バブル絶頂期の1989年、渋谷に生まれたBunkamuraは、常に時代の先を行く場所だった。音楽・演劇・美術・舞踊・映画・文学など、あらゆるジャンルを包括する「複合文化施設」という言葉がまぶしかった。渋谷駅を出て、雑踏をかき分け文化村通りをゆっくりと歩いていくあの時間には、独特の昂揚感があった。

Bunkamuraから私たちはどれほど多くのものを受け取ってきたことだろう。常に若く、時代に敏感なアンテナを持つこと。おしゃれでありながら安心感に包まれていること。とにかくあそこに行けば何か面白いことが起きている。友人との待ち合わせでもいいから行こう。そう思える、都心でいちばん素敵な場所のひとつが、Bunkamuraだった。

ここは贅沢な芸術を享受するだけの場所ではない。もっと大衆的で、混沌としていて、ポップな活力に満ちている。そのような土地だからこそ輝く、さまざまな挑戦的なオペラのプロジェクトがあった。

オープニングの衝撃

そのニュースを聞いた当時の音楽ファンは誰もが耳を疑った。

あろうことか、ドイツ・オペラの大作曲家リヒャルト・ワーグナーの聖地・バイロイト音楽祭の引っ越し公演『タンホイザー』(1989年9月、ジュゼッペ・シノーポリ指揮/ヴォルフガング・ワーグナー演出)がBunkamuraのこけら落としだったのだ。

バイロイトとはワーグナーの熱狂的なファンが詣でに行くところであって、こちらに来るものだとは誰も思っていなかった。

だがバイロイトの総帥で作曲家の孫ヴォルフガング・ワーグナーは本気だった。Bunkamuraで『タンホイザー』を上演するにあたり、歌手、オーケストラ、合唱団(著名な合唱指揮者ノルベルト・バラッチが率いた)、そして劇場スタッフら全員のために、楽屋・練習室・シャワー室・食堂に至るまで、可能な限りバイロイトと同じ舞台裏の環境を要求したのである。

それに応えるべく、Bunkamuraはザ・ミュージアムのオープンを2週間遅らせて、そのスペースを提供した。そんな融通はオープニングだからこそできたことだろう。何もかも異例づくめのこの上演は、半信半疑だったうるさ型のオペラ・ファンをねじ伏せ、格の違いを見せつける輝かしい船出となった。

その翌年には英国からウェルシュ・ナショナル・オペラの来日公演『ファルスタッフ』『サロメ』(1990年11月、リチャード・アームストロング指揮/ペーター・シュタイン演出、アンドレ・エンゲル演出)がおこなわれた。

これはバイロイトとはある意味対極に位置するもので、定まった専用劇場を持たず、各都市の劇場を巡回して公演する「ツアー・オペラ」である。有名人気歌手をそろえるというよりは、プロダクションの力によって勝負するタイプのカンパニーであった。

このときの上演は原語歌唱であるにもかかわらず、字幕スーパーなし。それなのに、特に『ファルスタッフ』はドイツの名演出家シュタインの演劇的な優れた手腕もあって評判は高く、その後のBunkamuraのオペラ上演の方向性に大きな影響を与えるものとなった。

この来日公演は英国の文化を広く紹介する「UK’90」の一環となっており、おりしも来日していたチャールズ皇太子とダイアナ妃(当時)がオーチャードホールに来場した。

このときウェルシュ・ナショナル・オペラの総監督をつとめていたブライアン・マックマスターは後にエディンバラ国際フェスティバルの総監督となり、Bunkamuraオペラ劇場『トゥーランドット』のエディンバラ公演に大きな役割を果たすことになる。

アジアの我々が、オペラをどう見つめ直すか?

Bunkamuraが特徴的だったのは、外部の専門家やアーティストたちの意見を積極的に取り入れる姿勢を鮮明に打ち出したことだった。オーチャードホールでは岩城宏之(指揮者)、前田憲男(編曲家)、冨田勲(サウンド・パフォーマー)、佐藤信(演出家)がプロデューサーズ・オフィスとして名を連ねた。この顔ぶれが意味したのは、スタートの段階から①クラシック、②ポップス、③オペラ・バレエなどの舞台もの、という3要素を満たそうという狙いであった。最初期の段階から彼らはホール設計者との合同会議に参加し、それぞれの立場からの意見を存分に述べ、何度も熱い議論が交わされた。

そのなかで、佐藤信が古代中国を舞台に日本の若者が成長する物語としてモーツァルトの『魔笛』を演出するアイディアを出し、そこからBunkamuraオペラ劇場という壮大な挑戦がスタートしたのである。

佐藤信は、看板俳優に斎藤晴彦らを擁する人気劇団「黒色テント68/71」(当時)のリーダーであり、アンダーグラウンド演劇の旗手の一人であった。当時の泥臭い小劇場演劇の渦の中心にいた佐藤がオペラ演出に参画するというだけで興奮させられたが、実は彼は大変なクラシック通であり、オペラ演出の実績もすでにあった。

Bunkamuraオペラ劇場が、二期会や藤原歌劇団を中心とするそれまでの日本のオペラ上演と決定的に違っていたのは、ひとつの舞台を新制作として作ったら、3年間はそれを上演し続け、育て上げていくことだった。「アジアから見た西洋」という視点で制作する、国際的な規模のプロダクションにしていくことも当初からの方針だった。新国立劇場がオープンするよりもはるかに早く、日本でオペラを作るとはどういうことかを考え抜いた末の高い志がそこにはあった。

その第一弾として上演された日中合作の『魔笛 まほうのふえ』(1989年、91年、92年、大野和士指揮=89年、ニール・バローン指揮=91年、92年/佐藤信&周仲春演出)は、主役タミーノが日本の狩衣を着た皇子であることも大きな話題となった。中国から来た歌手たちの美しい姿はいまでも目に焼き付いている。動物たちの動きには京劇風のアクションも加わり、衣装も装置も豪華な舞台となった。当時知る人ぞ知る若手指揮者だった大野をいち早く起用したのも先見の明だった。

1991年の再演では北京の世紀劇院の落成記念公演も果たした。当時の中国はまだ開放政策の途上にあり、オペラ文化の受け入れの土壌も充分でないなかで、日中の文化交流のなかでも画期的な成果となった。

第2作の『マダム・バタフライ』(1995~97年、若杉弘指揮/デイヴィッド・パウントニー演出)は、あえて「蝶々夫人」と呼ばなかったところに、旧来の上演とは違うものにしようという意志がみてとれた。

ジュリアン・スミス校訂・編纂による1904年ミラノ初演版の楽譜を使ったことで、このオペラがプッチーニによって当初どのように構想されていたかが明らかになった意義も大きかった。蝶々さんを捨てて逃げ去るピンカートンは、より不誠実で差別的で卑怯なキャラクターとして描かれていたのである。最前線で活躍する英国の演出家パウントニーは、「恋する少女が一人の女へ、そして母へと成長していくドラマ」だと述べ、象徴的な舞台装置を作ったのも印象的であった。ちなみにこの上演では舞台装置も衣装も英国で制作された。日本らしさを追求するのではなく、二つの異なる文化や価値観が衝突する現代的なテーマを追求することがこの上演の特徴でもあった。

Bunkamuraオペラ劇場の第3作は『トゥーランドット』(1999~2001年、井上道義指揮/勅使川原三郎演出)。勅使川原は舞踊家・振付家・演出家であり、ダンサーとしての積み重ねと独自の美学、音楽的な知見の深さを併せ持った類まれなアーティストである。血塗られた暗黒帝国としての古代中国を舞台にしたこのオペラにおいて、勅使川原の演出で個人的に印象に残っているのは、首切り役人の異様な風体である。残虐さの強調が、愛の物語と強い対比をなしているところに面白さがあった。群衆の動きも勅使川原によれば「大地、植物、身体などの象徴を付加した」という。

音楽的には、プッチーニが病死したため最後まで完成させられず中断した部分から先をアルファーノが補筆完成した第2版(一般的なバージョン)だけでなく、より長いアルファーノ補筆第1版から井上道義が再編集してつなぎ合わせた独自バージョンで演奏されたのも興味深い試みであった。最後のトゥーランドットとカラフの愛の二重唱に、よりリアリティを持たせるためである。

世界最高の芸術祭のひとつである英国のエディンバラ国際フェスティバルでの上演もおこなわれた。画期的だったのは、この海外公演はエディンバラ側から招聘されたからこそ実現したもので、日本側の経費負担ではなかったことである。輸入過多の日本の音楽界にあってこれは快挙ともいえるものだった。

Bunkamuraが自主制作したオペラとしてはその他に、トミタ・サウンドクラウド・オペラ『ヘンゼルとグレーテル』(1990~92年)も挙げられる。フンパーディンクが作曲した森を舞台にした子ども中心のメルヘン的なオペラを、冨田勲はシンセサイザーをオーケストラの代わりに用い、歌手だけは生の声というスタイルで上演した。冨田は何もないところから魔法のように音が流れ出してくるようなものを目指しており、物語のためにはメカニックな要素の存在感をできるだけ消そうとしていた。さりげなく自然であること、それが冨田の考えるオーチャードホールにおける理想のテクノロジーでもあった。

時代の先端を行くオペラを次々と招聘

Bunkamuraがこれまで主催した海外からの招聘オペラ公演の数々――どれも素晴らしいものばかりだったが――あえてそこから今もなお強烈なインパクトとして脳裏に焼き付いている公演をいくつか挙げてみる。

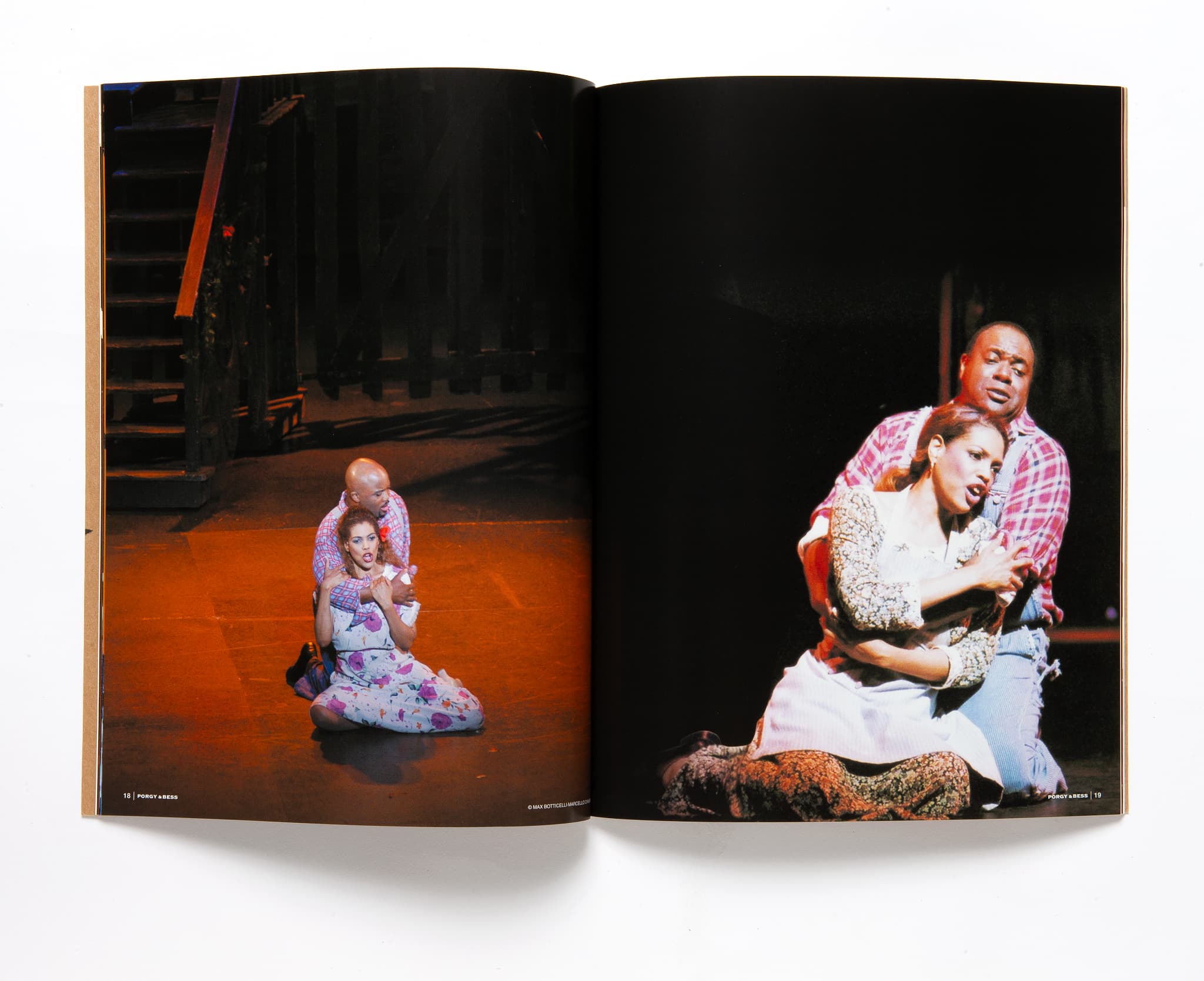

まず、3度にわたってガーシュウィンの不朽の名作、オペラ『ポーギーとベス』(1991年シャーウィン M.ゴールドマン プロダクション、96年ヒューストン・グランド・オペラ、2004年ニューヨーク・ハーレムシアター)を上演したこと。

アメリカ合衆国における最も偉大なオペラのひとつ『ポーギーとベス』は、音楽が美しく力強いというだけではなく、貧困や差別や障がい者の問題を直視し、人間の弱さと偉大さの本質に触れている優れた演劇でもある。キャスト全員が黒人という作曲者の指定ゆえ、上演に接する機会は決して多くはないが、Bunkamuraのおかげで『ポーギーとベス』を3度も体験できたことは、日本の聴衆にとってこの上ない恵みであった。

これらの上演はすべて素晴らしかった。教えられることもたくさんあった。新しいオペラに接するのであれば台本を全文パンフレットに掲載することがどれほど効果的か、作曲のジョージ・ガーシュウィンのみならず、詞を担当した兄アイラと原作者デュボース・ヘイワードの存在がどれほど大切にされているか。いずれもロングラン公演で、時にはトリプル・キャストが組まれるスタイルだった。

ヨーロッパ偏重の傾向の強いクラシック界において、最も積極的にアメリカに目を向けたのがBunkamuraであり、『ポーギーとベス』もそのひとつだった。

次に挙げたいのが、エクサンプロヴァンス国際音楽祭『ドン・ジョヴァンニ』(1999年、ダニエル・ハーディング指揮/ピーター・ブルック、マリ=エレーヌ・エチエンヌ共同演出)と『フィガロの結婚』(2002年、マルク・ミンコフスキ指揮/リチャード・エア演出)である。

Bunkamuraはヨーロッパの最先端のオペラの動きに常に敏感であり、それを反映した日本公演をいち早く実現させてきた。それはバレエやコンサートでも同じで、イリ・キリアンとネザーランド・ダンス・シアターや、ギドン・クレーメルの『ブエノスアイレスのマリア』などもそれに含まれよう。オペラでは、ベルギー王立歌劇場(ブリュッセル・モネ劇場)『ドン・ジョヴァンニ』(2005年、大野和士指揮/デイヴィッド・マクヴィカー演出)や、フランス国立リヨン歌劇場『カルメン』〈演奏会形式〉(1997年、ケント・ナガノ指揮)、『ウェルテル』〈演奏会形式〉(2009年、大野和士指揮)、『ホフマン物語』(2014年、大野和士指揮/ロラン・ペリー演出)、さらにはシュトゥットガルト歌劇場『魔笛』(2006年、ローター・ツァグロゼク指揮/ペーター・コンヴィチュニー演出)など、すべてが最先端であった。知る人ぞ知る最もエキサイティングなオペラが上演されている気鋭の劇場やプロダクションの多くが、Bunkamuraにやってきたのだ。現在新国立劇場オペラ芸術監督の地位にある大野和士も、出発点はBunkamuraだった。

右_フランス国立リヨン歌劇場『ホフマン物語』(2014年)©K.Miura

エクサンプロヴァンス国際音楽祭の『ドン・ジョヴァンニ』は、いまや日本でもすっかりなじみの指揮者となったダニエル・ハーディング(当時23歳)の初登場だった。演出は演劇界の大御所ピーター・ブルックとマリ=エレーヌ・エチエンヌの共同演出。現地でも大評判となったプロダクションである。最小限まで切り詰めたシンプルな舞台は、現代的衣装と簡素な小道具と装置だけだったが、そこからまるで能のように浮かび上がってくる無限の心理的な意味には驚嘆させられた。

同じく『フィガロの結婚』は、フランスでも随一の人気と実力を誇る指揮者マルク・ミンコフスキの初登場だった。バロックを得意とするだけあって、生き生きと沸き立つようなマーラー・チェンバー・オーケストラの演奏も見事だったし、エアの詩的でモダンな演出も目に焼き付いている。

どちらも、ヨーロッパ屈指のオペラ・プロデューサー、ステファン・リスナーが率いた頃のエクサンプロヴァンス国際音楽祭の最良のモーツァルト上演として数えられる。

Bunkamuraが手がけてきたオペラを、こうしてざっと振り返ってみると、そこに一貫した姿勢が見えてくる。それは、新しさと洗練、冒険とクオリティが共存していること。大衆性を意識はするが、聴衆の好みに迎合するのではなく、時代の一歩も二歩も先を行こうとすることだ。その歩みは、これからもきっと続いていく。