渋谷で33年、一大文化拠点“Bunkamura”の歩みを振り返る

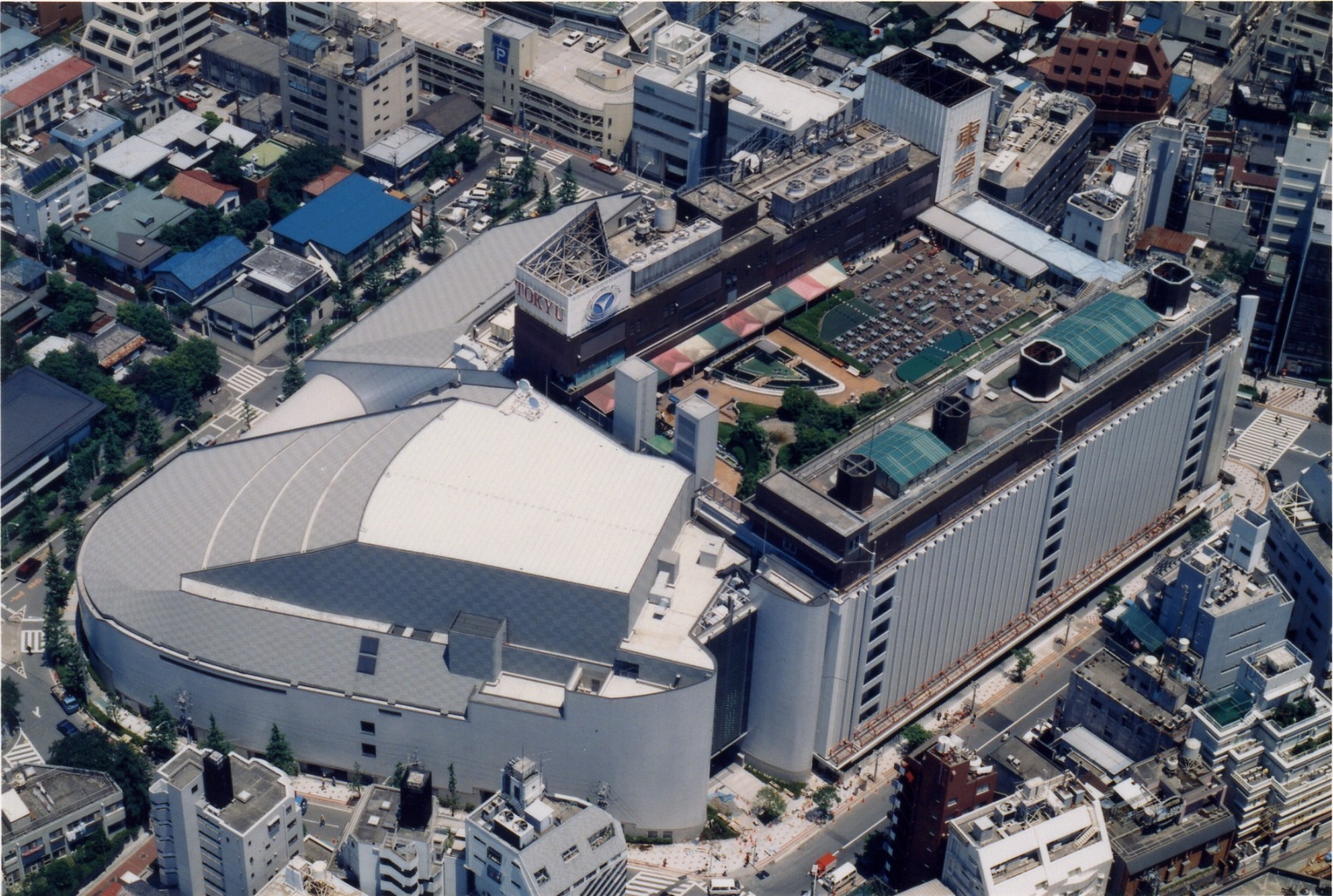

1989年9月、今から33年前に誕生し、渋谷という街の“文化の発信基地”となってきたBunkamura。オーチャードホール、シアターコクーン、ザ・ミュージアム、ル・シネマなど、多彩な施設を携え、“Bunkamura”という場が巻き起こした人々の感動や熱狂が、長い時間の積み重なりを経つつ、ここは輝きに満ちた特別な場所であり続けてきた。

そんなBunkamuraは、2023年4月上旬より隣り合う東急百貨店本店跡地の開発に伴い、オーチャードホールを除いて、27年度まで休館となる。

その節目に、この渋谷の一大文化拠点のはじまりからいま現在、そして未来への取り組みを辿り、関係者の声や貴重な資料を交えながら9回にわたって紹介してみようと思う。

第1回はBunkamuraが開業した、1980年代後半の「はじまりの物語」を振り返ってみたい。当時の日本はバブル経済の真っ只中で、昭和から平成への御代替わりがあり、世界に目を向ければ、天安門事件、ベルリンの壁の崩壊など歴史の大きな転換点となる出来事が相次いでいた。そんな激動の時代、Bunkamuraは華々しくオープンの時を迎えた──。

渋谷に本物の文化を。

「渋谷計画 1985」からすべてがはじまった

東急の本拠地である渋谷に本格的な複合文化施設を作ろうというプロジェクトが動き出す一つの契機となったのが「渋谷計画1985」だ。今後の渋谷の街づくりと商業的な発展性を探る目的で、1982年にまず最初の計画書がまとめられた。

その内容は、駅周辺の街並みの再構築やホテルやオフィス、駐車場の整備といった都市計画案のほか、ファッションコミュニティー109(現・SHIBUYA109)から東急百貨店本店の一帯を再開発し、さまざまな文化関連の施設を集めるという壮大な「カルチャー・ヴァレー」の構想だった。さらにそこには、“プレ文化村”ともいうべき小規模なホールや美術館、ケーブルテレビセンターなどを持つ複合文化施設の計画も含まれていた。

巨大ターミナルである渋谷の街は、昭和戦前から東急の本拠地であった。しかし60年代以降、西武、パルコが公園通りなどのエリアに相次いで進出し、80年代には若者の街と化していった。一方で東急も、SHIBUYA109、東急ハンズなどで新たな客層を開拓していったが、渋谷には大人の居場所がない、街に本格的な文化が必要だというもやもやとした気分が古くからこの街を知る人の間ではくすぶり続けていた。今でこそセルリアンタワーといったシティホテルや超高層のオフィスビル、高低差のある地形を回遊しやすくする動線や滞留空間などが整備されているが、当時、渋谷という街はすべてが中途半端で停滞気味な状況だった。

また、80年代は企業メセナの活動が一気に花開いた時代。都内にはサントリーホールや東京グローブ座など本格的な文化施設が続々と誕生し、そんな中、渋谷に本物の文化の花を咲かせるためには本格的なホールが必要だという思いが東急の経営陣の間にも高まっていった。

1984年には、東急百貨店内に文化事業開発室が発足した。東急百貨店本店に隣接する百貨店の駐車場だった土地に、“プレ文化村”として小規模なホールや美術館、ケーブルテレビのスタジオなどを作る計画が模索されていた段階で、東急エージェンシーでSPイベントのエキスパートとして知られていた田中珍彦(うずひこ)が開発室に転籍となる(田中は2007年には東急文化村代表取締役社長に就任、2019年歿)。田中はその後、文化事業のハード面、ソフト面双方にわたり、プロジェクトを主導していく存在となっていった。

ただの箱ではなく、

表現者の声を取り入れた“生きた劇場”に

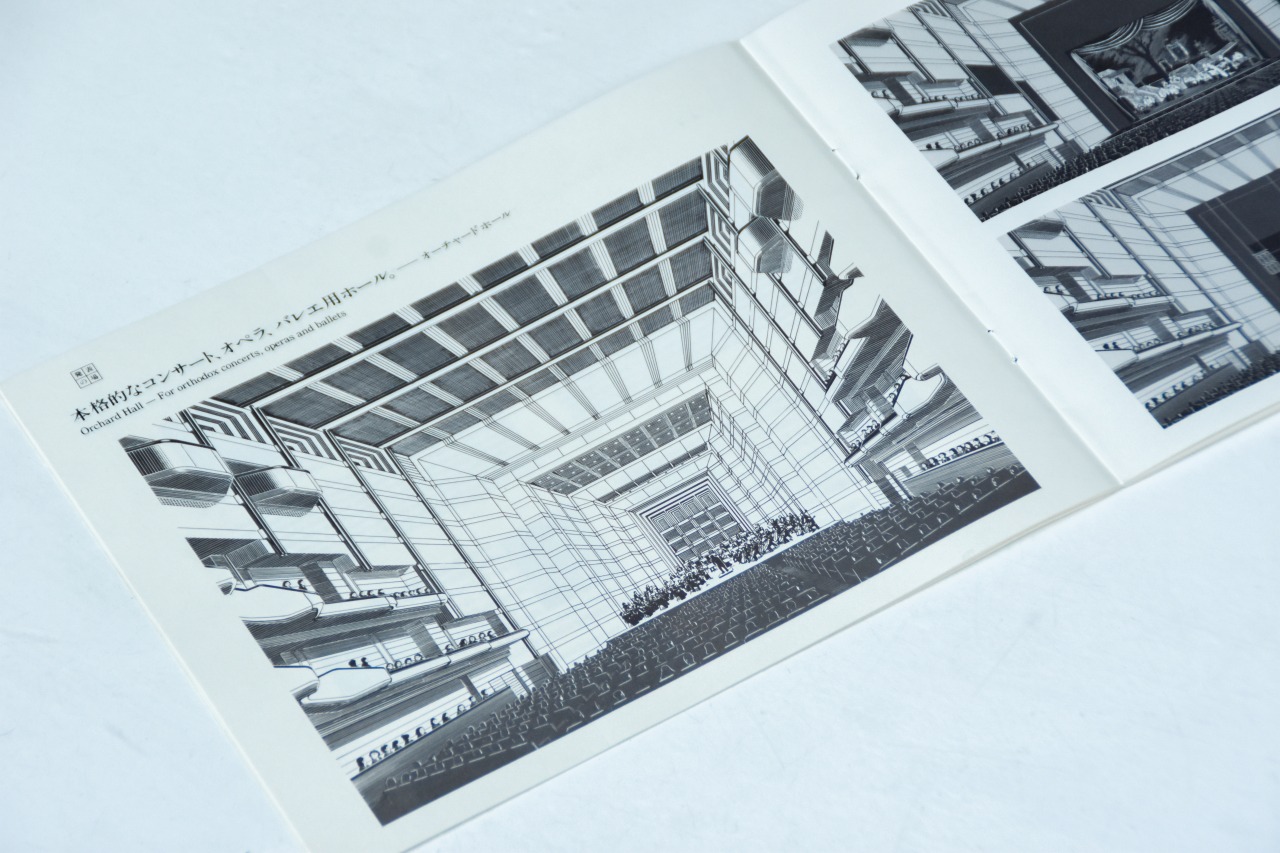

そんなBunkamuraのプロジェクトが画期的だったのは、施設のプランづくりの段階から、演出家、俳優、作曲家、演奏家など、実際に劇場でクリエイティブな表現を生み出す立場の専門家に要望を挙げてもらい、劇場づくりに反映させていく「プロデューサーズ・オフィス」という独自の組織を立ち上げたことだった。メンバーは、指揮者・岩城宏之、編曲家・前田憲男、サウンドパフォーマー・冨田勲、演出家・佐藤信、演出家・串田和美、美術評論家・木島俊介、美術評論家・阿部信雄といった錚々たる顔ぶれが揃った。さらに舞台照明家、舞台監督、音響設計家、舞台美術家などより専門的な技術を備えたプロフェッショナルたちから成る「アドバイザー・グループ」も組織され、その意見も反映された。

そうして行われたのは、“プレ文化村”の構想全体を練り直す作業。渋谷の街と東急線沿線の多様性にマッチしたホールとはどのようなものなのか? それは当時全国に次々と誕生していた、残響にこだわったクラシック専門のホールではなく、クラシックやポピュラー、バレエ、オペラといった複数の目的のためのホールではないか、とその姿は具体化していく。それとともに音楽劇や演劇のための、企画の自由度の高いコンパクトな劇場もと、次々と新たなアイデアも生まれ、現在のオーチャードホールとシアターコクーンという Bunkamuraの骨格が徐々に形づくられていった。

プロデューサーズ・オフィスは、85年の春から本格的に活動を開始した。活動は、壁に巨大な模造紙を貼って各人がBunkamuraで実現させたい公演の内容を書き込んでいくという、実に破天荒な会議が重ねて進んでいった。例えば、佐藤信がモーツァルトのオペラ『魔笛』を中国を舞台として演出し、衣装や振り付けのプランナー、中国人歌手3名、京劇の俳優などを起用した日中共同制作の作品『魔笛 まほうのふえ』や、岩城宏之が企画した、在京の9つのオーケストラとともに、ベートーヴェンの交響曲全曲と日本の作曲家の作品を演奏する『オーチャードホールと日本のオーケストラ・シリーズ ベートーヴェンチクルス』といった公演は、そこから実現していったものだ。

さまざまなことが手探りながら、

関係者の熱量が周囲を動かしていった開業前夜

その一方で、オープニングの目玉となる海外公演の招聘という大仕事も進められていった。インターネットもない当時、田中たちBunkamuraプロジェクトのメンバーは、さまざまな人脈やルートから情報を収集し、これぞと思うものはヨーロッパなど現地まで公演に足を運んで直接交渉し、実現にこぎつけていくという手探りの活動を続けていた。

文化事業開発室に85年に加わった仁田雅士、次いで86年に入った小副川(おそえがわ)竜次は上司である田中の海外出張に何度も同行している。二人ともBunkamuraとともに歩み、要職を務めてきた人物だ。その二人の記憶の中でも格段に強烈だったのは、オーチャードホールの柿落としとなった世界初のバイロイト音楽祭の引越し公演の招聘だった。当初、バイロイトの合唱団のみ招聘するという話だったが、数カ月後、それはオーケストラ、指揮者ジュゼッペ・シノーポリも含めての引越し公演へと発展した。このあっと驚く大プロジェクトの実現はもちろん簡単なことではなかった。その契約、実現までは紆余曲折と綱渡りの交渉が続いた。

バイロイト公演実現に、あとは予算の確保だけとなったとき、札幌に出張していた東急百貨店社長の三浦守のもとに田中が急遽予算交渉に行くことになった。仁田はそのときのことを鮮明に覚えている。「私は東京の事務所でただ吉報を待つしかありませんでした。田中さんから連絡があり、その場で三浦社長が即決されたと聞いたときは、本当に安堵しました。東急グループを束ねる東京急行電鉄の五島昇会長が、『いま、私の目の黒いうちにやらなければこんなものはできないぞ』とBunkamuraの事業を推進してくださっていたことも大きかったのでしょう」

「五島会長、百貨店の三浦社長、直接の上司である田中の3人のOKが出れば、困難な局面に対峙してもそこから先に進めることができた」と小副川も語る。そして「組織を超越した強力な体制がなければ、 Bunkamuraのプロジェクトは実現できなかった」と当時を振り返る。

86年6月25日、ついに鍬入れ式が行われ、Bunkamuraの本格的な建設工事が始まった。しかし、敷地と隣り合っているのは東京随一の高級住宅街である松濤地区。都市計画や建築法規にも制限が多く、加えて当時はバブル期の建設ラッシュで全国的に建設要員が不足していたことなどで工事は遅れ、88年9月オープンの予定は1年延期されることに。オープン前の89年3月、プロジェクトの精神的支柱であった五島昇会長が亡くなり、関係者一同は深い悲しみに沈んだ。

ついに一大文化拠点“Bunkamura”が渋谷に誕生

89年9月3日、Bunkamuraは約8年の歳月をかけてようやくオープンにこぎつけた。これが新たな“はじまり”の時となった。オーチャードホール、シアターコクーン、ザ・ミュージアム、ル・シネマ。それぞれの施設は以来、33年あまり、今日までたゆみなく歩みを続けてきた。

また、オーチャードホールは東京フィルハーモニー交響楽団と、シアターコクーンはオンシアター自由劇場とフランチャイズ契約を結び、これらもBunkamuraのメインイメージを形づくってきた。

開業後、オーチャードホールではオペラ『魔笛 まほうのふえ』『モーストリーモーツァルトフェスティバル』、シアターコクーンでは音楽劇『ティンゲルタンゲル』『コクーン歌舞伎』などの自主企画が上演された。これらについては、最低3年間はシリーズとして公演を続ける戦略がとられた。時間をかけて、レパートリーを醸成することで内容の完成度を高め、Bunkamuraの企画・公演のイメージが世に広がることを狙ってのことだった。

もう一つ、Bunkamuraが始めた画期的な制度にオフィシャルサプライヤーという新しいスポンサー制度がある。当時の企業メセナの活動は、公演ごとの冠スポンサーとなる例が多かった。しかしこのオフィシャルサプライヤー制度は、 Bunkamuraの自主的な文化事業を東急以外の企業にも応援してもらう制度だ。日本を代表する企業とパートナーシップを結ぶこの制度は、現在も継続していて、長期的な展望に沿って公演を計画することができるなど、Bunkamuraの運営にとって大きな実りをもたらしてきた。

渋谷駅前の交差点から坂上に向かって歩いて7分。その場所に 1989年にBunkamuraができたことで渋谷の人の流れは確実に変わった。それから33年、渋谷の街もさまざまに変化を続けている。そして、Bunkamuraの誕生を契機にして、松濤や“奥渋”と言われるエリア、文化村通りから道玄坂に抜ける道玄坂小路周辺にも、次々と新しいカルチャーが発生し、当初企図されていた「カルチャー・ヴァレー」というストーリーは、現実のものとなった。

Bunkamuraの原点は街に根づくこと。渋谷駅周辺の再開発がさらに進み、隣り合う東急百貨店本店跡地の新施設が竣工予定の2027年度までの間も、今まで通りその歩みを止めることなく、都内各地や東急線沿線でその活動を続けていく。