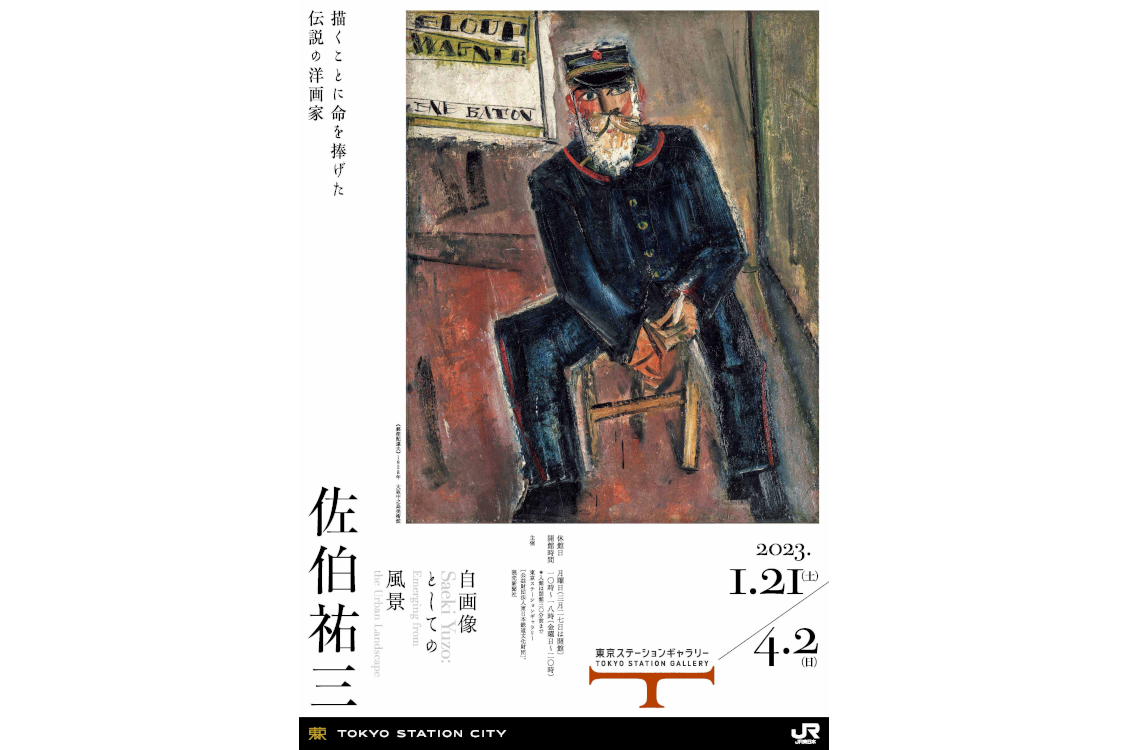

「神話」を超えて。画家・佐伯のまなざしを追う。

大正から昭和初期に、大阪、東京、パリの街を駆け抜けるように生きた画家、佐伯祐三(1898-1928)。

大阪の古刹の次男に生まれ、地元の画塾に通った後、東京美術学校(現・東京藝術大学)在学中に銀座の商家の娘・池田米子と結婚。下落合(現・新宿区中落合)にアトリエと住宅を構える。

卒業後の1923年に妻と娘・彌智子を伴って渡仏。翌年、里見勝蔵に連れられてオーヴェール=シュル=オワーズに画家のモーリス・ド・ヴラマンクを訪問し、パリに来てから制作した自信作《裸婦》を見せたところ、「アカデミック!」と批判されて、画風を大きく転換させる。

1926年、体調を心配した母の意向を受け、パリ視察に来た兄・祐正とともに帰国。下落合の自宅に戻り、大阪と往復しながら創作に励んだが、パリへの想いは消えず、1927年にふたたび渡仏。新たな画風を求め、1928年には遊学中の友人たちとともにヴィリエ=シュル=モランに旅行をするなど、旺盛な制作にいそしむも、過酷な強行に結核の病状が悪化し、精神的にも追い詰められ、パリの精神病院に入院。そこで息を引き取った(2週間後には娘・彌智子も死去)。

30年の短い生涯のなかで、本格的な画業はわずか4年余り。しかし、遺された作品は、荒々しい筆致による線と独特のマチエールを持つ絵具が街をとらえ、なんとも言えないニュアンスを湛えて、見る者を魅了する。

結核によりパリで客死したその悲劇的なエピソードと相まって、日本近代洋画家のなかでもファンは多い。

この佐伯の本格的回顧展が、東京ステーションギャラリーで開催中だ。

東京ではなんと18年ぶり。

同展は、4月から大阪中之島美術館でも開催される。

日本で最大の質と量を誇る佐伯祐三コレクションを有する大阪中之島美術館の所蔵品を中心に、国内の代表作が集結し、短くも鮮烈な画業を一望する。

大阪中之島美術館は、実業家・山本發次郎の旧蔵品の寄贈を機に、1983年に構想がスタートした。そのコレクションの中心をなすのが、佐伯祐三の作品群である。

山本は、他者の評価によらず、自身の眼にかなうものだけを蒐集したことで知られる稀代のコレクター。当時評価の定まらないこの若い画家の作品に一目惚れした山本が蒐集し、太平洋戦争の戦火から守ったからこそ、佐伯の秀作の数々が現代まで遺されたといえる。

このコレクションを核に、現在約60点の佐伯作品を所蔵する同館。関西でも15年ぶりという本展は、「準備室」から40年をかけて2022年に開館した大阪中之島美術館の開館記念にも連なるものだ。

佐伯の“本拠地”における初の大回顧展に先駆けて始まった東京ステーションギャラリーでの展覧会は、さらに厳選した代表作100余点で展開する。

特筆されるのは美術館の建物。

1914年、まさに佐伯と同時代に創建された東京駅丸の内駅舎の、当時のままの煉瓦壁が活かされた展示空間は、パリの石造りの建物のたたずまいに魅せられ、その壁を描き続けた佐伯の作品には、憎いくらいしっくりする。

佐伯の画業の主要なテーマである「風景」を切り口として、彼が描いた東京、大阪、パリという3つの街を起点にその画業を追う。

展覧会の副題「自画像としての風景」にある通り、作品に感じられる画家の内面や深い精神性から、彼の風景画はしばしば自画像にもたとえられてきた。

彼がどのように自身の表現を獲得したのか、風景画にその変遷をたどりながら、同時に佐伯という画家のまなざしが浮かび上がる構成になっている。

殊にパリから一時帰国していた時代の東京・下落合を描いた一連の作品と、大阪で滞船を描いたシリーズが充実していることに注目したい。

これまで、「日本の風景はぼくの絵にならない」と、ふたたびパリに赴いたとされてきた佐伯の日本での作品は等閑視されてきたが、今世紀に入ってから再検証と再評価が行われ、国内でも佐伯なりのモチーフを見つけ、自身の絵を追求していることが解明されてきている。

編年で追いつつも、「街」からアプローチし、作品のモチーフでまとめられた各章からは、途絶えることのない画家の創作への研鑽が感じられるはずだ。

それは、短くも情熱的な画業と悲劇的な死から哀愁と詩情を読みとる評が多いなかで、「憂愁の巴里」の佐伯を超え、自身の身を削り、追求した「画家・佐伯」を改めて見いだす契機となるだろう。

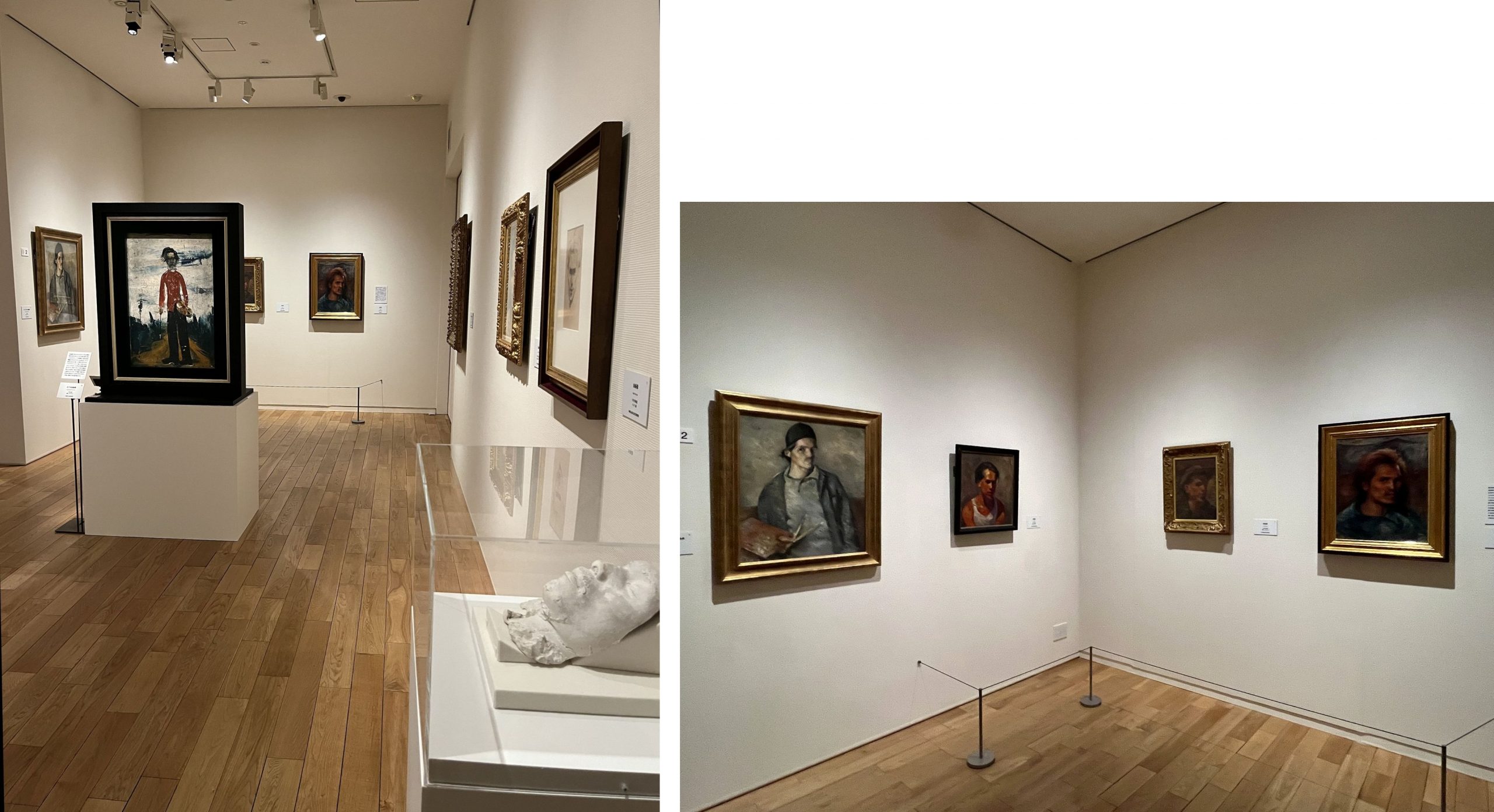

プロローグでは、自画像が並ぶ。

佐伯は画学生時代を中心に、初期に多くの自画像を描いている。もちろん、学生にとって自身はもっとも手近なモデルであるが、彼の描く自画像はいずれも背景がなく、じっとこちらを見つめる強いまなざしが印象的だ。

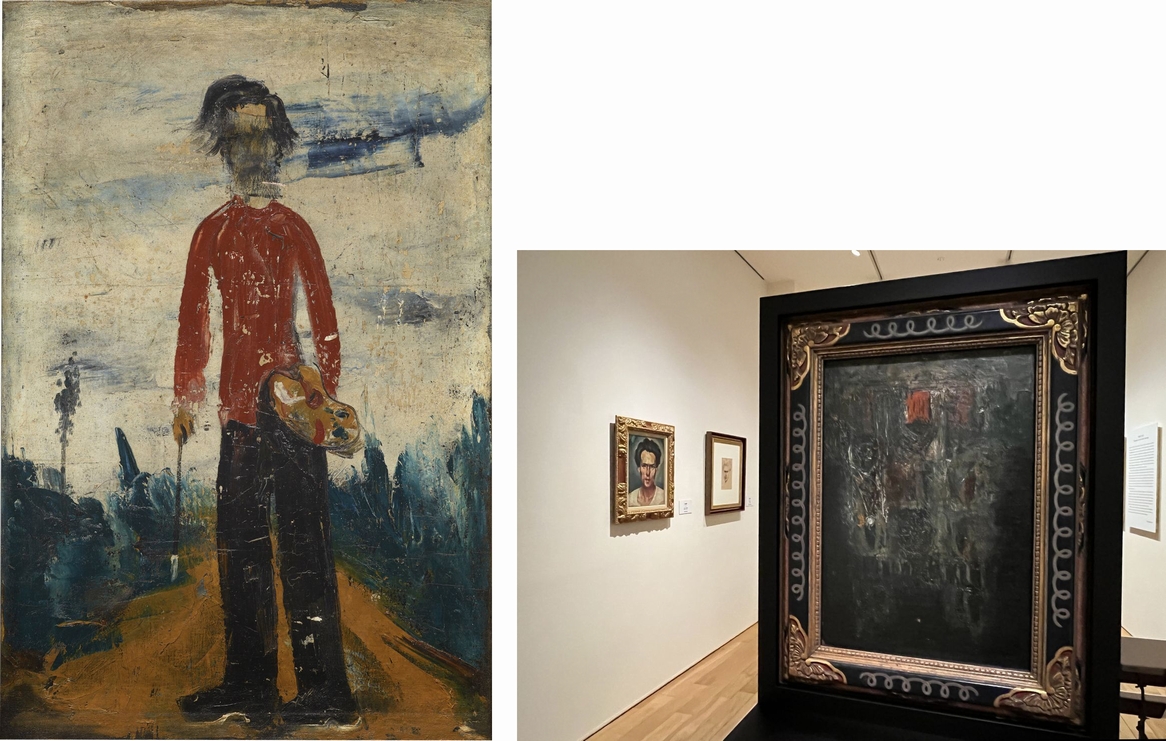

《立てる自画像》を中心に、学生時代から渡仏すぐまでの主要な自画像が並ぶ。左写真の手前は東京美術学校時代に友人たちと作成したといわれるライフマスク。

ペン画やスケッチ、ルノワールの影響を感じさせる東京美術学校の卒業制作から、パリに渡って間もなくに描かれたセザンヌ風の《パレットを持つ自画像》、そして、ヴラマンクの叱責を受けて大きく画風を変えた《立てる自画像》まで、自己を見つめる彼の眼は、画家として生きていく決意とともに、早くから家族を結核で失くしている自身の死をも見つめていたことを感じさせる。

ヴラマンクの否定を受けたのちに描かれた自画像は未完成作。しかし顔の部分が削られたことが却ってインパクトとなり、佐伯の大きな転換を象徴する。裏面には1年後に《夜のノートルダム(マント=ラ=ジョリ)》が描かれており、会場では表裏で見られるようになっている。

《パレットを持つ自画像》と《立てる自画像》は同じ年に描かれている。

いかに表現の変化が激しかったか、凝縮された画業の大きな一歩がここに表れている。

以後、自画像はほとんど描かれず、そのまなざしは風景へと注がれていくのだ。

「第1章:大阪と東京」は、「画家になるまで」「〈柱〉と坂の日本―下落合風景と滞船 1926~27年」の2節に、学生時代と一次帰国時代を見ていく。

大阪を出て、東京美術学校に通っていた時代の風景画からは、同窓の友を驚嘆させたともいう佐伯の確かな画力と色彩感覚を感じられる。

東京美術学校時代の貴重な海景や、渡仏のあいさつに大阪の伯父のもとを訪れた際に制作されたと考えられる風景画など、初期の作品は、佐伯の確かな画力や色彩感覚を感じさせる。

2年間のパリ滞在ののち、健康状態を案ずる家族の説得に折れて一時帰国した佐伯は、東京のアトリエがあった「下落合風景」と、大阪での「滞船」の2つのテーマで集中的に作品を遺している。

佐伯の渡仏直前に起こった関東大震災以降、近代都市として発展していた都会の風景ではなく、敢えていまだ日本家屋の多く残る雑然とした郊外の下落合で、特定の場所をいくつかのパターンが見いだせる構図で何度も描いている。

一本の道を極端な遠近法で描く、塀やガードなどで画面を斜めに切りとるなど、第一次パリ時代の作品との共通点も感じられ、パリで獲得したものを日本の風景で試す画家の意識が読み取れる。

高低差のある地理的特徴を活かし、見あげる、見おろすという縦の視点が加わっていること、電柱が画面に一定のリズムと視線の誘導をもたらしていることを確認したい。

現在佐伯祐三アトリエ記念館となっているアトリエのすぐ西側、通称「八島さんの前通り」と呼ばれた風景を描いた一作。佐伯はこの風景が気に入ったようで何点か同じ場所で制作している。印象的なのは電柱で、電線の描かれない縦の線が、周囲の木々やサッと描かれた細木と呼応しつつ、見る者の視線を画面奥へと誘導する。

下落合を描いた作品が多く紹介されるのも本展の見どころのひとつ。同館の特徴的な八角形の展示空間を埋めるこれらからは、米子と暮らした日本家屋とアトリエを構えた下落合で、彼が見いだしていたものを改めて確認したい。

大阪では街の風景はほとんど描いていない。代わりに選ばれたのが、当時は水運の要所であった安治川などに停泊していた船だ。佐伯は姉の嫁ぎ先に滞在し、そこから船を描きに出かけたという。

船は真横から低い水平線に置かれ、広くとられた空には真っすぐに伸びる帆柱とそこにかけられたロープが、執拗なまでに描かれる。

そこにはなんら物語性や周囲を説明する要素はなく、画家の意識が船という対象と線と面による画面の構成にあったことが感じられるだろう。

大阪ではこの地の水運の要所であった安治川などに停泊する船を「滞船」として多く描いている。そのなかでこちらはやや引いた視点から、船と周囲の関係を感じさせる作品になっている。白、黒、赤のコントラストの鮮やかな汽船は煙突から煙を吐き、周囲には人影も多く描かれている。船首およびマストの旗や煙は大きくなびき、曇天の筆跡とともに、吹く風をみごとに表現している。

「滞船」の連作のなかで、ひときわ描き込みのしっかりした作品。帆柱からかけられた多数のロープや縄梯子も細やかに描かれ、その線の表現と構成に、画家の意識があったことを強く感じさせる。

肖像画と静物画もコーナーで紹介される。

「親しい人々の肖像」では、身近な人物の姿に、佐伯のやさしいまなざしが見て取れ、激しい画業のイメージのなかで、ちょっとホッとさせる。

「親しい人々の肖像」と「静物」

風景画で知られる佐伯だが、身近な人物の肖像や静物画も魅力的だ。

「静物」は、写生に出られない雨天などに制作された、絵を描くための道具や、花、食材がモチーフ。いずれも周囲はほとんど省略されて、対象のみを画面いっぱいに描く。多くは筆の勢いのままの素早い筆致で、その的確な表現力を改めて感じさせる。

肖像画では、印象派を思わせるやわらかい色彩の彌智子の幼い姿や、一時帰国時代に描いた妻・米子を素早いタッチで的確にとらえた作品に佐伯の愛情が感じられる。

静物では、《にんじん》に注目。黒にわずかな輪郭で描かれたテーブルの上のにんじんは、白と緑のグイッと左に走らせた筆がみごとに切り残された葉を表し、何とも言えない存在感を持っている。本展が初公開とのこと。

「第2章:パリ」は、「自己の作風を模索して」「壁のパリ 1925年」「線のパリ 1927年」の3節で、第一次、第二次のパリ滞在における、作風の変遷をたどる。

1924年1月にパリに到着した佐伯は、ヴラマンクの罵倒を受けて、大きな転機を迎える。それまでの作風を捨て、自らの表現を模索するなか、ヴラマンクの色彩や視点を取り入れ、画面は印象派風の明るいものから重く不透明なものへと変わる。

「自己の作風を模索して」では、その変化を追う。

第一次渡仏時代、パリに到着した頃のセザンヌの影響を感じさせる風景画から、オーヴェール=シュル=オワーズでヴラマンクから「アカデミック!」の罵倒の洗礼を受けたのちに、画風が変わっていく様子が感じられる。ゴッホの墓も訪ね、ガシェ博士のゴッホコレクションもみせてもらったという佐伯は、ゴッホが描いた教会を描いてもいる(右中央)。

1924年の末に郊外からパリの下町のアトリエに移った佐伯は、描く対象をパリの街並みへと移していく。その頃に影響を受けたのは、ユトリロの詩情あふれるパリ風景だった。

華やかな表通りの風景ではなく、アトリエ周辺の下町の風景が彼の眼にとらえられていく。やがてそれらは建物をクローズアップする視点へと変化し、場末の庶民的な店先をモチーフに、石造りの壁を独特のマチエールで描き出す自身の作風を創り上げる。

サロン・ドートンヌにも入選し、確かな手ごたえを感じ始めた頃、家族の説得により、一時帰国を余儀なくされる。「日本に留学してきます」と想いはパリに残して1926年の1月に帰国の途についた。

「壁のパリ」では、第一次パリ時代に彼がたどりついた壁面の表現までをたどる。

第一次パリ時代、パリ市内にアトリエを構えた佐伯が、新たな画風を確立し、描き出したのが、パリの裏街の風景だった。それらは奥へと収束する街並みから、ひとつの建物を画面いっぱいにとらえ、やがてさらにクローズアップした壁へと展開していく。

パリの裏通りで建物の壁や入口正面を画面いっぱいに描く表現を見いだした佐伯は、靴屋の店先を描いた《コルドヌリ》で、サロン・ドートンヌに出品、ドイツの絵具屋に買い上げられた。その作品は、おそらく本作と類似した作品だっただろうと考えられている。「CORDONNERIE」の黒い文字のある白い壁とそこに穿たれた扉の奥の暗がりが対照を成す。よく見ると、扉の奥には、職人の姿も描かれている。会場では同タイトルの別の作品と並べて見られる。表現の違いを確認したい。

気に入ったモチーフを見つけると、佐伯は同じ構図、あるいは同じ対象を異なるアングルから繰り返し描いた。本展では、同タイトルで同モチーフの作品が多く並べられているのも嬉しい。 それぞれの作品の差異に、画家が何を求めて繰り返し描いたのかを探ってみたい。

佐伯の第二次パリ時代を代表する一作。ポスターが貼り重ねられた壁を画面いっぱいに描く。煤けた壁に色とりどりに重ねられたポスターには、黒い文字が踊り、壁の存在感を超えて画面に独特の味わいをもたらす。画面を引き締めるのが中央右寄りの黒いガス燈であり、左隅の二人の人物もそれと響き合いながら画面を構成する一要素となっている。壁の向こうに見える建物の窓になじむように書かれたタイトルと画家のサインも同化して、周到で堅固な構成力を感じさせる。

左:パリで街並みを描き出した頃の作品

右:「壁」というモチーフを見出した頃の作品。佐伯のトレードマークともいえる壁に貼られた広告や建物に書かれた文字が表れてくる。

もうひとつの八角形の展示室では、第一次パリ時代に佐伯が確立した画風の秀作が並ぶ。

1927年8月、もう一度パリの街を描きたいという想いを貫いて再訪したパリで、佐伯は猛烈な勢いで制作を開始する。一日に何点もの作品を仕上げることもあったようだ。

第一次パリ時代の構図をなぞるように、好きな視点の作品が生まれるが、先のマチエールへの関心は薄れ、壁に貼られたポスターや広告の文字、あるいは落葉樹の枝が織りなす線が画面を占めるようになる。それは、縦に引き伸ばされた人物から、自身のサインにまで及び、躍動する繊細な線で街を描き出していく。

「線のパリ」では、第二次パリ時代のひとときに生み出された佐伯の代表作が並ぶ。

ここには「下落合風景」や「滞船」で試みた線による画面の構成も響いていることを感じたい。

第二次パリ時代の佐伯の画風は、街の壁に貼られたポスターの文字、並木道の梢などの線がその特徴として挙げられる。画面を踊るようにうねり、浮遊する線が、パリ再訪の喜びを感じさせる。

パリの自宅付近のレストランを描いたうちの一作。佐伯が描いたカフェレストランはほぼ無人の店先の風景だ。ここでも彼にとって重要だったのは、看板や窓に書き込まれた文字やテラスのテーブル、椅子の線による画面の構成だった。茶色の画面のなかに黒いテーブルの輪郭線や白い椅子の描写が心地よいリズムを生み、黒い帽子の人物が座るだけのテラスにはもの淋しさは感じられない。

画面を占めていた線が落ち着き、描く対象と絶妙なバランスを保っている作品。美術館の煉瓦の壁ともとてもマッチしている。中央の作品に描かれるのは、当時のパリの公衆便所。その構造から「エスカルゴ」と呼ばれていたそうだ。風景の一部に描きこむ画家はほかにもいたが、教会や店先と同じような向き合い方で公衆便所を描いたのは佐伯だけではないか、と展覧会担当者は語る。

佐伯の代名詞ともいえるこの様式は、この時期の4カ月ほどの期間で終わる。やがて躍る文字はなりを潜め、ふたたび明確で堅固な画面構成へと移っていく。

文字の線が画面を覆い、目の前にある建物や風景から乖離していくことを厭うたのか、佐伯は早くも新しい画風を模索する。

そうしたなか、1928年の2月から、画家仲間の中山魏(たかし)に教えられた、パリから電車で1時間ほどの小村ヴィリエ=シュル=モランに滞在し、その素朴な村の風景に触発され、充実した日々を得る。

「第3章:ヴィリエ=シュル=モラン」では、1日に2点の作品を仕上げる、という厳しいノルマを自らに課し、同行した後輩画家たちをも臆させるほどの精力的な制作態度で臨んだ作品が紹介される。

パリの東に位置する小村を、同じくフランスに滞在していた画家仲間と訪れた佐伯は、新しい方向性を獲得し、多くの秀作を残した。

家族や仲間たちと制作旅行に訪れたヴィリエ=シュル=モランの北西3㎞ほどにあるサンジェルマン=シュル=モラン教会を描いた一作。佐伯は町の中心にあるサン=レミ教会と併せて、このモチーフで多くの作品を遺している。こちらの教会堂には塔の真下に小さな2つの礼拝堂があり、左手前に菩提樹が生えているそうだ。佐伯はそれらを省略し、建物の存在感を造形化した。画家の興味がどこにあったのかを強く感じさせる。

ヴィリエ=シュル=モラン滞在の最後に描かれたとされるのがこちらの煉瓦焼の窯。この地では珍しいとされる青空の中に、窯の建物を真正面からとらえる。力強い三角屋根の太い線と、積煉瓦の階段の細くリズミカルな線が、立体的ではないのに建物の存在を強く印象づける。地面の所々に配された草地の緑がより煉瓦の赤を引き立てて、画面は輝いている。無名の佐伯を見いだしたコレクター山本發次郎が初めて目にして魅了されたのが本作とのこと。モランにおける佐伯の到達点とされる傑作。

それまでの震えるような繊細さや感覚がそぎ落とされ、画面には太く力強い線と、構成的な面がより強く打ち出されていく。

しかし、厳寒の中での屋外制作は佐伯の体力を確実に奪っていき、それに抗うかのような、焦燥感すら感じさせる鬼気迫る制作は、《煉瓦焼》完成を最後に20日ほどで終了する。

まさに命を削っての創作は、三十数点のまとまった珠玉の作品群に昇華した。

“線の佐伯”に劣らぬ、これらヴィリエ=シュル=モランで生み出された作品の空間も本展の見どころのひとつだろう。

モランからパリに戻った佐伯は、雨に濡れながら制作を続けたために風邪をこじらせ、床に就く日が多くなる。

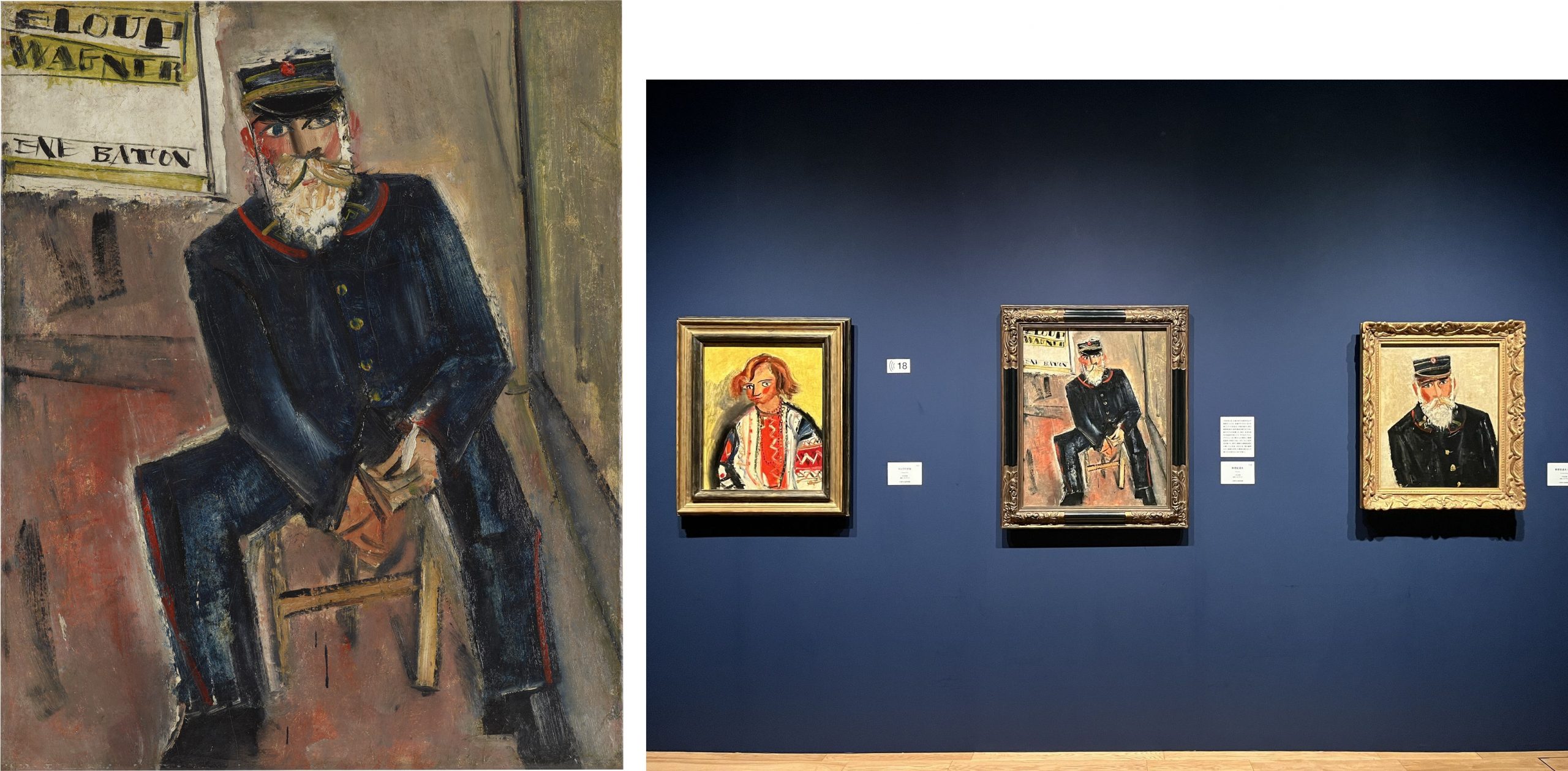

そこに郵便を届けに来た配達夫と、モデルに使ってほしいとやってきたロシアの亡命貴族の娘をモデルに室内で肖像画を制作する。

このほか、体調がよい時に戸外で描かれた2つの扉の絵。

これらを最後に佐伯はふたたび描くことはなかった。

3月末に大量の喀血、病状は悪化し、精神的にも不安定になってパリ郊外の精神病院に収容され、8月16日、息を引き取った。

エピローグは、最後期の5点、2人の人物像と、絶筆とされる2つの「扉」の空間。

教科書などにも掲載される佐伯の代表作は、雨の中の制作で風邪をこじらせていた彼が、偶然訪れた郵便配達夫に創作意欲を感じて、絵のモデルを依頼し、後日訪ねて来た彼を描いたもの。椅子に座る郵便夫の姿は、力強い直線で構成され、やや傾いでいるにもかかわらず、どっしりとした安定感を持ち、病床の画家の作であることに改めて驚かされる。その日のうちに3点の作品を描き上げたそうで、グワッシュの1点は戦火で焼失、もう1点の半身像も並んで見ることができる。

佐伯の絶筆とされる2点の作品(時を近くして描かれたという)は、いずれも建物の扉をクローズアップする。どちらの扉も閉ざされており、内部はうかがい知れない。微妙に歪みながらも直線で構成された堅固な印象は、この先の新たな佐伯の表現を感じさせるとともに、刻まれていく自身の命の前に立ちはだかるものとも読めるかもしれない。

この少し前から、制作中の作品を画商に認められ、佐伯の作品は少しずつ売れるようになっていたという。

衰えを感じさせない力強い筆致と構成は、やはりその早世を惜しまずにはいられない。

閉ざされた扉の奥に深い闇をのぞかせ、その扉に真正面から挑んだ2つの作品に、画家の最期の自画像を読みとって、展覧会は締めくくられる。

そこにあなたは何を見いだすだろうか。

佐伯祐三の作品の魅力は、その複雑に重ねられた絵具が体現するマチエールと、荒々しくも画面をしっかりと構成する線、そして独特の感性に根づいた色彩感覚にある。

それらは実作を見てこそ、感得できるものだ。

待望の回顧展、「画家・佐伯」の眼がとらえ、身体が表したものをぜひその眼で、感覚で体感してほしい。

展覧会概要

「佐伯祐三 自画像としての風景」展 東京ステーションギャラリー

オンラインでの日時指定予約制を導入

新型コロナウイルス感染症の状況により会期、開館時間等が

変更になる場合がありますので、必ず事前に展覧会公式ホームページでご確認ください。

東京ステーションギャラリー

会 期: 2023年1月21日(土)~4月2日(日)

開館時間:10:00‐18:00(金曜日は20:00まで) 入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜(3/27は開館)

入 館 料:一般1,400円、高校・大学生1,200円、中学生以下無料

障がい者手帳等持参者は100円引き(介添え者1名は無料)

問 合 せ:03-3212-2485

大阪中之島美術館

会 期:2023年4月15日(土)~6月25日(日)

開館時間:10:00-17:00 入場は閉場の30分前まで

休 館 日:月曜(5/1は開館)

展覧会公式ホームページ https://saeki2023.jp/

おすすめ書籍

『別冊太陽 佐伯祐三 その眼がとらえた風景』 平凡社刊 2,860円(税込)

監修:高柳有紀子

本展企画者の監修による特集号。代表作と写真で生涯を追う第一部と、構図に注目した切り口から佐伯のまなざしをたどる第二部、そして現代に佐伯を伝えることに大きな貢献をした人々にも注目し、多角的に画家の姿を浮かび上がらせる。東京ステーションギャラリー館長をはじめ、佐伯研究を牽引してきた著者によるコラムも充実。展覧会に出品されていない作品も多数掲載され、展覧会図録のサブテキストとしても最適。