まなざしの共鳴のなかに交感する個性

半世紀にわたり、社会とそこに生きる人々の姿をカメラに収めてきた本橋成一(1940-)。

パリとその郊外の身近な風景を、ウィットの利いたショットに残してきたロベール・ドアノー(1912-94)。

時代も場所も異なるふたりの写真家は、奇しくも炭鉱やサーカス、市場など、同じテーマですぐれたルポルタージュを残している。

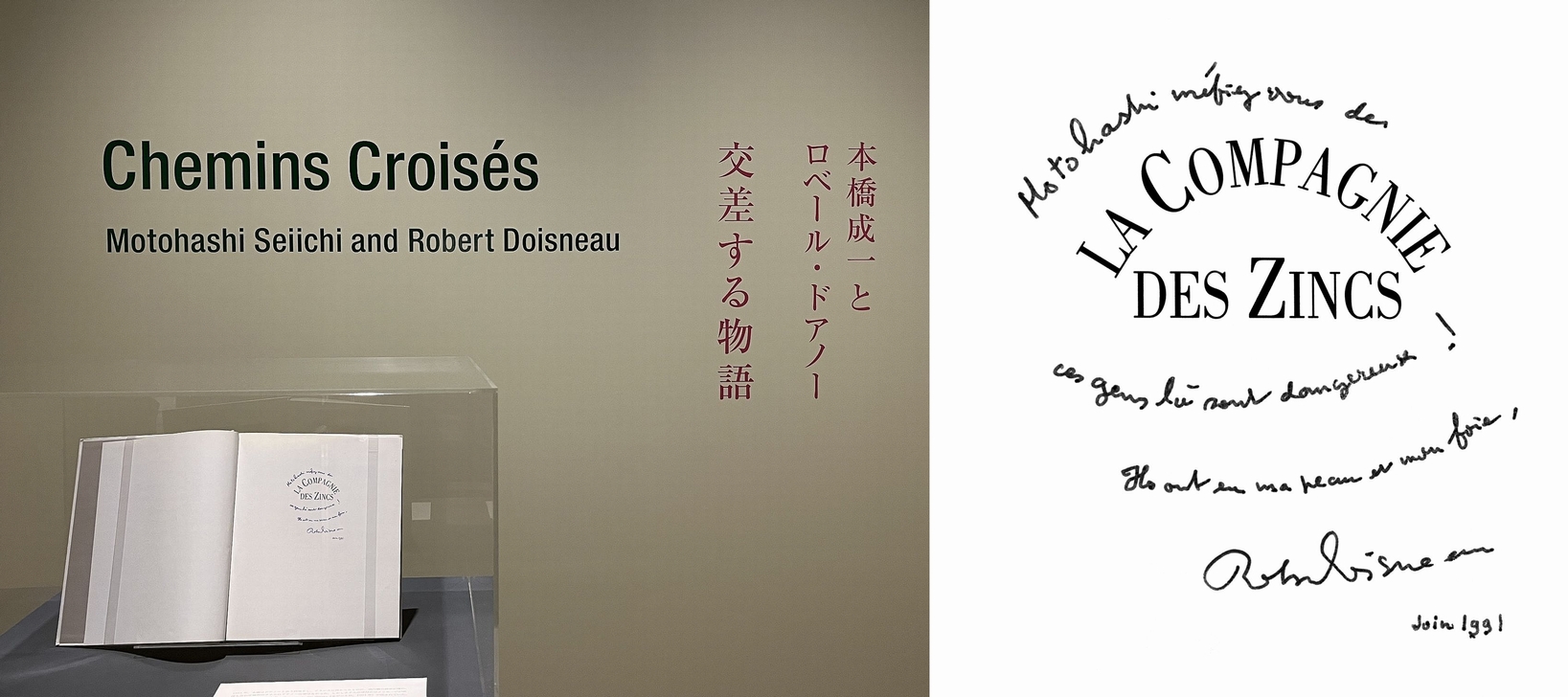

このふたりの作品を紹介する展覧会「本橋成一とロベール・ドアノー 交差する物語」が東京都写真美術館で開催中だ。

本橋がこれまでの活動のなかで生み出した作品と、ドアノーが遺した45万点を超える写真から精選、そこに同館のコレクションを加えた240点を超える作品で構成された空間は、ふたりが語った数々の言葉に彩られ、多くの共通点を提示して、時空を超えたシンクロをもたらしている。

右:ロベール・ドアノー 《“4本のヘアピン、サン・ソヴァン”》1951年 ©Atelier Robert Doisneau / Contact

それは「ヒューマニティ」。

本橋もドアノーも、常に市井の人々に寄り添い、彼らの環境や姿をとらえてきたことで知られる。

そのまなざしは、ときにユーモアを、ときに切なさを含み、懸命に生きる人々の尊厳や小さくも幸福なきらめきをとらえていて、ふたりの、人間への関心と、限りない愛情を感じさせる。

編年を基本に、共通するテーマで作品を追う展示は、配置も細やかに、一作一作を楽しみつつ、各シリーズを通してふたりのまなざしが共鳴し、同時にその個性が交感するここちよい鑑賞体験を提供する。

展覧会タイトルの「交差」に、本展企画者は3つの意味を込める。

ひとつめは、ともに展示されることで、ふたりの作品が生み出す「物語の交差」。

ふたつめは、彼らがとらえた人々の物語が響き合う「作品の交差」。

そして3つめは、作品とそれらを見るわたしたちの「視線・イマジネーションの交差」。

ふたりの代表作のみならず、本橋の『沖縄 与那国島』と「家族写真」からの作品は、美術館初展示。ドアノーの炭坑夫たちをとらえたルポルタージュや晩年のカラー写真「DATAR」シリーズから一部日本初公開の作品を含み、各々の知られざる一面が感じられる豪華なラインナップであることも注目だ。

さざ波のように、音叉の共鳴のように重なり合い、響き合う多層の「交差」は、それぞれの写真家の在り方、そしてその作品の印象に新しい深みをもたらしてくれるだろう。

そもそも、このふたりの出会いとは?

展覧会は、そのエピソードからはじまる。

1991年、本橋は、作品を通じて敬愛していたドアノーに会うためにフランスに向かうが、飛行機の到着が遅れ、待ち合わせたホテルに着いた時にはドアノーはヴァカンスに旅立った後で、実際に会うことは叶わなかった。

しかし、約束の場所には彼の一冊の写真集『La Compagnie des Zincs』(カウンターの輩)が託され、そこにはドアノーらしいユーモアあるメッセージが残されていたそうだ。

このメッセージが記された写真集とふたりの初期作品が展示されるプロローグは、展覧会の企画のきっかけを示すとともに、これからはじまる“交差の物語”を象徴する。

右:ドアノーのメッセージ(フランソワ・カラデック、ロベール・ドアノー『La Compagnie des Zincs』セゲール社、1991年)

ふたりの象徴的な作品と、それぞれの言葉から始まるプロローグ。 各章にも言葉が掲示されている。

「第1章 原点」

ドアノーは、1930年代から自身の出自でもあるパリ郊外を撮り始め、このまなざしは生涯変わらずその地をテーマとした作品を生み出していく。

1934年、自動車会社ルノーの専属カメラマンとなると、そこで労働者たちの誇りを見いだし、その意識を共有した。

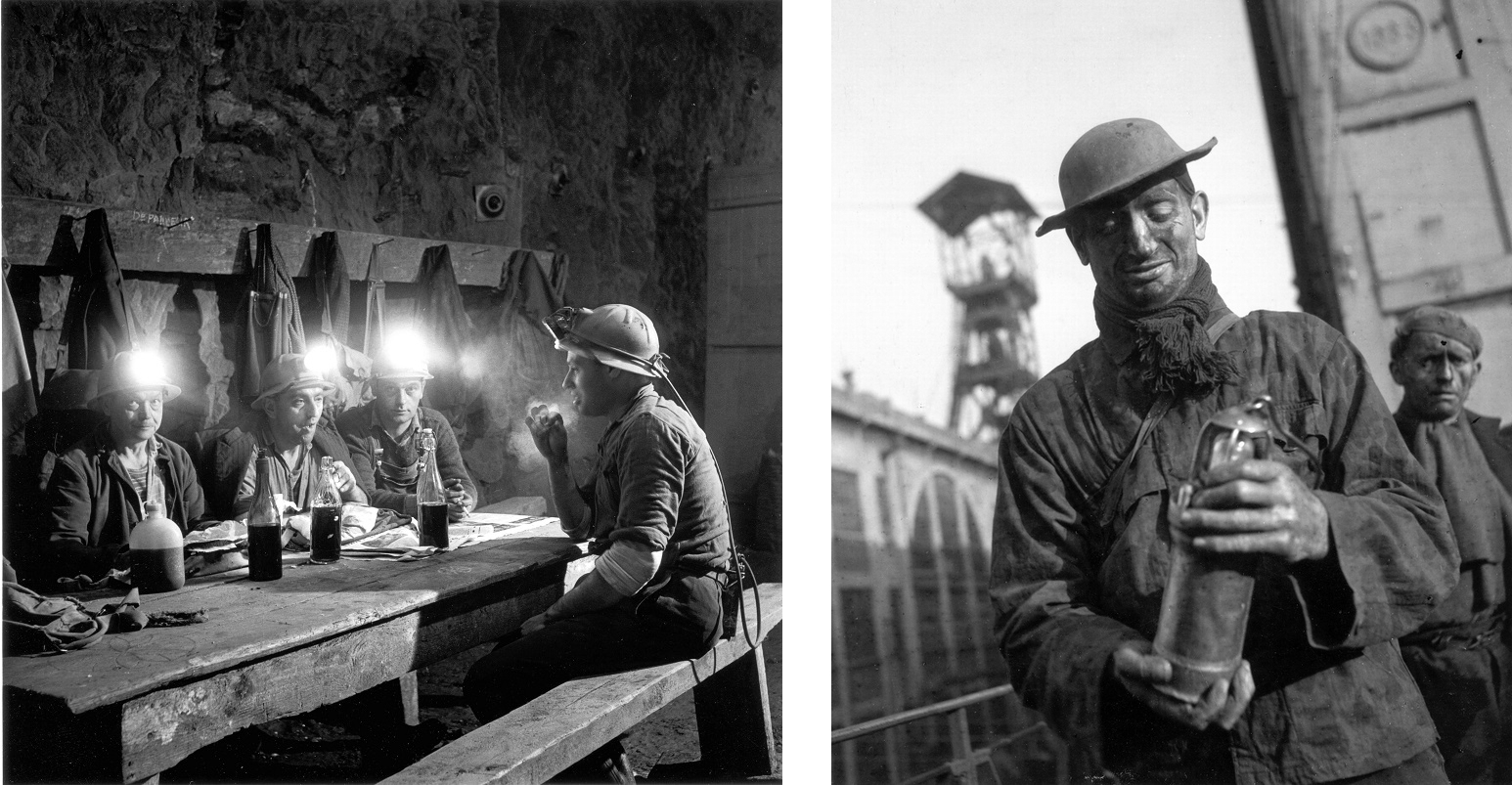

1945年には雑誌の依頼でフランス北部ランスの炭坑夫たちの厳しい労働環境を訴えるルポルタージュを撮影する。彼の眼を通した坑夫らの姿には、過酷な環境下にも逞しく生きる人々のプライドと尊厳が感じられる。

左:《サン・ミシェル炭坑、ロレーヌ地方》1960年

右:《坑夫、ランス》1945年

©Atelier Robert Doisneau / Contact

©Atelier Robert Doisneau / Contact

本橋は、1965年、写真学校の卒業制作をきっかけに、ルポルタージュ作家・上野英信のもとを訪ね、炭鉱の撮影を始める。

上野から「軸足をどこに置くのか?」と問われた彼は、以後、この言葉を自身の起点として写真家の道を歩むことになる。

炭鉱では失業した坑夫やその家族と寝食を共にし、経験を共有することで、衰退する産業と、そのなかで翻弄される人々の姿をとらえ、哀しみと併せて生きることのささやかな喜びを浮かび上がらせている。

左:《福岡 筑豊》〈炭鉱〉より 1965年

右:《静夫と妹 福岡 鞍手町》〈炭鉱〉より 1965年

©Motohashi Seiichi

まずは、ルポルタージュにおいて、その過酷さを訴求する社会批判ではなく、生きるために労働する人々の誇りや輝きをとらえた作品に、写真家としてはじまったふたりの原点を感じる。

「第2章 劇場と幕間」

ドアノーは、日常を異なる角度から見つめ、ふとしたところに喜びや楽しさを見いだす独特の眼を持っていた。その類まれな観察眼はときに「ドアノーの小劇場」とも評される。

パリの街を劇場に見立てていたドアノーにとって、移動遊園地やサーカスはまさに観者として楽しみ、想像/創造の喜びを与えてくれる舞台だ。

左:《ファニ・サーカス》1951年

右:《ピンダー・サーカス》1949年

©Atelier Robert Doisneau / Contact

©Atelier Robert Doisneau / Contact

©Atelier Robert Doisneau / Contact

本橋は、俳優・小沢昭一の雑誌連載「諸国藝能旅鞄」の撮影をきっかけに、1972年から各地の大衆芸能を撮り始める。

時は高度経済成長期。日本全国が再開発されていくなかで、不要なものとして姿を消していく存在をとらえた彼の作品は、現代からこぼれていった「昭和」の“影”に生きていた人々を浮かび上がらせる。

左:《木下サーカス 東京 二子玉川園》1980年

右:《木下サーカス 東京 二子玉川園》1980年

©Motohashi Seiichi

©Motohashi Seiichi

舞台上の俳優とともに幕間の彼らの姿をとらえた作品に、社会の周縁の存在ともされていた人々のエネルギーを、「劇場」として時代に表したまなざしを見いだす。

ここでは、ドアノーが自ら見いだし、本橋が依頼から始まったテーマであることが第1章とは逆になっていることにも注目したい。

「第3章 街・劇場・広場」

「ドアノーの小劇場」は、彼がジャック・プレヴェールら詩人と出会うことで制作されていく。

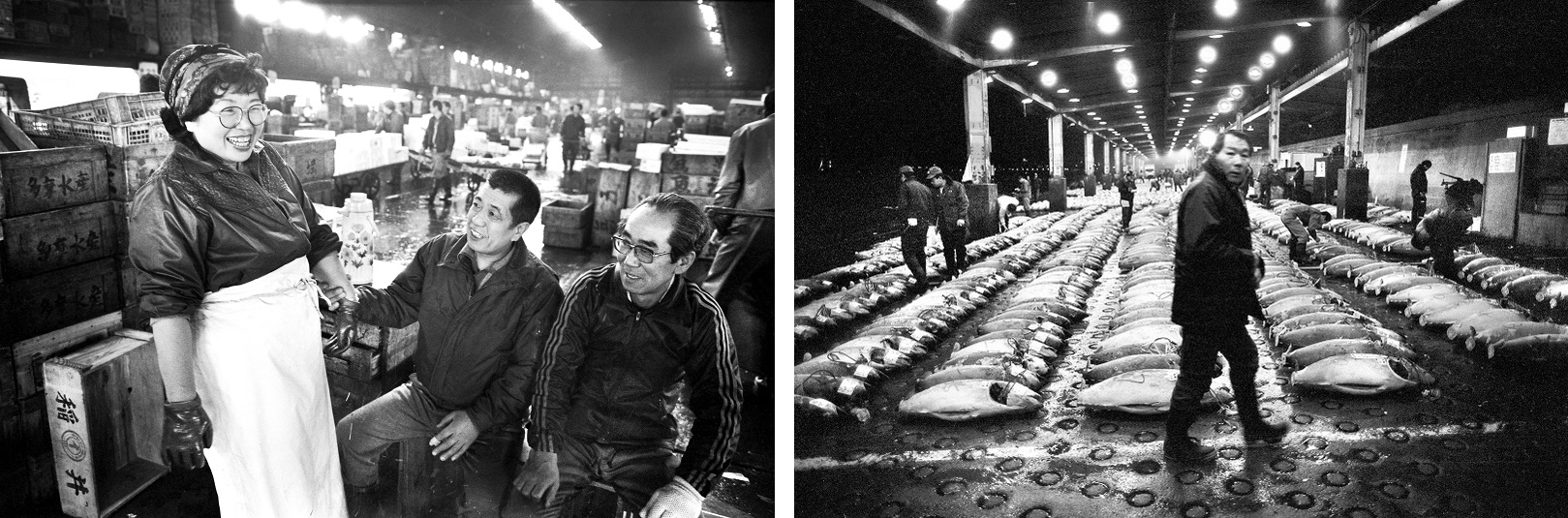

そのなかで、ドアノーがこだわり続けたテーマに、1969年に移転するまで「パリの胃袋」として愛されたレ・アール市場がある。彼は、1930年代からこの市場を撮影しているが、解体が決まってからは、毎日のように通ったそうだ。

左:《“音楽好きの肉屋、パリ”》1953年

右:ロベール・ドアノー《“マドモワゼル・アニタ、パリ”》1951年

©Atelier Robert Doisneau / Contact ともに東京都写真美術館蔵

©Atelier Robert Doisneau / Contact

本橋も、築地市場や屠󠄀場を撮影している。熟練の技を持つ職人たちや、命を奪い、生命を支える場に、彼は物語を見いだしていく。

また、幼少期に戦争体験を経た本橋にとって、疎開の際に通った新宿地下道はみんなが集まれる広場のようであり、写真家として撮影を始めた1980年当時、北の玄関口として機能していた上野駅と同様に「居心地の良さ」を感じる場所だったという。異なる背景を持つ人々が集い、共同体を構成して共存する空間として彼を魅了したのだ。

©Motohashi Seiichi

左:《上野駅 東京》 1981年

右:《上野駅 東京》 1980年

©Motohashi Seiichi

失われていく市場の風景を主軸に、人々が集まり、そこに発生する物語や人の営みのエネルギーに惹かれたふたりのまなざしの軌跡を追う。

「第4章 人々の物語」

1991年、本橋は、信州大学の医療支援チームに誘われて、1986年に当時原子力発電所開発史上最大とされた爆発事故を起こしたチョルノービリ(チェルノブイリ)の村を訪れた。

彼はそこで、事故の悲惨な状況ではなく、その地にとどまり自然とともに暮らす人々をとらえている。

汚染された地を実際に歩いて、「核の大地」から「いのちの大地」へと意識を変えることで、作品を生み出すことができたのだそうだ。

左:《ベラルーシ共和国 チェチェルスク》1992年

右:《ベラルーシ共和国 チェチェルスク ハローチェ村》1992年

©Motohashi Seiichi

©Motohashi Seiichi

1950年代のドアノーは、第二次世界大戦中にドイツ軍の侵攻を逃れて一家が疎開していたパリ郊外の村の家族の結婚式を撮っている。そこには、当時世話になった一家の娘の晴れの姿をとらえたルポルタージュに、ドアノーによってフィクションが盛り込まれたテキストが付された。

左:《“若い新郎新婦のろうそく、サン・ソヴァン”》 1951年

右:《ロマの家のパイプと哺乳瓶、モントルイユ》 1950年

©Atelier Robert Doisneau / Contact

一方は社会的な事象から、もう一方は個人的な出来事から、それぞれのアプローチが、そこに在る人々の暮らしの小さな喜びや幸福をそっとすくい上げ、そこに紡がれる豊かな物語を提示してくれる展示空間だ。

「第5章 新たな物語へ」

ドアノーは晩年に、DATAR(当時の国土整備地方開発局)のフランス国土の風景を記録するプロジェクトでふたたびパリ郊外を撮影する。

ここで、彼はほとんどの写真をカラーで撮影している。記録的な要素よりも幾何学的な構図と色彩の対比を強く意識させ、ドアノーらしいユーモアのなかに、失われていく郊外の風景の哀愁やアイロニーがひそむ。

©Atelier Robert Doisneau / Contact

左:《グランド・ボルヌ(集合住宅群)、エルブ広場》 1984年

右:《グリニー・ラ・グランド・ボルヌ》1984年

©Atelier Robert Doisneau / Contact

同じころ、本橋は沖縄県与那国島の漁師夫妻の姿をとらえている。

続いて、本橋の通った自由学園中学・高校の教師、宮嶋眞一郎が、体の不自由な人や社会で生きづらいと感じる人々とともに過ごす場として作り出した共同体・真木共働学舎に暮らす人々を撮影した。彼らは、各自で独特の時間感覚を持ちながら、家族のようにひとつの共同体を形成している。それは、戦後の焼け野原で、寄り添って暮らした人々や自分に重なる風景だったのかもしれない。

左 :〈家族写真〉より 1994年

右:《沖縄 与那国島》1988年

©Motohashi Seiichi

パリ郊外、そして憧れのパリという都市の人々の何げない一瞬をユーモアと愛情でとらえたドアノーと、さまざまな背景や事情を持つ人々が共同体として営む生活の尊さに寄り添った本橋の、ある意味での原点回帰といえる。

最後にそれぞれが立ち戻り、新たな物語を見いだしていくさまを見ていく。

都市の喧騒にまぎれ、流れていく時間のなかで、見過ごされがちな小さな幸せや、秘められたエネルギーをすくい上げ、そっと提示するドアノーと本橋の作品。

アイロニーをユーモアと絶妙な構図に収めたドアノー。

ともに在ることで、その感情に接近し、生きることの喜びをとらえた本橋。

それぞれの時代に、それぞれの地で生きる人々に寄り添い、その存在と尊厳に限りない愛と敬意を注いだふたりの写真家のまなざしは、共鳴しつつ個性を浮かび上がらせる。

メッセージは、ひそやかで温かいからこそ、切ない哀愁を含んで社会の矛盾や厳しさをより伝えてくるのかもしれない。

人間愛に貫かれたふたりのまなざしは、困難の時代ともいえる現代、殺伐としがちな我々の心情にもひとつの指標となるはずだ。

展覧会概要

「本橋成一とロベール・ドアノー 交差する物語」 東京都写真美術館

開催内容の変更や入場制限を行う場合がありますので、必ず事前に展覧会公式ホームページでご確認ください。

東京都写真美術館 2F展示室

会 期: 2023年6月16日(金)~9月24日(日)

開館時間:10:00‐18:00(木・金曜日は20:00まで)※入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜日(月曜が祝日の場合は開館、翌平日休館)

観 覧 料:一般800円、学生640円、中高生・65歳以上 400円、

小学生以下、都内在住・在学の中学生および障害者手帳持参者と

その介護者(2名まで)は無料

※7/20–8/31の木・金17:00–21:00はサマーナイトミュージアム割引

(学生・中高生無料/一般・65歳以上は2割引)

問 合 せ:03-3280-0099

美術館サイト https://topmuseum.jp

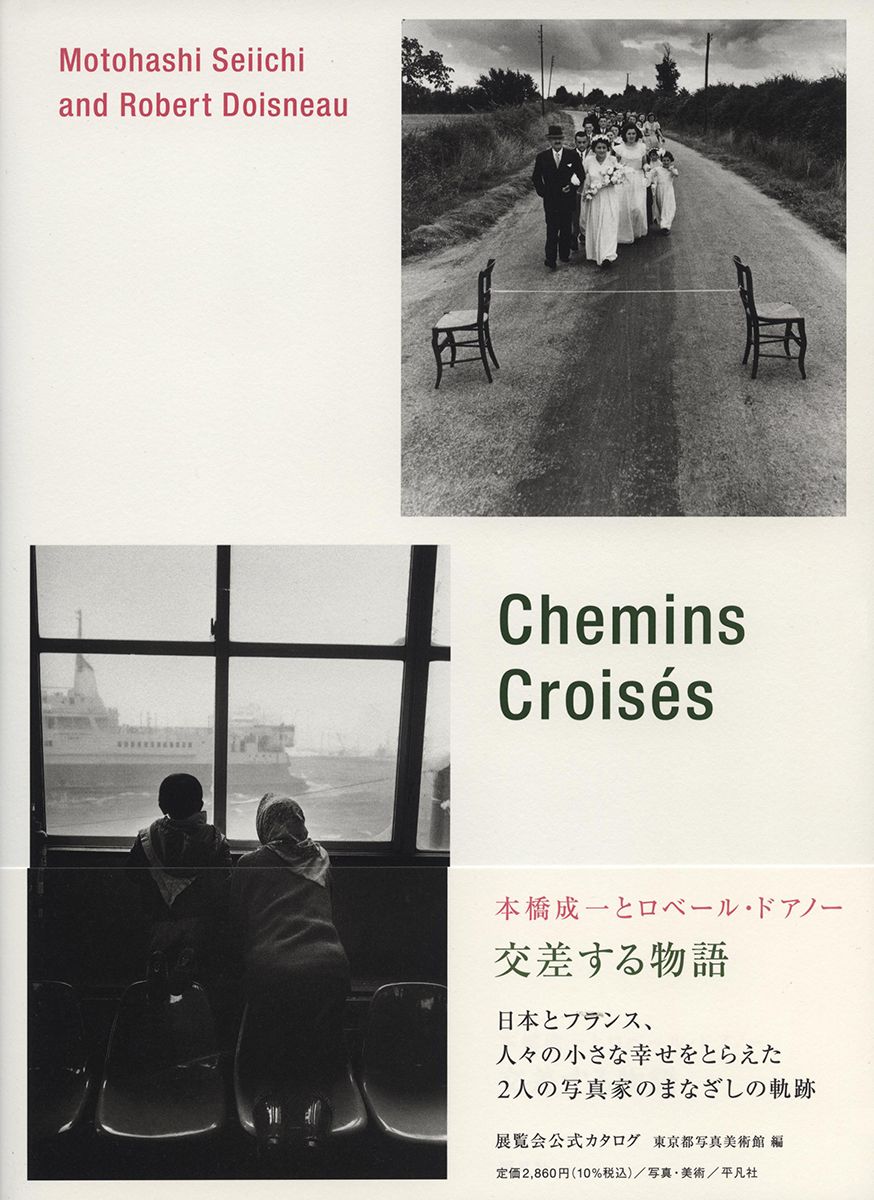

展覧会図録

「本橋成一とロベール・ドアノー 交差する物語」

東京都写真美術館編集 定価2,860円 平凡社刊

本展公式図録。美術館初展示、日本初展示の作品も含め、各章ごとに、本橋とドアノーの作品が交互に配置され、展覧会空間の交差を追体験できる。展覧会の記念にとどまらず、写真集としてもおすすめの一冊だ。