2021年1月12日、歴史家の半藤一利さんがご逝去された。

平凡社「別冊太陽」では、今年8月に「半藤一利」特集を刊行。90歳に至るまで書き続けられた膨大な著作から代表作27冊を厳選し、半藤さんが遺した多大な仕事に向き合った。

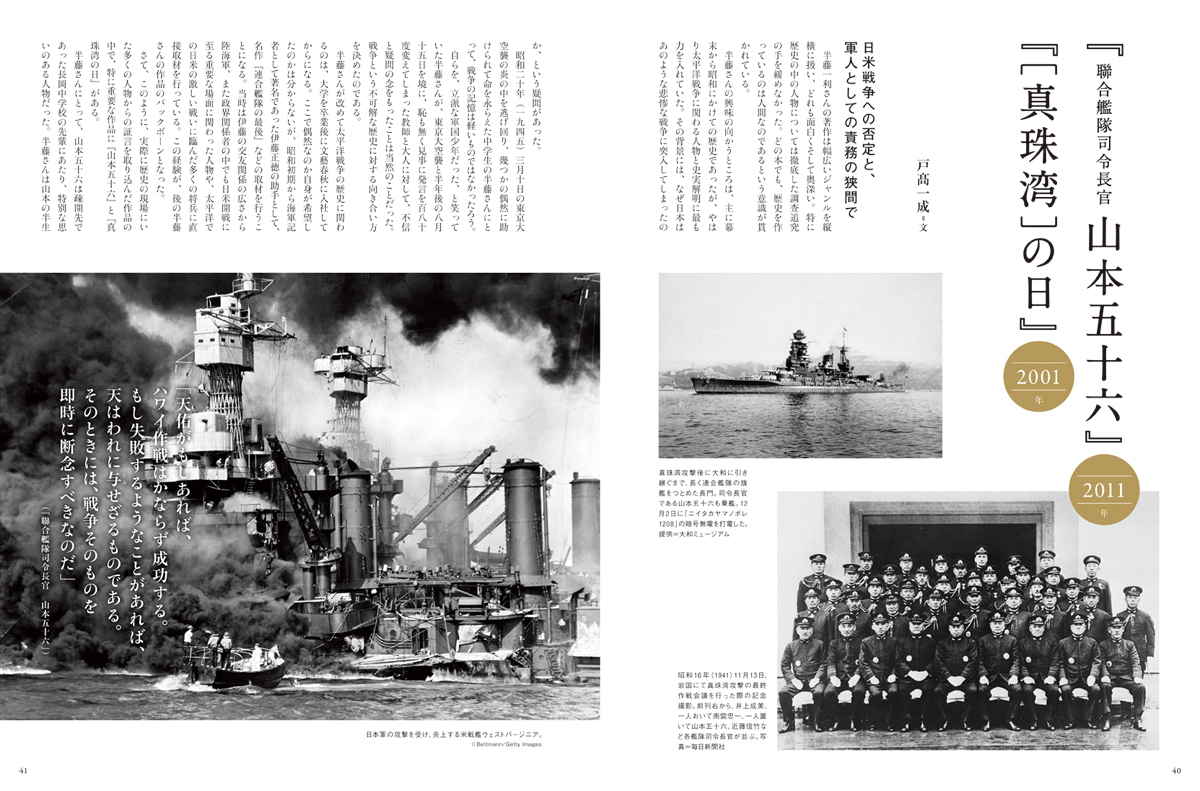

100万部を超えるベストセラーとなった、〈昭和史〉シリーズをはじめ、『日本のいちばん長い日』『ノモンハンの夏』『山本五十六』などの代表作を発表した半藤さんは、もはや国民的作家と言っても過言ではない存在だが、本人を知る人はみな、江戸っ子らしいさっぱりした性格と、ユーモアを欠かさないチャーミングさがあったと口を揃える。

私(「別冊太陽」編集者)が取材のため、ご自宅に伺った際、主のいない書斎や書庫を拝見して感じたのも同じ感想で、まるで半藤さんの分身であるかのように、そこには温かい血が巡っているように感じた。

共著も含めると、生涯に150冊もの本を刊行しているが、本格的な作家生活が始まったのが文藝春秋を退社した65歳からだということを考えると、いかに書いて書いて書き続けた人生だったかがうかがえる。その著書は歴史ジャンルだけにとどまらず、文学、俳句、相撲、社会風俗など多岐にわたる。そして、ここにこそ、半藤さんが多くの読者を得るほどの「歴史の語り部」となれた理由があるのではないだろうか。

別冊太陽「半藤一利」では、平山周吉さんが、次のように書いている。

──「文藝春秋」という誌名、社名には「文藝」と「春秋」の二つが合体しているという含意がある。「文藝」は文学、「春秋」とは歴史とジャーナリズムを指す。(中略)「歴史探偵」を自称した半藤さんも「文藝+春秋」の人だった。半藤さんの編集者歴はほとんどが「春秋」系だったが、そもそもの素養は「文藝」系の人だ。

年号を覚えたり、事件の名前を記憶するのが歴史ではない。その背景に、どのような人間の夢や理想や迷いや葛藤があったのか。それを関連資料を読み込みながら考え、なおかつリアリズム的な冷徹さで書き記すこと。その両極を保ち続けたからこそ、半藤さんは、誰もが知る「歴史の語り部」となったのだろうと思う。

半藤さん自身も、『昭和史 1926-1945』のあとがきで、歴史と人間に触れて次のように書いた。

──歴史とはなんと巨大で多様で、面白い物語であるかとつくづく思う。人間の英知や愚昧、勇気と卑劣、善意と野心のすべてが書き込まれている。歴史とは何かを考えることは、つまり、人間学に到達するのである。

別冊太陽「半藤一利」では、昭和史にとどまらず、文学関係の書籍についても、紙幅を割いて掲載した。また、半藤さんがずっと取り組んでいた木版作品や、俳句についても紹介している。半藤さんは編集者時代に文士劇に深く関わったり、日本舞踊でも松賀流の名取であるなど、文学・芸能の分野にも造詣が深いが、それらを歴史家・半藤一利の「余技」と捉えるのではなく、様々な分野への幅広い興味を通じて、人間への理解を深めたことが、半藤さんを国民的な歴史の語り部としたと考えるのが正しいのかもしれない。

本ができあがった今感じるのは、今回の特集は「半藤さんが何を書いてきたか」を紹介する本であると同時に、「半藤さんがいかにして歴史の語り部となっていったか」の本でもあるということだ。

半藤さんはいなくなってしまったけれど、半藤さんのように歴史を血肉化して見るためのヒントが、この特集には詰まっている。

多くの方に読んでいただき、歴史と人間への洞察を深める一助になれば、とても嬉しい。