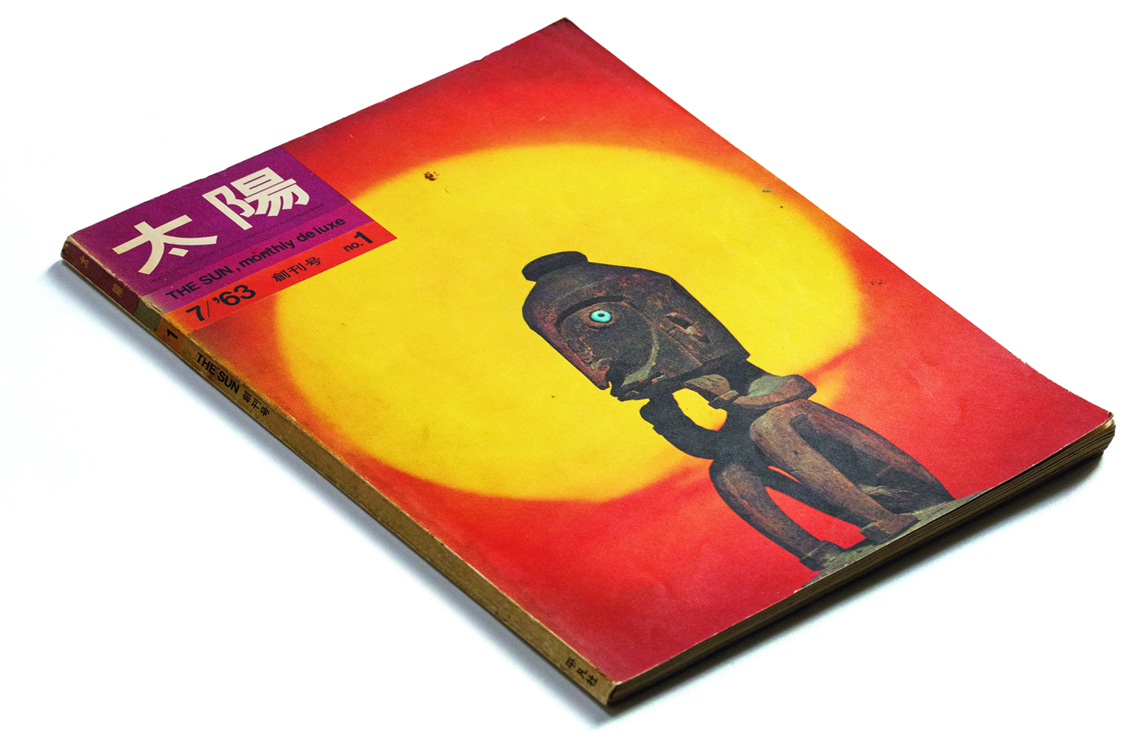

別冊太陽の新刊「志村ふくみ 色なき色にすべての色がある」は、紬織(つむぎおり)の人間国宝で名随筆家の志村ふくみさんが今年100歳を迎える節目に刊行いたしました。そして百寿を記念し、ふくみさんと交友の深い吉永小百合さん、若松英輔さん、中村桂子さん、吉岡徳仁さんなど各界の方々にエッセイを寄せていただきました。

本誌では1世紀にわたる、ふくみさんの人生と仕事の道のりをたどり、生い立ちから現在までを「人生アルバム」として写真とともに紹介しています。

芸術の道へ導いた母と兄の存在

1924年9月30日に滋賀県近江八幡で医師の小野元澄と豊(とよ)夫妻の間に生まれたふくみさんは、2歳のときに父方の叔父の養女となります。養父の志村哲(さとる)とヒデ夫妻に慈しんで育てられましたが、自身の出生について知ったのは16歳のときでした。そのとき、実母の豊の教えで「機を織る」ことを経験し、人生の新たな扉が開きます。

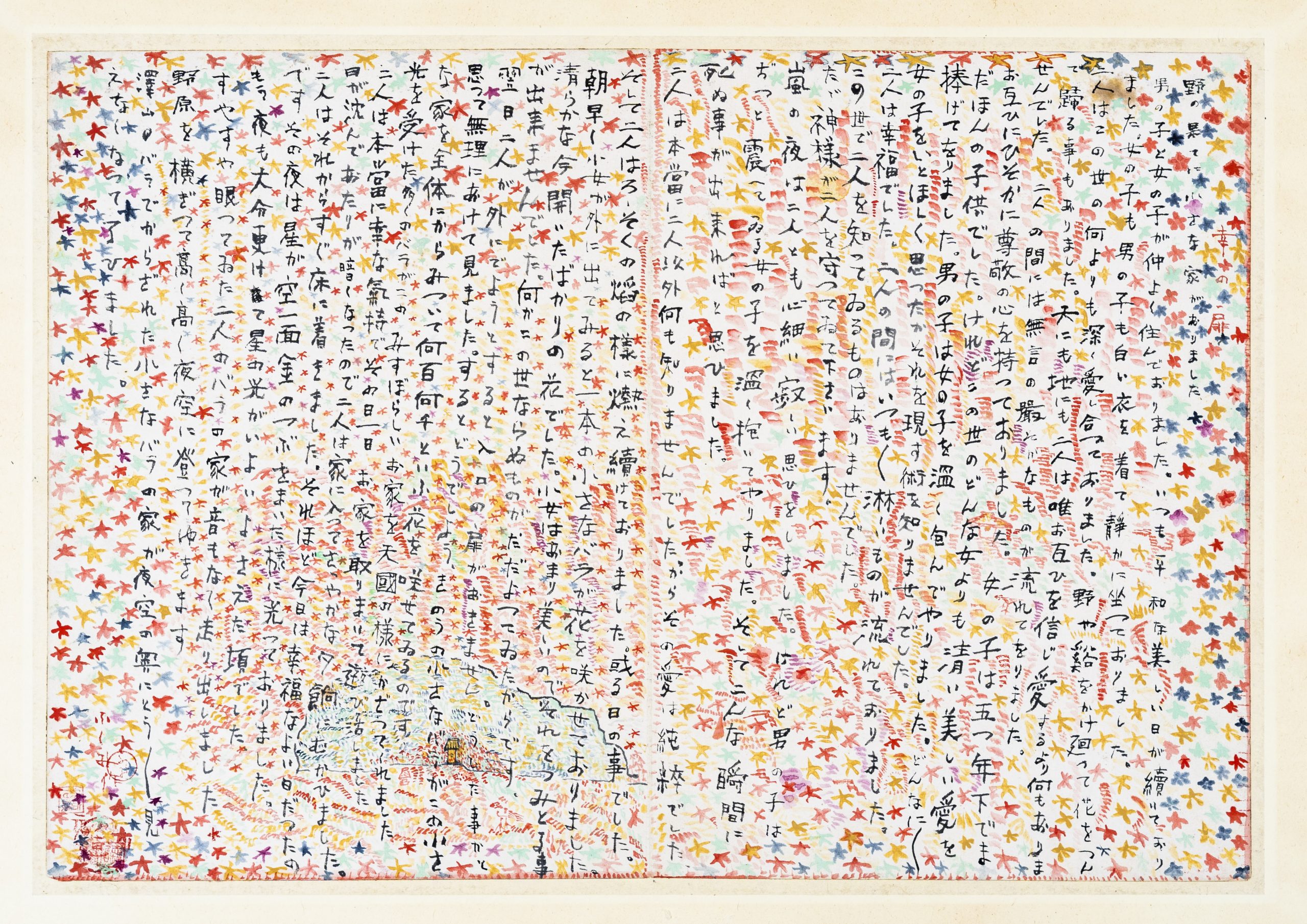

もう一人、運命をつかさどる重要な人物が5歳上の兄・小野元衞(もとえ)でした。画家を志した兄は情熱を傾けて画道に精進しましたが、病魔から逃れられず28歳で世を去ります。この兄との深い魂のつながりは、ふくみさんが十代のときに創作した童話「野の果て」の手稿が物語っています。装画を兄の元衞が描き、文字はふくみさんが記した共同作品です。

「女の子は五つ年下でまだほんの子供でした。けれどこの世のどんな女よりも清い美しい愛を捧げてをりました。男の子は女の子を温く包んでやりました」(「野の果て」より)

驚くほど一途で純粋な愛情と幸福感に満ちた文面に魂を揺さぶられます。

この当時は戦況が悪化して重苦しい世情だったと思われますが、「野の果て」には美と愛を希求する超然とした世界が広がり、光彩に満ちあふれて見えます。

すでにふくみさんの感受性の鋭さが発露していますが、孫である志村昌司さんは「『野の果て』とは美に捧げたふくみの人生を象徴するものとして、選ばれたタイトルなのである」(志村ふくみ著『野の果て』岩波文庫の解説より)と説明しています。

彗星のように工芸界へデビュー

兄の死から1年半後、ふくみさんは小学校の同窓生だった男性と結婚し、二人の娘をもうけますが、8年間の結婚生活ののちに離婚に至ります。

ふくみさんは子連れで30歳を越えた身ながら、織物で自立する決心をします。

そして母の豊が苧桶に残していた紬糸を使って織り上げた綴織の帯で、日本伝統工芸展に入選を果たします。その翌年、はじめての着物として名作「秋霞」が誕生します。

「もとより私がその時、最も心ひかれていたのは藍のボロ織だったから、やってみようと思った。新しい糸で、新しい意識で」(志村ふくみ著『ちよう、はたり』ちくま文庫より)

「秋霞」は奨励賞を受賞し、彗星の如く工芸界に現れた新人に注目が集まりました。

しかしこの作品は、師の柳宗悦からは民藝の道を外れたとして、破門の宣告を受けます。ふしぎな抽象絵画のような作品は論議を呼び、山野に放り出された一匹狼のような気がしたと、ふくみさんが後に随想しています。以後の心境を表す言葉として、ふくみさんは白隠の禅語「求美則不得美、不求美則美矣」(美を求めれば美を得ず、美を求めざれば美を得る)を示しています。ここで見つめた「美の十字架」は、高い目標へ到達するために背負った試練であり、覚悟でもありました。

色の世界の深さ

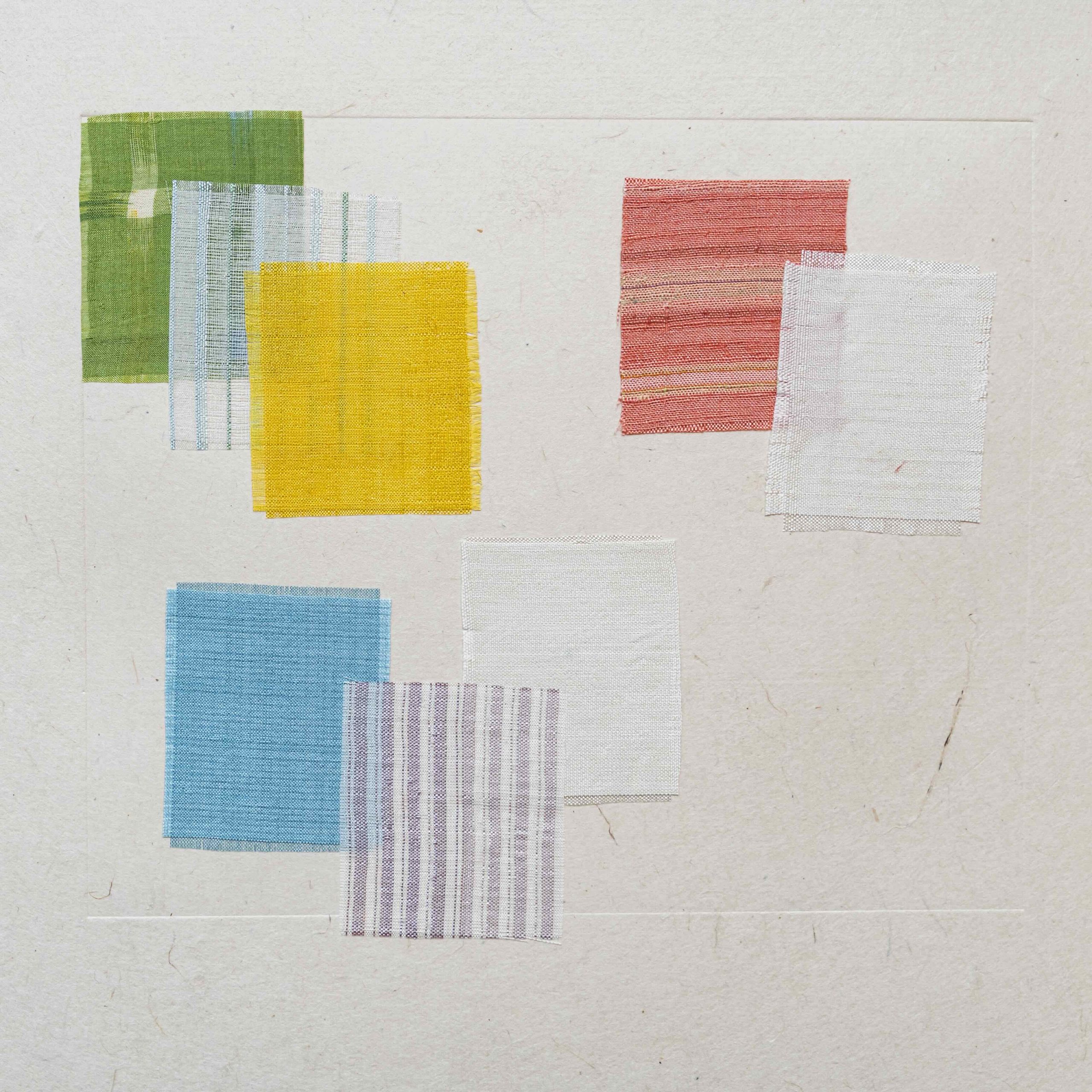

志村ふくみさんの真価は、自然の草木で染めた「色」の美しさであり、他の追随を許さない品格と生命力を宿しています。ふくみさんの色の探究は共同作業をする後継者や門下生に「しむらのいろ」として継承され、さらに先へと繋がっていきます。実際に草木染めの作業を見たことがない方もおられると思いますが、本誌の中で孫の志村宏さんが糸染めの工程を実演し、素材の植物も紹介されていますので参考になさってください。

私たちは自然に生かされ、その自然から色をいただくのだと、ふくみさんは語っています。草木の生命を、色として糸に宿す営みを続けてきた歳月が、ふくみさんの内に層となって貯められ、色糸に滴るように移り、色彩の織りなす独創的な着物作品が生まれてきました。

今回、100歳を目前に制作された新作も誌面で公開しました。あわせて、長女の志村洋子さんより近況のご報告と苦境を乗り越えた時期を振り返った寄稿をいただきました。

色なき色にすべての色がある

「究極の美の世界とはと問われれば平安文化と答えるだろう」と、ふくみさんは語っています(白畑よし・志村ふくみ著『心葉 平安の美を語る』人文書院より)。

平安文化を代表する文学作品『源氏物語』は、日本の精神美を受け継ぐうえで、ふくみさんの座右の書となり、自身の作品の中にそのエッセンスが込められています。色が人物の性格を持ち、「半蔀(はじとみ)」という作品は、能の舞台にも触発されながら六条御息所の深い情念を朱と藍を基調に表現しています。

『源氏物語』の主人公である源氏の人生の終盤は、無彩色つまり色なき色で幕を閉じます。物語の骨格である紫が消え、光が消え、「雲隠」の帖で無になります。その「色なき色をみてみたい」というのが百寿を迎えるふくみさんの境地であり、本誌のタイトルとなっています。

ふくみさんの命名した「潦(にわたずみ)」という耳慣れない名前の作品があります。この言葉は「雨水」「たまり水」(白川静著『字通』)を意味し、ひたひたと水が流れる様を想起させます。古語と自然の情景が融合し、ひらめきを意匠にする感性は、平安文化の正統といえるものでしょう。

しかし現在、東洋の自然観や日本の風土の持つ美質への関心は薄れてしまっているのかもしれません。志村ふくみさんが染織の仕事や随筆の言葉を通して伝えたいことは、若い人たちが本物を見分ける知性を持っていただきたいということだと思います。

これから日本の文化の水脈をたどってみるうえで、着物に関心を持つことも一つのきっかけになりますし、香りや音などの文化的側面に興味を持つことも素養になるでしょう。

本誌に散りばめられている、志村ふくみさんの言葉にふれて、無意識に過ごしていた日常の中の自然の神秘や生命の連鎖に気づくきっかけになれば素敵です。

志村ふくみ 色なき色にすべての色がある

2024年、100歳を迎える染織家・志村ふくみ。自然と向き合いながら美を追い求め、思索を深めてきた。その人生と創作の道のりをたどる決定版。監修=志村昌司 文=吉永小百合、吉岡徳仁ほか。

詳細はこちら