吉村順三、宮脇檀に続き、最後に紹介したい建築家が、林雅子だ。四年制大学の建築学科に進学した女性の第一世代である。前回ご紹介した宮脇檀とは家族ぐるみで付き合い、一緒に海外旅行をしたりホームパーティを開いていた。宮脇は一度、バリで溺れかけたことがある。そのエピソードを帰国早々雑誌で披露した、と同行していた林昌二が驚いている(『巨匠の残像』日経アーキテクチュア編、日経BP社)。

昌二は、林の夫だ。日建設計に所属し、三愛ドリームセンター、ポーラ五反田ビルなどを設計している。2人は東京工業大学の清家研究室で出会い、「住宅金融公庫に当たったら、家を建てて結婚しよう」と話し合っていたが、高い競争率の申し込みに1回で当選(『建築家 林 雅子 1928-2001』「建築家 林 雅子」委員会編、新建築社、2002年)。昌二の生家があった東京・小石川に、昌二設計で「私たちの家・第Ⅰ期」(1956年)として建て、増築する際は2人で設計した「私たちの家・第Ⅱ期」(1978年)に、林は2001年に72歳で亡くなるまで住み続けた。2人の間に子どもはいない。

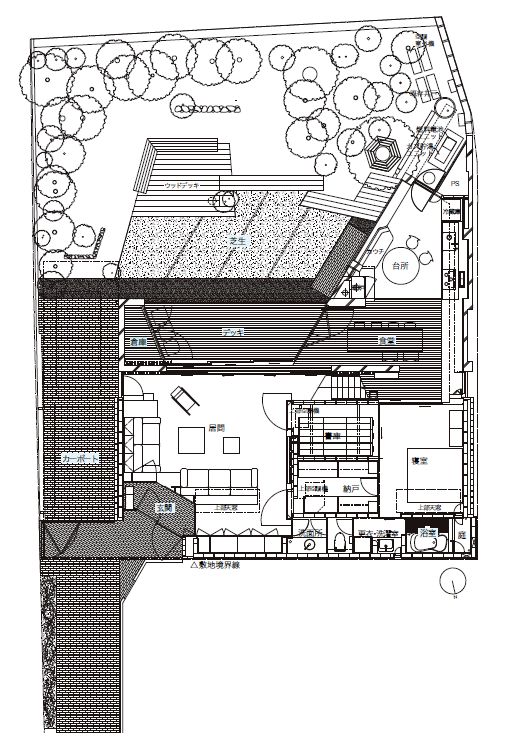

「私たちの家・第Ⅱ期」のキッチンは、三角形に近い形のダイニングキッチンで、壁沿いに長いカウンターがある。コンロ、調理台、ダブルシンクの前は、日常的に2人で使ったと思われる丸テーブルが、カウンターの前には客をもてなしたと思われる8人掛けの大きなテーブルが置かれている。作業台前にもテーブル前にも横長の窓があり、開放的な空間になっている。ダイニング側からはデッキから庭にも出られる。

林の弟子で林雅子資料室を運営する建築家の白井克典さんは、実験的な目的もあり、このときドイツのジーマティックのシステムキッチンを入れたことを説明する。林が設計した住宅では、造作キッチンを入れることが多いが、当時はシステムキッチンが流行り始めた頃。先進的な海外の高級ブランドは、憧れの的だった。

林は清家研究室に所属したが、「独立後は吉村設計事務所に通っていた時期がある。吉村順三から図面の描き方を学んだから、吉村事務所とうちの事務所の設計は、寸法の決め方の哲学が共通している」と白井さんは話す。

つまり、林もこれまでの記事でご紹介したレーモンド→吉村の系譜にある。キッチンを家の中心に置き、窓に面した明るく開放的な対面型にする思想は、林にもある。白井さんは、「林は1950年代に、キッチンは南向きか朝日が一番当たる場所がいい、と書いています。そういう思想が普及するのは、それから10年ぐらい後でした」と話す。水や脂を使い汚れやすくモノが多いキッチンを、何とかだんらんの場に近づけようと、「1200ミリ幅ぐらいのアイランド型のミニキッチンを置く設計を、1960年代頃にしきりにやっています。自邸でも、増築した2階にビルトイン冷蔵庫、流し、電気ヒーターを入れたミニキッチンがありました」と白井さん。先輩建築家の浜口ミホも、ヨーロッパのコンパクトキッチン「キチネット」の提案を行い、その後宮脇檀が施主宅にも導入しているが、こうしたキッチンが一般の人に身近になり始めたのは、令和になってからである。

1960年代、林は『室内』(工作社)や『婦人画報』(婦人画報社、現ハーネスト婦人画報社)など女性が読む雑誌で、キッチンについてくり返し書いていた。林も吉村と同様、キッチンの設計では、できるだけ対面にしようと、壁付が前提だった換気扇の設置に苦労していた。対面キッチンの場合、手元はダイニング側から隠せるように工夫している。

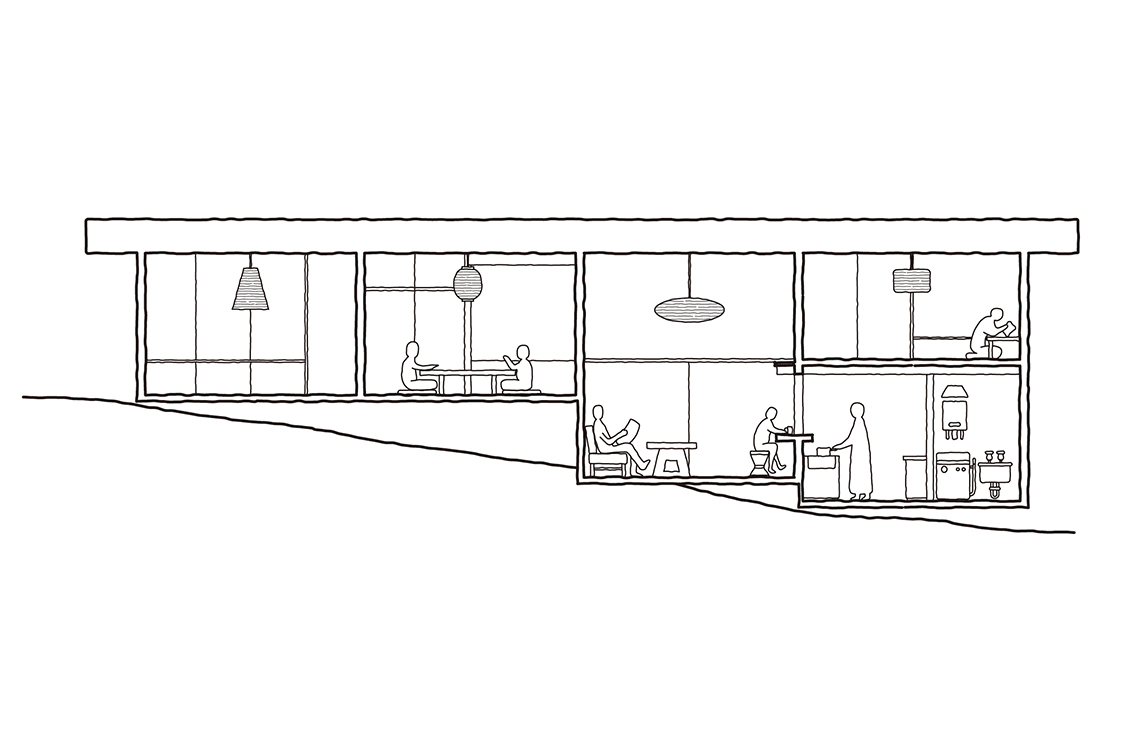

1956年に設計・竣工した「傾斜地に建つ家」では、「林の設計はいつも台所が中心」と白井さんが言う通り、家の中を見渡せるキッチンを設計。キッチンに立つ人とテーブルに座った人の目線が合うよう、キッチンの床面は下げた。鍋などを収納するキッチン下はオープン棚。扉に割く予算がなかったからでもあるが、すぐ取り出して使える便利さがあった。

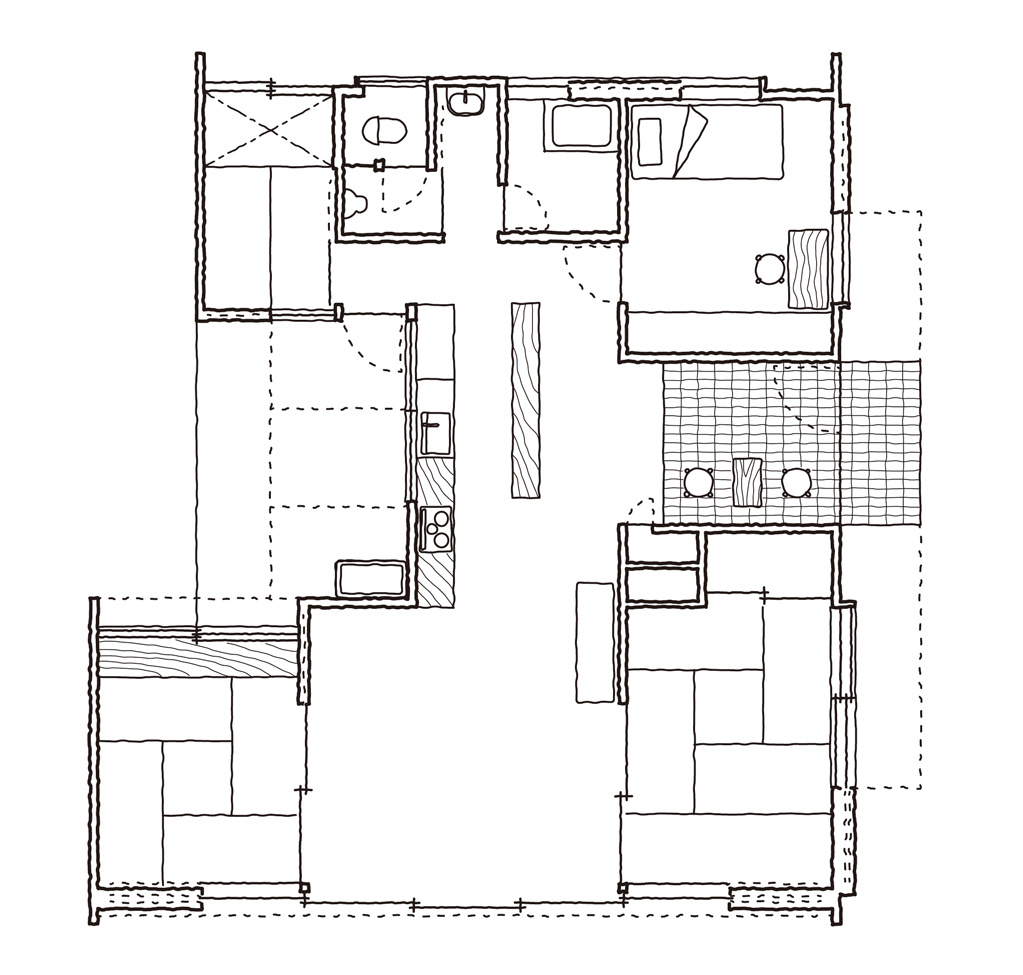

1951年に初めて設計した「Oさんのすまい」では、玄関から入るとすぐに背が高い収納があり、その左右どちらからも壁付のキッチンに入れる。シンクは隣のリビングダイニング側にあり、コンロは収納の裏側。ダイニングテーブルはキッチンにつなげて使う設計になっている。その後、1990年代の小窓付き対面キッチンや、2010年代のオープンな対面キッチンで流行したスタイルである。

林の設計による対面キッチンのポイントは、整理しやすい収納にある。収納は林が特に工夫したポイントである。昌二は「物入れの数なんかべらぼうに多いんですよ。一見、見えないようにつくるんだけれども、トータルしてみると大変な量なんです、いつでも。つまり「必要なところに必要な物入がなきゃいけない」ということで、生活から建築がつくられていく感があるんです」(『INAX REPORT』2001年6月号、INAX)と、座談会で語っている。

林はこのように、人の暮らしに合わせて設計をした。その一貫した思想を、白井さんは『住宅建築』2022年4月号(建築資料研究社)で、4つのキーワードで説明している。一つ目は、住む人の生活の姿がはっきりしない住宅を作らないこと。二つ目は、その地域の文化や風土、環境に合わない住宅は作らないこと。三つ目は、あいまいなすき間がある空間は作らないこと。四つ目は、複雑な設計にしないこと。その結果、明快でシンプルな力強い住宅が出来上がる。林は夫とともに海外旅行へもひんぱんに出かけ、風土と建築の関係を研究している。

しかし、住み手が決まる前に建てる建売住宅や、既成のパーツを組み合わせるメーカー住宅が増えた現在、その明快さがかえって住宅街で浮く皮肉な展開も生まれている。『建築家 林 雅子』に収録されたエッセイ「林雅子さんの住宅が語りかけるもの」(長谷川尭、初出:『新建築住宅特集』1986年11月号)が、「その地域とか周辺の環境の中でなぜか孤立しているように見える」「ひとつの建築が「空間の骨格」をはっきりさせていくと、骨格を持たない日本の都市空間と対立し、建築は孤立するわけです」と指摘している。

時代の先を行き、独自の理念を持った林雅子とは、どんな人だったのだろうか?

没後すぐに刊行された『INAX REPORT』の座談会で、昌二は「仕事をすることと、できれば旅行をすること、それから何かおいしいものを食べに行くとか、食物を自分でつくること、そういうことで手いっぱいで、それ以外のことは何もできずにきたという気がしますね」と話す。昌二は、白井さんに「僕がやるのはてんぷらを揚げることとご飯を炊くこと。あとは雅子がやる」と語っていたそうだ。仕事は対等でも、家事は林がほとんどやっていたのではないかと白井さんは推測する。

パイオニア世代の女性建築家として、苦労も多かったことを昌二は指摘する。『INAX REPORT』では「現場へ行くと、作業着に着替える場所がない。それから足場へ上っていくわけですが、現場の人たちはそういうことをするとは全く想像していませんから、いろんなことで抵抗が大きかったようですね。でも「断じてやる」ことによって、徐々に「そういうものか」というふうに変わってきたように思います」と話す。また、キッチンを大切にしていたが、『建築家 林 雅子』のインタビューで聞き手の植田実が、ジャーナリズムが「ダイドコロ・デザイナー」と林を位置づけようとしたのは違うのではないか、と尋ねている。昌二はそうした依頼が多かったことを明かし、本人の言葉として「家政科出身だから、私は住宅を大事にするという点は、よその建築家とはちがうけど、台所に押し込められるのは願い下げだ」と語っていたことを明かしている。

林はなぜ、女性建築家が希少な時代に建築家になったのだろうか。『建築家 林 雅子』で小谷部育子が書いた記事をベースに、生い立ちをひも解いてみよう。生まれは1928(昭和3)年、北海道旭川市。紙問屋の長女で、下に弟が2人いる。祖父は新潟県柏崎市から移住し、1922(大正11)年に開業している。父は慶應義塾大学を卒業し、子どもたちに熱心に読書をすすめ、ディスカッションを活発に行うリベラルな家庭を築いたが、1944年に亡くなり、母が家督を継ぐ。

雅子は大切に育てられたが、女性差別も感じていた。女学校は弟が通う中学校に比べて英語の時間が少ない、母親に家事手伝いを命じられるなどから、むしろ女性も職業を持ち自立すべき、と考えるようになっていく。

1946年、専門学校だった日本女子大学校家政学部生活科学科に進学したが、2年後に学校が新制大学となると、家政学部生活芸術学科に転科し、住居学を専攻した。自分でモノを作る道なら一生続けられる、と考えたからだ。

卒論の指導教員は学外から選べたので、東京工業大学に通って当時、新進気鋭の建築家として脚光を浴びていた清家清の研究室で学び、卒業後もしばらくアシスタントをした。担当した作品については基本的に自分で決めることができ、清家は積極的に関与することはなかった。そうして林は、友人から依頼されたデビュー作、「Oさんのすまい」を設計している。

『建築家 林 雅子』収録の「住居がデザインされてきた時代」(植田実)は、林が清家のデビュー作「森博士の家」(1951)について、「プランを見たら何とそれが畳の部屋が二間続きで、廊下があって、時代遅れもいいとこではないかと。(笑)」と言ったことを引用している。当時は、浜口ミホが玄関を廃し、座敷中心ではない民主的な家を建てよう、と主張した『日本住宅の封建性』(相模書房、1949年)が建築業界に大きな影響を与えていた。そして清家も、民主主義時代の旗手として注目される存在だった。

植田は、林が清家への対抗意識を「Oさんのすまい」の間取りに反映させ、台所を中心に置き、家の四隅に個室を配する設計を行ったと指摘している。

『建築家 林 雅子』の小谷部の記事に戻ると、林は卒論で、住居は人生に大きな影響を持つのに住居研究で軽視されている、と書いたことを前提に、林自身が身を置いた空間の影響も指摘している。旭川の家は職住一体で、居住空間は店の奥にあり、私的な客は縁側から出入りした。一番奥が土間の台所で、15~20人居た住み込みの従業員はここで食事し、家族は女中が運び居間で食べた。おそらく体が弱かった雅子は子どもの頃、土間で遊び、女中とも友達になっていた。「格式張らないきわめて近代的で合理的な考えと、民主的な家族関係が想像できる」と小谷部は記す。

大学入学と同時に、学生用の自治寮で生活を始めた林は、家事も行い、モノを少なくシンプルに暮らす作法を身に着けた。在学中の1950年、弟たちと暮らす家を世田谷区尾山台に購入し、母も家業を畳んで上京し同居する。1941年に建った中廊下式の平屋を選んだのは、旧式の住まいを体験したかったからのようだ。東急が開発した閑静な住宅街という環境や、清家研究室がある東工大まで東急線1本で行ける近さも魅力だった。結婚するまで、林はこの家で暮らす。

1953年、女性が差別される状況に対抗するため、当連載の第1回で紹介した浜口ミホなどに助言を仰ぎ、仲間と女性建築家集団「PoDoKo(ポドコ)」を設立。林の施主も個人的なつながりがある人たちが中心であり、女性建築家として不利な立場に置かれていた。

清家研究室から独立した1958年、林はPoDoKoで親交を深めた大学の同級生の山田初江、武蔵工業大学(現東京都市大学)建築科を出た中原暢子と、「林・山田・中原設計同人」を設立し、生涯ここに拠点を置いた。

戦前から仕事する浜口は、「私は林さんのような設計はできない」と夫に漏らしたことがある。『ダイニング・キッチンはこうして誕生した』(北川圭子、技報堂出版、2002年)によると、2人の作品を手掛けたことがある工務店の現場監督は、林は自分が作りたい住宅を建てるため施主を説得するが、浜口は建て主の希望を優先する、と違いを語っていた。浜口のつぶやきを耳にした林は、伝えた知人が驚くほど喜んだという。こうした女性同士の切磋琢磨も、日本の住宅建築を進化させてきたと言えるが、果たして現在の日本の住宅やキッチンに、どの程度暮らしやすさを重視した設計の精神は受け継がれているだろうか。

書籍刊行案内

本連載「令和の台所改善運動―キッチン立ち話」の元になった文章が、2024年6月下旬に書籍として発売されます。

100年前の「台所改善運動」、戦後のシステムキッチンを経て、日本の台所はどこへ向かうのか?

理想のキッチンを追い求めた、台所と住まいの100年の変遷とその物語を辿ります。

『日本の台所とキッチン 一〇〇年物語』(平凡社)

6月25日刊行予定

定価3,520円(10%税込)

詳細はこちら