第二十二帖 玉鬘

<あらすじ>

若い頃に出逢い、儚く世を去った夕顔のことを源氏はいつまでも覚えていて、夕顔の侍女であった「右近」を紫の上の侍女として雇っていました。右近はいまも夕顔と(当時の)頭中将との間に生まれた姫のことを心配していました。その姫はといえば、乳母の夫が大宰少弐となった縁で、筑紫国で育ちます。少弐が亡くなった後、肥前国に移ってから何かと手間取って月日の流れるうちに、姫は美しく成人しました。

当然のように田舎の男たちは盛んに求婚します。なかでも「大夫監(たゆうのげん)」と呼ばれる地方豪族の荒くれ武者は熱心で、亡き少弐の息子たちを手なずけて想いを遂げようとしました。しかし息子たちの中でも、豊後介だけは少弐の遺言を守って姫を京に戻そうと考えます。そこに突然、むさ苦しい大夫監がやって来ました。強引に結婚の日取りを決めようとするのを、豊後介はなんとか言い逃れます。

大夫の監が決めた日取りの前に、豊後介たちは姫を連れて密かに舟で肥前を脱出。豊後介たち従者は皆、残した家族を案じつつ、大夫監が追ってくるのを恐れて早舟を飛ばして何とか淀川の河口にたどり着くことができました。けれどこの先の行くあてもない一行。乳母は姫の行く末を祈願するために、霊験あらたかと言われる初瀬の観音(長谷寺)まで徒歩で参詣することにします。

初瀬参詣の登山口に当たる「椿市(つばいち)」の宿で、一行はなんと右近と邂逅。右近は夢かとばかりに感激し、観音様に姫の幸せを祈るのでした。姫の乳母と右近は今後のことを約束し合い、とりあえず別れます。

帰京した右近はさっそく源氏に姫との再会について報告。源氏は姫の実父で、今は内大臣となっているかつての頭中将ではなく、自分の養女として引き取ると言い出します。姫は見ず知らずの源氏のもとに行くのをためらいますが、結局は六条院に入り、心優しい花散里の近くで暮らすことになったのです。美しく賢い姫の様子に源氏は満足し、その不思議な縁を「玉鬘」という縁語にして歌を詠むのでした。

その年の暮れ。姫に贈る装束を調えた源氏は、余った衣を自分の女性たちに配ることにしました。衣類の調製は紫の上が得意とするところですから衣配りに立ち会います。源氏は紅梅紋浮織(うきおり)の流行色である葡萄染(えびぞめ)の小袿(こうちぎ)を紫の上に贈りました。桜の細長と、艶のある緋色の掻練(かいねり)の衣は明石の姫君に。浅縹(あさはなだ)の地味な色合いの海賦(かいふ)の織物に濃い掻練の衣は花散里に。明るく華やかな山吹の細長は玉鬘の姫に。末摘花には柳の織物に、由緒ある唐草模様の織物。梅の折枝に蝶鳥が飛び交う白い小袿に、艶やかな濃紫を重ねた衣は明石の御方に。その気品ある彩りから、源氏が明石の御方を大切に思っていることを紫の上は見抜き、心騒ぐのでした。空蝉の尼君には青鈍(あおにび)色の織物に、聴(ゆる)し色の薄い支子(くちなし)色の御衣を添えて贈ります。全員に元日に着るように文を添えました。それぞれが見立て通り似合っているかどうか見ようと考えたのです。

女性たちから個性を表すような返歌が返ってきます。その中で、六条院ではなく二条東院に住む末摘花からは、いつものようにいかにも古風な「唐衣」を詠んだ歌が来ました。これを見て源氏は「女性は広く浅くの教養が良く、狭く深くは好ましくない」と独自の説を唱えます。

<原文>

「その御乳母の男、少弐になりて、行きければ、下りにけり。かの若君の四つになる年ぞ、筑紫へは行きける。」「大夫監とて、肥後国に族広くて、かしこにつけてはおぼえあり、勢ひいかめしき兵ありけり。」

<現代語訳>

(乳母の夫が、大宰少弍になって赴任したので、乳母の一家も下ってしまった。あの若君<玉鬘>が四歳になる年に、筑紫へ行ったのであった。)

(大夫の監といって、肥後の国に一族が広くいて、その地方では名声があって、勢い盛んな武士がいた。)

九州北部(福岡県太宰府市)に置かれた大宰府は「遠の朝廷(とおのみかど)」と呼ばれるほど重要な行政機関で、九州の政治から軍事、そして外交を担っていました。夕顔の君の乳母の夫は大宰府の次官「少弐」となって現地に赴任します。

紫式部の夫である藤原宣孝も、筑前守・大宰少弐に就任していました。

海外交易を担当するので経済的利益が望める役職ですが、この少弐は謹直な役人であったようで蓄財ができません。また九州には「大夫監」(従五位下に叙せられた大宰府の三等官)のような勇猛な武人が多く、そうした人々とも折り合いが悪かったようです。真面目すぎたのでしょう。

藤原道長が「望月の歌」を詠んだ翌年の寛仁三年(一〇一九)、女真族を主体とした海賊が対馬・壱岐から九州北部を襲う「刀伊(とい)の入寇(にゅうこう)」が起きます。これを撃退したのは皇后定子の弟・藤原隆家でした。隆家は眼病治療のため自ら進んで「権帥」として大宰府に赴任していたのです。

雅やかな都人であった隆家ですが、敵襲来を聞くと在庁官人だけでなく大蔵種材ら現地の武人たちをよく統率しました。外国使節迎賓館である鴻臚館(こうろかん)近くの警固所(現在の福岡城本丸内)を指揮所として見事に女真族を撃退することに成功します。隆家は『大鏡』で「大和心かしこく御座する」(現場対応能力に優れている)と高く評価をされる人物だったのです。こうした剛胆な人でないと、気性の荒い大夫監のような人々を上手に扱えなかったのでしょう。

<文献>

『小右記』(藤原実資)

「対馬守遠晴参府申事由、壱岐守理忠被殺害、又筑前国乃古島<警固近々所云々>示、彼賊多来不可敵対、其迅如隼云々、帥率軍到警固可合戦云々。」「異国八日俄来着能古島。同九日乱登博多田、府兵惣然不能微発。」「限日本境可襲撃、不可入新羅境之由、都督所誡仰也者。」『大鏡』

「かの国に御座しまししほど、刀伊国の物、にはかにこの国を討ち取らむとや思ひけむ、越え来たりけるに、筑紫には、かねて用意もなく、大弐殿、弓矢の本末も知り給はねば、いかがと思しけれど、大和心かしこく御座する人にて、筑後・肥前・肥後、九国の人をおこし給ふをばさることにて」

『河海抄』(四辻善成)

「少弐任限事。仁徳天皇四年始置諸国史。仁明天皇承和元年七月勅諸国守介云以四年可為限。但陸奥出羽大宰府是云官国始自筑前等避在千里以五ケ年可為任限也。天平十五年十月辛卯始置鎮西府。宝字二年九月丁丑始以百廿日為交替程十月甲子国司以四年為任限国史。宝亀十一年八月庚申大宰任限増為五年」

「大宰府一員ニ帥<権>大弐少弐大監<二人>少監<二人>大典少典大少令史少弐叙爵之時少卿といふあり。件(監)叙爵のとき大夫監と号す大監者正六位下少監者従六位上相当也有<軍監軍者有東監者有西武官也>。」

<原文>

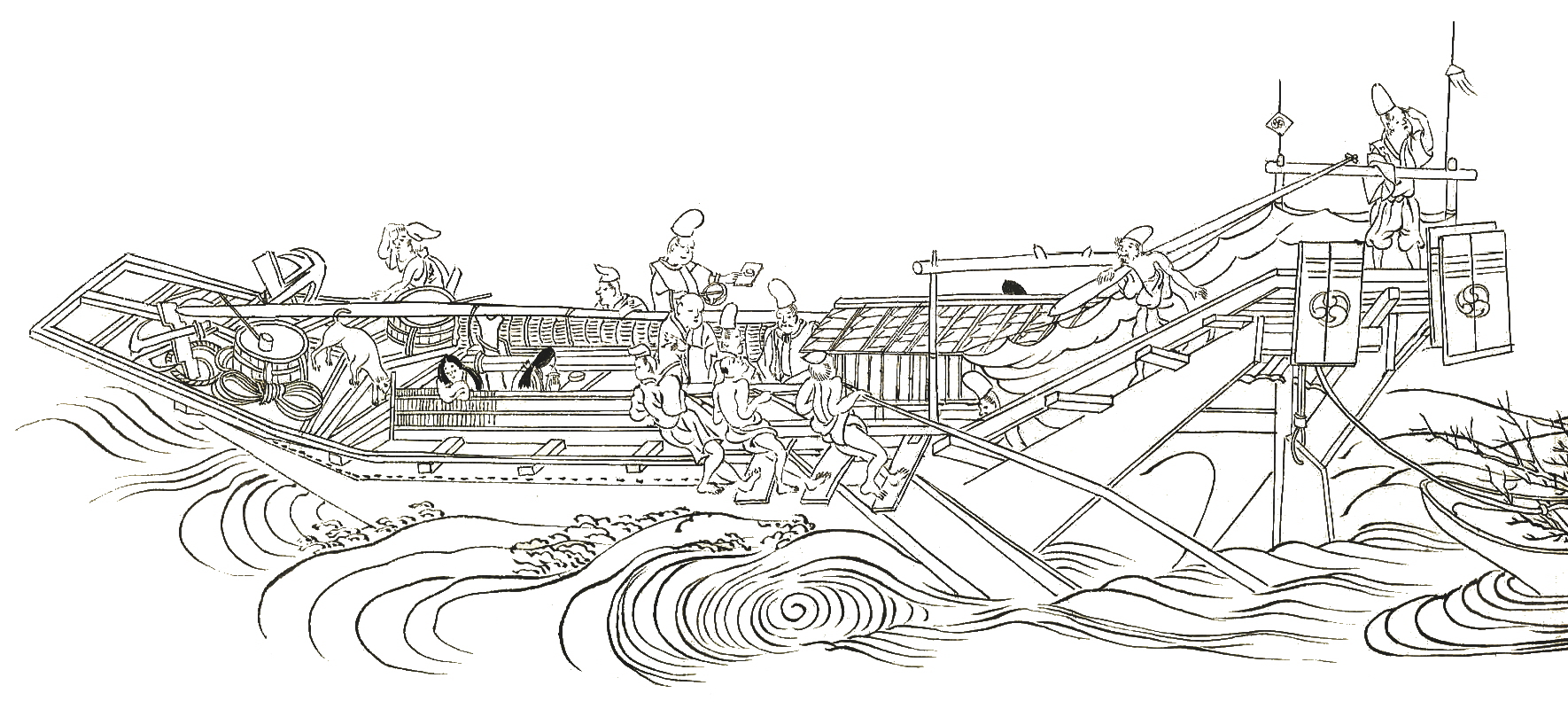

「『かく、逃げぬるよし、おのづから言ひ出で伝へば、負けじ魂にて、追ひ来なむ』と思ふに、心も惑ひて、早舟といひて、さまことになむ構へたりければ、思ふ方の風さへ進みて、危ふきまで走り上りぬ。響の灘もなだらかに過ぎぬ。」

<現代語訳>

(このように、逃げ出したことが、自然と人の口の端に上って知れたら、負けぬ気を起こして、後を追って来るだろう」と思うと、気もそぞろになって、早舟といって、特別の舟を用意して置いたので、その上あつらえ向きの風までが吹いたので、危ないくらい速くかけ上った。響灘も平穏無事に通過した。)

筑紫に下るときには「ことなるしつらひなき」(特別な用意のない)舟でしたが、大夫監の追っ手から逃れるために「早舟」で京に上ります。当時の舟は基本的には筵(むしろ)の帆を張った帆掛け舟とされますが、詳細はよくわかっていません。風力だけでは心許ないため、舷側の「枻(ふなばた)」に水夫を配置して櫓で漕ぐことで推進力を加えたことが、『北野天神縁起』など中世の絵巻物から推測されます。水夫を通常より多く乗せた「様異(さまこと)」(特別仕様)の舟を「早舟」と呼んだのでしょうか。時代は下りますが文禄の役を記した『脇坂家伝記』には「櫓数の多き早船」という言葉が載ります。追い風もあって怖いほど早く、京をめざして舟は瀬戸内海を進みます。

「響灘(ひびきなだ)」は現在では関門海峡西方の海域を指しますが、『忠見集』(壬生忠見)に「音に聞き目にはまだ見ぬ播磨なる 響の灘と聞くはまことか」とあるように、この時代の「響の灘」は播磨国の南側の海である現在の「播磨灘」を呼ぶ名であったようです。島影の多いこの辺りは海賊が多く出没する危険な海域でした。なぜ「響の灘」と呼ばれるかについては、兵庫県加古川市尾上町に所在する、尾上神社の盤渉調(ばんしょうちょう)の鐘の音が響く範囲の「灘」(潮流が速い海域)だからという説があります。

<文献>

『和名類聚抄』(源順)

「舸 四声字苑云舸<古我反漢語抄云波夜布禰>高尾舟。一云戦士可乗之軽舟也。」

「枻 野王案枻<音曳字亦作栧和名不奈太那>大船旁板也。」

『枕草子』

「たのもしげなきもの(中略)風はやきに帆かけたる舟。」

「ただ過ぎに過ぐるもの 帆かけたる舟。」

「思へば、船に乗りてありく人ばかり、あさましうゆゆしきものこそなけれ。(中略)わが乗りたるは、きよげに造り、妻戸あけ、格子あげなどして、さ水とひとしう下りげになどあらねば、ただ家の小さきにてあり。」

<原文>

「『うち次ぎては、仏の御なかには、初瀬なむ、日の本のうちには、あらたなる験現したまふと、唐土にだに聞こえあむなり。まして、わが国のうちにこそ、遠き国の境とても、年経たまへれば、若君をば、まして恵みたまひてむ』とて、出だし立てたてまつる。ことさらに徒歩よりと定めたり。(中略)椿市といふ所に、四日といふ巳の時ばかりに、生ける心地もせで、行き着きたまへり。」

<現代語訳>

(「次いでは、仏様の中では、初瀬に、日本でも霊験あらたかでいらっしゃると、唐土でも評判の高いといいます。まして、わが国の中で、遠い地方といっても、長年お住みになったのだから、姫君には、なおさら御利益があるでしょう」

と言って、出発させ申し上げる。わざと徒歩で参詣することにした。(中略)椿市という所に、四日目の巳の刻ごろに、生きた心地もしないで、お着きになった。)

姫の幸せを祈願して石清水八幡宮に参詣した姫の乳母は、続いて初瀬の観音(長谷寺)を参拝します。奈良時代に建立された長谷寺は観音信仰の霊場として崇敬を集めました。「唐土にだに聞こえあむ」とあるのは、唐の僖宗帝の后が容貌に恵まれずにいたところ、日本の長谷観音に祈請すればよいと言われ、そのとおりにすると容姿端正になったという伝説によるのでしょう。その他さまざまな願いを叶えてくれる寺院として、特に平安中期には貴族たちの参詣が絶えませんでした。万寿元年(一〇二四)には藤原道長が参詣したと『小右記』にあります。

平安京から長谷寺への道のりは遠く険しいもので、特に奈良坂(京都府木津川市)は山賊も出る難所であると『更級日記』に記されています。そこを越え、三輪の大神神社を過ぎた辺りの宿場町が椿市(奈良県桜井市)です。『枕草子』には「椿市は初瀬に詣でる人は必ず泊まる」とあります。ここから山道になりますので登山準備を整える場所だったようです。正暦元年(九九〇)に藤原実資が長谷寺を参詣したときには、「椿市で御明や灯心器を買った」と『小右記』にあります。

水運で利用された大和川と、いわゆる「山辺の道」が交差する椿市は、長谷寺が建立される以前から栄えた町で、『万葉集』に「海石榴市(つばいち)の八十の衢(やそのちまた)」(たくさんの道が交差する場所)という言葉が見られる「出会いの場」とされていました。乳母と右近が再会するのに相応しい場所だったのです。

<文献>

『河海抄』(四辻善成)

「僖宗皇帝后馬頭夫人文宗孫亥成太子娘。形のみにくき事を歎給けるに、仙人のをしへによりて東に向て日本国長谷寺観音に祈請し給けるに、夢中に一人の貴僧紫雲に乗て東方より来て手をのへて瓶水を面に灑と見て忽に容顔端正になりにけり。」

『小右記』(藤原実資)

「万寿元年十一月十六日庚子。(中略)今日禅閤被参長谷寺、今夜被宿宇治。」

『更級日記』

「母いみじかりし古代の人にて、『初瀬にはあなおそろし、奈良坂にて人にとられなば如何せむ。石山、関山越えていとおそろし。鞍馬は、さる山ゐて出でむいとおそろしや。』」

『栄花物語』(こまくらべの行幸)

「この程にとのゝ御前、長谷寺に参らせ給て、七日籠らせ給。国の守もわづらはさじとおぼしめして、京よりよろづ具せさせ給。七日ゞうちにやがて万燈会せさせ給べければ、油・燈心までもて上らせ給。」

『扶桑略記』

「推古天皇十六年秋八月、大隋使客入京。詔遣餝騎七十五疋、迎椿市之街。」

『蜻蛉日記』

「つばいちといふところまではたひらかになん、かゝるついでにこれよりもふかくと思へばかへらん日をえこそきこえさだめね」

『枕草子』

「市は たつの市・さとの市・つば市。大和にあまたある中に、初瀬に詣づる人のかならずそこにとまるは、観音の縁のあるにや、と心ことなり。」

『小右記』(藤原実資)

「正暦元年九月八日庚辰。寅剋許従此寺歩行参長谷寺。於途中朝食、午終到椿市。令交易御明・灯心器等。」

『河海抄』(四辻善成)

「椿市 大和国名所也。つはきのいちよもつはいちともいふ能因哥枕にみえたり」

-1-scaled.jpg)

現在の海柘榴市(椿市)

<原文>

「歩むともなく、とかくつくろひたれど、足のうら動かれず、わびしければ、せむかたなくて休みたまふ。この頼もし人なる介、弓矢持ちたる人二人、さては下なる者、童など三、四人、女ばらある限り三人、壺装束して、樋洗めく者、古き下衆女二人ばかりとぞある。」

<現代語訳>

(歩くともいえないありさまで、あれこれとどうにかやって来たが、もう一歩も歩くこともできず、辛いので、どうすることもできずお休みになる。この一行の頼りとする豊後介、弓矢を持たせている者が二人、その他には下衆と童たち三、四人、女性たちはすべてで三人、壷装束姿で、樋洗童女らしい者と老婆の下衆女房とが二人ほどいた。)

平安時代の女性の旅装として代表的なのが「壺装束」。『枕草子』には「物詣」(寺社参詣)の折の装束として登場します。これは歩行の便を図るために長い衣を「壺折」(つぼめ折り)し、腰帯で締め留めて着る方法です。そして大きな市女笠をかぶりますが、この笠を「つぼね笠」と呼ぶのだという説もあります。

市女笠はその名称の通り市女(市場で働く女性)がかぶるものでしたが、雨をよく除け顔も隠せることから、平安中期には女性の外出に多く用いられました。男性も雨天の際にかぶったと『西宮記』などに記されています。

<文献>

『紫明抄』(素寂)

「市女笠にきぬをきて中ゆひたるを、つほさうそくといひつけたる也。」

『河海抄』(四辻善成)

「いちめ笠になかゆひたる物也と云々枕草子にあり。拾遺集詞云、物へまかりけるにつほさうそくしたりける女ともののへに侍けるをみてといへり。」

『枕草子』

「説経の講師は顔よき。(中略)たまさかには、壺装束などして、なまめき化粧じてこそはあめりしか。それも物まうでなどをぞせし。」

『とはずがたり』

「故ある女房の壺装束にて行き帰るが苦しげなるを見るにも、わればかり物思ふ人にはあらじとぞおぼえし。」

『増鏡』

「よろしき女房も壺装束などして、かちの物共もうちまじれり。若きも、老いたるも、尼法師、怪しき山賎まで立ち込みたる様、竹の林に異ならず。」

『西宮記』(源高明)

「行幸時、王卿以下、雨具用市女笠。」

<原文>

「年の暮に、御しつらひのこと、人びとの装束など、やむごとなき御列に思しおきてたる、(中略)織物どもの、我も我もと、手を尽くして織りつつ持て参れる細長、小袿の、色々さまざまなるを御覧ずるに、『いと多かりけるものどもかな。方々に、うらやみなくこそものすべかりけれ』と、上に聞こえたまへば、御匣殿に仕うまつれるも、こなたにせさせたまへるも、皆取り出させたまへり。(中略)ここかしこの擣殿(うちどの)より参らせたる擣物ども御覧じ比べて、濃き赤きなど、さまざまを選らせたまひつつ、御衣櫃(みぞひつ)、衣筥(きぬばこ)どもに入れさせたまうて」

<現代語訳>

(年の暮に、お飾りのことや、女房たちの装束などを、高貴な夫人方と同じようにお考えおいたが、<中略>いろいろな織物を、我も我もと、技を競って織っては持って上がった細長や、小袿の、色とりどりでさまざまなのを御覧になると、

「たいそうたくさんの織物ですね。それぞれの方々に、羨みがないように分けてやるとよいですね」

と、紫の上にお申し上げなさると、御匣殿でお仕立て申したのも、こちらでお仕立てさせなさったのも、みな取り出させなさっていた。<中略>あちらこちらの擣殿から進上したいくつもの擣物をご比較なさって、濃い紫や赤色などを、さまざまお選びになっては、いくつもの御衣櫃や、衣箱に入れさせなさって)

玉鬘のために用意した衣類が多すぎるとして、源氏は女性たちに配ることを思いつきます。ここで「擣殿(うちどの)」というのは、衣を砧(きぬた)で打って艶を出す作業をする場所です。「擣」は打つ・叩くという意味です。

カイコが吐き出したままの絹糸は「生絹(すずし)」で、繊維にセリシンというタンパク質があるためシャリシャリとした触感があり、あまり艶がありません。アルカリの作用でセリシンを落とす作業を「練」と呼び、その処理をした糸を「練絹(ねりぎぬ)」と呼びます。これはなめらかな触感があり光沢があります。さらに砧(木槌)で叩くことによりさらに光沢が生まれるのです。のちに乾性油と糊を使った「板引」という手法で光沢を出すようになりました。

こうして光沢を出した絹地が「打ち物」「擣物」です。『紫式部日記』には赤や濃(濃い蘇芳色)系統の打ち物が多く見られ、『小右記』には五節舞姫の装束としてアカネ染めの袿が「擣綾(うちあや)」とされた記録があります。

<文献>

『河海抄』(四辻善成)

「装束うつ所也。うちとのはりとのなとゝてあり。男女装束うちのり本躰也。いたひきひきのりなとは略儀也。」

『小右記』(藤原実資)

「寛仁三年二月十六日甲辰。(中略)余加冠被物<蒲萄染織物唐衣・蘇芳織物褂・擣赤色褂・裳三重・袴一具>・馬一疋送宰相許。」

「寛仁四年十一月十八日乙丑。(中略)舞姫装束<赤色唐衣・蘇芳織物褂・茜染擣綾褂・□袴三重・綾地摺裳織物腰>送新妻妾許。」

『紫式部日記』

「廿六日、御薫物合せ果てて、人びとにも配らせたまふ。まろがしゐたる人びと、あまた集ひゐたり。上より下るる道に、弁の宰相の君の戸口をさし覗きたれば、昼寝したまへるほどなりけり。萩、紫苑、色々の衣に、濃きが打ち目、心ことなるを上に着て、顏は引き入れて、硯の筥に枕して臥したまへる額つき、いとらうたげになまめかし。」

「打物どもは、濃き薄き紅葉をこきまぜたるやうにて、中なる衣ども、例のくちなしの濃き薄き、紫苑色、うら青き菊を、もしは三重など、心々なり。」

<原文>

「紅梅のいと紋浮きたる葡萄染(えびぞめ)の御小袿、今様色のいとすぐれたるとは、かの御料。桜の細長に、つややかなる掻練(かいねり)取り添へては、姫君の御料なり。」

<現代語訳>

(紅梅のたいそうくっきりと紋が浮き出た葡萄染の御小袿と、流行色のとても素晴らしいのは、こちら<紫の上>のお召し物。桜の細長に、艶のある掻練を取り添えたのは、姫君<明石の姫>の御料である。)

二十七歳になる紫の上に贈る装束。葡萄染の小袿と紅梅色の表着(うわぎ)、「今様色」のかさねとも読めますが、いずれも赤紫系統の色であることから「紅梅文様の葡萄染色の今風の色」の袿とも考えられます。『河海抄(かかいしょう)』には「紅梅は衣、今様色は薄衣のこと」とありますが、紫式部特有の省略表現で書かれているため、装束の実相はよくわかりません。

「葡萄染」は「蒲萄染」とも書かれ、『源氏物語』には男女にかかわらず衣の色として何度も登場する色彩で、『延喜式』(縫殿)では、綾一疋を紫草三斤で染める淡い紫色のこととされます。

「今様色」は『宇津保物語』『源氏物語』などの文学作品に見られる表現。字義通りなら「流行色」の意味ですが、『紫明抄』『河海抄』では紅色、『胡曹抄(うぞうしょう)』では濃紅梅とあります。現在では主流の説ですが、『源氏物語』でも「柏木」の帖には「黄がちなる今様色」という記述があってどのような色かは不明です。

七歳の明石の姫君には「桜の細長」と艶やかな「掻練」の衣。この「掻練」は練絹全般のことともされますが、『落窪物語』にも「掻練のいと艶やかなる」という表現があることから、「打って光沢のある紅」とするのが定説です。しかし『宇津保物語』(蔵開下)には「綾掻練のいと黒らかなる」、『栄花物語』(巻十九「御裳(おも)ぎ」)には「あやしの女に黒掻練著せて」とあります。また『河海抄』では「掻練は紅の薄い色」とされます。室町時代には『胡曹抄』に「掻練は表裏とも紅打」とあり、平安中期の実相は明確ではありません。

<文献>

『河海抄』(四辻善成)

「紫上事也。紅梅はきぬ今様色はうすきぬの事也。いつれも皆如此心うへし。」

『小右記』(藤原実資)

「長和三年十一月十九日辛丑。(中略)童女二人装束<葡萄染汗衫、茜染綿打袙一襲、菊重綾袙一襲<号表衣>、表袴三重、茜染袴>。」

「万寿二年十一月十二日庚寅。(中略)臨夜四条大納言<公任>、送童女装束一襲<葡萄染汗衫・表袴・綾薄色三倍重袙・打茜袙>。」

『延喜式』(縫殿)

「蒲萄。綾一疋、紫草三斤・酢一合・灰四升・薪四十斤。帛一疋、紫草一斤・酢一合・灰二升・薪廿斤。」

『宇津保物語』(蔵開下)

「内より綾掻練のいと黒らかなる一重、薄色の織物の細長一重、三重襲の袴一重えもいはず」

『紫式部日記』

「弁の内侍は璽の御筥。紅に葡萄染めの織物の袿、裳、唐衣は、先の同じこと。(中略)御簾の中を見わたせば、色聴されたる人びとは、例の青色、赤色の唐衣に地摺の裳、表着は、おしわたして蘇芳の織物なり。ただ馬の中将ぞ葡萄染めを着てはべりし。」

『栄花物語』(暮まつほし)

「女房の装束は、色々に紅の打ちたる、葡萄染の表著。又の日は、紅梅どもに桜萌黄の唐衣。昼渡らせ給日は、人づゝ色々皆打ちたり。いとうつくしうめでたき御あはひなり。」

『栄花物語』(ゆふしで)

「女の装束に葡萄染の織ものゝ袿添へて賜はりて参りぬ。」

『栄花物語』(わかばえ)

「掻練襲、柳・桜・葡萄染、若うおはする殿ばらは紅梅などにても著給へり。色々に見え耀き照り渡りたる程、いみじうおかし。」

『名目抄』

「蒲萄染(エビゾメ)<経赤緯紫歟>。」

「火色(ヒイロ)<下重色也>。皆練(カイネリ)<同色也。往昔彼両色織者有迷事歟>。」

『胡曹抄』(一条兼良)

「衣色事(中略)蒲萄染<面蘇芳裏花田>。(中略)今様色<濃紅梅>。」

「夏冬下襲色事(中略)掻練(カイネリ)<表裏紅打、或裏張。又云火色。自冬至春>。」

『紫明抄』(素寂)

「(末摘花)聴色、今様色、共紅色也<見延喜式>。」

『落窪物語』

「白き袿のいと清げなる、掻練のいとつややかなる一襲、山吹なる、また衣のあるは、女の裳着たるやうに、腰よりしもに引きかけたり。」

『栄花物語』(御裳ぎ)

「あやしの女に黒掻練著せて、はうにといふ物むらはけ厳粧じて」

『河海抄』(四辻善成)

「(柏木)今様色紅也。聴色ともいまやう色ともいふ也<見延喜式>。紅にならへてはゆるし色と云。紅に擬する時はいまやう色と云也<水原抄>。」

「掻練は紅のうすき色也。」

桜重ね

板引をした赤精好

<原文>

「浅縹(あさはなだ)の海賦(かいふ)の織物、織りざまなまめきたれど、匂ひやかならぬに、いと濃き掻練具して、夏の御方に。」

<現代語訳>

(浅縹の海賦の織物で、織り方は優美であるが、鮮やかな色合いでないものに、たいそう濃い紅の掻練を付けて、夏の御方に。)

六条院で家政機関を取り仕切り、いまや源氏の恋人というよりも相談相手のようになっている「夏の御方」こと花散里には、浅縹色の海賦文様の袿に濃い掻練の衣を。「縹」とは藍染めのブルーのことで、浅縹はその薄い色になりますが、これは女性の装束にはあまり多く用いられない色彩でした。それは縹が平安中期には六位以下の当色(とうじき)とされて、下級の者が用いる色という認識があったからでしょう。

「匂ひやかならぬ」とは「鮮やかな色合いでない」という意味で、ここでも地味な色合いということになります。次の「初音」の帖でも、「縹は、げに、にほひ多からぬあはひにて」(縹色のお召物は、なるほど、はなやかでない色合い)と表現されています。

『とはずがたり』にも「華やかならねど縹にや」とありますし、『たまきはる』では縹の濃い色である紺について「このごろ多く見ゆる紺などは、夏も冬も見苦し物」としていますから、これは貴族社会の共通認識であったのでしょう。もはや色恋抜き、「家刀自(いえとじ)」(家政の長)としての花散里へ贈るにふさわしい衣といえるでしょう。

「海賦」は海辺の風景のことで、波に海松(みる)、貝などを描くものです。『紫式部日記』に「裳は海賦を織りて、大海の摺目にかたどれり」とあるように、「裳」によく用いられるデザインモチーフでした。

<文献>

『とはずがたり』

「春待つべき装束、華やかならねど、縹にや、あまた重なりたるに、白き三つ小袖取り添へなどせられたるも、よろづ聞く人やあらんとわびしきに、今日は日暮し九献にて暮れぬ。」

『たまきはる』

「冬は二重織物の三つ御衣などに御小袴、夏も、折につけたる生絹の御衣どもの、世になくうつくしきにてぞありし。このごろ多く見ゆる紺などは、夏も冬も見苦し物とて、隠させ給き。」

『河海抄』(四辻善成)

「海浦文 大浪のかたをゝれる也」

『狭衣物語』

「松の深緑をいくつともなくうち重ねたる、多さはこちたし。同じ色の象嵌の表着、藤の浮線綾の唐衣に『松にとのみも』と縫ひ物にしたり。裳は青き海賦の浮線綾に沈の岩立てて、黄金の砂に白銀の波寄せて、ひたれる松の深緑の心ばへをぞ縫ひ物にしたりける。」

『紫式部日記』

「宮は、殿抱きたてまつりたまひて、御佩刀、小少将の君、虎の頭、宮の内侍とりて御先に参る。唐衣は松の実の紋、裳は海賦を織りて、大海の摺目にかたどれり。」

『花鳥余情』

「海賦は、大浪にみるや貝などの文おりたるなり。」

『春日権現験記』より海賦の裳(国立国会図書館デジタルコレクション)

<原文>

「曇りなく赤きに、山吹の花の細長は、かの西の対にたてまつれたまふを、上は見ぬやうにて思しあはす。『内の大臣の、はなやかに、あなきよげとは見えながら、なまめかしう見えたる方のまじらぬに似たるなめり』と、げに推し量らるるを、色には出だしたまはねど、殿見やりたまへるに、ただならず。」

<現代語訳>

(曇りなく明るくて、山吹の花の細長は、あの西の対の方に差し上げなさるのを、紫の上は見ぬふりをして想像なさる。「内大臣が、はなやかで、ああ美しいと見える一方で、優美に見えるところがないのに似たのだろう」と、お言葉どおりだと推量されるのを、顔色にはお出しにならないが、殿がご覧やりなさると、ただならぬ関心を寄せているようである。)

玉鬘には鮮やかな赤の袿に花山吹の「細長」。「赤」という言葉はレッド全般を指す言葉ですが、有職の世界では紅花で染めるレッドは「紅(くれない)」と呼び、アカネで染めるレッドを「赤」と呼ぶことが多く、どちらかといえば後者が尊重される傾向がありました。黄色のヤマブキの花は貴族社会で尊重され、特に黄色の濃い八重咲きのヤマブキが「花山吹」として華やかな場面で着られる装束に色彩に多用されました。六条院の新しい花形の姫君に相応しいといえるでしょう。

七歳の明石の姫君にも贈られた「細長」は、『河海抄』(末摘花)で「幼少の貴女の着する物也」と記されていることから少女の衣服ともされますが、玉鬘はこのとき二十一歳。「若菜下」の帖では三十九歳の紫の上が「薄蘇芳の細長」を着ていますから、少女専用ということでもないようです。

「禄」(ほうび)としての記録も多い細長ですが、文献の表記上「袿」や「小袿」よりも上位に当たる衣類のようで、その形状は『枕草子』に「細長はさもいひつべし」とあるように、細長い衣類であったことは間違いありません。形状には古来諸説ありますが、現在では袿形式で「袵(おくみ)」がなく、裾の長いものという説が主流です。

<文献>

『落窪物語』

「濃き綾の袿、をみなへし色の細長着たまへり。色よりはじめて、めでたければ、かの縫ひ物の禄に得たまひし衣のをりを思ひ出づる人あるべし。」

『源氏物語』(若菜下)

「紫の上は、葡萄染にやあらむ、色濃き小袿、薄蘇芳の細長に、御髪のたまれるほど」

『枕草子』

「衣などにすずろなる名どもをつけけむ、いとあやし。衣のなかに、細長はさもいひつべし。なぞ、汗衫は尻長といへかし。」

『九暦』

「天暦三年正月十一日(中略)給禄如例、被物桜色唐綾張合細長。」

『村上天皇御記』

「二十日己亥。今朝陰雨。此日広平親王加元服。(中略)次給王卿以下男女房禄有差<親王白細長一重・白褂二領、納言白細長一重・白褂一領、参議紅染細長一重・同褂一領>。」

『吏部王記』

「承平七年二月十六日。与中務卿君詣東八条院。因行明親王今日加元服。(中略)左大臣加冠云々。其左大臣女装加紅細長」

<原文>

「かの末摘花の御料に、柳の織物の、よしある唐草を乱れ織れるも、いとなまめきたれば、人知れずほほ笑まれたまふ。」

<現代語訳>

(あの末摘花の御料に、柳の織物で、由緒ある唐草模様を乱れ織りにしたのも、とても優美なので、人知れず苦笑されなさる。)

『源氏物語』では末摘花を常にからかいの対象として扱っています。ここでも源氏は地味で堅物な末摘花に相応しくない「いとなまめき」(とても優美な)装束をわざと贈って笑っています。しかし源氏は皇族出身の末摘花を重んじて最後まで見捨てずに面倒を見ます。そのことが当時としては男性の美徳とされていました。奈良時代から尊重された「唐草」文様は、古風で唐風趣味で育った末摘花に相応しいと言えるでしょう。

「織物」という言葉は現在では織られた生地全般を指す言葉ですが、たとえば『小右記』で「二藍織物唐衣」などと、わざわざ「織物」と表記されているのには特別な意味がありました。「末摘花」の帖でも見たように、糸の段階から染めて経緯(経糸・緯糸)の色を変えた「先染め」の生地を「織物」と呼んでいたのです。経緯の配色により「織色目」が生まれ、それにより光の具合で色が変わるように見える「玉虫色」現象が起こります。織物は贅沢な品とされ「禁色(きんじき)」扱いとされました。末摘花に贈られた「柳の織物」は、経白緯青(緑)の織色目の生地で仕立てた袿であろうと思われます。

<文献>

『西宮記』(源高明)

「十一月丑日、於常寧殿試五節事。(中略)舞姫着赤色織物唐衣地摺裳等、行事蔵人後朝着青色紅下襲紫織物指貫、次日着青色宿袍紅出褂青織物指貫<堅文>。」

『御堂関白記』(藤原道長)

「寛弘五年十一月一日戊午。御五十日。(中略)上人御遊数曲、後賜禄、大臣女装束、加織物褂、大納言織物褂・袴、中納言綾褂・袴、宰相綾褂、殿上人疋見。」

『小右記』(藤原実資)

「長和元年四月廿七日甲子。(中略)差随身近衛守近送尹納言許、被物<単重>、女装束一襲<二藍織物唐衣、同色織物褂、色頗自唐衣薄、紅染擣綾褂一重、同色重袴一具>。」

『紫式部日記』

「宮は、殿抱きたてまつりたまひて(中略)織物は限りありて、人の心にしくべいやうなければ、腰ばかりを例に違へるなめり。」「弁の内侍は璽の御筥。紅に葡萄染めの織物の袿、裳、唐衣は、先の同じこと。」

『源氏物語』(末摘花)

「葡萄染の織物の御衣、また山吹か何ぞ、いろいろ見えて、命婦ぞたてまつりたる。」

『栄花物語』(ゆふしで)

「女の装束に葡萄染の織ものゝ袿添へて賜はりて参りぬ。」

『満佐須計装束抄』

「上臈女房の色を聴というは。青色赤色の織物の唐衣。地摺の裳を着るなり。色を聴りぬも□□□□さもある女房。織物の唐衣を聴りて着る。常の事なり。常には綾文の葡萄染の唐衣。綾文ならねども練緯。常の事なり。色を聴りぬ女房も。表着は織物なり。」

<原文>

「梅の折枝、 蝶、鳥、飛びちがひ、唐めいたる白き小袿に、濃きがつややかなる重ねて、明石の御方に。思ひやり気高きを、上はめざましと見たまふ。」

<現代語訳>

(梅の折枝に、蝶や、鳥が、飛び交い、唐風の白い小袿に、濃い紫の艶のあるのを重ねて、明石の御方に。衣装から想像して気品があるのを、紫の上は憎らしいとお思いになる。)

明石の御方には梅の折枝に蝶や鳥の飛び交う文様の唐風の白い小袿、艶やかな「濃」(濃蘇芳か濃紫)のかさね。蝶と鳥は空を飛ぶことのできる特別な生き物として尊重され、舞楽の「胡蝶」と「迦陵頻(かりょうびん)」のように、両者一対で扱われることが多くありました。

几帳や壁代の縫い目を隠す「布筋(のすじ)」などに胡粉(ごふん)で描かれるのも蝶鳥ですし、檜扇の裏面に描かれることの多い文様も蝶鳥でした。

白の小袿と「濃」の色彩の組み合わせは非常に上品で雅やか。平安時代に特に愛された色合いです。この配色を見た紫の上が「源氏の君は明石の御方を特別に尊重している」と見抜いて嫉妬するのも無理もないことでした。

<文献>

『河海抄』(四辻善成)

「しろき梅のおり物はきぬ、うきものゝこきは紅のうす衣也」

『紫式部日記』

「宮は、殿抱きたてまつりたまひて(中略)少将の君は、秋の草むら、蝶、鳥などを、白銀して作り輝かしたり。」

『栄花物語』(根あはせ)

「明けゆけば事果てゝ、大臣・大納言・つぎつぎの人々、物被きてまかで給。織物ゝ裳・唐衣・細長・たゞの御衣どもなど被き給。」

『春日権現験記』より几帳の布筋(国立国会図書館デジタルコレクション)

<原文>

「空蝉の尼君に、青鈍の織物、いと心ばせあるを見つけたまひて、御料にある梔子の御衣、聴し色なる添へたまひて、同じ日着たまふべき御消息聞こえめぐらしたまふ。げに、似ついたる見むの御心なりけり。」

<現代語訳>

(空蝉の尼君に、青鈍色の織物、たいそう気の利いたのを見つけなさって、御料にある梔子色の御衣で、聴し色なのをお添えになって、同じ元日にお召しになるようにとお手紙をもれなくお回しになる。なるほど、似合っているのを見ようというお心なのであった。)

一度でも恋を語り合った女性を見捨てないことが、女性関係が奔放であったにもかかわらず源氏の評価が下がらない理由でした。「関屋」の帖で出家した空蝉も六条院に迎えられています。

その空蝉の尼君に贈った装束は「青鈍の織物の袿」と「聴し色の梔子(くちなし)色の御衣」の二領の衣。「聴し色なる」を薄紅色の衣類とする解釈もあります。しかし「須磨」の帖に登場した「ゆるし色の黄がちなる」という表現にも共通しますが、「聴し色なる」は「梔子の御衣」に掛かるもので、禁色とされた「支子色(梔子色)」の淡い色版と解釈すべきでしょう。淡い支子色ならば青鈍と並んで尼に相応しい「朽葉色」です。「賢木」の帖には諒闇の状況を「青鈍の几帳に薄鈍の衣、梔子の袖口」とあります。

ここに薄紅の衣を入れれば、空蝉に対する淡い色心が源氏に残っているように読めてしまいます。けれども青鈍と朽葉色であれば、源氏がもはや色気を持つことなく、空蝉を尼として尊重する気持ちになっているということがわかる表現となります。

青鈍は鈍色の縹を濃くした色であると『胡曹抄』に記されます。そして青鈍と朽葉色は正式な服喪期間でない「心喪」の色であると、一条天皇崩御後の人々の装束を記した『小右記』の記載にあります。これはまさに尼君向きの色彩です。

<文献>

『河海抄』(四辻善成)

「黄なるゆるしいろの事陬磨巻に勘了

西宮記云黄衣無品親王孫王綾源氏及良家子孫弱冠者着之公卿子孫候殿上無即時用黄衣」 『源氏物語』(賢木)

「さま変はれる御住まひに、御簾の端、御几帳も青鈍にて、隙々よりほの見えたる薄鈍、梔子の袖口など、なかなかなまめかしう、奥ゆかしう思ひやられたまふ。」

『西宮記』

「心喪装束。綾冠・綾袍青朽葉・青鈍袴等也<或用无文冠>除重服之後一月着軽服。」

『胡曹抄』(一条兼良)

「鈍色(ニビイロ)<御説ウツシ花ニテ染也。(東山左府)又云、花田染也。又或云、青花ニスミヲ入也。又青ニヒ色アリ。アヲニヒハ『ハナイロノコキ』(花田ノコキ)色也>。」

『小右記』(藤原実資)

「寛弘八年七月十七日戊子。(中略)不可着鈍色、只可着心喪服<朽葉色下襲・青鈍色袴云々>者」

朽葉色

※本文の『源氏物語』引用文と現代語訳は渋谷栄一校訂<源氏物語の世界>より

(GENJI-MONOGATARI (sainet.or.jp))

次回配信日は、8月1日です。

八條忠基

綺陽装束研究所主宰。古典文献の読解研究に努めるとともに、敷居が高いと思われがちな「有職故実」の知識を広め、ひろく現代人の生活に活用するための研究・普及活動を続けている。全国の大学・図書館・神社等での講演多数。主な著書に『素晴らしい装束の世界』『有職装束大全』『有職文様図鑑』『宮廷のデザイン』『有職植物図鑑』、監修に『和装の描き方』など。日本風俗史学会会員。