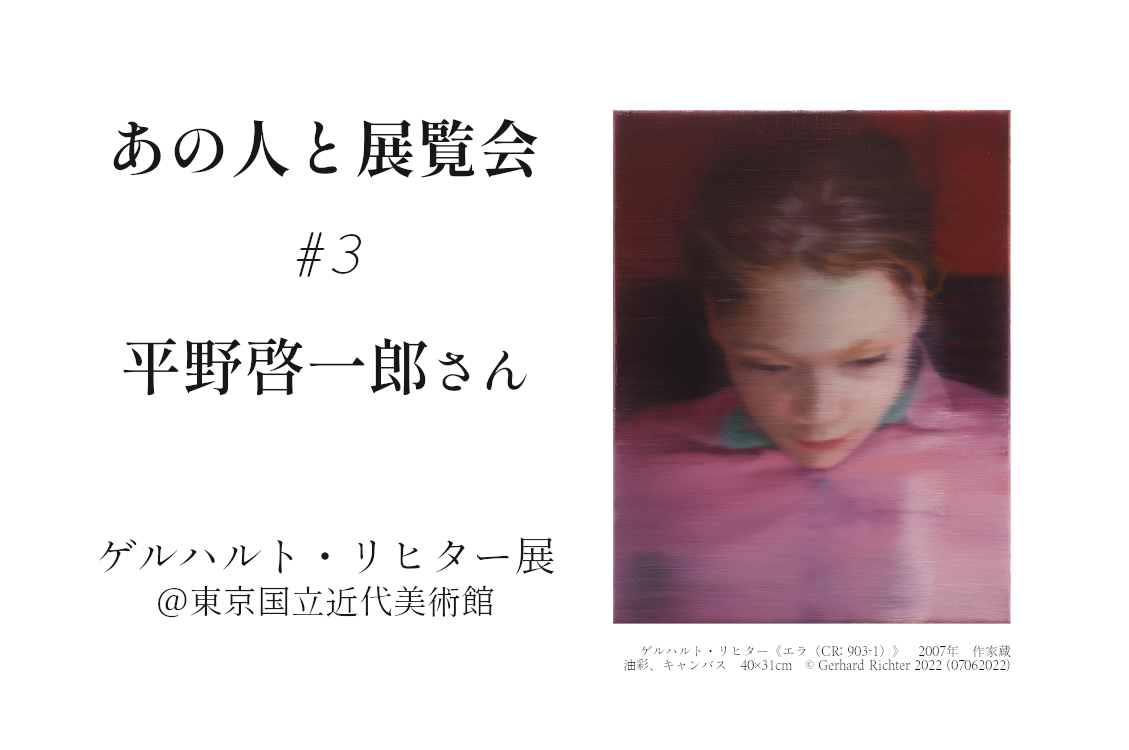

注目の展覧会を、あの人ならどう鑑賞する?

そんな視点でお送りするエッセイ企画「あの人と展覧会」。

第3回は芥川賞作家の平野啓一郎さんに「ゲルハルト・リヒター展」をレビューしていただきました。

>>「あの人と展覧会」記事一覧

平野啓一郎

1975年愛知県蒲郡市生。北九州市出身。京都大学法学部卒。

1999年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。40万部のベストセラーとなる。

以後、一作毎に変化する多彩なスタイルで、数々の作品を発表し、各国で翻訳紹介されている。2004年には、文化庁の「文化交流使」として1年間、パリに滞在した。

美術、音楽にも造詣が深く、日本経済新聞の「アートレビュー」欄を担当(2009年~2016年)するなど、幅広いジャンルで批評を執筆。2014年には、国立西洋美術館のゲスト・キュレーターとして「非日常からの呼び声 平野啓一郎が選ぶ西洋美術の名品」展を開催した。同年、フランス芸術文化勲章シュヴァリエを受章。

また、各ジャンルのアーティストとのコラボレーションも積極的に行っている。

著書に、小説『葬送』、『滴り落ちる時計たちの波紋』、『決壊』、『ドーン』、『空白を満たしなさい』、『透明な迷宮』、『マチネの終わりに』、『ある男』等、エッセイに『本の読み方 スロー・リーディングの実践』、『小説の読み方』、『私とは何か 「個人」から「分人」へ』、『「生命力」の行方~変わりゆく世界と分人主義』、『考える葦』、『「カッコいい」とは何か』等がある。

2019年に映画化された『マチネの終わりに』は、現在、累計60万部超のロングセラーとなっている。『空白を満たしなさい』の連続ドラマ化に続き、『ある男』を原作とする映画が2022年秋に公開予定。

最新作は、「自由死」が合法化された近未来の日本を舞台に、最新技術を使い、生前そっくりの母を再生させた息子が、「自由死」を望んだ母の、〈本心〉を探ろうとする長編小説『本心』。

豊饒なるゲルハルト・リヒター展

ゲルハルト・リヒターは、長らく、自らの名を冠した個人美術館の建設という、彼ほどの画家であるならば、当然に出てくるアイディアを拒絶しており、その言わば対案として、財団を設立し、作品の権利保持と公共美術機関への寄託や出品を適正な経費で行う、という方針に至ったらしい。そのために、作品をアトリエに留めおくようになったのは、2000年代以降のことで、今回の財団所蔵品の個展は、文字通り、“とっておき”というべき内容となっている。

撮影:山本倫子

リヒターは、ポピュラリティと美術作品としての水準の高さとを誰も文句の言えないレヴェルで実現している稀有な存在で、実際、その多くの作品は、文句なく「カッコいい」が、いずれも同時に、近代以降の美術史に深く根差しており、その前に立つと、絵画とは何かという根源的な問いを否応なく突きつけられる。

リヒターが、何故か“難解”と感じられ ないのは、一つにその方法が単純に見えるからだろう。〈フォト・ペインティング〉は、写真を描き写すという、呆気に取られるような手法であるし、〈アブストラクト・ペインティング〉も、〈カラーチャート〉も、〈アラジン〉も、〈オイル・オン・フォト〉も、やろうと思えば、誰でも出来そうな気さえする。

しかし、そうして出来上がったもののクオリティは、まず圧倒的であり、言い知れず魅力的であり、何よりも 絵になっている――それも、 立派な絵になっているのである。これは、まったく素朴な言い回しのようだが、結局のところ、近代以降の新しい絵画の試みは、果たしてそれで絵になるのかどうか、という問いに尽きており、リヒターの作品がそのハイエンドである一方、ダメな作品というのは、要するに絵になっていないのである。

.jpg)

油彩、キャンバス 55×50cm

© Gerhard Richter 2022 (07062022)

もう一つ、リヒターの魅力は、先ほども触れた通り、どの作品にも美術史へ開口部が備わっていることで、殊に19世紀半ばのロマン主義以降の歴史は、ほとんど反復的に更新されている観さえある。

例えば、〈カラーチャート〉シリーズの『4900の色彩』は、全体としての鮮やかな一体感と同時に、それぞれの色の分布に着目すると、俄かに音楽的なテンポが感じられる作品で、直接的には、モンドリアンの〈コンポジション〉が想起されるが、しかし寧ろ、ヴェネツィア派以降、ドラクロワを経て印象派に至る色彩論が脈々と受け継がれ、モンドリアンを経て到頭ここに至ったと感じられる。これは、リヒターの発想が、その通りの理路を辿ったという意味ではなく、隣り合う二色の関係という醇化された主題の焦点化が、自ずと手繰り寄せる一つの歴史である。

.jpg)

ラッカー、アルディボンド、196枚のパネル 680×680cm パネル各48.5×48.5cm

© Gerhard Richter 2022 (07062022)

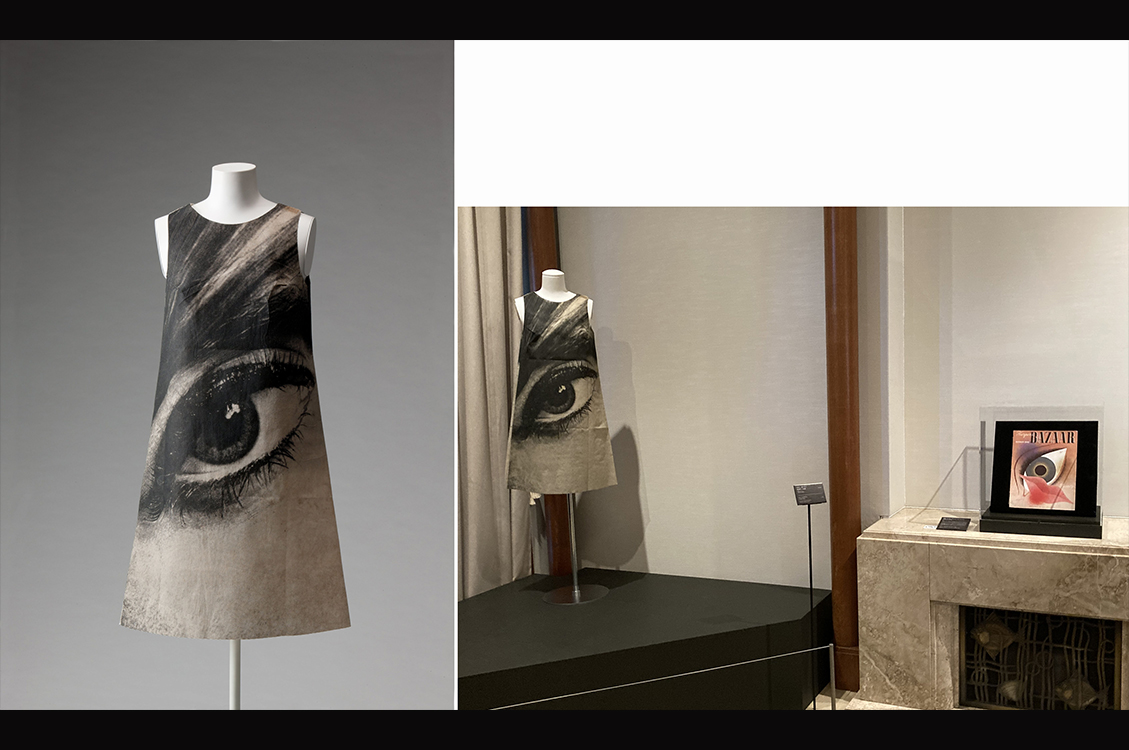

〈フォト・ペインティング〉も、まさにその同時代の写真の登場と絵画への影響という画期的な出来事を、写真の模写という原初的な行為の徹底によって更新する試みであるが、その後、写真は、プロパガンダにも報道にも広告にも用いられ、最も私的なスナップでさえ、時に第二次大戦のような巨大な政治的イヴェントの日常への浸潤を記録することとなった。リヒターの仕事は、写真が経験した20世紀を拡大鏡のように提示するものであるのだが、それにしても、その創作意図の 明視とは対照的な画面のソフト・フォーカスは、見る者に、被写体と写真というメディア、その写真が置かれた社会的文脈、またその写真という対象と油彩というメディア、……という複雑な関係を思考させる“あわい”を提供しつつ、視覚的には、表現に難い、冷たい甘美さとでも言うべき雰囲気を実現している。

それは、更に他方で、彼の保養地を描いたという『ヴァルトハウス』の、神秘なきカスパー・ダヴィッド・フリードリヒと言うべき画面にも現れている。

《ヴァルトハウス》2004年 作家蔵

油彩、キャンバス

© Gerhard Richter 2022 (07062022)

リヒター作品のこうした、近代から今日までという射程の距離と広がりの中で、本展覧会のハイライトは、やはり、『ビルケナウ』の連作であろう。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-1)》

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-2)》

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-3)》

ゲルハルト・リヒター《ビルケナウ(CR: 937-4)》

2014年 ゲルハルト・リヒター財団蔵 油彩、キャンバス 各260×200cm

© Gerhard Richter 2022 (07062022)

ここには、『アブストラクト・ペインティング』(1992年)に見られるような、鮮烈で「カッコいい」リヒターは鳴りを潜め、儀式性とは正反対の私的な呻きのような厳粛さがある。

人が焼かれるという極限的な蛮行を下絵に塗り固めたその巨大な画面では、グレーという彼にとっての一つの基調を成す色が、コンクリートの壁のように具象的に見え、また、その赤と緑は、血と木々という自然界の死と生の補色を想起させ、引き裂かれた肉体の痕跡のようにも、既に時を経て苔が生してしまったようにも見える。擦れたような白は、ストリートのペンキの汚れやポスターを剥がしたあとを連想させ、強制収容所という歴史の最も残酷な生々しさが露呈するのと同時に、今日の私たちの直接の体験は、分厚く堰き止められているようにも感じられる。このマティエールが示す多層性こそは、スキージを使用した〈アブストラクト・ペインティング〉の技法が、政治と直結し、人間の深層へと到達する真骨頂であろう。

間違いなく視覚的に豊饒な展覧会でありながら、それを語ろうとする言葉は、それをも上回るほどに尽きることがない。

近年、日本で開催された展覧会としては、やはり特筆すべきものの一つであろう。

展覧会概要

ゲルハルト・リヒター展

東京国立近代美術館

会 期:2022年6月7日(火)~10月2日(日)

開館時間:10:00-17:00(金曜・土曜は10:00-20:00)

*入館は閉館30分前まで

休 館 日:月曜日(ただし9月19日は開館)、9月20日(火)

入 館 料:一般 2,200円、大学生 1,200円、高校生 700円

※中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。

それぞれ入館の際、学生証等の年齢のわかるもの、障害者手帳等をご提示ください。

WEBサイト https://richter.exhibit.jp/