太古から宇宙へ。時空を超えるまなざしを体感

現代美術作家の杉本博司(1948–)。「ジオラマ」シリーズで写真家としてニューヨークでデビュー。以降、写真表現を基本に、自身が収集した古美術や、芸能などを併せ、空間デザインや建築まで創作を広げ、世界的なアーティストとして活躍している。

近年のその創作のコンセプトは、「本歌取り」。

本歌取りとは、和歌の作成技法のひとつで、過去の有名な歌を「本歌」として、その一部を意識的に自作に取り入れ、そこに時代精神やオリジナリティを加えて新たな歌にする手法だ。

作者はその本歌への理解と決まりごとのなかで、本歌に並ぶ、あるいはそれを超える表現を生み出すことを求められる。もちろん、それを解釈する聞き手(見る者)にも本歌の理解が楽しみの前提となる。

杉本は、この本歌取りを日本文化の本質的な営みととらえ、自身の作品に援用してきた。そこには常に、個を超えて存在する過去と現在、そして未来という、時間と空間へのまなざしが通底している。

このコンセプトによる作品を集結させた「本歌取り」展が、2022年に姫路市立美術館で開催され、話題となった。

その新たな展開といえる展覧会が、渋谷区立松濤美術館で開催されている。

その名も「本歌取り 東下り」。

まさに西から東への旅を綴った『伊勢物語』を“本歌取り”したタイトルだ。

そもそもは姫路展の巡回を予定していたが、その間に作家のなかで本歌取りの解釈が広がり、多くの新作が生み出されたことから、「東下り」として内容も新たに展開されている。

姫路展で、日本絵画史における本歌取りの歴史を自身の作品に転用した作品や茶道具を中心に発表された「本歌取り」は、松濤において、人類の意識における本歌とは何か、という考察をもとに、人類の文化の発生起源にまで想いを馳せるテーマへとスケールを大きくしている。

また、松濤美術館を設計した白井晟一(せいいち)は、杉本が敬愛する建築家。

「哲学の建築家」とも言われた白井は、中公新書の装丁デザインを手がけ、執筆も多く、晩年には書家としても活動している。

杉本は、白井の書も所蔵し、白井の晩年の設計である邸宅「桂花の舎」は、杉本が設計した小田原文化財団 江之浦測候所のある甘橘山に移築されるという。

その白井が創り出した松濤美術館の空間に展示される作品は、「人類の曙」「書における本歌取り」「芸能における本歌取り」「写真における本歌取り」「富士山における本歌取り」「記憶喪失的本歌の無意識的集合における本歌取り」「海景から宇宙へ」のテーマを持ちつつも、特に章立てはない。

場に合った配置が杉本により試みられており、通常はふさがれている窓も開放されて、移りゆく自然光のなかで作品に向かい合い、作品と空間のコラボレーションとして体感できるようになっている。

杉本は、建築家・白井晟一が設計した松濤美術館で、展示にもこだわったという。各作品はもとより、時とともに移り変わる自然光が入るようになった空間との響き合いを感じたい。

第1会場に入って目に飛び込んでくるのは、本展のために制作され、初公開となる《富士山図屏風》だ。

古来、日本人にとって、もっとも象徴的な風景として描かれてきた富士。それは、東下りにおける代表的な風景でもある。

そのなかでもよく知られる画のひとつが葛飾北斎の《冨嶽三十六景 凱風快晴》だろう。通称「赤富士」として親しまれるこの作品を本歌として杉本が制作したのは、写真による屏風。

デジタル処理でふもとに見える現代のあかりを消し、すそ野の広大さを再現している。秋の暮れゆく空に浮かび上がるやや険しくなった山頂を持つ富士のシルエットは、見慣れた姿でありながら、どこか幽妙な世界をも思わせて、本展を象徴する。

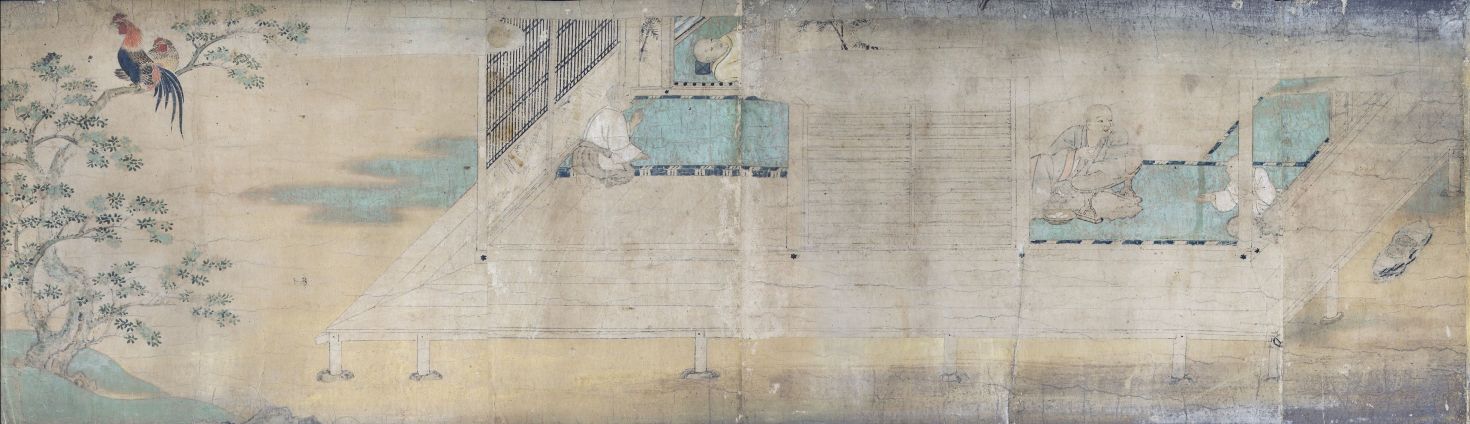

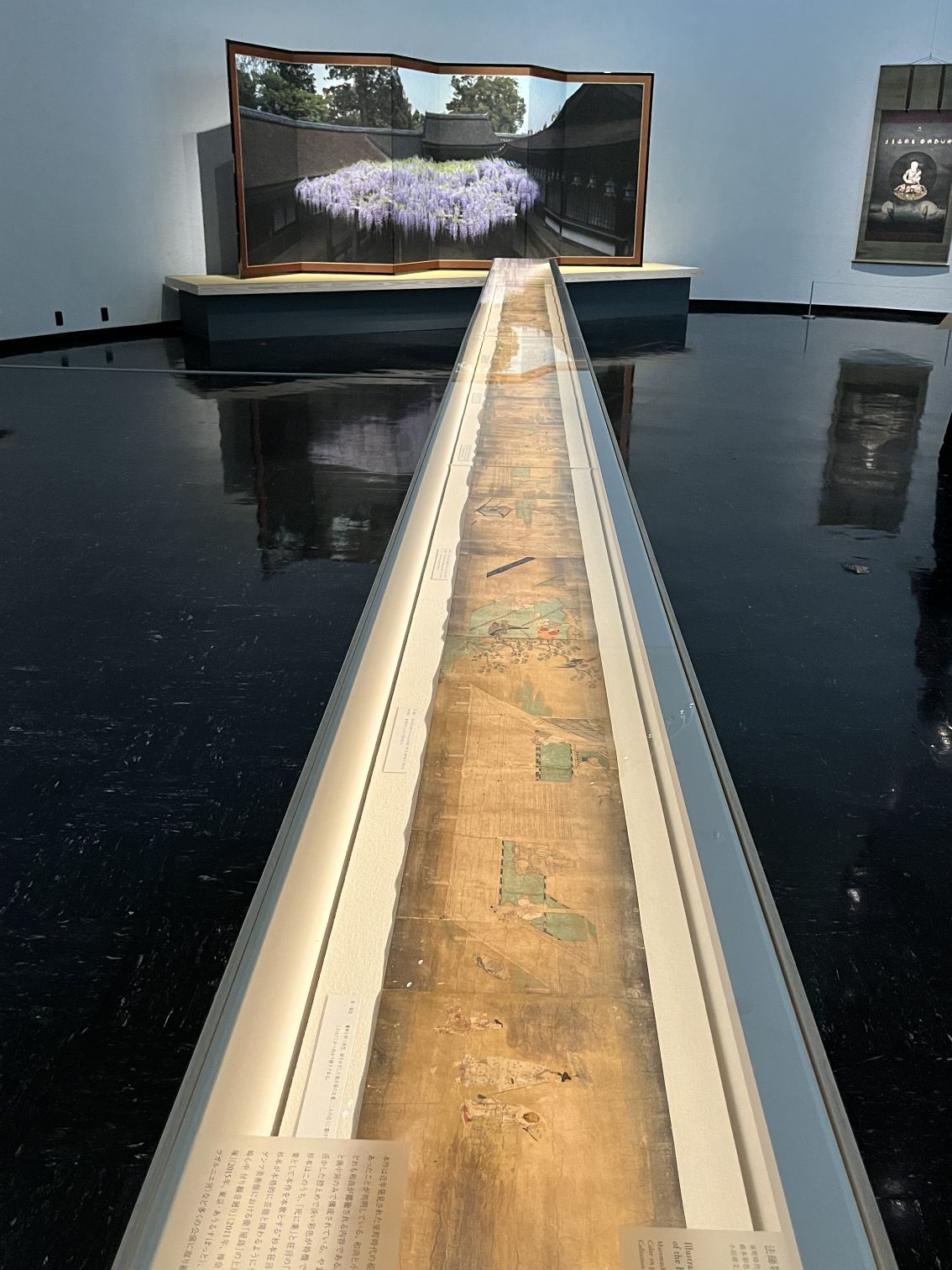

その手前には、長大な展示ケースに《法師物語絵巻》が公開される。

近年発見されたこの室町時代の絵巻には、淡くやわらかな色彩で、和尚と小法師とのやりとりが和尚の揶揄を含んだ9つの物語として描かれる。通常の詞書の部分がなく、画と画中詞のみで構成されていて漫画のように読める。

これまで公開されることの少なかった8mを超える全画面が、本展では期間中巻替えなしで楽しめる大盤振る舞い。

こちらは、第二場面「卵は白茄子」のシーン。いずれも楽しい話なので、ぜひあらすじを追って!

《法師物語絵巻》は展示空間を活かした堂々の全巻展示。奥に見えるのは《春日大社藤棚図屏風》。

杉本はこのエピソードのひとつ「死に薬」に狂言の演目「附子(ぶす)」との共通点を見いだし、これを本歌に本展の関連企画として「杉本狂言 本歌取り」を上演することになったという(チケットは完売とのこと)。

ネガポジ法写真の発明者であるウィリアム・ヘンリ・フォックス・タルボットの初期のネガ写真を「ご先祖様の遺品を回収する作業」と思ったという杉本は、これを1年かけて収集している。

「フォトジェニック・ドローイング」は、このネガ作品を本歌取りして、ポジに反転した作品。ネガではなかなか見えにくい像が180年の時を超えてポジイメージに定着した。

定着方法が完成していない時代のもので現在も劣化を続けるネガを、限りないオマージュを込めてポジとして目に見える形にしたこれらの一連の作品には、「写真家」としての杉本を改めて確認できるだろう。

015:タルボット家の住み込み家庭教師、アメリナ・ペティ女史と考えられる人物 1840–41年頃》 2008年 調色銀塩写真 ベルナール・ビュフェ美術館蔵 ©Hiroshi Sugimoto

「フォトジェニック・ドローイング」の展示。後期には作品が入れ替わる。

このほか、杉本のルーツと継続する時への意識を感じさせるオブジェ《時間の間(はざま)》や、姫路展の際に制作された屏風なども見られる。

何を「本歌」としているのかを考えつつ、杉本の思考に寄り添いたい。

1974年、ニューヨークで制作したシャガール風の絵を描いた時計の文字盤は、38年後の2012年のハリケーン・サンディの被害に遭ったアトリエの地下室で発掘される。被害と経年の痕跡をとどめたこの文字盤は、さらに10年後、南北朝時代のものと思われる春日厨子にはめ込まれ、新たな時を刻み始めた。その時は逆行するが、側面に貼られた鏡を通して順行時計となり、未来へと進む。過去と現在が合わせ鏡のなかで円環する。

織田信長により築城されながら、わずか6年で焼失した幻の城は、彼の独特の感性により威容を誇っていたとされる。信長は、その姿を永徳に描かせ、ローマ教皇グレゴリウス13世に献上したという記録が残る。現在所在不明のこの屏風を杉本はずっと探し続けているそうだ。2022年の姫路市立美術館における「本歌取り」展に際して制作された本作は、《安土城図屏風》を想うよすがとして姫路城の姿を屏風仕立てにした。

後期には《甘橘山春日社遠望図屏風》が見られる。

第2会場の入り口では、これまでに杉本が手がけてきた能や文楽といった伝統芸能を本歌取りした演目の記録映像が紹介されている。

「Noh climax」にいたっては、面(おもて)はもちろん、演者の装束まで杉本が所蔵する古美術とのこと。「実際に使用していたものは現代でも使用すべし」という杉本の剛毅とも思えるスタンスには、“持っている”ことを含めてクラクラしてくる。

杉本が演出を手がけた能や文楽の映像が流される。実演を見られなかった人には嬉しい記録だ。

そこにある像を写し取る写真はとても繊細な作品だ。紫外線によって印画紙の像は褪せ、気温差や湿度にさらされれば腐食し、傷んでいく。

杉本はこうした作品の劣化にも美を見いだし、1990年代から屋外に展示した作品の劣化の過程そのものを観察する試みを行ってきた。

試み自体は、意図に反し、大きな変化が見られなかったそうだが(杉本の現像処理の精度が高かったということ)、展示のためのフレームへの天候や落石などのアクシデントで水害に遭った作品はそのままに残された。

「Time Exposed」シリーズは、さらにそれらの写真をスタジオに掛けて32年間“陰干し”した作品。

痛々しくも、どこか記憶に訴えてくる、抽象的にも感じられる作品は、可能な限り作品の現状維持に苦心する美術館や美術愛好家の想いを軽やかに飛び越えて、「滅びの美」を提示する。

1989年−現在 銀塩写真 作家蔵 ©Hiroshi Sugimoto 写真の画像の劣化を観察する意図で、長年展示したままにしたシリーズの1点。

「Time Exposed」シリーズの展示。

損傷した銀塩写真は、抽象画のようにも。時を刻んだその姿は、確かにひとつの「美」となる。

文字の起源とは何なのか。その文字によって生み出される「ことば」やそれがまとう「意味」についても杉本はずっと思考してきた。

それは、近年書を始めたことにもつながっている。コロナ禍でニューヨークのスタジオに戻れなかった期間、彼は経験を深めていたようだ。そしてスタジオに戻った時に、経年のため使用できなくなっていた印画紙を活用して「書」の作品を生み出した。

「Brush Impression」シリーズは、写真暗室で現像液または定着液に筆を浸して印画紙の上に文字を描いたもの。

黒く染み出た文字、白く浮かび上がる文字は、筆の勢いもそのままに、見る者の意識を改めて文字が持つ意味へと向かわせ、同時に杉本の思考へと寄り添うきっかけとなる。

紙のダメージを活かし、新たな発想と転換で生まれた新作は、写真と書の融合という、杉本のもうひとつの境地を拓いたといえよう。

かな文字を重複させずにみごとな七五調の歌にした「いろは歌」は、平安時代末期に名も伝わらぬ誰かによって作られたという。子どもの頃に習ったはずの記憶を探しながら、杉本は印画紙に現像液でこの文字を記した。

後期には、「あいうえお」を歌にすることに挑戦している。どんな歌意が表れているか、ぜひ会場で!

こちらは印画紙に定着液で書いた書。まるで火そのものが文字になったかのような勢いが印象的だ。遠くから見ると、銀色に発光しているようにも見える。近くで、離れて、その印象の変化を楽しみたい。

印画紙に定着液を使って書いた書は、火や水、月といった自然の要素の文字。筆の勢いをそのまま残した痕は、不思議と炎の勢い、水の流れ、月の光を感じさせる。

奥の扇形展示室には、「桂花の舎」の小田原「甘橘山」への移築案模型を中心に、杉本が所蔵する白井の書や杉本のこれまでの作品が並ぶ。

この建物の創成者・白井と、造形者・杉本の「個」が共鳴する空間とでもいえようか。

白井が画家の家として設計した「桂花の舎」は、解体の危機を逃れ、江之浦の地への移築が決定した。その移築案模型を囲むようにして杉本の作品が並ぶ。

杉本は白井晟一による書も入手し、自身で軸装している。「しゃたん」と読み、意味は「吐くほどの嘆き」。モノトーンにまとめられた一幅は、白井の精神を表しているようにしっくりする。

印象的な作品が、《カリフォルニア・コンドル》。

サンフランシスコの自然史博物館、カリフォルニア科学アカデミーにあった、絶滅したカリフォルニア・コンドルのジオラマをモティーフに、中国宋時代の画家・牧谿(もっけい)の水墨画を本歌として制作されたもの。背景の光の濃淡を調整し、コンドルは叭々鳥(ははちょう)図になぞらえた。

杉本の最初期の作品「ジオラマ」に連なりながら、本歌取りを強く打ち出した代表的な作品は、姫路展から“東下り”の道連れとして選ばれた。

全てがつくりものの世界を生きている図に転ずる。どこかシュールな威圧感を持つ作品は、生と死、見るということを改めて考えさせる。

そして、杉本の代表作のひとつである「海景」シリーズ。

古代の人間が見ていた「海」を現代にも見ることができるのか、この問いを契機として1980年から始まった連作は、水平線で画面が二分された何もない広大な海がとらえられているだけなのに、場所や時間により、それぞれに表情やニュアンスが異なり、見る者を魅了する。

本展では、近年の杉本にとって縁の深い江之浦の海を写した作品が初出品される。

杉本が設計した広大なランドスケープ「江之浦測候所」の展望台から撮影した「海景」。人類とアートの起源に立ち返る場として創設されたここで、原始の海をとらえたかった彼は、1年に1度だけ、それが叶う「特異日」を発見したという。それは正月の元日。世界中が休止し、漁船の影もない海に、古代の海を見た一作だ。

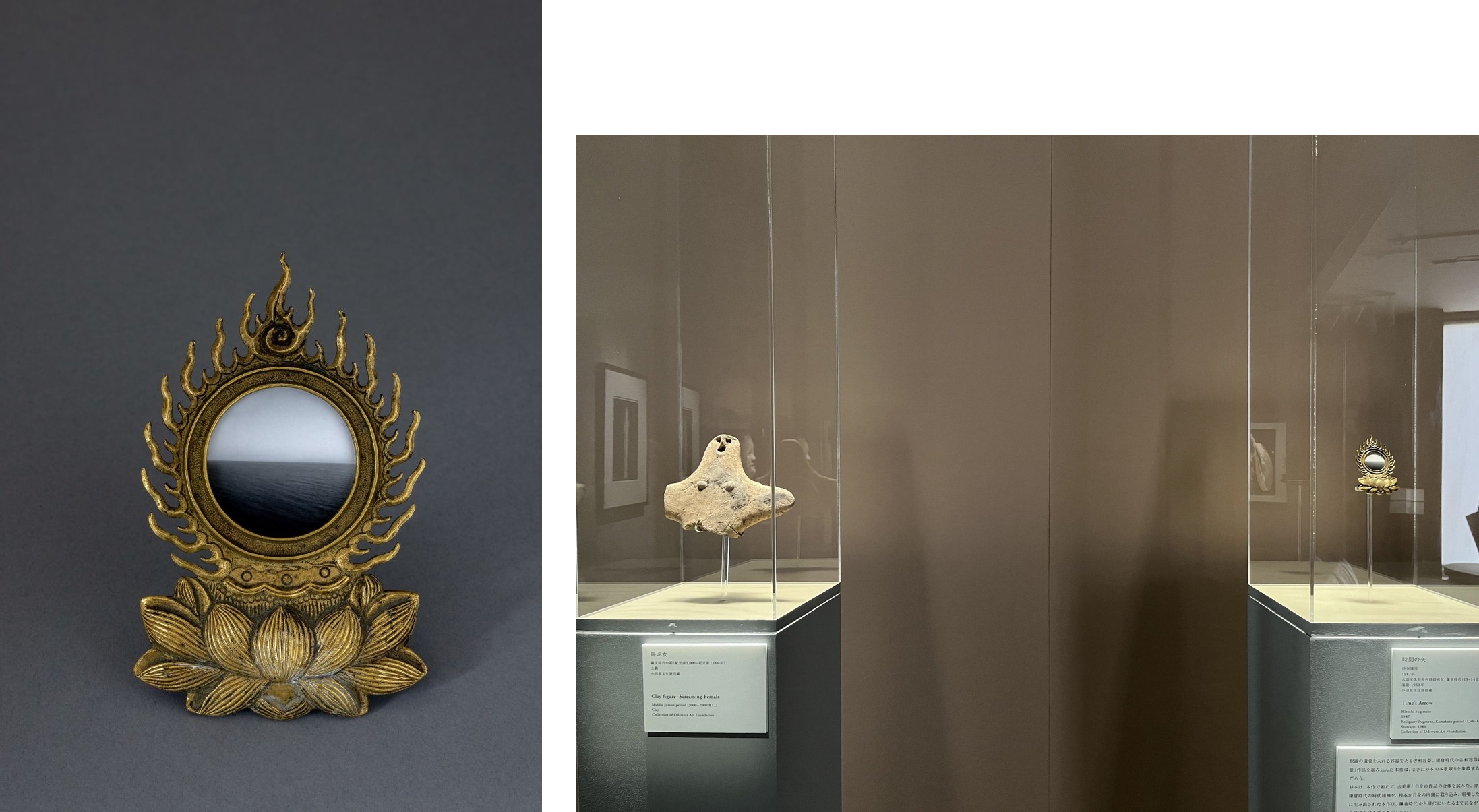

このほか、杉本がはじめて古美術と自身の作品を融合させた作品である《時間の矢》や、禅の公案「十牛図」を本歌取りした《十一牛図》、自作「海景」を本歌取りして、宇宙空間へと展開した《宇宙 001》、ウフィツィ美術館からの依頼で作成した自画像の再制作作品など、これまでの、そしてこれからの杉本の創作に、一貫する本歌取りの手法と「時」をとらえ表す思索を追うことができるだろう。

右:展示風景から

杉本がはじめて自身の作品と古美術を合体させた「現代古美術」作品。20代で現代美術をめざし、30代に古美術に出会ったという彼の創作の両輪が示される。手のなかに収まりそうな小さな作品には、「本歌取り」という杉本の創作スタンスの始原が象徴される。

左:音楽家ジョン・ケージがキッチン・ペーパーに描いた水彩画を、ケージの死後、彼が生前強い関心を持っていた「十牛図」に再編集して5セットにしたうちの3作目の作品を杉本は入手した。展示では、ケージの言葉、翻訳者の言葉、杉本の解釈が併記される。この作品にインスパイアされた杉本は、江戸時代の禅画に大田南畝が賛「素麺のゆでかげん」を記した図を使って《十一牛図》を作成した。

右:手前にあるのは、数学の定理を3次元モデルに表した《数理模型025 クエン曲面:負の定曲率曲面》。ドイツで教育目的のためにつくられた模型はパリの研究所でも購入され、マン・レイが撮影していたという。杉本は現在の日本でもっとも精度の高い工作機械で再制作する。

《歪曲的宙感》は、ウフィツィ美術館から歴史上のアーティストたちの自画像コレクションに加える作品を依頼された杉本が制作した自画像の再制作。杉本らしいちょっとひねたユーモアがおもしろい。

《眼科医の証人》は、マルセル・デュシャンの代表作のひとつ《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》(通称「大ガラス」)の一部分に触発されて制作された本歌取り。

右:杉本博司《死者の書 断片》紀元前1400年頃 麻に彩色、杉本表具と、《青銅製猫の棺》紀元前664–342年 青銅、錫、灰 ともに小田原文化財団蔵(展示から)

この古代エジプトの『死者の書』の断片は、被葬者の顔を覆っていたもので、書かれているのは埋葬の日に詠みあげられた呪文だそうだ。そこに仏教におけるマントラ(真言)に通じるものを見いだした杉本は、この断片を軸装し、さらにエジプトの猫の棺と組み合わせる。

世界的ロックバンドU2のボーカル、ボノから依頼を受けて制作したアルバムのジャケットデザインは、その楽曲を自由に使える権利との取引(杉本曰く「石器時代取引」)で成立したそうだ。会場では、杉本の姪が歌う「いろはうた」のロック・バージョンのCDとともに展示される。

古典作品をただ愛でるのではなく、敷衍(ふえん)し、転用し、現代に活用する杉本の自在は、書に、工芸に、建築、無形の芸能にと、多様に展開する。

しかし、その根幹にあるのは、やはり写真家・杉本博司であることを実感する。

古代から現代、そして未来へ。

日本から世界、地球、そして宇宙へ。

時空を行き来するそのまなざしと思考の楽しい深さを「本歌」が持つ魅力とともに楽しみたい。

展覧会概要

「杉本博司 本歌取り 東下り」 渋谷区立松濤美術館

開催内容の変更や入場制限を行う場合がありますので、必ず事前に展覧会公式ホームページでご確認ください。

渋谷区立松濤美術館

会 期: 2023年9月16日(土)~11月12日(日)

開場時間:10:00‐18:00(金は20:00まで)

※入場は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜

観 覧 料:一般1,000円、大学生800円 高校生・60歳以上500円、

小中学生100円、障がい者および付添者1名は無料

※リピーター割引あり

問 合 せ:03-3465-9421

公式サイト https://shoto-museum.jp/