師弟を超え、魂が共振する創造の空間

第二次世界大戦以後のもっとも重要な芸術家のひとりとされるヨーゼフ・ボイス(1921-1986)。

「社会彫塑」という独自の造形理論を掲げ、フェルトや脂肪を用いた作品や、さまざまなアクションなどで、芸術から社会を変革することを企てた彼の思想と残された作品群は、美術史上での特異な位置づけとともに、いまなお大きな影響力を持っている。

そんなボイスはまた、すぐれた教育者として、自身が学んだデュッセルドルフ芸術アカデミーで多くの芸術家を育成したことでも知られる。

ブリンキー・パレルモ(1943-1977)もそのひとり。

戦時下に生まれ、戦後分裂した西側ドイツで、ジャズや抽象表現など音楽と美術に関心を寄せて育った彼は、1962年にデュッセルドルフ芸術アカデミーに入学する。

64年にボイスのクラスに移ってから、アメリカのボクシングのプロモーターに顔が似ているとして付けられたあだ名をそのまま作家名として、「絵画」の構成要素を問い直すような、繊細でささやかな作品を生み出すが、33歳、モルディヴで客死した。

わずか15年にも満たない制作期間のこの画家は日本ではあまり知られていないが、近年ドイツ本国をはじめ、ヨーロッパやアメリカで回顧展が開催され、評価が高まっている。

常に言葉を発し、自らを媒体として社会にアピールしたボイスと、多くを語らず色と形、それが置かれる空間との関係を追求したパレルモ。

一見、対照的なこの師弟は、しかし、ボイスがのちにパレルモを「自身にもっとも近い表現者だった」と認めているように、制作の姿勢や創造の根底にあるものを見つめたとき、思わぬ近さを浮かび上がらせる。

ふたりの作品を並置し、改めてその創作を見直す興味深い展覧会が、豊田市美術館を皮切りに、いま埼玉県立近代美術館に巡回している。

両者の60~70年代の作品を中心に集められた本展は、ボイスのおよそ10年ぶりの国内展であり、パレルモの公立美術館では初の展覧会という貴重な機会ともなっている。

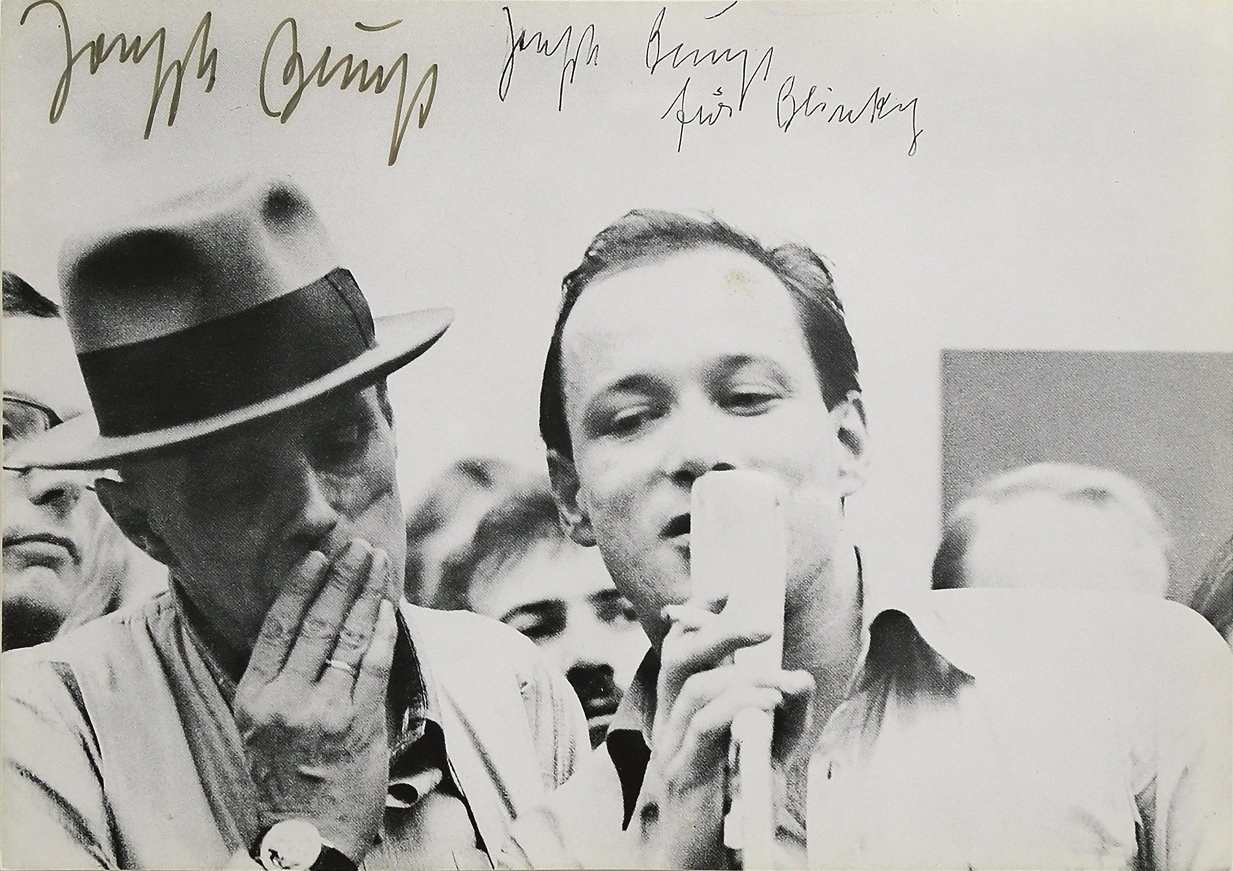

「フェルトと布」、「循環と再生」などをキーワードに8章で綴られるプロローグは、ふたりの印象的な写真だ。

普段は寡黙なパレルモが、伏し目がちでマイクに語り、饒舌なボイスが、口をつぐんでいる姿がほほえましい一枚の写真は、見た目も対照的なふたりのふしぎなつながりを感じさせる。

1976-77年にボイスの教え子たちが集まったフランクフルトでの展覧会の一場面。パレルモのほぼ最後の公的な発言となった、その際のインタビューで、「教師としてボイスは私に、私自身、そして私の可能性の道筋を示してくれました」と語ったという。しかし、その表現は師とは異なる方向へ向かう。

ボイスでは、60年代の最重要作品とされる《ユーラシアの杖》(欧米以外では初展示)、国立国際美術館が新収蔵した《小さな発電所》を含む代表作に加え、日本ではあまり知られていない初期のドローイングが紹介される。さらに主要な「アクション」のパフォーマンス映像6本もまとめて観ることができ、なかなか捉えにくいと感じられる彼の創作に、より近づける充実の内容だ。

右が本邦初公開の《ユーラシアの杖》。フェルトで覆われた4本のアングル材は、60年代の「アクション」で脂肪の塊とともに使用された。ヨーロッパとアジアの異なる文化圏を併せ持つ存在として繰り返しテーマとされた「ユーラシア」。「杖」は、そのふたつをつなぎ、「対立」の揺らぎを生成させるものとして機能する。同館の天井は、パフォーマンスを行った場所と同じくらいとのことで、会場ではパフォーマンス映像とともに臨場感をもって見られる。

彫刻家としてスタートしたボイスだが、制作活動の最初から死ぬまで ドローイングを続けていた。本人が「貯蔵庫」、「何かをしつづけるための基礎材料」と後に語るこれらの初期作品は、うつ病を患った彼が療養のために描いていた私的なものともされる。必ずしも見ているものに限らず、断片的、心象的、さらには支持体もさまざまで、彼自身の再解釈の対象ともなった。揺れ動き、特定できないのにどこか物語性を感じさせるこれらは、ボイスの創作への重要なアプローチとなるだろう。

愛用のフェルトの帽子をジョッキー帽に仕立て、脂肪を詰めたこの小品は、彼にとってもっとも重要とされた素材を組み合わせた生前最後の作品のひとつ とされる。脂肪により裏面が透けている「ブラウンクロイツ」(茶色の十字架/ボイスにとっては赤褐色の塗料の意)が記された切れ端は60年代に手がけられたもので、エネルギーの蓄積と変容とともに時の堆積を読みとることもでき、自伝的な一作ともされる。

パレルモでは、ボイスのクラスに移る前、シュルレアリスムの影響を持つ最初期の作品から、既製品の布を縫い合わせた「布絵画」、いまは現存しない壁画絵画のドキュメンテーション、そして遺作とされる最後の「金属絵画」まで。決して作品数も多くない早世の画家としては、ボイスとの交流を感じさせ、足跡がしっかりたどれるラインナップになっているのが嬉しい。

左はパレルモの代表的な作品のひとつ。長い木枠に小さなカンヴァスの作品は、「絵画」なのか、「オブジェ」なのか? あるいは拾ってきた木片にカンヴァスを巻き彩色した作品(右)もまたその問いを投げかける。しかし何より印象的なのは、これらが掛けられることによって、空間が変容する、その効果だ。このとき、「絵画」はそれまでの概念とは異なる様相を見せてくれる。

一見、油彩画のように見えるが、ぜひ近づいて確認を。これは2色の布を縫い合わせた「布絵画」である。パレルモは既製品を使用して画面を構成してみせる。しかも縫ったのも別の人間とか。布が放つ質感のペイントとの違いや、ともすると水と緑の風景のようにも見えてくる作品は、「絵画」とは何か、「創作する」とはどういうことか、静かに、しかし認識へのインパクトある揺さぶりをかけてくる。

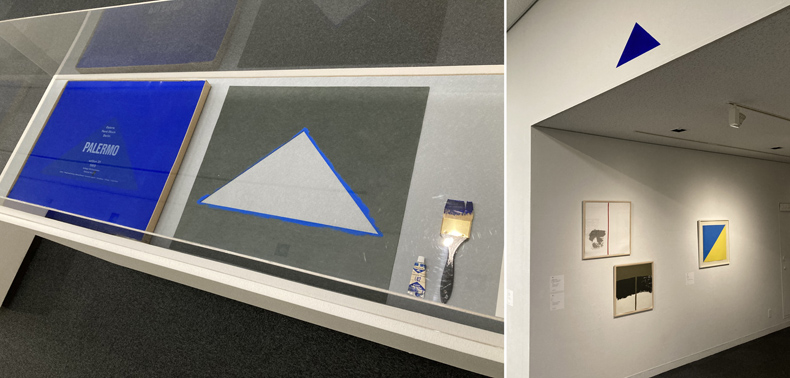

パレルモがトレードマークのように使用していた青い三角形を、ステンシルプレートと絵具のセットにしたマルチプル。説明書には、同梱されるパレルモ作のものを参考に作成したら、その見本は破棄するように、と書かれているのだそう。作ってみたい衝動と、“オリジナル”を破棄しなければならない逡巡。「人は誰もが芸術家である」と残したボイスの言葉が想起されるとともに、パレルモからは「オリジナリティ」や「創作」というものへの内省が求められる。 会場の案内に、この三角形が再現されている(右)。ぜひお見逃しなく!

ボイスの「主張する作品」とじっくり対話する部屋、パレルモの「静かな問いかけ」に耳をすます部屋、そしてふたりの作品が並置される部屋を巡って感じられるのは、「固定されることからの逃避」といえようか。

温度により状態を変える脂肪、東西文化をその地にはらむユーラシア、パフォーマンスで使用される死んだ兎や生きているコヨーテなど、ボイスは生と死、西洋と東洋、液体と固体、あらゆる二項対立を提示し、その可塑性、可変性を表すことで、従来の認識に衝撃を与え、そこから世界を、社会をとらえなおすことをメッセージする。それはまさに、今を生きる社会をそのアクティビティのままに「彫刻」していく行為に他ならない。

パレルモは、立体とも絵画とも判別しがたい「オブジェクト」や油彩ならぬ「布絵画」、あるいは既存の建築空間にペイントすることでその場の情景を変貌させる「壁画絵画」、そしてステンシルにより複製可能なマルチプル作品から、アルミニウムを支持体とした「金属絵画」と、絵画的要素をとどめつつも、その概念を超えた制作で、「絵画」というもの、「空間」への意識、あるいは作家の「手」、作品の「唯一性」といった既成概念や価値観に問いかけてくる。それは、ともすればスッと作品の奥に隠れてしまいそうなほどに、ささやかで、静かに存在する。それでいて大きな覚醒を促す「ゆらぎ」からの問いであるのだ。

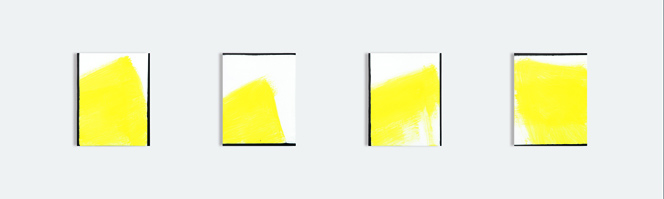

A4サイズほどの薄いアルミニウムに絵具を塗り重ね、複数枚組み合わせる「金属絵画」の一作は、最後の作品とともにアトリエに残されていた。白地の端に縦横に配された黒が、並置される4点に動きを与えている。さらに手跡を感じさせる鮮やかなレモンイエローのストロークは、視覚上の残像と相まって、静止しているはずの画面に、さざ波にも似た「ゆらぎ」をもたらす。時をそのままに写し取ったようなささやかで寡黙な作品は、同時に、支持体の素材とともに、「絵画とは?」を問いかける。

みるものの常識を揺さぶり、固定観念を突き崩し、自ら思考し、行動することを求めてくるという点で、その表現において多様に拡がっていく点で、さらには、「芸術」を「生」へとつないでいこうとするスタンスに、「とどまらない」ことへの希求を感じることができるのだ。

奥がパレルモの遺作《無題》。8枚構成で、うち半数に黄緑のストロークが入れられている。残りの4枚にも筆を入れるつもりだったのか、それは永遠の謎となったが、「絵画」への問いかけ、見るものの視覚上で動く印象、展開を予感させるパレルモならではの「とどまらない」静けさがそこに在る。 手前は、ボイスの《カプリ・バッテリー》。太陽をいっぱいに浴びたレモンのエネルギーで電球を点灯するという作品は、彼らしい、エネルギーの有限性と自然環境へのまなざしを誘発する。パレルモの絵画と呼応して、なんだか嬉しくなる空間だ。

ボイスはパレルモの作品を「できることならば、言わば、彼の絵画を息のように感じてほしい」と評している。

それは、誰しもが気軽にできる行為であり、繰り返されるものであると同時に、目に見えず、形もなく、消えゆくものでもある。

思えば、ボイスもあれだけ語り続けながら、著作としてはほとんど残していない。言葉は、口から出された瞬間に消える。それは聞き手の中で選定され、ときに変容して、再構築される。

エピローグで流れるボイスの声、「Ja,Ja,Ja,Nee,Nee,Nee」の音を聞きながら、「彫刻とは見るよりも前に聴くもの」と語った彼の作品もまた、限りなく呼気に近いものとしてとらえられるのかもしれない、と会場を出る 。

パレルモを感じるためのボイスに、ボイスへのアプローチとしてパレルモが作用する。

ある意味でボイスのメッセージをもっとも的確に捉えていたのがパレルモではなかったか。これまでの価値観が大きく転換し、行き先の見えない現代だからこその展覧会ともいえる。子弟を超え、生きることが創造であったふたりの魂の共振の空間、心震える感動とともに味わってほしい。

展覧会概要

ボイス+パレルモ 埼玉県立近代美術館

新型コロナウイルス感染症の状況により会期、開館時間等変更になる場合がありますので、必ず事前に美術館ホームページでご確認ください。

会 期:2021年7月10日(土)~9月5日(日)

開館時間:10:00-17:30 (展示室への入室は閉館の30分前まで)

休 館 日:月曜日

入 館 料:一般 1,300円、大高生1,040円

中学生以下および障害者手帳等の提示者(付添1名を含む)は無料

埼玉県立近代美術館ホームページ

https://pref.spec.ed.jp/momas/beuys-palermo

★巡回情報

国立国際美術館 2021年10月12日~2022年1月16日

公式図録

豊田市美術館、埼玉県立近代美術館、国立国際美術館の各学芸員のほか、彼らの母国ドイツの舞台作家や研究者の論考も備え、多視点でふたりの創作を読みといていく。いまは見られない記録写真やボイスがパレルモについて語ったテキストの全文翻訳も掲載される。展覧会の切り口とともに、今後のボイス、パレルモを語る際の貴重な一冊となるだろう。