第五帖 若紫

<あらすじ>

瘧(わらは)病みを治す加持祈祷を受けるために北山を訪れた十八歳の源氏。小柴垣に囲まれ、美しい童女たちが立ち働く僧坊を見つけます。家来の惟光と小柴垣越しに中を見ますと、四十過ぎくらいの上品な尼と、二人の美しい女房がいます。そこに駆けてきた、白い袿(うちぎ)に山吹襲(やまぶきかさね)の表着を重ねた十歳ほどの女の子は、他の子たちとは較べものにならないほどの美しさでした。「雀の子を犬君が逃がしたの」と泣く顔は額つきも美しく、藤壺の宮に似ているその容貌に、源氏は強く惹かれるのでした。

女の子の素性を僧都(そうず)に尋ねると、僧都の妹の尼君の孫とのこと。尼君の亡くなった娘が、藤壺の宮の兄・兵部卿宮(ひょうぶきょうのみや)との間にもうけた姫だというのです。つまり藤壺の宮の姪に当たるわけで、容貌が似ているのも当然なのでした。源氏は勢い余って僧都に「唐突ですが姫の後見をさせていただけないか」と申し出ますが、僧都は言葉を濁して答えようとしません。それではと尼君に申し入れる源氏。しかし尼君も、姫が幼すぎることから源氏が人違いをしていると断ります。

源氏は都に戻り、左大臣家の正妻を訪ねます。病気療養や北山の話をしようとしても、硬い表情を崩さない妻に落胆した源氏は、北山の姫に想いをはせます。尼君に手紙を書いて姫のことを重ねて伝えますが、僧都も尼君も「姫はまだ幼いので」と困惑するばかりなのでした。

そんなとき、病気で里に下がった藤壺の宮の話を聞いた源氏は、宮の女房・王命婦(おうみょうぶ)の手引きで藤壺の宮と念願の関係を結ぶことに成功します。そして罪深いことに藤壺の宮はこの逢瀬で、義理の息子である源氏の子を宿してしまうのです。帝は藤壺の宮の懐妊を聞いて大いに喜び、見舞いの勅使をたびたび派遣するのでした。

北山の姫に対する源氏の想いはさらに増すばかりでした。祖母の尼君が病気で亡くなると、姫は当然のこととして父・兵部卿宮の屋敷に引き取られそうになります。思い悩んだ源氏は意を決して、兵部卿宮と同じように直衣(のうし)を着て「お使い」と偽って、姫を自分の屋敷に連れ去ってしまうのです。最初は恐がっていた姫も、素晴らしい屋敷で美しい調度品に囲まれ、大切に扱われていくうちに機嫌を直し、美男の源氏を幼な心に「後の父」と慕うようになります。源氏は紫のゆかりの歌を贈るなどして、この「紫の君」と仲良くなってゆくのでした。

<原文>

「瘧病にわづらひたまひて、よろづにまじなひ加持など参らせたまへど、しるしなくて、あまたたびおこりたまひければ、ある人、『北山になむ、なにがし寺といふ所に、かしこき行ひ人はべる。去年の夏も世におこりて、人びとまじなひわづらひしを、やがてとどむるたぐひ、あまたはべりき。ししこらかしつる時は うたてはべるを、とくこそ試みさせたまはめ』など聞こゆれば」

<現代文>

(瘧病みをお患いになって、いろいろと呪術や加持などして差し上げなさるが、効果がなくて、何度も発作がお起こりになったので、ある人が、「北山にある、何寺とかいう所に、すぐれた行者がございます。去年の夏も世間に流行して、人々がまじないあぐねたのを、たちどころに治した例が、多数ございました。こじらせてしまうと厄介でございますから、早くお試しあそばすとよいでしょう」などと申し上げる)

源氏が「わらはやみ」を患います。古記録には「瘧」に関する記述が数多く見られます。『小右記』寛仁四年五月二十八日には「東宮(敦良親王)御瘧病当日事」の記録が載ります。原文に「去年の夏も世におこりて」とあるように、平安京をたびたび襲った流行病でした。

平安中期の『和名類聚抄』には「瘧病は『えやみ』もしくは『わらはやみ』と言い、寒さ熱さが二日おきに発する」と記されています。これに対応する病気を現代医学から見るとき、「瘧病」は三日熱マラリアのことだったとする説が主流です。マラリアは熱帯から亜熱帯に分布するマラリア原虫による感染症で、ハマダラカ(羽斑蚊)により媒介されます。このことから平安時代の日本は亜熱帯なみに気温が高かったとされることがあります。ただし冬場にも発症記録があるなど、医学未発達の時代に「咳病」(インフルエンザ)などの熱病とどこまで区別されていたかは不明です。

マラリアは近代にキニーネを用いる治療法が開発されるまでは自然治癒を祈るしかなく、源氏もおまじないや転地療法に頼らざるを得なかったようです。興味深いのは『壒囊鈔(あいのうしょう)』などが引く中国の伝説で、瘧は古代中国の五聖君の一人、高辛氏(こうしんし)の小子が悪鬼となってたたった病とされ、その小子が生前に麦餅を好み七月七日に死んだので、七月七日に「麦索(むぎなわ)」を供えて瘧病を防ぐまじないとした、というものです。「麦索」は「索餅」とも呼ばれる唐菓子で、のちに「素麺(そうめん)」となって七夕の行事食になっています。これがマラリア予防の意味を持っていたというのは興味深いものです。

<文献>

『日本三代実録』

「貞観五年正月廿一日甲申、停内宴。以天下患咳逆病也。」

『和名類聚抄』

「瘧病 説文云、瘧<音虐、俗云衣夜美、一云和良波夜美>。寒熱並作、二日一発之病也。」

「瘧鬼 蔡邕独断云、昔顓頊有三子、亡去而為疫鬼。其一者居江水、是為瘧鬼也<和名衣夜美乃加美>。」

『壒囊鈔』

「五節供ト云ハ何々(中略)七月七日節供、為除瘧鬼也。昔高辛氏小子是日死、然成一足鬼致人瘧病。生日常嗜麦餅、故此日以麦餅祭之。年中離瘧用麦索此謂也。十節記見ヘタリ」

『医心方』

「治諸瘧方(ワラハヤミ)第十三 病源論云、夏日傷暑、秋必病瘧。瘧其人形痩、皮栗以月一日発、当以十五日愈。誤不愈月尽解<今案、有病後瘧載巻末>。」

<原文>

「人なくて、つれづれなれば、夕暮のいたう 霞みたるに紛れて、かの小柴垣のほどに立ち出でたまふ。人びとは帰したまひて、惟光朝臣と覗きたまへば、ただこの西面にしも、仏据ゑたてまつりて行ふ、尼なりけり。」

<現代語訳>

(人もいなくて、何もすることがないので、夕暮のたいそう霞みわたっているのに紛れて、あの小柴垣の付近にお立ち出でになる。供人はお帰しになって、惟光朝臣とお覗きになると、ちょうどこの西面に、仏を安置申して勤行している、尼なのであった。)

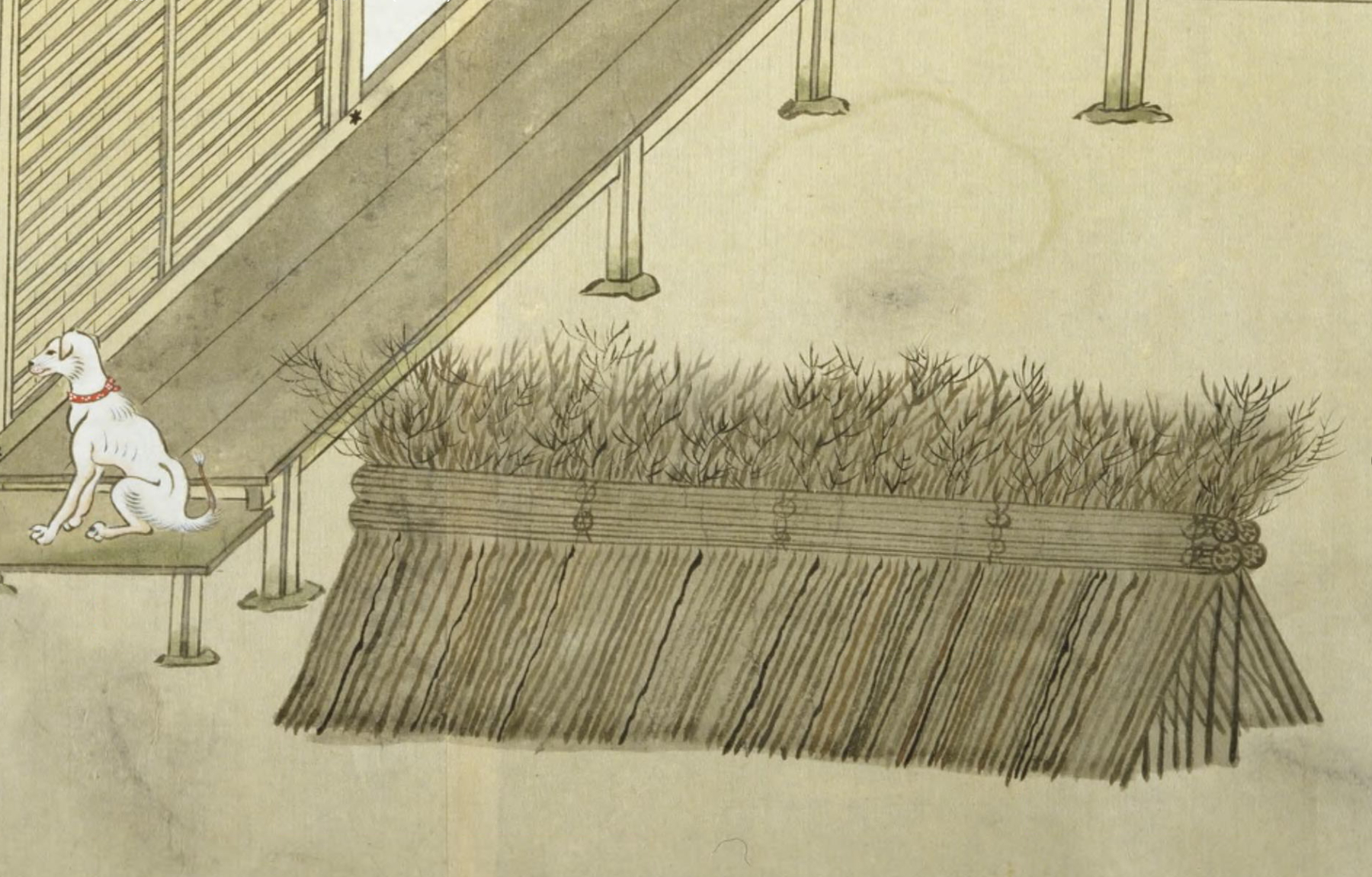

源氏が若紫の君を初めて垣間見る場面です。「柴垣」は雑木の小枝を編んで作られる垣根のことで、丈の低い柴垣が「小柴垣」です。柴垣が人目を避けることを目的とした遮蔽物であるのに対して、小柴垣は侵入を防ぐ効果を主目的にしたもの。絵巻物では僧坊に多く見かけられるもので丈が低い三角形のバリケードで、比較的内部を覗きやすい構造だったようです。北山の僧坊で覗く人をあまり警戒していなかった様子が想像されますし、源氏が能動的に覗き見をしていたのではないことがわかります。源氏が北山に来ていることを僧都から聞いた尼君は「『あないみじや。いとあやしきさまを、人や見つらむ』とて簾下ろしつ」と、慌てて御簾を下ろして中が見えないように対応しています。

柴垣は日本古来の垣根で、『古事記』では「国譲り」の場面に「於青柴垣打成而隠也(あおふしがきにうちなしてかくりたまいき)」とありますし、反正(はんぜい)天皇の宮殿は「多治比之柴垣宮」とあり、柴垣で囲った宮殿であったことが想像できます。古式を重んじる神社では柴垣を用い続け、『皇太神宮儀式帳』に載る「宇治山田神社」の柴垣は高さが一丈(約三メートル)にも及ぶものです。伊勢斎王が潔斎する「野宮」も柴垣で知られ、また古風を再現する大嘗祭において建立される「大嘗宮」も柴垣を廻らせ現代に至ります。

このように柴垣は平安時代当時でも古式のものという認識だったようで、『源氏物語』「帚木(ははきぎ)」の帖には「田舎家だつ柴垣して」とあり、柴垣は田舎風のものとされていました。

<文献>

『古事記』(反正天皇)

「水歯別命。坐多治比之柴垣宮。治天下也。」

『皇太神宮儀式帳』

「宇治山田神社(中略)御垣二重<一重玉垣、長四丈八尺、高八尺。一重柴垣、長二十五丈、高一丈>。」

『貞観儀式』

「践祚大嘗祭儀(中略)東為悠紀院、西為主基院。其宮垣<拵柴為垣、押収八重、垣末挿拵椎枝者、古語所謂志比乃和志>。」

中:『春日権現験記』の小柴垣(国立国会図書館デジタルコレクション)

右:令和の大嘗祭・大嘗宮の柴垣

<原文>

「『同じ柴の庵なれど、すこし涼しき水の流れも御覧ぜさせむ』と、せちに聞こえたまへば、かの、まだ見ぬ人びとにことことしう言ひ聞かせつるを、つつましう思せど、あはれなりつるありさまもいぶかしくて、おはしぬ。」

<現代語訳>

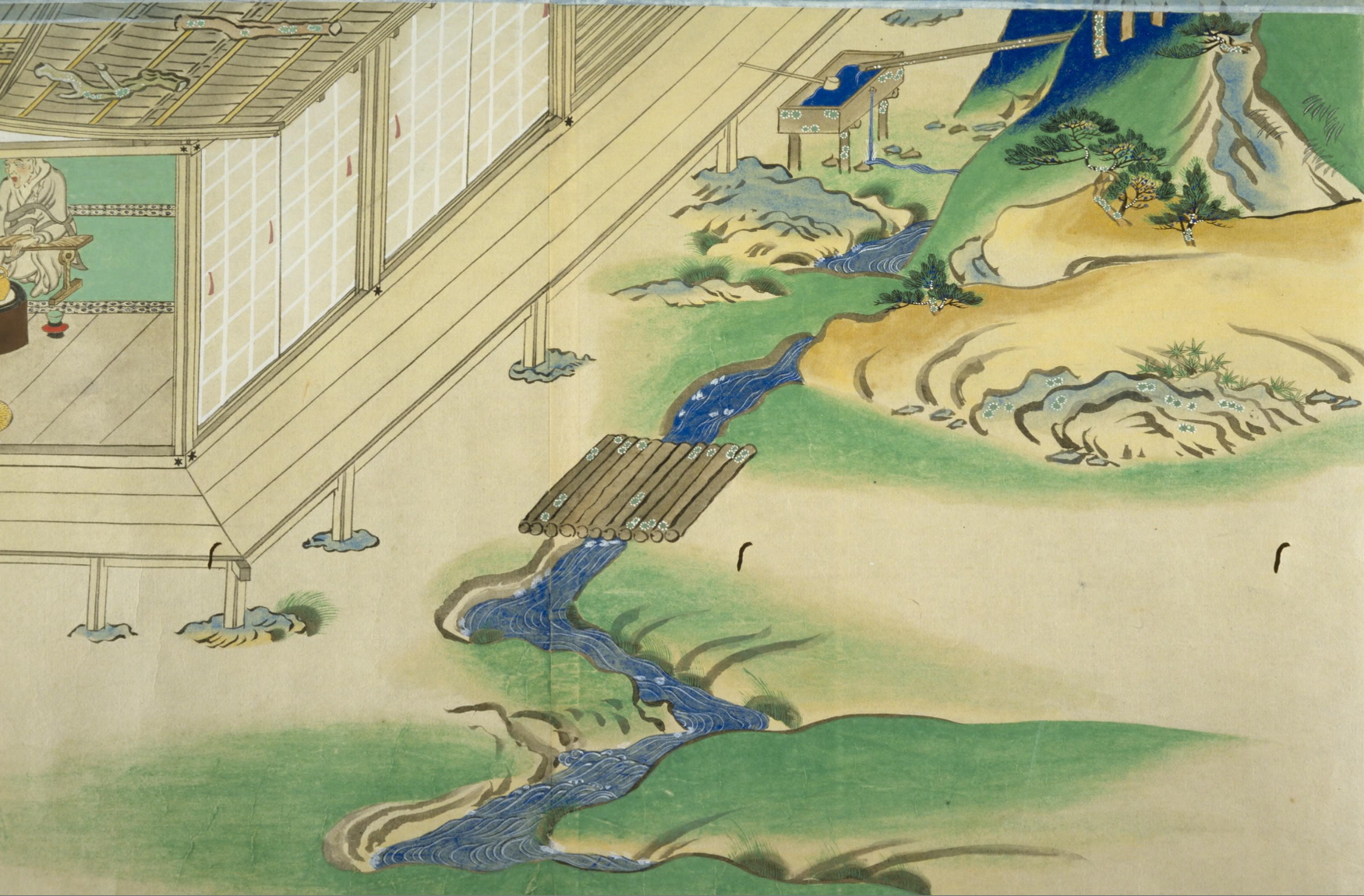

(〔僧都〕「同じ草庵ですが、少し涼しい遣水の流れも御覧に入れましょう」と、熱心にお勧め申し上げなさるので、(源氏は)あの、まだ自分を見ていない人々に、大げさに吹聴していたのを、気恥ずかしくお思いになるが、かわいらしかった有様も気になって、おいでになった。)

僧都の草庵の庭には風情のある「遣水」があります。これは山奥で湧き出て流れ下る自然の川を庭に引き込んだものですが、この「遣水」は日本庭園の基本形として平安貴族に非常に好まれました。『御堂関白記』『小右記』『紫式部日記』などの他、『源氏物語』でも「明石」「蓬生」「乙女」「夕霧」その他、数多くの帖に登場します。

藤原頼通の子・橘俊綱(たちばなのとしつな)が著したとされる『作庭記』には「遣水の事」の項目があり、「水源は東にとり南に向かって西に流す」から始まって、遣水の作り方が詳細に書かれています。そこには「遣水はいづれの方より流し出しても風流なく此つまかのつま此山かの山の際へも要事に随ひて、ほりよせほりよせ面白く流しやるべき也」とあり、築山の形に沿って面白く流すのが良いとします。このほか、植栽する植物の種類や石の組み方など、自然の風情を写すことの大切さが語られます。『栄花物語』(歌合)には「内裏・飛香舎(藤壺)の藤の花を観賞するために、御溝水(直線的な用水路)を遣水に掘りわけて流させた」とあります。曲がりくねった自然の川を愛するのは日本人独特の感性です。

『作庭記』に東から南を通って西に流すとあるのは「四神相応」の思想もありますが、京都の地形上もっとも理に適っているからとも言えます。京都は地下水が非常に豊富で、洛中でも容易に自噴の泉を掘ることが可能でした。そして地形に沿って流れを作れば、自ずと東から南を通って西に流れることになるのです。

<文献>

『作庭記』

「遣水の事 一先水のみなかみの方角をさだむべし。経云。東より南へむかへて西へながすを順流とす。西より東へ流すを逆流とす。然れば東より西へ流す常事也。又東方よりいだして舎屋のしたをとおして未申方へ出す。最吉也。青龍の水をもちてもろもろの悪気を白虎のみちへあらひ出すゆへ也。その家のあるじ疫気悪瘡のやまひなくして。身心安楽寿命長遠なるべしといへり。」

『紫式部日記』

「秋のけはひ入りたつままに、土御門殿のありさま、いはむかたなくをかし。池のわたりの梢ども、遣水のほとりの草むら、おのがじし色づきわたりつつ、大方の空も艷なるにもてはやされて、不断の御読経の声々、あはれまさりけり。」

『栄花物語』(歌合)

「三月つごもり方に、藤壺の藤の花、えもいはずおもしろく塀に咲きかゝりて、御溝水を遣水に掘りわけて流させ給へるに咲きかゝりたる、いとをかし。」

『栄花物語』(わかばえ)

「大方の空は晴れたれど、雪うち散りていみじうおかしう見えたるに、御前のすなごえもいはずおもしろきに、遣水などの音もおかしき程に流れたるに、殿ばらなどの参り給。」

<原文>

「『あしわかの浦にみるめはかたくとも こは立ちながらかへる波かは めざましからむ』とのたまへば、『げにこそ、いとかしこけれ』とて、『寄る波の心も知らでわかの浦に 玉藻なびかむほどぞ浮きたる わりなきこと』と聞こゆるさまの馴れたるに、すこし罪ゆるされたまふ。」

<現代語訳>

(〔源氏〕若君にお目にかかることは難しかろうとも 和歌の浦の波のようにこのまま立ち帰ることはしません 失礼でしょう」とおっしゃると、

〔少納言乳母〕「なるほど、恐れ多いこと」と言って、「和歌の浦に寄せる波に身を任せる玉藻のように 相手の気持ちをよく確かめもせずに従うことは頼りないことです 困りますこと」と申し上げる態度がもの馴れているので、すこし大目に見る気になられる。)

尼君が亡くなり、父・兵部卿宮の邸に引き取られようとする若紫の君。一刻も早く引き取りたい源氏と、若紫の君と継母(兵部卿宮の北の方)との関係を危惧しつつ源氏の思惑を測りかねる女房・少納言の乳母との間で和歌が贈答されます。

ここで寄せ波・引き波の象徴とされるのが「和歌浦」。これは紀伊国(和歌山県)の海岸で、引き潮になると干潟が現れる景勝地です。聖武天皇はここに行幸して風光明媚を賞し、「弱浜(わかはま)」の名を「明光浦(あかのうら)」と改めるほど愛しました。この行幸に従った山部赤人の「若の浦に潮満ち来れば潟をなみ 葦辺を指して鶴鳴き渡る」など、この風景を賞美した歌が数多く『万葉集』に載り、また『古今和歌集』の仮名序に赤人の歌が名歌の例として取り上げられるなどして、やがてここは「和歌」の聖地として「和歌浦」と書かれるようになります。

平安中期に住吉や粉河寺、熊野の参詣が流行すると、その帰路に万葉の歌枕として訪問する者も多くなり、その記録が藤原公任(きんとう)や藤原頼通の日記にも見られ、数多くの歌が詠まれました。山部赤人が詠ったように、なによりも潮の干満によって干潟が生まれ消える風情が愛され、源氏や少納言の乳母も寄せ波・引き波にただよう海藻の頼りなさを、寄る辺なき若紫の君の境遇になぞらえて歌を詠んでいるのです。

<文献>

『続日本紀』

「神亀元年(七二四)十月壬寅《十六》。又詔曰。登山望海、此間最好。不労遠行、足以遊覧。故改弱浜名、為明光浦。宜置守戸勿令荒穢。春秋二時、差遣官人、奠祭玉津嶋之神明光浦之霊。」

『公任集』(藤原公任)

「和歌の浦より帰るにおもしろささらなり。老いたる海人を見て、少将、 年を経て和歌の浦なる海人なれど 老の波には猶ぞ濡れける 吹上の浜に至りぬ。風の砂を吹き上ぐれば霞のたなびくやうなり。げに名に違はぬ所なりけり。」

『増鏡』

「白川院おりゐさせ給て後、金葉集かさねて俊頼朝臣におほせて撰ばせ給ふにこそ(中略)をしなべては撰者のまゝにて侍るなれど、こたみは院の上みづから、和歌浦に降り立ちあさらせ給へば、誠に心ことなるべし。」

『紀伊国名所図会』

「和歌浦<今西南出島浦あり、上古はここの洲なくて、一めんの干かたなり>(中略)当浦は扶桑におゐて、名たる勝地にして(中略)東西廿余町ありて、浜松の色濃、あしべの田鶴波間のちどり、江水は洋々たり。」

「手に摘みていつしかも見む紫の 根にかよひける野辺の若草」

首尾良く若紫の君を自邸に引き取った源氏が、藤壺の宮の姪である若紫の君を「紫の根にかよひける」と表現した歌です。藤の色も紫色なので、『源氏物語』全体に通底する「紫のゆかり」、そして作者が「紫式部」と呼ばれるようになった端緒の歌と言えます。フジは宮中にも植栽される植物ですが、ムラサキは山野に自生する野草。その対比を内裏の藤壺の宮と北山育ちの若紫の君に当てはめたのでしょう。

ムラサキは花は白いものの根は赤紫色で、ツバキの木灰を媒染剤とすることで美しい紫色の染色が可能です。「根」は「寝」に掛けた表現で、今は白い小さな花だが共寝すれば紫に通うことになろう、という意味深い歌ということになります。

奈良時代の『養老令』(衣服令)で深紫が最高位の「当色(とうじき)」と定められて以来、紫色はもっとも高貴で尊重される色という認識が生まれました。『源氏物語』が「紫のゆかり」でつながっていることは、「高貴な物語」を意味していると言っても過言ではないでしょう。

<原文>

「やがて本にと思すにや、手習、絵など さまざまに書きつつ、見せたてまつりたまふ。いみじうをかしげに書き集めたまへり。『武蔵野と言へばかこたれぬ』と、紫の紙に書いたまへる墨つきの、いとことなるを 取りて見ゐたまへり。すこし小さくて『ねは見ねどあはれとぞ思ふ武蔵野の 露分けわぶる草のゆかりを』とあり。」

<現代語訳>

(そのまま手本にとのお考えからか、手習いや、お絵描きなど、いろいろと書いたり描いたりしては、御覧に入れなさる。とても素晴らしくお書き集めになった。「武蔵野と言うとつい文句を言いたくなってしまう」と、紫色の紙にお書きになった墨の具合が、とても格別なのを取って御覧になっていらっしゃった。少し小さい文字で、「まだ一緒に寝てはみませんが愛しく思われます 武蔵野の露に難儀する紫のゆかりのあなたを」とある。)

源氏は若紫の君を理想の女性に育てるべくさまざまな教育を施します。これは手習いのために紫の紙に源氏の詠んだ和歌で、元になったのは『古今和歌六帖』に載る「しらねども武蔵野といへばかこたれぬ よしやさこそは紫のゆゑ」(なぜだか分からないが武蔵野と言えばため息が出る。それはムラサキが咲いているから)と考えられます。その歌の本歌は『古今和歌集』の「紫のひともとゆゑに武蔵野の 草はみながらあはれとぞ見る」で、紫と言えば当時の田舎、武蔵野を詠んだ歌が数多くありました。

平安時代中期まで、関東地方がムラサキの名産地であったようです。『延喜式』(民部式)の「交易雑物」(各国が民間から買い上げて朝廷に納める品)一覧を見ますと、全国から納められる「紫草」のうち国単位の一位は常陸の三千八百斤、二位は相模の三千七百斤、三位が武蔵の三千二百斤でした。こうしてムラサキと言えば武蔵野というイメージが確立し、「紫」は武蔵野の枕詞として扱われるようになりました。

けれども乱獲されたためか、栽培の難しいムラサキは急激に数を減らしたようです。菅原孝標女が寛仁四年(一〇二〇)、上総国(千葉県)から上京する途中で武蔵国に入ったとき「ムラサキが生えていると聞いていたが荻や蘆ばかり」であったと『更級日記』に記されています。

<文献>

『養老令』(衣服令)

「諸臣礼服一位、礼服冠、深紫衣、可笏<牙笏>、白袴、絛帯、深縹紗褶、錦襪、烏皮舃。三位以上浅紫衣。四位深緋衣。五位浅緋衣。」

『延喜式』(縫殿式)

「雑染用度(抜粋)

深紫 綾一疋<綿紬・糸紬・東絁亦同>。紫草卅斤・酢二升・灰二石・薪三百六十斤。浅紫 綾一疋<綿紬・糸紬・東絁亦同>。紫草五斤・酢二升・灰五斗・薪六十斤。深滅紫 綾一疋。紫草八斤・酢一升・灰一石・薪百廿斤。」

『更級日記』(菅原孝標女)

「今は武蔵国になりぬ。(中略)紫生ふと聞く野も、芦荻のみ高く生ひて、馬に乗りて弓もたる末見えぬまで高く生ひ茂りて、中をわけ行くに……」

※本文の『源氏物語』引用文と現代語訳は渋谷栄一校訂<源氏物語の世界>より

次回配信日は、3月1日です。

右:ムラサキの根

八條忠基

綺陽装束研究所主宰。古典文献の読解研究に努めるとともに、敷居が高いと思われがちな「有職故実」の知識を広め、ひろく現代人の生活に活用するための研究・普及活動を続けている。全国の大学・図書館・神社等での講演多数。主な著書に『素晴らしい装束の世界』『有職装束大全』『有職文様図鑑』『宮廷のデザイン』『有職植物図鑑』、監修に『和装の描き方』など。日本風俗史学会会員。