現代に「絵画」の力を魅せるミケル・バルセロ、国内初の回顧展

現代スペインを代表する美術家、ミケロ・バルセロの日本初の大規模個展が、東京オペラシティ アートギャラリーで開催中だ。

国立国際美術館を皮切りに、長崎県美術館、三重県立美術館を巡回し、いよいよ最後の会場となる。

バルセロは、1982年の国際美術展「ドクメンタ7」で鮮烈的なデビューを果たして以来、絵画を中心に、彫刻、陶芸、パフォーマンスなど多岐にわたる制作で、現代芸術を牽引するひとりとして世界的な評価を受けている。

近年では、生地であるスペイン・マジョルカ島のパルマ大聖堂の内部装飾や、スイス・ジュネーブの国連欧州本部人権理事会大会議場の天井画などの建築プロジェクトも手がけている。

マジョルカ島ファルーチのアトリエにて 2020

撮影:ジャン=マリー・デル・モラル www.jeanmariedelmoral.com

本展は、これまで日本では紹介される機会がほとんどなかったバルセロの、これまでの創作の全貌を紹介するもの。

彼が国際的に認められた1980年代の初期作品からコロナ禍における2020年の最新作まで、約90点で、40年にわたる多彩な活動を追う。

はじまりでは、彼のデビューのきっかけとなったドクメンタ招待の通知を持ってきた恋人を描いたコラージュ作品と、バルセロが画家となるに大きな影響を与えたとされる母親を、特徴的な描法であるブリーチ・ペインティングで描いた肖像が、その画業を象徴する。

以下、掲載作品すべて

©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2021.

右側の奥に見えるのは、彼の自画像といえる《ファラニチのジョルジョーネ》。自身をイタリアルネサンス期の巨匠にたとえているのが興味深い。

会場でまず圧倒されるのは、絵画作品のスケール。

縦横2~3mを超す大画面に、激しい筆触や鮮やかな色彩が氾濫する空間で感じるのは、「絵画」というものの物質性だ。何が描かれているのか、という認識の前に、絵具という素材と作品そのものの存在感が迫ってくる。

その衝撃に次いで巨大なスープ皿の海や、吊り下げられた家畜、テーブルの上の静物に、広大な海や大地をイメージさせる風景、そしてバルセロが愛しているという闘牛の世界が浮かび上がる。ときには実物よりも大きいトマトやメロンといった菜果まで。

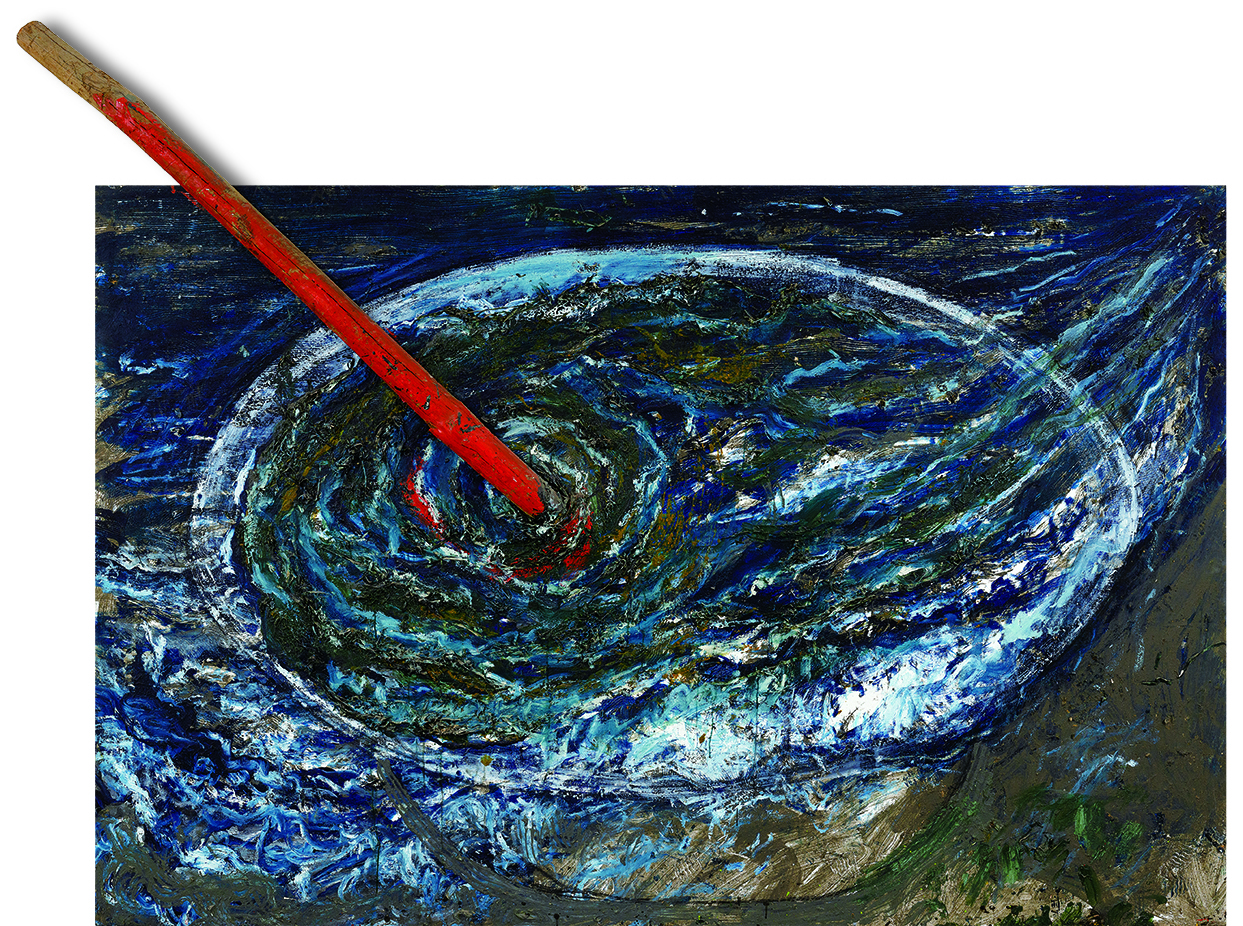

巨大なスープには“海”が重ねられる。赤い木材が、スープ皿に添えられたスプーンとして、“海”を撹拌する。根源としての海は、その撹拌の中で多様な生命を生み出した。マジョルカ島に生まれ育ったバルセロにとって、もっとも身近で、もっとも創作のインスピレーションになったものだ。日常品を扱いながら異化していく手法はポップアートにも連なるが、バルセロが表す世界は、もっと原初の、まがまがしささえはらんだ、生命のるつぼとなる。

紐に吊るされた山羊の下には動物の頭蓋骨。屠殺された家畜の図像もまた、西洋の表象では歴史的に追うことができる。そこにはキリストの磔刑が重ねられるが、バルセロのそれは、やはりどこか原始的な祭祀の雰囲気も漂わせる。山羊の股間には白い蛸が。海に深くかかわったバルセロにとって、蛸は重要なモティーフのひとつだ。そこにどんな意味を読みとるか。モノトーンの画面に、ひときわ白い蛸の存在は、どこかユーモラスなニュアンスを添えつつ、みる者に読み取りをうながしている。

黒いテーブルの上にはさまざまな食材としての動物が描かれ、タイトルの雉を探すのも大変。まず目に入るのは、台上でただひとつ白い人間の頭蓋骨とおぼしきものかもしれない。西洋の文脈に添えば、こうした静物画は「メメント・モリ(死を想え)」の隠喩としてとらえられる。バルセロの画面からは、その筆致とともにどこか不穏な空気がただよい、死とともに、モノとなったそれらがいまだにはらんでいるエネルギーを感じさせ、呪術的な意味をも読みとりたくなる。

圧倒的な青のグラデーションの画面は、絵具のにじみやドリッピングのような表現から波頭を表す絵具の塊まで様々な描き方が重ねられている。そこには、地平線を低くとった広大な海景が見えてくる。静かに凪いだ海にも、嵐の前の海にも見える風景は、時空を超えた普遍性を獲得し、タイトルとともに、孤高を感じさせる。その孤高は、18世紀ドイツロマン主義の画家、カスパー・ダヴィッド・フリードリヒの代表作《海辺の僧侶》にも通ずる。

一見、原始的で荒々しく感じられるそれらは、しかし、それぞれの前にたたずむと、目に入る激しさとは裏腹に、どこか深い静謐をたたえる。

20世紀の新たな具象絵画の動向である新表現主義の流れの中で評価されてきたバルセロだが、幼いころから書物に親しんできた彼は、自然への洞察とともに美術史や哲学にも精通した博学の人だ。

その作品には、そうした歴史的な文脈や宗教など、多くの要素が込められている。

だから、使用されている技法が生む効果と、表された世界の双方において、「見る」という行為への深い誘いを、みる者それぞれがとらえ思い描くイメージへの豊かな可能性を提示するのだ

1980年代、バルセロの初期の作品は、異常に奥行きのある図書室の風景。極端な遠近法による部屋の壁は、そのまま果てなく遠のいていきそうだ。手前にひとり本を読む人物の姿がある。黒い影となったその顔の表情はわからないが、苦しみにあえいでいるようにも見える。人類が発生して以来、連綿と積み重ねられた知の集積に押しつぶされそうになっているのか、この濃密な世界にみる者を招いているのか、吸い込まれそうな画面は、怖くも魅惑的な世界を提示する。

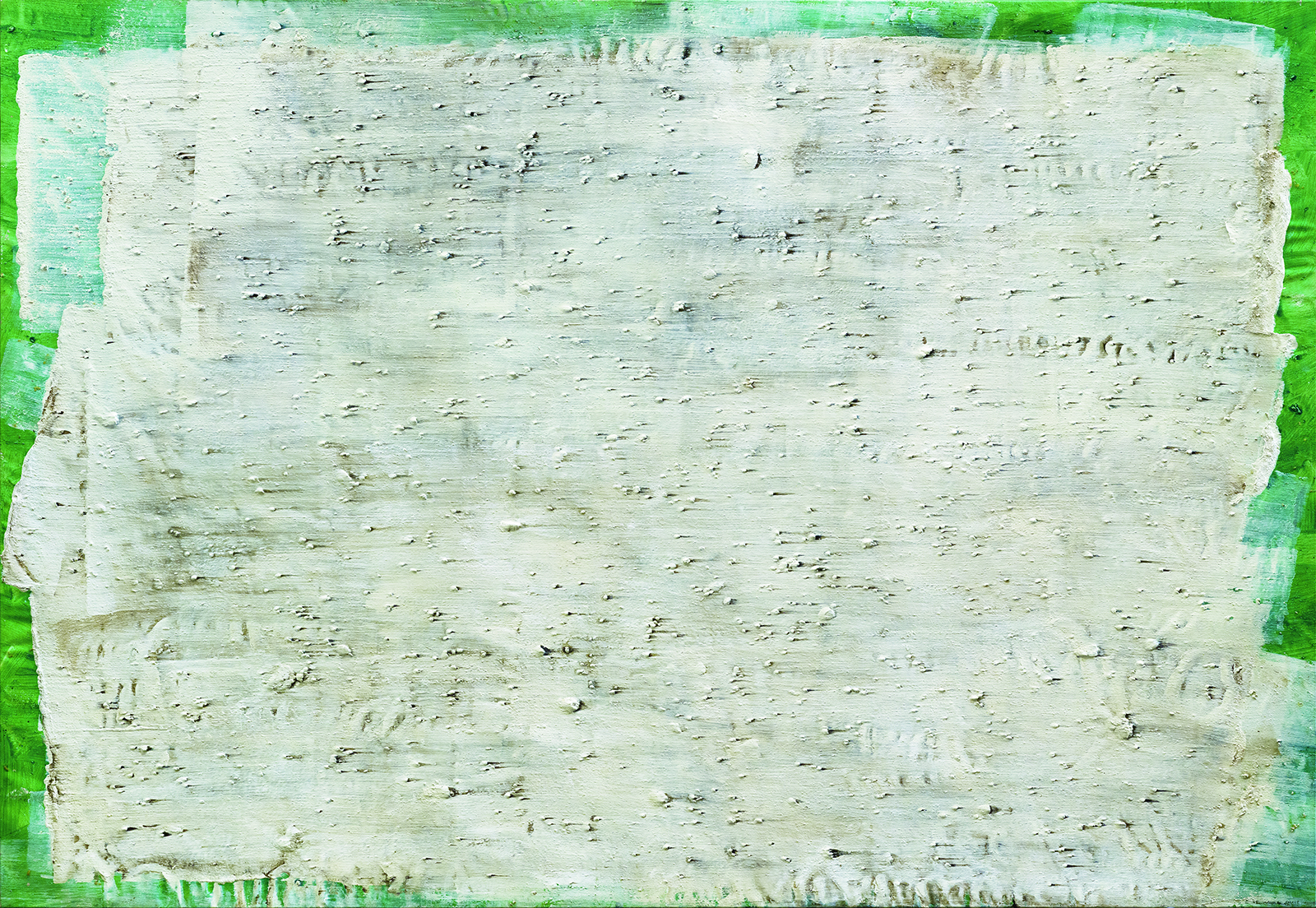

アンフォルメルの抽象画を思わせる画面は、白い絵具の塊がデコボコを生み出している。それは点字のように、触れることで読みとれるメッセージかもしれず、また地の緑を覆う白面は、視覚をさえぎる幕としてとらえることもできるかもしれない。実際に触れることはできないけれど、眼で触る、そんな想像力を喚起させる一作。

最新作のひとつは、やはり海を想起させる作品。青い水に浮かぶのは遭難したボート。それぞれの舟には名がつけられている。「(エドガー・アラン・)ポー」、「(アンリ・)ミショー」、「(ウィリアム・バトラー・)イェイツ」など……。いずれもバルセロが愛読する詩人たちだ。詩作だけで生きていくことが困難な詩人という存在は、清廉な芸術家の寓意であるのだとか。 寄る辺ない漂流物に名を冠せられた彼らへのオマージュは、やはりあらゆる生成につながる海のもうひとつの、残酷だけれども豊かな恵みとしてとらえられよう。

カンヴァスを天井に吊るして描き、絵具がその重さで垂れ下がってくるのをそのまま固めて画面に定着させており、横から見ると、鍾乳洞のような表面になっている。作家の意図と自然の摂理による偶然性を合わせて、海の表面を思わせる作品に仕上げた。立体的な要素を持つこちらの作品は、みる方向で絵の表情、色彩が変化する。ぜひ会場で作品の前を歩いて実見してほしい。

1957年、マジョルカ島に生まれたバルセロは、パルマ・デ・マジョルカとバルセロナの美術学校に学び、前衛芸術家のグループに参加する。

1982年にドイツ・カッセルでの「ドクメンタ7」に出品。高い評価を得るとともに、ヨーゼフ・ボイスやジャン=ミッシェル・バスキアらとも出会っている。

その後は、マジョルカ島のほか、パリ、アフリカのマリ、さらにはヒマラヤやインドなど世界の各地を訪れ、それぞれの土地の歴史や風土と対峙するなかで精力的に制作を続けてきた。

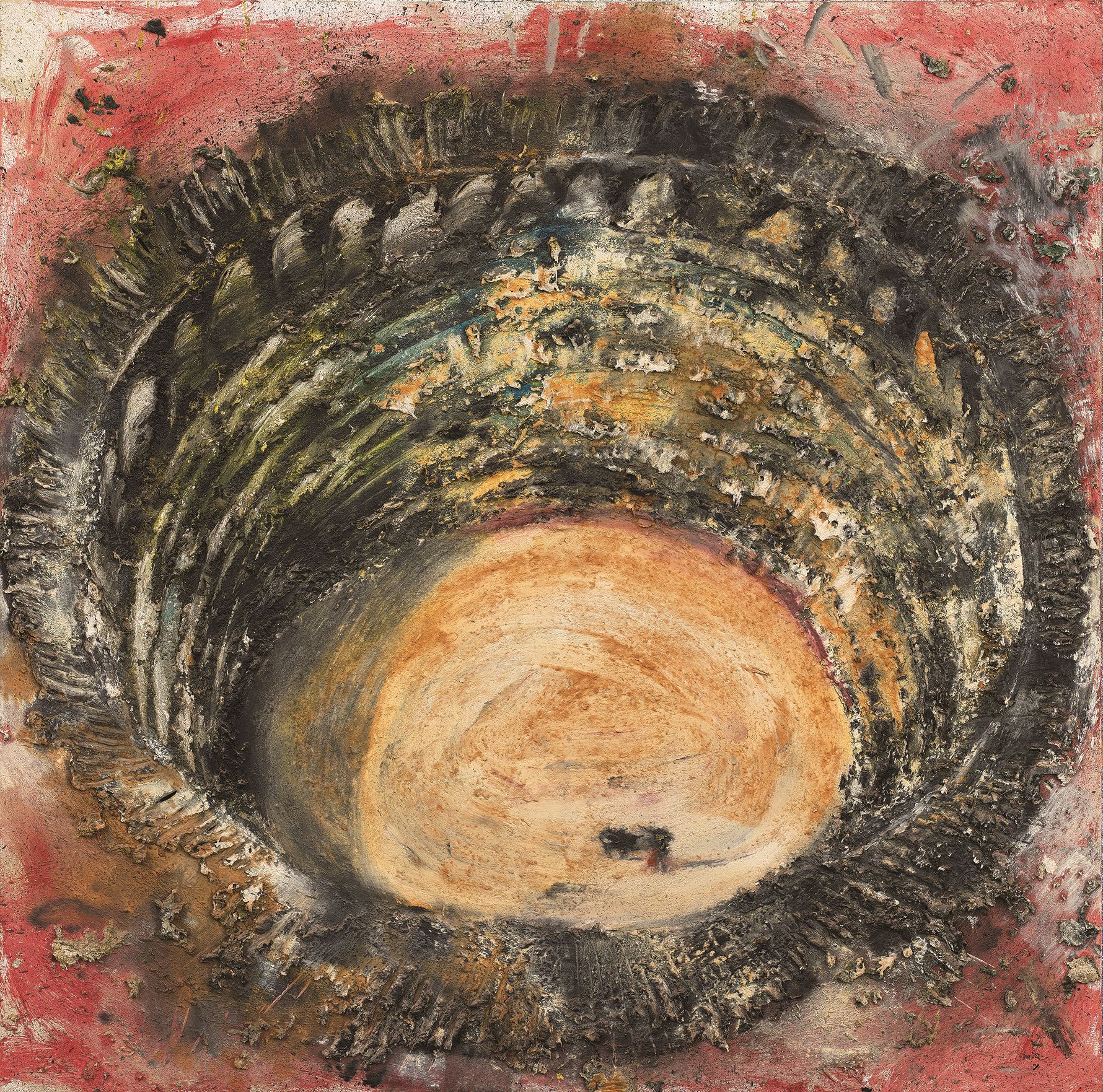

なにかの器のようにみえるそれは、タイトルから闘牛場を俯瞰していることがわかる。すり鉢状の底には小さく最後の瞬間を迎えた闘牛士と牛の姿が描かれる。周囲の観客は荒々しい絵具の塊となって、その興奮と緊張の空気を感じさせる。おそらくは大歓声の中で進んでいるであろう闘いの、一瞬の静謐をそのまま絵に込めたような、熱狂と冷静が共存した、みごとな一作は、やはり器の中に凝縮した生死のエネルギーに重なっていく。

大きな黒い牡牛は、タイトルの通りたくさんの銛で傷だらけの姿。実際にカンヴァスにグラインダー(ディスクを回転させて研削、切断する電動工具)で傷をつけたそうだ。切り裂かれた場所からは牡牛の赤い肉が垣間見え、ほかにも穴の空いたところがそのままに作品となっている。カンヴァスを切り裂いて絵画の物質性を強調したルーチォ・フォンタナにも影響を受けたというバルセロは、「切り裂く」意図はそのままに、そこに新たな物語性を付して、絵画という「モノ」と描かれた「意味」との往還を作品に持ち込んだ。

右:展示風景から

ブロンズで手がけてた立体作品。ここでは、やはりお気に入りのモティーフを使いながら、ポップアートのユーモアやペーソスが見出せる。 雄山羊が被っているのはスペインのカトリック教徒が復活祭の際に用いるとがった帽子、カピロテ。聖なるものであると同時に、中世においては道化の象徴でもあったこの帽子は、アメリカにおける白人至上主義の秘密結社クー・クラックス・クラン(KKK)が被っていたものにも重なってくる。聖性と属性、聖なるものと邪なるもの、人と動物、多層な意味が重なって、辛辣な笑いをもたらす。 右にあるのは、燃えさしのマッチ棒を巨大化した作品《マッチ棒》。

特にアフリカでは、サハラ砂漠を横断後、マリにアトリエを構え、繰り返し滞在して制作を続けた。

屋外制作を主体として、現地の土や砂、植物由来の染料による彩色などで描き出した風景や人々の姿、風俗のスケッチは、ときには白蟻に食われた紙を利用し、自然とのコラボレーションを試みるなど、豊かな創作を実らせる。

右:展示風景から

バルセロにとってスケッチは、大作への下絵や構想にとどまらず、それらと同等の重要性を持った、もっとも身近な制作といえる。そこには日記のように、彼が各地で出会った光景や脳裏に浮かんだヴィジョンなどがつづられている。こちらはコートジボワールでのスケッチの一葉。屋外での制作を基本としていたというアフリカでの制作では、彼が目にした風景に、現地の人びとやその風俗などが淡色で描きとどめられている。ときにその地の土や風の影響もそのままに残されて、みるものにまでその空気を感じさせる。

なかには、白蟻に食われた穴をそのまま利用して各ページがその穴とともに形づくられている作品も。会場で!

砂や土、花粉由来の顔料を素材としていたアフリカでの制作と、タイとインドで描かれた水彩が紹介される。アフリカのものでは、顔料が風で流される跡などもそのままに残り、土などの素材の質感が印象的な画面を生み出している。インドでは、植物に覆われる人物が鮮やかな色彩で描かれ、瞑想的な雰囲気をまとう。

バルセロが陶芸に出会ったのも、マリ滞在のころ。あまりの強風のため絵が描けない日々に、その制作意欲を満たしのが、現地の土を使った陶芸だった。

その後、故郷のマジョルカをはじめ、ヨーロッパ各地で陶芸を試み、現在は自身の陶房もかまえているという。

自由な形や、異素材を合わせたり、穴をあけたり、切り裂いてみたり。素材としての土を意識しながら、そこに自身のモティーフを乗せていく。それらは器からオブジェへと軽やかに展開している。

さまざまに彩色され、絵が描かれる陶芸作品は、その形も、「手で捏ねて描く」といえそうだ。自然のモティーフはおおらかに楽しげに空間を彩っている。

陶芸作品にも海や魚、花など、自然のモティーフが生きている。こちらは120㎝ほどの大きな作品。「蛸」というとおり、その足を思わせる茶色の曲線が描かれる。みていると巨大蛸の頭がその口から出てきそうだ。

人の背丈ほどもある大きな壺(?)形の作品は、彩色にとどまらず、炭を塗りつけたり、穴を穿ったり、切り裂いたりして、そこに新たなイメージを付与していく。ぜひ中も覗いてみて!

近年の作陶は、「トーテム」としていくつかの陶器を組み合わせて建築的なものになっている。

それらは立体作品でありながら、やはり「描いて」いるという印象が強い。

「彫刻は絵画に反映され、絵画は彫刻に反映される」と本人が述べるように、彼にとっては陶芸もパフォーマンスも建築プロジェクトもすべては等価であり、それは「描くこと」から発しているのだ。

生まれたときから傍にあった海、そして大地、そこに生きるものの存在とその生と死。

彼は死を美化しない。同時に生をもことさらに賛美していない。悲惨でも残酷でも、はかなくても力強くても、「そこに在るもの」として、ある意味で冷徹な眼を通し、ほのかなユーモアとともに「素材」を使ってそれらを表す。

だからこそ、生も死も、喜びも悲しみも、すべてが同じ強さで迫ってきて、みる者は、自身の存在について、世界のあり方についての根源的な問いに、まっすぐに向かい合えるのだ。

その制作は、まさに「格闘」というにふさわしい。

自身の眼でのみならず、身体そのもので、感じ、吸収し、咀嚼し、生み出した作品たち。

同時に、彼はそこに「ポエジー」を紡ぎ出す。

多重な意味をまとう豊かなイメージは、多様な読み取りをながして、みる者を魅了する。

右:ミケル・バルセロ《J. L. ナンシー》2012年 作家蔵 Photo: ©André Morin

黒く塗った画面に漂白剤で描く、バルセロ独自の手法「ブリーチ・ペインティング」の一作。この手法で制作される作品の特徴は、描いているその時には、どのようになっているのか分からないこと。時間をおいて漂白された画面が表すものは、作家本人にも未知数のものなのだ。描かれたのは、思想家のジャン=リュック・ナンシー。バルセロはこのシリーズでは親しい家族、友人を多く描いている。暗闇に幽霊のように浮かび上がる人びとの像は、写実を超えてその人物の内面すらも感じさせる。彼の深くて広い知識と交流を感じさせる一連の作品群には、日本人の研究者・小林康夫を描いた作品もあり、会場でみられる。

読書家で博学なバルセロの制作の中で、書籍もまた、余技ではなく重要な制作のひとつ。全盲の著述家で写真家の小説を点字テキストにしてリトグラフを添えた作品をはじめ、後には、ダンテやゲーテ、カフカなどの古典的著作の新装版の挿絵も手がけている。コロナ下に制作した最新のスケッチブックも展示される。

右:《パソ・ドブレ》2006年 記録映像上映から

舞踏家で振付師のジョゼフ・ナジとのパフォーマンスの記録映像。白い土壁を前にしたパフォーマンスは、どこかナンセンスなユーモアをたたえつつ、生成と変容、そして人間の手が「耕すこと」がはらむ文化の根源を思わせる。

「融通無碍」とも称されるバルセロの生み出す作品は、原始的で荒々しく、神話的で呪術めいて、同時に知的で楽しくて奥深い。

「絵画の死」がいわれる現代に、絵画の力の可能性を感じさせてくれる嬉しい空間。

まもなく終了。ぜひお見逃しなく!

展覧会概要

『ミケル・バルセロ展』 東京オペラシティ アートギャラリー

新型コロナウイルス感染症の状況により会期、開館時間等が

変更になる場合がありますので、必ず事前に展覧会ホームページでご確認ください。

会 期:2022年1月13日(木)~2022年3月25日(金)

開館時間:11:00‐19:00 (入場は閉館の30分前まで)

休 館 日:月曜

入 館 料:一般1,400円、大・高生1,000円、中学生以下無料

障害者手帳持参者と付添1名無料

問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

展覧会サイト www.operacity.jp/ag/