板を刻み続けた生涯を追う、圧倒的なムナカタ・ワールド

分厚いレンズの丸眼鏡、その顔をくっつけて、へばりつくように版木に向かう姿、自身の作品や故郷の民俗、祭りについて語るだみ声の青森弁。強烈なキャラクターで知られる版画家・棟方志功(1903–75)。

大胆な人物造形と細やかながら自由に配される草木が、独特の装飾性を持つその版画により、「世界のムナカタ」として国際的な評価を得る。同時に作品は強い民俗性や物語性をたたえ、その人物ともに大衆に支持されて、いまなお多くの人の記憶に残っている。

今年は彼の生誕120年にあたる。これを記念してその制作の全貌をたどる回顧展「生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ」が東京国立近代美術館で開催中だ。

棟方は青森に生まれ、洋画家をめざして上京するも版画の魅力に目覚め、民藝運動の人びととの出会いを通じて宗教や文学をテーマにした大作を発表し、独自の世界を生み出した。戦中戦後には疎開先の富山県福光町(現・南砺市)で、書や筆の仕事にその才を開花させ、戦後東京に戻ると、国際展での受賞を重ね「世界のムナカタ」と呼ばれるようになる。

本展は、そうした棟方の創造に大きな影響を与えた青森、東京、富山の各地域との関わりを軸に、棟方のいう「板画」(版画)、「倭画」(日本画)、「油画」(油彩画)から本の装幀や挿絵、包装紙などの商業デザイン、さらには映画やテレビといったマスメディアへの出演にいたるまで、多様で多岐にわたる棟方の活動を追い、「棟方志功」を再考する。それぞれの地の美術館が協力した企画は、最大規模の回顧展として、芸術家・棟方が形成されていく様相をたどる内容となっている。

富山県美術館を皮切りに、青森県立美術館に巡回した同展は、ここ東京国立近代美術館が最後の開催地。

プロローグと4章までの5つの章立てを、編年を基本に追う。

各時代の代表的な板画作品はもちろん、若き日の油画や、展覧会にはなかなか展示されることのない大作も網羅され、質・量ともに、圧倒的なスケールで会場を満たす。

|プロローグ 出発地・青森

棟方は1903年、青森市の鍛冶屋の息子として生まれた。小学校時代のあだ名は、彼が口にしていた将来の夢から「セカイイチ」。

とにかく絵を描くことが好きで、あるとき、友人に文芸誌『白樺』に載っていたフィンセント・ファン・ゴッホの《向日葵(ひまわり)》の絵を見せてもらい、激しく感動、「ゴッホになる」と油彩画家を志す。地方裁判所の給仕を務めながら、暇さえあれば近くの公園へ写生に向かい、独学で絵を描いていたという。

やがて地元で志を同じくする友人たちと洋画グループ「青光画社」を結成、大正時代の息吹を受けた文化人との人脈を広げていった棟方は、帝展に入選して一流の画家になることを決意、市内の花屋で個展を開いて資金を作り、1925年に上京する。

ちなみに、旧制青森中学校の生徒だった太宰治が、近所の花屋に飾られていた棟方の作品を購入しているそうだ。

ゴッホの作品が載った、岸田劉生による表紙の『白樺』や、貴重な初期の油彩作品に、青年・棟方の大志を感じるプロローグ。

当時の写真に残る棟方の姿は、くるくるとウェーブした前髪に、銀縁の眼鏡、ややうつむき加減で憂いを帯び、ちょっと意外な文学青年の趣きだ。

青森の風景を描いた作品には、ゴッホのほか、ポール・セザンヌなども学んでいたことが感じられる。

青森時代の終わりころに描かれた本作は、友人たちと八甲田山に登り写生したことが絵の裏に記され、年記のある貴重なもの。背景から前景へ、筆の使い方を変化させて丁寧に描いているのが感じられる。

| 第1章 東京の青森人

1928年、油彩画で念願の帝展入選を果たした棟方は、しかし、次第に版画制作へと活動を移していく。ここには、親友・松木満史(まんし)との同居のなかで、同郷の先輩で版画家の下澤木鉢郎との交流など、青森ネットワークの影響があったようだ、

自然を抽象的、装飾的にとらえて表現した独自のスタイルが創作版画として評価され、雑誌『版藝術』で特集号が組まれるほどになっていく。

そして、文字と文様を織り交ぜて物語が進む絵巻形式の《大和し美し》を1936年に国画会展に出品。ここで、その後の彼の創作に決定的な影響を与えた民藝運動の主導者・柳宗悦に出会う。棟方の作品を高く評価した柳の指導で、仏教や日本文化への理解を深めた棟方は、仏教の経典や説話などをテーマに、黒白の木版画で新たな境地を拓いていく。こうした自身の作品を彼は「板画」と名づけ、多くの傑作を生み出した。

それと並行して始められたのが、装幀や挿絵などの本に関わる仕事だ。彼の画は人気を博し、以後こうした制作は晩年まで彼の主要な創作のひとつとなっていく。

ここでは、現存が確認されていない帝展初入選作の習作とされる油画や、友人と東京弁を稽古している場面を描いた自伝『板極道』の挿絵などから、「板画」が花開いていく様子をたどる。

棟方がその作品に魅せられたという川上澄生の影響を感じさせる初期の版画作品が印象的だ。異国情緒をただよわせる小画面の多色摺り木版は、穏やかでかわいらしくも、絶妙な構図や配色に、文字や文章も刻み込んでいて、のちの展開の要素を見いだせる。

こうした川上の作風から抜け出す転機となった作品のひとつ《十和田・奥入瀬C》から、草木の咲き誇る様子を模様のように表した連作《萬朶譜(ばんだふ)》を経て、古事記の日本武尊(やまとたけるのみこと)の生涯を詠った佐藤一英の長編詩を版画絵巻にした《大和し美し》まで、みごとな展開を追うことができる。特に《大和し美し》では、文字も画面を構成する重要な要素として絵のなかに入り込み、詩と画が一体となる棟方のスタイルが現れている。この作品の展示をめぐる騒動をきっかけに柳と出会い、作品は宗教をモチーフとしたものへと、画面はより黒白の地と図を活かした力強い線による表現へと、棟方流を洗練させていくのだ。

奥入瀬渓流を描いた連作3点のうちの1点。板画制作を始めた頃は、川上澄生の影響から抜け出せずにいた棟方だったが、地と線の関係に注目し、黒白の対比を意識しつつ対象を単純化、抽象化する独自の表現を獲得していく。

柳との関係から知り合った後援者のひとりが、棟方の故郷・青森にゆかりのある能『善知鳥』を謡い舞ってみせたところ、いたく感銘を受けた棟方は、母子の情を表した物語を29場面で表し画巻にした。こちらはそのうちの一画。のちにここからその後援者に8画を選んでもらい、小間絵を加えて作成した《勝鬘譜善知鳥版画曼荼羅》は、第2回文展で、版画による初めての特選を受賞、彼の名を不動のものにした

仏が三十三身に姿を変えて法を説き、衆生を救うという観音経から、その33体の仏の姿を、表題・扉を加えて37柵にまとめたもの。彼の板画の特徴のひとつである裏彩色は本作から本格的に導入されたという。

数々の代表作で追う、その空間のエネルギーは圧倒的。

同時に初期の本や雑誌の装幀、挿図に、多様な文学世界とそれに連なる人びととの関わりも見ることができる。

手前は《門舞(かどまい)男女神人頌》。奥に見える三幅の軸画は《基督の柵》(1956年、日本民藝館)で、表装を柳、陶軸を陶芸家の河井武一が担当しており、民藝運動と棟方の関係を感じさせる一作。大胆でモダンな柳のデザインはみごと。

棟方は、古事記に登場する神々16人の像を、敬愛する恩人と重ねて描き、八曲一双の板画屏風にした。この作品は、比較的身体がとらえやすいが、表された神々は、ほとんど線と衣の柄のなかに埋もれ、肢体も文様化している。それでも、版木からはみ出しそうなその勢いは、見る者に、古代の神々のエネルギッシュなパワーを伝える。

こちらは西洋キリスト教の十二使徒をモチーフにした作品。縦3mにもおよぶ極端に縦長の屏風は、西洋の衝立のようにも見える。目にリズミカルに響いてくるのは、使徒の衣が、黒と白を対として、市松状に配され、それぞれの聖人の腕の位置も二組で対応するように描かれているから。不思議な容姿を与えられた十二使徒は、棟方の信じる宗教のあり方を見せてくれる。約60年ぶりの公開作品。

釈迦の弟子10名を普賢・文殊菩薩と併せ、12扇の屏風に仕立てたうちの一図。下絵を描かず1週間で彫り上げたと記しているが、実際は何枚ものスケッチが残されており、構想には時間をかけたことが分かっているそうだ。二菩薩の版木は太平洋戦争下に焼失、戦後に改刻したものを加えた摺りが1955年のサンパウロ・ビエンナーレと翌年のヴェネツィア・ビエンナーレに出品されて受賞し、棟方の名が世界に知られるようになる。会場では前期に改刻ヴァージョン、後期には戦前の作品が展示される。

| 第2章 暮らし・信仰・風土 ――富山・福光

東京でさまざまに活動していた棟方だが、空襲が激化した終戦間際の1945年に富山県福光町に一家で疎開する。その縁になったのは、『白樺』の愛読者で、河井寬次郎を通じて知り合った光徳寺の住職・高坂貫昭(こうさかかんしょう)であり、当時文化人の疎開地でもあったこの地では、棟方の画室にも柳らをはじめ多くの人が訪れ、文化サロンのようであったという。

福光町は、浄土真宗の信仰が深い富山においても特にそれが篤い土地柄で、自然に囲まれた暮らしは、棟方に新たな展開をもたらす。

戦中戦後の物資不足で版木の入手も困難ななか、寺院の襖絵制作や書の揮毫など、筆による仕事がもたらされた。自身の肉筆画を棟方は「倭画(やまとが)」と呼び、福光の風土や伝承に取材した倭画や手稿本には、明るい色彩とのびやかな感性があふれている。

板画では、不揃いな端材を活用して「手摺・手彩色・手綴」の板画本が生み出された。

「板の命」をあるがままに生かすことを考えた棟方は、できるだけ彫りを少なくして、黒く摺り出される面を美しくすることを追求していく。鋸目(のこぎりめ)も残る版木の質感をそのままにした墨の面と、丸刀で刻んだ白い線。以後の棟方を代表する表現が表れたのもこの時期だった。

地元の支援者に恵まれ、豊かな自然と、共感できる仲間たちとの交流を得た疎開先で、さらに感性を深め、逆境の制作環境をすら新たな創作の機会へと拓いていく棟方の姿を見ていく。

倭画の名作とされる《華厳松》は、寺外ではほとんど公開されなかったもの。さらには通常は非公開とされている裏面も見られる貴重な機会。

また、この時期の特徴的な表現とされる、やや寸詰まりの鯉を描いた《群鯉魚図》が楽しい。縦長の画面に赤と青の5匹の鯉が重なりながら泳ぐさまは、自身の画室に「鯉雨画斎」と名づけ、「鯉雨」の号を用いた棟方の自画像ともとらえられるかもしれない。(会場で!)

福光に疎開するに先駆けて光徳寺の依頼により制作された襖絵。ほとんど寺外で公開されることがない倭画の名作は、通常は非公開の裏面とともに楽しめる。

《華厳松》の裏面には、モダンなデザインで、草花が描かれている。有機的な勢いと幾何学的なリズム、その対照が興味深い。

そして、福光で終戦を迎えた棟方が最初に手がけた大作が《鐘溪頌(しょうけいしょう)》だ。此岸から彼岸に至る道程を3図の羅漢の姿で全24図にした屏風は、黒白の身体を市松文様になるように配し、裏彩色と表具も群青と代赭(たいしゃ:赤)を交互にした鮮やかな一作だ。1956年のヴェネツィア・ビエンナーレで国際版画賞を受賞した作品のひとつであり、最小限の彫りで身体を表した、彼の転機ともされる。

奥に見えるのが、《鐘溪頌(しょうけいしょう)》(1945年、日本民藝館:右)と《道祖土頌(さやどしょう)》(1950年、棟方志功記念館:左)

| 第3章 東京/青森の国際人

戦後、東京に戻った棟方が国内で知名度を上げたのは、谷崎潤一郎をはじめとする文学者たちとの協働においてだった。

戦後の経済復興により日本は空前の出版ブームを迎える。人びとが文化に、活字に、飢えていた時代。棟方の板画による挿絵は、こうした印刷物により普及し、多くの人に愛されていく。

そして国際的に評価を受けるのが、1950年代にスイス、サンパウロ、ヴェネツィアで相次いで開催された国際展での受賞だった。なかでもヴェネツィア・ビエンナーレでは国際版画大賞を受賞し、「世界のムナカタ」が誕生する。

1959年には、アメリカ・ヨーロッパ渡航を体験し、帰国後は、公共建築の建設ラッシュに沸く日本で、青森県新庁舎や倉敷国際ホテルのロビーなどの壁画を手がけ、パブリック・アートへと制作の領域を拡大させる。

左から《谷崎歌々板画柵》(左隻、1956年、棟方志功記念館)、《追開心経の柵》(1957年、日本民藝館)、《湧然する女者達々》(1953年[1955年摺]、公益財団法人岡田文化財団パラミタミュージアム)より「湧然の柵」と「没然の柵」

削り花の矢を天に向かって放つアイヌの儀礼から着想した、よく知られる棟方の代表作のひとつ。構図や人物の姿は、写真家・坂本万七が戦前に撮影した中国の高句麗古墳・舞踊塚の狩猟図壁画からヒントを得ているそうだ。鳥と花が舞うなか、「心で花を狩る」という平和の祈りを込めたとの棟方の言葉の通り、架空の弓矢を射る騎馬人物は、馬の向き、腕の方向ともにみごとな構成で、華やかな装飾性に謡うような空気と動きを添える。海外でも高く評価され、多くの美術館に所蔵されている。

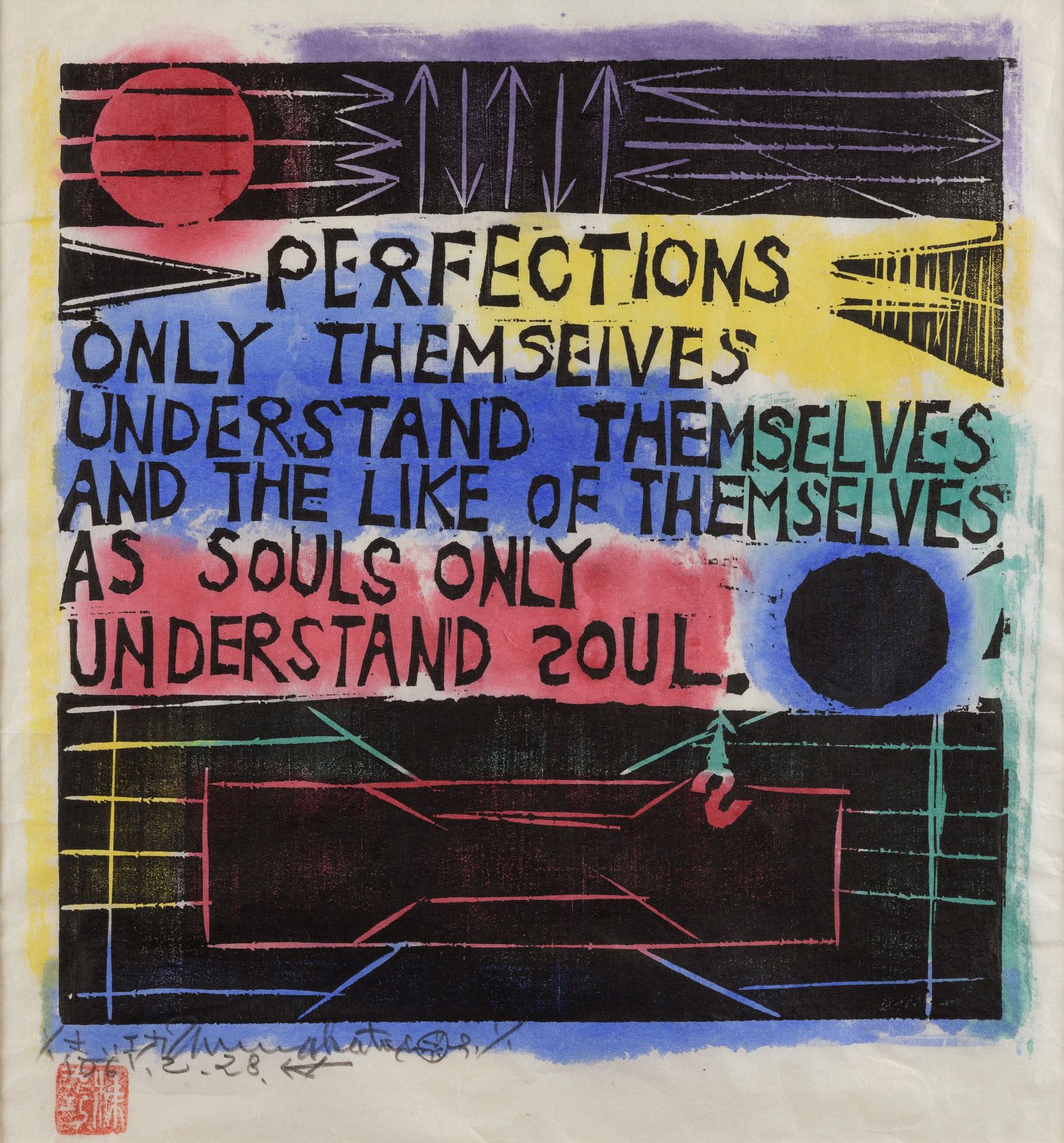

アメリカに招待された棟方は、同地の詩人ウォルト・ホイットマンの詩を紹介され、詩集『草の葉』から数か所を引用して、9葉の版画集にした。彫りとは逆になる文字において、「S」の字に苦戦したようで、一部が裏返っていたり、複数形を表す「S」を矢印で下から加えたりしている。苦手も楽しみながら制作する棟方の姿が浮かんでくる。色彩の配置による抽象性を高めた作品には、当時のアメリカで隆盛していた抽象表現の経験が反映されているとされる。

東北地方で信仰される「御志羅(おしら)さま」がテーマ。馬と娘の婚姻譚に拠る男女二体の御神体は、伝承に基づき、養蚕や農業の神として祀られる。ここにも飛遊する一対の御志羅さまが描かれる。男神の馬頭の冠が物語を示し、縄文土器を思わせる衣の文様は、太古からのエネルギーを感じさせる。背景にご神体がまとう衣であるオセンダクを思わせる赤を配した鮮やかな一作は、作家本人が大変気に入っていたという。

青森の印象が強い棟方だが、故郷をテーマにした制作が本格化するのは、実は1960年代以降のこと。名実ともにまさに、故郷に錦を飾り、青森の民間信仰や祭りなどを取り上げていくようになる。

《飛神の柵》と並ぶのは、《青森凧絵》(1971年、棟方志功記念館)と棟方がデザインした浴衣。

何度か渡米を重ね、晩年にインドも訪ねた彼は、歌川広重や葛飾北斎、ゴッホ、インドの遺跡、玉虫厨子など、世界の美術作品を下敷きにした一連のオマージュ作品も発表している。

巨大な壁画作品から手元で楽しめる小さな板画作品まで、モノクロームが際立つ表現から鮮やかな彩色作品まで、そして故郷の民俗テーマから世界の美術まで、あらゆる領域を縦横無尽に駆け回る「ムナカタ」を感じる空間。

大衆に愛された本の仕事や、切手の図案、包装紙のデザインも紹介されて、その活動の広さと、仕事に貴賤をつけない棟方の人柄が感じられるだろう。

デザイナーとしても活躍した棟方。左は、棟方が画を提供した食品の包装紙。右は、彼による装幀本や挿画の載る雑誌など。現在確認されているだけで書籍が600冊、雑誌などの刊行物に至っては1000冊以上の挿画を手がけているという。

手前:《鷺畷(さぎなわて)の柵》1960年

奥:《花矢の柵》1961年 ともに青森県立美術館

《鷺畷の柵》は黒白の装飾的な画面から、空を舞い、澤潟に憩い餌を食む鷺が、豊かな潟の植物とともに浮かび上がる。

圧倒的な大きさの《花矢の柵》は、《華狩頌》と同主題ながら、馬には四神(玄武・青龍・朱雀・白虎)を示す文様が描かれ、三本足の赤い烏がいる太陽と兎がいる月が加えられる。4人の女性は鼓と笛(東西)、木製の花矢(南北)を持ち、青森の発展を祈る。棟方にとって初めての板画による壁画となった作品。

| 第4章 生き続けるムナカタ・イメージ

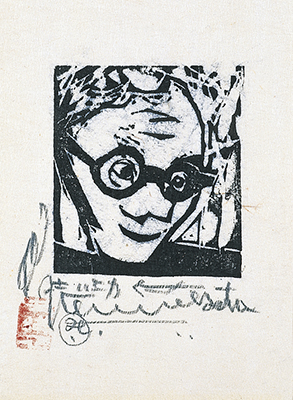

棟方は生涯にわたり膨大な数の自画像を残し、自叙伝を何冊も刊行している。

また、強度の近視から分厚いレンズの眼鏡をかけ、板に顔を密着させて彫るその姿は、多くの写真家をも魅了した。土門拳をはじめ、そうした棟方のイメージは多くとらえられ、テレビも普及した映像の時代も相まって、その姿はトレードマークの眼鏡と笑顔、特徴的な青森弁の語りとともに、大衆に強烈な印象を刻んだ。

自身も写真好きで、彼が撮影したスナップ写真も残されている。

丸眼鏡や彫刻刀は「ムナカタ・モデル」として販売され、版画を手がける人びとに憧れとともに求められたようだ。

生前のみならず没後も、自叙伝やその姿をもとに、ドラマや戯曲で繰り返し演じられている。

最後に、彼の著作や、特に晩年に多く制作された自画像作品を追いつつ、繰り返し語られる‶物語″によって、現代にも、そして未来にも生き続けるであろう、ムナカタのイメージを確認する。

晩年に多くの自画像(版画は「自板像」、石版は「自版像」と呼ばれる)を制作した棟方。本作のタイトルは広くなった自身の額に対する楽しい揶揄か。トレードマークの眼鏡が印象的だ。

自画像とともに多くの著述もものした棟方。自伝『板極道』は、棟方入門にもおススメの一冊だそうだ。

棟方志功とは、何者だったのか。

描くこと、彫ることを純粋に追求し、たぐいまれな感性と生来の真面目さで独自の表現世界を開拓した版画家。

その実直は間違いないながら、人をとらえ、時代をとらえ、その波に乗っていった幸運と、したたかな戦略家の貌も見えてくる。

「どこか憎めない人たらし」。そこに再生される物語としてのムナカタ・シコーが浮かび上がる展覧会だ。

展覧会概要

「生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ」 東京国立近代美術館

開催内容の変更や入場制限を行う場合がありますので、必ず事前に展覧会公式ホームページでご確認ください。

東京国立近代美術館

会 期: 2023年10月6日(金)~12月3日(日)

※会期中展示替えがあります

開場時間:10:00‐17:00(金曜・土曜は20:00まで)

※入場は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜

観 覧 料:一般1,800円、大学生1,200円 高校生700円、

中学生以下、障害者手帳提示者と付添者1名は無料

※本展観覧料で入館当日に限り、

同時開催の所蔵作品展「MOMATコレクション」も観覧可能

問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

公式サイト https://www.munakata-shiko2023.jp/

おすすめの本

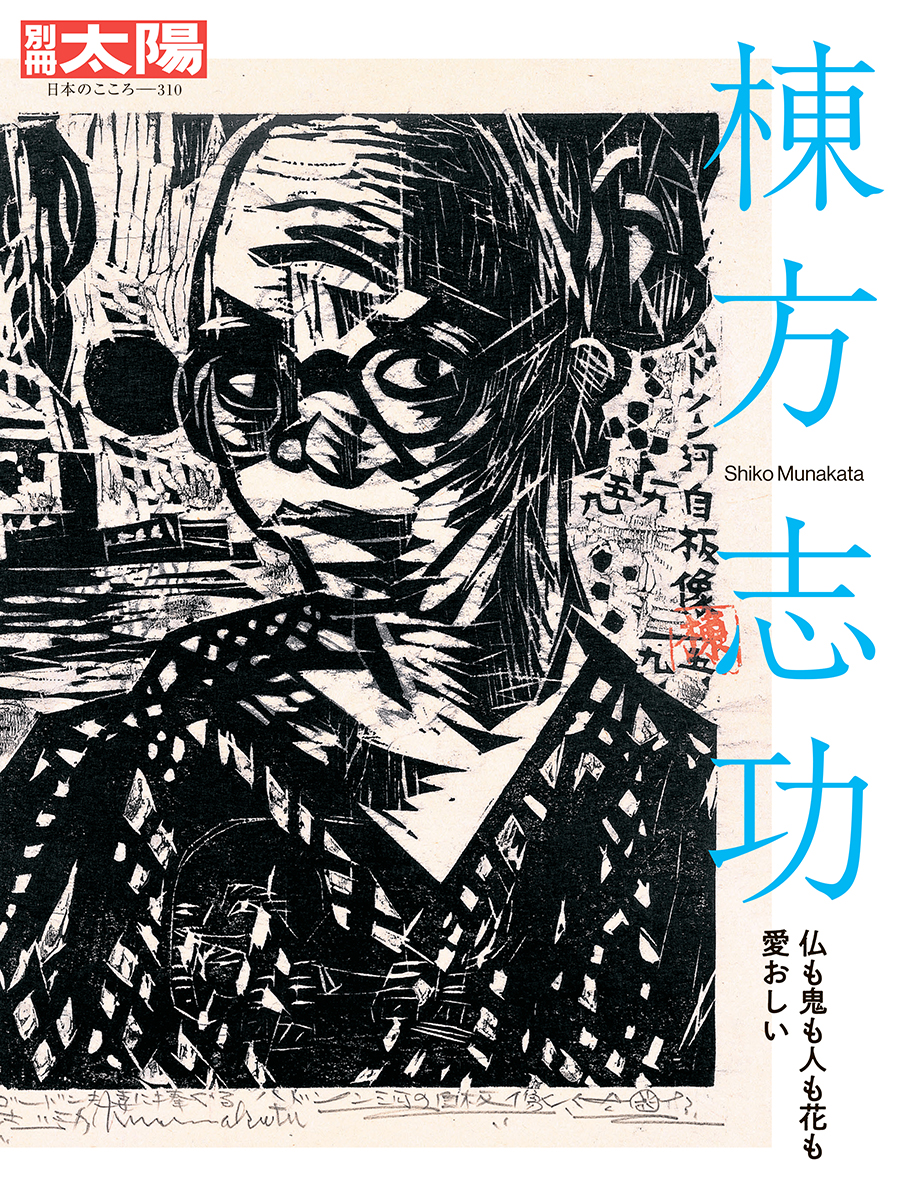

『別冊太陽 棟方志功』平凡社刊 2600円(+税)

本展にも学術協力している棟方の孫で棟方志功研究家・石井頼子が編集協力する特集。石井による解説で棟方の生涯とともに作品を追う。オールカラーで豊富な作品紹介のほか、写真も多数掲載。美術史家・学芸員から古書収集家、画廊代表まで、多彩な執筆陣で多角的に棟方の姿を浮かび上がらせる。コラムではさまざまな形で棟方と関わった人たちを取り上げ、棟方の人となりに厚みをもたらしている。巻末に常設で棟方の作品を見られる美術館も紹介され、本展の副読本としても最適。

大成建設所蔵-scaled.jpg)