別冊太陽2月の新刊は『川瀬巴水と新版画の作家たち──逝きし風景を求めて』です。

別冊太陽では、2017年に『川瀬巴水 決定版』を刊行していますが、それに続いての新版画特集となります。

近年、川瀬巴水が空前のブームとなって久しいですが、それに負けず劣らず珠玉の作品を描いた作家たちがいることを知ってもらいたい、そして作品を網羅的に紹介してみたいと思い、企画をスタートさせました。

渡邊庄三郎と二人三脚で制作した高橋松亭、日本人初の新版画作家となった橋口五葉、新版画にも才を発揮した伊東深水、洋画の感覚を取り入れた吉田博などなど……、見どころとなる作家はたくさんいます。

個人的には、戦後の新版画を牽引した笠松紫浪や土屋光逸などは、もっとたくさんの人に見てもらいたい作家でもあります。

多数の作家が「新版画」という新しい芸術を求め、その腕を競ったわけですが、では「新版画」とはそもそも何なのか?

よりよい鑑賞のために、本書より、監修の滝沢恭司氏による巻頭言を転載します。

「新版画をもっと楽しみ、深く鑑賞するために」

滝沢恭司(町田市立国際版画美術館 学芸員)

川瀬巴水の人気が沸騰している。現在も大規模な回顧展が全国の美術館を巡回中で、巴水の木版画への関心はさらに高まるに違いない。また、新版画とそのムーヴメントの生みの親である渡邊庄三郎(1885~1962)が出版した木版画を中心とする「THE 新版画 渡邊庄三郎の挑戦」展も巡回中で、新版画の人気も上昇することだろう。

本特集はそのような状況を背景に、巴水の作品をはじめとする「新版画」の風景画の真骨頂に迫るために組まれた企画である。今回は巴水のほかに高橋松亭(弘明)、橋口五葉、伊東深水、吉田博、笠松紫浪、土屋光逸、石渡江逸、伊藤孝之、そして来日して伝統木版の制作方法を学んだチャールズ・バートレット、エリザベス・キース、ノエル・ヌエットら風景を画題に新版画を制作した画家を取り上げることで、個々の画家の表現の核心とともに新版画による風景表現の特質などについて見直す機会にもなる。

そもそも「新版画」とは何か、最初に定義しておきたい。それは、浮世絵商の一方で、高橋松亭や伊藤総山の新作版画の版元でもあった渡邊庄三郎が大正初期に版行を開始した、版元、画家、彫師、摺師の協業によって制作された、芸術作品としての「新しい木版画」である。渡邊が浮世絵版画を「古版画」と呼び、芸術性の高い新作の木版画をその後継者と位置づけて「新版画」(新板画)と呼んだことに由来し、1960年代以降にこの用語が定着した。

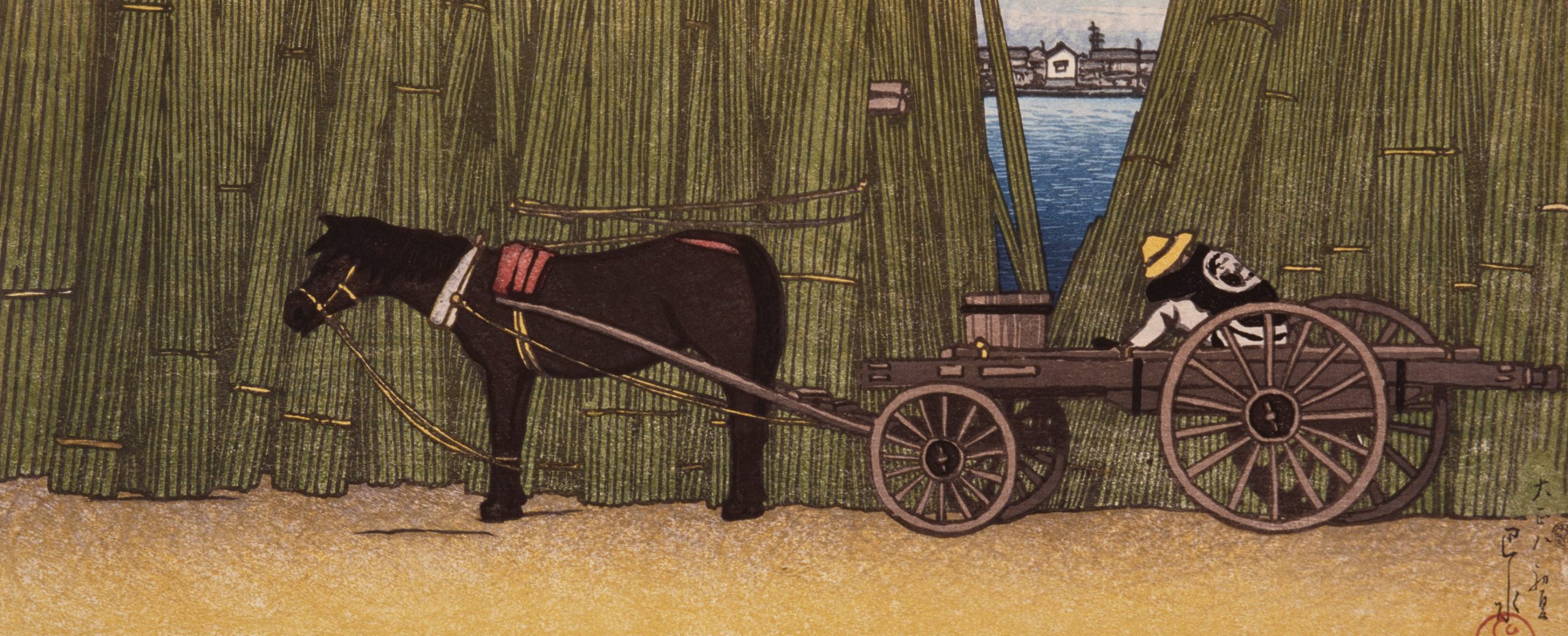

大正5年(1916)正月

提供:渡邊木版美術画舗

しかしその際、「新版画」は自刻・自摺を提唱した「創作版画」と区別するために、単純に、他刻・他摺の浮世絵系伝統木版という意味が付与されてしまった。しかしもともと新版画は、渡邊によって、画家の意が尊重され、画家が直接技術者を指揮して制作される、そして肉筆画に隷属しない、旧い型にも囚われない創作的分子に富んだ芸術本位の新しい「板画」(=木版画)とされ、機会あるごとに「創作版画」(創作板画)として紹介されてきた(渡邊は「高級版画」とも称した)。当初から肉筆画を原画とする複製的版画を批判し、木版画の独自性を標榜していた点は、自刻・自摺の創作版画と同じでもあった。制作方法とその違いからくる「創作」についての両者の考え方は完全に対立するものであったが、目指す方向はクリエイティブであることやオリジナル志向であるという点において同じであった。

では、具体的にどのような版画を「新版画」と呼ぶべきか。まず、大正4年(1915)に渡邊庄三郎が出版したオーストリア人画家フリッツ・カペラリ(1911年来日)の美人、風景、花鳥を画題とした木版画をその嚆矢とすることができる(挿図)。その直後に渡邊は、それらの木版画を「新版画」の見本として橋口五葉と組んで《浴場の女》(挿図)を制作・出版した。また、ほぼ同じ時期に、イギリス人画家バートレットによるインドと日本の風景木版シリーズを制作・出版した。新版画とは、それら最初期の作例からその後渡邊庄三郎が出版しつづけた木版画を中心に、渡邊につづいて同様の事業を開始した版元が出版した版画までを指すことができる。少なくとも現在はそのように理解されている。同じ版元が戦後も継続して出版した版画も「新版画」と呼んで差し支えない。また、先の定義に該当する、戦前の私家版の版画も「新版画」と称せる。

このような基準を前提とすると、画家側から見た「新版画」とは、戦前から新版画出版を始めた版元の下や、戦前から私家版というかたちで制作に取り組んできた画家たちの版画であるといえよう。

大正4年(1915) 渡邊版画店 渡邊木版美術画舗蔵

中/フリッツ・カペラリ《黒猫を抱く女》

大正4年(1915) 渡邊版画店 個人蔵

右/橋口五葉《浴場の女》

大正4年(1915) 渡邊版画店 千葉市美術館蔵

渡邊庄三郎が折に触れて述べたことばを踏まえ、まずは以上のような枠組みを基準として設けることが妥当だと考える。この枠組みをたたき台にして、今後検討していくのがよいだろう。戦後そして現在において、この枠組みの外で、版元・アーティスト・彫師・摺師が協業して制作した/している木版画などは、もう少し議論して、あらためてその定義や呼称を考えるべきだろう。

新版画は浮世絵版画の伝統美と明治・大正・昭和の近代の感覚が融合した、浮世絵を超克する近代美術(モダンアート)の一分野として成立している。このように書くと、巴水の木版画などをそのように位置づけることに違和感を持つ方がいるかもしれない。巴水の風景木版は逝きし江戸や明治初期の面影を強く感じさせるからだ。しかし、巴水にしても、浮世絵版画の名所絵の延長ではなく、ごく普通の風景に感情移入して制作することが浸透しはじめた明治20年代の「風景の発見」以降の系譜のなかで、現地を訪れて自分の眼で風景を選んで制作した、さらに近代西洋美術に感化されて制作した、紛れもない近代の画家であった。

本特集はこうした巴水の木版画などから受ける印象によって「逝きし風景を求めて」というタイトルを付している。しかし、大切なことはひとつのイメージによって全体を括ることではなく、作者ごとに、あるいは作品ごとに表現の本質や特質を探し、言葉にあらわしてみることだ。例えば川瀬巴水と吉田博の風景画の違いを探し、言い表してみてほしい。単純な言い方になってしまうが、私は巴水の木版画は、西欧のジャポニスムを逆輸入するかたちで明治時代末に流行した、「江戸趣味」の系譜の延長にある浮世絵派の「日本画」で、博の版画は来日して新版画を制作した外国人の木版画同様に、基本的には西洋の眼によって制作された「西洋画」であると感じている。果たして読者の方々は二人の表現の違いをどこに見出し、どう言い表すだろうか。

また、一人の作者でも制作時期によって表現には違いがある。関東大震災前の巴水は、木版という素材を活かして大正期特有の抒情性の強い表現を志向していたが、その後は細かい描写によってより写実的な表現へと向かったように思われる。読者の方々はどのように見られるだろうか。

例えばこのような見方をして、本特集で新版画鑑賞の楽しみやその魅力を再発見されることを期待したい。(了)