今から千年前。日本では王朝女流文学が花開きました。その中でも『源氏物語』は金字塔とも言える輝きを放ち、後の有職故実の世界にも大きな影響を与えました。「源氏物語に書いてあるから」という理由から後世、変容した有職の事物も多いのです。

『源氏物語』は精神性が高く、先行する『宇津保物語』などと較べて装束など、事物の具体的描写は少なめなのですが、「末摘花」の帖に「昔物語にも人の御装束をこそまづ言ひためれ」とあるように、当時の貴族社会では装束によるイメージ認識は非常に強固なものだったのです。

『源氏物語』を書き始めた頃の紫式部はまだ宮中に出仕していなかったと思われるため、物語のはじめのほうは、宮中のありさまや装束などの事物についての記述が正確でない部分もあるようです。そこで正確であろうと思われる事実を『源氏物語』より少し前の貴族たちの記録『吏部王記』『西宮記』、そして朝廷運営マニュアル『儀式』『新儀式』『延喜式』などから窺ってみたいと思います。

物語の中盤以降になると描写も正確になり、当時の宮中の様子が具体的に見えてきますし、むしろ『源氏物語』の記述に現実の事物を合わせようとする傾向も生まれました。

つまり『源氏物語』を見ることは、有職故実の勉強に不可欠、たいへん重要なことになるのです。そして何より、千年前の殺伐とした世界の中で、文字どおり「平安」な文化を彩った日本女性たちの活躍ぶりを体感したいと思います。

第一帖 桐壺

桐壺帝(きりつぼのみかど)には女御・更衣などさまざまな身分の后妃がいましたが、その中でもそう身分の高くない出自を持つ「桐壺更衣」を特に寵愛しました。嫉妬した他の妃たちから数多くのいやがらせを受けた桐壺更衣ですが、やがて美しい男皇子を出産します。それがこの物語の主人公。母・桐壺更衣の死後、幼い皇子は帝の愛にはぐくまれ、内裏で暮らしました。

皇子は七歳の「読書始」で天才的な学才を現し、管絃の技も素晴らしく、宮中の人々を驚かせます。高麗人の人相見に皇子を占わせると「帝王の相があるが帝位に就くと国が乱れる。しかし政治を補佐する臣下の相でもない」という判断。宿曜道(星占い)の結果も同様であったため、第一皇子の祖父である右大臣が脅威に思っていることも考え合わせ、帝は「後見人のいない無品(むぼん)の親王では皇子の先行きが心配である」として、皇子を皇族から臣下に降下させて源姓を下賜したのです。美しい様子と素晴らしい才能から、高麗人が名付けた「光る君(源氏)」と呼ばれることになります。

やがて桐壺更衣によく似た「藤壺の宮」が女御として入内し、帝の寵愛を受けるようになります。幼い源氏は母の面影を持つとされる藤壺の宮を慕うようになりました。

源氏は十二歳で元服。盛大な元服式で子ども時代の長い髪を切り、成人となった源氏は加冠役の左大臣の姫と結婚しました。姫は源氏よりも年上で、その母親は桐壺帝と母が同じなので、源氏と姫はいとこ同士ということになります。

元服後の源氏は今までのように帝の御簾の中には入れてもらえなくなり、帝や藤壺の宮と直接顔を合わせることができない寂しさを感じるようになりました。

(原文)

「御局は桐壺なり。あまたの御方がたを過ぎさせたまひて、ひまなき御前渡りに、人の御心を尽くしたまふも、げにことわりと見えたり。」

(現代語訳)

(お局は桐壺である。おおぜいのお妃方の前をお素通りあそばされて、そのひっきりなしのお素通りあそばしに、お妃方がお気をもめ尽くしになるのも、なるほどごもっともであると見えた。)

源氏の母である更衣は「桐壺」を局として起居していました。桐壺は後宮の七殿五舎のうちの「淑景舎(しげいしゃ)」の別名で、坪庭に桐の木が植えられていたため「桐壺」と呼ばれたのです。五舎には同じように坪庭に植栽された樹木により、飛香舎には「藤壺」、凝花舎には「梅壺」、昭陽舎には「梨壺」という別名がありました。

ただし北西の襲芳舎(しゅうほうしゃ)だけは「雷鳴壺(かんなりのつぼ)」という名称。これは雷雨の際に天皇が避難した場所であるからとも、霹靂(へきれき)の木(落雷した木)があったからとも言われ、定かではありません。

桐は高木で、初夏に薄紫色の花が咲きます。独特の円錐花序が直立しする姿は優美で、鳳凰が住む木であると古代中国の伝説にあることから、帝位を象徴する植物とされました。紫色の花が多く登場する『源氏物語』の冒頭を飾る花として、まさに相応しいと言えるでしょう。なお父帝は「桐壺帝」と呼ばれますが、これは後世の読者が、桐壺更衣を深く愛した帝に名付けた便宜上の呼称です。

<文献>

『禁秘抄』(順徳天皇)

「桐壺<桐。近年不見。但荒廃之間、毎庭有桐>。」

『年中行事歌合』(二条良基ほか詠)

「右桐壺と申は淑景舎也。桐を庭にうへられたる故に桐壺と申也。舎をつぼと申にや。仮令雑舎など申候様に、大内の中、ちいさき殿なり。」

『大内裏図考証』(裏松光世)

「淑景舎<或曰桐壺。枕草子シゲイサ。源氏物語シゲサ、又ジケイサ。古本拾芥云、桐壺、淑景舎≪常シゲイト云≫。」

(原文)

「この御子三つになりたまふ年、御袴着のこと一の宮のたてまつりしに劣らず、内蔵寮、納殿の物を尽くして、いみじうせさせたまふ。」

(現代語訳)

(この御子が三歳におなりの年に、御袴着の儀式を一宮がお召しになったのに劣らず、内蔵寮や納殿の御物をふんだんに使って、大変に盛大におさせあそばす。)

乳幼児死亡率が非常に高かった時代、生後間もなくや、三歳・五歳・七歳などの節目に成長祝いを盛大に行いました。第一皇子である「一の宮」のときと同じように、宮中で物品調製を担当する内蔵寮あげての準備をしたことに、帝が皇子にかける深い愛情が見て取れます。

「袴着(はかまぎ)」は「着袴(ちゃっこ)」とも呼ばれ、はじめて袴をはく儀式です。行われる年齢はさまざまでしたが、『河海抄』では「皇子三歳着袴例」として冷泉院・円融院・花山院・一条院を挙げていますから、紫式部がこれらを参考にしたことが想像できるでしょう。

着袴の儀式は男女ともに行われます。これ以後、それまでは小さな小袖に付けられた紐を背中で結ぶ幼児服であったものが、大人のように小袖を帯で締めて袴をはく「童姿」となるのです。

<文献>

『小右記』(藤原実資)

「万寿四年(一〇二七)四月五日乙亥(中略)今日若宮御着袴。可来入者、問時剋。令申云、酉時者(中略)余参東宮、若宮着袴日也。有殿上饗、関白以下在殿上。御前装束不見。放殿上隔障子懸御簾々々。前立五尺御屏風、其内事不見。酉時着袴、宮(敦良親王)結給腰。秉燭後益若宮御前<御台六本、盛銀器、宮亮泰通朝臣奉仕> 、参議定頼執打敷、殿上四位以下執饍。次敷菅円座御前簀子。主殿執燎。宮出御。関白候座。以宮亮良頼召諸卿。余先着座。内大臣以下相従。居衝重、盃酒一両巡。次供御膳<懸盤六本、浅香歟。御膳盛銀器。大夫頼宗奉仕>。中納言長家執行打敷。四位以下益供。称警蹕<々々事余疑。其故者女院御坐、仍所疑也。彼此云、尤可疑事也。関白云、宮最初事也、無警蹕如何。余云、左右可随定。仍警蹕>。御膳了有糸竹興。其上達部殿上人禄有差<大臣女装束、加織物褂>。子始許事了。」

左:紐付衣の子ども(『春日権現記』国立国会図書館デジタルコレクション)

(原文)

「その年の夏、御息所、はかなき心地にわづらひて、まかでなむとしたまふを、暇さらに許させたまはず。(中略)輦車の宣旨などのたまはせても、また入らせたまひて、さらにえ許させたまはず。」

(現代語訳)

(その年の夏、御息所は、ちょっとした病気をお患いになって、退出しようとなさるのを、お暇を少しもお許しあそばさない。<中略>輦車(れんしゃ)の宣旨などを仰せ出されても、再びお入りあそばしては、どうしてもお許しあそばされることができない。)

生母の桐壺更衣が急な病に倒れます。更衣を深く愛する帝は宮中からの退出を許しませんでしたが、いよいよ危篤になりますと「輦車の宣旨」を下して泣く泣く里に帰すのです。「輦車」は人が手で引く小型の車で、牛車が入ることのできない大内裏で用いられましたが、原則として三位以上の高位の者しか使用できません。このとき位階が四位であった桐壺更衣に使用が認められることは破格の待遇であったのです。

また身分によって輦車が入ることができる範囲が決まっていたことが平安時代の朝廷運営マニュアル『延喜式』に見られます。それによれば「妃」は自分の殿舎まで、「夫人」・内親王は温明殿・後涼殿の裏まで、三位命婦(女官)・「嬪」・女御・女王および大臣の嫡妻は兵衛陣(陰明門・宣陽門)までが通行範囲です。後涼殿の裏まで入ったであろう桐壺更衣への勅許が、いかに特別なものであったことがわかります。

<文献>

『新儀式』

「親王公卿有別勅聴乗輦車出入宮中并帯剣事。親王・太政大臣・大臣・若有国之元老・朝之重臣、別聴乗輦車出入宮中。」

『延喜式』(雑式)

「凡乗輦車出入内裏者。妃限曹司。夫人及内親王限温明・後凉殿後。命婦三位限兵衛陣。但嬪女御及孫王大臣嫡妻乗輦限兵衛陣。

『河海抄』(四辻善成)

「上古は女房もてくるまゆるされぬ程は門よりおりて道の程机丁をかゝけてまいりける也。」

(原文)

「高麗人の参れる中に、かしこき相人ありけるを聞こし召して(中略)宿曜の賢き道の人に勘へさせたまふにも、同じさまに申せば、源氏になしたてまつるべく思しおきてたり。」

(現代語訳)

(その当時、高麗人が来朝していた中に、優れた人相見がいたのをお聞きあそばして、<中略>宿曜道の優れた人に占わせなさっても、同様に申すので、源氏にしてさし上げるのがよいとお決めになっていた。)

宇多天皇により、外国人が天皇に直接対面することが禁止されました。海外使節が感染症を持ち込んだ事例が数多く史書に残りますので、その理由からでしょうか。身分を隠した皇子は海外使節応接施設の「鴻臚館(こうろかん)」まで出向き、高麗人の人相鑑定を受けます。この話は『日本三代実録』にある嘉祥二年(八四九)、光孝天皇の逸話を元にしていると考えられます。

皇子の観相の結果は「帝王になる相もあるが、それでは国が乱れる。さりとて朝廷の重鎮となる相とも思えず」と複雑なものでした。桐壺帝は念のためと宿曜道の達人にも占わせますが結果は同じで、皇子の将来を考えて源姓を授け臣下としたのです。皇族を臣籍に降下させ「源」姓を授けることは嵯峨天皇から始まり、皇族数の増加による経費を削減する意味があったと言われます。天皇の子が臣下となった場合を「一世源氏」、親王の子の場合を「二世源氏」と呼びますから、光る君は一世源氏です。

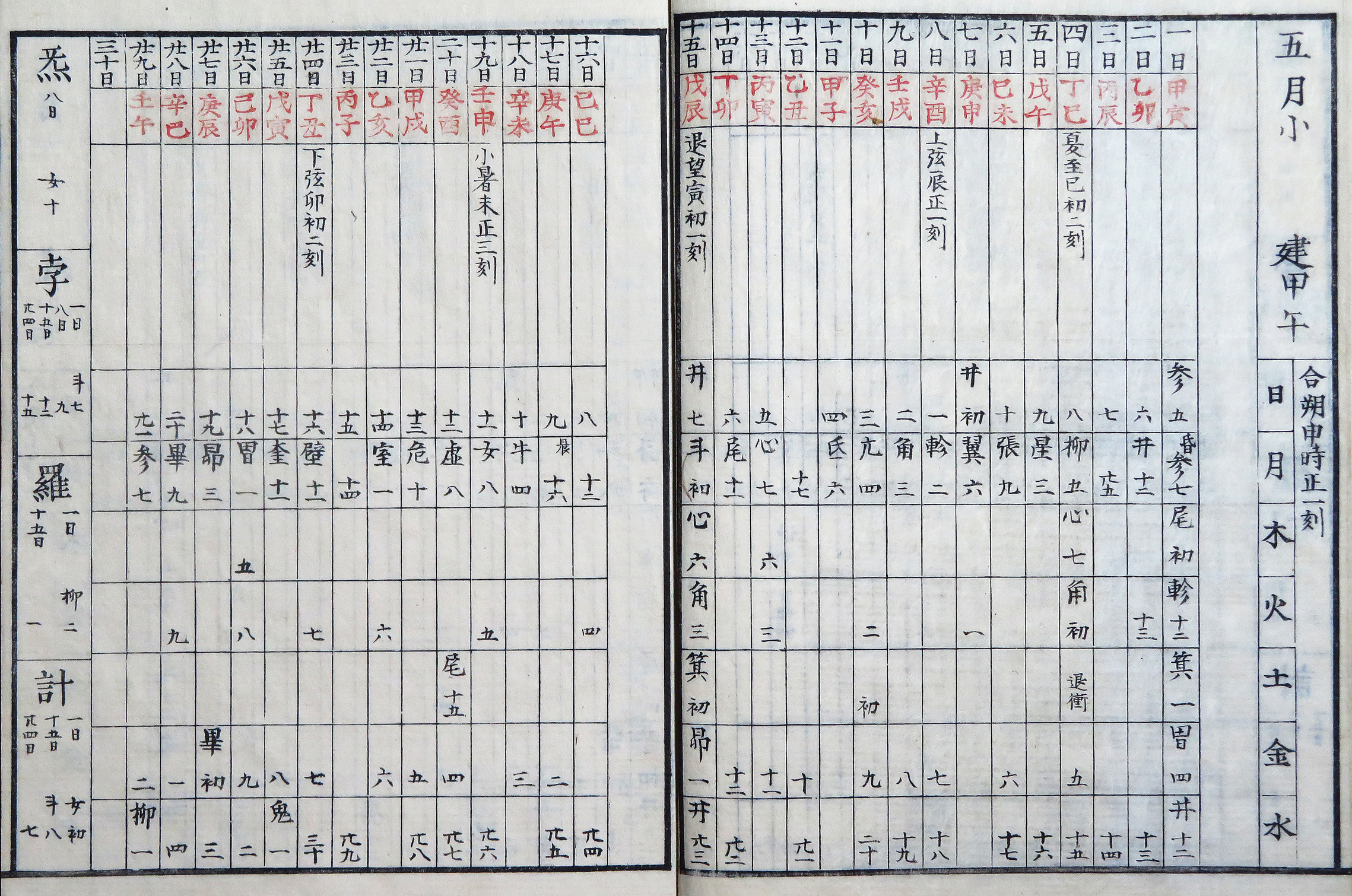

宿曜道は空海などがもたらしたインド由来の占星術で、村上天皇の応和元年(九六一)頃から朝廷で重んじられるようになります。『源氏物語』が書かれた時代には特に流行していたのでしょう。宿曜道では「日月火水木金土」を重んじますが、その運行を記した「七曜暦」は、『続日本紀』天平二年(七三〇)に「陰陽医術及び七曜頒暦などは国家の要道であり、廃欠することを得ず」とあるほど、古くから重んじられていたのです。

<文献>

『寛平御遺誡』(宇多天皇)

「外蕃之人必可召見者。在簾中見之。不可直対耳。」

『日本三代実録』

「嘉祥二年(八四九)、渤海国入覲。大使王文矩、望見天皇在諸親王中拝起之儀、謂所親曰。此公子有至貴之相、其登天位必矣。」

『河海抄』(四辻善成)

「弘仁五(八一四)年五月八日 遂下明詔男女都属卅人初賜源朝臣。姓其名男皆用一字。其爵女同叙従四位<弘仁源氏本系序 源順作>。」

(原文)

「この君の御童姿、いと変へまうく思せど、十二にて御元服したまふ。居起ち思しいとなみて、限りある事に事を添へさせたまふ。(中略)おはします殿の東の廂、東向きに椅子立てて、冠者の御座、引入の大臣の御座、御前にあり。申の時にて源氏参りたまふ。角髪結ひたまへるつらつき、顔のにほひ、さま変へたまはむこと惜しげなり。」

(現代語訳)

(この君のお童子姿を、とても変えたくなくお思いであるが、十二歳でご元服をなさる。御自身お世話を焼かれて、作法どおりの上にさらにできるだけの事をお加えあそばす。<中略>いつもおいでになる清涼殿の東廂の間に、東向きに椅子を立てて、元服なさる君のお席と加冠役の大臣のお席とが、御前に設けられている。儀式は申の時で、その時刻に源氏が参上なさる。角髪に結っていらっしゃる顔つきや、童顔の色つやは、髪形をお変えになるのは惜しい感じである。)

源氏は当時としては標準的な年齢である十二歳で元服(成人)しました。桐壺帝は先年の第一皇子元服式にも劣らない盛大な儀式を行いました。子どものときは冠を着けず長い髪を左右で束ねる「みづら」を結い、脇の縫われていない子ども用の袍を着る可愛らしい「童姿」でしたが、これを成人用の髪型、装束に改めるのです。

みづらを解いて長い髪を紙に包んで切り、元結で頭頂に束ねるのは「理髪」役の大蔵卿。髪を冠の中に引き入れてかぶせる「加冠」役は左大臣が務めました。この「加冠」は「冠親」とも呼ばれ、冠者(冠をかぶせてもらう者)の後見人として、その後になにかと世話をすることになります。そして源氏は加冠の左大臣の姫を正妻にすることになります。

なお、帝から盃を授けられたときに左大臣が詠んだ歌に

(原文)

結びつる心も深き元結ひに

濃き紫の色し褪せずは

とあるように、初めて髻を束ねる「初元結」は紫色の組糸がきまりでした。

元服前後の源氏の装束は具体的には記載されていませんが、平安時代末期の例では童姿は「赤色闕腋袍(あかいろのけってきのほう)」の束帯、元服後は「浅黄綾縫腋袍(あさぎあやのほうえきのほう」の束帯です。この「浅黄」は薄黄色のことで、『養老令』に定められる無位の当色。平安中期の『西宮記』にも「一世源氏は元服式後、黄衣に着替えて拝舞する」とありますので、元服後の源氏は黄色の袍を着ていたと思われます。

<文献>

『新儀式』

「源氏皇子可加元服。先撤昼御座、立倚子為御座矣。孫廂南第二間敷畳并茵為加冠座。其西南敷菅円座、為冠者座<延長七年二月十六日、両源氏加冠之時、孫廂第二三間敷加冠座其南第一間敷円座二枚、為冠者座>。時尅出御。令侍臣喚加冠人。加冠人参入着座。次源氏依召参入侍座。侍臣以理髪具<匣盖納櫛巾冠等也>置座側。次召侍臣堪其事者<用四位>令理髪。訖加冠人進而加冠。訖理髪人更進而理髪、畢退下。次源氏退下。更服参入。当于御座、於庭中拝舞退出。次令内侍召加冠人、応召参上。命婦持禄給之、拝舞退出<其禄同親王加冠之時>。女蔵人召理髪者、同給禄<又同親王之例>拝舞退出如初。内蔵寮弁備饗饌、給殿上侍臣。或出御侍方有歌遊事。王卿已下至于六位、給禄有差。」

『西宮記』(源高明)

「一世源氏元服<御装束同親王儀(中略)>。冠者下<於下侍改衣、黄衣>拝舞<入自仙華門>。」

『桃花蘂葉』(一条兼良)

「建久六三廿九、惟明親王元服、御年十七御装束事(中略)童束帯。赤色浮織物闕腋袍<尻長小葵文打裏入中陪云々>、躑躅下襲<同文在引帯>、黒半臂<在緒>縮線綾表袴<濃裏>。濃打御袙、裏濃蘇芳、御袙一領、濃御単、濃張大口、有文丸鞆帯、泥絵扇、襪、糸鞋、総角。元服以後束帯。浅黄綾袍<雲鶴文無裏>、紅張大口、同色打袙、同色単衣<自余同上>。」

※本文の『源氏物語』引用文と現代語訳は渋谷栄一校訂<源氏物語の世界>より

次回配信日は、2月1日です。

中:赤闕腋袍での加冠(風俗博物館)

右:江戸時代の源氏絵屏風における元服画面

八條忠基

綺陽装束研究所主宰。古典文献の読解研究に努めるとともに、敷居が高いと思われがちな「有職故実」の知識を広め、ひろく現代人の生活に活用するための研究・普及活動を続けている。全国の大学・図書館・神社等での講演多数。主な著書に『素晴らしい装束の世界』『有職装束大全』『有職文様図鑑』『宮廷のデザイン』『有職植物図鑑』、監修に『和装の描き方』など。日本風俗史学会会員。