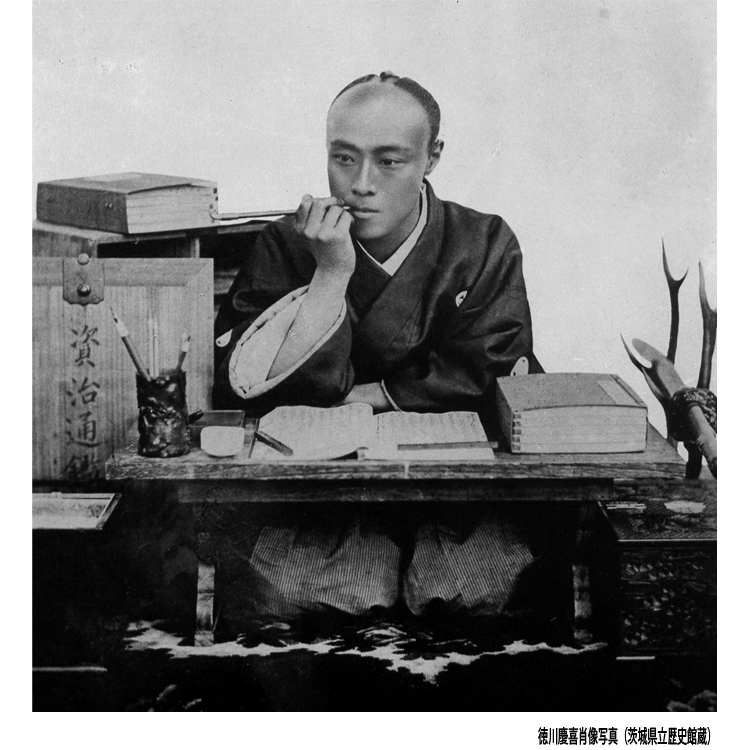

第十五代将軍・徳川慶喜は、朝廷に政権を返上し(大政奉還)、江戸開城を行なった最後の将軍である。『大奥』では史実と同様、男性として描かれ、江戸幕府の幕引きに重要な役割を果たしている。

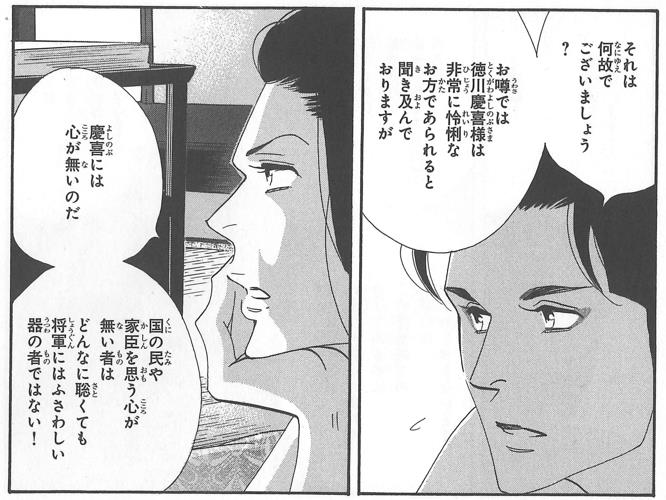

しかし、『大奥』で描かれる慶喜は、「名君」とは言い難い。

十三代将軍・家定には「慶喜には心が無いのだ 国の民や家臣を思う心が無い者はどんなに聡くても将軍にはふさわしい器の者ではない!」と言われるほどである。

では、史実の慶喜は、どのような人だったのだろうか。

慶喜は、家定の将軍継嗣をめぐり、徳川慶福(よしとみ。のちの十四代将軍・家茂)と競った人物で、英明とその将来を期待されていた。継嗣問題決着後は若い家茂を支える将軍後見職となったものの、不可解な言動もあって「二心殿(にしんどの)」とも呼ばれ、当時の幕閣や家茂の周辺からは警戒の目でみられていた。こうした慶喜に対する不信感は、江戸城大奥においても同様であった。「天璋院は、しまいまで、慶喜が嫌いサ。それに、慶喜が、女の方はとても何も分りゃしないといったのが、ツーンと直(じ)きに奥へ聞こえているからネ。そして、ウソばかり言って、善いかげんに言ってあるから、少しも信じやしないのサ」と、勝海舟は述べている(*1)。(P78・野本禎司「最後の将軍・徳川慶喜と大奥」より)

(*1)「清話のしらべ」(『新訂 海舟座談』[岩波文庫]所収)

作者のよしながふみは、慶喜を「空気が読めない」という非常に現代的な造形で描いている。「名君が穏やかな幕引きを導くとは限らないんですよね。慶喜は基本的に言っていることは間違っていないんだけれども、下のものを切り捨てても平気で、とにかく目の前の人への人情がない。だからこそ大勢の部下を戦場に残して、自分だけ逃亡できる。でも、それが皮肉にも「無血開城」につながりました。」(P102・よしながふみ特別ロングインタビューより)

慶喜の大奥に対する蔑視もあって、天璋院をはじめ大奥との関係はよくなかった。しかし、徳川家存続の危機に対してはどうであったか。鳥羽伏見の戦いが始まるや、大坂城を脱出、江戸に帰着した慶喜は、天璋院と静寛院宮(和宮)に面談を申し出ている。明治時代になってから大奥の女中は、「御帰りになったときは洋服でございました。宮様に御伺いになったところが、洋服の装(なり)では会わぬ、服を替えなくては御会いにならぬと申すことで、御用掛か何かの着物を借りて、(中略)そして奥に御通りになりました。その時に、天璋院様も御対顔になりました。伏見の戦争の御話を竪板(たていた)に水を流すようになさいましたと申すことです。その時に、宮様に歎願をして、朝敵でないということをあちらへ御状を願いたいということでございました」と述べている(*2)。この経緯については、『大奥』で描かれるように天璋院が先に面会し、慶喜と静寛院宮との面談をとりなした。これをうけて静寛院宮は徳川家存続を願う直書と慶喜の嘆願書を添えて女使を派遣、天璋院も徳川家存続のため薩摩藩隊長宛の手紙を認(したため)た。こうして江戸城総攻撃は回避され、徳川宗家は徳川家達(亀之助)が相続した。慶喜は朝敵の汚名返上、大奥側は徳川家存続と、最後までズレはあったように思うが、双方が折り合うことでそれぞれの危機を乗り切ったといえる。(P78・野本禎司「最後の将軍・徳川慶喜と大奥」より)

(*2)『旧事諮問録―江戸幕府役人の証言』上(岩波文庫)

確かに、「名君」とは言い難い逸話を持つ慶喜。しかし、慶喜が江戸幕府の最後の将軍であったからこそ、江戸の町が守られ、今の東京があるのかもしれない。

太陽の地図帖『よしながふみ 『大奥』を旅する』

詳細はこちら