Bunkamuraが常に時代の先を行く主体であり続けようとするとき、そこにモーツァルトが戻ってくるのは、必然なのかもしれない。Bunkamura35周年記念公演・ORCHARD PRODUCEとして、会場をめぐろパーシモンホールへと展開する形で上演されたモーツァルトのオペラ《魔笛》(2024年2月21、22、24、25日)は、指揮:鈴木優人、美術:千住博、演出:飯塚励生、衣裳:高橋悠介、映像:ムーチョ村松、振付:渡辺レイというクリエイティヴ・チームによって作られた。1989年のオープニングイヤーのときと同じ《魔笛》を取り上げたことは、ある意味原点回帰でもあったが、その上演スタイルは、時代を反映して、はるかに進化を遂げたものになっていた――。

会場は閑静な木立に囲まれためぐろパーシモンホールであったけれど、ここは確かにBunkamuraの匂いがする。そう感じたのは、出演者も観客も、同じだったのではないだろうか。

そこにはやはり、スケールの大きな滝や崖の作品で国際的に著名な画家・千住博が舞台美術を担当し、演出コンセプトにも強い影響力を及ぼしていたことが大きい。スタッフ陣も強力で、Bunkamuraらしい総合芸術へのこだわりが感じられた。

オーケストラ・ピットにはバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)というのもインパクトがあった。鈴木優人が首席指揮者をつとめ、古楽オーケストラとして世界的な評価を得ているこの団体が、4日間も《魔笛》を演奏する。それだけでも、いつもと違うフレッシュな響きのモーツァルトが体験できるのは、もう約束されたようなものである。

序曲が始まると、舞台奥には青い空のもと、豊かな森が広がっている。水辺の気配もある。しかしそれは固定された絵画ではない。やがてこの樹木たちは静かに揺れ始めるのだ。風が吹き、鳥たちが舞い、雲行きが変わってくる。雨が降り出し、暗くなって嵐になる。二人のダンサーが、まるで自然の象徴であるかのように踊り始める。そしてそのまま第1幕に。

この魔法のような開始部を観ているだけで、いろいろなことを考えさせられた。

通常のオペラの舞台装置では、どんなに自然を模写しているようでいても、ここまで精緻なものが作られることは滅多にない。本物の自然は、空と雲と光は、木々の葉は、いっときたりとも動かないことはない。生き物の気配に満ちているし、絶えず揺れて、呼吸している。今回の《魔笛》では、たくさん吊り下げられた布を生かしつつ、上演の最初から最後まで、常に背景では何かが動いていた。ハリボテのように固定されることはほとんどなかった。そこに強いリアリティと神秘性があった。私たちの生きているこの世界への深い洞察があった。

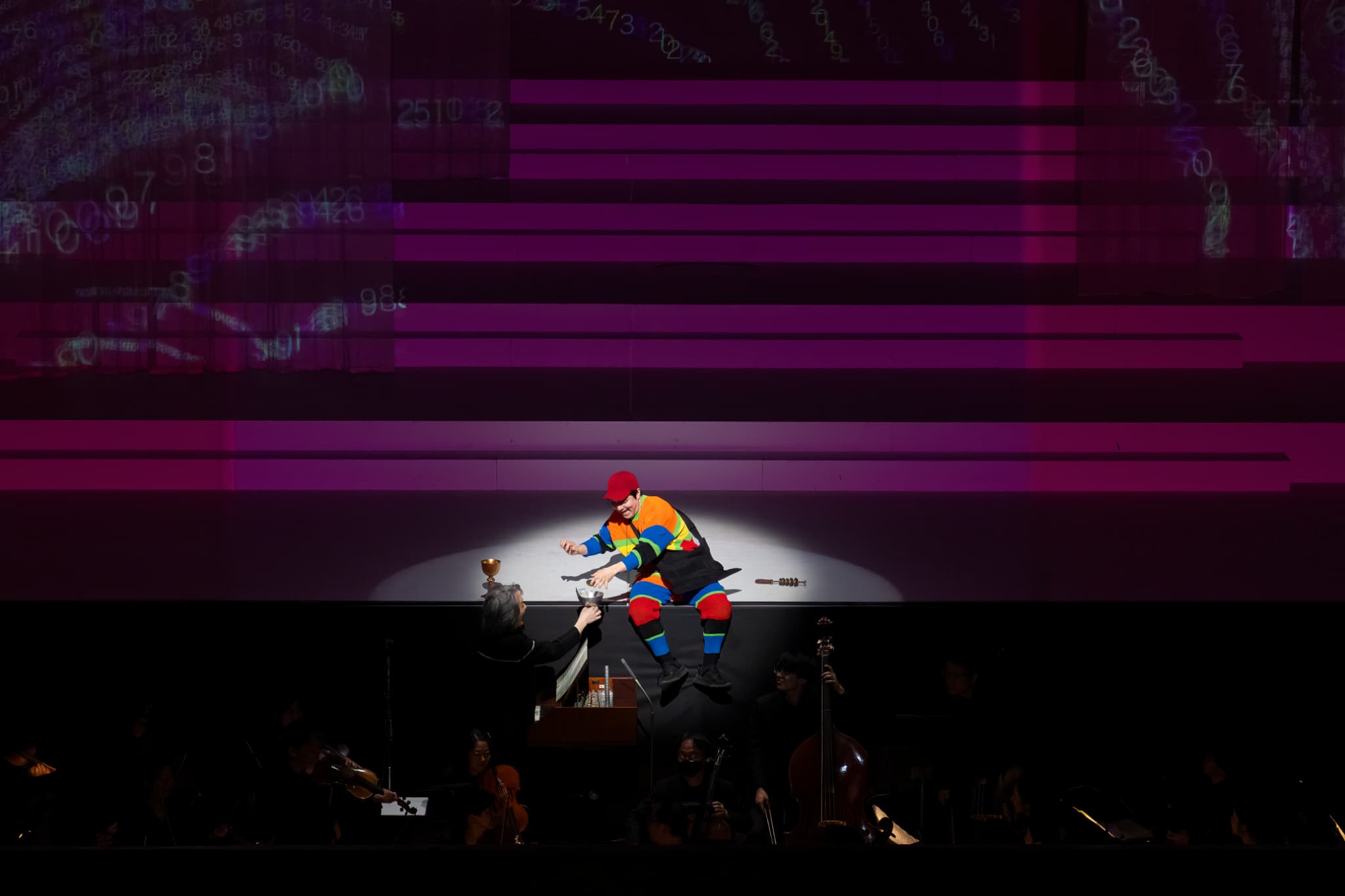

視覚面では他にもさまざまな仕掛けがあった。宇宙の星々のきらめきや、都会の照明。人間の知恵と探求心や産業社会を象徴するかのような、無数の数字の浮遊する幻想空間。これらもまた、常にゆっくりと動き続けている。

これらすべての視覚効果は、画家・千住博と、映像のムーチョ村松、照明の高木正人のコラボレーションあってこそである。

衣裳(高橋悠介)では、王子タミーノや鳥刺しパパゲーノ、モノスタートスはいかにも絵空事の登場人物といった風情なのだが、その一方で3人の侍女や夜の女王は現代人の恰好で、ザラストロやその部下たちはおそらくIT系企業につとめるサラリーマンたちのようである。おとぎ話の世界を、この現代に生き生きと蘇らせるには、こうした手法は面白い効果を生んでいた。

こうした全体のビジュアル的な演出の中では、二人のダンサー(振付:渡辺レイ。ネザーランド・ダンス・シアターに在籍した経歴を持つ)は、場面ごとに象徴的な意味合いを帯びる。冒頭のシーンで大蛇が出てこないで、ダンサーが踊る嵐の中でタミーノが気を失うのは、自然の脅威ということなのだろうか、と想像させるものがあった。

いま世界のオペラ界の潮流を見ると、視覚面でのこうしたさまざまな効果、ときには魔術的な幻想を映像によって作り出す技術が、どんどん進化し洗練されてきている。今回の《魔笛》は、そうした動きの一環とも言えるだろう。

プログラム冊子で千住博はこう述べている。

「例えば、パミーナはザラストロに“拉致”されました。その母親が夜の女王なわけですが、物語の最後が、拉致された娘を返してほしいと言っているお母さんを地獄に放り込んでハッピーエンドというのは許されない展開だと私は思っています。実際によく読み解くと『許す』という言葉も出てきていますし。そうした意味で、現代日本での上演においては軌道修正が必要な部分があるとは考えました」

このあたり、演出コンセプトの根幹にかかわる強い主張である。

レクイエムとほぼ同時期に書かれた《魔笛》は、明るく楽しいおとぎ話のようなストーリーの中で、さりげなく「死」ということに何度も触れられている作品である。夜の女王はザラストロを殺すように娘パミーナに命令する。絶望したパミーナは自殺しようとする。恋人ができないパパゲーノも3つ数えて誰も助けてくれないならこの世からおさらばだと言う。ザラストロの教団は死を覚悟して試練に耐えろと言う。そうした死についての数々のエピソードをどう受け止めるのか。これは《魔笛》を上演する側にとっても、体験する側にとっても、案外大きな問題かもしれない。もちろん、モーツァルトの音楽があまりにも美しいので、難しく考えずに気持ちよく楽しめるようにできているけれど。

今回の上演で象徴的だった箇所をひとつ挙げておきたい。

パパゲーノが、彼女がいないということを嘆いて、客席に向かって3つ数えて死のうとする場面がある。3人の少年が出てきて、グロッケンシュピールを使うことをアドバイスし、パパゲーナが出てきて楽しく希望に満ち溢れる、というあのシーン。

今回の舞台では首を吊ろうとするお約束の演技はなく、背景に「カノジョいない」と手書きの文字が大きく映し出される底抜けに楽しい演出となっていた。だが、一瞬だけ、パパゲーノ役の大西宇宙は、この世からはおさらばだという絶望の色を声の表情の中にグッと深く込めた。あれにはゾクッとした。

あの瞬間こそ、今回の《魔笛》の最大のポイントだった。

演出はどうあれ、美術はどうあれ、歌手は作曲家が書いたあの音を誠実にうたう。そこに一番迫力が出る。それがオペラなのだ。

タミーノのイルカー・アルカユーレック、パミーナの森麻季、夜の女王のモルガーヌ・ヘイズ、ザラストロの平野和、パパゲーナの森野美咲、モノスタートスの新堂由暁、3人の侍女の松井亜希、小泉詠子、坂上賀奈子ら、それぞれが生きた役柄を美しい背景のなかで演じていた。バロックの素養のある何人かの歌手は、ハッとさせるような装飾音を入れたところもあって、それも素晴らしかった。

最後に、後日指揮の鈴木優人に取材した際のやりとりをご紹介しよう。

――今回のプロダクションを振り返ってみていかがですか?

「とにかく美術の千住博さんがアート・ディレクションみたいな感じで、ドラマトゥルクとしてもかなり発言されていて、かつ最初からこれはこうなるべきだという確かな強いアイディアを持っていました。

とは言いながら、千住さんもその映像をムーチョ村松さんと作り込む過程で、描きたい《魔笛》像というのもちょっと変化していったのかなと思います。衣裳の高橋悠介さんも非常に面白いアイディアを持っていて、色ひとつとってもなぜその色なのかという高橋さんなりの根拠があったので、衣裳に関するミーティングなんかもとてもエキサイティングでした。

そうやって、アーティスティックに打ち込んでくれている素晴らしい人たちがいたので、僕は音楽の方にすごく集中することができて幸せでした。

演出の飯塚励生さんは歌手たちとクリエイティヴ・チームをうまく調整して、本当に大変だったと思います。何しろ映像は稽古場では見られないですから。それなのにホールに入ってからの調整が見事でした。舞台も明かりも綺麗で、映像と衣裳と一体となった素晴らしいものだったと思いますね」

――いつものバッハではなく、モーツァルトのオペラは新鮮だったのでは。

「人によっては結構よく観ることのあるオペラだと思うので、前に観たこれと比べてこうだなっていうのがあったかもしれないですけど、僕にとってはそういう先入観なしに取り組めたのが新鮮でした。

もちろん僕も何度も観ていますし、部分的にはやったこともあるんですけど、全幕を上演するのは初めてだったので、そういう意味で勉強にもなった。BCJとはモーツァルトのオペラでは《後宮からの逃走》をはじめ、ダ・ポンテ三部作以前の作品には取り組んできました。《後宮》にも共通する点ではありますが、レチタティーヴォがほとんどないジングシュピール(素のセリフの入ったドイツ語の歌芝居)というのが今回の音楽的なところでの楽しさでしたね。

レチタティーヴォがあると、そこにはセリフと違って伴奏がありますから、物語の進行のある程度のテンポ感を、モーツァルトの才能が決めてくれている。そういった意味で、《ドン・ジョヴァンニ》なんかはかえってその点が難しいけれども」

――次にまたモーツァルトのオペラをやることが、もう視野にあるんですね。

「僕らがやるべきことは、賛否両論を作ることだと思っています。渋谷区っていうのは、ジェンダーの平等とか、LGBTの方々への権利とかに関しても先進的ですし、みんな自分の現代性を試しに来る場所だと思うんです。そのど真ん中に建っている劇場というのがBunkamuraのアイデンティティですね。

今回も、パーシモンという別の劇場なのにあたかもBunkamuraに来たかのような強い熱気とか、渋谷で最先端のものを作っているというプライドと一致団結感とか、そういうものを現場の空気で感じました。それは何人もが言っていました」

――モーツァルトの現代性ってどういうところだと思いますか?

「音楽に関して言うと、すごく帰納的な楽譜で、エッセンスが音になるべくシンプルに書いてある。特に《魔笛》は楽譜の書き方という意味でも洗練されていて、絶対に音楽がうまく動くけれども、譜面はややこしくないというのが特に強いように思います。《ドン・ジョヴァンニ》は逆にとても複雑で、ときには拍子が違う楽器が重なっているバルトークみたいな箇所もあります。でも、最後の年である1791年のモーツァルトは他の作品も含めて非常にピュアですね。どんな楽器を使ったって、モーツァルトの音楽は美しく流れるというのも、ある意味では現代性とも言えると思います。ただ、音色とレトリックの部分では、現代の楽器で弾いたら実現しない音の香りがあると思うんです」

――モーツァルトが帰納的というのは?

「素晴らしい数学者が書いた方程式みたいなところがあって、天才にしか分からないんですよ、それをどうやって導き出したか。ただみんながそれを使えるって感じ。三平方の定理を見つけた人はすごいんですけど、アイディアはシンプルじゃないですか。モーツァルトの譜面の読み方に関しても、マジョリティがさっと掴める譜面っていう感じがするんですよね。

もちろん当時の流行りの音形、例えばアルベルティ・バスのようなアルペジオの音形とか、同音反復の刻みが嵐を表すとか、そういったバロック的な語法もふんだんに入っているので、それらはそういう風な理解で弾かないといけないんですが。BCJのような古楽の演奏家たちはその辺の理解が深くて、必ず音形には意味があると思ってみんな弾いているんです」

――モーツァルトって近代の始まりっていう感じがしますよね。ドン・ジョヴァンニのような放蕩貴族にしても、パパゲーノのような真面目過ぎないフラフラしているキャラクターにしても、すごく自由で現代的と言えるかもしれません。

「ある意味、大谷翔平みたいですよね。すごく上手いからって、別に野球のルールを変えたりはしない。彼だけは1塁から3塁に走っていいとか、そういうルールはないじゃないですか。

それと同じように、モーツァルトはあくまで当時の好まれる様式をちゃんと守っているのに、その世界で飛び抜けているというのがすごい。そういう人って時代を超えますよね。それがユニコーンとなる人の証明だと思うんです」

ここまで、4回にわたってBunkamuraのオペラの上演史について振り返ってきた。

渋谷という土地の特徴でもある、若者の街であるということ、最先端の動きに敏感であるということ、冒険を恐れない先駆者であろうとし続けること――それを反映した舞台がさまざまに上演されてきたことが、どれほど私たちの音楽生活を豊かにしてきたことだろう。刺激され、考えさせられ、奮い立たされ、生きる勇気をもらってきたことだろう。

オペラは史上最大級の総合芸術である。音楽を中心としながらも、演劇も文学も美術も舞踊も、あらゆるジャンルのアーティストたちが協力し合い、境界線を越えて作り上げていくものだ。モーツァルトのような古典を取り上げるとしても、舞台上演されるからには、現代に生き生きと蘇り、呼吸し、私たちに向かって何か大切なことを問いかけてくる。

Bunkamuraはいつだって、時代に対して最もアクティヴであろうとし続けてきた。その本質はこれからも変わらないだろう。その継続の中で、新たなオペラがどのように展開されていくのか、楽しみに待ちたい。