「愛は悲哀の薔薇なり」

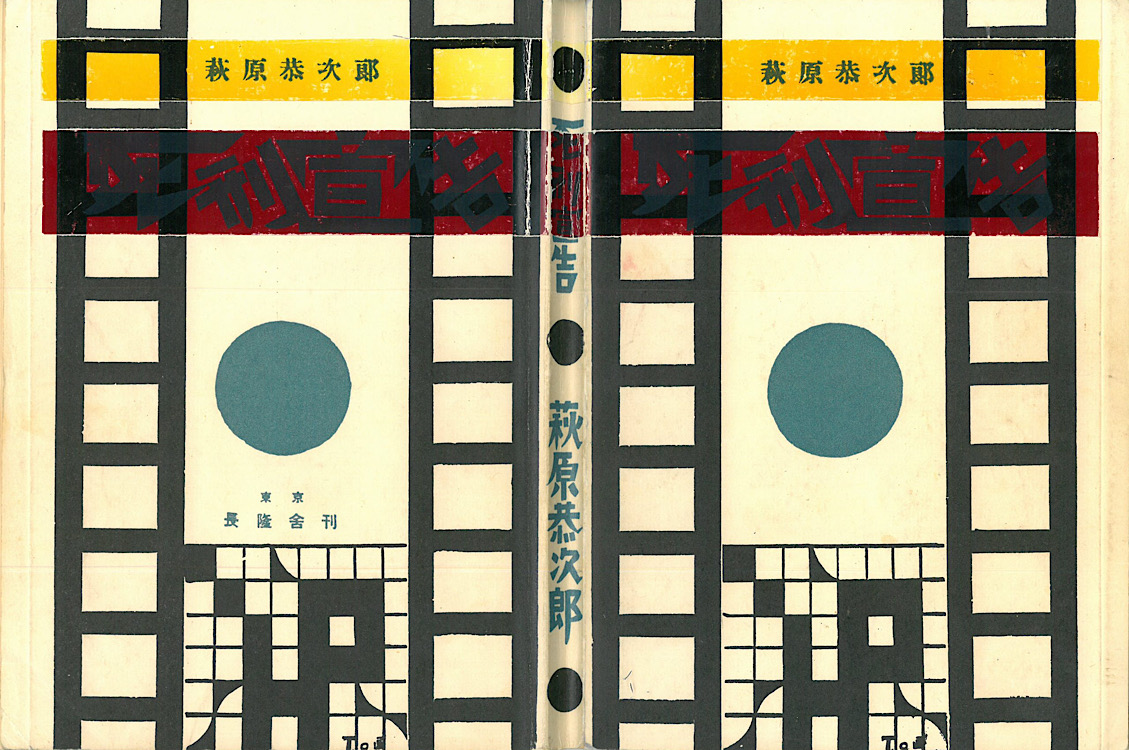

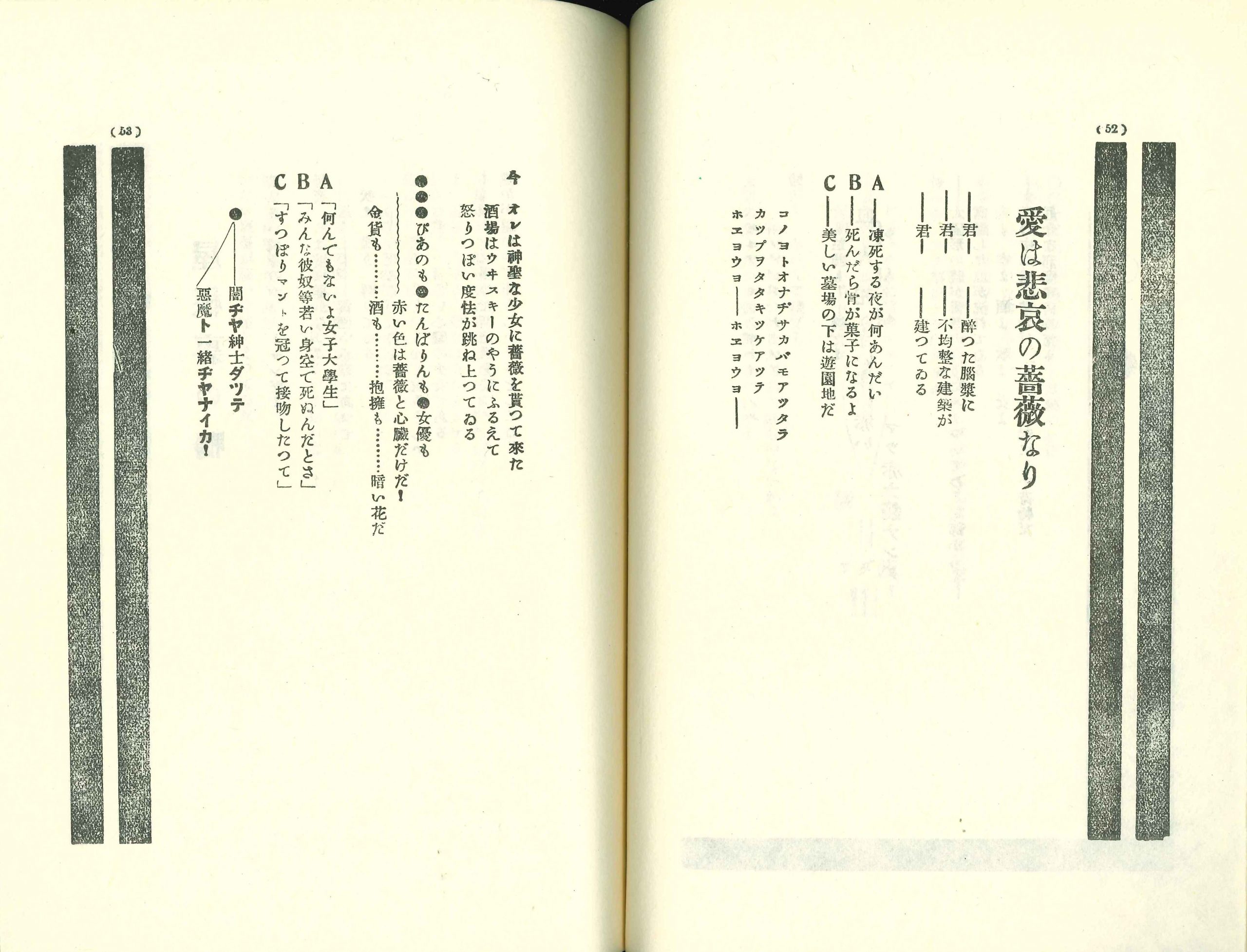

「愛は悲哀の薔薇なり」は、題名を裏切るように、抒情がぬぐいさられている。『赤と黒』号外(1924年6月)に初出形が掲載されているが、テキストの異同は少ない。『死刑宣告』の第4章のタイトルでもあり、同章の第2番の作品である。52頁と53頁に見開きで組まれ、リノカットで左右対称に、幅8mm、長さ16cmの垂直線を2本引き、ざらざらと粗野な印象を生む。7連構成で、ここにも●やローマ字(A,B,C)やカタカナが用いられ、異なる文字体系が混在する。文語表現「なり」で結ばれたタイトルの持つ古風な感傷性を、テキストは一度に覆す。

この作品もセンテンスのほとんどが単文で、句と文の区切りが一致し、テンポの速いリズムだ。従来の韻文にはない会話文が、戯曲的な効果を生む。語りの視点は、第4連が示すように、一人称単数の「オレ」に置かれる。

第1連は、1つのセンテンスが3行に跨がり、ぶつぶつ途切れた発話を思わせる。いずれの行も「─君─」で始まる。誰かに呼びかけているのか、それとも名を伏せられた3人が、語るのか。身体の部分である脳髄に、均整を失った建築が建っている。現実生活の描写ではない。異常な世界が立ち上がる。それは、酔っ払いの眼に、建築物が均整を失ってぐらぐらして見えるのを表現しているのだ。前衛詩によくある表現だ。

第2連は、AとBとCの会話である。「○●」と同じく墓場が登場し、不穏な死が描かれる。ここにも異質な2つのものが結ばれる。「死んだら骨が菓子になるよ」では死者の骨と菓子、「美しい墓場の下は遊園地だ」では墓場と遊園地が結ばれ、享楽的なもの(菓子と遊園地)と死(骨と墓場)を繋ぎ、死は嘲笑される。また「墓場」は「美しい」と形容され、皮肉な響きを生んだ。農村詩で描いた凍死が嘲笑され、ここでは悲愴感なしに描かれる。

A──凍死する夜が何あんだい

B──死んだら骨が菓子になるよ

C──美しい墓場の下は遊園地だ

第3連は、カタカナだけの条件文が3行に跨がる。「死後の世界(墓場)に、この世と同じ酒場があったら、カップを叩きつけて吠えよう」と、詩人の分身である「詩的主体」は、読み手を誘う。死から連想する宗教的なもの、神秘的なもの、悲哀、恐怖感などはない。感情は異常に乾燥している。カタカナの言葉は、詩人の分身である「オレ」の声なのだろう。

第4連で、「神聖な少女に薔薇を貰つて来た」オレの心は安らぐことはない。オレは憤怒する。「酒場はウヰスキーのやうにふるえて」の詩句も前衛的だ。主語は無生物の「酒場」で擬人法が使われ、ふるえる状態はウヰスキーに喩えられて、常套的な詩句ではない。

第5連では、少女から貰った薔薇の花は、「ぴあの」「たんばりん」「女優」の登場する酒場に置かれ、聖から俗に変容する。「赤い色は薔薇と心臓だけだ!」の詩句で、赤い色が花と臓器が結びつき、さらに金貨、酒、抱擁に象徴される欲望によって、薔薇は「暗い花」となる。初出形にはなかった「!」が付され、詩句は強調されている。

第6連では、ふたたびAとBとCの言葉が、女子大学生、若い人の死、接吻を話題にする。視覚的には第2連と対称を成し、戯曲的が要素が強調される。「すつぽりマントを冠つて接吻したつて」の詩句には、当時の風俗を映し出すマントが現れ、接吻を描く。ここに愛はない。中也のダダ詩「タバコとマントの恋」を、私は思い出した。

最終連も会話体の否定疑問文で、紳士と悪魔が結びつけられ、模範的な市民の仮面は暴かれる。異常に見えるが、現実ではよく遭遇する現象ではないか。センテンスに異同はないが、初出形にはない●が、『死刑宣告』では最終から2行目の上部に置かれ、そこから放射するように「──」で2つの詩句を結ぶ。このカタカナ混じりの詩句も、詩人の分身の声なのだろう。

「愛は悲哀の薔薇なり」も、「○●」と同じように、墓場という都会のマージナルな場所、死と生の接点を照らし出す。ここでも死後の世界は地下に置かれ、自堕落は地下でも続く。救いはない。

「縊死」を読む

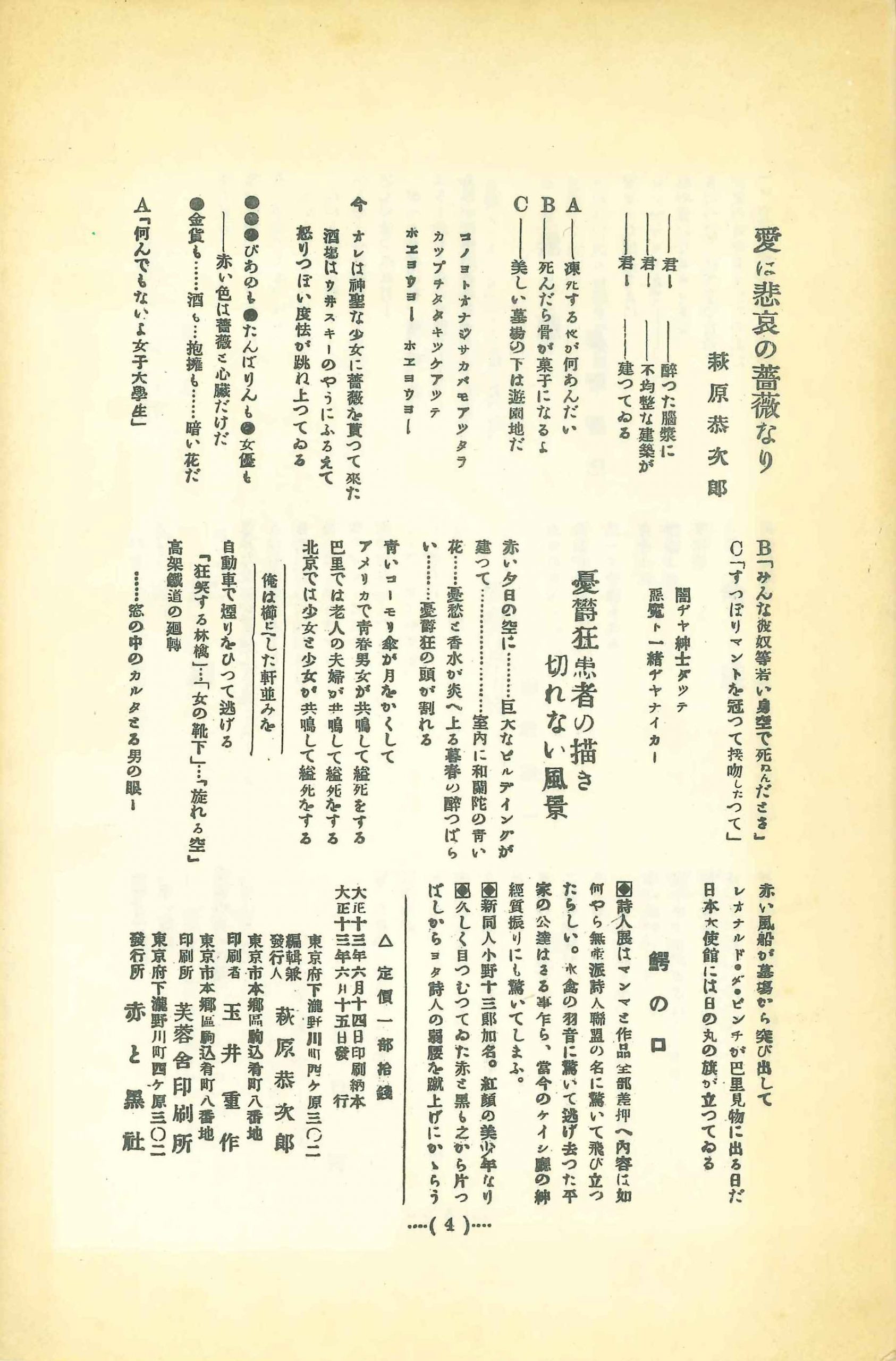

萩原恭次郎は、『赤と黒』号外に前述の「愛は悲哀の薔薇なり」とともに「憂鬱狂患者の描き切れない風景」を発表する。『死刑宣告』では、タイトルを「縊死」と変更した。第4章「愛は悲哀の薔薇なり」の4番目の作品である。初出形のタイトルは前衛詩の響きが十分にあった。しかし『死刑宣告』では中心的なモティーフ「縊死」をそのまま題名とし、イメージを鮮明にした。

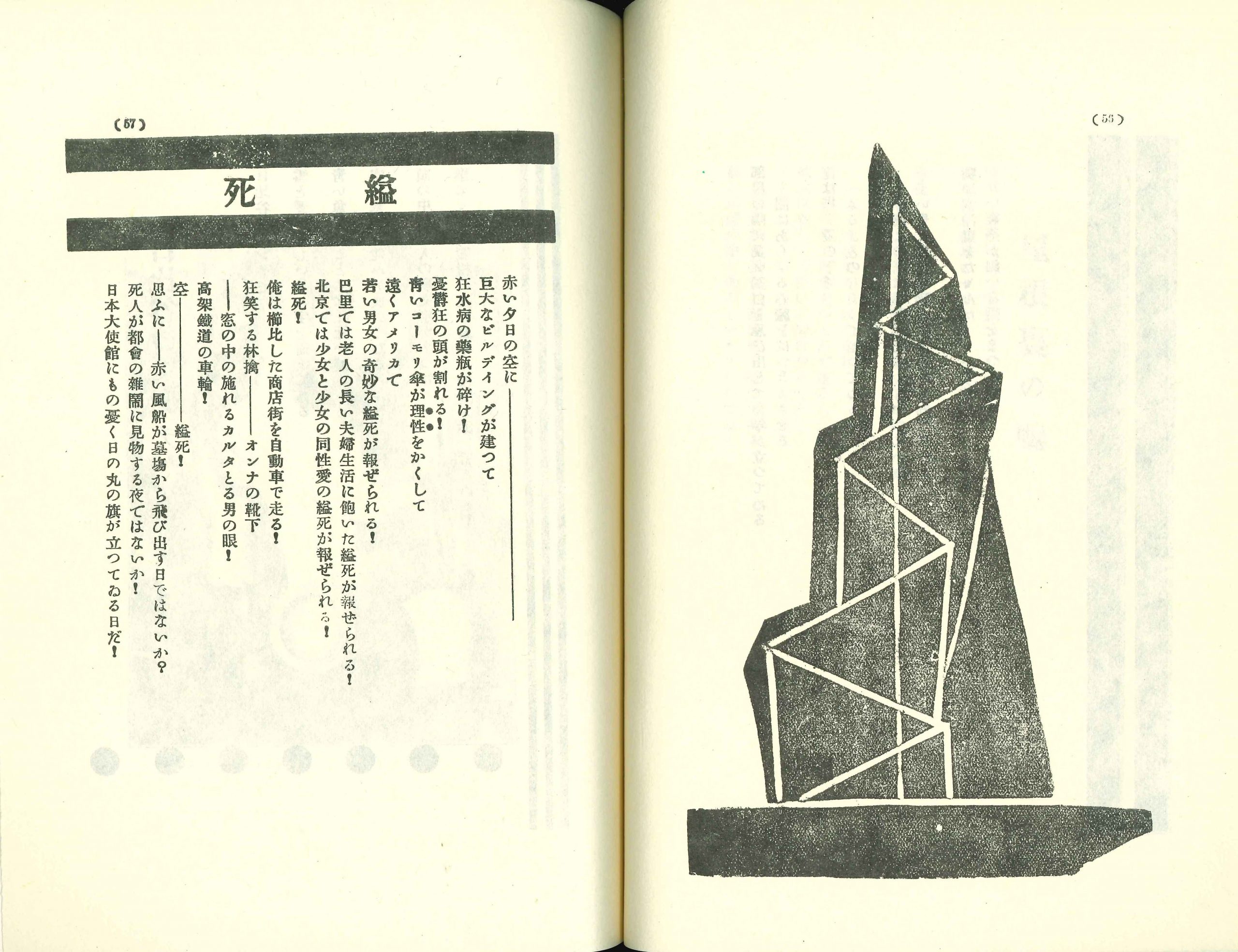

見開きの左側の57頁に組み、タイトルを頁の上部に水平に置いて、上下に8mmの太い水平線をあしらう。右側の56頁は、岡田龍夫の抽象版画である。『マヴォ』にも転載されたタトリンの「第3インターナショナル記念塔」を連想させる構図で、高いものを目指す立体を描く。リノカットで、野性的な感じがする。

「縊死」の舞台は夕刻の都会。巨大なビルディングの間を、高架鉄道が走る。最終行に「日本大使館」が現れ、外国の都市が舞台だとわかるが、どこの国なのか。初出形は5連構成だが、『死刑宣告』は連を廃止し、各行の始まりの位置を統一して、視覚的に簡素で力強い。

冒頭に、病理と死が描かれる。初出形の第1連の4行から、「……室内に和蘭陀の青い花……憂愁と香水が炎へ上がる暮春の酔つぱらい……」は削除された。酒場の室内を思わせる退廃的なモティーフを消去し、心中という自死に光を当てた。

狂水病の薬瓶が砕け!

憂鬱狂の頭が割れる!

初出形の「憂鬱狂の頭が割れる」に「 ! 」を付し、「狂水病の薬瓶が砕け!」を加えた。初出形の香水の瓶は、薬瓶に置き換えられている。狂水病とは狂犬病の初期の症状を指す恐水病のことであろう。治癒が不可能な病や狂気を記し、「死」の伏線を張る。

そこに死の描写が続く。アメリカの若い男女、巴里の老人夫婦、北京では同性愛の少女と少女の縊死で、世界の3都市の事件を並べる。今日はインターネットで、世界各地の情報が瞬時に届く。作品は、21世紀の日常を100年前にすでに予言している。初出形では「共鳴して縊死をする」とあり、文法的に不自然な文章は十分に前衛的だった。が、恭次郎は『死刑宣告』に収める際、文法的には自然な「縊死が報ぜられる!」と変更した。わかりやすい報道文的な文体で客観的な印象を生み、感傷を封じた。さらに初出形にない「同性愛」のモティーフを加えた。縊死も同性愛も、国境を越えた現代的なモティーフである。

『死刑宣告』の最終稿では、「青いコーモリ傘が理性をかくして」とある。縊死の原因が、理性の欠如に置かれている。初出形には「青いコーモリ傘が月をかくして」とあり、「月」に象徴される自然の欠如に、縊死の要因を見ている。最終稿で、天体のモティーフである「月」は、「理性」という人間の特性に置き換えられた。あるべき自然、あるべき理性を隠蔽し、人を縊死に追いやる「青いコーモリ傘」とは、何を象徴するのか。コーモリ傘という頼りないものが、人を死に導いていく。

「縊死」にも「俺」が登場する。11行目に商店街を車で走る「俺」が現れ、一人称単数の視点から語られる。初出形では、詩句「俺は櫛にした軒並みを」は連に属さず2本の線に挟まれて独立し、次の連に詩句「自動車で煙りをひつて逃げる」が続いた。『死刑宣告』では、「俺は櫛比した商店街を自動車で走る! 」となった。櫛比とは、隙間なくぎっしりと並んでいる様子を意味する言葉であり、漢語系の語彙によって韻の数を減らし、明快なリズムを生み、商店街のイメージを鮮明にしている。商店街が消えていく現代では、むしろ懐かしい風景だが、当時は新しい都市の情景だったはずだ。

ここでも最後に「墓場」が描かれ、異界から死人が雑踏に現れる。都会は、墓場から来た死者が生者を見物する場所であり、死と生が接する場所なのだ。

「縊死」には、前衛詩に特徴的な名詞を列挙したセンテンスがみられる。並べられるモティーフの間に、理論的な繋がりはない。「狂笑する林檎」「オンナの靴下」「カルタとる男の眼」……。そこに「空」が置かれ、3つの「縊死」が並ぶ。物も人もあらゆる関係が断ち切られ、不安気に宙に浮いている。

作品の最終行には、「日本大使館」の「日の丸の旗」が「もの憂く」立っている。明治維新以後、西欧の資本主義文明を追いかけ、倒幕以後、国家意識を作りだして中央集権国家を形成し、富国強兵の思想のもとに、日清戦争、日露戦争と戦い続けた大日本帝国も、1920年代に入ると、翳りがさしてくる。第一次世界大戦の戦争景気が終わり、労働争議などの社会問題が都市に溢れていた。

ここで初出形と最終稿の最終部を比べてみよう。『死刑宣告』では、独立した否定疑問文が2つ並ぶ。

思ふに──赤い風船が墓場から飛び出す日ではないか?

死人が都会の雑鬧に見物する夜ではないか!

『赤と黒』号外では、2行に跨がる複文の肯定文だ。

赤い風船が墓場から突び出して

レオナルド・ダ・ビンチが巴里見物に出る日だ

この初出形によって、恭次郎が最初にイメージした都市はパリだったことがわかる。伏線もなく唐突に登場するダ・ビンチを削除し、墓場の情景のあとに死者を登場させ、ストーリーの自然な流れを作り、「死」の主題を明確にしている。国の名を伏せることで、現代社会が抱える精神の闇を普遍的に描いたのだ。なお「もの憂く」は最終稿で加えられ、虚無感が強められた。

「縊死」は、赤色に縁どられていた。夕日の赤で始まった詩は、墓場から飛び出す風船の赤色で結ばれる。自然の太陽の赤色は、風船という空虚で脆い人工的なゴムの赤色に移っていく。

結び

『死刑宣告』所収の作品を、『赤と黒』掲載の初出形と比べながら読んでみた。『死刑宣告』の序で、恭次郎は「各行各自に独立せしめよ! 」として、1つのセンテンスを次の行に跨がせぬことを主張した。変更の多くは、これを実践している。その他の変更も、『死刑宣告』の序に示される前衛詩の詩法の実践だといえる。それは恭次郎独自の発想ではなく、ヨーロッパ前衛詩の詩法の応用だった。

『死刑宣告』に収められた最終稿は、岡田龍夫とのコラボレーションでグラフィカルな手法を駆使し、大胆で斬新な視覚効果を見せている。短い詩の場合は、両開きの頁を考慮して作品を組み合わせ、リトグラフや文字の組み方に工夫がみられた。『死刑宣告』は、「読む」詩集であると同時に、「視る」詩集だ。

前衛詩時代の恭次郎は、近代文明や前衛文学に関するエッセイを数多く発表している。次は『MAVO』をはじめ雑誌に掲載されたエッセイを中心に恭次郎の文章を読み解き、『死刑宣告』に刻まれた思想を解き明かしてみたい。

注 文中の引用は、以下の書物による。旧漢字を新字に改めた。

『赤と黒』1号-4号+号外、1923年1月-1924年6月

(『プロレタリア詩雑誌集成 上』所収(伊藤信吉、秋山清編、戦旗復刻版刊行会、1983年)

萩原恭次郎、『死刑宣告』、長隆舎、東京、1925年

(名著復刻詩歌文学館 <石楠花セット> 日本近代文学館、東京、1981年)

執筆にあたって以下を参照した。

「『死刑宣告』初出形・校訂・異文」、『萩原恭次郎全集』第1巻、静地社、1980年、p547-p592

「年譜」、『萩原恭次郎全集第』第3巻、静地社、1982年、p489-p512

「初出誌紙一覧」、『萩原恭次郎全集』第3巻、同上、p521-p524

古俣祐介、『‹前衛詩›の時代』、創成社、1992年

山崎佳代子 (やまさき・かよこ)

詩人、翻訳家。1956年生まれ、静岡市に育つ。北海道大学文学部露文科卒業。サラエボ大学文学部、リュブリャナ民謡研究所留学を経て、1981年よりセルビア共和国ベオグラード市在住。ベオグラード大学文学部にて博士号取得(比較文学)。著書に『ドナウ、小さな水の旅 ベオグラード発』(左右社)、『パンと野いちご』(勁草書房)、『ベオグラード日誌』(書肆山田)、『戦争と子ども』(西田書店)、『そこから青い闇がささやき ベオグラード、戦争と言葉』(ちくま文庫)など、詩集に『黙然をりて』『みをはやみ』(書肆山田)、『海にいったらいい』(思潮社)など、翻訳書にダニロ・キシュ『若き日の哀しみ』『死者の百科事典』(創元ライブラリ)など。