紬織に一生を捧げた芸術家と美の恩寵

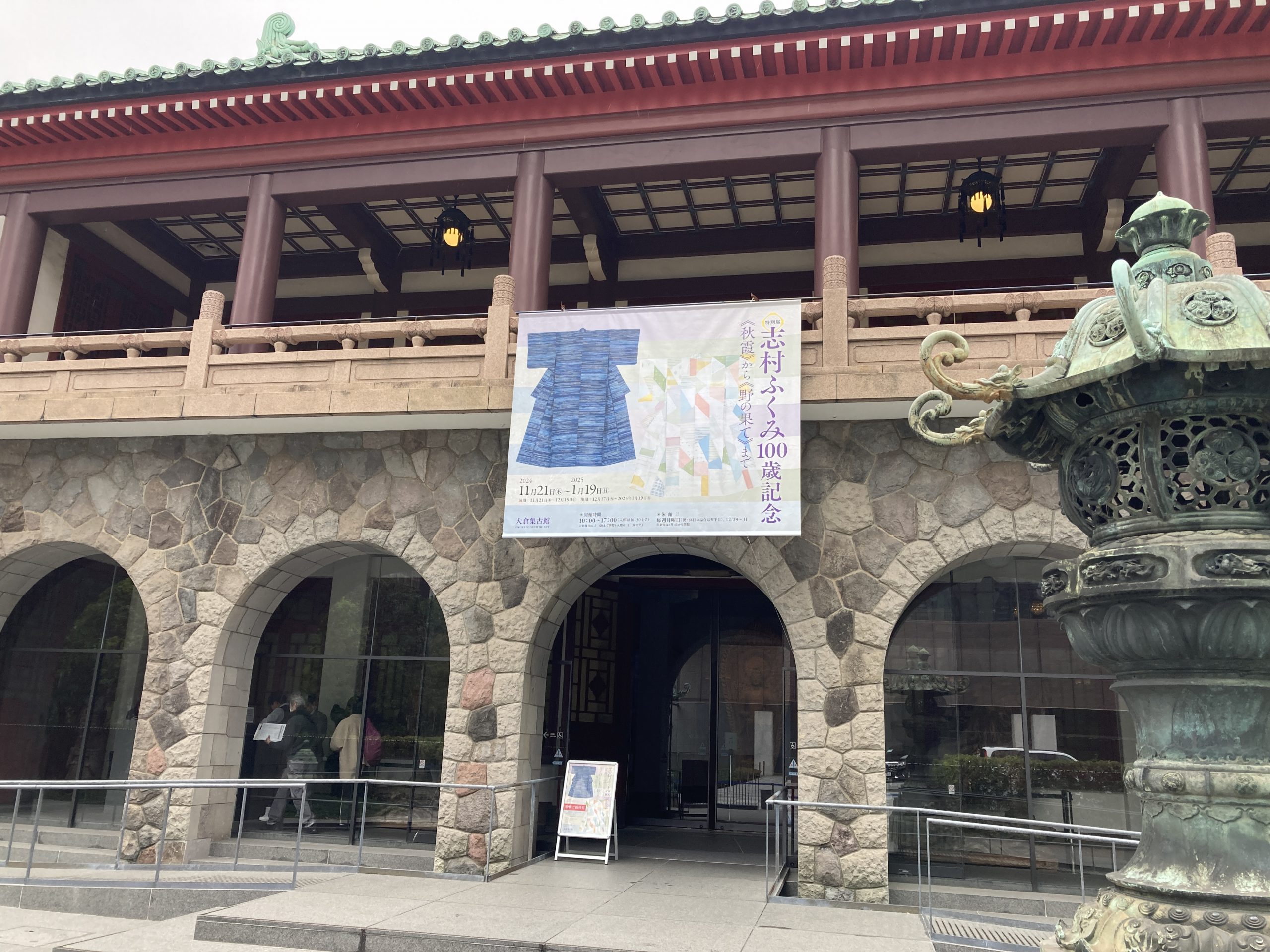

民衆の普段着や仕事着だった故、見過ごされがちだった紬織を、独自の感性と想像力で芸術性の高い作品に昇華させた人間国宝・志村ふくみ。今年100歳を記念した回顧展が東京・虎ノ門の大倉集古館で開かれている。

展覧会のタイトル「《秋霞》から《野の果て》まで」は、志村芸術を知る人にはその2つの作品名が作家の人生を象徴するものだと一瞬で理解するだろう。その意味で、本展は志村ふくみのコアなファン心理を心得た、的を絞った構成になっているといえよう。

先にこの秋、作家のお膝元の滋賀県立美術館で開かれた生誕100年記念展では、初期から晩年までを通覧する代表作が集結した大規模なものだった。特に郷土ゆかりの琵琶湖をモチーフにした作品群に力点が置かれ、この展覧会のためのインスタレーションも展示された。

そこからスペース的にも限られた大倉集古館ではどのような展示になるのかと楽しみにしていたが、まさにベスト・オブ・ベストといえる個性的な作品がお目見えした。さらに同館を設計した伊東忠太による中国・中近東の東洋美術を意匠化した建築とのマッチングが素晴らしい効果を演出している。志村ふくみの着物が秘めている神秘性が館内の空気に溶け込んで流れ出てくるような、えもいわれぬ雰囲気を醸し出していた。

100年の時を紡いだ芸術家を包み込む、美の恩寵が訪れたような感覚であった。

心象風景の原点、《秋霞》と《野の果て》

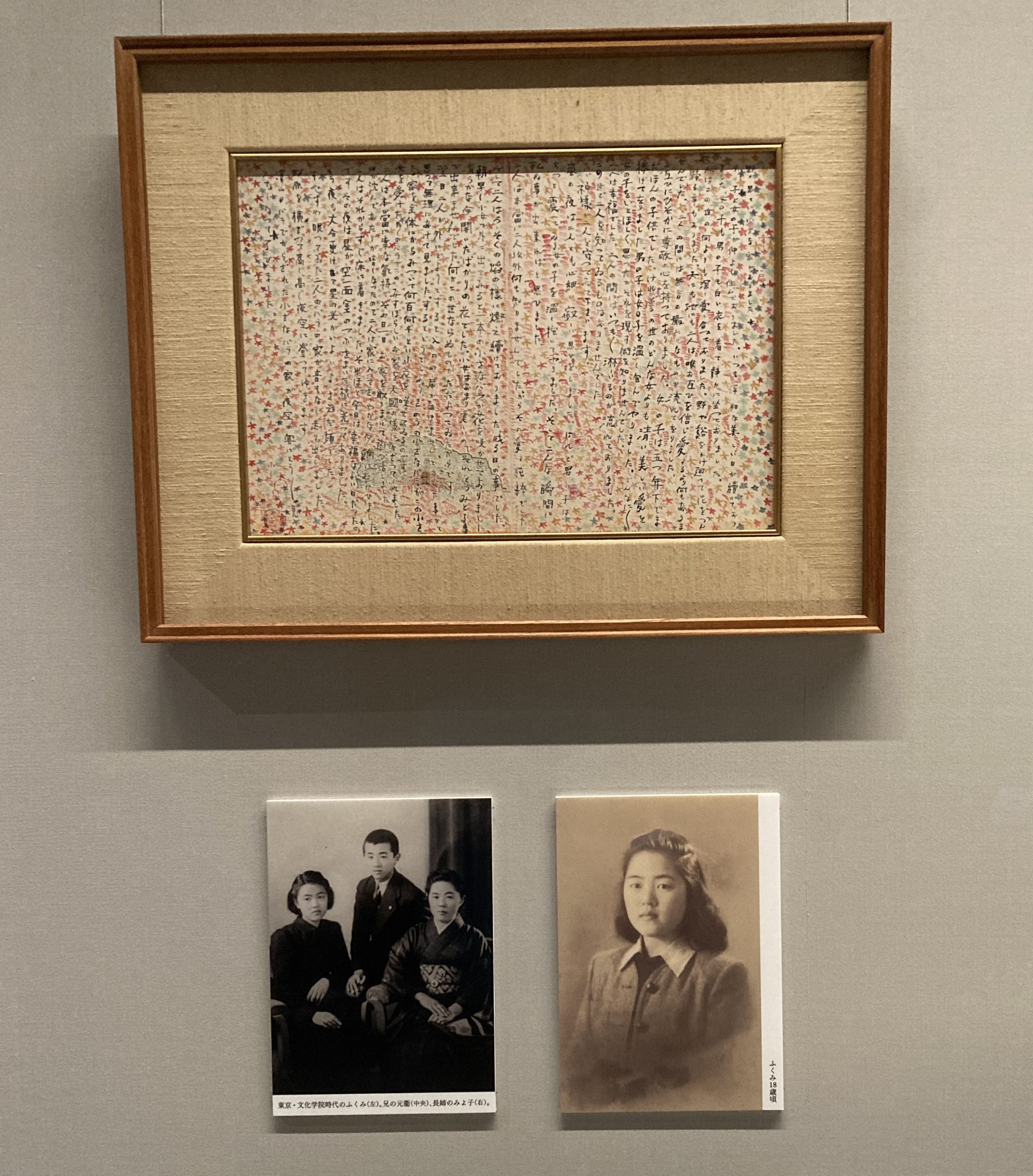

生まれてまもなく叔父夫婦の子どもとして育てられたことは本人が知らない出生の秘密だった。ふくみが17歳の時に、実の両親が近江八幡の小野元澄・豊(とよ)夫妻であることを実母の豊から告げられた衝撃は、人生の流れを一変した。同時に霧が晴れたように本来の自分の姿を見出した。

ふくみには、小野元衞(もとえ)という画家を夢見ていた実兄がおり、ふくみを芸術の道へ導いた存在でもあった。元衞は病身だったため、ふくみは近江の実家で兄の看病をしながら、2人で童話作品を作った。その手稿《野の果て》が会場の一隅に掲げられている。元衛は28歳で短い生涯を終えたが、その美への妥協を許さぬ炎のような情熱はふくみに宿り、芸術家として生きる道を照らす松明となった。

その後、ふくみは31歳で染織の道に入り、豊の影響を受けながら織り上げた《秋霞》が、作家としての原点となったのである。

そして今回、《秋霞》の制作から65年を経て、兄・元衞との共作を回想した《野の果てⅡ》が生まれ、本展で2つの作品がそろって展示されている。

《野の果てⅡ》は、春の野を思わせる淡い色合いで、20歳前後の頃に還った作家の初々しい娘心を彷彿させる。生々流転、若さが繰り返し戻るような生命力が感じられる作品に、童女のように微笑むふくみの相貌が浮かんで見えた。

色彩への思索を深めたテーマ〈旅と文学〉

本展の構成は、エントランスから沿って〈源流〉〈琵琶湖〉〈源氏物語と和歌〉〈旅と文学〉〈沖宮〉の5パートに分かれて、志村ふくみの芸術理念の柱をそれぞれ集約した展示となっている。

本展で新鮮に感じたのが〈旅と文学〉の一連の作品である。

〈旅と文学〉は比較的後期の2000年以降に制作された作品であり、ふくみの70代後半からの挑戦が繰り広げられている。

ふくみにとって「旅」そして「文学」は、さらなる創造の源泉になるものだった。

70歳を超えてから、兄の元衞も敬愛した作家・ドフトエフスキーが居住したロシアのサンクトペテルブルグを訪ね、2000年には雑誌「家庭画報」の企画で長女の志村洋子とともにシルクロードから中近東イランとトルコ、日本各地へと染織のルーツを辿る旅に出ている。

そして文学的にはリルケの詩、ゲーテとシュタイナーの色彩論に深く傾倒し、思索を深めていく中で、宇宙の生命倫理と色彩の関連を創作で表現するようになっていく。

その考えを自著の中で、「色は本来、現実界にあるものではなくて、生れ出てくるもの、目に見えない世界から薄いヴェールをとおして次第に目に見える世界にあらわれてくるもの」(志村ふくみ『小裂帖』筑摩書房)と綴っている。

なぜ、植物染料で糸を染めて、手機で衣を織るのか——。ふくみは随筆の中で、常に「草木の色をいただく」と記している。花や葉や草や木の根や皮から、生命の色をいただくことを、自身が体現しているという自覚を言葉に込めているのだ。シュタイナーが『色彩の本質』(高橋巖訳)の中で「色彩と共に生きることを知ったときにのみ、色彩の生命が表現できるのです」と述べた言葉に対する洞察がある。

今回の〈旅と文学〉の展示では、より抽象的な表現に向かった音楽的なイメージの作品が見られた。作品の題も「レクイエムⅠ」(前期展示)、「クロイツェル・ソナタ」(後期展示)など楽曲にちなんだものがある。色彩を響かせるといえば近いかもしれない。その柔軟な感性と表現世界の重層性が、これらの作品の妙なる色調に結晶化されていた。

新作能「沖宮」の装束の二つの色

石牟礼道子原作の新作能「沖宮(おきのみや)」の舞台装束を志村ふくみが監修、都機(つき)工房が制作し、2018年に能楽金剛流により初上演された。本展では、その装束に加えて、新たに制作した主人公2人の装束も初出展される(新作は後期展示)。

この共作が実る前段には、2011年の東日本大震災に見舞われた際、ふくみが「石牟礼さんにお会いしたい」という衝動にかられて手紙を出したと同時に、入れ違いで石牟礼からふくみへ「あなたに会いたい」と手紙が届いたという以心伝心の文通があった。そこから2人は会って語らい、「沖宮」というかたちがかたまったのである。

新作能「沖宮」は、戦に散った天草四郎と生き残った幼い少女あやを通して、人々の死と再生を描いた物語。天草四郎の装束の「水縹(みなはだ)色」と、あやの「緋色」は石牟礼が直感的に選び、ふくみも同じイメージで符号していた。

「緋色と水縹色の契りは深い。これこそ天から頂いた二つの色と思う」(『新作能「沖宮」イメージブック 魂の花——緋の舟にのせて』求龍堂)と、ふくみは追想している。

四郎とあやの装束の緋色と水縹色は、シュタイナーの言説的に「霊化された感覚をもって」理解される色彩として、石牟礼とふくみの共通認識だったのである。二つの色は二人のための恩寵だった。

本展のパンフレットの紹介文にある「自然にある無数の色を抽出して糸を染め織るという、人と自然が共生する営みに一生を捧げる仕事」という言葉が、まさに志村ふくみが授かった天職を言い表しているといえよう。

今回の展示は大半が個人蔵であり、前期だけでも作家を語る上で欠かせない作品が数多く並び、後期もなかなかお目にかかれない作品が出てくるため、どちらも貴重な機会として訪れたい。どうぞお見逃しなく。

舞衣《紅扇》 令和3年(2021) 個人蔵(後期) 監修:志村ふくみ、制作:都機工房 再演に向けて、さらに鮮やかな緋色を目指して制作した作品

小袖《Francesco》 令和2年(2020) 個人蔵(後期) 監修:志村ふくみ、制作:都機工房

展覧会概要

「特別展 志村ふくみ100歳記念 《秋霞》から《野の果て》まで」

東京・大倉集古館

会期:2024年11月21日(木)〜2025年1月19日(日)

*前期:11月21日(木)〜12月15日(日)

*後期:12月17日(火)〜2025年1月19日(日)

開館時間:10:00-17:00(入館は16時30分まで) ※金曜日は19:00まで開館(入館は18:30まで)

休館日:毎週月曜日(祝・休日の場合は翌平日)、12月29日〜31日 ※新年は1月1日から開館

観覧料:一般1500円、高校・大学生1000円、中学生以下無料

*同会期中のリピーターは500円引き

*障がい者手帳、被爆者手帳を提示の方とその同伴者1名は無料

*着物(和装)での来館者は300円引き

問合せ:電話03-5575-5711

公式ホームページ:https://www.shukokan.org/

各種関連イベントもあり。ホームページで要確認のこと