ドキュメンタリーと図鑑

「僕はもう一歩踏みきって、雑誌を一つ持ちたいと思う。本格的なグラフィックをである。美術全集、児童百科、地理大系、写真全集とつきつめていく線は、グラフ雑誌にいくはずである。すでに機は熟していて、足りないものは編集長だけといったら、いい過ぎであろうか。」(下中邦彦/昭32・5平凡社「社内回報」No.3「平凡社六十年史」より)

一九五七年、「もはや戦後ではない」と経済白書が謳い、高度経済成長到来の機運に日本全体が燃えていた時代。その翌年に父・下中弥三郎に代わり平凡社二代目社長の座に就くことになる邦彦は、社員に向けた“檄文”で積年の新雑誌創刊の夢を吐露している。ここで語る「グラフ雑誌」とは、三六年に創刊されたアメリカの『LIFE』誌に代表される、写真を主体とした大判の雑誌を指しており、新時代のヴィジュアル的ジャーナリズムの象徴的存在であった。

事典や全集を数多く刊行し、戦後は雑誌を手掛けていなかった平凡社が、新たなグラフ誌を創刊する。その背景にも、当時起こった空前の「家庭向け百科事典ブーム」の存在がある。六一年に邦彦の企画による『国民百科事典』全七巻の刊行が始まると、文化的教養に対する好奇心が高まる大衆の市場でポピュラーな事典セットが爆発的なヒット。こうして生まれた経済的基盤と、百科事典で培った写真やイラストなど視覚的要素の重視を裏付けとして、六二年に雑誌編集部が発足する。編集長には、『風土記日本』『日本残酷物語』を企画し成功させた谷川健一が就任した。

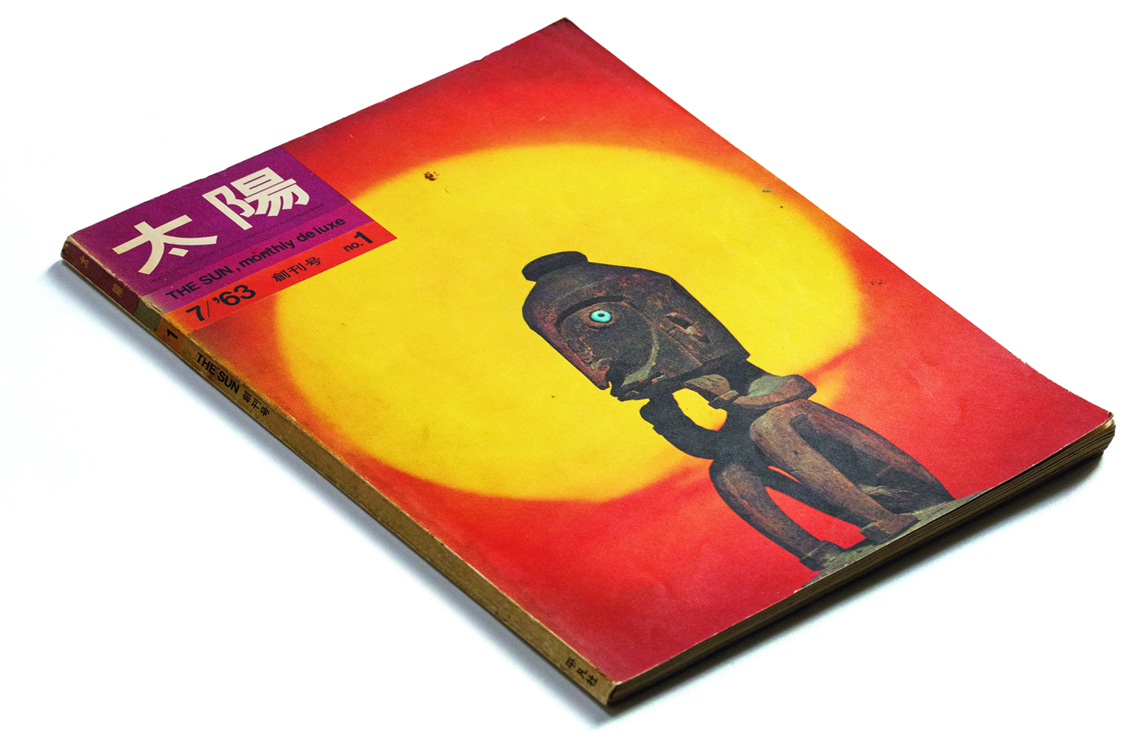

創刊までの約一年間に三〇名を超えるスタッフがウォーミングアップに投入された。一〇〇部限定の社内検討用のテスト版『百花」も制作。現在では考えられないほど贅沢かつ入念な準備は、当時の経済的状況、そして来たるべき時代のメディア創出に懸けるスタッフたちの士気がもたらしたものだろう。目指されたのは、これまでの総合雑誌のように一部のインテリ層向けでなく、また婦人雑誌のように衣食住のみに偏った内容でもない、老若男女をターゲットに、幅広いテーマを視覚的に伝える文化的なグラフ誌。誌名は社内公募により、編集部員だった船曳由美が提案した「太陽」が採用された(明治時代に博文館から出版されていた誌名を受け継いだもの)。

アートディレクションは、第二次大戦中の対外宣伝グラフ誌「FRONT」のデザインを手掛けた日本デザインセンターの原弘。その弟子であった多川精一がデザイナーの中心となった。アメリカの家庭雑誌「mccall's」を参考にしたという判型は、当時としては大型のA4判。印刷はオフセット1色と4色刷り、写真ページはグラビア輪転機で1色刷り。特筆すべきは、デザイン的な観点から横組が採用されたことだ(49号から縦組に変更になった)。

こうした経緯を経て六三年六月、「太陽」創刊号が刊行された。特集テーマは「アラスカ・エスキモー」。カメラマン渡部雄吉がアラスカへ学術調査団に同行して撮影した貴重な写真を、ページをふんだんに使用して掲載した。誌面では他に木村伊兵衛や土門拳、またマグナム・フォトのブライアン・ブレイクらの一流写真家も起用している。

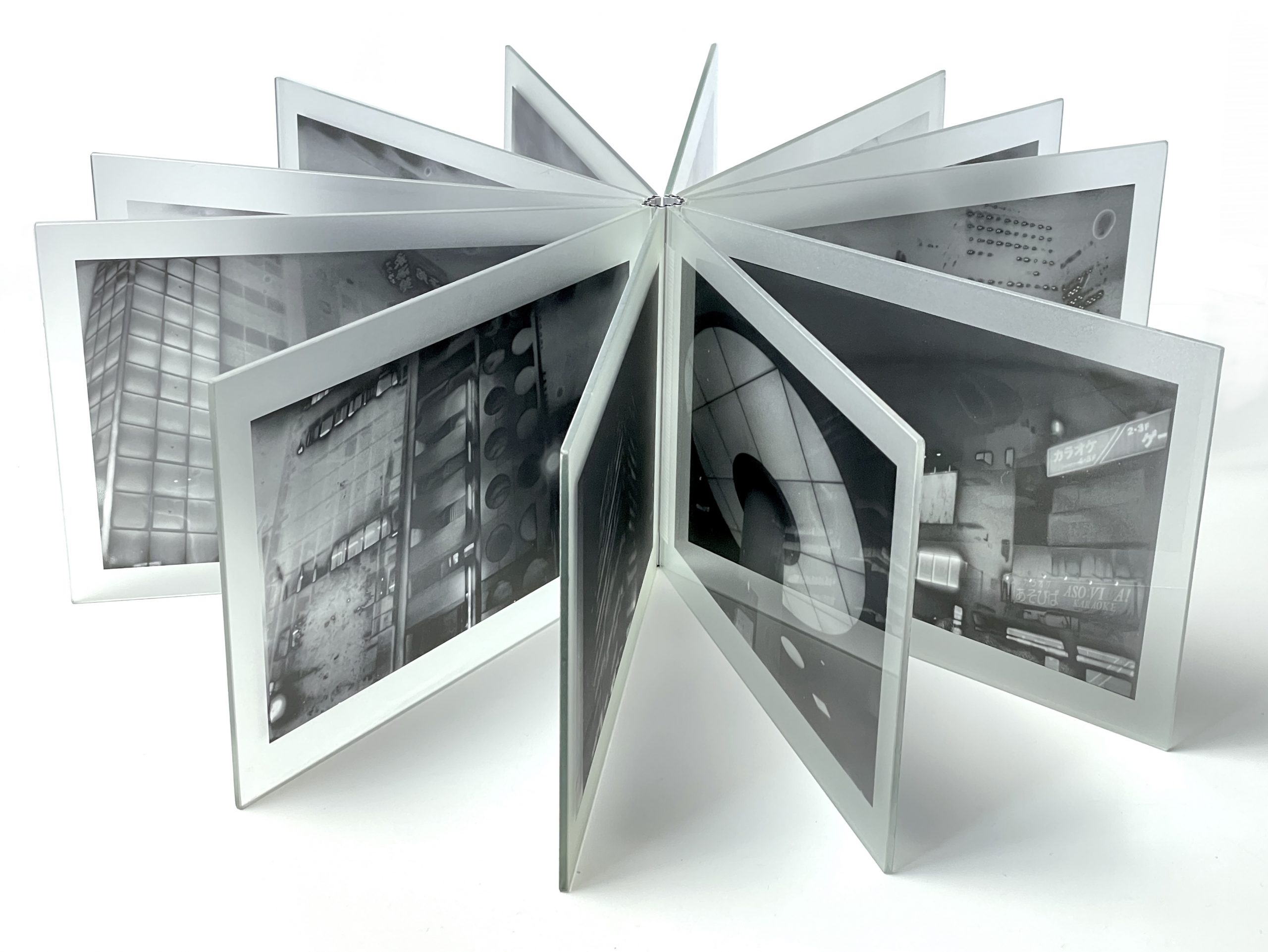

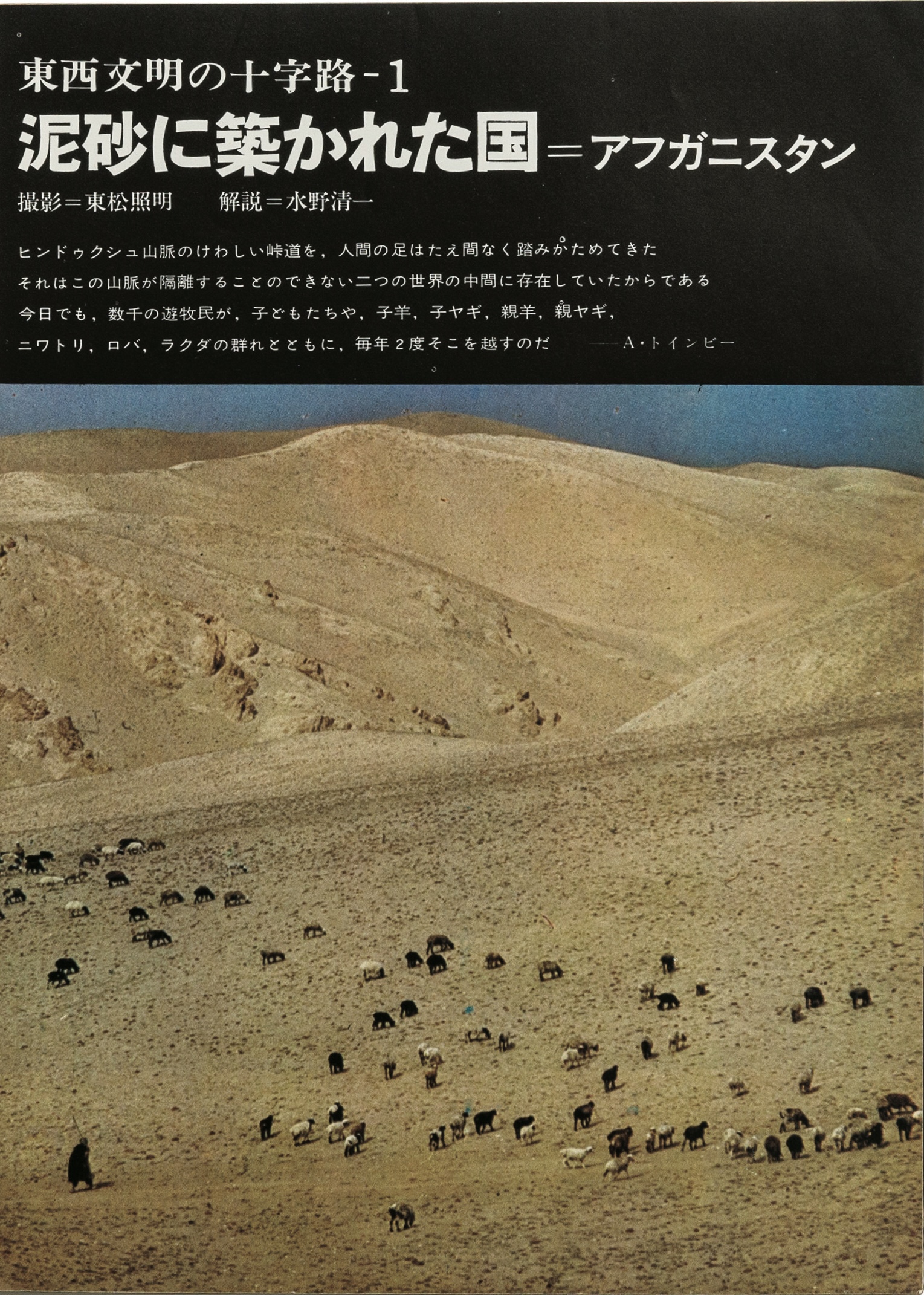

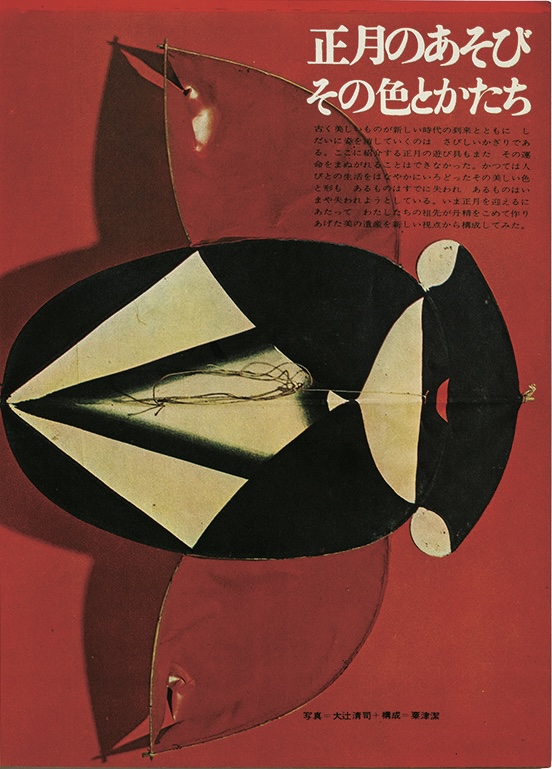

谷川編集長の志向を反映し、後続の号でもフォークロア的なテーマが多く採用され、その取材ではベテラン写真家による大規模撮影が次々と行われた。3号「沖縄」(撮影=濱谷浩)、4号「海の高砂族」(撮影=三木淳)、11号「アフガニスタン」(撮影=東松照明)など、いずれも大胆なレイアウトによって構成された組写真によるドキュメンタリーである。また同社らしく事典/図鑑的要素を含んだ静物写真で構成したページも多く、大辻清司、高梨豊、岩宮武二、大竹省二らも撮影を担当。いずれも従来の雑誌で一般的だった「文章の補足説明としての図版」とは一線を画した、グラフ誌としての面目躍如たるヴィジュアル表現となっている。

初代編集長の谷川は健康上の理由から一年ほどで退き、その後、六〇~七〇年代にかけて社会科学、文学などテーマを広げながら、ビジネス面でも軌道に乗り、後の時代に花開く総合カルチャー誌の先駆としての位置づけを確かなものとしていった。創刊からすでに六○年近く経った現在の視点から見ても、膨大な時間と予算を注ぎ込んで作り込んだ誌面は力強く訴えるものがあり、また現代にはない工夫と新鮮な驚きがある。画期的な媒体を目指し試行錯誤した人々の息吹が、ページの隅々にまで織り込まれている。

【参考文献】

『平凡社百年史(別巻)下中彌三郎と平凡社の歩み」(平凡社)/『E+D+P』No.19「体験的写真論〈10〉続・ついに『太陽』は昇った」、『E+D+P』No.20「体験的写真論〈11〉壮大な試行錯誤『太陽』の1年」(文・多川精一、共に東京エディトリアルセンター)/『雑誌をデザインする人と現場とセンスの秘密』藤本やすし(ピエブックス)