約20年ぶりの大回顧展に見る、20世紀巨匠の探求の軌跡

西洋絵画史におけるフランスの巨匠、アンリ・マティス(1869–1954)。

色彩を解放して「フォーヴィスム」の中心的存在と位置づけられる画家は、20世紀モダン・アートの先駆者として、「キュビスム」で形態を解放したとされるパブロ・ピカソと並び称される。

色彩それ自体に表現力があることを示した、マティスをはじめとするアルベール・マルケやジョルジュ・ルオーらの作品が展示された部屋を、批評家が「フォーヴ(野獣)の檻ようだ」と揶揄を込めて言ったことに由来するこの美術動向の名は、一躍マティスを画壇に知らしめる。

しかし、この名の持つ荒々しいイメージは、彼の作品にはあてはまらない。それまでの絵画の常識を無視した彩色のインパクトが、伝統に従わない革新的な表現としてとらえられたことによるのだろう。

事実、フォーヴの画家たちは、その後、それぞれの表現を求めて多様に展開していく。マティスもしかり。ニースで84年の生涯を閉じるまで、「人がくつろぐ安楽椅子のような」安定と悦楽を絵画表現に求めた彼は、鮮やかな色彩と光を探求し続け、「色彩の魔術師」とも呼ばれる。

絵画にとどまらない創作のなかでも、晩年に彼が創出した切り紙絵は、複製メディアや室内装飾の可能性を拡げ、いまなお画家にとどまらず、さまざまな創造者たちに大きな影響を与え続けている。

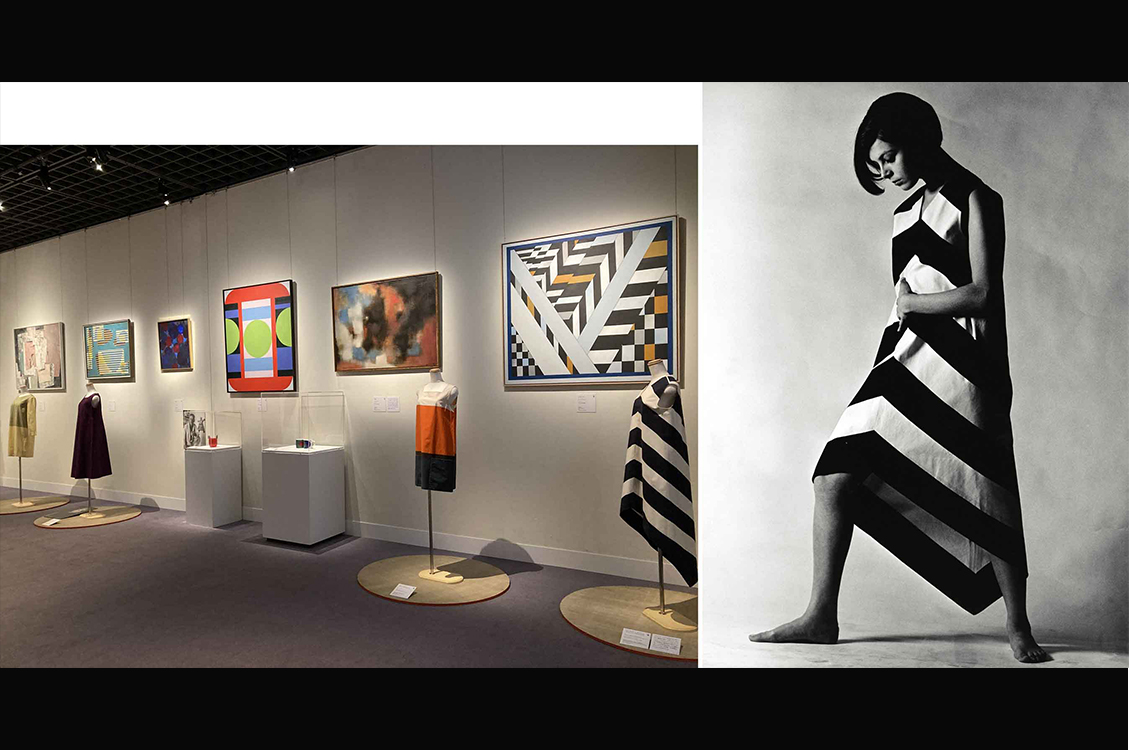

このマティスの、およそ20年ぶりの大回顧展「マティス展」が、東京都美術館で開催されている。世界最大規模を誇るマティス・コレクションを所蔵するパリのポンピドゥー・センターから、名品約150点が来日。国内の主要な作品も集まり、画業を彩る。

絵画作品はもちろん、彫刻、ドローイング、版画、切り紙絵に、晩年の最大の傑作であり、画家自身が生涯の創作の集大成と認める南仏ヴァンスのロザリオ礼拝堂に関わる資料まで、まさに代表作でマティスを追う空間が現前している。

特に、初期の傑作とされる《豪奢、静寂、逸楽》は、日本初公開。貴重な機会となる。

会場は、編年を基本に、各時代にマティスが探求したものをテーマとした8章で構成され、多角的な仕事の精華が紹介される。そこには、マティスが終生こだわり、追求し続けた絵画表現のテーマが浮かび上がる。

マティスが画家になることを決意したのは、21歳の時。父の意向もあり法律家を目指していた彼が、盲腸炎をこじらせて長期入院していた時に、暇つぶしにと母からもらった絵具箱がきっかけだったという。

回復してからは、いくつかの美術学校に通ってパリ国立美術学校への入学を目指し、その過程で師となるギュスターヴ・モローに出会う。

遅まきの画家デビューではあったが、アカデミーの教育におさまらず、過去・現在のさまざまな美術を研究し、1896年には初めて国民美術協会展に出品して、うち2点が国家買い上げになるなど、旺盛な向学心とともに、一気にその才が開花したことを感じさせる。

「1.フォーヴィスムに向かって 1895–1909」では、画家としてのアイデンティティを確立しつつ、それぞれの生徒の個性を活かした師であったモローのもとで、伝統的な画法を離れて新しい絵画の探求を始め、フォーヴの中心的画家として注目を集めるまでを見ていく。

左:《自画像》1900年 ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

はじまりは、画家としての決意とためらいの感じられる自画像から

初めて訪れた南仏で、輝く陽光と色彩に目覚め、画面は一気に明るさを獲得する。そして、新印象派の画家ポール・シニャックの影響から、筆触分割の原理を援用して生まれたのが、フォーヴの時代を予告する重要作《豪奢、静寂、逸楽》だ。

マティスは、自身の感覚を整理し、まだ絵画に表せない着想を形にするために彫刻を活用した。作品は、画業の展開の節目を伝える。

《豪奢、静寂、逸楽》のための下絵をきっかけに、以後たびたび描かれる横たわる裸婦をはじめとする彫刻作品も紹介される。それらは、各々が造形として確立しながらも、手でこねるデッサンと言えそうな、マティスの試行/思考の跡を伝えてくれるだろう。

1914年の第一次世界大戦の勃発は、マティスの制作にも大きな影響を与える。友人の多くが動員され、ふたりの息子も徴兵されるなか、何度か兵役を志願するも採用されなかった彼は独り残された。待つことしかできない状況は、創作へと向かわせる。それは、抵抗であると同時に、彼にとっての戦線でもあったのだろう。大きな転機となるような革新的な実験を押し進めていく。

「2.ラディカルな探求の時代 1914–1918」では、アトリエと窓というモチーフで内と外をつなぎ、それを絵画空間に融合させようとする試みや、キュビスムを取り入れて、対象をギリギリまで抽象化する実験的な肖像画などに、画家の心象と探求の成果をたどる。

豊かな色彩のなかで「黒」もまたその重要な要素であることを感じさせる作品群は、色とともに線もまた、活きていることを教えてくれる。

「3.並行する探求――彫刻と絵画 1913–1930」では、この転換期に制作された女性頭部の彫刻作品「ジャネット」シリーズをはじめ、1925年前後に絵画、彫刻の両面において大切なモデルであった「アンリエット」の頭部シリーズ、20年以上にわたり断続的に制作された等身大の女性像をレリーフにした「背中」シリーズが紹介される。絵画と彫刻を行き来しつつ造形の探求を進めたマティスの制作意図が読みとれるだろう。

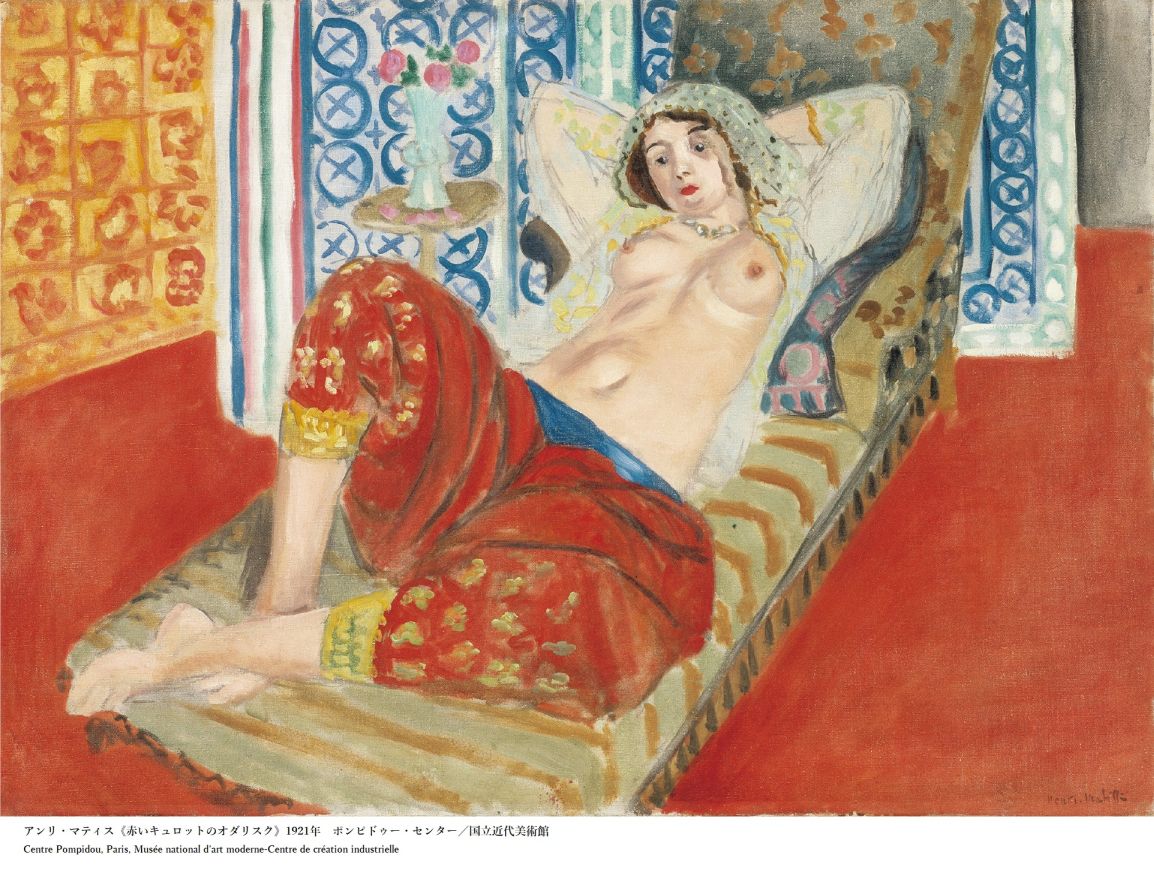

1918年、マティスは南仏ニースに拠点を移し、作品はさらに大きな変化を遂げる。「ニース時代」と呼ばれるこの時期、多くの作品が生み出された。これまでより小さめのカンヴァスに、肖像画や室内画、風景画を描き、画風は、伝統的な絵画観に立ち戻る。それは、これまでの実験的な試みを再検証した期間ととらえられる。

「4.人物画と室内画 1918–1929」では、この時期を象徴する室内画と、そこに描かれる人物画に、その振り返りと新たなる探求を見いだす。この時期に描かれたドローイングも多く紹介される空間は、画家のまなざしと、たぐいまれな線の妙を感じられる貴重な機会だ。

貴重なデッサンが多く紹介されているのが嬉しい

1930年代に入ると、マティスはアメリカやオセアニアなどへ旅し、新たな風土の光や空間に触れ、ふたたび造形を単純化、平面化していくようになる。

アメリカでは最大のパトロンであったアルバート・C・バーンズの依頼で大型装飾壁画を制作し、そのための装飾パネルのうちの第2バージョンもフランス公立美術館に購入されて、活動は広がりを持っていく。

「5.広がりと実験 1930–1937」では、彼の最晩年まで特別なモデルとなるリディア・デレクトルスカヤを描いた代表作を中心に、無数のバリエーションを生み、それを記録して、制作過程をも重視した、マティスの新たな試みを見る。

1939年、第二次世界大戦の勃発時、マティスは70歳になろうとしていた。国外に逃れることを考えたが、高齢と病気のために断念した彼は、療養のなかでデッサンや本の挿絵に取り組む。

1943年、空爆の危機を逃れてニースからヴァンスに移転し、時々パリを訪れるほかはここで過ごし、切り紙絵にも本格的に注力していく。

1946年には、自身の最後の油彩画となる連作に取り組んだ。のちに「ヴァンス室内画」として知られるようになる、アトリエと庭を主題とした大型の作品は、絵画における彼の集大成となる。

「6.ニースからヴァンスへ 1938–1948」では、ドローイング集『主題と変奏』や切り紙絵の先行作となる美術文芸雑誌『ヴェルヴ』の装丁とともに、晩年の油彩画の傑作の数々にこの時期の多彩な成果を楽しむ。

マティスが表紙を手がけた雑誌『ヴェルヴ』が並ぶ

マティスの画業で晩年を特徴づける切り紙絵だが、最初に用いたのは1930年代初頭、バーンズ財団のための壁画《ダンス》においてだ。絵具を塗った紙を切り抜いて鋲で止める切り紙は、巨大な壁画の構想に便利だった。

1941年、重度の十二指腸潰瘍の大手術で一命をとりとめ、ベッドか車椅子で過ごしたマティスにとって、切り紙の技法は、単なる構図の手段や実験であることを超え、重要な表現となっていく。

「7.切り紙絵と最晩年の作品 1930–1954」では、切り紙絵の代表作となる書籍『ジャズ』の全20葉や、切り紙絵の原画をもとに、リネンにプリントされた大作「オセアニア」、大画面の切り紙絵など、最晩年に開花した豊かな表現を堪能する。

色彩とドローイング、色とかたちの対立をいかに解消するか。マティスがその画業において一貫して探求したものの終着点と言える作品群は、感覚をダイレクトにかたちにし、自由に構成できる、「ハサミで描く」技法を見いだした画家の歓びと楽しみにあふれ、見る者をも幸せな気持ちにしてくれる。

多くの挿絵本にも注目

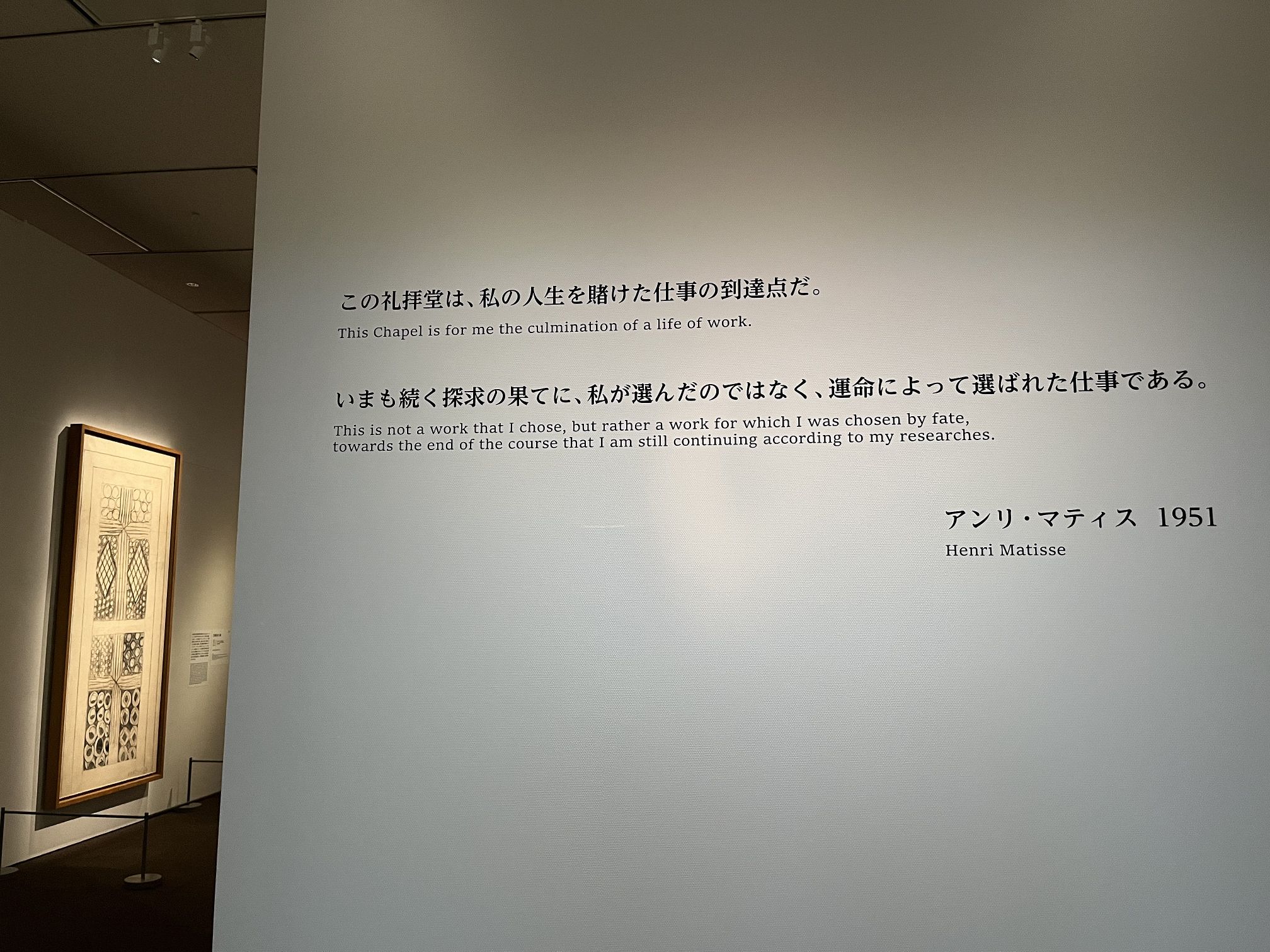

この最晩年の1948年から51年にかけて、マティスはヴァンスのロザリオ礼拝堂のプロジェクトに没頭する。建築とその装飾、家具、オブジェ、典礼用の衣装や用具まで、まさに総合芸術となるこの創造には、ドローイング、彫刻、切り紙絵など、これまで獲得してきたものを駆使し、まさに画業の、人生の集大成となる。

「8.ヴァンス・ロザリオ礼拝堂 1948–1951」では、このプロジェクトのための習作に、制作の様子を伝える写真やパンフレットなどの資料と、本展のために撮りおろされたという美しい映像に、画家の想いを読みとる。

そこでは、光と色、そして線が響き合い、融合した奇跡の空間に、マティスのことばが重なって、この巨匠が求めたものを体感できるだろう。

壇上のキリスト像や備品もマティスの作。外光の効果も感じたい

マティスの作品は、描かれているものはわかるのに、ともすると、その意図がつかみにくい。

彼は、目の前に在るものを、色彩と形態との緊張を残し、いかにそれぞれが独立しつつも融合させて、絵画という平面に構成するか、どうやって光をとどめるかを探求し続けた。

それは、風景のなかに人体をどう置くか、物と物の関係をどのように表すかという、色と形を画面に配し、調和を生み出す試行に集約される。見たものの再現ではなく、感覚に従って「リアル」を「絵画」にした点で、20世紀美術の展開を準備した。

その試行/思考の軌跡として作品を追った時、そこには、心地よい色と形のハーモニーが感じられ、「安楽椅子のような」魅力と悦楽が待っているはずだ。

展覧会概要

「マティス展」 東京都美術館

開催内容の変更や入場制限を行う場合がありますので、必ず事前に展覧会公式ホームページでご確認ください。

東京都美術館 企画展示室

会 期: 2023年4月27日(木)~8月20日(日)

開室時間:9:30‐17:30(金曜日は20:00まで)※入室は閉室の30分前まで

休 室 日:月曜日 ただし8/14は開室

観 覧 料:一般2,200円、大学生・専門学校生1,300円、65歳以上1,500円

高校生以下無料

身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・

被爆者健康手帳持参者とその付添者(1名まで)は無料

問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

展覧会公式サイト https://matisse2023.exhbit.jp/