深い教養に裏打ちされた「遊び」。

文人・木米の魅力

「木米(もくべい)」をご存じだろうか。

江戸時代後期の京都で活躍した陶工にして画家で、いわゆる「文人」だ。

俗名・青木八十八(やそはち)は、1767年、京都・祇園の茶屋「木屋」に生まれ、長じてより「木米」と名乗る。屋号、あるいは氏の「木」と八十八を縮めた「米」にちなんだという。中年期に耳を聾したことから「聾米(ろうべい)」とも号し、ほかに「龍米」「九々鱗」「青來」「百六山人」「古器觀」などの号も残るそうだ。

10代の頃には、儒学者で印聖とも称えられた篆刻家、画家であった高芙蓉(こうふよう)に篆刻を習い、その頃から古器物の鑑賞を好み素養を培った。その後、本格的に陶工を志して、多くの優れた煎茶器や茶陶を生み出す。また、50代後半からは画にも精力的に取り組んで、自由で魅力的な作品を遺している。

知る人ぞ知る木米は、当時の文人たちが憧れた、屈指の表現者であったのだ。

文人仲間であった田能村竹田(たのむら・ちくでん)が遺した『竹田荘師友画録』によれば、木米は遺言に

「これまでに集めた各地の陶土をこね合わせ、その中に私の亡骸を入れて窯で焼き、山中に埋めて欲しい。長い年月の後、私を理解してくれる者が、それを掘り起こしてくれるのを待つ」(展覧会リリースより)

と言ったとか。偏屈とも、我が強いとも、あるいは巫山戯(ふざけ)ているともとれそうな壮大な意志は、その人となりの一端を感じさせる。

1833年に数え67歳で没した木米は、2023年が没後190年となる。

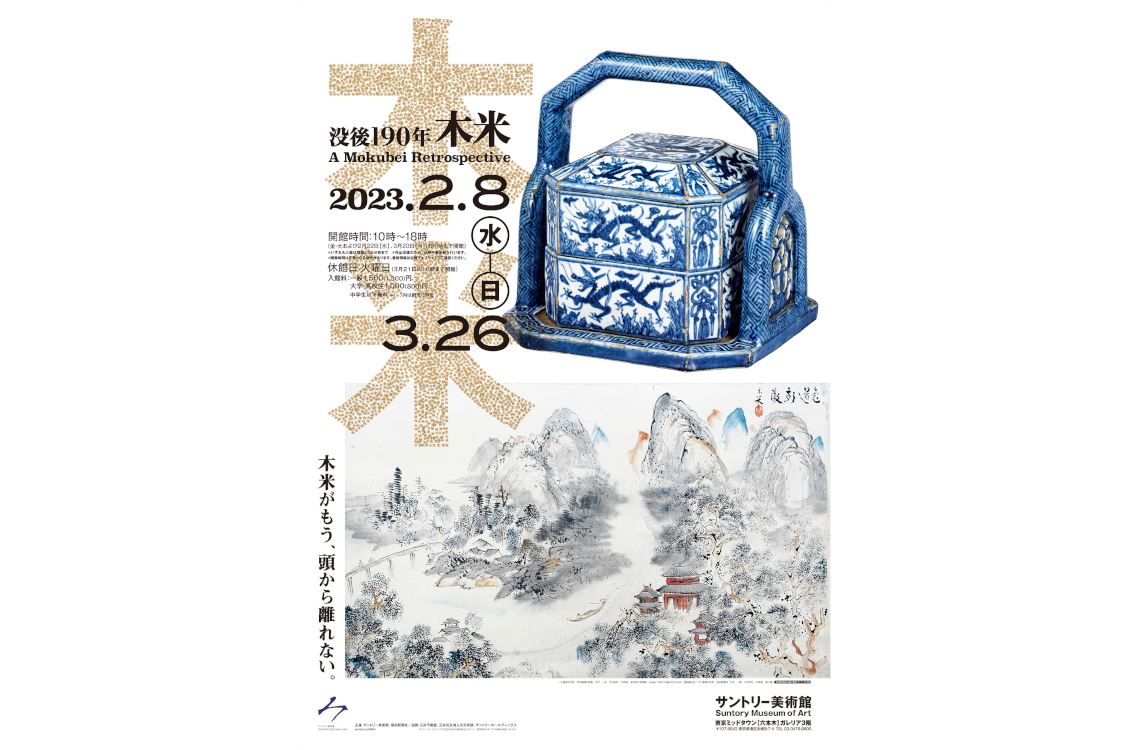

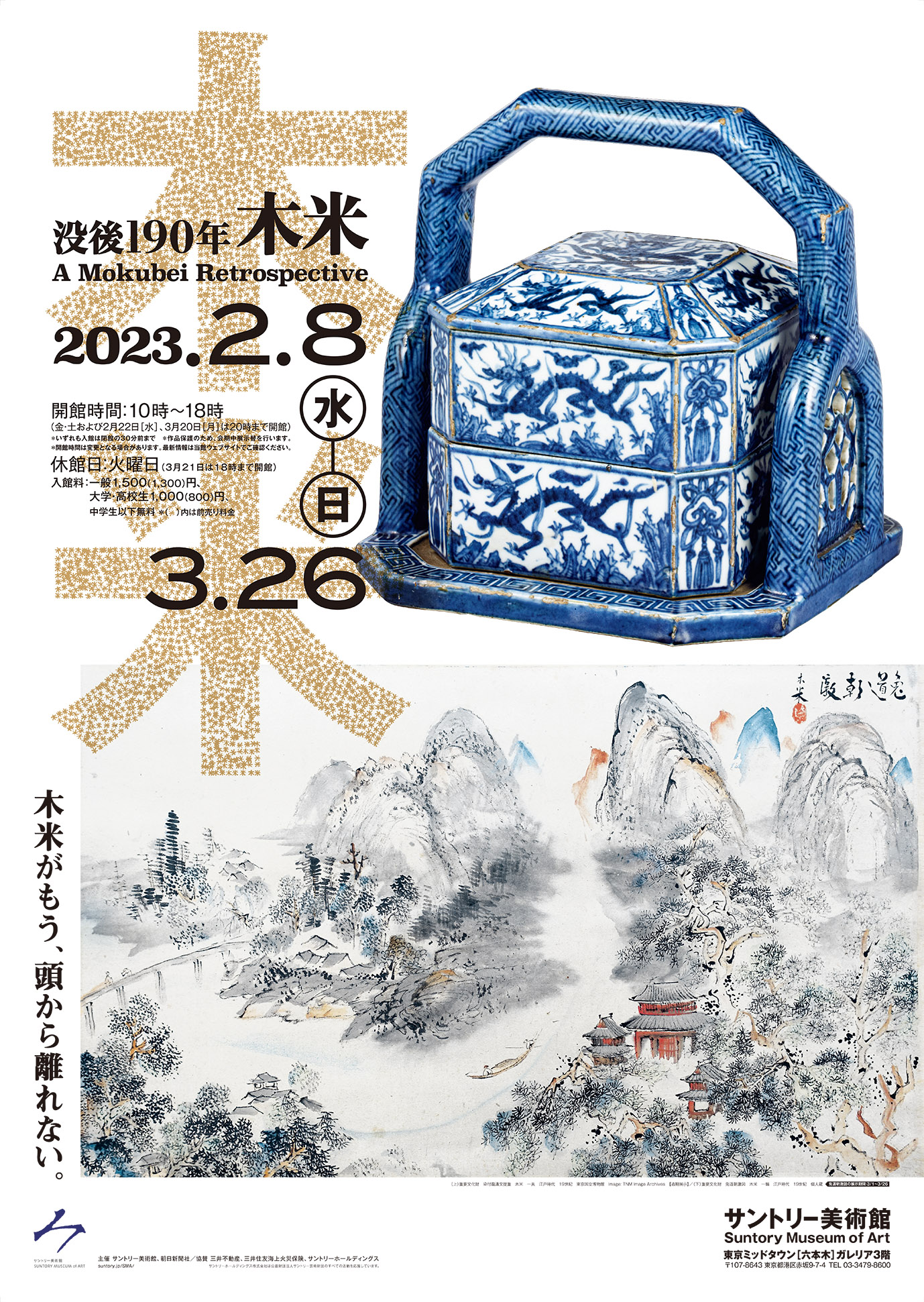

サントリー美術館で、これを記念した展覧会「没後190年 木米」が開催されている。木米の美術館における本格的な個展は初めてかもしれない。

陶磁、絵画、そしてその交友を通して、木米の生涯と創作の全貌に迫る画期的な内容だ。

まもなく終了だが、初の本格的な回顧展であり、切り口とともに日本美術史にひとつの足跡を刻む内容と思われるので、紹介しておきたい。

やきもの、画、書簡に記された「木米」のサインがコラージュされた会場の入口は、彼の多彩な創作を象徴する。

キーワードは「文人」と「遊び」。

口にはするものの、実はその具体的な姿をとらえきれていないのが「文人」ではないだろうか。本展では改めて「文人」を定義する。

木米の生きた時代の日本における「文人」とは、中国の文人たちが求めた詩書画三絶(3つの世界を巧妙に融合させて表現に昇華させる)の世界に憧れて、彼の地の歴史、学問、芸術の素養を身につけた人びとのこと。彼らは、身分や立場を超えて独自のネットワークを構築して活発に交流し、各々の個性を尊重しつつ知見の共有や共感の交換/交感を楽しみ、生き方を追求した。

そこには、深い素養に裏打ちされた皮肉や諧謔、頓智が含まれ、その表現は「楽しみ」にあふれている。まさに「遊び」の感覚が息づいているのだ。

会場は、「遊ぶ」を基本に、ジャンル別に木米の創作を追う4章で構成される。

単なる陶工や文人絵師としての足跡にとどまらず、彼の創作の原点ともなった大陸の豊かな文化と江戸後期の文人たちの息づかいのなかに、作品とともに人間・木米を魅力的に浮かび上がらせる空間になっている。

第一章:文人・木米、やきものに遊ぶ

木米のやきものは、中国、朝鮮、日本の古陶磁を中心とした古器物から着想を得ている。

それは「写し」を超えて書物や古器鑑賞から得た豊富な経験を活かし、さまざまな過去の造形から形や色合わせ、文様を抜き出し、融合させて、独自の感性のもとに再構築していくものだ。だから生み出された作品は、木米の強烈な個性と不思議な魅力をたたえる。

彼が師事したのは奥田頴川(えいせん)。同時代には、欽古堂亀祐(きんこどう・かめすけ)や仁阿弥道八(にんなみ・どうはち)ら京焼の陶工がおり、ともに切磋琢磨するが、もうひとつの重要な出会いが、篆刻の兄弟弟子で、親友となる木村蒹葭堂(けんかどう)宅で30代に目にした『陶説』だった。清時代の中国の陶磁専門書に深い感銘を受けた木米は、それを翻刻しつつ自身の作陶に活かす。やがて天台宗の門跡・粟田青蓮院の御用焼物師を許されて、京の名工として活躍していく。

まずは、さまざまな古器の要素を自由にブレンドしたやきものの作品に木米の異才を感じる。それらは器形だったり、色彩だったり、文様だったり、ときには自ら記した箱書に読みとれるだろう。また、師やライバルたち、そして私淑しつつ取り込んでいく仁清の作品なども並び、木米の独特のまなざしとその遊び感覚あふれる個性をより感じることができるはずだ。

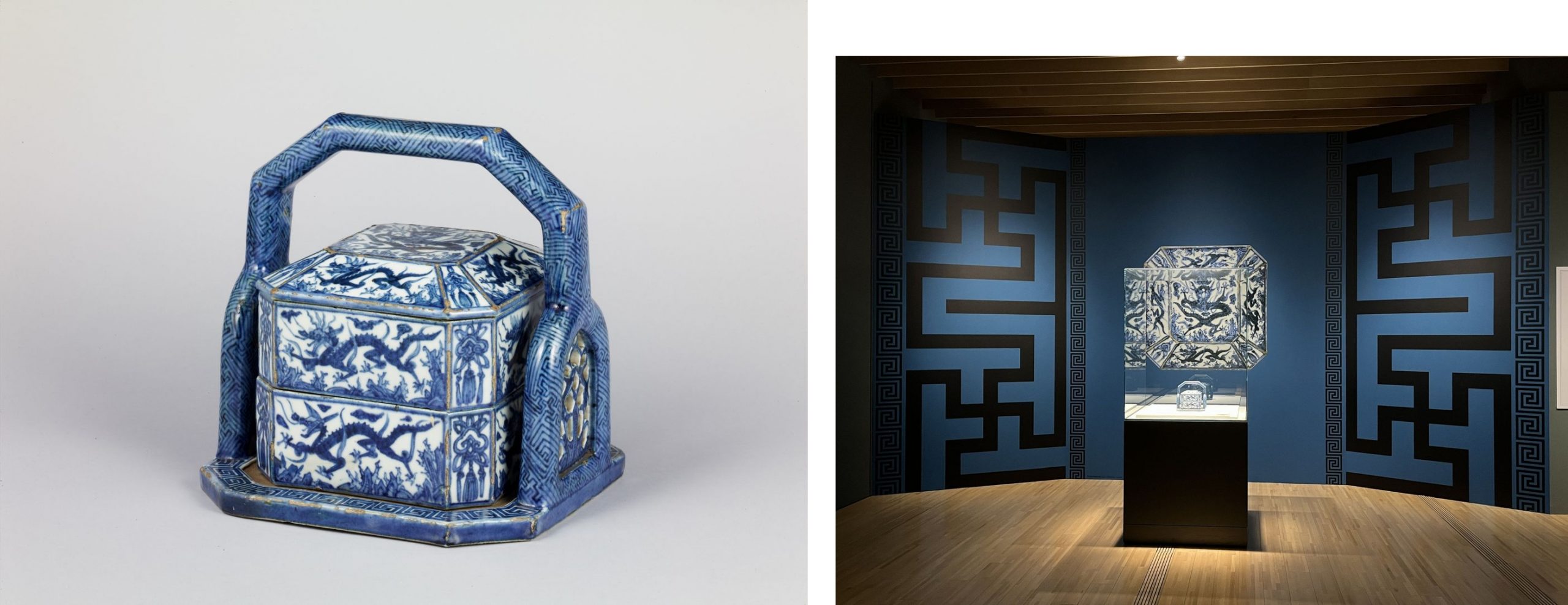

右:展示風景

提梁(提げ手)が付いた基台に二段の重箱が載る珍しい形の染付のやきものは、中国に古くから伝わる「提盒」という木製の調度品を思わせるそうだ。蓋や身にあしらわれた五爪の龍は、中国明代の磁器に倣った文様。精緻な幾何学文様に覆われた基台と、龍の飛ぶ重箱の、青の濃淡の対比が印象的だ。処々に見られる釉の欠落は、明時代の古染付の傷を「虫喰い」の跡として愛でた日本人の好みを反映し、焼成の後にわざと付けたとも見られているとか。やきものにとどまらず、時代もさまざまに引用し、自らの造形に昇華する、木米の作陶を代表する一作が会場へと誘う。

左:染付、青磁、黄瀬戸で、茶碗や香合などをさまざまな意匠で表した木米。その小宇宙は、ボーダーのない彼の創造/想像力の奥深さを感じさせる。

右:中央は「金襴手鳳凰文茶碗」(文化4年・1807、個人蔵・滴翠美術館寄託)。 小さな茶碗たちもひとつひとつの形や意匠をじっくり見たい。金彩で描かれた鳳凰は、高台の渦巻文様とともにどこかユーモラス。高台内の記載から、木米が金沢で制作したことが確実に判っている作品。

六輪の花弁を象った皿には、捻花形に仕切りがつけられ、7つの区画に、中国・浙江省杭州の名勝が描かれる。高台内の銘記から、器を木米が、画を文人画家・糠谷蘭汀(かすや・らんてい)が手がけたことが判っている。西湖は、中国でも古来詩に詠まれる理想郷であり、日本の文人たちにもおなじみの主題。まさに文人ならではの作品は、その意趣を知らなくても華麗な美しさでわたしたちを夢の世界に誘ってくれる。木米壮年の文化年間に遡る貴重な作例とのこと。

黄、緑、紫の三色が一見無造作に、しかし周到に塗り分けられた茶碗は、口縁の赤絵がやわらかい三彩を引き締めて、華やかさを引き立たせる。中国・清時代の景徳鎮窯の素三彩を手本にしていると考えられるが、その形には、鋭く窪んだ見込や高台のあしらいなどから、高麗茶碗の面影が読み取れる。同館学芸員が木米をテーマに企画をするきっかけになったという一作。

江戸時代前期に色絵陶器を完成させ、京焼で活躍した野々村仁清を、木米は「釉法は曇色が少なく光沢のみであるのが残念」と評しながらも日本の名工のひとりと認識していたという。当然、中国古物にとどまらず、仁清の色絵や金彩も写し、取り入れている。会場では、木米の「色絵七宝文茶碗」(中・個人蔵)を、彼が念頭に置いていたであろうと思われる仁清作「色絵七宝文茶碗」(左・サントリー美術館蔵)とともに見られる。

左:飴釉蟹香合(附属 下田休甫宛書状) 木米 一合 江戸時代 19世紀

動き出しそうなリアルな蟹は甲羅部分が合子となっている。注目はその眼。甲羅の眼の位置に穴を開け、そこに円柱を通して目玉を作ることで可動式になっており、蓋を鋏の方に傾けると蟹の眼が飛び出るそうだ。箱書には「蠏眼射人」とあり、まさに“びっくり香合”。蟹もまた中国では古くから文人画家に好まれたモチーフとのこと。

右:染付名花十友文三段重箱 木米 一合 文化12年(1815)京都国立博物館蔵

ややくすんだ藍で10種の花の折枝文がちりばめられた、渋くもあでやかな重箱には、中国・宋時代の詩人が10種の花に性格の異なる10人の友人をなぞらえたことに拠っている。沈丁花や木蓮、蓮、菊、梅、芍薬、梔子など、木米がこれらに自身の友の誰を思い描いていたのかを想像しながら見てみたい。文人ネットワークの楽しみに近づけるかも。

第二章:文人・木米、煎茶を愛す

18世紀半ば、禅僧・売茶翁(ばいさおう)が煎茶道具を担ぎ、洛中洛外の景勝地で移動茶店を開いて人びとに煎茶をすすめた。世俗を離れながらも市井に関わる生きざまは、文人たちに大きな影響を与える。煎茶は、彼らの詩書画の制作や鑑賞の場と強く結びついて、京・大坂を中心にブームが興り、煎茶道も成立して、近代数寄者へと連なる文化となっていく。

自らも文人として煎茶を愛した木米は、道具である涼炉(湯を沸かす炉)や急須、煎茶碗などを手がけ、すでに30代の頃から好評を得ていたという。

ここにもまた、陶磁のみならず中国文人の逸話や唐~宋時代の茶詩(茶を主題とした詩)などにも通じていた木米の「換骨奪胎」は遺憾なく発揮される。特に、茶詩で器の表面をびっしりと埋め尽くした涼炉や煎茶碗の数々には、「識字陶工」と呼ばれて文人たちを魅了した木米の独自性が強く出ており、その造詣の深さとアイデアの斬新さが光る。

木米の作陶のなかから煎茶道具に注目し、その「遊び」の要素を堪能する。

白泥煙霞幽賞銘一文字炉・炉座・交趾釉鳳凰文急須 木米 一具 天保3年(1832) 出光美術館蔵

かなり凝った造りの一文字炉(上部の爪と爪の間が一直線になっている炉)。木米が没する前年に、37歳年下の詩人・岩崎鷗雨から依頼されたもの。朱、緑、青、金で鮮やかに着彩された炉座に載る炉のなかには、同じく多彩に着色されたふたりの美人像と梅樹が配されているのが風門から見える。紫、黄、緑の三彩で彩られた交趾の急須には、全体に浮彫文様がほどこされ、翼を広げる鳳凰と折枝文があしらわれており、茶の湯のやきものから文様を取り入れていることが見てとれる。

白泥蘭亭曲水四十三賢図一文字炉 木米 一基 江戸時代 19世紀 布施美術館蔵

テーマは中国の政治家で書家として名高い王羲之の名筆「蘭亭序」で、東晋時代、蘭亭に賢人41人を招いて禊(曲水の宴)を開いた際に詠まれた詩をまとめた詩集の序文の内容を視覚化したもの。風門を窓に見立て、そこから唐子とともに笑みを湛えて鵞鳥を眺める王羲之の姿が立体的に表される。外にあたる炉の身には一羽の鵞鳥が、そして側面から背後にわたって山々を背景に、川岸に座り詩作の宴に興じる賢人たちの姿が配される。王羲之の姿はもちろん、窓に見立てられた風門にほどこされた透かし彫りも、身を覆う山水図も圧巻の逸品。帝室技藝員であった初代陶山愛蔵の品との墨書が箱の蓋裏にあるそうだ。

赤絵金襴手の煎茶茶碗の揃い。金彩は蓮池水禽文を表すが、それぞれに異なる意匠になっていることを楽しみたい。会場では、同様の花鳥文の赤絵金襴手や牡丹文の青磁、花文が鮮やかな交趾釉、おおらかな山水図が楽しい染付の茶碗の揃いも並び、小さいながらも木米の多彩な作陶の世界を提示してくれる。

手前はおおらかな山水が描かれた「染付山水図煎茶碗」(五口 重要美術品 江戸時代・19世紀、個人蔵)。

茶碗が入る八角形の竹製の碗筒には、頼山陽が題字と印を寄せている。

奥は「金襴手花鳥文煎茶碗」(五口 江戸時代・19世紀、早稲田大学會津八一記念博物館蔵[富岡重憲コレクション])。

煎茶の急須や香合。左は交趾の深い紫と緑、黄のコントラストが鮮やかで愛らしくすら。右は白磁に文様が浮き上がり、丸みを帯びた形態に上品さを付与している。

「文字を纏う煎茶器」のコーナー。「識字陶工」と博識を謳われ、文人たちに愛された木米の個性が全開の空間は、読めなくても(意味がとらえきれなくても)、篆刻を学び、読書を愛した木米の技とともに、当時の知識人たちの中国故事への深い敬意と憧憬を感じられるはずだ。

右:同 展示から

煎茶の道具である三足の一文字炉は、ぽってりとした厚みと器の表面に現われた霞のような曜変により、火が入っていなくとも温かい感じがする。木米本人がこの景色を「紫霞」と呼んだのか、箱書に記されている。特徴的なのが、側面から背面にかけ、枠線で囲んだなかにびっしりと刻まれた文字だ。唐の詩人・盧仝(ろどう)の茶詩が彫刻されている。末尾に「聾木米」の刻銘と「青來」印がある。読んで内容を理解するのはなかなか難しいかもしれないが、字の雰囲気に木米の人となりを、その意匠にともに茶を嗜んだ文人たちの暗黙の共感を想像するのは楽しい。

手前:色絵詩文煎茶碗 木米 五口 文政7年(1824) 東京国立博物館蔵

赤絵により払いの強い鋭い文字でみっちりと書かれているのは複数の茶詩。上下に余白を残した配置が美しい文様にも見えてくる。高台の下部には、粗い砂の跡が残る。高台が台に溶着しないように砂を蒔いて焼成されたやきものにみられる「砂高台」の特徴とのこと。

第三章:文人・木米と愉快な仲間たち

木米を語るには、「文人」であることを無視できない。

親友・田能村竹田をはじめ、晩年には儒学者の頼山陽(らいさんよう)や学僧として知られた雲華(うんげ)、蘭方医の小石元瑞(げんずい)など、狷介とも言われた当代一流の文人たちとも交流し、その博識と知的ユーモアで彼らに敬愛されたという。

木米が友に宛てた書状や、彼の旧蔵品、若き日に薫陶を受けた文人たちの資料から、文人・木米の人物を感じる。

竹田が、「木米の話は諧謔を交え、笑ったかと思えば諭す、真実かと思えば嘘というように、奥底が計り知れない」(展覧会リリースより)と伝えるごとく、飄々として捉えどころがなく、魅力的な人となりが浮かび上がってくる。

“愉快な仲間たち”は、まさにこの文人たちの「遊び」の感覚にふさわしいだろう。

木米の篆刻の師・高芙蓉の追善印譜からは、陶工として名を馳せる前の木米の姿を偲べる。木米との初めての出会いを記録した木村蒹葭堂の日記など、彼の足跡をたどれる貴重書とともに木米とのやり取りを残す書状や絵画作品が並ぶ。篆刻(印)に書に、詩に、画にいそしんだ、当時の文人たちの知的で自由なネットワークの様子が感じられる空間だ。

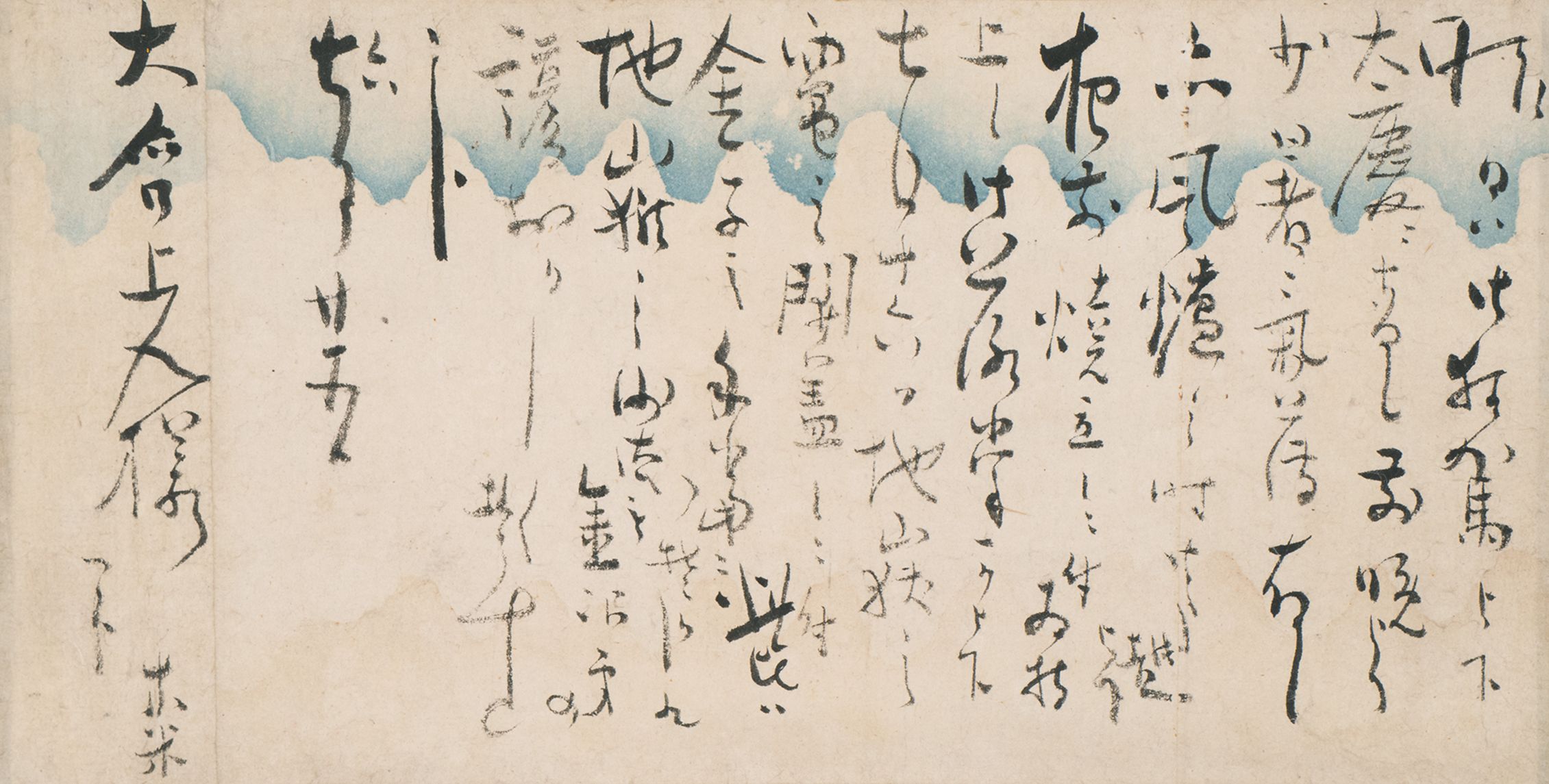

雲華は、詩書画に優れ、殊に墨蘭図を得意とした文人として知られる真宗大谷派の学僧。頼山陽同様に自負心の強い人物であったようだが、やはり木米に心酔していたひとりとされる。雲華から依頼された「風爐(ふろ)」が焼き上がり、使者に渡したので受け取ってほしい旨を記したものだが、後半には書状の日付(7月25日)より少し前の「7月16日」が旧盆で「地獄の釜の開蓋」(地獄の釜もふたを開けて鬼すらも休む)だが、自分は金策に忙しく「地獄の沙汰も金次第」の諺を“おかしく”感じている、と書いている。季節にちなんだ駄洒落で困窮すらも楽しみながら、代金の上乗せを訴える、木米の諧謔精神が垣間見られる一状だ。料紙の青い装飾も夏の書状にふさわしい。

第四章:文人・木米、絵にも遊ぶ

中国的教養のひとつとして、木米は、若い頃から画も嗜んでいたが、制作年が判る作品は、特に50代後半以降に集中しているという。身分や年齢を問わず京に集った文人たちとの交流のなかで、文人として生きることを改めて自覚し、その活動の幅を広げた可能性が読み取れる。

彼の画は、山水図が大半を占め、何よりも、誰かのために描いた「為書(ためがき)」であることが特徴だ。ある特定の人物を想定して、その人物のために描いた作品は、彼の私信とも言える。

作陶の合間の手遊びの域を超えるみごとな画力には、何の力みも感じさせない不思議な透明感のある山水図や、茶の聖地・宇治の実景に基づく雄大な風景画、どこかかわいらしさを持つ仏画など、それぞれに一筋縄ではいかない「遊び」がひそんでいる。

本展では、木米の現存作例のうち、最初期と判明している貴重な山水図から稀少な花卉図、仏画の名品など、多彩なジャンルの絵画作品が一堂に会し、多くの文人たちが愛した木米の画の魅力に触れられる。

山水から実景に基づく風景画、花卉図に仏画と、やきものにも劣らず、多様なテーマを軽やかに、楽しげに画にした木米のもうひとつの貌が、知的ユーモアをたたえて現われてくる。そこには、陶工としての活動の余技にはとどまらない、木米の画技のみごとさもまた実感できるだろう。

一見、かなりしっかりと描きこまれた文人山水画だが、そのタイトルを見てしまうと、そそり立つ山頂は赤ら顔の化け物が顔を出したように見えてくる……。篆刻家で平家琵琶奏者であった小島彤山(とうざん)のために描かれた「為書」であり、送り状には「(前略)破れ紙を有り合わせて化物山水を描いたので差し上げます。お笑いください」とあるそうだ。自ら描いた風景に「化物」と名づけ、それを文人仲間と楽しむ木米のユーモアのあるおおらかさが感じられる。しかし、山間を流れる滝の描写、滝つぼの水の反射やその湿潤な空気の表現は、単なる余技を超える彼の確かな画力を感じさせる名品。木米63歳の作。

タイトルは、木米が画中に記した四字による。「兎道」とは、京都・宇治の古代表記のひとつ。「朝潡」は朝日を意味する「朝暾」と同義と考えられているそうだ。柔らかな筆致と淡い彩色で、宇治川の朝の風景が表される。ようやく朝靄も晴れつつある宇治川をひとりの客を乗せた船が下っていく。その右側に見える朱塗りの建物は平等院鳳凰堂。川先の橋は宇治橋で、その上ではふたりの人物が対話しているようだ。木々には藍の濃淡に加えて黄みを帯びた淡い緑が配されており、画面にただよう空気とともに早春を感じさせる。日本の印象派とも言えそうな、木米画の傑作。

栂尾(とがのお)・建仁寺・兎道図茶心壺 木米 一合 江戸時代 19世紀、個人蔵

会場の出口には、桐製の茶心壺が、そこに描かれる風景の拡大スクリーンを背景に置かれる。竹林が描かれる建仁寺、その開祖で禅宗の僧・栄西により中国から日本へもたらされた茶の実が明恵上人に送られたことで、国内最初の、最高級の茶葉の産地となった栂尾の紅葉、明恵上人から撒き方を教わった里人により、茶の一大名産地となった宇治の新緑を描いた木米の、煎茶への想いが込められた一作が見送ってくれる。

ユニークで、ユーモア感覚にあふれ、ややへそ曲がり。奥深さを感じさせつつもスルリと身をかわして、淡々としている。一方で強い個性と創作への意欲を失わない情熱と誠意。遺された作品に木米という人物が、豊かな「遊び」の感覚とともに楽しく立ち現われてくる。

本展開催にあたり、木米が作陶を始めた時期が『陶説』に出会う前からであったこと、そしてこれまで晩年と考えられていた耳を聾した時期が中年期であり、その原因が、作陶中に火加減をみようと耳を澄ませた時に窯が爆発したことにある可能性が明らかになったそうだ。

新たな発見は、稀代の表現者・木米と文人ネットワークの世界をはじめて本格的に紹介した本展の意義に、この先の検証への期待をも付与した。

今後の木米研究が進められる際の基礎となる貴重な展覧会と言えるだろう。

3階会場のそばには、高精細プリントで再現された「白泥蘭亭曲水四十三賢図一文字炉」が巨大な柱となって360度から撮影可能。記念写真だけではなく、その細やかな作陶の跡がさまざまに確認でき、新しい発見があるかも。何か気になるところを見つけたら、本作の展示に戻ってみるのもおすすめだ。

展覧会概要

「没後190年 木米」

サントリー美術館

会 期: 2月8日(水)~3月26日(日)

開館時間:10:00‐18:00 金土は20:00まで 入館は閉館の30分前まで

休 館 日:火曜

入 館 料:一般1,500円、高校・大学生1,000円、中学生以下無料

問 合 せ:03-3479-8600

美術館公式ホームページ https://www.suntory.co.jp/sma/