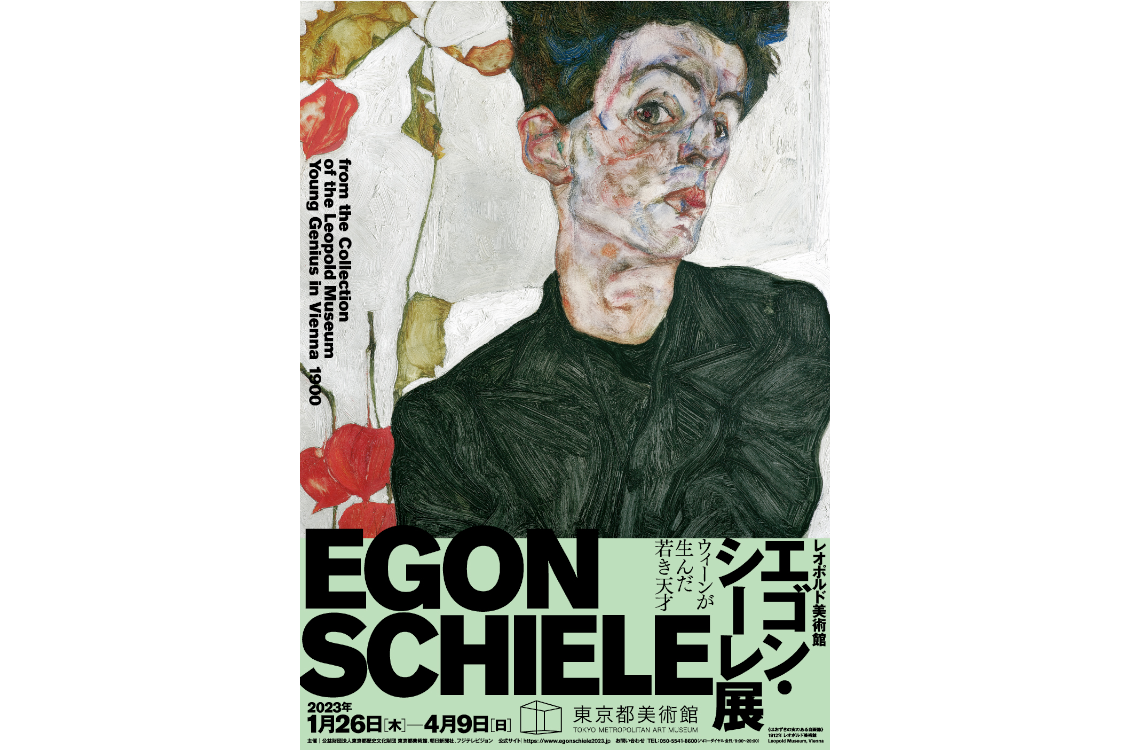

世紀転換期のウィーンを駆け抜けた天才の自我

東京都美術館で「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才」が開催中だ。

エゴン・シーレ(1890-1918)は、世紀末のウィーンに生まれ、たぐいまれな才を見せながら、わずか28歳で夭折した画家。

最年少でウィーン美術アカデミーに入学するも、保守的な教育方針に飽き足らず退学。グスタフ・クリムトに私淑しつつ独自の表現へと展開し、仲間と芸術集団を立ち上げるなど、時代を先駆けた。一方で、早くに父を亡くし、母親との折り合いがよくなかった家庭環境や、未婚の同棲、わいせつ画の掲示が有罪となり逮捕されるなど、その短い生涯は波乱に富んでいる。

そうした彼の孤独感や苦悩、嗜好を反映した作品は、表情豊かな線描と歪んだフォルム、独特の色彩で、みる者に強烈な印象を残す。身体や風景にはその内面や生と死、性が赤裸々に描き出され、不安や背徳感、痛々しさを伴ってわたしたちの感覚を揺さぶるのだ。不快にも通じかねない作品の数々は、それゆえにこそ多くの人を魅了し、この天才の夭折を惜しむ声は絶えない。

レオポルド家コレクション Leopold Museum, Vienna

本展は、ウィーンの主要な文化施設のひとつとして世界から多くの来館者を迎えるレオポルド美術館の所蔵品を中心に、シーレの油彩画、ドローイングなど50点に、当時のウィーンを彩った作家たちの作品を合わせた約120点で、その画業を彼の生きた時代の空気とともに追う。

日本におけるシーレの展覧会は約30年ぶりとのこと。久しぶりの人にも、初めてシーレの作品に触れる人にも貴重な機会である。

レオポルド美術館は、19世紀後半から1930年代のオーストリア美術の質の高いコレクションで知られる。ウィーン世紀末を代表する画家クリムトをはじめ、彼とともに活躍したコロマン・モーザー、オーストリアの表現主義を牽引したリヒャルト・ゲルストルやオスカー・ココシュカなど、この地に花開いたモダニズム芸術をたどることができる。

なかでも220点以上におよぶシーレの作品群は、世界でもっとも包括的なコレクションとして美術館の象徴となっている。

ルドルフ・レオポルドのコレクションを礎に、2001年に開館した。

このコレクションの礎を築いたのが、ウィーンの眼科医だったルドルフ・レオポルド(1925-2010)だ。

友人の勧めによるオークションハウスでの体験をきっかけに23歳の時に初めてウィーン美術史美術館を訪れたという美術愛好家は、第二次世界大戦後から蒐集を始め、以後50年間にこの稀有なコレクションを確立する。新たな作品を入手するために、それまでのコレクションの一部を手放すこともあったというラインナップは、ひとえに彼の優れた審美眼によるところが大きい。

珠玉の作品群は、油彩作品にとどまらず、デッサンや彫刻から手工芸やデザイン、プロダクトなども含む。まさに「生活にアートを」の理念のもと、分野を超えた創造で総合芸術をめざしたウィーン分離派の特徴を備えている。

本展でも、クリムト、シーレのドローイングが多く含まれる。保存の観点からもなかなか海外での展示が少ないこうした作品に出会えるのもポイントだ。

会場ではシーレの生涯を追いつつ、それぞれの時期の創作を、テーマごとにみていく。同時代の作家たちも紹介され、ウィーン世紀末芸術の空気をも伝える全14章(!)の構成。

シーレは1890年、ウィーンの北西の街トゥルンで、鉄道官吏の父アドルフと、南ボヘミア地方クルマウの裕福な家庭出身の母マリーの第3子として生まれた。

はじめて絵を描いたのは1歳半の頃だったと母が回想するように、幼少期から絵を描くことが好きで、父はその才を認めながらも鉄道技師になってくれることを願っていたという。

その父は彼が15歳の時に死去し、以後は叔父を後見人として育つ。地元のギムナジウムになじめなかったともいわれる少年は、絵に熱中するあまり成績を落とし、母にスケッチブックを焼かれたこともあったとか。こうした母とのわだかまりは後年まで続き、それが彼の作品に表れているとみる研究者もいる。

1906年、15歳でウィーン美術アカデミーに合格。画家になることを反対していた叔父もこの快挙に喜び、シーレは画家としての一歩を踏み出すことになる。

翌年、憧れのクリムトに会った時には、自身の才能についての問いに、この巨匠から「才能がある? それどころかありすぎる」という言葉をもらったというエピソードも残る。

クリムトらが活躍した19世紀末のウィーンは、600年以上の歴史を持つハプスブルグク帝国が最後のきらめきを放った時期だ。この時代の空気を無視してシーレの作品は語れない。

ヨーロッパのなかでは遅まきの近代化により城壁跡に「リングシュトラーセ」という環状道路がつくられ、その道路に沿って行政機関や文化施設などのさまざまな建物が建設される。これらの建築は、いまだ歴史と伝統に根ざしたネオ・ルネサンスやネオ・ゴシック様式のものではあったが、新しい風はブルジョワジーの間に確実にもたらされていた。

オーストリア=ハンガリー帝国の二重性が抱えていた政治的、社会的、国家的、民族的な爛熟と危機に象徴されるように、伝統的な格式と規範、新たな価値観が二重写しのように絡み合った時代。同時に科学、医学や哲学も発達し、それらは、表現の世界にも大きな影響を与える。

左:クリムトの作品

右:カール・モルの版画作品からクリムトの油彩画

なかでもジークムント・フロイトによる深層心理の発見は、表面に出てこない内面性や自我への意識を芽生えさせ、揺れ動く帝国の光と闇とともに、ドッペルゲンガーや鏡像、そして生と死というダブル・イメージの概念で人びとを魅了した。表現者たちは時代の空気に合った新しい表現を模索する。

美術アカデミーを脱し、クリムトたちがウィーン分離派を立ち上げるのが1897年。「時代にはその時代の芸術を、芸術には自由を」のスローガンを掲げた分離派会館を拠点として、彼らはクロード・モネやフィンセント・ファン・ゴッホなどの国外の同時代作家の作品を紹介したり、テーマを決めた展覧会を企画、自分たちでポスターをデザインするなど、精力的に活動する。

万国博覧会などでもたらされる東洋の文化も彼らに大きな影響を与えた。特にジャポニスムは、平面的な描写や鮮やかな彩色、自然への視点などが、彼らの造形に取り込まれていく。

シーレが新進の画家としての活動を始めたのは、こうした時代性のなかであった。

初期は、敬愛したクリムトの影響の強い作風であったが、やがて独自の画風を確立していく。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

ウィーン美術アカデミー時代の作品は、正方形のカンヴァス、日本の金箔を思わせる装飾的な金銀の顔料による背景など、クリムトの影響が強く感じられる。しかし、ごつごつとした岩から生えているようにもみえる「様式化された花」は、この頃に描いていた独特の人物肖像にも重なる。紫とオレンジのコントラストが美しい一作。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

黒い背景に浮かび上がるのは日本の菊花。当時ヨーロッパを熱狂させていたジャポニスムは、クリムトをはじめ、シーレらウィーンの表現者たちにも大きな影響を与えた。単なる静物画とは異なる、緊張感をはらんだ菊の表情に、何か感情的なものを読み取りたくなる。

会場では、シーレとかかわりの深い、ウィーン世紀末における主要な3人が挙げられる。

ひとりはもちろんクリムト。

彼らの活動において、風景画は感覚でとらえる表現の対象として重要な役割を果たした。人物像とともに風景画にも優れたクリムトを筆頭に、当時のウィーンにおけるさまざまな風景画が紹介される。

レオポルド美術館に寄託(個人蔵) Leopold Museum, Vienna

美とエロスをたたえる女性像で知られるクリムトは、風景画でも高い評価を得ている。地平線を高くとり、画面のほとんどを埋めるのは、池に映った風景。装飾的ですらあるそのダブルイメージは、みる者の現実の認識をあいまいにしつつ、美しい世界に包み込む。彼が住んでいたウィーンの街を描いた唯一の風景画とされ、池のふちに小さく描き込まれた人物もまた、クリムトの風景画のなかでは例外的な一作。

右はシーレの作品

いまひとりはモーザー。

日本では主にウィーン工房の創設者でデザイナーとして知られているが、ウィーン分離派の創設メンバーのひとりとして、画家であり、展覧会企画者であり、展示空間デザインも手がけたマルチ・アーティストだ。本展では、彼が晩年にふたたび絵画制作に集中した円熟期の作品をみられる。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

デザイナーで画家、グラフィック・アーティストで工芸家としても活躍したモーザーは、まさにウィーン世紀末文化を牽引した万能の芸術家。ウィーン工房を去ったのちは、絵画制作を中心に取り組んだ。画面を埋め尽くすようにクローズアップで描かれたキンセンカは、鮮やかな色彩とそれらが織りなすリズムに、彼の卓越したセンスを感じさせる。

そして、ゲルストル。

25歳で自殺したこの画家は、隠遁者のような制作態度も相まって長らく歴史に埋もれていたが、オーストリアの表現主義の先駆者として近年再評価されている。

象徴主義的な自画像から、大ぶりの筆致で対象のフォルムも解体しそうな画風へと変遷していく作品には、シーレやココシュカへの流れを読み取れるだろう。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

作曲家シェーンベルクの妻との恋愛関係のもつれから、25歳の若さで自殺したゲルストルは、生涯を通じて展覧会への出品を拒否したという。このため一時は忘れられていたが、現在はオーストリアの表現主義の先駆者として、レオポルド美術館でも常設されている。青色の無背景のなかに上半身裸体の正面向きで描かれた自画像には、なにか痛々しさとともに厳粛な雰囲気がただよう。ひたとこちらを見つめるまなざしには、顔の描写に比して曖昧になっていく身体表現と相まって、強い意志と哀しみが同居しているようで、静かだが強い印象を残す。オーラのように頭部を包む明るい青は、「キリストの復活」に関連づけられるそうで、自らを受難のキリストに重ねているともいわれる。

写実的な人体表現と金を多用した装飾的な画面で美を追求したクリムトに対し、自らを「銀のクリムト」とも言っていたシーレは、1910年頃から彼の影響を脱していく。装飾を排し、痛さを感じさせるような線で、大きな手や引き伸ばされたフォルムを持つ画風が生み出される。

そこで重要なモチーフとなったのが自画像であり、母子を含めた女性像であり、さらには風景だ。

シーレはその短い生涯のなかで、200点以上の自画像を遺したという。比較的自画像を多く描いていたゴッホの40点という数に比しても群を抜いている。

それらは、演劇的な(ときに自慰行為などの過激な)身振りや歪んだ表情などで、身体は断片化される。いずれも鋭いまなざしがこちらに突き刺さってくる。分身のようなダブルポートレートになっているものも多い。

彼にとって、自画像は単なる対象ではなく、生と死を内包し、美醜も性も含めて内面を抉り出して、その存在を確認する自己探求の結果であることが分かるだろう。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

「自画像の画家」ともいえるシーレのもっともよく知られる作品のひとつは、彼の創造力の絶頂期の姿ともいわれる。白を基調にした背景に、頭の上部を断ち切ったバストショットのシーレは、やや右上向きの顔からねめるようにこちらを見つめる。その視線は傲慢な挑発とも、怯えた不安ともとれる。暗い色調の人体のなかで、瞳と唇の赤が、鮮やかなほおずきの色に呼応する。これ以上にない構図、彩色の一作は、当時の恋人を描いた《ワリー・ノイツェルの肖像》(本展の出品はない)との対作品として描かれた。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

自身の姿に強迫観念的に執着したシーレは、常に鏡を見ていたといわれる。自身と鏡像の二重性は、生と死を等価のものと見ていた彼にとっては「自我」への危機意識にもつながり、多くの二重の自画像の作品を生み出すことになる。この作品では、瞑想するように目を閉じた人物の背後に死神か亡霊のような目のない青白い人物が重ねられる。目を引くのは手前の大きな白い右手だ。その白さから背後の人物を思わせるも、ふたりの人物との身体的つながりが読み取れず、左手とおぼしき腕もどちらから出ているのか判然としない。身体の分離・分断が、自己のアイデンティティーの分裂を象徴する。

右:展示風景

個人蔵 Leopold Museum, Vienna

シーレのもっとも重要なモチーフのひとつである裸体像は、1910年に集中的に取り組まれた。左は肉親や親しい友人たちをモデルに描かれた一作。裸体が感じさせる無防備な無力感に加え、その姿勢や身振りとともに細長く引き伸ばされるプロポーションが、単なる写実ではなく、その人物の感情や精神的なものを表したところにシーレの裸体表現の力と魅力を感じる。

自画像以外でシーレの画業のなかで大きな比重を占めるのが女性像で、母性を象徴するものから、妊婦、娼婦、さらには少女の危ういエロティックさを表した作品まで多岐にわたる。

母子像には、自画像としての赤子と母が重ねられる。ふたりの視線は交わることがなく、母への愛憎入り混じる感情を反映しているのか、彼の母子像は多くが哀しげで、不穏な印象をもたらす。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

本タイトルは画家がつけたものではないそうだ。確かに、青白い顔の黒いヴェールの女のまなざしは強く、挑戦的にも感じられる。女の背後には、唇をすぼめた画家の自画像と思われる顔がわずかに覗く。しかしその髪は赤く、恋人のワリーの特徴を示すことから、人物の属性を入れ替え、境界を曖昧にしていると読めるという。自己とは何か、男女とは何か、自我崩壊の危機において、シーレは固定概念や認識そのものへの疑問を人物表現に表したといえよう。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

1910年以降、母子のモチーフを繰り返し探求したシーレ。母との関係に問題を抱えていた彼の描く母子像は、一般的な愛情を感じさせるそれとは異なり、微妙な危うさや謎めいた感情を引き出す。小さな板絵で、イコンのようなサイズの本作も、白い襟巻で一体化された母子は、母が子どもの方を向いているのに対し、子どもの方は、青い大きな目を見開き、驚きとも恐怖ともとれる表情でこちらを見つめている。子どもの肩を抱くような母の手と何かを拒否するような子どもの手の対比もどこか不穏さを感じさせる。

人物画で知られるシーレだが、実は風景画にも優れた作品が遺されている。

対象を擬人化し、そこに人間の感情やイメージが描き込まれることで、独特の表現力を持つ風景画だが、彼にとって自然の概念は田園、親密さ、真なるものを意味していたという。

画壇での活動に伴う都会の喧騒や人間関係に疲れた彼の避難場所でもあったのだろう。母の故郷クルマウで制作した風景画には、穏やかさのなかに造形的、色彩的な追求を感じられる秀作が多い。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

植物や風景にも人間の身体的な特徴を読み取り、そこに感情を描き込んだシーレの風景画の代表作のひとつ。木枯らしに大きくたわむ一本の木が寒々しい灰色の空のなかに、様式化されている。枯れ枝の細い線が縦横に走る画面は、まるでひび割れのようにも見え、そこには痛々しい孤独感がただよう。それでも下半分の白い幹は地面にしっかりとつながり、必死に生き延びようとする樹木の意志をも感じさせる。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

ウィーンの喧騒を逃れて南ボヘミア地方の小村クルマウで制作された風景画のひとつ。この頃の風景画は、平面的な重なりのなかに自由に建物を配置し彩色される。そのリズム感のある画面構成が、激しい感情の人物表現とは異なるどこか穏やかな印象を持ち、とても魅力的だ。1960年代に本作が修復された際には、この下に失われたと考えられていたシーレがクルマウ風景と裸体自画像を組み合わせた作品《世界の憂鬱》が隠されていることが発見されたという。上描きされた理由は不明だそうだ。

シーレはドローイングもすばらしい。表情豊かな線と余白が絶妙な素描にも注目!

ウィーンを席捲したクリムトらの装飾的な表現動向は、装飾を否定した建築家アドルフ・ロースの登場により転換期を迎える。絵画の世界で重要な役割を果たしたのが、「野性的」と評されたココシュカだ。

クリムトの招きで「クンストシャウ」(1908年開催の総合芸術展)に出品し、注目を集めるが、その後当時のウィーンの世相を暴き出した戯曲で大スキャンダルを巻き起こす。自らをウィーン美術界の犠牲者として演出したココシュカは、ロースを通じて得た人的ネットワークのなかで独特の表現主義的な肖像画を生み出した。

1909年、シーレもまた友人たちと新たな芸術集団を結成する。第2回クンストシャウへの参加を依頼され自信をつけたシーレが、保守的なアカデミーの教育方針に反旗を翻したのだ。ここでは、差別されがちであった女性作家にも参加を呼びかけて展覧会を企画した。シーレはウィーンのもっとも先鋭的な革新者となり、彼らを支援するパトロンも現れる。

「10 オスカー・ココシュカ “野生の王”」はぜひ会場で!

1911年にシーレは、その後1915年までもっとも重要なモデルとなるワリー・ノイツェルと出会う。彼女とクルマウに引っ越すが、若い男女の同棲は住民の反感を買い、この地を追われてノイレングバッハへと移る。

ここで、家出した未成年の少女を匿ったことをきっかけに収監される。「ノイレングバッハ事件」として残る1912年の拘留は、彼が少女たちをモデルにしたことや、エロティックな作品を家に並べていたことなどが原因だった。

1914年には、サラエボ事件をきっかけに第一次世界大戦が勃発。兵役についていたシーレは、パトロンの助力によりウィーンに戻り戦時下でも作品発表の機会を得て、国際的に評価が高まっていく。

拘留から、ワリーとの離別、アトリエの隣人だったエーディト・ハルムスとの結婚、そして戦時下における画風の変化を、彼のドローイングのなかでもっとも重要なモチーフのひとつであった「裸体」に追う。

初期の硬く痛々しい線は柔らかさを持ち、自然な流れで対象をとらえていくようになる。無背景に身体の一部が切り取られるモデルの肢体、独特のアングル、絶妙な彩色は、日本の木版画の影響をうかがわせながら、彼の卓抜した画力により、“ドローイング”を超えてひとつの作品に昇華している。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

シーレのドローイングは、油彩の下絵にとどまらず、それ自体が作品として成立する重要な制作の一環だった。なかでも女性の裸体像は重要なモチーフのひとつで、周囲の要素をすべて省き、その対象のみに迫った特異な画面構成と遠近法が独特の迫力を持つ。多くは思春期や不安定な境遇の若いモデルで、そこにはみる者を戸惑わせるエロティックな作品も多い。こちらはひざまずきうずくまった女性を背後から描き、露わになった臀部のみならず、陰部までもピンクの衣服と重ねて暗示する。ハイヒールと顔の見えない髪の色が呼応し、ストッキングの紫が衣服の色を補強しつつ画面を締める。動きを感じさせる線とともに秀逸な筆力を感じさせる。

終戦後の1918年2月にクリムトが没すると、シーレはウィーンを代表する芸術家と目されていく。3月には第49回ウィーン分離派展のメインルームを油彩とドローイングで飾り、名実ともに大きな成功を収めた。

しかし、これからという同年10月、クリムトの命を奪ったスペイン風邪に夫婦で感染、妊娠中だったエーディトを追うように、彼女の死の3日後にシーレもこの世を去った。

あまりにも若すぎる、あまりにも突然の断絶。ウィーン分離派展における評価の一翼を担った大作や、新たな模索を感じさせる未完の作品を前に、その才を惜しむより前に衝撃を受ける。

レオポルド美術館蔵 Leopold Museum, Vienna

ともに過ごしたワリ―と別れ、アトリエの向かいに住んでいたエーディトと結婚したシーレが妻を描いた作品。やや俯瞰からこちらをためらいがちに見上げるエーディトは、他のドローイングにはない穏やかさを感じられる。彼女はシーレのモデルに強く嫉妬し、結婚後は自身がモデルを務めることが多かったという。

左:シーレがデザインした第49回ウィーン分離派展(1918年)のためのポスター。この時分離派開館のメインルームに自身の作品を展示する栄誉を得た。テーブルの一番上の席にいるのがシーレで、周囲を仲間の芸術家たちが囲う。向かいの空席はその年に亡くなった師・クリムトを象徴しているとされる。

右:第49回ウィーン分離派展において大きな成功を収める一翼を担った作品。これを得るためにレオポルドは最初に手にした美術コレクションの大半を売却したという。

1918年頃のシーレのドローイング(左)は、かつてのごつごつとした線や細長く、誇張されたフォルムから離れ、柔らかい線による自然な描写が的確に、絶妙な構図で対象をとらえ、卓抜した画力を改めて感じさせる。師・クリムトのデッサン(右)とともに並ぶ、貴重な空間。

最後の空間には、シーレの塑像に基づいて鋳造された自刻像と、死の直前まで描いていたと考えられるサインのない未完の油彩画が、死の床の写真とともに展示される。

10年間の画業で、331点の油彩画と数千点のドローイングを遺し、ウィーン・モダニズムの頂点で消えたエゴン・シーレ。

彼ほどに「夭折の天才」ということばが合う画家はいないかもしれない。

繊細で大胆、激しくて周到、痛々しくも強い、自我を追求した作品は、「天才」の意味とともに、21世紀のパンデミックを経験したわたしたちに、新たな切実感をもって響くはずだ。

展覧会概要

「レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才」 東京都美術館

オンラインによる日時指定予約制。

東京都美術館

会 期: 2023年1月26日(木)~ 4月9日(日)

開室時間:9:30‐17:30(金曜日は20:00まで) 入室は閉館の30分前まで

休 室 日:月曜

観 覧 料:一般2,200円、大学生・専門学校生1,300円、65歳以上1,500円、

高校生以下、18歳以下無料(要証明)

身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・

被爆者健康手帳持参者とその付添者(1名)、未就学児は無料

問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

展覧会公式サイト https://www.egonschiele2023.jp

おすすめ書籍

コロナ・ブックス『エゴン・シーレ 鏡のなかの自画像』

著者:古川真宏

平凡社刊 定価:2,420円(10%税込)

多くの画家のなかでも突出して自画像を遺したことで知られるシーレ。自画像を描くためには欠かせない鏡への、彼の過剰ともいえる意識に注目し、鏡像との関係から、シーレの生涯とその作品の多重性にアプローチする。彼の作品をもっと理解し、展覧会をさらに楽しむための、もうひとつの切り口を提示する好著。

詳細はこちら