芥川賞を受賞した『感傷旅行(センチメンタル・ジャーニィ)』をはじめ、『ジョゼと虎と魚たち』『新源氏物語』など多くの小説や随筆を残した田辺聖子。恋人、家族、夫婦などさまざまな人間の心のうちを、ユーモアやペーソスというスパイスをまぶしながら綴った作品には、必ずといっていいほどおいしそうな食べ物が登場します。しかもその食べ物をとおして見えてくる心の機微もあり、物語を味わい深くしているのです。

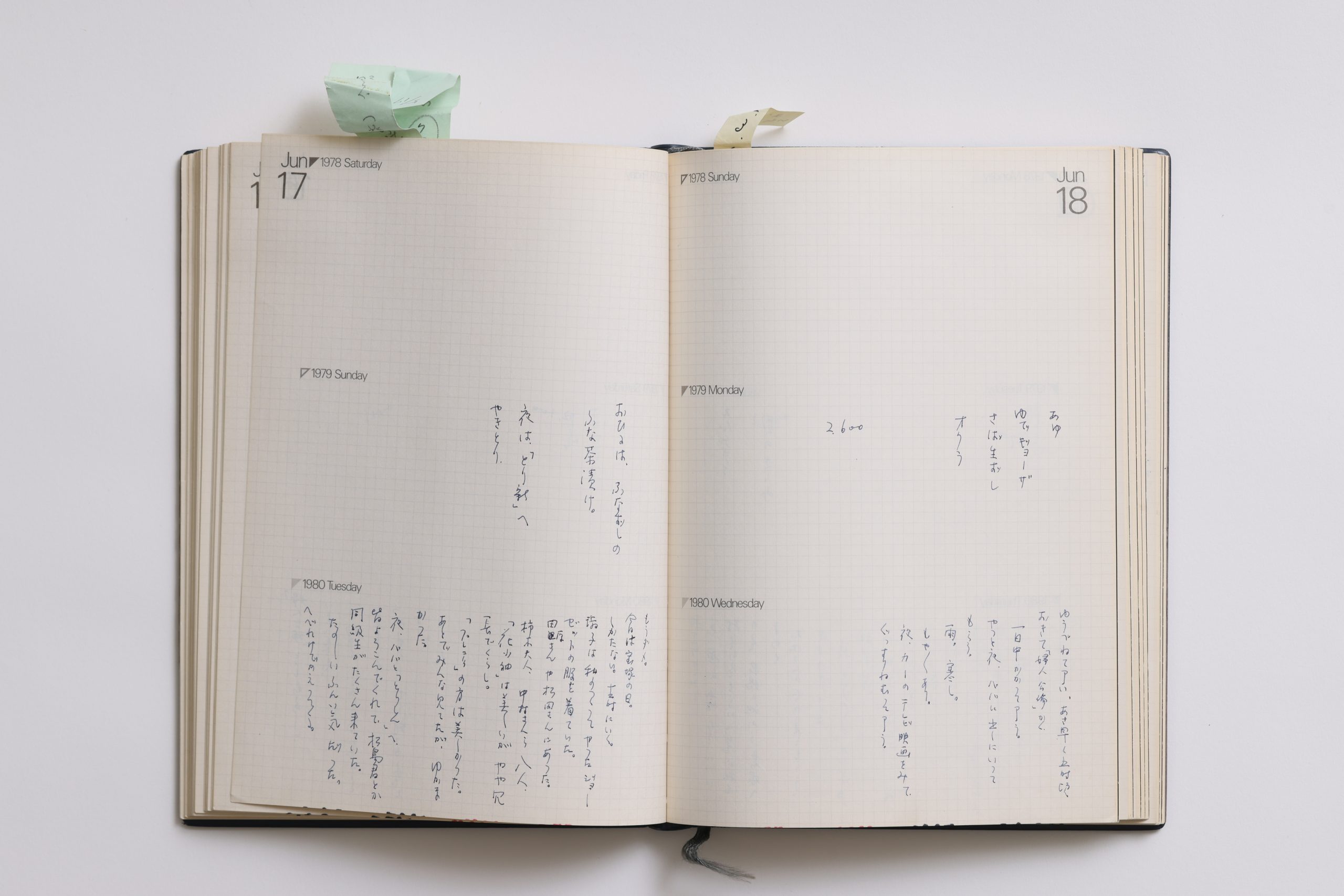

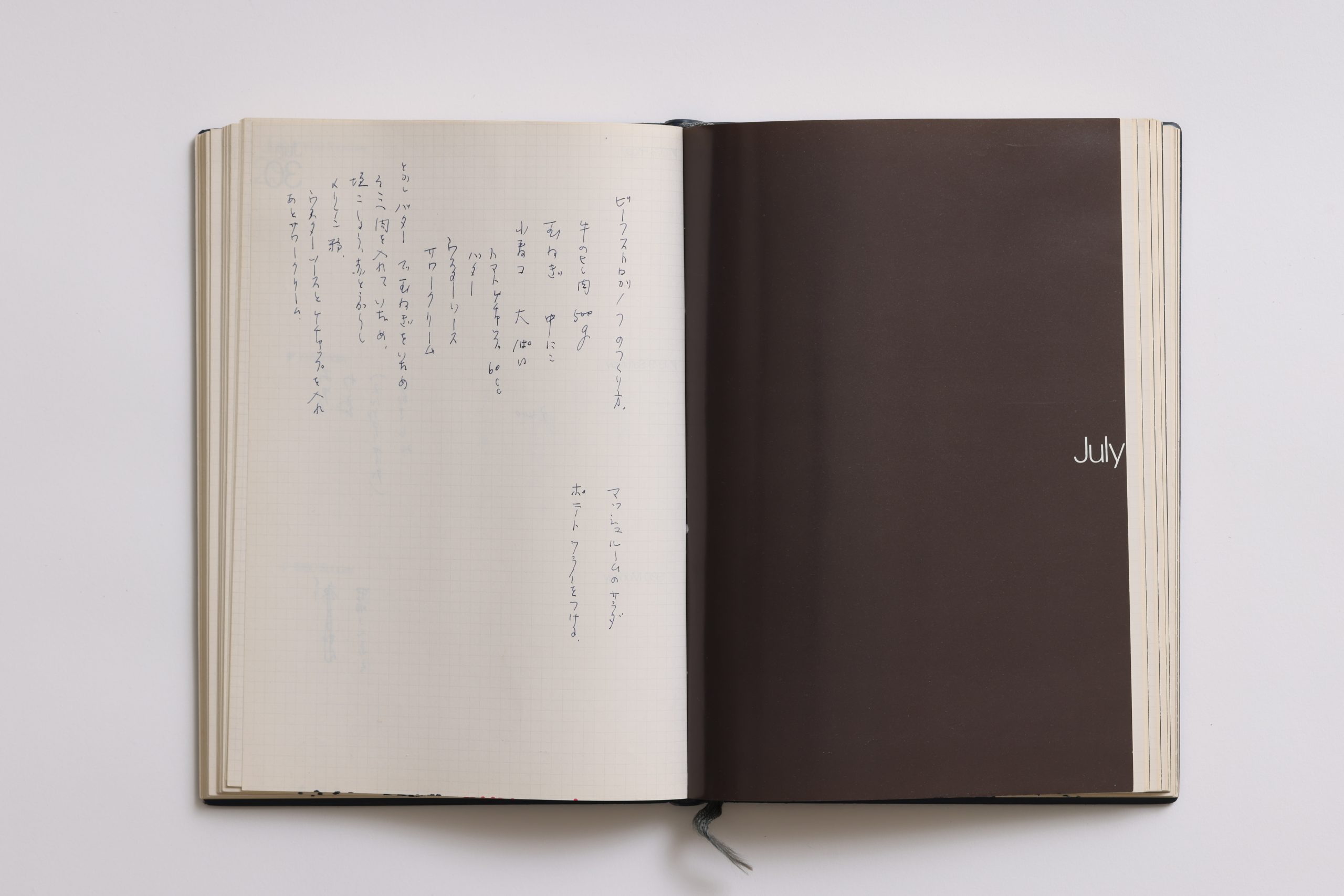

田辺聖子が残した日記の中に、日々の献立メモが見つかりました。執筆に打ち込む中でも家族や友人たちと一緒に食べることを何よりも大切にしていたことがわかります。

日記に書かれた献立覚えの写真と共に、田辺聖子の食の描写にしみじみとしたものを感じるという料理研究家の枝元なほみさんに、最新刊『別冊太陽スペシャル 日本の家庭料理とレシピの一〇〇年 料理研究家とその時代』誌上にて、献立の料理を再現してもらいました。

「たとえば私だと、ちょっぴりのお酒、季節の野菜やくだものや魚、いい景色、電話をかけることのできる母、毎晩お酒を一緒に飲んでおしゃべりできる夫、健康な娘たちがあれば、もうそれでよい」

(『女が愛に生きるとき』講談社文庫、1979年)

小説家の田辺聖子が献立帳や献立メモを残していたことを知ったのは、没後出版された『田辺聖子 十八歳の日の記録』(文藝春秋、2021年)に寄せられた姪の田辺美奈さんの文章だった。

「家の片付けをしてみて驚いたのは、原稿以外に見つかった多岐に亘る書き物の量だった。日記、取材ノート、小説の構想、タイトル帳、旅日記、アフォリズム集、献立帳……」

美奈さんに連絡をとり、掲載を許可していただいたのが今回紹介するものである。1978年から80年までの三年日記を使っているが、記録したのは79年と80年の2年間で、日々の出来事と献立が記されていた。

刺身や煮魚と惣菜という和食が中心だが、頻繁につくっていたのが「勝手ずし」。いわゆる手巻きずしである。来客のとき、魚介が残ったときなどに手軽に愉しんでいた。大阪人らしく、はもの梅酢、牛すじとごぼうの煮たの、お好み焼き。まつたけやあゆといった旬の素材も食卓を彩っている。

芥川賞を受賞して売れっ子になった1964年に夫となる医師の川野純夫氏と出会い、2年後に結婚。いきなり4人の子どもの母となり、義母や看護師など十数人がいる大所帯の主婦になった。執筆を続けながら、大家族のために料理や育児に奮闘する日々を経て、この日記の1979年、80年は子どもたちが巣立ち、神戸から伊丹のマンションに引っ越して夫と二人暮らしをした時期だった。水入らずで晩酌をしたり、居酒屋に出かけるときもあれば、編集者や友人、娘など突然の来客と賑やかに食卓を囲む夜もあったことが日記からわかる。日記の中の「8月3日 パパの誕生日 お昼にビフテキ焼いてビールで乾杯」の書込みが愛おしい。

料理=枝元なほみ

田辺が日記に綴った料理は、小説の中では特別なシーンに欠かせないものとなる。日常でさらりと食べた「鮒ずしのお茶漬け」は、小説『蝶花喜遊図』の中で描かれると、恋人たちの艶やかな関係を思わせるものとなるのだ。

「花がつおに揉みのり、香ばしい、いりたての白ごま、少しの塩、醤油をかける。わさびを少し、青じその、糸のように、ほそく切ったのを、乱れ散らす。とろろ昆布をちょっとつまんで入れ、熱い焙じ茶をかけて、蓋をして、ほんのしばらく蒸らすのである。(略)天来の妙味というほかはない。さらさらと夢中で食べて、食べてるあいだは、生きてるか死んでるか、わからないというような美味」(田辺聖子『蝶花嬉遊図』講談社文庫、2010年)

今回、田辺聖子の献立覚えから料理を再現してくれた料理研究家の枝元なほみさんが寄稿した文章の一部を引用しよう。

――「ラーメン煮えたもご存じない」という田辺聖子さんの随筆のタイトルをふとした拍子によく思い出す。冠婚葬祭の寿司でなく、予約していくクリスマスディナーでもない。半分ずつを小丼に盛った夜中のインスタントラーメンを一緒にすすることができる人と共に生きたい。

人生それほど大したもんじゃないけどさ、なんだかこんなのも悪くないね、あったまるしね。しょぼっとしていていいんだよ。そう思えたら、きっとずっと楽になってほっとして、許されるみたいに思えて、それで泣きたくなったりもするだろう。田辺聖子さんの随筆にはいつも、「いいんだよ、大丈夫だよ。さあ、熱いうちに食べちゃいなよ」って「許してもらった」ような気がするのかもしれない。

料理=枝元なほみ

田辺聖子が残した献立覚えからは、田辺聖子という人自身の、そして彼女が生んだ小説の主人公たちの日常や気持ちが見え隠れするのである。

『別冊太陽スペシャル 日本の家庭料理とレシピの一〇〇年 料理研究家とその時代』

詳細はこちら