「美人」から「生活」を描いた画家へ。新しい清方画の魅力

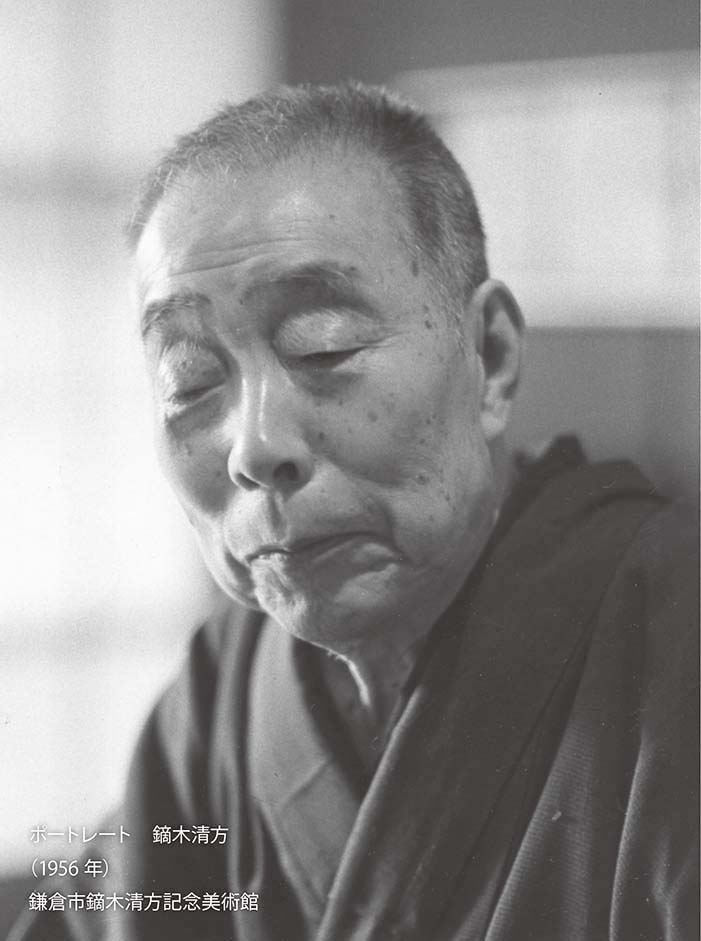

鏑木清方が没してから50年。

これを機に、東京国立近代美術館で回顧展がはじまった。

彼の代表作として知られながら長らく所在不明だった《築地明石町》と、合わせて三部作となる《新富町》《浜町河岸》が2018年に再発見され、同館のコレクションに加わった。2019年にはそのお披露目展示があったことも記憶に新しいだろう。

本展は、巡回する京都国立近代美術館ともに、この三部作の全会期展示をはじめ、彼の日本画109件の作品で構成される大規模なもの。

明治から戦後昭和40年代までの長い画業から生み出された作品から精選、うち回顧展では初公開となる10件も含まれる。

※以下、画像はすべてⒸNemoto Akio

注目は、そのラインナップとアプローチだ。

需(もと)められて画く場合いはゆる美人画が多いけれども、自分の興味を置く

ところは生活にある。それも中層以下の階級の生活に最も惹かるる

(「そぞろごと」『鏑木清方文集 一 制作余談』)

多くの著作を残した随筆家としても知られる清方が1935年に記したことばから展覧会は始まる。

「美人画家」として知られる清方だが、彼の言動をひもとくと、実はそのジャンルに特定されることを厭うていた姿が見えてくる。

浮世絵師の水野年方に師事し、挿絵画家としてスタートした清方は、29歳ころから文展に出品、日本画家として活躍する。

“西の松園、東の清方”と評され、押しも押されもせぬ美人画の大家の地位を獲得した40歳前後から、彼は「社会画」や「風俗画」という画題を扱うようになり、45歳ころには、展覧会でみる会場芸術とは別に、ひとり手元で楽しめる作品として「卓上芸術」を提唱する。

事実、彼の作品には、「美人画」に収まりきらない作品も多い。

その代表的な作品として挙げられるのが1937年に描かれた《鰯》だ。

江戸の面影の残る明治の夕方。鰯を売りに来た少年を若妻が呼び止める下町の風景を描いたこの作品は、懐古とともにさりげない日常の情景を伝えるが、細部に注目してほしい。

1937(昭和12)年頃、東京国立近代美術館、通期展示、72.0×86.0cm

初秋の夕暮れ。これから晩御飯の支度がはじまる下町の一角の情景は、どこか懐かしい思いを抱かせる「逝きし日の面影」を描いた清方の代表作の一つ。 すだれ越しには一間幅の台所の内部が細やかに表され、水瓶の上には、水あたり除けとして庶民が求めたという麦藁蛇(むぎわらへび)まで忠実に描かれている。軒を連ねる隣の店先の辻番付は、「大入ニツキ日のべ」と書かれた紙まで、店先の菓子も当時のものを特定できるという。

「絵のなかで季節も場所も生活も語り尽くす清方の真骨頂たる作品」と、展覧会企画者のひとり、東京国立近代美術館主任研究員の鶴見香織氏が述べるように、清方は自身の作品に、こまごまとした日常の要素を描き込んだ。

そこに、氏は「市井の人々の生活、あるいは人生の機微」を描き、「その世界をみる人と分かち合うこと」を喜びとしていた清方の姿を読む。

本展は、こうした清方の「生活」という言葉に注目して作品を追う。

“需められて描いた”作品を少なくし、清方自身の自己評価が高かった作品を積極的に選出したという。これが回顧展初出品10件の嬉しい機会にもつながった。

また会場では、1918年から1925年の間、清方が「制作控」に記した自己評価のある作品に、「☆☆☆(会心の作)」「☆☆(やや会心の作)」「☆(まあまあ)」というマークが付されている。これまでにない、ちょっとしたゲーム感覚の楽しい趣向を添えつつ、清方が何を重視していたのかを感じさせてくれるだろう。

東京展では、「生活をえがく」「物語をえがく」「小さくえがく」という、過去の展覧会とは異なる切り口で、清方作品の“物語る力”をたどる。

「1章 生活をえがく 」では、風俗画、美人画、風景画といったジャンルを無化し、市井の人々の生活を表した一場面として作品を捉えなおす。

章内には東京の地名を冠した作品コーナーも設けられ、《築地明石町》に昇華する清方のまなざしもたどることができるようになっている。

また、40年ぶりに対幅での展示が実現したという《ためさるゝ日》も必見だ。

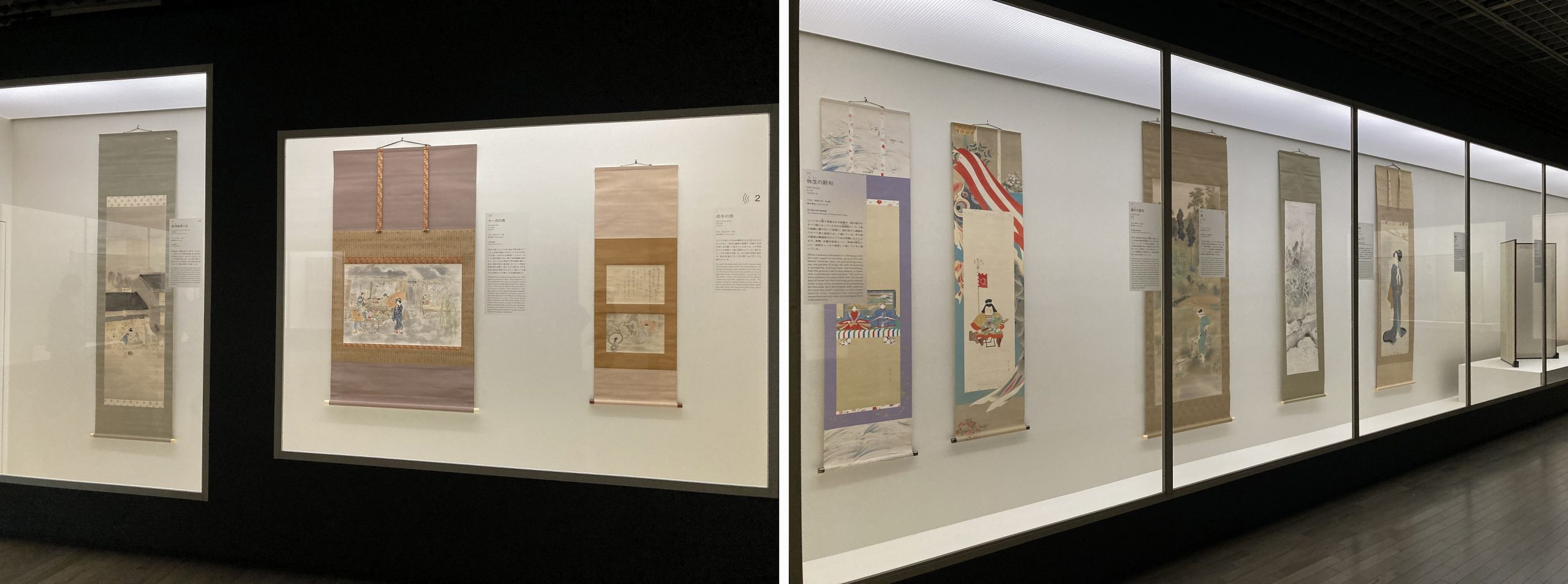

左:「風俗画」といえそうな下町の風景は、清方の記憶から再現される日々の生活が、しっとりとした空気の中に表されている。

右:「美人画家」清方とは異なる作品群。手前の《弥生の節句》と《端午の節句》は描き表装。それぞれの節句にちなみ工夫が凝らされた工夫はぜひ間近で!

左:屛風作品の展示

右:《明治風俗十二ヶ月》の展示風景。十二ヶ月を一堂にしてみられる貴重な機会。

40年ぶりに対幅での展示が実現したこの作品は、長崎丸山(遊郭)で毎年1月15日に行われていた遊女の宗門改め(絵踏み)の情景を描いたもの。清方は文展出品直前に右幅が蛇足に思え、友人の助言もあって左幅だけを出品したという。その左幅は会心の作(☆☆☆)が付いている。

清方には珍しい風景画もあり、それには「☆」が付いている。

記録していた期間でおよそ500点もある作品のなかで、「☆」がつけられた、その意図を思った時、空間は一気に清方の「描きたかった世界」へと変わる。

1901(明治34)年、公益財団法人 北野美術館、通期展示、136.0×72.0cm

弥生の節句の雛市には、豪華な着物の少女が母親におねだりしている姿が描かれる。その手前には、売り物であろう桃の花を担いだ裸足の少女の後ろ姿。同じくらいの年、雛人形に憧れる気持ちは一緒でも、両者の境遇はあまりにも異なっている。初期の風俗を描いた作品には、こうした庶民の悲哀が表された。ここには当時の時代背景を反映した深刻小説に耽溺した影響があったと後に清方は語っているという。

1922(大正11)年、公益財団法人 二階堂美術館、通期展示、175.0×72.0cm

回顧展では初公開の一作で、☆2つの自己評価のあるもの。

清方には珍しい滲んだような風景や、農作業という労働にいそしむ女性が描かれている。当時の画壇で流行していた表現への清方の意識や、「新浮世絵」や「社会画」をうたい、作風を拡げようとしていた彼の試みが読み取れるという。

1925(大正14)年、鎌倉市鏑木清方記念美術館、4月5日~4月17日展示、219.0×83.5cm

モデルは清方の長女・清子。清廉なその姿は、明け方の残月や白い蓮の花とともに、まさに初夏の早朝の涼やかさが人の形を成したようで、みる者までそのさわやかな空間を散策しているような気持にさせる。この臨場感こそ、彼の作品が「美人画」にとどまらず、時を超えて人々に愛されるひとつの要素といえる。

1937(昭和12)年、個人蔵、通期展示、絹本彩色・軸、143.7×56.2cm

こちらも回顧展初公開の作品。

庇の下で降る雪を見やる女性の、露出して赤くなった手足の縮こまった様子がその寒さを伝える。雪を題材として好んだ清方は、この作品では、寒さの表現に気を配ったのだそうだ。

最小限の要素にそぎ落としながらも、季節や空気、女性の心理までを描き出した姿もまた、生活の息づかいを切りとったような情趣が作品の魅力を増している。

美人画も、女性がクローズアップされてはいるものの、そこに描かれてる時代や情景に生きた人の姿。こうして作品に接したとき、みる者は描かれた人や情景に豊かな物語を読みとることができる。

なぜ清方の美人画がこれほどに現代の人々をも魅了するのか。そこに時代、季節、時間、生きた「生活」が描かれて、いまも生き生きと息づいているからなのだ。

1927(昭和2)年、東京国立近代美術館、通期展示、173.5×74.0cm

第8回帝展で帝国美術院賞を受賞した本作は、清方の代表作であるとともに、近代美人画の金字塔ともされる。夜会巻の髪に浅葱色の小紋の単衣に紋付の黒羽織の女性が袖を掻き合わせてふと振り返ったその表情は、遠くを見るようなまなざしが一気に時を超えて回顧の世界へと誘う。視線の先には佃の入り江に停泊する帆前船がぼんやりと朝霧に浮かび、足下には着物の色に呼応するように水色のペンキが塗られた柵と、盛りを過ぎて最期を告げるような一輪の朝顔の花。永遠の美女は、失われた時代を象徴しつつも決して手の届かない遠い存在にはなっていない。だからこそ、いまもわたしたちを魅了する。

築地の近くで育った清方が「私の生活の一断片とも言へませう」と受賞のコメントに残したように、そこには、「生活」が細やかに織り込まれているのである。

1930(昭和5)年、東京国立近代美術館、通期展示、173.5×74.0cm

《築地明石町》から3年後、清方はやはり自身の思い出の深い新富町と浜町を選んで、三部作とした。《新富町》では、雨のなか傘を差して道を急ぐ新富芸者が描かれる。黒襟の縞の着物に、利休色の縮緬の羽織、高下駄姿は、江戸の粋筋の装いをみごとに描写している。背景には町の名を伝える新富座の建物が、雨にけぶるも絵看板までしっかり描かれている。しっとりとした空気を感じさせる画面からは、篠つく雨音が聞こえてきそうだ。

1930(昭和5)年、東京国立近代美術館、通期展示、173.5×74.0cm

《浜町河岸》では、歌舞伎舞踏の振付師・二代目藤間勘右衛門が家を構えていたことにちなみ、踊り稽古の帰り道にある町娘が描かれた。いまさっき習った舞を復習しているのか、内省的な表情としぐさが愛らしい娘の背景は、隅田川対岸の深川安宅町の町並み。1912年までは木橋だった新大橋や、関東大震災前まで残っていた火の見櫓が描かれて、清方の愛した時代が立ち現れる。

《築地明石町》の現代的な女性と《新富町》の芸者と併せ、世代も属性も異なるみごとな三部作、その細やかな描き込みと鮮やかな対比はぜひ会場で!

「2章 物語を描く」では、文学の世界を描いた作品を追う。

戯作者であり、版元でもあった條野採菊を父に持ち、自身も読書や歌舞伎に傾倒した清方は、文学の道に進むことも考えたという。絵師として挿絵画家を選んだのも必然だったのだろう。

幼いころからそばで接する機会のあった三遊亭円朝、作品に耽溺し挿絵を描きたいと切望した泉鏡花との出会いと生涯を通じた交友、会うことは叶わなかったものの諳んじるほどに愛読した樋口一葉の小説。そして倦むことなく通った歌舞伎の世界。

これら物語を読み取り、その世界を表す彼の才は、挿絵にとどまらず、日本画の制作に移行してからも遺憾なく発揮される。

重要文化財に指定されている《三遊亭円朝像》をはじめ、「物語」の世界にも生きる彼の「生活」を描く要素をたどる。

1930(昭和5)年、 東京国立近代美術館、通期展示、138.5×76.0cm

明治時代のこの大噺家は、その創作人情噺を清方の父が主宰する『やまと新聞』に連載するための書き取りに、清方の自宅に幾度となく訪れていたという。その席での記憶にある面影を、当時の調度や器物、持物まで周到に写生したものと合わせて肖像を描き出したそうだ。「従来の肖像画の形式でもよいから、それに伝記を含ませたい」と言った清方は、記録写真のような写実ではなく、描く人の人生やその人そのものを感じられる肖像画を追求した。 会場では、円朝が得意とした怪談にちなんだ清方作品と並ぶ。《幽霊》の一作は、円朝が所蔵していたもので、近年再発見された一幅。併せて楽しんで。

左:《小説家と挿絵画家》(1951年、個人蔵)

物語や文学の世界は、生涯の親友となった泉鏡花を抜きには語れない。こちらは初めての出会いの思い出を後に作品にしたもの。会ってすぐに意気投合したという、そのはずむ会話が聞こえてきそうな一作。

右:手前の《遊女》(横浜美術館、3/31まで)は鏡花の「通夜物語」のヒロイン丁山(ちょうざん)の姿を描いたもの。☆3つの会心の作とのこと。

1902(明治35)年、 鎌倉市鏑木清方記念美術館、3月18日~4月3日展示、128.7×71.0cm

24歳で早世した一葉には会うことが叶わなかったが、彼女の作品をこよなく愛した清方は、その物語を画にしただけではなく、一葉の肖像も描いている。この作品は、泉鏡花の『一葉の墓』を読んで、その墓に実際に訪れたとき、線香の煙の向こうに『たけくらべ』のヒロイン・美登利の幻を見たという出来事から制作された。後に「私生涯の制作の水上となるのではあるまいか」と述べた、「生活」と「物語」のふたつのテーマに関わる重要な作品。

1920(大正9)年、福富太郎コレクション資料室、4月5日~5月8日展示、 各155.6×169.6cm

ともに舞踊として有名な「京鹿子娘道成寺」と「鷺娘」からの一場面を対幅にしたもの。若く美しい僧への思慕がつのり大蛇となった清姫の化身である白拍子花子と鷺の化身である鷺娘。どちらも異界の者が現世で恋の妄執にとらわれる怖ろしくも哀しい姿を、静と動、立ち姿と座す姿という対比に描き出した。妖しさを漂わせる表情に注目。

清方はこの二つの作品を殊に愛したようで、ほかにも多く画題にしている。

歌舞伎の演目に題材を得た作品も多く描かれている。

左は歌舞伎の演目「十種香の場」に取材した作品と、 「傾城入相桜」の桜姫。 右は特に好みであったらしい《京鹿子娘道成寺》から舞の姿を全12図(詞書を含めて全14幅)に表したもの。表装が一幅ごとに異なり、それぞれ大変凝っていて美しい。清方の画とともにかわいいシリーズとなっている。ぜひ併せて楽しんで!

上田秋成の奇譚から「蛇性の淫」を8枚の画にしたもの。ぜひ原作を読んでからみてほしい物語絵だ。

展示替え後には「お夏清十郎物語」が楽しめる。

「3章 小さくえがく 」は、晩年の約20年、「卓上芸術」を提唱し、展覧会のような会場でもなく、床の間のような室内の装飾としてでもない、手元で近しく楽しむ小画面の作品を遺した清方をみていく。画巻や画帖、色紙など、その形式に清方が見いだしたもうひとつの魅力に迫る。

ここでは、心ゆくまで描き込まれた細部や即興的な筆の運びなどに、自由に楽しげに創作にいそしむ清方の姿が浮かび上がる。

描かれるのは、清方の幼い日々の記憶や彼の日常のささやかな情景、そして耽溺した愛読書の世界や魅了された演劇の役者の姿。

それらはまさに、市井の人々に、営まれ、享受されてきた「生活」そのものだ。

1948(昭和23)年、 鎌倉市鏑木清方記念美術館、3月18日~4月3日展示、42.2×124.0cm

下:会場展示から

明治20年頃の東京の下町、夏の一日を朝、昼、夕の3つのシーンに描き出した画巻は、「卓上芸術」の傑作とされるもの。上は朝の情景。

長屋の風景が俯瞰で描かれ、外では、軒先を掃き清める娘や新聞配達の若者、朝食のためか煮豆屋を呼び止める若いおかみの姿が、その裏では井戸端で顔を洗う老人や朝餉の支度をする女性の姿がみえる。慌ただしくも穏やかな長屋の一日のはじまりが軽やかで活き活きとした筆遣いから生み出されている。

そして、雑誌『苦楽』の表紙を描いた原画が並ぶコーナーでは、それらが印刷され、大量の複製画として巷に流布したことも示唆される。

「卓上芸術」は、1点ものの作品にとどまらず、安価に多くの人々に楽しんでもらえる版画や印刷される複製画までを含み、清方はその拡がりを評価していた。

戦前に大阪の版元から刊行されていた文芸誌を前身として、誌名とロゴを譲り受けて戦後1926年に創刊された社会人のための文芸誌『苦楽』。大佛次郎、里見弴、菊池寛など錚々たる執筆陣で、一時は15万部を売り上げながら、経済的な圧迫から1949年に廃刊となった。清方は大佛からの依頼で最終号を除く32号分と臨時増刊の1号の表紙絵を担当したという。毎号季節に合わせた美人画を用意したなかには、歌舞伎や戯曲、文学作品からの主題も多く、庶民に届けられる芸術として楽しんだようだ。

本展では一部展示替えがあるものの、15点が通期でみられ、それらが並ぶさまはなかなかに壮観だ。

願はくば日常生活に美術の光がさしこんで暗い生活をも明るくし、

息つまるやうな生活に換気窓ともなり、人の心に柔らぎ寛ろぎを与へる

親しい友となり得たい

(「美術の社会に対へる一面」『鏑木清方文集 七 画壇時事』)

会場の出口に添えられた1927年の清方のことばは、そのまま閉塞的な日々を送る現在のわたしたちへのメッセージともなり、美術が社会になしうることの可能性を伝える。

「社会画」を唱えながらも、自らは社会的な要素を描き切ることはなかった清方が求めたのは、人々の生活に光をもたらす「美」のあり方だったのかもしれない。

京都展は、全作品を時系列に並べて作風の変化を追う構成だという。

東京展には出品されない作品も加わるこちらの空間もまた、別の楽しみを見いだせるはずだ。

本展を通した後のその楽しみは、「生活を描いた画家」である清方、「生活の美」を求めた清方という、新たなアプローチを備えているのだから。

《築地明石町》《新富町》《浜町河岸》の三部作を中心に、多彩なオリジナルグッズが並ぶ。 不思議とショップまでしっとりとした空気に包まれている。お気に入りを持ち帰ってはいかが?

展覧会概要

『没後50年 鏑木清方展』 東京国立近代美術館

新型コロナウイルス感染症の状況により会期、開館時間等が

変更になる場合がありますので、必ず事前に展覧会ホームページでご確認ください。

会 期:2022年3月18日(金)~5月8日(日)

開館時間:9:30-17:00 ※金・土曜日は20:00まで(入館は閉館の30分前まで)

休 館 日:月曜(3/28、5/2は開館)、3月22日(火)

入 館 料:一般1,800円、大学生1,200円、高校生700円、

中学生以下、障害者手帳持参者と付添者1名は無料

問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

巡回:京都国立近代美術館 5月27日(金)~7月10日(日)

展覧会サイト https://kiyokata2022.jp

おすすめ書籍

『別冊太陽 鏑木清方 市井に生きたまなざし』(平凡社・2022年3月刊)

監修=鶴見香織、鎌倉市鏑木清方記念美術館 2500円(税別)

詳細はこちら

本展担当学芸員・鶴見香織と鎌倉市鏑木清方記念美術館の監修による鏑木清方特集。

「画家清方」「美人画」「浮世絵」「理想郷」「泉鏡花」「怪談」「着物」「近代演芸」を主要テーマに、各界で活躍する研究者、評論家、作家がそれぞれの切り口で清方の名作50作をセレクト。コラムやエッセイも充実、多彩な切り口で清方の画業を多角的に追う。展覧会に寄り添いつつも、本展では展示のなかった挿絵も収録、清方の物語絵を読む、写真で追う清方の生涯など、少し異なるアプローチで「市井をみつめた」清方の魅力に迫る。