第三十四帖 若菜 上

〈あらすじ〉

朱雀院は六条院訪問後に体調を崩し、出家の気持ちを固めました。ただ気がかりなのは皇女「女三宮(おんなさんのみや)」のこと。十三~十四歳で母を亡くし、強い後ろ盾のない弱い立場だったのです。見舞いに来た源氏の中納言に「かつて六条院を政界から追放したことが悔やまれてならない。ぜひ直接お目に掛かりたい」と伝言をしました。

立派な中納言を見て朱雀院は彼が女三宮の婿であればよかったのにと思い、他には適切な候補者が見当たりません。そのとき女三宮の乳母が「源氏の六条院が良いのでは」と言い出しました。「六条院は多情ですが、決して女を見捨てない人です」と言うのです。朱雀院は源氏の好色さを気にしつつ「今は内親王でも先行きがわからない世であるから」と心配します。兵部卿宮も良いが芸術家過ぎる、太政大臣の長男・右衛門督は身分が低い。朱雀院の悩みは尽きませんが、他に良い案もなく源氏に嫁がせることを決めました。源氏は「私は兄院といくらも年齢が違いませんから」とは言うものの、承諾する考えもありました。

太政大臣を腰結役(こしゆいやく)として、女三宮の裳着(もぎ)が盛大に行われました。それを見届けて病身の朱雀院は出家、源氏は見舞いに参上します。兄弟としての親しい話を交わし、姫宮を思う兄院の気持ちを汲んで源氏は「この歳ではありますが」と言いつつ、結婚を承諾するのでした。そのことを源氏から聞かされた紫の上は、事情を考えて嫉妬はすまいと思うものの、今後自分の立場がどうなるのだろうかという不安な気持ちも持つのです。

年が明け、源氏は四十歳となりました。その祝賀を盛大に行いたいという声が多くありましたが、源氏は固辞します。正月の子(ね)の日に髭黒左大将の北の方となった玉鬘(たまかずら)から若菜が献じられ、事実上の「四十の賀」となる豪華な饗宴になりました。源氏が断る前に密かに準備されていたのです。玉鬘は二人の可愛い男の子を連れて来ました。孫ともいえる子たちを見て源氏は、自分の年齢を改めて感じるのでした。

二月の十日過ぎに女三宮が六条院に輿入れし、三日間に及ぶその祝宴は華やかなものでした。若い姫宮はまだあどけない子どものようです。源氏は紫の上を迎えたときのことを思い出しますが、それに較べて女三宮はあまりにも幼げに見え、源氏はこの結婚を後悔するのです。そして新妻のもとに行った源氏のことを思い、紫の上もまた、眠られぬ夜を過ごすのでした。

須磨・明石の時代から紫の上に仕えている女房たちは、主人の悲しさを痛いほど理解して同情し、源氏が夜明けに戻ってきても、なかなか格子を開けないのです。翌日、源氏は一日中紫の上と一緒に過ごし、朱雀院には申し訳ないと思いながら、新妻へは手紙しか送りません。

朱雀院は入寺する前に何度も源氏に手紙を送りました。そして紫の上にも「幼い姫宮をどうぞよろしく」と手紙を送りましたが、その返事に書かれた紫の上の文字の美しさに、姫宮との差を思い知り朱雀院は心配します。朱雀院の入寺にともなって、女御・更衣たちはそれぞれ里に下がりました。

朧月夜(おぼろづきよ)の尚侍は故大后の宮が住んでいた二条宮に入りました。それを聞いた源氏は若い時代の心を思い出し、紫の上には「病気の末摘花(すえつむはな)の見舞いに行く」と嘘をついて、朧月夜に逢いに出かけます。かつての禁断の逢瀬が須磨明石への流謫(るたく)に繋がったのかと思い出しつつ、しばし青春時代のようなひとときを過ごした二人。帰宅した源氏に紫の上は「ずいぶん若返ったようですね」と言って涙ぐみます。

東宮に輿入れした明石の姫君が懐妊し、母親の明石の御方と一緒に六条院に里下がりします。女三宮の寝殿の東側に入った姫君に会いに行く機会に、紫の上は女三宮と対面しました。自分より身分の高い新妻の宮に紫の上は複雑な思い。しかし会ってみればまだ可愛らしい子どもで、姉が妹を見るような余裕ある気持ちになりました。互いに血縁関係があることや「雛遊びはやめられませんよね」などと若やいで仲良く語る紫の上なのでした。女三宮も優しい姉のように感じてすっかり打ち解けます。

明石の姫君の出産が近づくと、源氏はかつて正妻が出産で亡くなったことを思い出し、数々の神社仏閣に安産祈願をさせました。明石の御方の母親、姫君の祖母である明石の尼君もやって来て昔話を姫君に語ります。姫君は自分が片田舎に生まれたことを知り、父が源氏だからと奢(おご)った気持ちにならないよう、自らを諫めるのでした。戻って来た明石の御方は物思いにふける姫君を見て「余計なことを言ったのではないでしょうね」と母を叱ります。

三月、姫君は無事に男皇子を出産しました。白装束を身につけた紫の上も駆けつけ、我が事のごとく喜びます。生後七日の夜、内裏からの「御産養(おんうぶやしない)」があり、盛大に祝われました。「髭黒の大将に子が多いと聞いていたが、こちらも素晴らしい子を授かった」と大喜びの源氏。こうした話を明石で聞いた祖父の入道は「すべての宿願が叶った」と草庵を出て山奥に分け入り、そのまま消息を絶ったのでした。

太政大臣の長男・衛門督(えもんのかみ)は、かつての女三宮の婿候補の一人であり、今でも恋心を持ち続けていましたから、宮が源氏の妻となったことを辛く思っていました。六条院で蹴鞠の会が開催され、招かれた衛門督は蹴鞠の妙技を披露します。これを見ようと女三宮と女房たちは御簾(みす)の際まで進みました。そのとき、大猫に追われた子猫が御簾の外に走り出し、首輪に付けていた紐が御簾を大きく引き上げてしまいました。その隙間から衛門督は女三宮の姿を見かけ、心を奪われます。その事態を察した源氏の子・右大将は胸騒ぎを感じるのでした。

〈原文〉

「今はと背き捨て、山籠もりしなむ後の世にたちとまりて、誰を頼む蔭にてものしたまはむとすらむ」と、ただこの御ことをうしろめたく思し嘆く。 西山なる御寺造り果てて、移ろはせたまはむほどの御いそぎをせさせたまふに添へて、またこの宮の御裳着のことを思しいそがせたまふ。院のうちにやむごとなく思す御宝物、御調度どもをばさらにもいはず、 はかなき御遊びものまで、すこしゆゑある限りをば、ただ この御方に取りわたしたてまつらせたまひて、その次々をなむ、異御子たちには、御処分どもありける。

〈現代語訳〉

世の中を捨てて山寺へはいったあとに、残された内親王はだれをたよりに暮らすかと思召されることが院の第一の御苦痛であった。西山に御堂の御建築ができて、お移りになる用意をあそばしながらも、一方では女三の宮の裳着の挙式の仕度をさせておいでになった。貴重な多くの御財産、美術の価値のあるお品々などはもとより、楽器や遊戯の具なども名品に近いような物は皆この宮へお譲りになって、その他の御財産、お道具類を他の宮がたへ御分配あそばされた。

朱雀院の上皇が建てた「西山なる御寺」は、仁和寺(京都市右京区御室大内)を想定したものとされます。当時の読者にとっては、大体の場所を示せば「ああ、あそこか」と想像できたのでしょう。仁和寺は光孝天皇の勅願で建立が始められ、その子である宇多天皇によって仁和四年(八八八)に落成した「西山御願寺」。やがて出家した宇多法皇が「御室(おむろ)」と呼ばれる僧坊を建てて住みました。

『源氏物語』は執筆から五十年以上前の、醍醐・村上天皇の時代頃の話という設定になっています。平安中期の文人たちがこの時代を理想的な「延喜天暦の聖代」と賛美したことは『本朝文粋』などに多く見られますが、紫式部もその影響を受けていたのでしょう。

醍醐天皇が生まれた元慶九年(八八五)、父の宇多天皇はまだ「源定省(みなもとのさだみ)」と呼ばれる臣下の身分で、本人も「源維城(これざね)」でした。さまざまな政治状況から仁和三年(八八七)に源定省は皇籍に復帰し、天皇に即位。源維城は敦仁親王となります。つまり醍醐天皇は「臣下に生まれて天皇になった」唯一の例なのです。醍醐天皇の次代は朱雀天皇でしたが、その治世中は「承平天慶の乱」が起きたり天変地異が多く、子女に恵まれなかったため弟の村上天皇に譲位し、やがて天暦六年(九五二)に出家して仁和寺に入りました。

『源氏物語』に描かれる皇統をめぐる複雑な問題は、こうした歴史的事実を背景にしていることは間違いないでしょう。

〈文献〉

『河海抄』(四辻善成)

「李部王記云、天暦三年四月十五日太上天皇遷御仁和寺院廬子内親王所領也。去三月十日御出家」

『花鳥余情』

「新国史云、仁和四年八月十七日於新造西山御願寺行先帝周忌御斎会。今案、にし山なる御てらとは、仁和寺をいふなり。(中略)又承平の御門は天暦六年三月に御出家ありて四月に仁和寺に還御あり。此物語の朱雀院は承平御門になずらへて申侍てば、かれこれをとりあはせてかける詞なり。」「宇多御門をば御出家のゝち朱雀院と申侍り。承平四年に朱雀院御処分の事あり。吏部王記にみへたり」

『類聚符宣抄』

「即是延喜天暦之勝躅、復当時之聖化也。(中略)長保五年十月十四日」

『法曹至要抄』

「盖延喜天暦之時、政教淳素、人倫質朴、君倡臣和、道行世治焉」

〈原文〉

さるは、今年ぞ四十になりたまひければ、御賀のこと、朝廷にも聞こし召し過ぐさず、世の中の営みにて、かねてより響くを、ことのわづらひ多くいかめしきことは、昔より好みたまはぬ御心にて、皆かへさひ申したまふ。正月廿三日、子の日なるに、左大将殿の北の方、若菜参りたまふ。かねてけしきも漏らしたまはで、いといたく忍びて思しまうけたりければ、にはかにて、えいさめ返しきこえたまはず。忍びたれど、さばかりの御勢ひなれば、渡りたまふ御儀式など、いと響きことなり。

〈現代語訳〉

六条院はこの春で四十歳におなりになるのであったから、内廷からの賀宴を挙行させるべきであると、帝も春の初めから御心にかけさせられ、世間でも御賀を盛んにしたいと望む人の多いのを、院はお聞きになって、昔から御自身のことでたいそうな式などをすることのおきらいな方だったから話を片端から断わっておいでになった。正月の二十三日は子の日であったが、左大将の夫人から若菜の賀をささげたいという申し出があった。少し前まではまったく秘密にして用意されていたことで、六条院が御辞退をあそばされる間がなかったのであった。目だたせないようにはしていたが、左大将家をもってすることであったから、玉鬘夫人の六条院へ出て来る際の従者の列などはたいしたものであった。

源氏は四十歳を迎えます。紫式部が仕えた中宮・藤原彰子の没年齢は八十七歳、その弟の藤原頼通は八十三歳と、成人まで達することのできた平安時代の人物は、疫病や産褥熱などがなければ現在と変わらぬ寿命でしたが、四十歳からは高齢者と見なされ、以後十歳ごとに祝いの「賀」を行いました。

平安後期の記録では、四十歳以上は重色目(かさねのいろめ)などのお洒落を楽しまない年齢ということで、狩衣(かりぎぬ)は表の色にかかわらず裏が白の「白裏狩衣」を着ることになっていました。蹴鞠(けまり)の名人として知られた大納言・藤原成通は「衰老、前途を失う」ので白裏狩衣を着たくないと泣いたという話が『餝抄(かざりしょう)』に載ります。

源氏が「四十の賀」を開催することに気が進まないようであったので、玉鬘は「若菜の祝い」という形で祝賀をします。「初音(はつね)」の帖(●ページ)でも語られたように、正月最初の子の日には小松を引いて根の長さを長寿になぞらえ、また若草を摘んで「羹(あつもの)」にして食べて新春の精気を体内に入れる風習がありました。『河海抄(かかいしょう)』では「若菜」について「薊(あざみ)・萵苣(ちしゃ)・芹・蕨(わらび)・薺(なずな)・葵・蓬・水蓼(みずたで)・水雲(もずく)・芝・菘(すずな)」などを列記しています。この「若菜の祝い」を盛大に行って事実上の「四十の賀」としたのです。このことからこの帖は「若菜」と呼ばれるようになりました。

〈文献〉

『河海抄』(四辻善成)

「昭宣公四十賀哥有古今集、貞観十四年也。貞辰親王四十賀同前。此外其例多。御記云、延喜十三年十月十四日、是日於西方賜尚侍藤原朝臣四十算賀。未刻撒西庇障子渡殿蔀等西庇自南四間鋪御座西面第五間鋪尚侍座南面。(中略)四十よりはじめて数の満を賀する也。春の初若菜を摘て是を便にて祝也。古今にも仁和御門人にわかな給ける御哥あり。これも賀給ける哥也」

「御記云、御賀事延長二年正月廿一日右大将藤原朝臣来自院有仰云々。近間寂然甲子日朝摘若菜奉入之、廿五日甲子、此日自院賜子日之宴云々。内宴記云、弘仁四年始有内宴、唐太宗之旧風也。正月十二三日間有子日者。件日行之蔵人式清凉記等廿日注曰。廿一二三日之間若有子日便用之」

『醍醐天皇御記』

「延喜三年。天皇於清凉殿西面。賜尚侍満子四十賀。件等例。年序久隔記録不詳。粗見三代実録。延喜御記等。」

『日本紀略』

「延長七年十月十四日庚戌、第八内親王〈脩子〉為兵部卿親王〈元良〉、設四十賀礼」

『餝抄』

「白裏狩衣事。或書曰。白裏狩衣ハ故人雖衰老猶憚之。近代嬰児多着之。俊成入道沈倫不居顕官叙四位、及四十之後、着白裏狩衣。侍従大納言成通卿、参会院見之。白裏狩衣キサセ給ナトテ被流涙。是衰老失前途之由歟。以之思之。侍従少将等更不可着歟。近代公衡。兼宗。忠季等。侍従少将之時皆着之」

〈原文〉

南の御殿の西の放出に御座よそふ。屏風、壁代よりはじめ、新しく払ひしつらはれたり。うるはしく倚子などは立てず、御地敷四十枚、御茵、脇息など、すべてその御具ども、いときよらにせさせたまへり。螺鈿の御厨子二具に、御衣筥四つ据ゑて、夏冬の御装束。香壺、薬の筥、御硯、ゆする坏、掻上の筥などやうのもの、うちうちきよらを尽くしたまへり。御插頭の台には、沈、紫檀を作り、めづらしきあやめを尽くし、同じき金をも、色使ひなしたる、心ばへあり、今めかしく。

〈現代語訳〉

南の御殿の西の離れ座敷に賀をお受けになる院のお席が作られたのである。屏風も壁代の幕も皆新しい物で装らわれた。形式をたいそうにせず院の御座に椅子は立てなかった。地敷きの織物が四十枚敷かれ、褥、脇息など今日の式場の装飾は皆左大将家からもたらした物であって、趣味のよさできれいに整えられてあった。螺鈿の置き棚二つへ院のお召し料の衣服箱四つを置いて、夏冬の装束、香壼、薬の箱、お硯、洗髪器、櫛の具の箱なども皆美術的な作品ばかりが選んであった。御挿頭の台は沈や紫檀の最上品が用いられ、飾りの金属も持ち色をいろいろに使い分けてある上品な、そして派手なものであった。

玉鬘が用意した「若菜の祝い」は源氏の四十の賀の代わりですから盛大なものでした。調度品も新しく調えられ、螺鈿(らでん)の「御厨子(みずし)」二具には芸術品のように美しい香壺・薬筥・御硯・泔坏(ゆるすつき)・掻上(かかげ)の筥などが並んでいます。

御座の近くに置く「二階」と「二階厨子」は、原則的にそれぞれ置くべきものが定まっていました。二階の下段には左に「櫛巾(くしきん)」を載せた「打乱箱(うちみだりばこ)」、右に「唾壺(だこ)」。上段の左は「泔坏」、右は「火取(ひとり)」。鍵の掛かる「二階厨子」の中には、貴重な香壺や薬筥を入れました。

薬箱には「訶梨勒(かりろく)」(収斂・止瀉・止血・鎮咳の薬)・「檳榔子(びんろうじ)」(腹痛・瀉痢後重・胸腹脹悶・水腫脚気の薬)、そして解熱解毒薬とされ「紅雪」・「紫雪」を入れると『類聚雑要抄(るいじゅうざつようしょう)』に記されます。二階に置く泔坏は銀製の蓋付きの小碗で、専用の台に載せられます。「ゆする」というのは髪を洗うこと。泔坏は髪を梳(す)くときに用いる「白水」(米のとぎ汁)を入れておくもので、整髪料というよりも、血気を下げる効果があると信じられていました。男子の元服式においても必需品であったことが『醍醐天皇御記』延喜十六年(九一六)の克明親王元服の記事でわかります。

〈文献〉

『類聚雑要抄』

「大治五年院并待賢門院移御仁和寺殿〈法金剛院東御所〉。庇御調度如常。母屋壺厨子一双被立之〈端蓋櫛筥一双、奥蓋造紙筥一双、帳西間被立之〉。北庇二階火取泔坏手筥硯筥等被置之」

「二階上置火取以唾壺有置下層之説〈打乱筥北〉。又以泔坏台立唐匣南、以唾壺火取等有置二階上之説云々」

「小野宮差図。母屋四面壁代巻上、高四尺几帳上三寸許上之。簾同前。庇立二階一脚〈南北行東西〉。上北火取南泔器〈但火取有置茵西高説云々〉。下層南唾壺弁筥。北打乱筥。櫛巾四方畳置筥上。母屋立二階厨子一双〈東西行南面〉。東厨子上層香筥一双。次層櫛筥一双。西厨子上層葉子筥一双。次層薬筥一双」

「泔坏 二階上端居物 鬢掻水入料 此足五足也可致之。」

「薫物納香壺筥事。故納言暦記云。長元八年七月廿四日乙未時許。詣関白第奉謁申承雑事。被仰云。壺筥二合、其一合有小筥四合、皆入薫物、即其名難弁知。又今一合、有小筥二合以何物可入乎。人々所陳甚以縦横也。右府定知給歟。密申案内可告示者帰参殿申此旨。答報云。香壺筥之内有小筥四合。其納物、梅花、荷葉、黒方、侍従、以此四種納四合云々。今一合之内有小筥二合。一合雲母、一合納散薫物〈一説薫衣香云々〉。件二合号雲母異香筥。又有箸匕薫炉等云々。此事古人取陳已留耳底如此事。今世無知弁人已有此尋。仍恣可申者、此次所被仰。薬筥入物有四合。一合者訶梨勒、一合者檳榔子、一合紅雪、一合紫雪云々者同被問四條大納言云々」

「東厨子上層置香壺筥一双。下層置櫛筥一双。西厨子上層置作子筥一双。下層置薬筥一双」

『九暦』

「天暦二年六月十七日。依服捨薬不参、丑刻服紅雪三両・紫雪三両、而微微也、仍辰刻又服紫雪二分、捨五度、」「天暦三年三月廿一日、寅刻服紫雪二分・紅雪四両三分、六度捨、似快、」

『小右記』(藤原実資)

「長和三年三月七日、壬辰。(中略)任円到来、相会為信真人、問治腹病之方。先可服紅雪者。」

「長徳元年二月十七日、癸巳。右府二郎加首服之日也。(中略)次置理髪具〈冠納楊筥、櫛巾等納打乱筥、泔水等〉」

『醍醐天皇御記』

「延喜十六年十一月廿七日戊寅。此日克明親王加元服。又慶子親王著裳。皆年十四歳。其儀。今朝蔵人装束清凉殿。(中略)仰蔵人等持櫛調度。唐櫃二階泔坏等也。筥盖置二階上、並蒔絵、又御□冠納□□□、」

『河海抄』(四辻善成)

「御ゆするまいり 髪あらふ事也云々 或云沐浴事歟史記に沐をゆするとよめり」

泔坏 ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

〈原文〉

尚侍の君も、いとよくねびまさり、ものものしきけさへ添ひて、見るかひあるさましたまへり。「若葉さす野辺の小松を引き連れて もとの岩根を祈る今日かな」と、せめておとなび聞こえたまふ。沈の折敷四つして、御若菜さまばかり参れり。(中略)御土器くだり、若菜の御羹参る。御前には、沈の懸盤四つ、御坏どもなつかしく、今めきたるほどにせられたり

〈現代語訳〉

玉鬘もますますきれいになって、重味というようなものも添ってきてりっぱな貴婦人と見えた。

若葉さす野辺の小松をひきつれてもとの岩根を祈る今日かな

こう大人びた御挨拶をした。沈の木の四つの折敷に若菜を形式的にだけ少し盛って出した。(中略)御親戚の若い役人たちが取り次いで御前へ持って出た。院の御前には沈の懸盤が四つ、優美な杯の台などがささげられた。

尚侍の君こと玉鬘は、髭黒左大将との間にもうけた二人の子どもを引き連れています。そして「元の岩根」つまり源氏の長寿を祈るのです。「折敷(おしき)」というのは脚のない盆。そして「懸盤(かけばん)」は湾曲した大きな脚の付いた盆。これらを高価な輸入香木「沈香(じんこう)」で作ったものということになります。

「沈」を使った調度品は『宇津保物語』にもたびたび登場しますし、『紫式部日記』や『栄花物語』などにも見られますが、数珠や小箱ならばともかく、折敷や懸盤を作るほどの大きさの沈香は現代では想像以上です。正倉院宝物の「黄熟香(おうじゅくこう)」(通称「蘭奢待(らんじゃたい)」)は長さ一五六センチ、最大径四三センチですが、これは特殊な逸品でしょう。東南アジアに生息する常緑高木、ジンチョウゲ科ジンコウ属のジンコウ(沈香、学名:Aquilaria agallocha)ならば材木として輸入も可能だったでしょうから、香木になる以前の沈香樹を加工した調度品なのでしょうか。

『宇津保物語』と異なり、『源氏物語』では、沈は調度品の材料としてのみ登場します。物語の世界だけでなく『御堂関白記』などにも、折敷や懸盤など沈、沈香の調度品がふんだんに登場しています。『小右記(しょうゆうき)』には万寿五年(一〇二八)に宋国商客・周文裔が藤原実資に贈った貴重品が記されますが、「麝香弐臍・丁香伍拾両・沈香佰両・薫陸香弐拾両」とあって、沈香は一〇〇両(小両として約一四〇〇グラム)ですので、これは調度品を作るにはいささか少ないようです。

〈文献〉

『貞信公記』

「天慶二年八月廿日、戊午。中宮為予於法性寺有法事。銀仏・金泥経・七僧法服・自余雑具等如例。又四尺屏風四帖・沈香折敷六敷・銀器・同瓶子・地敷・於莚等被恵」

『小右記』(藤原実資)

「永延二年十一月七日、庚寅。(中略)今日権大納言賀摂政六旬算〈兼日於六十ケ寺修諷誦云々〉。其儀不似例賀、御前沈香懸盤六基云々」

「(万寿五年十二月十五日、商客周文裔儔且)小紋緑殊壹疋・大文白綾参疋・麝香弐臍・丁香伍拾両・沈香佰両・薫陸香弐拾両・可梨勒拾両・石金青参拾両・光明朱砂伍両・色色餞紙貳佰両・糸鞋参足。右件・宜誠雖陋斟為備縁礼所進上如件。万寿五年十二月十五日。申上右相府殿下」

『御堂関白記』

「寛弘五年九月十三日、庚午。庁官奉仕御産養、大夫御前物、沈懸盤六脚・笥、馬頭盤、自余器、皆銀」

『紫式部日記』

「三日にならせたまふ夜は、宮司、大夫よりはじめて御産養仕うまつる。右衛門督は御前の事、沈の懸盤、白銀の御皿など、詳しくは見ず」

「御五十日は霜月の朔日の日。(中略)大宮の御膳、例の沈の折敷、何くれの台なりけむかし」

〈原文〉

宮のおはします町の寝殿に、御しつらひなどして、さきざきにこと変はらず、上達部の禄など、大饗になずらへて、親王たちにはことに女の装束、非参議の四位、まうち君達など、ただの殿上人には、白き細長一襲、腰差などまで、次々に賜ふ。装束限りなくきよらを尽くして、名高き帯、御佩刀など、故前坊の御方ざまにて伝はり参りたるも、またあはれになむ。古き世の一の物と名ある限りは、皆集ひ参る御賀になむあめる。

〈現代語訳〉

六条院の中宮のお住居の町の寝殿が式場になっていて、前にお受けになった幾つかの賀の式に 変わらぬ行き届いた設けがされてあった。高官への纏頭はお后の大饗宴の日の品々に準じて下された。親王がたには特に女の装束、非参議の四位、殿上役人などには白い細長衣一領、それ以下へは巻いた絹を賜わった。院のためにととのえられた御衣服は限りもなくみごとなもので、そのほかに国宝とされている石帯、御剣を奉らせたもうたのである。この二品などは宮の御父の前皇太子の御遺品で、歴史的なものだったから院のお喜びは深かった。古い時代の名器、美 術品が皆集まったような賀宴になったのであった。

史実では藤原道長の姉・詮子(東三条院)が長保三年(一〇〇二)、行幸啓も行われた四十賀のわずか三か月後に亡くなっています。そんなこともあってか、源氏は「四十の賀を祝って早死にした例も多い」と渋りますが、斎宮中宮は源氏の四十賀を開催します。その規模は正月の「二宮大饗(にぐうのだいきょう)」と同じであったというのです。

二宮大饗は毎年正月二日に行われる饗宴で、二宮つまり中宮(皇后)と東宮(皇太子)が主催しました。参加者は二宮の御所で挨拶を済ませた後に、会場に移動して饗宴にあずかったのです。その会場というのがオープンデッキとも言える場所で、内裏内郭の北側正門「玄輝門(げんきもん)」の外、東西の廊で開催されました。

吹きさらしですので正月の風は冷たく、「軟障(ぜじょう)」と呼ばれる絵が描かれた生地を張り巡らして風を防ぎました。出される食べ物は「餛飩(こんとん)」や「茎立(くくたち)包焼」「蘇甘栗(そあまぐり)」などの三献で、豪華な食事が並ぶ「大臣大饗」と比べると地味であったようです。

源氏の賀は会場も寝殿ですし供膳も華やかであったようですが、「大饗」に倣ったのは「禄(ろく)」だったようです。「胡蝶」の帖での「中宮季御読経」の際(●ページ)と同じように、親王たちには女装束、殿上人たちには白い細長と「腰差」などが与えられました。

源氏の帯びている前坊遺品の「名高き帯」とは石帯のことで、『河海抄』には「通天」(筋目のある犀角)などの名帯が列記されています。

〈文献〉

『花鳥余情』

「昭宣公は貞観十七年四十賀し給て五十七にて薨す。貞信公は延喜十九年四十賀ありて七十才にて薨す。かヽる例もあれど多分につきてためしすくなきとはかけるなり」

『河海抄』(四辻善成)

「仁明天皇四十賀四十一崩。天暦四十二崩。東三条院四十崩。右大将定国延喜六年行四十賀同年七月薨。是等例歟」

「六条院の御賀を中宮のせさせ給也。大饗とは中宮の饗になずらへられたる歟。正月二日二宮の大饗などの事歟。みこたちかんだちめには女のよそひ、宰相にはさくらいろのほそなが。太后御記承平四年十二月九日御賀」

「名だかきおび。高名録云韓狩、落花形、垂無〈生角也〉、鴻形、雲形、鶴通天、鴛通天」

『西宮記』(源高明)

「正月二日、二宮大饗。王卿以下参本宮拝礼〈近代二拝〉、於玄輝門辺着靴、着中宮饗〈西北廂〉、東上〈五位幄在庭中〉。大夫亮献盃〈両行唱平〉、二献餛飩、三献飯汁。次楽舞〈各二曲〉、茎立蘇甘栗。七八巡。宮司給禄〈就内侍候所給〉、五位侍従一人、召名給侍従禄、次宮司給王卿禄、次着東宮饗〈西上殿上人益送〉」

『御堂関白記』

「長和二年正月二日、甲午。(中略)後着二宮大饗、中宮一献、与大夫取、三献後賜禄」

『小右記』(藤原実資)

「長和二年正月二日、甲午。(中略)左大臣已下秉燭参内。暫候雲上。次参中宮〈飛香舎〉右大臣已下及殿上人拝礼。(中略)左大臣已下着中宮大饗〈玄輝西廊外〉。其儀如例。初献左大臣〈外〉、大夫道綱〈奥〉。一献了居餛飩。次第云々。居飯。下箸後、一巡了給禄左大臣已下侍従等」

『江家次第』

「二宮大饗。三献〈在座公卿二人執坏〉。給飯汁。(中略)近代不過三献。茎立包焼蘇甘栗等給之」

『江談抄』

「帯。唐雁・落花形・垂無・鵝形・雲形・鶴通天・鴦通天。帯ハ唐雁、落花形、共在御堂宝蔵」

『延喜式』(弾正)

「凡烏犀帯。聴六位以下著用。但有通天文者不在聴限」

『今昔物語集』(能登の国の鳳至の孫、帯を得る語)

「其れを取りて開きて見れば、通天の犀の角の艶ず微妙き帯有り。此れを見て『希有の態かな』と思ひて」

〈原文〉

主人の院は、なほいと若き源氏の君に見えたまふ。御屏風四帖に、内裏の御手書かせたまへる、唐の綾の薄毯(うすたん)に、下絵のさまなどおろかならむやは。おもしろき春秋の作り絵などよりも、この御屏風の墨つきのかかやくさまは、目も及ばず、思ひなしさへめでたくなむありける。

〈現代語訳〉

院はまだ若い源氏の君とお見えになるのであった。四つの屏風には帝の御筆蹟が貼られてあった。薄地の支那綾に高雅な下絵のあるものである。四季の彩色絵よりもこのお屏風はりっぱに見えた。帝の御字は輝くばかりおみごとで、目もくらむかと思いなしも添って思われた。

勅命により源氏の中納言が開催した饗宴。絵を描くことが好きで上手な帝が自ら「薄毯(うすたん)」に描いた絵を屏風に仕立てたものが並びます。「毯(たん)」というのは絨毯の毯、毛織物の敷物のこと。ここでは「綾の」とありますから毛織物ではなく綾地で、「毯代(たんだい)」と呼ばれるもののようです。毯代はさまざまな儀式の際に、天皇や皇太子の座る「倚子(いし)」の下に敷かれました。『延喜式』(造酒)には「布画毯代」という言葉も見え、さまざまなものがあったようです。

ほとんどの例で毯代は敷物として用いられていますが、ここでは絵を描いて屏風に仕立てられています。珍しい例なので『河海抄』では一説として「うすたん」は「薄彩(うすだみ)」(淡彩画)のことではないかと記されています。

屏風の縁には「軟錦(ぜんきん)」と呼ばれる帯状の絹裂地を回し張りました。軟錦は屏風だけでなく、几帳の帷子や障子の縁取り装飾として広範囲に使用されました。『和名類聚抄』の「錦」には、暈𦅘錦(うんげんにしき)・高麗錦(こうらいにしき)・軟錦・両面錦が挙げられています。

鎌倉中期頃になると屏風の内周に軟錦を張ることがなくなります。これによって隣り合う画面との連続性が生まれ、屏風全体でひとつの絵画を表現することが可能になりました。

〈文献〉

『内裏式』

「八日賜女王禄式(中略)東廂南北相対、立散事床子〈以上同鋪毯代又立台盤置白銅筋・匙及肴・菓子等〉」

『西宮記』

「十月五日、射場始事。立平文倚子敷毯代」

『村上天皇御記』

「応和三年八月廿日己亥。今朝陰雨。此日広平親王加元服。年十四。其儀垂母屋御簾。撤昼御座立大床子〈鋪毯代〉」

『御堂関白記』

「長和元年二月十四日(中略)此間掃部供御椅子、撤昼御座、敷毯代、立御椅子」

『延喜式』(掃部)

「元日供奉威儀掃部二人。(中略)又清暑堂東局鋪満葉薦広席。立御屏風十帖。中央鋪毯代双立塵蒔大床二脚〈東西妻〉。其上鋪錦茵二枚」

『延喜式』(造酒)

「諸節雑給酒器(中略)八尺毯二領〈五月。九月不設〉。布画毯代二領。納炭画櫃三合〈正月・十一月料。余節不設〉」

『河海抄』(四辻善成)

「新儀式云、〈注〉母屋四間副北障子立淳和御手跡御屏風、三帖御帳東立同御屏風一帖〈御賀天皇御算所〉。延長七年三月廿八日太后御記云、おとゝの御賀を実頼の中将つかうまつれり。四尺の御屏風二よろひ御てをうへにかゝせたてまつらせ給。拾遺集右大将定国四十賀に内より屏風調して給ひける云々」

「絹屏風を唐綾にてはりたる歟。或云、うすたんはうすだみ也」

『類聚雑要抄』

「帖雑事。面弘一尺八寸二分内〈縁二筋各弘一寸四分。但当時可有随絹弘事〉。(中略)縁軟錦三丈三尺五寸〈十二破定〉」

『新猿楽記』

「八郎真人者商人主領也。(中略)本朝物、緋襟、象眼、繧繝、高麗軟錦、東京錦、浮線綾」

『和名類聚抄』

「錦 釈名云錦〈居飲反、和名邇之岐。本朝式有暈𦅘錦・高麗錦・軟錦・両面錦等之名。𦅘字所出未詳〉金也作之。用功重其価如金故製其字帛与金也」

〈原文〉

対の上も渡りたまへり。白き御装束したまひて、人の親めきて、若宮をつと抱きてゐたまへるさま、いとをかし。みづからかかること知りたまはず、人の上にても見ならひたまはねば、いとめづらかにうつくしと思ひきこえたまへり。むつかしげにおはするほどを、絶えず抱きとりたまへば、まことの祖母君は、ただ任せたてまつりて、御湯殿の扱ひなどを仕うまつりたまふ。(中略) このほどの儀式なども、まねびたてむに、いとさらなりや。

〈現代語訳〉

白い服装をして母らしく若宮をお抱きしている姫君はかわいく見えた。紫夫人は自身に経験のないことであったし、他の人の場合にもこうした産屋などに立ち合ったことはなかったから、幼い宮を珍しくおかわいく思うふうが見えた。まだあぶないように思われるほどの小さい方を女王は始終手に抱いているので、ほんとうの祖母である明石夫人は、養祖母に任せきりにして、産湯の仕度などにばかりかかっていた。(中略)この際の祝宴については、いつも華奢に流れることは遠慮したいとお言いになる院も、あまりお止めにはならなかったために、目もくらむほどのお産養の日が続き……

明石女御が出産し、養母である紫の上も手伝いに出ます。当時、産屋(うぶや)には白い壁代(かべしろ)や帳(とばり)を引き廻らせ、出産に関わる人たちは全員が白装束を着用しました。

『九暦(きゅうりゃく)』は天暦四年(九五〇)五月、村上天皇の皇子・憲平親王(冷泉天皇)が誕生した場面を詳しく記します。そこでは童女二人・下仕二人が「白装束」を着て産湯の準備などを行い、女房たちは「白裳唐衣(しろもからぎぬ)」を着て、魔除けのまじない物である「虎頭(ことう)・犀角(さいかく)・御剣(みつるぎ)・人形(ひとがた)」を持っています。前三種は天皇が授け与えたもの。「人形」は天児(あまがつ)(●ページ)でしょう。

また『紫式部日記』に載る敦成親王の誕生から産養までの一連の記録は、白ずくめであったことが記されます。産屋の室礼は白縁畳に白几帳、すべて白に変わり、中宮彰子は「白き御帳」に移ります。産湯の儀式では女房の白装束はもちろん、桶や台まで白い覆いを掛けています。御衣・御襁褓(おむつ)・衣筥(ころもばこ)の折立・入帷子(いれかたびら)・包(ほう)・覆(おおい)・下机(したづくえ)など、すべてが白ですが、贈る人によって少しずつ異なります。屏風も白綾です。

同じ場面を描いた『栄花(えいが)物語』(はつはな)では、何もかもが白装束で水墨画のよう。禁色(きんじき)を許された者でも皆同じような白なので区別が付かず、禁色を許されていない者も年長者は偉い人に見える、と記しています。

当時の出産は命がけの神聖な行為でした。潔斎を示す白ずくめの装束は、何よりも出産が平安であることを願う人の心なのでしょう。

〈文献〉

『河海抄』(四辻善成)

「御産当日上下着白御装束。九夜改白御装束復尋常也。九条右丞相記云、女房等各着白裳唐衣。冷泉院降誕伝御記」

「勘御浴殿日時已後七ケ日毎日在之読書紀伝明経鳴絃以下在之」

『九暦』

「天暦四年五月廿四日。寅尅男皇子誕育。(中略)主上尤有和悦安慰之気、即仰云、自今以後、殊能令成祈願、兼以験僧令守護者、隆誕之後、即野剣一柄犀角一株虎首一頭、置枕上為護〈自今以後、懐妊皇子、予先可儲件等物、臨其時雖求、忽難具〉。(中略)童女二人下仕二人着白装束、女御政所知家事一人着絹当色、雑色長一人雑色一人、着手作当色。御湯供備畢之後、以仁和寺寛忠師。先令奉仕護身。次令加持御湯。次式部大輔紀朝臣在昌取副古文孝経於笏。立於庭中〈今日以後読書人皆依天気也〉。打弦者五位六位各十人。取弓立於読書者之後、北面東上、異位重行。秉燭者六人在其後。女房等各着白裳唐衣。一人持虎頭、一人犀角、一人御剣人形」

『紫式部日記』

「十日の、まだほのぼのとするに、御しつらひ変はる。白き御帳に移らせたまふ」

「御湯殿は酉の時とか。火ともして、宮のしもべ、緑の衣の上に白き当色着て御湯まゐる。その桶、据ゑたる台など、みな白きおほひしたり」

「よろづの物のくもりなく白き御前に、人の様態、色合ひなどさへ、掲焉に現れたるを見わたすに、よき墨絵に髮どもを生ほしたるやうに見ゆ」

「源中納言、藤宰相は御衣、御襁褓、衣筥の折立、入帷子、包、覆、下机など、同じことの、同じ白さなれど、しざま、人の心々見えつつし尽くしたり。近江守〈高雅〉は、おほかたのことどもや仕うまつるらむ。東の対の西の廂は、上達部の座、北を上にて二行に、南の廂に、殿上人の座は西を上なり。白き綾の御屏風どもを、母屋の御簾に添へて、外ざまに立てわたしたり」

「七日の夜は、朝廷の御産養。(中略)御乳付け仕うまつりし橘三位の贈物、例の女の装束に、織物の細長添へて、白銀の衣筥、包などもやがて白きにや。また包みたる物添へてなどぞ聞きはべりし」

『栄花物語』(はつはな)

「御湯殿酉時とぞある。その儀式有様はえ言ひ続けず。火ともして、宮の下部ども、緑の衣の上に白き当色どもにて御湯参る。よろづの物に白き覆どもしたり。(中略)女房皆白き装束どもなり。(中略)白装束どものさまざまなるは、たゞ墨絵の心地していとなまめかし。日頃我も我もとのゝしりつる白装束どもを見れば、色聴されたるも、織物の裳・唐衣、同じう白きなれば何とも見えず。聴されぬ人も少し大人びたるは、五重の袿に織ものゝ無文など白う著たるも、さる方に見えたり」

〈原文〉

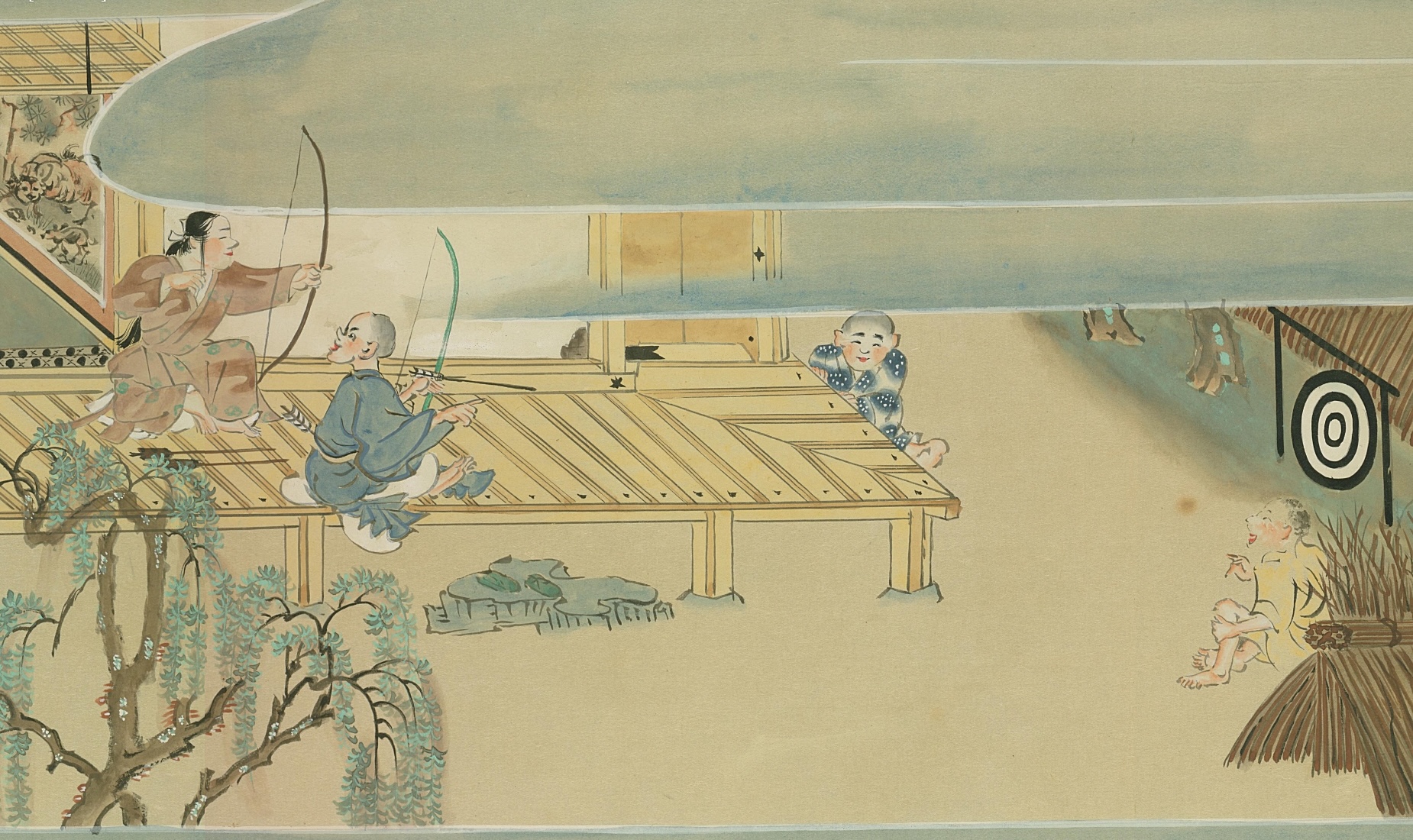

夕風の吹き敷く紅葉の色「今朝、大将のものしつるは、いづ方にぞ。いとさうざうしきを、例の、小弓射させて見る べかりけり。好むめる若人どもも見えつるを、ねたう出でやしぬる」と、問はせたまふ。「大将の君は、丑寅の 町に、人びとあまたして、鞠もて遊ばして見たまふ」と聞こしめして、「乱りがはしきことの、さすがに目覚めてかどかどしきぞかし。いづら、こなたに」とて、御消息あれば、参りたまへり。若君達めく人びと多かりけり。(中略)いと労ある心ばへども見えて、数多くなりゆくに、上臈も乱れて、冠の額すこしくつろぎたり。大将の君も、御位のほど思ふこそ、例ならぬ乱りがはしさかなとおぼゆれ、見る目は、人よりけに若くをかしげにて、桜の直衣のやや萎えたるに、指貫の裾つ方、すこしふくみて、けしきばかり引き上げたまへり。

〈現代語訳〉

「今朝大将が来ていたのだがどこにいるだろう。慰めに小弓でも射させたく思っている時に ちょうどそれのできる人たちもまた来ていたようだったが、もう皆出て行ったのだろうか」

近侍にこうお聞きになった。大将は東の町の庭で蹴鞠をさせて見ているという報告をお聞き になって、

「乱暴な遊びのようだけれど、見た目に爽快なものでおもしろい」とお言いになり、「こちらへ来るように」と、院が大将を呼びにおやりになると、すぐに庭で蹴鞠をしていた人たちはこちらへ来た。若い公達が多かった。(中略)それぞれ特長のある巧みさを見せて勝負はなお進んでいったから、高官たちまでも今日はたしなみを正しくしてはおられぬように、冠の額を少し上へ押し上げたりなどしていた。大将も官位の上でいえば軽率なふるまいをすることになるが、目で見た感じはだれよりも若く美しくて、桜の色の直衣の少し柔らかに着馴らされたのをつけて、指貫の裾のふくらんだのを少し引き上げた姿は軽々しい形態でなかった。

平安時代の貴族の遊びとして、ここでは「小弓(こゆみ)」と「蹴鞠(けまり)」が登場します。『枕草子』に「あそびわざは、小弓、碁。さましけれど、鞠もをかし」とあるように、清少納言が遊びの筆頭にあげるのは「小弓」です。

小弓というと江戸時代の「楊弓(ようきゅう)」程度の遊びと考えられがちですが、平安時代は頻繁に公式競技会が開催される競技だったようです。『日本紀略』を見ますと延長五年(九二七)年四月に清涼殿で親王公卿が小弓の勝負をしていますし、承平六年(九三六)三月には飛香舎(藤壺)で小弓の会が開かれています。

この帖では時間をもてあました源氏が息子の大将に、小弓の会でも開かせようと声を掛けましたが、大将は東の町の庭で蹴鞠をさせて見ているとのこと。源氏は清少納言と同じように蹴鞠は「乱りがはしきこと」(無作法な遊び)だとしながらも、「こちらでもやらせよう」と考えます。

蹴鞠は、鞠を蹴り続けることを目的とする競技です。「かかり」(コート)の周囲に植えられた木の枝に鞠が当たり、枝に沿って落ちてくるところを上手に蹴るの大切な技であったようです。樹種によって鞠の落ち方が違うところに妙味があると『成通卿口伝日記』や『蹴鞠簡要抄』にあります。ただしこの帖では桜の花が散りすぎるので「花、乱りがはしく散るめりや。桜は避きてこそ」と、鞠を桜の木に当てないようにと衛門督(えもんのかみ)が言います。

〈文献〉

『河海抄』(四辻善成)

「劉向別録曰蹴鞠者伝曰黄帝所作或曰起戦国時記黄帝〓(#作字:足+搨の旁)鞠之勢也以練武士知有才也今軍士無事得使〓(#作字:足+搨の旁)鞠有書廿五篇。元興寺本名法興寺に大なる槻木ありこれをかゝりとして天智天皇内大臣鎌足入鹿なとして御鞠ありけり。延喜五年三月廿一日御記曰、晩頭綾綺殿前令侍臣蹴鞠覧之。同五月八日仁寿殿蹴鞠五月廿二日殿前十三日御常寧殿有蹴鞠興」

『新猿楽記』

「十一君気装人者一宮先生柿木桓之、管絃并和歌上手也。有穴者吹、有絃者弾。箏、琴、琵琶、和琴、方磬、尺八、囲碁、双六、将棋、弾棋、鞠、小弓、包丁、料理、和歌、古歌、天下無双者也」

『今鏡』

「卯月の頃、帝宮の御かたに小弓の御遊びに、殿上人方分かちて、賭け物などいだされ侍りけるに、扇紙を草紙の形につくりて、歌書きつけられたりけり」

「武蔵の大徳隆頼が作りたる、小弓のゆづかの、しもひと捻りしたるをとりいでゝ、漆のきらめきたるさしてすりまはして、錦のゆづるとりすてゝ、みちのくに紙してひき巻て、錦の袋にも入れず、たゞみちのくに紙につゝみて、奉られたりければいと珍しきものなりと、たちかへり仰せられけるとぞ聞き侍りし」

『日本紀略』

「延長五年四月、十日丁亥、於清涼殿前令王卿射小弓。有賭物」

「承平六年三月十三日壬寅、於飛香舎、有小弓結番事」

『小右記』(藤原実資)

「寛和元年正月十日、乙卯。《参内、御弘徽殿、有小弓事。(中略)小弓懸物用御帳懸角、又是不可然之事也、而無人射料」

「万寿二年二月廿八日、辛巳。宰相云、今日関白於皇太后宮可有小弓・蹴鞠之興、俄有饗饌之儲、依忌日不可参宮忽令経営懸物事給云々」

『成通卿口伝日記』

「大木にそひおつる鞠の事。心にまりを思よる人。昔より長実卿の外はいまだ見ず聞ず。我も心得ず。但我心得ずといふは。心得ぬにはあらず。心えながら能々かたき事有ゆへなり。このことかくにも及ばず。詞もかなふまじ。只詮じては。木におそるゝ事なかれ。又おそれよ。恐ずしつけて後おそるゝをいふなり。おそれながらおそれぬやうにもてなすは見ぐるしき事也。我いよいよかたきといふに知るべし。鞠に取て一大事也」

『蹴鞠簡要抄』

「一懸事。 師説云。かゝりはさくらの木をむねとする也。柳松かへでこればかりなり。 一桜木事。 景忠云。かゝりは桜をむねとする事也。花さかりちりかゝるをいみじき事にする也。春はじめに花さかぬおりえだこはし。又花さきて後。又葉かゝりになりてのち。皆かはりたる事也。おりにしたがひて。おなじ木なりとも用意の有也。 一柳かゝりの事。 八條冠者光親云。鞠をつよくかくべし。柳はやはらかにて。鞠をとをくはねぬなりと云々。 一鶏冠木かゝりの事。 庭訓抄云。えだこはくしてまりにしなはず。強くあたればことにとをくはぬ。又まりとかく枝につたひてとをりにくし。この心をえてはからひあぐへしと云々。一松かゝりの事。 或云。松かゝりは木ずゑにたつへし。其ゆへは。鞠のかならずこずゑのかたにおつるなりと云々」

〈原文〉

御几帳どもしどけなく引きやりつつ、 人気近く世づきてぞ見ゆるに、唐猫のいと小さくをかしげなるを、すこし大きなる猫 追ひ続きて、にはかに御簾のつまより走り出づるに、人びとおびえ騒ぎて、そよそよと身じろきさまよふけはひども、衣の音なひ、耳かしかましき心地す。猫は、まだよく人にもなつかぬにや、綱いと長く付きたりけるを、物にひきかけまつはれにけるを、逃げむとひこしろふほどに、御簾の側いとあらはに引き開けられたるを、とみにひき直す人もなし。

〈現代語訳〉

暮れゆく春への手向けの幣の袋かと見える。几帳などは横へ引きやられて、締まりなく人のいる気配があまりにもよく外へ知れるのである。支那産の猫の小さくかわいいのを、少し大きな猫があとから追って来て、にわかに御簾の下から出ようとする時、猫の勢いに怖れて横へ寄り、後ろへ退こうとする女房の衣ずれの音がやかましいほど外へ聞こえた。この猫はまだあまり人になつかないのであったのか、長い綱にながれていて、その綱が几帳の裾などにもつれるのを、一所懸命に引いて逃げようとするために、御簾の横があらわに斜に上がったのを、すぐに直そうとする人がない。

猫をつないだ紐が御簾を引き上げてしまい、衛門督はあこがれの女三宮の姿を見てしまいます。猫は、平安時代は紐でつながれて飼育されることが多かったようで、『枕草子』には「なまめかしきもの」(優美なもの)に、たいへん可愛らしい猫が赤い首輪に白い札を下げ、村濃(むらご)の綱を長く引いて、留め具の緒の組紐を長く引きずって歩いている姿を挙げています。

『枕草子』には何度か猫が登場しますが、有名なのは殿上で暮らす天皇の愛猫「命婦(みょうぶ)のおとど」でしょう。女房の「馬命婦(うまのみょうぶ)」が猫の乳母を務めるというありさまでした。『小右記(しょうゆうき)』にもこの猫が記されています。長保元年(九九九)九月十九日、「命婦のおとど」が子猫を産みました。女院・左大臣・右大臣が猫の「産養」を行い、宴会を開いています。そして猫乳母に馬命婦が任ぜられ、時の人々はこれを笑った、というのです。「禽獣に人礼を用いること未だ聞かず。ああ。」と藤原実資は嘆きます。

有名な溺愛の愛猫家は宇多天皇です。寛平元年(八八九)年二月六日の日記に「朕閑時述猫消息曰」(閑なときに猫のことを書く)として、大宰少弐の源精(みなもとのくわし)が宇多天皇の父・光孝天皇に献上し、譲られた黒猫について詳しく記します。その内容は、つれないそぶりをしながら溺愛の言葉が連なるもの。前年の「阿衡(あこう)事件」で精神的に疲労困憊の宇多天皇にとって、愛猫は何よりの慰めになったのでしょう。

〈文献〉

『和名類聚抄』

「猫 野王案猫〈音苗、和名禰古万〉似虎而小能捕鼠為粮」

『小右記』(藤原実資)

「長保元年九月十九日、戊戌。日者内裏御猫産子。女院・左大臣・右大臣有産養事。有衝重・椀飯・納筥之□□云々。猫乳母馬命婦、時人咲之云々。奇怪之事天下以目、若是可有徴歟。未聞禽獣用人礼。嗟乎」

『枕草子』

「うへに候ふ御猫は、かうぶりにて命婦のおとどとて、いみじうをかしければ、かしづかせ給ふが、端に出でて臥したるに、乳母の馬命婦、『あな、まさなや。入り給へ』と呼ぶに」

「猫は上のかぎり黒くて、腹いと白き」

「なまめかしきもの(中略)帽額あざやかなる簾の外、勾欄に、いとをかしげなる猫の、あかき首綱にしろき札つきて、村濃の綱ながう引きて、いかりの緒、組のながきなどつけて引きありくも、をかしうなまめきたり」

『たまきはる』

「また大女院の御色着たるころ、八条殿にて、人々の経読ませ給に交じりて、久しく参らぬころ、幼くおはしまししを、抱きまいらせていたると思ふほどに、唐猫のうつくしげなるにてをはしましける」

『更級日記』

「五月ばかり夜ふくるまで、物語を読みておき居たれば、来つらむ方も見えぬに、猫のいと長う啼いたるを、驚きて見れば、いみじうをかしげなる猫あり。いづくより来つる猫ぞと見るに、姉なる人、『あなかま、人に聞かすな。いとをかしげなる猫なり、かはむ』とあるに、いみじう人馴れつゝ傍にうち臥したり」

『寛平御記』

「寛平元年二月六日。 朕閑時述猫消息曰。驪猫一隻。大宰少弐源精秩満来朝所献於先帝。愛其毛色之不類。余猫猫皆浅黒色也。此独深黒如墨。為其形容悪似韓盧。長尺有五寸高六寸許。其屈也。小如秬粒。其伸也。長如張弓。眼精晶熒如針芒之乱眩。耳鋒直竪如匙上之不搖。其伏臥時。団円不見足尾。宛如堀中之立璧。其行歩時。寂寞不聞音声。恰如雲上黒龍。性好道行暗合五禽。常低頭尾著地。而曲聳背脊高二尺許。毛色悦沢盖由是乎。亦能捕夜鼠捷於他猫。先帝愛翫数日之後賜之于朕。朕撫養五年于今。毎旦給之以乳粥。豈啻取材能翹捷。誠因先帝所賜。雖微物殊有情於懐育耳。仍曰。汝含陰陽之気備支竅之形。心有必寧知我乎。猫乃歎息挙首仰睨吾顏。似咽心盈臆口不能言」

〈原文〉

次々の殿上人は、簀子に円座召して、わざとなく、椿餅、梨、柑子やうのものども、さまざまに箱の蓋どもにとり混ぜつつあるを、若き人びとそぼれ取り食ふ。さるべき乾物ばかりして、御土器参る。

〈現代語訳〉

殿上役人たちは敷き物を得て縁側の座に着いた。饗応というふうでなく椿餅、梨、蜜柑などが箱の蓋に載せて出されてあったのを、若い人たちは戯れながら食べていた。乾物類の肴でお座敷の人々へは酒杯が勧められた。

蹴鞠の後の酒宴。饗宴料理ではなく、気軽なスナック食として箱の蓋に「椿餅(つばいもちい)・梨・柑子」などを載せ、そのほか乾き物ばかりを酒肴として若い人たちは楽しげに酒を飲みます。

フルーツ類と並ぶ「椿餅」は人工的な菓子で、「最古の和菓子」とも言われます。『古事類苑』(飲食部)が引く『河海抄』では、椿餅は「椿の葉に入たるもちひなりと云云。椿の葉に合て、もちゐのこにあまづらをかけて、つゝみたるものを、鞠の所にて食する也」とあります。今、一般に見られる椿餅は、乾飯(ほしいい)(道明寺粉)を砂糖水でふやかして成形したものの上下を椿の葉で挟んだ菓子です。これは江戸中期の『類聚名物考(るいじゅうめいぶつこう)』に載る製法で、丁字の粉を入れるともあります。

「餅の粉に甘葛(あまづら)を掛けて」がこの方法と同じかと言えば難しいところですが、椿の葉で挟むことで手が汚れないところは、蹴鞠の後の宴会で若い人が気軽につまむ酒肴には好適だったとも言えるでしょう。

ただし登場するのは蹴鞠の時だけではないようで、『小右記』では八幡臨時祭後の僧たちへの贈り物、『江家次第(ごうけしだい)』では元日宴会の饗膳、さらに『類聚雑要抄』では五節殿上饗宴で「菓子」の一種として椿餅が供されています。

〈文献〉

『河海抄』(四辻善成)

「椿餅 うつほ国ゆづりの上、大臣とのゝ御方よりひわりこみき、つばゐもちゐなどたてまつり給へり。左のおほいどのよりは、なし・かうじ・たちばな・あらまきなどあり」

『宇津保物語』(国譲上)

「かゝる程に、大殿の御方より檜破子、御酒、椿餅など奉り給へり。左の大殿よりは梨子、柑子、橘、荒巻など有り」

『小右記』(藤原実資)

「寛弘二年三月廿二日、庚午。八幡臨時祭。(中略)件僧八人、依今年可重慎。餺飥・椿餅・粽等送僧正房」

『類聚雑要抄』

「五節殿上饗目録。(中略)次菓子〈小餅・唐菓子・枝柿・小柑子・掻栗・野老・椿餅・甘栗〉。次薯預粥」

『江家次第』

「元日宴会 立朱台盤五脚弁備饗饌。(中略)其菓加之縄〈一坏〉、餲餬・黏臍合〈一坏〉、大柑子〈一坏〉、栗〈一坏〉、干柿〈一坏〉、椿餅〈一坏〉」

『類聚名物考』(山岡浚明)

「椿餅 つばいもち つばきもち〈俗〉(中略)椿餅の造法は、当時大膳職にてのは、河海抄若菜巻などに出たると少し違有之候歟。凡而造菓の法、砂糖甘葛の違めより、古法ならず相聞え候。かざり樣分量等習居申候。(中略)鞠の庭に奉る椿餅の事、一旧記ニ云。干飯を粉にして丁子を粉にして、すこしくはへて甘葛にてかためて、椿の葉二枚を合せてつゝみて、上をうすやうの紙を、ほそき壹分計ニきりたるにて、帯にして結びてたるゝ也。公世二位申さるゝは、近衛関白殿より尋られたりしに、作りてまいらせき。それこそやうはあれ、人是をしらずと云。

近代の法、干飯少し煎べし、むかしは砂糖なし。今時は砂糖を入て珍重なるべし。からしもすこし加へてたるもあり。又枝に片はをつけて片葉をば、おほへるものあり。二葉三葉枝につくる事も有。あまづらの代には、氷砂糖をねりて粉をかためむす也。葉につゝむことはむして後なり」

※本文の『源氏物語』引用文は渋谷栄一校訂<源氏物語の世界>より

(GENJI-MONOGATARI (sainet.or.jp))

現代語訳は「源氏物語 全編」与謝野晶子訳(kindle版)より

次回配信日は、12月1日です。

八條忠基

綺陽装束研究所主宰。古典文献の読解研究に努めるとともに、敷居が高いと思われがちな「有職故実」の知識を広め、ひろく現代人の生活に活用するための研究・普及活動を続けている。全国の大学・図書館・神社等での講演多数。主な著書に『素晴らしい装束の世界』『有職装束大全』『有職文様図鑑』『宮廷のデザイン』『有職植物図鑑』、監修に『和装の描き方』など。日本風俗史学会会員。