NHK大河ドラマ「光る君へ」がいよいよ始まりました。

書店にも「源氏物語」関連の書籍があふれ、ドラマの予習復習に、本を買い求める方も多いようです。

別冊太陽でも、36年前に刊行され「源氏物語」の色彩研究に画期をなした名著を、このタイミングで増補し刊行することにしました。

源氏物語は作品内でさまざまな色への言及があり、その色が登場人物の心情を表していることが多いのですが、「実際にどんな色であったか」となると、その研究は進んでいませんでした。 (中世の衣装は鎌倉時代までのものしか現存せず、染色についても、ごく少数の文献しかありません)

そんななか、京都にある「染司よしおか」当主の吉岡常雄氏が、『源氏物語』と『延喜式』の記述に基づき、当時の染料・技法で源氏物語の色を再現したのが本書です。

今回紹介する、「染司よしおか」の現当主・吉岡更紗さんによる巻頭言でも、染色にまつわるさまざまな想いがつづられています。

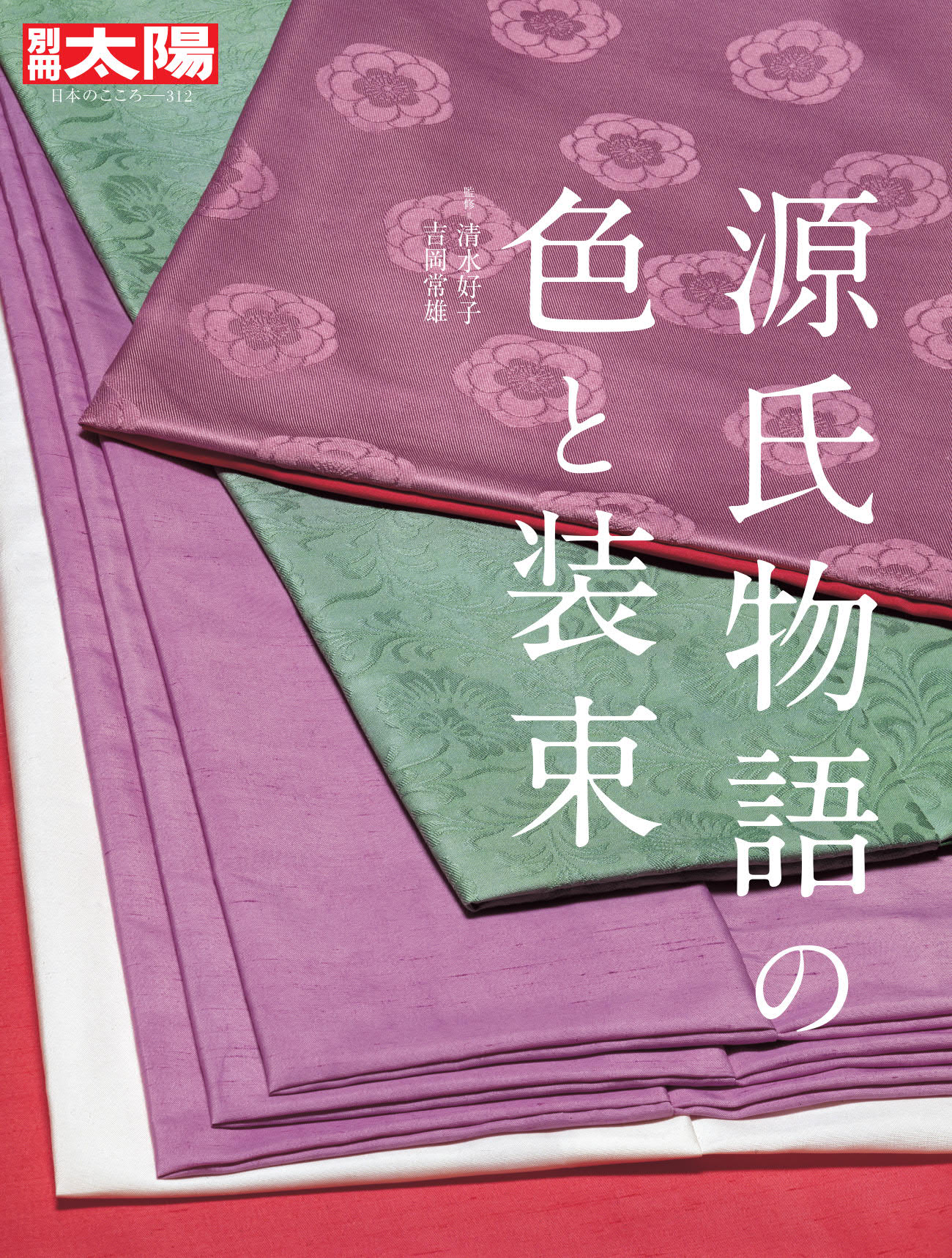

千年の時を経てよみがえった、きらびやかな装束を、ぜひ本書でご確認いただけたらと思います。

千年の色に魅せられて

吉岡更紗(染織家・「染司よしおか」六代目)

『源氏物語』は紫式部によって描かれた長編小説である。天皇の皇子として生まれた美しく才能豊かな光源氏の一生を中心に、恋愛模様や宮中における栄華を描き、都に住まう貴族の生活を垣間見ることができる。

物語が描かれたのは平安時代中期。七九四年、桓武天皇が都を京都に遷し、平安時代に入り百年ほどの歳月が経ったころ、菅原道真の進言により遣唐使が廃止される。それまで唐の強い影響をうけた文化が育まれていた日本は、国風文化と呼ばれる独自の文化が育まれていく。その文化の根幹は、都である京都の美しい景観であり、細やかに移ろう季節の様であった。

国風文化の最も華やかな時に、一条天皇に嫁いだ中宮彰子の教育係として女房を務めていた紫式部は、その当時の貴族の暮らしや風趣を観察しながら物語を執筆していったのであろう。光源氏の生涯を追う恋愛小説でありながら、宮中の儀式、祭礼、調度や衣裳、襲(かさね)の色目、四季それぞれに美しい彩りをみせる草木花を映したかのような描写は細部にわたり、その当時の様子を見事に描写している。

文中には「ときにあひたる」という表現が多く見られるが、これも当時都に暮らす貴族の人々の美意識である。貴族たちは、かさね色と言われる数枚重ねた衣裳の色の組み合わせを、春夏秋冬の風景や草木花に、細やかになぞらえることが教養やセンスの表れであるとした。衣裳だけではなく、歌や文をしたためる手紙や、香、几帳や御簾などの調度も季節に合わせたものに変えるのが習わしであったという。『源氏物語』における色は、非常に雅な美しい匂いたつような色だと思われる。

本書で、一九八七年に『源氏物語』の色をよみがえらせたのは、私の祖父にあたる吉岡常雄である。京都で江戸時代後期から続く染司よしおかの四代目である。

創業当時は、おそらく同じように植物染料で染色を行っていたと考えられるが、明治時代に入りヨーロッパから化学染料が伝わり、京都で染屋家業をしていた人々は最新の技術を得たとして化学染料に移行しており、吉岡家も同様であった。第二次世界大戦後に、休業していた染屋を再開する折に、「正倉院展」を拝見したことをきっかけに、植物染料の研究をはじめる。それから三十年程の月日が経っており、化学染料以前の時代の染色を研究に研究を重ねた祖父であったが、この華やかな王朝の彩りを再現するのは大変な苦労があったのでは、と推察する。

日本には、正倉院宝物など様々な染織品が遺されているが、その後の戦乱などの事情もあり、平安時代の伝世品は最も少なく、特に衣裳は現存するものはないといっていい。国宝「源氏物語絵巻」も百年ほど後に描かれたもので、顔料彩色であるため、染料による色での再現は困難を極めたという。

幸い平安時代に編纂された律令の施行細則である『延喜式』が遺されていて、染織に関する記述として第十四巻「縫殿寮(ぬいどのりょう)」の「雑染用度(くさぐさのそめようど)」条に記された三十種類の色名とそれを染めるために必要な植物染料、灰や酢などの媒染剤などが列記されている。材料が記されているのみで具体的な手順は示されていない為、さまざまな方々のご協力を得ながら試行錯誤のもとでき得る限り忠実に再現に努めたのである。

その後、染司よしおかの五代目であった父吉岡幸雄も二〇〇八年「源氏千年紀」に合わせて五十四帖を読み解き、描かれたかさね色全てを再現し、六代目を継いだ私も「若菜下」女楽に登場する明石の君の衣裳再現に際し、染色を手掛ける機会があった。

十一世紀から、千年以上読み継がれ愛されてきた『源氏物語』。そこに綿密に描かれた美しい色にも、こうして時を経て、現代に生きる私たちも魅了され続けるのである。(了)