第9回 新プラトン主義とヘルメス思想

1

今回で最終回だが、以下のテーマはいちばん初めにやっておくべき内容だった。そもそもルネサンスは「再生」の意味で、これまで日本では「文芸復興」と訳されてきたが、文芸よりも美術の分野でのほうがはっきりと、中世とルネサンスの違いがわかりやすい。視覚芸術の優れた点がここにある。2枚のライオン像を比べてみたらすぐにわかる。ルネサンス期のほうが、「個=ライオン」をきちんと捉えている。紙幅の都合で触れないが散文でもいえる。

中世期のライオン図

ルネサンス期のライオン図

1290年代末に編まれた編者未詳のトスカナ方言(現在のイタリア語の元)で書かれた100話からなる説話集『イル・ノヴェッリーノ』と半世紀後のボッカッチョ著『デカメロン』で、同種の話を比較すれば「一読(、)瞭然」であろう。『デカメロン』の登場人物のほうが具体性が増し、肉づけされている。だいたい前者の文章が名詞(身分の名称)と動詞(と副詞)で成立しているのにたいし、後者には固有名詞・形容詞・接続詞・関係代名詞が加わってきている。

初回で話題にすべき事柄を今頃になって申し訳ないが、もう一点述べておくべきことがある。それはルネサンスの精神は「異教の文化」である、ということだ。「異教」とは一神教のキリスト教ではなく多神教のヘレニズムの文化を指す。もともと西欧はケルト文化で多神教であったが、キリスト教という侵略宗教が入ってきて一神教信仰を押しつけた(日本への仏教到来も、侵略的要素が強いのが実状である)。

キリスト教はヘブライムズの流れを汲む。だが、キリスト教以前にはヘレニズム文化(「ヘレ」は「ギリシア風」の意味)が、地中海やその沿岸地域に広まっていた。そこにヘブライズムが出現し、ユダヤ教―キリスト教―イスラーム、と続いた。いずれも一神教で、来世肯定である。ヘレニズムの宗教は多神教なのでおのずと宗教対立が起きて、キリスト教信仰が、コンスタンティヌス大帝〔在位306―337年〕によって公認されると(ミラノ勅令、313年)、勢力が拡大して、地中海地方の多神教は、大げさにいえば、衰弱し細々と生きることになる。その異教の水脈が2つのルネサンスで、特に15、16世紀のイタリア・ルネサンスで、地下から噴き出したわけなのだ。

キリスト教自体、「教会の大分裂」期(1378-1417年、ローマと南仏のアヴィニョンにそれぞれ教皇が並立)に当たり、大学でもスコラ神学が衰え、普遍論争(唯名論と実在論の対立。10世紀頃からあって、一時期鎮静化していたのが、中世末期に再燃した)もあり、文化の胎動に「在野の知識人」が関わった。その代表例が、フィレンツェの「アッカデミカ・プラトニカ(プラトンアカデミー)」で、主にその院長格のマルシリオ・フィチーノ(1433―99年)がプラトンの著作、新プラトン主義、ヘルメス文書といった、地中海のヘレニズムの知を、ギリシア語からラテン語に翻訳し、その新規な潮流は思想界に旋風を巻き起こした。

2

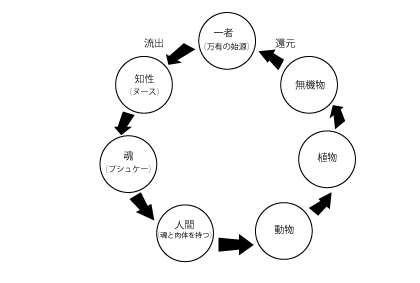

新プラトン主義とヘルメス思想(教)にはいるまえに、ヘブライズムとヘレニズムの決定的な差異を述べておこう。ヘブライズム(キリスト教)は「始め」があって「終わり」がある「直線の文化」で、他方ヘレニズムは「円環の文化」。この点が大きく異なっている。

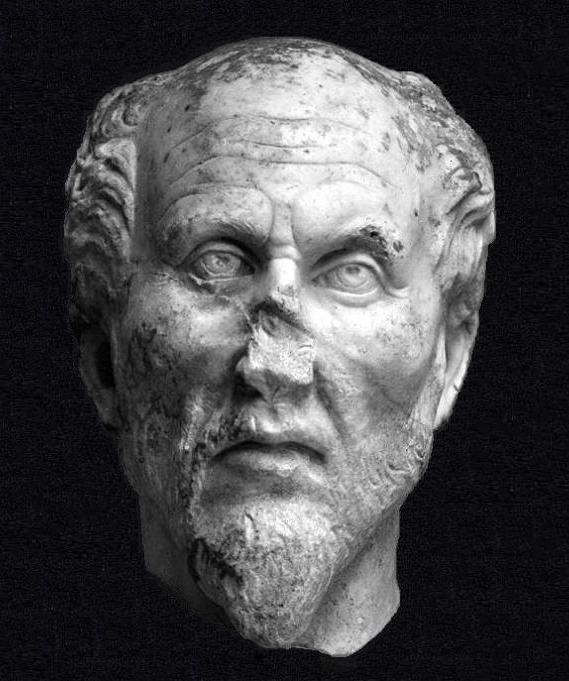

プロティノス(205?-270年)は著作『エネアデス』(9本の論文が6つに分けられていて、計54篇から成る。『エネアデス』はギリシア語で54の意味)を発表した。彼は、プラトン、アリストテレスに続く大哲学者で、3人を「三大哲学者」と呼んでいる。プロティノスは、プラトンとアリストテレスの哲学を折衷して新プラトン主義とした。詳細な記述はお許しを願って、おおまかにいうと、プラトンの「イデア」を「一者」(高次な叡智、原因の原因。「太陽」を比喩に用い、「陽光」を重視している)とし、それとアリストテレスの「階梯の理論」を組み合わせている。

図示するとこうなるが、円環を前提としているので、「流出」と「還元」の思想である。そして引用文をよく読むと、ルネサンスの根本思想のひとつである、マクロコスモスとミクロコスモスの対応・照応の思想がうかがえる。それでは『エネアデス』から、「流出」と「還元」について述べた文章をこの順で下記に挙げる。

それ(一者)は、万有を産み出す力であって、この力がなければ万有もないし、知性も第一の普遍的な生命とはなりえないのである。しかし(第一の生命とはいって も)、その生命を超えたものがあるのである。つまり万有として存在する生命の活動は、第一の根元的なものでもなく、それ自体がいわば泉を源とする川の流れのようなものなのである。即ち、他に源をもたない泉のことを考えてみよう。この泉は、そのすべてを川の流れにあたえるけれども、川ゆえに自らを使い果たしてしまうようなことはなく、それ自身はもとのままの状態を保ちながら静かに川に留まっているものである。(田中美知太郎訳)

難解だが、よく読むと、川がそれ自体を保持したまま、川にそのすべてを与える、と書いてある。川の向き(水平)を縦にして泉を「両親」とし、川の水(流れ)を「子供」にたとえると、一層よくわかる。子供は親の遺伝子を持って生まれるが親とはべつ人格で、父と母はそのままの状態でいる。こうして下なる孫もひ孫も、最初の「一者」の属性を受け継ぎつつも、その上なる存在から独立している。自分より上なる存在の影響を受けながらも異質の存在である下なるものとして独立し、かつ全体とのかかわりを失わない円環的存在なのである。ここに上なるものと下なるものの照応が生まれる。これが生命となると、長い生命の秩序的連鎖(円環)が生じる。これにキリスト教徒は魅了されたのだ。

以上が「流出」、以下は「還元」――。

……それぞれのものには遡源可能な或る種の一なるものがあるのであって、われわれの住むこの世界にも、その先に、遡源可能な一なるものがあるのである。但し、それは絶対的な一者ではなく、ひとはそれを通って絶対的な一者に至るのであるが、その絶対的一者は、もはや他のいかなるものにも遡源することはないのである。(同上)

以上の文章から、くっきりと「円環」の思想が理解できる。

プロティノスが新プラトン主義を主唱した3世紀という時代(ヘレニズム期)は、その政治的・文化的思潮として、世界市民主義(コスモポリタニズム)が興り、個人主義的で個人の不安を解決しようとする人生論めいたものが盛行した。またキリスト教と新プラトン主義の伝統に鑑みるに、前者は神と天使、後者はその理論から大宇宙と小宇宙の照応・感応の世界観があって、ひょっとして人間の存在は「中宇宙」だったかもしれない。

3

ヘルメスとはエジプトの神「トート」のギリシア名で、からだが人間、頭がひひ(またはトキ科のアイビス。神々の書記役を務め、学問・知恵・魔術・天文学の神とされる。

ギリシアでは前5世紀に、トートとヘルメスが同一視され、後年新プラトン主義者が、「ヘルメス・トリスメギストス(3倍も偉大なるヘルメス)」という名をトートに与えた。即ち、ギリシア神ヘルメスとエジプト神トートの合成神である。このヘルメス・トリスメギストスが書いたとされる文書をヘルメス文書と呼んでいる。当時、アレキサンドリアが知的中心地であったエジプトは、ローマ帝国の支配下にあり、ひとびとはギリシア哲学、とりわけプラトン哲学の教えを受けていた。しかしすでに形骸化してしまったその教えに満足できず、とはいえ公然と反対するわけにもゆかず、ひそかにプラトン哲学を軸に口頭で新教義の伝授がされた。おそらく、前3世紀から後3世紀の間に成立をみたといわれている。内容も神学・占星術・医学・錬金術など多種多様で、受ける印象はきわめて神秘的・瞑想的である。そのうち神学的著作17を『ヘルメス選集』と呼ぶ。そのなかの一書「ポイマンドーレス」はポイマンドーレスが語る「創造神話」である。そこでは「事物の秩序的連鎖」が趣旨となっている。上なるもの(原型)から、秩序に沿って、下なるものが生まれる、とされる。

略式化すると、「神と叡智界」→「星辰界」→「地上世界」で、「叡智」という存在が大切である。全体は親和力で充たされていて、例えば「星辰界」が「地上世界」を支配する力は「運命」として認められる。では神秘的な世界にご案内しよう。

1ある時私のなかで、(真に)存在するものについての省察が始まり、思考の力が甚だしく高まり、食事に満腹したり身体が疲れて眠りに引きずり込まれる人のように、身体の諸感覚が停止した時、そこに誰か途方もなく巨大なひとが居合わせて、こう話しかけながら私の名を呼んでいるように思われた。

「お前は何を聞き、眺めたいのか。何を知解して学び、認識したいのか」。

2私は言う、

「でも、あなたはどなたなのですか」。

彼が言う、

「私はポイマンドーレス、絶対の叡智である。私はお前の思い計りを知り、何処にあってもお前と居るのだ」。

(荒井献・柴田有共訳)

以上のような創造神話が綿々と続く。「叡智」を神とみる一種の宗教でもある。「ヘルメス教」とするひとの考えもわかるというものだ。

最後に、現在にはその存在がほとんど伝わらず、知られていても色眼鏡でみられることの多い自然魔術(師)の実体を少しでもご紹介できたこと、感慨深く思っています。近代科学の「科学哲学」(量の世界)いぜんに「自然哲学(魔術)」(質の世界)の時代があったことをご銘記いただければ幸いです。

〈完〉

参考文献

澤井繁男著『魔術の復権 イタリア・ルネサンスの陰と陽』人文書院,1989年

澤井繁男著『魔術と錬金術』筑摩書房,2000年

荒井献、柴田有訳『ヘルメス文書』朝日出版社,1980年

ファーガソン、パノフスキー他著 澤井繁男訳『ルネサンス 六つの論考』国文社,2013年

田中美知太郎責任編集『プロティノス ポルピュリオス プロクロス』中央公論社, 1980年

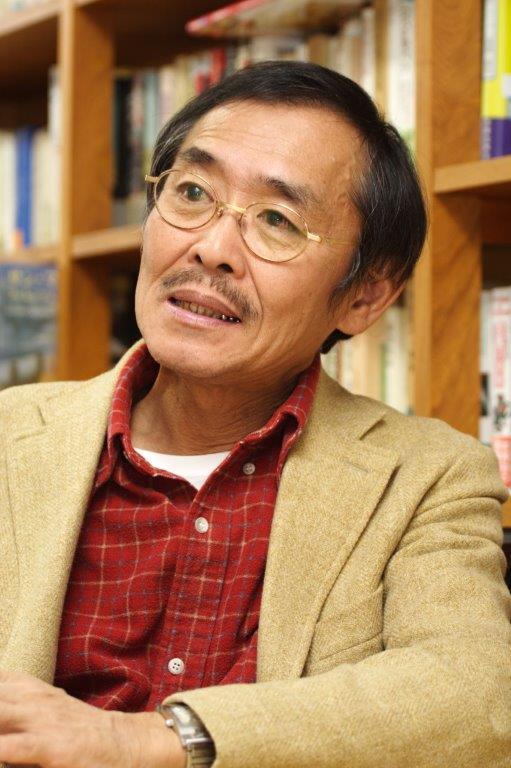

澤井繁男

1954年、札幌市に生まれる。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。

作家・イタリアルネサンス文学・文化研究家。東京外国語大学論文博士(学術)。

元関西大学文学部教授。著者に、『ルネサンス文化と科学』(山川出版社)、『魔術と錬金術』(ちくま学芸文庫)、『自然魔術師たちの饗宴』(春秋社)、『カンパネッラの企て』(新曜社)など多数。訳書にカンパネッラ『哲学詩集』(水声社、日本翻訳家協会・特別賞受賞)などがある。