『上海バンスキング』の全国旅公演を終えたタイミングで、少なからぬ団員がオンシアター自由劇場から独立していった。次にどうするか模索していた1985年、串田さんの前に現れたのが東急百貨店文化事業開発室の田中珍彦(うずひこ)さんだった。その年、青山のスパイラルホール(経営はワコールの子会社)がオープンし、西武百貨店が銀座セゾン劇場を計画するなど、「企業が文化に金を出す」時代が始まろうとしていた。今から考えれば、バブルの始まりでもあった。この時まだ渋谷の東急文化村は影も形もない。そんな状況で田中さんは「渋谷に総合文化施設のようなものを作るのだが、その中の中ホール(のちのシアターコクーン)の芸術監督のようなものをやらないか」と持ちかけてきた。すべては「のようなもの」という段階。「本当は、『芸術』も『監督』もぼくにはふさわしくない言葉なんだけど」と言う串田さんは、どうして企業とタッグを組むことを決意したのだろうか? そして、コクーン歌舞伎を通して巡り合った中村勘九郎さん(のちの第十八代中村勘三郎さん)という「話が通じる種族」の思い出を聞いた。

やわらかい劇場

――当時を振り返って、田中さんが「企業の代表としてではなく、田中珍彦個人としての思いをまず伝えようとしてくれた」ことが芸術監督を引き受ける決め手になったと書いていらっしゃいます。どんな出会いだったのですか?

珍彦さんは広告代理店・東急エージェンシーの出身で、もみあげをすごく伸ばしたりしていて、初対面の印象は「ちょっと軽い感じの人」だった。当初、文化村というもののイメージさえない。「デパートの裏のスペースをあける」ことしか決まっていなくて、何を作ってどう運営するのか白紙状態だった。珍彦さんは毎週のように稽古しているところに来て、ぼくらのことをずっと見ていた。そのうち、みんなで食事をしようと誘われて話してみると、とてもおもしろい人なのがわかった。その後に会った東急百貨店社長の三浦守さんがまたおもしろい人で、戦後東急が電気コンロを行商したこととか、多摩川をきれいにする活動をしているとか、今は大きな東急デパートがあるけれど、いずれ文化村の中にデパートがあるくらいにしたいといったホラみたいな話を聞くうち、ふたりの人間臭い部分に触れた気がした。それまで大企業というのは、ひとつの塊でしか見えなかったけど、その中にもいろんな人がいて、企業の中でいいものを作ろうとしている人がいることがわかった。

ちょうど同じ頃、西武の銀座セゾン劇場からも杮落としの作品を創らないかという誘いがあったんだけど、オシャレの最先端みたいだった西武系より東急の方がぼくには合うかなと思った。

――とはいえ、資本の論理に飲み込まれるのではないかとか迷いはあったわけですよね? 『舞台は笑う シアターコクーン1989―1996 オンシアター自由劇場30年の軌跡』にこう書いていらっしゃいます。

〈さて、いきなりの話に戸惑った。まず若輩の自分には荷が重すぎるのではないか。第一そんな仕事に関わったら、自分の芝居作りが疎かになるのではないか。劇団にとっても、確かにさまざまなメリットもあるだろうが、なんといっても相手は大企業だ。企業には企業の、我々が理解できない事情というものもでてくるだろう。それこそ知らず知らずのうちに我々の芝居作りの精神に、何らかの影響が出てくることだろう。〉

劇団の仲間と長い議論をした結果、「演劇が絶えず社会と深く関わる仕事であるならば、こういう機会も積極的に受け止めていくべきだ」という結論に達して引き受けることを決めた、と書かれた後にこうも書かれています。

〈もう一つ、僕自身としては理想的な劇場を作るということに、長年の思いがあった。一本一本の芝居だけではなく、それが行われている劇場そのものの魅力とは何だろう。中に入ったこともない人にまで、なんらかの影響を与える魅力的な劇場の存在。その劇場があるということを、町の連中が誇りにしているような劇場。後の時代に名前を聞くだけで、人々をワクワクさせる劇場。そんな劇場に関われることが僕の夢でもあった。〉

だから「設計会議」では何年もかけて徹底的な議論が行われたわけですね。

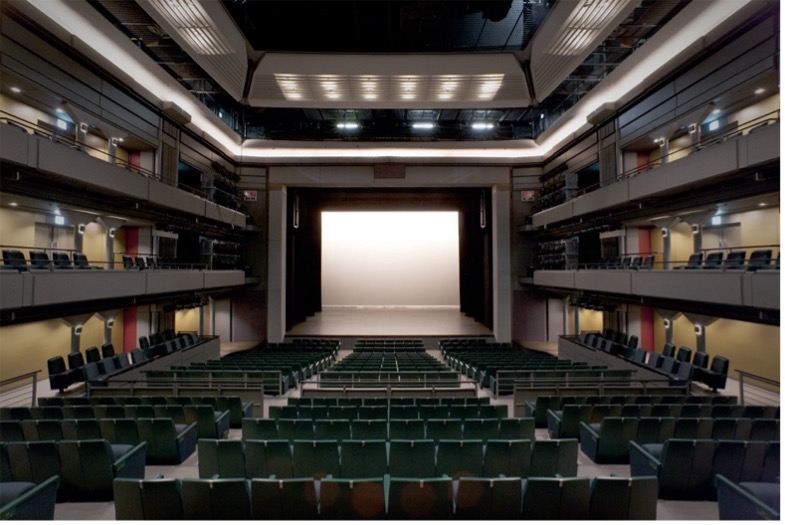

当初、話があってから3年で作るはずだったんだけど、近隣施設や住民との折衝に手間取ったりして、オープンまでに結局5年近くかかった。この間、珍彦さんと毎晩のように飲み歩いたりしながら構想を練りました。設計を担った石本建築事務所は劇場建設の経験がないから、ぼくらが博品館劇場で公演している時に見学に来て、「トイレはたくさんあるけれど、実際には1日24時間のうち開幕と休憩時間とお客さんが帰る時しか使われない。そして使われる時には一斉に水が流れる」みたいなことを逐一メモしていた。これはデパートとか普通の会社のビルとは違うんだっていうところから議論するしかなかった。東急の人たちと建築家、そしてぼくら演劇人の感性がぶつかりあった。それぞれ使う言葉が違うから、互いに外国語のようだったね。六本木の自由劇場を設計した斎藤義(ただし)さん(劇作家・斎藤憐さんの兄)がオブザーバーに入ってくれて、演劇の言葉と建築の言葉を「通訳」のようにつないでくれた。座席数については、ぼくは最大500席だと思うと言ったけど、1000という意見も出て、間を取って747になりました。

今でも思い出すのは、入口をめぐる話し合い。「入口は大事ですね」というのはみんな一致する。だから、どんな入口にしようかと議論する。誰かが「お客さんが開演を待ちながらコーヒー飲んだりするんでしょうね」とか話している時に、ぼくは「『お芝居を観たかったんだけどチケットが高くて入れなくてモジモジしている学生みたいな人』をうまく入れてくれるような、ちょっと太ったもぎりのおばちゃんがいるような入口」と言う。まあ何を言ってるかわからないよね。ふつうの企業の人と建築家には伝わらない。実際におばちゃんが学生を入場させてくれるわけじゃないんだけど、ぼくが言ってるのは「そういう気配のある入口」。夢みたいな話なんだけど、珍彦さんはそれをおもしろがってくれて、物理的に設計しなきゃいけない建築家と上手につないでくれた。

――設計上、串田さんが大切にしたのはどんなことですか?

何よりもぼくが主張したのは、「やわらかい劇場」にすること。演出に合わせてどんな風にも変えられるように、設備をガシッと作り込んでしまうのではなくて、舞台が全部はずせるとか、柱も動かせるとか。動かすのも機械でグーンとやるのではなくて、手で動かせるようにと。

「やわらかい劇場」にするために、中通路より前の客席は全部取りはずしてレイアウトできるようにした。結果的に、床を取り払うと深さ2メートルの25メートルプールのような空間ができて、そこに新たな舞台や客席を作ることもできた。それが一番大きかったかな。あとは舞台を縁取るプロセニアムも、立派な柱じゃなくて動くパネルにしたから、舞台を広くも狭くもできる。具体的な出し物を考えながら、そんな風に設計も考えていった。だからオープンまでにずいぶん時間がかかったけど、そのおかげでぼくらは「あの舞台でやるんだ」ということを想定しながら博品館や本多劇場でいろんな芝居をやったり、『上海バンスキング』の映画を作ったりしながら準備を進めることができた。そういえば、映画のダンスホールのシーンには実は珍彦さんが出ているんだよ。ぼくの父・孫一も映ってる(笑)。

設計に関していろんなことを言って、もちろん全部が通ったわけじゃないけど、「(資材や装置を運び込む)搬入口を正面に作ってほしい」というのは聞いてもらった。搬入口は最初、舞台袖の端の方に作る予定だったのを、「いやいや、舞台のどまんなかにしてくれ。後から演出で活きるから」と言って正面にしてもらった。実際、上演中に搬入口が開いて外から人が舞台に出てくるような演出に何度も使いました。

――完成した劇場はどうでしたか?

杮落としの『A列車』をやる前のテストは大変だった。まだコンクリートが新しいから楽器の音はピンピン跳ね返ってくるし、役者の声が通っているんだか通っていないんだかよくわからない。「うわっ、これと戦うのは大変だぞ」と思った。暴れ馬を乗りこなさないといけないような気分。でもコンクリートって面白いもので、時間が経つといろんなものを吸収していい感じに変わっていくんですよ。

.jpeg)

そして、こうした準備を進めるのと並行して、ぼくは「芸術監督って何だ?」ということを考え続けた。英語で言えばアーティスティック・ディレクターなんだけど、「アート」だって芸術という「技」を意識させる訳語もあれば、シェイクスピアなら「魔法」のような意味でアートを使うこともある。単に名前だけのお飾りではなく、芸術監督とはどういうことをする存在なのか、自分で考えなくてはならなかった。芸術監督は、劇場が劇場らしくあるためにはどうすればよいか、他にないこの劇場らしい顔つきを作るためにはどうしたらよいか、のちの時代まで熱や匂いのようなものを残せる劇場にするためにはどうしたらよいか、考えなければならないと思ったんです。

でもそのうちに、六本木のアンダーグラウンド自由劇場時代を思い出した。自分たちの芝居をやりながら、他の人たちにも劇場を使ってもらう時に、あまりにも自分たちの考え方とかけ離れたものには出てもらわなかった。当時は意識していなかったけれど、30代から40代にかけて、あの地下劇場で自分は芸術監督的なことをしてきたんだなと気がついたんです。

――なるほど。串田さんが演劇に向かう姿勢は一貫しているということですね。そして1989年9月に、シアターコクーンとフランチャイズ契約を結んだオンシアター自由劇場による『A列車』でこの劇場の歴史が始まり、中島みゆきさんの『夜会』が恒例となり、年末の恒例となっていく『ティンゲルタンゲル』に加えて、『上海バンスキング』『もっと泣いてよフラッパー』『クスコ』『スカパン』といった自由劇場のレパートリーが繰り返し上演され、演劇界の中心的存在となっていくわけですね。

そのひとつとして、毎年さまざまな演出家がシェイクスピアの『夏の夜の夢』を上演するという企画がありました(90年出口典雄氏『夏の夜の夢』、91年加藤直氏『夏の夜の夢 東インド会社・オペラコミック版』、92年遠藤啄郎氏『夏の夜の夢 バリ島風神秘主義的沙翁喜劇』、93年生田萬氏『ブリキノマチノ夏の夜の夢』、94年串田さん『夏の夜の夢』)。これについて、トップバッターの出口さんがこう書いています。

〈この企画は芸術監督の串田さんがいたからこそ実現した企画だと思う。つまり、演出家でもある串田さんならではのアイデアだ。結局、五人の演出家により、それぞれ個性的な舞台が展開され、演出の妙というのをあらためて感じてくれた人も多いのではないだろうか。これは明らかに劇場の仕事であり、芸術監督としての大きな仕事のひとつだったと評価したい。〉(『COCOON48』)

確かに東急文化村がオープンして何年間かは、いろいろな企画を立て、多くの人たちに参加してもらった。最近、何十年かぶりに『A列車』の制作資料を見ていたら、ものすごい金をかけて、やりたいことをやっていて、びっくりした(笑)。

でも劇場がオープンして5年ほど経つ間に風向きが変わっていったんです。東急だけじゃなくて、毎年お金を出してくれていた協賛企業も徐々に金額が減り、一社また一社と抜けていった。要するにバブルが弾けて、企業の事情が変わってきたんですね。それによって我々の演劇の創り方も変えなければならなくなった。今思うと、そのことこそ最初に東急から話があった時に危惧していたことだったのかもしれない。

――時代が大きく変わっていったわけですね。

「話が通じる種族」

――そんな状況下でも新たな試みに挑戦し続けていったわけですが、シアターコクーンのもうひとつの看板になったのが、「コクーン歌舞伎」ではないかと思います。とりわけ、先代の中村勘九郎さんと串田さんの出会いは運命的だったような印象を受けます。シアターコクーンで歌舞伎をやることは松竹から提案があったそうですね。

そう。当時いろんな企画が持ち込まれた。日本舞踊の発表会をやりたいとかね。でもそれは違うなと思って断ったりする中で、松竹の大沼信之さんから「この劇場で歌舞伎をやりたい」という提案を受けました。これも最初は躊躇した。以前、同じ東急グループの東横デパートの上にホールがあって、そこで東横歌舞伎をやっていたから、ちょっと違うんじゃないかなあと。

でも「わざわざここで歌舞伎をやるなら、普段やらないような演目をやりたい」とか「この劇場は江戸時代の歌舞伎小屋の雰囲気を再現できる可能性を秘めている。若手俳優を中心におもしろいことをやりましょう」と言われて心が動き始めた。

――その時の心情を著書『串田戯場 歌舞伎を演出する』(2007年刊)にこう書いていらっしゃいます。

〈機構や形式こそ違うけれど、この劇場の設計会議でいつも話していた僕の基本的な考えは、江戸時代の歌舞伎小屋の熱気みたいなものに通じるものだった。歌舞伎って、本当はもっとずっと面白いものなんじゃないのかなあと、いつも密かに思っていたから、何か新しい劇場の姿、演劇のあり方を探すきっかけになるかもしれないと、なんとなくではあったが予感がした。

で、ぜひともなんらかの形で、中村勘九郎さんに関わってもらいたいと思った。彼は随分若い頃に、六本木の地下劇場「自由劇場」の芝居を観にきてくれたり、「状況劇場」のテントで見かけたりしていて、その当時は挨拶ぐらいで、あんまり深く話したことはなかったのだが、きっと話は通じる種族だぞと、直感していたからだ。〉

まさしく話が通じる種族だったわけですね。

ちょうどその話があった時に、こんぴら歌舞伎(香川県琴平町にある日本最古の木造芝居小屋「旧金毘羅大芝居(通称・金丸座)」で行われる歌舞伎)に勘九郎さんが出ているというので訪ねていった。すると、「金毘羅おもしろいよ」と言って、話をする前に奈落や花道の下など走り回りながら案内してくれた。「この窓、明かり取りなんだよ。自然の明かりを入れたり暗くしたりできるんだよ」とか言いながら。あまりにおもしろくて、ぼくは口説きに行ったのに、ミイラ取りがミイラになった感じ。こんぴら歌舞伎で感動したのは、舞台と客席の一体感と、客席との親密感でした。何かシアターコクーンの精神と通じるものを感じて、こういうものならやってみたいなという気持ちになりました。

そして今度は勘九郎さんが「イメージがわかないから、とにかくコクーンに行くよ」と言って、観に来てくれた。1993年の秋、『阿呆劇三文オペラ』をやっている時で、沢田研二さんや自由劇場のメンバーに、フランスやカナダのサーカス芸人たちが加わって、道化芝居風の演出にしていた。舞台を取り払って客席と同じ高さにして土を敷き詰めて、前の方には古い絨毯を敷いて古風な椅子をバラバラに置いてお客さんに座ってもらった。街の広場で『三文オペラ』が始まるというつくりで、客席で歌を歌ったり、空中ブランコを使ったりして。勘九郎さんは「え、こういう劇場なの?」とびっくりして、興奮しちゃって、当初、橋之助さん(現・第八代中村芝翫さん)を中心にして、勘九郎さんには監修をお願いするつもりだったのに、ある日電話をかけてきて、「ぼく、出ますよ! 観てるだけじゃつまんないもの。あんないい劇場で、こんなおもしろそうな企画、自分だけ出なかったら、悔しくてしょうがないから」と言って、出演することになった。演目もそれまでの打ち合わせとは違う『四谷怪談』にするからって。

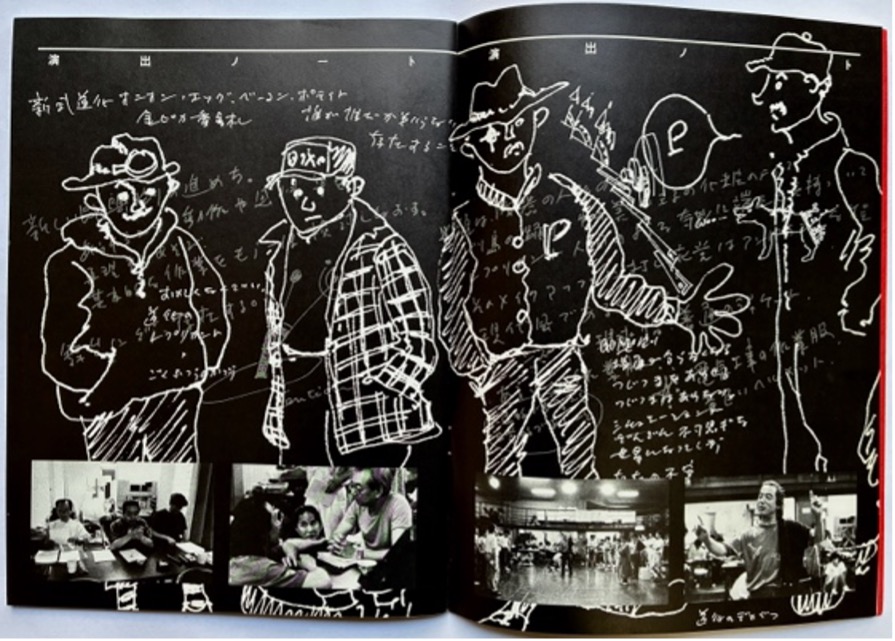

ぼくは歌舞伎の世界を知らないから、最初はずっと稽古を見ながら、アイディアを出す役だった。「ここに水槽を置いて、最後は蓋を開けて水の中で立ち回りをしたら」とか。すると勘九郎さんも「あ、そんなことできるの?」と、突拍子もないアイディアでもおもしろがって、どんどん話が進んだ。歌舞伎の役者さんたちはもともと演出家という立場の人がいないから、車座になってああしよう、こうしようと話し合っていろんなことを決めていく感じだった。勘九郎さんを中心にした歌舞伎役者たちの和というか、チームの熱。一座っていう感じ。それを見ていて、この人たちの仲間になりたいと思いました。

そして1994年春、コクーン歌舞伎の第1回『東海道四谷怪談』が幕を開けた。千秋楽の数日前、翌月同じシアターコクーンで幕を開ける『上海バンスキング』の稽古をしていたら勘九郎さんから電話がかかってきた。「ちょっと(シアターコクーンまで)来てくれない? 今やってんだけどさ、千秋楽にもうちょっと何かやりたいんだよ。和モノじゃなくて、ロックでも何でも流したい。考えてよ」と。千秋楽のカーテンコールで、もう一度水の中で立ち回りをやる。その時、バックにお囃子ではなくて歌舞伎っぽくない曲を流したいと。

稽古中だった『上海バンスキング』のカーテンコールで演奏する「シング・シング・シング」を生演奏することを思いついて、テープに録音して勘九郎さんの楽屋に駆けつけた。ちょうど昼と夜の公演の間の休憩時間で、勘九郎さんは鰻を食べていたけど、テープを聴きながらすぐに立ち回りの動きを始めた。お箸を振り回しながら。「これ! これでいこう! サイコー!」と。千秋楽のカーテンコールになったら、討ち入り太鼓にも似たドラムの音に続いてぼくらバンスキングバンドのメンバーが、縞のシャツに蝶ネクタイの上にボール紙で作った裃をつけて出てくる。みんなが舞台中央に揃うとお馴染みのメロディを吹き始める。そしてジャズのリズムに乗って、勘九郎さんと橋之助さんが水の中で大立ち回りを始める。最後の最後は直前に打ち合わせをして、勘九郎さんが手招きをすると、ぼくが後ろ向きに引っ張られて水の中にバッシャーンと落ちる。はじめは驚いていたお客さんたちも、翌月に『上海バンスキング』の幕が開くことを知っているから、大喜びでした。

その後、隔年でコクーン歌舞伎をやることになったんだけど、2回目からぼくは演出を引き受ける決心をした。『四谷怪談』の翌年、京都の徳正寺にいたところ、南座に出ていた勘九郎さんが来てくれて、本堂の大きな屋根を眺めながら話をした。「こういう大きな屋根で立ち回りをしたらおもしろいねえ」という話から、『夏祭浪花鑑』の最後のシーンに物干し台の立ち回りがあるから、翌年のコクーン歌舞伎はそれをやろうということになった。屋根の上のシーンは、勘九郎さんが屋根から飛び出して「空中で止まりたい」と言うから、透明なプラスチックの板が出てきたらどうだろうかとか、紐をつけたら止められるだろうかとか、幕が開く前の晩まで、みんなで夢中になってアイディアを出し合った。

コクーン歌舞伎第4弾となる『三人吉三』の準備をしている時には、ビデオで古典の歌舞伎のさわりを観たら国宝級の役者たちが立派な衣装を着て名乗りをあげている。でも、よく考えてみれば、実はこの男たちは貧しいチンピラみたいな存在。「チンピラが追い詰められて、俺たち兄弟になろうっていう話なのに、庶民よりお金持ちみたいな立派な格好をしてる。ヘンだよね」とか、子供みたいな素朴な疑問を勘九郎さんに投げかけたりしながら意見を交わした記憶がある。

だから古い職人さんの中には、歌舞伎を知らない素人が変なことばっかり言ってると思った人もいたんじゃないかな。勘九郎さんがぼくのことを「カントク」って呼んでいたから、他の人にもそう呼ばれていたんだけど、カツラの職人さんが「カントク、これは髱(たぼ)つけますか、つけませんか? 決めてください」と聞いてくる。カツラの後頭部の下にある髪なんだけど、ぼくは知らなくて「髱ってなんだ?」と思っていると、勘九郎さんが激怒した。「カントクに何てことを言うんだ。両方持ってきて見てもらえばいいだろう!」って。そうやって、ぼくのことを守ってくれていたんだなと思う。

――その後、浅草の芝居小屋「平成中村座」や歌舞伎座でも串田さんが演出をして、2004年と2007年の「平成中村座」ニューヨーク公演、2008年のドイツ・ベルリンとルーマニア・シビウでのヨーロッパ公演を行うなど、手を携えて世界の舞台で歌舞伎を披露してきた盟友は、2012年12月、57歳の若さで亡くなってしまいます。早すぎましたね。

早すぎる。もう、早いなんてもんじゃない。早すぎる。

――串田さんにとって、本当に特別な人だったという印象を受けます。

うん。シアターコクーンの後、ぼくは長野県松本市のまつもと市民芸術館の芸術監督になっていたんだけど、勘三郎さん(2005年に十八代目を襲名)が一緒に回った2008年のヨーロッパ公演の後で「『夏祭浪花鑑』をカントクの劇場でもやりたい!」と言ってくれて、松本でも上演することになった。その時に、群衆が踊るシーンがあって、通常なら20人とか30人でやるのを、街の人を募集して100人でやると勘三郎さんが言い出した。その時、勘三郎さんは自分の楽屋に入る前にまず出演する市民が準備している控え室に行って、「ありがとう」「よろしくな」と直接声をかけた。みんな、すごく感激した。古典の歌舞伎では夏祭で男たちが親を殺した後、夜、遠くの方を祭り提灯が通る演出なんだけど、ぼくの演出ではパッと昼間になって群衆が踊る。それを市民100人でやって感動的だった。

信州まつもと大歌舞伎で2番目にやった2010年の『佐倉義民傳』では農民がラップを歌う演出をしたんだけど、ここでも70人の市民に農民として出演してもらった。役名もない貧しい農民なので、みんなにそれぞれ自分の役に名前をつけて生い立ちなど書いてもらった。すると「畑がない」とか「女房がどうした」とかいろんな作文が出てきた。みんなに「それが自分だと思って大切にしてね」と言いながら、勘三郎さんにも見せた。すると、それを全部読んで、本番の時に農民たちがわーっと寄ってくるシーンで、重税に苦しむ農民たちのために将軍に直訴して処刑される村の名主・佐倉宗吾役の勘三郎さんは、農民の「名前」を呼びながら「茂助! おめえのところの息子はどうだ?」みたいに話しかける。それも何人も。呼ばれた農民の方がびっくりしちゃって本気で涙を流した。そんな歌舞伎役者、他にはいないよ。こうして、松本の人にとって勘三郎さんはどんどん特別な人になっていった。勘三郎さんにとって生前最後の舞台も松本でした。

「老舗の劇団」になりたくなかった

――歌舞伎と串田さんって距離があるようでいて、案外、通じるものがあるんですね。『串田戯場 歌舞伎を演出する』にこうあります。

〈コクーン歌舞伎は、終わっていないどころか、一段落すらしていない。完成したものなどひとつもないとさえ思っている。ひょっとして完成など望んでいないんじゃあないかと思える節がある。

そもそも歌舞伎というものの正体が、そういうものなんじゃないかと思う。一見完成された伝統芸能のような顔つきをしているけれど、本質的に完成することを望んでいないような気がする。その辺の気配が、僕の性に合っているのかもしれない。多分そうは思っていない人たちもたくさんいて、僕がそんなことを言おうものなら、憤慨したくなるのもなんとなくわかるけど、残念ながらそうなんです。

ト、随分大胆に言い切ってみたものの、僕はいまだに歌舞伎の正体を見破ってなんかいない。だいたい演劇の正体だってよく解かっていないかもしれないし、人間の正体なんか死んだって解からないんだから、偉そうなことなんか言うつもりはさらさらないんだよ。〉

ここにも「完成することを望んでいない」のが性に合うとあるように、串田さんの足跡を追っていると「安住することを拒否している」のではないかと思えることがあります。

シアターコクーンの芸術監督としての任期が終わるのと同時に、オンシアター自由劇場を創立から30年の節目に解散しちゃったんですね。人気があって、確たる地位を築いていたのに。

「老舗の劇団」になりたくなかったんです。劇団は長く続くのが良くて、短いと挫折とか失敗とか言われるのが変だなとずっと思っていた。劇団の良し悪しは長くやっているかどうかとは関係ないのに。とにかく、いったんひとりで真っさらになろうと思った。ロンドンに行って、しばらくぶらぶらしようっていうことも決めていたし。芝居も観ないでね。

――『舞台は笑う』に作家・演出家の山元清多さんがこう書いています(初出は『阿呆劇フィガロの結婚』のプログラム)。

〈サムはとどまることを知らなかった。役者としての自分をつくり壊し、壊しつくってきた結果を示した。最近の役者としてのサムは、それくらい鮮烈に僕には見える。

自分が夢中でつくってきたものをあえて壊し、棄てることによって、新しいものをつくる。そのことにおいてサムはとどまるところを知らない。〉(注・サムは串田さんのニックネーム)

とどまるところを知らない「壊し屋」なんですね。

壊さないと新しいことが始まらない気がするんだよね。

(次回はしばしの休止を経て、長野県松本市で新たな活動を始めた話になる予定です)

串田和美

俳優・演出家。日本大学芸術学部演劇学科中退後、俳優座養成所を卒業し文学座に入団。1966年、六本木の「アンダーグラウンド・シアター自由劇場」を本拠地とする劇団・自由劇場を結成。1975年オンシアター自由劇場に劇団名を改め、「上海バンスキング」「もっと泣いてよフラッパー」「クスコ」などの大ヒット作を生み出す。1985年、Bunkamuraシアターコクーン芸術監督に就任。コクーン歌舞伎も成功させる。2000年日本大学芸術学部演劇学科特任教授に就任。2003年まつもと市民芸術館芸術監督に就任。2023年、演劇創造カンパニーであるフライングシアター自由劇場を新たに立ち上げて活躍中。2025年10月、吉祥寺シアターで「西に黄色のラプソディ」を上演する。1942年東京生まれ。父は哲学者で詩人の串田孫一。紫綬褒章、芸術選奨文部科学大臣賞、旭日小綬章など受章・受賞多数。

聞き手:草生亜紀子

ライター・翻訳者。近著は『逃げても、逃げてもシェイクスピア――翻訳家・松岡和子の仕事』(新潮社)