1971年、仲間たちと立ち上げた劇団・自由劇場を解散することになり、黒テントに行く人たちや、テレビなど映像の仕事を目指す人たちと別れて、串田和美さんは六本木の地下の劇場にたったひとり残った。今度こそ、いちから自分の演劇をやっていこうと決意して。でも、串田さんは当時29歳。それなりの不安や葛藤もあったに違いない。

「小屋に対して借りがある」

――なぜ劇場に残ることを選んだのですか?

六本木の地下室を探した時のことを話したっけ? あの時、自分たちの劇場を持てたのは本当に奇跡的なことだった。ひょいと手に入ったのならたぶん手放していたと思うんだけど、そうではなかった。

どうしてここから話すかというと、みんながいなくなっちゃっても、ぼくは「小屋に対して借りがある」っていうか、劇場は自分の思いを託しているものという思いがあって、簡単にポイとは捨てられないものだったことを説明したいから。

それまで先輩たちは劇団を作ると稽古場は持つんだけど、劇場は当時あった第一生命ホールとか砂防会館とか都内には演劇専門の劇場が数少なかったので、そうではないところを借りて公演していた。だから、稽古はほとんど稽古場で済ませて、ギリギリのタイミングで劇場に入って本番を迎える。それならいっそ稽古場を劇場にして、そこに住んでいる住人として芝居を作ろうということになった。そこで、みんなで毎日都内の物件を探し回った。しまいには不動産屋で「20坪くらいで家賃が5万円くらいの……」って言うと「ああ劇団の人ね。都内の不動産屋で有名になってますよ」と言われるほどになった。家賃が高いとか、出口が2カ所ないと消防法で許可されないから劇場にできないとか制約もあって、なかなか見つけられなかった。そんな中で偶然見つけたのが六本木のガラス屋の地下だった。

家賃は9万円と言われたんだけど、敷金や礼金や手数料で300万円。内装や照明装置にさらに300万円ぐらいかかる。今に比べるとずっと安いけど、それでもどうしても600万円かかる。みんな持ってるものをあれこれ売り払ってお金を作った。けど、ぜんぜん足りない。そんな時、お医者さんをしている吉田日出子さんのお母さんに世話になった人で、当時立派な病院を経営している方が確か400万円を無利子で貸してくれた。

劇場ができた時は、もう本当に嬉しくて。外の入り口に椅子を置いて、「オレ、劇場のオーナー」という顔をして、ただ座ってるだけで嬉しかったですね。

芝居小屋は、その土地柄も含めて個性が生まれる。六本木のアンダーグラウンド自由劇場の大家さんは古くからあるガラス屋さんで、最初にぼくたちの芝居を観に来てくれた時はちゃんと着物と羽織の晴れ姿で来てくれるような人たちだった。近所の人たちにも風情があった。向かいの床屋さんには劇団のみんなで行ったし、お祭りにもお酒なんて持って行った。小屋があることで、その土地に入る感覚を持てた。拠点があるというのはそういうことなんだと思う。今は東京の中の地域性は希薄になっているのかもしれないけど、あの頃の六本木にはまだ戦前から住んでいる人もいて、土地の歴史などおもしろい話をいっぱい聞かせてもらった。

ロンドンに行った時、ゲイト・シアターという小さな劇場があって、そこの若い芸術監督に坂手洋二の『くじらの墓標』っていう芝居を演出してくれと頼まれた。その劇場の芸術監督は町の人たちが相談して選ぶという話だった。そうやって劇場に町の個性が出る。最初に行ったパリでも、当時は古典をやる劇場(コメディ・フランセーズ)、新しい翻訳劇をやる劇場(オデオン座)、労働者の劇場(国立民衆劇場=T.N.P)、みたいにその劇場の役割とか個性がはっきりしていて、それぞれの方針に合う人が芸術監督になっていた。つまり劇場は単にスペースを提供する貸しテニスコートみたいなものと違って、個性があって主張がある。そして、その個性が好きで働いている人たちがいる。そういう要素がすごくあるんですね。

ぼくもこうしたことをだんだんに感じて、六本木のガラス屋の地下に自由劇場を作る時も、「ここはちっちゃいけれどただの劇場じゃない。今までの演劇に物足りなさを感じている人たちが始めたんだぞ。町の人に応援してもらっている劇場なんだ」と考えた。みんなが黒テントに行くって言う時、ぼくはせっかく手に入れた劇場はどうするんだよって思った。ぼくも黒テントに行くと言えば大家さんに戻して終わりだったと思う。でも元の倉庫に戻してしまうなんて、それはないだろという気持ちがすごくあった。“自分たちの劇場”にこだわったんです。

アンダーグラウンド自由劇場ができてから5年しか経っていなかったけど、そこにはもう何か染み付いているような、棲みついているような、そんな小屋になってる感じがあった。建物に人格みたいな感情が湧いて、世話になってるおじさんなのか別れられない恋人なのか、そういう感じ。飼い犬はペットじゃなくて家族ですよね。それと同じように劇場にも絶対的な愛着がある。ぼくにはその役割があるじゃないかって強く思ったことが大きい。ひとりになってもやるって言った時の意地みたいなものは、そういうことだったんじゃないかな。

古い日本の芝居小屋の奈落には何かがいるとか、そんな話はいっぱいある。沖縄のある劇場では関係者でもないのに浮浪者みたいな人が稽古を観ているから出て行ってもらおうとしたら、小屋の人が「あの人は劇場の神様で、最後まで座って観ていたものは必ず当たる。途中で帰ったものは必ずこける」と言ったという話を聞いたことがある。いい話だなと思った。

――ひとり自由劇場に残ったとき、借金が残されたと以前書いていらっしゃいます。

お医者さんへの借金の残りはみんなで割って、数十万ずつ背負った。ぼくも40万とか分割で返しました。それとは別に、機材だとか舞台装置だとかいろんな借金が100万くらいあった。あの頃は良い人たちが多かったから、舞台装置を作ってもらった俳優座の大道具さんとか、利子とか期限とか決めずに支払いを猶予してくれた。時々、忘れた頃に催促はされたけど、あんまり厳しいことは言われなかった。

――自由劇場を後にする人たちには、(借金は残るけど)「照明機材とか全部置いていくから、いいじゃないか」って言われたとか。良くないでしょ。

良くないけど、まあしょうがないっていう風には思ったかな。

「『ノー』の答えしか出ない考えを追い出す。今もそう」

――借金があるし、仲間はいないし、不安とか恐怖はなかったんですか?

恐怖はないですね。育ちがいいから(笑)。

――それ、ご自身でおっしゃるんですね。

ずっとそう言われてきたからね。「いいよね、親にも許されてるんだろう。オレなんか勘当されてるんだ」とか散々言われた。でも、実際にそう。本当に苦労してないから。食えなくて道端で倒れたような経験がないから、想像もつかないんですね。苦しいとか、生活できないということが。

でも、ぼくだって冷静に考えたら答えが「ノー」しか出ないのは、薄々わかる。だから、そこは冷静に考えちゃいけないっていう気持ちがあった。理詰めで考えたら答えは「ノー。無理です。できません」しか出ない。当時だって、それはわかっているんです。わかっているから考えない。いいかげんな人間って大体そうなんじゃないかな。

ちゃんと考えたら「ノー」の答えしか出るわけない考えを追い出すんです。それは今もそうだけど。

「道化の修行」の1年間

――最初に花屋で働いていた吉田日出子さんが戻ってきて、研究生だった人たちが戻ってきたり新しい人が入ってきたりしつつ、最初の公演である『阿呆劇マクベス』を上演するまでの1年間。ずっと練習や訓練をやっていたとか。著書の『幕があがる』にはこう書いてあります。

〈研究生だった佐藤B作君や花王おさむ君、イッセー尾形君。観世栄夫さんの演出のお手伝いをした時知り合った桐朋学園演劇科の人達。かと思えば道端で知り合った人や、バイト先で演劇雑誌を見ていた人、誰の知り合いでなぜきたのかわからないけどとにかくいる人……何しろどこに行っても、僕と一緒に芝居やりたい人いないかー、とわめいていたので、それはまあ、いろいろの人が顔を出した。と言っても、すぐ来なくなっちゃう人もいたから、大体いつも七、八人だったかなあ、もっと少ないこともあったかなあ。(中略)

さて人は集まったものの、劇場は貸していて(注・家賃を払うために他人に貸していた)、自分たちのいる場所はない。それでも幼稚園やお寺、駐車場を転々としながら、まずは訓練を始めた。

集めた人達はどうしても芝居をしたい人達ばかりではない。だから、嫌になればすぐ来なくなってしまう。「おまえ、それでも役者か!」と怒鳴っても、「違います」と言われてしまえば、返す言葉はない。そういう人達が毎回来たくなるようにするには、いつも稽古場がおもしろくなければならない。一方、デコ(注・吉田日出子さん)をはじめ新しい芝居づくりを始めたくてうずうずしてる人達もいる。それぞれにとって魅力的な稽古場にするため、あの手この手を毎日考えなければならなかった。それは、いま考えると僕にとってすごく修業になったと思う。〉

この頃のことを「道化の修行に似ていた」とおっしゃっています(『わたしの上海バンスキング』明緒・著)。どんな練習をなさっていたのですか?

この頃、裏方をやっていてずっと舞台を袖から観ていた柄本明や、黒テントで旅した時にマイクロバスの運転手をしていて、その後、船乗りをやって戻ってきた笹野高史ら、おもしろいと思った人に声をかけた。「麻布アクターズ・ジム(AAG、後に自由劇場アクターズ・ジム=JAGと改称)」の名前で若い人たちとワークショップを続けた。物売りの口調を真似したり、安全に、おもしろく転ぶ練習をしたり。道化はひっくり返るとみんな笑う。可哀想と思われない、笑われる転び方。怪我しないように転ぶ方法とか。そういうのを一緒にやったり、漫才もやった。俳優でエッセイストの小沢昭一さんが物売りや大道芸の記録を研究のためにテープで残して、本も出していたから、それを参考に真似をした。バナナの叩き売りとか、ガマの油売りとか。そういうのは小さい頃にも広場に行くとおじさんがやっていて、口調がおもしろいからよく聞いていた。ブーメランみたいなおもちゃを売りながら、「飛んでけ飛んでけ、原っぱからヨーロッパまで〜」とか真似していた。ほとんど遊びとしか思えないようなことを1年近くやっていた。

――公演がない1年間って演劇での収入がないから、みなさん、他の仕事をしながらの訓練ですよね。

そうそう。練習以外の時間、つまり夜とか早朝の仕事をやっていた。今の劇団員と同じですね。

「もうヨットで世界一周してるんだ」

――串田さんご自身もどこかでお金になる仕事はなさったんですか?

記憶では、何かちょっとずつ声がかかって舞台や映画に出ていた。大きいものでは、大阪の角座(かどざ)で水上勉の『はなれ瞽女(ごぜ)おりん』に出演した。それはちゃんとお金をもらえる仕事だった。ダンサーの厚木凡人さんの演出で、PARCO劇場にも出た。大島渚さんの映画にも出たけど、当時の大島さんの撮影現場には台本がなくて、夜になると酒場でその後どうするかをみんなで話し合って作るようなやり方だった。大島さんはぼくら若い俳優たちの意見をおもしろがって聞いてくれた。怒られたこともあったけど。あとは、時々ラジオの仕事もやっていました。

ちゃんとゆったり食べられるってほどじゃなかったけど、でもまあ、なんか希望を忘れるほどじゃなかったなあ。

――いい言葉ですね。「ゆったり食べられるほどじゃないけど、希望を忘れるほどじゃない」。

そういえば、若い俳優たちがみんな食えなくて苦しい時、こんなことを言ったことがある。「おまえらな、そのうち同級生とかが少し出世してヨットなんか乗ったりする奴も出てくるだろ。ヨット欲しいだろ。でも、君たちはもう乗ってるんだよ。オレたちはヨットで世界を一周してるようなことを、いまやってるんだよ。出世とかするより先に」。そう説得すると、みんな煙に巻かれたような顔をしていた。「うん、そうだけど」みたいな感じで(笑)。

――やっぱり、そういう会話があったんですね。

あるある、それはありますよ。今でもある。こんなこともあったな。いずれ実家の家業を継ぐことを期待されて悩んでいた俳優が、「あの、お話ししたいんですけど、時間いただけますか」って言ってきたから、「あ、来た!」と思って、「その前に、焼肉食わない?」と誘う。で、食べた後にまだ話したそうだから、「ま、ゆっくりサウナにでも入ろう」って誘う。サウナから出る頃には、「やっぱり、いいです。大丈夫です」となる。ずるいんだけど、理屈じゃない。そんなことが何度もあった。

――串田さんの足跡を辿ると、きっと楽なことばかりじゃないはずなのに、いつも朗らかに見えるのは、そういった心の持ちようというか、物事への目の向け方という気がします。

それは山に登っていたことが大きいかもしれない。「こんなに辛いことをまたやってる。そんなの前からわかってるだろう」って思いながら登る。でも降りてくと、また山に行きたくなる。道に迷うとか、いろんな事件が起きることをおもしろがっちゃう。だんだん迷子になるのが趣味になってくる。言葉が通じない海外で迷子になるって本当にやばい。もちろん、迷子になるのは嫌ですよ。でも、平気なんですね。あとで思い出すとすごくおもしろいし、どうやってそれを解決できたか話すと、それもおもしろい。知らない路線のバスに乗って、よくわからないんだけど偶然降りたところで助かった、とかそういう偶発的な展開がおもしろい。

「生活が芝居」

――そんな1年を過ごして新たな仲間と1972年4月に『阿呆劇マクベス』を上演。記録を見ていて恐ろしいなと思ったのが、75年に「オンシアター自由劇場」と改名してスタートした「1年間に新作10本連続上演」です。毎月1日が初日で20日が千秋楽。串田さんは10本すべてに出演した上に、作・演出が4本(*)。

4月 遥かなる鼓笛(*)

5月 プレイボーイ(後に『西に黄色のラプソディ』として再演)

6月 コンビ

10月 マクベス12(*)

11月 百鬼夜行

12月 東京レビュウ

76年2月 リチャード三世

3月 魔術師 セブンソングス第二歌

4月 幕末ちんぴら遊侠伝 新式木偶(*)

5月 どしゃぶり皇帝(*)

午前中に2カ月先の作品の本読み、午後は次の月の舞台の稽古をして、夜は本番。どうしてこんな大変なことに挑んだのですか?

「やるしかない」と思った。「すごい準備して上等な芝居をやるんじゃない。生活が芝居なんだ。だから毎月幕を開ける」って宣言した。「なんですか、それ?」って言う人もいたね。

――ある種の独裁だったんですね。「やるんだ!」って。

そうかもしれない。口調は優しかったけどね(笑)。「おもしろいよ〜」って言って。ぼくは10本全部出たし、吉田日出子さんもほぼ全部出てるけど、全員が全部に出るわけじゃないから休める。でもみんな出たがった。出演するとアルバイトができない。アルバイトができても役がないとつまらないというジレンマはあったけど。演出家が4人いて、それぞれ自分の当番があるから、午前の練習が延びると次の演出家が文句言ったりして、演出家同士でよく喧嘩していた。

この頃のことで今でも覚えてるのは、明日開幕なのに川端でのあるシーンがまだできてない。しょうがないから、「研究生にハリボテの石を作ってもらおう。その石を川に向かって投げるように放ると、誰かがそれを受け取ると同時に、別の人がバケツの水をバシャーンと掛けるのはどうだろう」とアイディアを出した。そんな風に話し合いながら、いろんなシーンを作っていった。

今でもそういうやり方をしたいと思っている。演出家が誘導するのでなく、意見を出し合って作っていきたい。最初に劇団・自由劇場を作った時、何度も夜を徹して話し合った中で、自分にとっていちばんしっくりきたのは、演劇は作家のものでも演出家のものでもなくて、演じている人たちのものだということ。材料を提供する作家や、整理する演出家はいるけれど、やっぱり演じることにこだわっていきたい。もちろん、この考え方に同意しない人もいるだろうけど。

2026年の後半、そういう芝居をやろうと思っているんです。もちろんエピソードをいくつか提出するんだけど、全部作ってから始めないで、みんなで話し合ったり即興劇を混ぜながら作ろうと思っている。人数が多いとそういう芝居はできないから、7、8人で。手間も時間もかかるんだけど、この1年に10本やった時に何を学んだかというと、とにかく幕を開けなきゃいけないっていう状況の中でアイディアを捻り出すことはできる。理想を考えて悩んでいる場合じゃない。「明日だよ、明日! ここのシーンどうするの!」っていう環境で作っていく。

――それにしても、次の公演やその先の公演を準備しながら連日本番というのは大変だったでしょうね。嫌になっちゃう人はいなかったんですか?

うん、いたね。嫌になった人はいた。実際、頭の切り替えをするのは大変だったと思う。この10本が終わって辞めた人は大勢いたし、その後、自分たちのカンパニーを作った人たちもいた(注・劇団東京ヴォードヴィルショーを作った佐藤B作さん、劇団東京乾電池を結成した柄本明さんや、さらに後に東京壱組を旗揚げした余貴美子さんら)。

――自由劇場に席を置いた人の中には、小日向文世さんら今も活躍中の俳優さんが数多くいますが、串田さんご自身が「育てた」とか、「弟子」と思う人はいるのですか?

いやいやいやいや、そういう感覚はないですね。いろんな人を育てたって言ってくれる人はいるけれど、たくさんの人といろんなことをやる中で自分も学んできたから育てたとは思ってない。アクターズジムやワークショップに来てくれた人の中にはすごくおもしろい感性の人がいて、ぼくの方が「ああ、いいなあ」って思ったことがある。ある時みんなで動物の真似をしてみた時、東北出身の人が慌てて走る鶏をものすごく上手に見せてくれたり、病院にいる設定で、洗濯物からポタポタ雫が落ちるそばで横たわって陽の光を感じている情景を見事に見せてくれた人とか、風情があって「ああ、いいなあ、これ。どういう時にこの情景を使えるだろう」と思わせてくれたり、むしろぼくの方が学んできた。

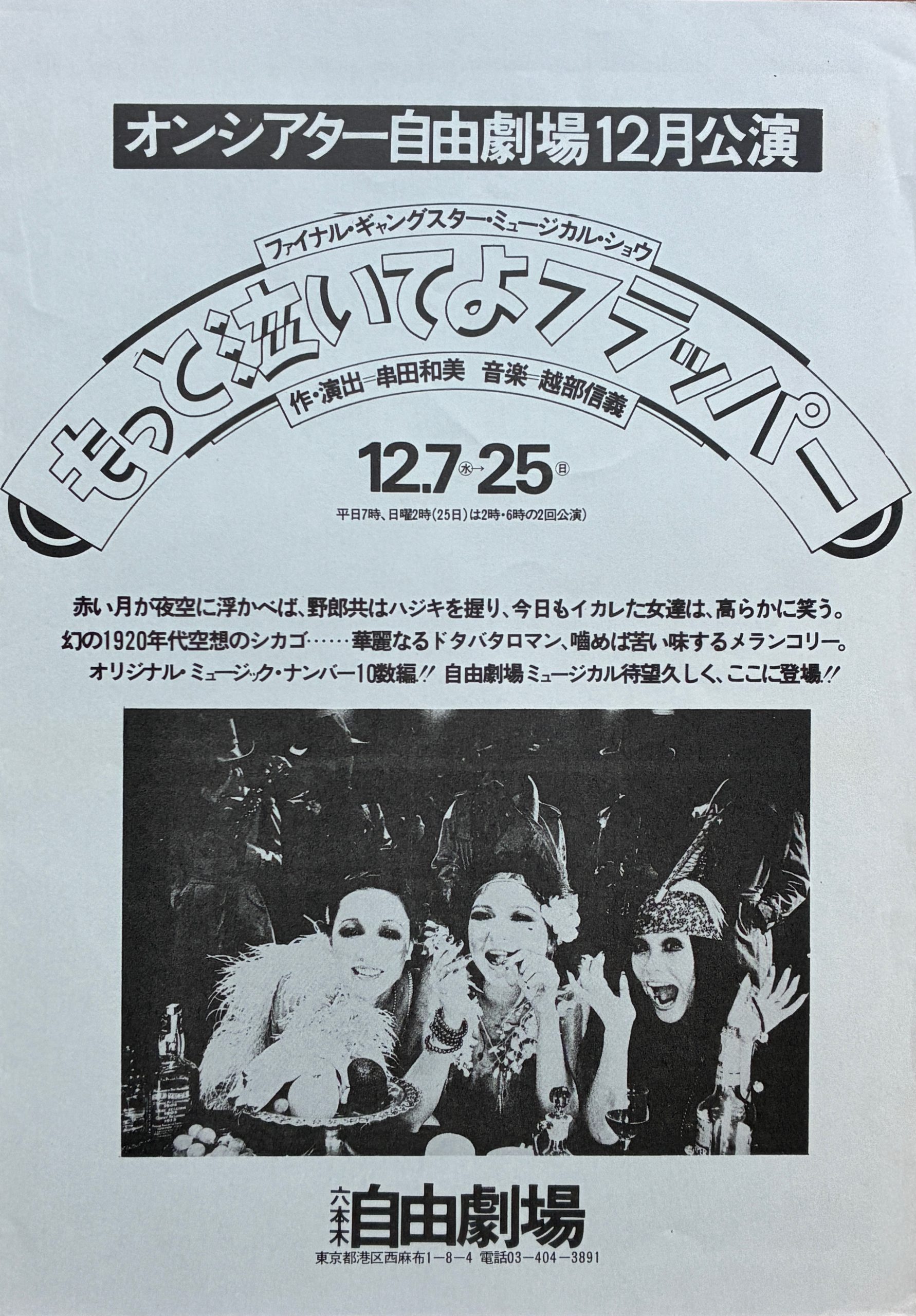

もっと泣いてよフラッパー

――次回取り上げる予定の『上海バスキング』は自由劇場にとってすごく大きな作品だと思うのですが、その前に、串田さんが脚本を書かれて、音楽的要素が入った作品という意味で、1977年に上演した『もっと泣いてよフラッパー』が劇団にとって跳躍台というか転機だったのではないでしょうか。

そうね。『もっと泣いてよフラッパー』がなかったら、『上海バンスキング』は生まれなかった。みんなで楽器を演奏して、それを見た斎藤憐が「こんなことができるなら」と言って『上海バンスキング』につながっていったわけだから。

――『もっと泣いてよフラッパー』は、どんな風にしてできたのですか?

アメリカの女性作家F.L.アレンが、1930年代から「黄金時代」と言われた1920年代を「つい昨日のことのようだ」と振り返った本『オンリー・イエスタデイ〜1920年代・アメリカ』を読んでおもしろいと思った。ぼくは3歳の時に終戦を迎えて、小さい頃に進駐軍を見てかっこいいなと憧れたところがある。ジャズも好きだった。それで20年代のアメリカを舞台にしようと考えたんだけど、当時は資料を探すのが大変だった。雑誌『プレイボーイ』がシカゴのギャングの話を特集していたから、そんなのを参考にして、空想の町シカゴを思い描いていった。今みたいに何でもすぐに手に入るわけじゃないから、少しずつ調べていった。そんな時、古本屋で引退した刑事が書いた本を見つけて、全体は日本のことが書いてあったんだけど、最後に外国の話としてシカゴの黒手組(ブラックハンド)のことが書いてあった。床屋で普段は街に貢献している男が実はギャングのボスで、床屋の大きな鏡の裏に秘密の部屋に繋がる階段があったとか。調べるうちに刑事とかフラッパー(20年代に流行した「享楽的で新しいタイプの女性」)とか、黒手組をキーワードに、踊り子やボクサーのジャック・デンプシーからヒントを得て物語ができていった。あの頃に映画『ゴッドファーザー』があれば参考にできたのに、まだそのずっと前だった。

――音楽劇的なものは、どうやってできたんですか?

ぼくがヨーロッパから帰ってきてから、『トラストDE(Destruction Europe)』という芝居をやったんだけど、その時につい「シーンによって楽器を変える。ぼくが全部やる」と言ってしまった。できなければ練習すると言って。7つのシーンがあって7つの楽器を演奏しないといけない。トロンボーン、トランペット、ギター、ハーモニカとかある中で、チェロだけがすごく難しくて、どうしてもできなかった。「やめよう、ごめん」と謝った記憶がある。トランペットは中学の卒業式の時に吹いたし、ハーモニカは吹けた。ギターとウクレレもなんとなくできた。この時にいろんな楽器を練習しました。

――クラリネットもこの頃から?

いや、この時はまだ吹いてない。クラネットを最初に聴いたのは、ビートルズの「ハニー・パイ」という曲。ビリー・ホリデーの曲にもいくつか好きで真似したいと思うのがあった。最初はすごく安いベークライトの古いクラリネットを買ったら全然音が出なくて、1週間ぐらい練習して、やっと音が出た。あとで専門家に見せたら壊れていた。「よく音が出たね」って言われるような代物だった。楽器は基本的にぜんぶ独学。まあ、ちょっと意地でやってる感じだよね。

どうして劇団員が楽器をやるんですかって聞かれたけど、答えは「役者だから」。医者の役の時はちゃんと医者のようにやる。それと同じように、演奏する役の時は音楽家のようにやる。ぼくらは演奏家じゃない。役者が音楽家の真似をして演じてるだけなんです。

――でも、だからこそ格好いいんですよね。それで音楽をふんだんに入れたお芝居になったわけですね。

当時、付き合いのあった音楽家の中には、まだ東京藝術大学の学生だった坂本龍一もいた。『走れ!! ブリキ婆ァ!!』(1974年)の記録にも「出演・坂本龍一」と書いてある。新宿の伊勢丹の前に映画館があって、そこで映画が終わったあと夜9時になると、いろんな人たちがいろんな芝居をやった。ぼくらが芝居をする横で彼はアップライトのピアノを弾いていたんです。その後、博品館で『上海バンスキング』をやるようになった頃、楽屋を訪ねてきて、大島渚の映画に誘われているんだけど、どうしようと相談された。「やった方がいいよ」と勧めたら、それが後に世界的なヒットになる『戦場のメリークリスマス』だった。

坂本さんは芸大で音楽を学んでいたわけだけど、みんなちょっとお高くとまってる感じがして違和感を覚えて美術の方を覗いてみたら、美術の人は汚くて貧乏で、それがおもしろいと思ったという。彫刻を学ぶ学生の中に自由劇場にいた朝比奈尚行の弟がいて、劇団の人と出会ったらもっと汚くてもっと貧乏そうだとおもしろがっていた。

黒テントの時代には、芝居の前にはっぴいえんどが演奏してくれたりして、大瀧詠一さんや細野晴臣さん、ギターの鈴木茂さんとも一緒にやりました。音楽家との付き合いは多いです。

広がりと言えば、『リア王』をやった時に3人娘のひとりが殿岡ハツエさんという日劇ミュージックホールのストリップダンサーだったり、吉田日出子さんが鳥居ユキさんと親しくなって衣装を提供してもらったり、宇野亞喜良さんや横尾忠則さん、和田誠さんと知り合ってポスターを描いてもらったり、この頃、多才な人たちとの付き合いが広がった。吉田日出子さんは「自分は才能ないの。そういう人と出会うのが自分の才能かもしれない」って謙遜していたけど、そんなことはない。彼女をおもしろがる文化人がたくさんいて、みんなに可愛がられていた。

「ぼくは俳優でいたい」

でもね、話を戻すと、音楽は好きだけど音楽家になりたいわけじゃない。ぼくがいちばんやりたいのは俳優なんです。最初は役者という言葉にこだわっていた。でもある時、俳優と書いて「わざおぎ」と読むことを知って、すごくおもしろいと思った。「わざおぎ」は身振り手振り(技)で神を招く人を指し、日本芸能の起源を示す言葉とされる。「こう書いてこう読む」っていうのは日本の文化であって、英語とかローマ字文化にはない。江戸時代には戯場と書いて「しばい」と読んでいたのもそう。俳優というのは、ハリウッドとか立派な国立劇場に出るような人のことだと思って、自分では役者と言ってたけど、「わざおぎ」ならそっちの方がいいなと思った。

脚本も書いたけど、別に本書きとして戯曲賞を取りたいとは思わない。他の人が書いてくれれば、それに越したことはない。演出も、絶対的な立場になって、みんなが演出家の言うことを押しいただいて待ってるような関係でものを作るのは嫌だな。ぼくは俳優でいたい。

だからいつかまた、ひとり芝居をやりたいと思っている。作家がいなくても、演出家がいなくても、人の前に立って、どこかで聞いた話をおもしろおかしく演じてみせる。時には脱線する。そういうのも演技なんじゃないかな。

古代ギリシャの口承詩人ホメロスの頃は文字なんてまだないから語って物語を伝える。でもホメロスもどこかで聞いた話をちょっとおもしろくしている。それを聞いた人がまたおもしろくする。だから、ホメロスの分身がたくさんいる。こうしたことがなくなっちゃったのは文字のせいだ。

もちろん、文字はありがたい。他の生き物にはない人間特有のもの。だけど文字の弊害もある。文字があるがために、「間違えちゃいけない」とか「証拠」になるとか。証拠があるのはいいことだけど、不便なことでもある。だって書いた時と状況が違っても、書かれていると縛られるから。発酵も成長もしないで止まってしまう。文字は人類のすごい発見だけど、人の発想を縛るものでもある。お金にもそんなところがある。人によって物の価値は違うものなのに、値段をつけたら100円とか10万円とか決められてしまう。人にとっては10万円だけど、私にとっては100円、そしてその逆もあるわけでしょう。そういうことがどんどん省略されていく時代なんだなと思っている。

とりわけ俳優にとって言語や文字って何なんだろう。文字に収めきれないもの、それが人間の言葉であり、それを扱うのが演技なんじゃないかな。書きようがないもの。「とりあえずこうとしか文字では書けないけれど、これが全部じゃないよ」っていうものじゃないかなって思っています。そういうことを突き詰めていく先にまた何が見えてくるのか楽しみでもある。

(次回は代表作『上海バンスキング』についてのお話になる予定です)

串田和美

俳優・演出家。日本大学芸術学部演劇学科中退後、俳優座養成所を卒業し文学座に入団。1966年、六本木の「アンダーグラウンド・シアター自由劇場」を本拠地とする劇団・自由劇場を結成。1975年オンシアター自由劇場に劇団名を改め、「上海バンスキング」「もっと泣いてよフラッパー」「クスコ」などの大ヒット作を生み出す。1985年、Bunkamuraシアターコクーン芸術監督に就任。コクーン歌舞伎も成功させる。2000年日本大学芸術学部演劇学科特任教授に就任。2003年まつもと市民芸術館芸術監督に就任。2023年、演劇創造カンパニーであるフライングシアター自由劇場を新たに立ち上げて活躍中。2025年10月、吉祥寺シアターで「西に黄色のラプソディ」を上演する。1942年東京生まれ。父は哲学者で詩人の串田孫一。紫綬褒章、芸術選奨文部科学大臣賞、旭日小綬章など受章・受賞多数。

聞き手:草生亜紀子

ライター・翻訳者。近著は『逃げても、逃げてもシェイクスピア――翻訳家・松岡和子の仕事』(新潮社)