第四十帖 御法

〈あらすじ〉

紫の上は、どこがどうということなく体調不良の毎日でした。徐々に体力が落ちてくる愛妻の姿に気が気ではない源氏。

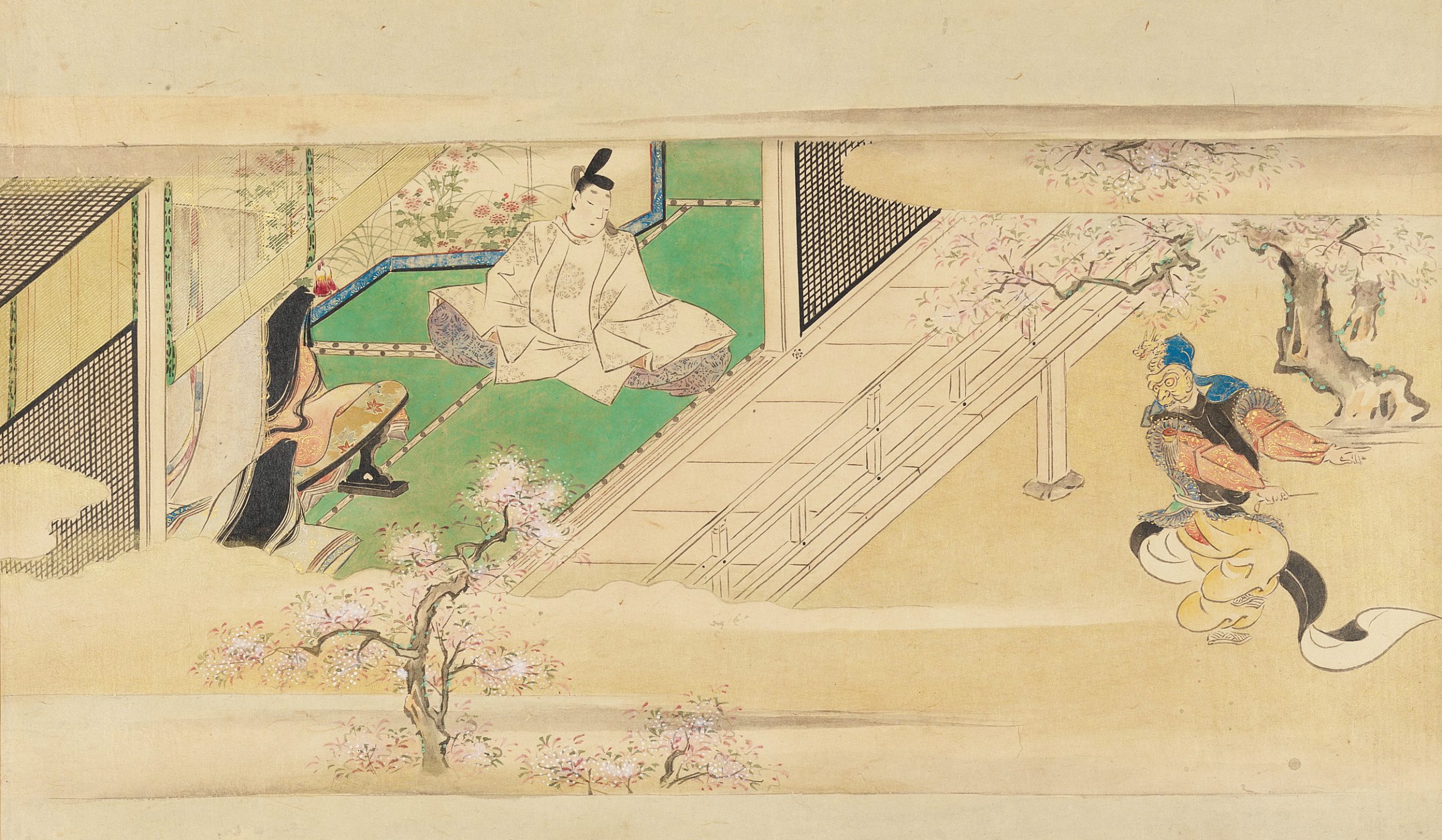

紫の上亡きあとの自分の人生は考えられないことです。紫の上は残して心配な実子はいないものの、源氏のことを思うと心苦しく、生あるうちに仏道勤行に励みたいと出家を願いますが、源氏は許しません。紫の上はせめてものことと、二条院で法華経千部供養を盛大に催すのでした。親王や公卿が集まって陵王が舞われ、尊い読経に合わせた管絃の音が、夜もすがら二条院に響き渡りました。

自らの残された時間を考えた紫の上は、古くからの知り合いであり、今は友情ともいうべき絆がある明石の御方や花散里(はなちるさと)と歌を交わします。夏になると病状は悪化し、意識を失いかけることも多くなりました。中宮となった養女・明石の姫君は見舞いと看病のため内裏(だいり)を退出し、皇子たちを連れて二条院に入ります。

孫とも言える皇子たちを紫の上は愛しみました。中でも誰よりも祖母君を愛する三の宮は別れを悲しんで泣きます。紫の上は「大人になったらここに住んで、庭の紅梅と桜を愛でなさい」と涙するのでした。そして秋。明石中宮に手を取られながら、紫の上は消えゆく露のように静かにこの世を去りました。

誰もがいずれはと思えども、そう思えない人々は悲嘆に暮れました。あえて髪を尼削ぎにしないままの紫の上は、やはり完璧に美しかったと左大将は思います。源氏は悲しみの極みにありながらも所定の流れに従って葬儀を執り行いました。煙となって立ち上る愛妻を見て、一人では立っていられないほどの落胆ぶりでした。

宮中からも弔問の使いが来ます。致仕大臣はかつて源氏の正妻であった妹の葬儀のありさまも思い起こし、人生の無常を考えるのでした。冷泉院の斎宮中宮からも懇切な手紙が届きますが、源氏の涙が乾く日はないのでした。

〈原文〉

年ごろ、私の御願にて書かせたてまつりたまひける『法華経』千部、いそぎて供養じたまふ。わが御殿と思す二条院にてぞしたまひける。七僧の法服など、品々賜はす。物の色、縫ひ目よりはじめて、きよらなること、限りなし。おほかた何ごとも、いといかめしきわざどもをせられたり。

〈現代語訳〉

以前から自身の願果たしのために書かせてあった千部の法華経の供養を夫人はこの際することとした。自邸のような気のする二条の院でこの催しをすることにした。七僧の法服をはじめとして、以下の僧へ等差をつけて纏頭にする僧服類をことに精撰して夫人は作らせてあった。そのほかのすべてのことにも費用を惜しまぬ行き届いた仏事の準備ができているのである。

紫の上が二条院で七僧を揃えた法華経供養を行います。七僧というのは法会で重要な役を務める七人の僧のこと。講師・読師・呪願師・三礼師・唄師・散華師・堂達です。

長元元年(一〇二八)十一月四日、藤原道長の一周忌法要が法成寺阿弥陀堂で行われたことが『小右記(しょうゆうき)』に記録されます。そのときは講師が権僧正(ごんのそうじょう)の慶命。以下大僧都(だいそうず)の扶召・心誉・永円、少僧都の定基、法眼(ほうげん)の教円、阿闍梨(あじゃり)の長算の七僧が任に当たりました。

「権僧正」や「大僧都」というのは「僧綱(そうごう)」と呼ばれる僧侶の官職で、推古天皇三十二年(六二四)、僧尼の不法行為を僧正・僧都に監督させたと『日本書紀』にあるのが最初です。その後、僧の四等官として僧正一名、大僧都一名、少僧都一名、律師(りっし)四名が定員とされました。さらに貞観六年(八六四)には「僧綱位階」が定められ、僧正に「法印大和尚位」、大少僧都に「法眼和上位」、律師に「法橋上人位」が授けられました。律令では僧尼は玄蕃寮(げんばりょう)の監督下にあり、『延喜式』(玄蕃)で詳細が定められています。

治安二年(一〇二二)、法成寺金堂の仏像を作った定朝(じょうちょう)は、藤原道長の推薦で仏師として初めて僧位「法橋(ほっきょう)」が授けられ、永承三年(一〇四八)には「法眼」まで進みます。このことは定朝のみならず、仏師全体の地位向上につながり、やがて仏事と縁の薄い絵師や連歌師、さらには学者や医者などにもこうした僧位が与えられることになりました。その資格により宮中にも出入りできるようになるのです。

〈原文〉

風すごく吹き出でたる夕暮に、前栽見たまふとて、脇息に寄りゐたまへるを、院渡りて見たてまつりたまひて、「今日は、いとよく 起きゐたまふめるは。この御前にては、こよなく御心もはればれしげなめりかし」と聞こえたまふ。

〈現代語訳〉

風がすごく吹く日の夕方に、前の庭をながめるために、夫人は起きて脇息によりかかっているのを、おりからおいでになった院が御覧になって、「今日はそんなに起きていられるのですね。宮がおいでになる時にだけ気分が晴れやかになるようですね」とお言いになった。

病に伏せる紫の上ですが、その部屋には養女である明石中宮の御座所が設けられ、中宮がいるときだけは少し元気になるのです。しかし源氏の前でも普通に座っていることはできず、脇息にもたれかかります。

脇息は奈良時代には「挟軾(きょうしょく)」と書かれ、座の脇ではなく前に置いてもたれかかったり、立ち上がる支えとしたり、また「若紫」の帖で尼君が「脇息の上に経を置」いているように、小机代わりに使うこともありました。『類聚雑要抄(るいじゅうぞうようしょう)』には脇息が図示されていて、足(大床)の長さ九寸(約二七センチ)、几(上面板)は長さ三尺五寸五分(約一〇七センチ)、巾四寸五分(約一四センチ)とあり、現代使われるものよりも大型ですので多用途で使用可能です。

天皇の御座や親王の元服の場に置かれた記録も多く、非常に一般的な調度品でしたがまた、上皇・法皇や高僧、高齢者が「脇息に押しかゝり」という表現も多く見られますから、体調の悪い人には必須だったのでしょう。

『栄花物語』(花山たづぬる中納言)によると、冷泉天皇の女御・藤原超子が天元五年(九八二)正月、庚申の夜が明ける頃に脇息にもたれかかったまま突然死してしまいました。まったくの突然死なのか、具合が悪いので脇息に「おしかゝらせ給て」いたのかはわかりませんが、脇息が休息具であったのは事実のようです。

〈文献〉

『村上天皇御記』

「天徳四年六月九日、丁丑。此日理子内親王家於園城寺修四十九日御法事。其仏供具及七僧法服料。同等預給令調備。使左近衛中将伊陟誦経布施調布二百段。又差侍臣五六人充行香役」

『延喜式』(玄蕃)

「凡諸国起正月八日迄十四日。請部内諸寺僧於国庁。修吉祥悔過〈国分寺僧専読最勝王経。不預此法〉。惣計七僧法服并布施料物。混合准価、平等布施、並用正税」

『日本書紀』

「推古天皇三二年四月戊午《十三》。詔曰。夫道人尚犯法。何以誨俗人。故自今已後任僧正・僧都、仍応検校僧尼」

『和名類聚抄』

「几〈脇息附〉 西京雑記云、漢制天子玉几、公侯皆以竹木為几〈居履反、和名於之万都岐。今案几属有脇息之名所出未詳〉」

『新儀式』

「天皇奉賀上皇御算事(中略)当日早旦、行寝殿御装束。其儀母屋東第三間立太上皇大床子三脚〈南面。延喜六年供平敷御座、天皇御座亦同〉、其上立御脇息」

『西宮記』

「行幸日(中略)又御調度賜内蔵寮令候。其物、御唐匣・鏡鏡台・泔坏・唾壺・打乱筥・脇息也」

『九暦』

「天暦四年七月廿三日、戊子。(中略)昼御坐舗於南庇第三間繧繝繝端畳二枚・於筵一枚、是御脇息」

『栄花物語』(花山たづぬる中納言)

「殿ゝ御妹の、院の女御と申ける、正月の庚申に、鳥なくまでおはしまして、暁に御脇息におしかゝらせ給て、やがてうせさせ給にけり」

※『源氏物語』原文は渋谷栄一校訂「源氏物語の世界 定家本「源氏物語」本文の研究と資料」(sainet.or.jp)より

現代語訳は与謝野晶子訳「源氏物語」(青空文庫 http://www.aozora.gr.jp/)より

「有職故実で見る『源氏物語』」は、この「御法(みのり)」の帖で最終回となります。1年間のご愛読をありがとうございました。

本連載は、著者の八條忠基先生が全編の54帖を加筆し完結した単行本「詳解『源氏物語』文物図典−有職故実で見る王朝の世界−」として、2024年1月26日に発売予定です。