第二十六帖 常夏

<あらすじ>

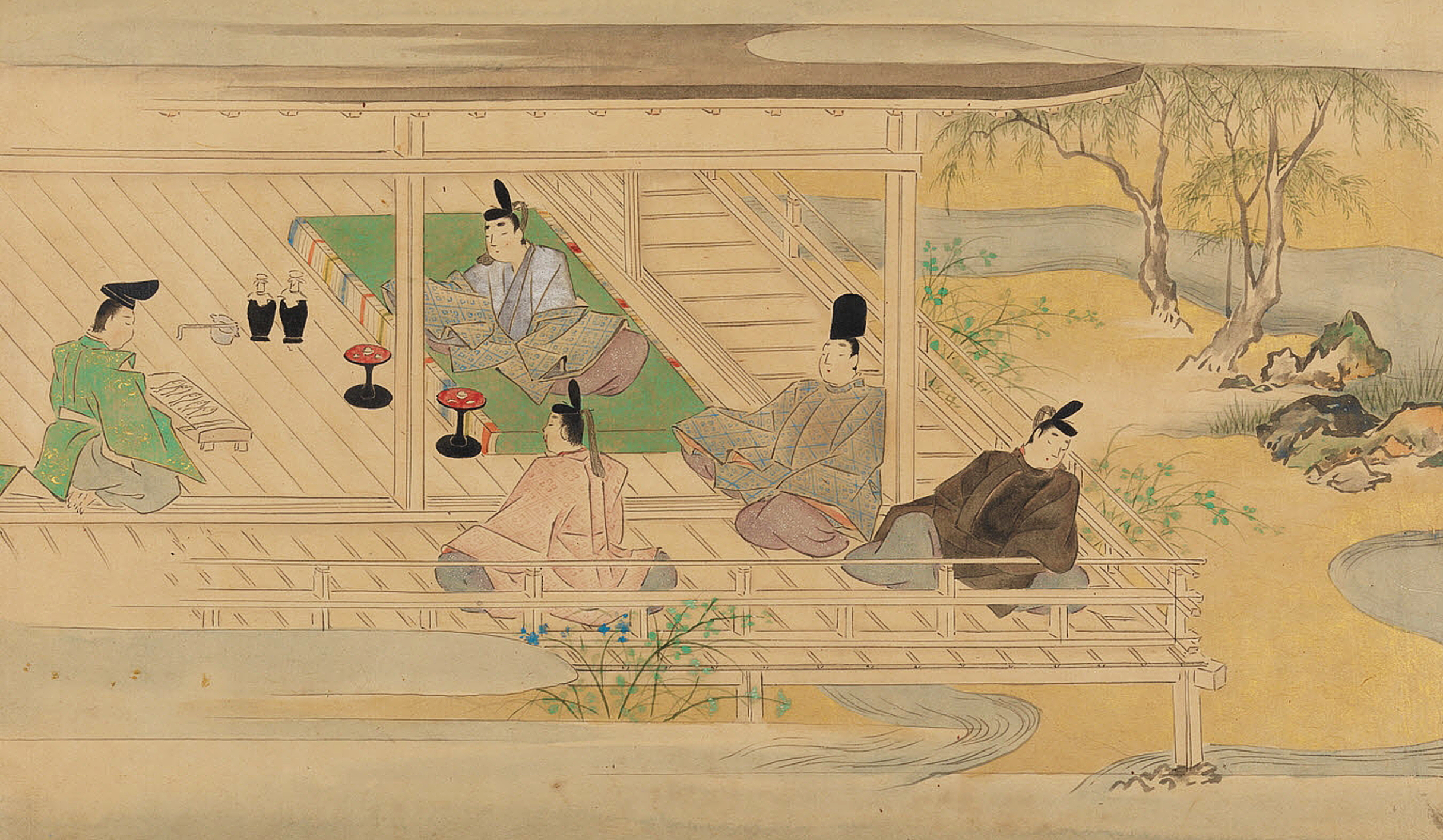

たいへん暑い日、源氏は息子の左中将と東の釣殿で、鮎や氷水の「水飯(すいはん)」などを食べて涼んでいました。そこに左中将を訪ねて、右中将や弁少将など内大臣家の子どもたちがやって来ます。源氏は喜んで彼らを迎えて賑やかな会食となりました。

源氏は弁少将に「内大臣が外にもうけた姫を引き取ったそうだが」と話を振ります。それが事実であると聞いた源氏は、左中将に「(左中将と相思相愛の雲居雁と)姉妹の姫なのだから、そちらを貰ってはどうか」と冗談を言いました。源氏にとって内大臣は若い頭中将時代からの仲ではありましたが、息子が婿と認められず邪険に扱われたことで、内大臣を快く思わない感情もあったのです。

源氏は同じ直衣姿の右中将たちを引き連れて、前庭に撫子(なでしこ)ばかりが咲き誇る玉鬘の部屋を訪問します。若い連中に玉鬘を見せて面白がるという趣向です。源氏は内大臣家の子どもたちの前で我が子・左中将のことを語り、雲居雁との仲を引き裂く内大臣への不満を述べるのでした。

源氏が語った噂話のとおり、内大臣は外にもうけた町育ちの姫を引き取りましたが、その庶民的な振る舞いに手を焼きます。源氏が引き取った玉鬘の評判が高いのに対抗心を燃やし、姫の姉である弘徽殿女御のもとで行儀見習いをさせようとしました。

姫の様子を見ようと部屋を覗いてみると、姫は「五節の君」という若い従姉妹と双六で遊んでいます。手もみしながら「小賽(しょうさい)、小賽」と早口で呪文を唱える品のない姿、自分によく似た姫の顔を見て内大臣は情けなく思うのでした。声を掛けると姫は今の生活に満足していると語り「ここにいさせてもらえるのなら便器洗いでも何でもやります」と言うのです。

姫は弘徽殿女御に「お目に掛かりたい」と非常につたない手紙を書き、撫子の花を添えて贈ります。女御は苦笑交じりに「来るのを待っている」と返事を返しました。

<原文>

「いと暑き日、東の釣殿に出でたまひて涼みたまふ。中将の君もさぶらひたまふ。親しき殿上人あまたさぶらひて、西川よりたてまつれる鮎、近き川のいしぶしやうのもの、御前にて調じて参らす。」

<現代語訳>

(たいそう暑い日、東の釣殿にお出になって涼みなさる。中将の君も伺候していらっしゃる。親しい殿上人も大勢伺候して、西川から献上した鮎、近い川のいしぶしのような魚、御前で調理して差し上げる。)

寝殿造りで、庭の池にせり出した建物が「釣殿」。夏に涼む場所であり、文字どおり釣りや投網漁を楽しんだことが『村上天皇御記』などに見えます。

江戸後期の『家屋雑考』に「東西の対屋より南へ通う廊の端、池に臨む所に釣殿と泉殿を設ける」とあるため、かつては東に泉殿、西に釣殿があると考えられていましたが、現在では平安時代の庭や建物は自由で、そうした形式的なものではなかったとされています。

ただし地下水の豊富な京都では容易に自噴の泉を得ることができましたから、東北の泉から湧き出す水で池を作り、南西に流れる形式はあり得ます。平安中期の『作庭記』にも「人家には必ず泉が欲しい。泉には建物を建てて簀子(すのこ)を設ける」とあり、その事実上の泉殿に憩う様子が『扇面古写経』などに多く見ることができます。

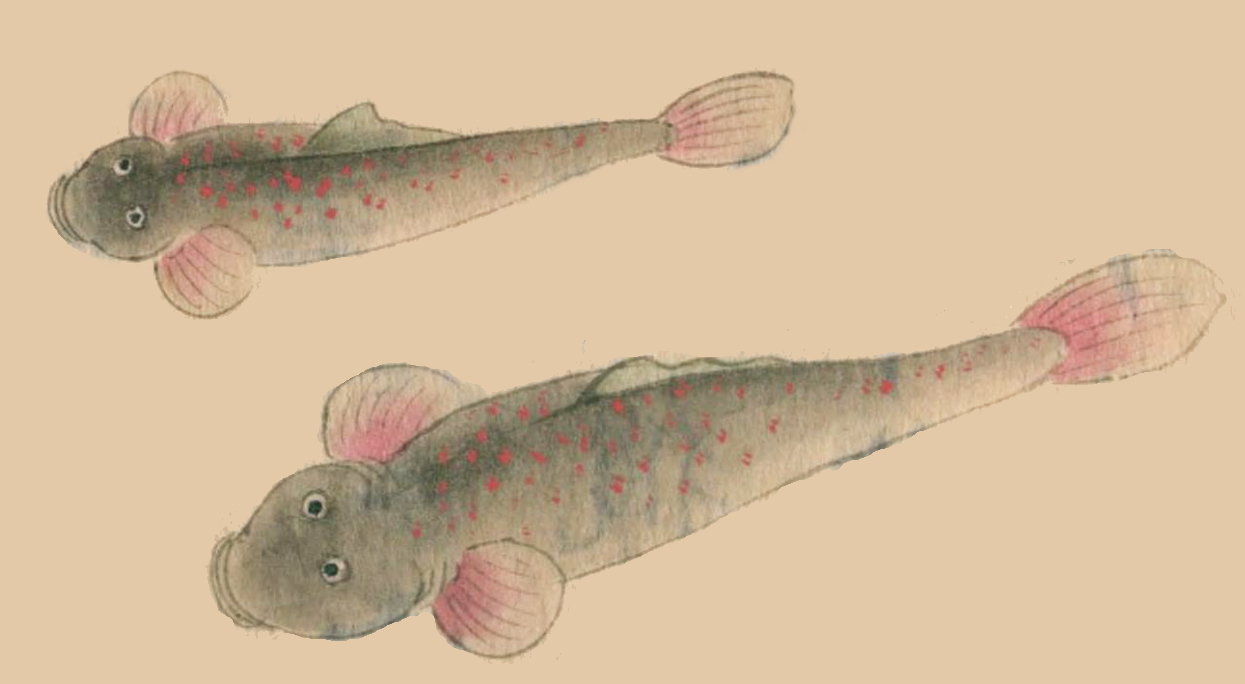

西川、つまり桂川のアユと、近き川、つまり鴨川の「いしぶし」のような魚を源氏の目の前で調理させて食べています。「いしぶし」は『和名類聚抄』では「䱌」と表記され、ドンコ(鈍甲、学名:Odontobutis obscura)などの淡水ハゼ類、あるいはカジカ(鰍、学名:Cottus pollux)とされます。

<文献>

『宇津保物語』(祭の使)

「水の上に枝さし入などしたる中島に、片はしは水にのぞき片はしは島にかけて、いかめしき釣殿造られて、をかしき舟どもおろし、浮橋わたし、暑き日盛りには、人々凉みなどし給ふ。『十二日暇の日にて、参り給はぬを、釣殿にてけふ凉ませ奉らん。興あらん菓物など給へよ』など、聞ゝし置き給ひて、釣殿に出給ひぬ。」

『宇津保物語』(楼のうへ上)

「東の対の南のはしには、広き池流れ入りたり。その上に釣殿建てられたり。その水の様洲浜のやうにて、御前の南には中島有り。」

『家屋雑考』(沢田名垂)

「さてその寝殿造といふは、一家一構の内、中央に正殿あり。南面、其東西もしくは北に対屋といふものあり。正殿は主人常住のところ、対屋は家内眷属の居るところなり。さてまた正殿の前数十歩に、池を湛へ、中島を築き橋をかく。又東西の対屋より南へ通ふ廊あり。其廊のはし池に臨める所に、一屋を構へ、是を釣殿とし、又泉殿とす。」

『作庭記』

「泉事。人家に泉は必あらまほしき事也。暑をさること泉にはしかず。(中略)泉は冷水をえて屋をつくり、おほいづゝをたて、簀子をしくこと常事也。」

『村上天皇御記』

「天徳四年五月十二日庚戌。今夜白雨。申刻之釣殿召漁者丹波春助下網捕魚。捕得一二喉鮒即放入。入夜還。」

『とりかへばや物語』

「六月十余日に、内侍の督の御方に、泉などいとおもしろく、池に造りかけたる釣殿などいみじう涼しげなるに、女君、中の君具し聞えて渡り給て、さるべき殿上人、上達部など文作り、雅楽頭などして、昼より遊び暮らしたまひて、月さし出づるほどに宮の中納言に御消息聞え給へり。」

『和名類聚抄』

「䱌 崔禹錫食経云、䱌<音夷和名伊師布之>。性伏沈在石間者也。」

『湖中産物図証』(藤居重啓)

「石伏魚 イシブシ イシブシノ状ハ鯔魚ノ頭ニ似テ円ニシテ扁ク惣身無鱗ニシテ灰色ニ黒黄ヲ帯フ。朱色ノ細点ヲ有シ眼小ニ口濶ク尾ニ岐ナク身ト同色。(中略)其腹下ノ鰭ヲ以テ水底ニ沈ミ石ニ伏ス故ニ石ブシト呼フ。」

『湖中産物図証』よりイシブシ(国立国会図書館デジタルコレクション)

<原文>

「大御酒参り、氷水召して、水飯など、とりどりにさうどきつつ食ふ。」

<現代語訳>

(御酒を召し上がり、氷水をお取り寄せになって、水飯などを、それぞれにぎやかに召し上がる。)

猛暑極熱のとき、冷たい物を食べたくなるのは今も昔も変わりません。源氏は酒を飲みつつ氷水で「水飯」を食べています。『枕草子』にも「かき氷」のような「削氷(けずりひ)」の描写や「暑い昼間に氷水に手を浸す」光景などが描かれますが、これらは冬に作られた氷が夏まで「氷室(ひむろ)」で保存されていたものです。

『日本書紀』によれば仁徳天皇六二年(三七四)に偶然に発見されたことから始まった朝廷の氷室。『延喜式』(主水)では、氷室は葛野郡徳岡氷室など山城国に六か所のほか、大和・河内・近江・丹波の各国に一か所ずつ、合計十か所あり、朝廷の需要をまかないました。「水飯」は冷たい水を飯に掛けてさらさらと食べるものです。『枕草子』や『宇治拾遺物語』に見られ、大臣大饗のような祝宴でも提供されました。

この『源氏物語』に描写される情景を後鳥羽上皇が水無瀬離宮の釣殿で再現したことが『増鏡』に記されています。

<文献>

『日本書紀』

「仁徳天皇六二年(甲戌三七四)是歳。額田大中彦皇子猟于闘鶏。時皇子自山上望之。瞻野中有物。其形如廬。仍遣使者令視。還来之曰。窟也。因喚闘鶏稲置大山主。問之曰。有其野中者何(穴+音)矣。啓之曰。氷室也。皇子曰。其蔵如何。亦奚用焉。曰。掘土丈余。以草蓋其上。敦敷茅荻。取氷以置其上。既経夏月而不溶。其用之。即当熱月漬水酒以用也。皇子則将来其氷。献于御所。天皇歓之。自是以後。毎当季冬必蔵氷。至于春分始散氷也。」

『延喜式』(主水)

「凡供御氷者。起四月一日尽九月卅日。其四九月日別一駄<以八顆為駄。准一石二斗>。五<月>八月二駄四顆。六七月三駄。進物所冷料。五八月二顆。六七月四顆。御醴酒并盛所冷料。六七月一顆。」

「凡運氷駄者。以徭丁充之。山城国葛野郡徳岡氷室一所<一丁輸一駄>。愛宕郡小野一所。栗栖野一所。土坂一所。賢木原一所<並二丁輸一駄>。同郡石前一所<一丁半輸一駄>。大和国山辺郡都介一所<六丁輸一駄>。河内国讃良郡讃良一所<四丁輸一駄>。近江国志賀郡部花一所<三丁輸一駄>。丹波国桑田郡池辺一所<五丁輸一駄>。」

『枕草子』

「いみじう暑き昼中に、いかなるわざをせむと、扇の風もぬるし、氷水に手をひたし、もてさわぐほどに」

『九暦逸文』

「初任饗設庇(中略)其太政大臣饗猶用様器<故実、新任饗、随時節寒熱設湯漬水飯、不必仰録事事云々。而承平六年羞飯仰録事、其後加之>。」

『桃花蘂葉』一条兼良

「臨時客大饗献次第事(中略)大饗次第曰。(中略)次水飯<湯漬代。立后大饗召之>。穏座<削氷薯蕷粥代>。」

『枕草子』

「よろづのことよりも(中略)暑く苦しきに困ずるほどに(中略)所の御前どもに水飯食はすとて、階のもとに馬引き寄するに」

『宇治拾遺物語』(三条中納言、水飯事)

「又重秀をめして、『いひしまゝにすれど、そのしるしもなし。水飯食て見せん』とのたまひて、をのこどもめすに」

『増鏡』

「大かた、この院の上は、よろづの事にいたり深く、御心も花やかに、物にくはしうぞおはしましける。夏の比、水無瀬殿の釣殿に出でさせ給ひて、氷水めして、水飯やうの物など、若き上達部・殿上人どもに給はさせて、大御酒参るついでにも、『あはれ、いにしへの紫式部こそはいみじくはありけれ。かの源氏の物語にも、近き川のあゆ、西川より奉れるいしぶしやうの物、御前にて調じてと書けるなむ、すぐれてめでたきぞとよ。たゞ今さやうの料理仕うまつりてんや』などのたまふ」

<原文>

「御前に、乱れがはしき前栽なども植ゑさせたまはず、撫子の色をととのへたる、唐の、大和の、籬いとなつかしく結ひなして、咲き乱れたる夕ばえ、いみじく見ゆ。皆、立ち寄りて、 心のままにも折り取らぬを、飽かず思ひつつやすらふ。」

<現代語訳>

(お庭先には、雑多な前栽などは植えさせなさらず、撫子の花を美しく整えた、唐撫子、大和撫子の、垣をたいそうやさしい感じに造って、その咲き乱れている夕映え、たいそう美しく見える。皆、立ち寄って、思いのままに手折ることができないのを、残念に思って佇んでいる。)

玉鬘の住む西の対の前栽(前庭)には、ナデシコが植えられています。公達の皆が「心のままに折り取」ることができないというのは、玉鬘を自分のものにできないもどかしさを表現しています。「唐の、大和の」とあるのは前者が中国由来のセキチク(石竹、学名:Dianthus chinensis)、後者が日本自生のカワラナデシコ(河原撫子、学名:Dianthus superbus L.var. longicalycinus)のことです。

なぜここの前栽に源氏がナデシコを植えたかといえば、玉鬘の母である夕顔を偲んでのこと。「帚木」の帖では、源氏と知り合う前、頭中将の愛人であり、その子(玉鬘)を産んだ夕顔は、頭中将と歌を贈りあっています。

「山がつの垣ほ荒るとも折々に あはれはかけよ撫子の露」(夕顔)

「咲きまじる色はいづれと分かねども なほ常夏にしくものぞなき」(頭中将)

「大和撫子」ことカワラナデシコは山野に自生するため、「山がつ」の花という印象があったのです。そこから市井の人・夕顔の子であり、地方で育った玉鬘の住まいの前栽には相応しい花だったのです。この「常夏」の帖でも源氏と玉鬘は、亡き母・夕顔に絡めて

「撫子のとこなつかしき色を見ば もとの垣根を人や尋ねむ」(源氏)

「山賤の垣ほに生ひし撫子の もとの根ざしを誰れか尋ねむ」(玉鬘)

という歌を詠んでいます。

頭中将や源氏の歌に「とこなつ(常夏)」とあるのは、『和名類聚抄』にあるように、ナデシコの別名が「常夏」であったことに由来します。秋の七草に入っているナデシコですが、平安前期の『田氏家集』に「春末に咲き始め夏が最も盛んで、秋冬にも散らずに次々と咲く」とあるように花期は長く、それゆえ「常夏」とも呼ばれたのです。

<文献>

『万葉集』

大伴家持「宇流波之美 安我毛布伎美波 奈弖之故我 波奈尓奈蘇倍弖 美礼杼安可奴香母」

(うるはしみ我が思ふ君はなでしこが 花になぞへて見れど飽かぬかも)

『新撰万葉集』(菅原道真撰)

素性法師「吾而已哉憐砥思蛬 鳴暮景之倭瞿麦」

(吾れのみか憐れと思ふきりぎりす 鳴く夕暮れのやまとなでしこ)

『古今和歌集』

(詠み人知らず)「あなこひし今もみてしが山がつの かきほに咲ける山となでしこ」

「隣より、常夏の花をこひにおこせたりければ、惜しみてこの歌をよみてつかはしける みつね(凡河内躬恒)

塵をだにすゑじとぞ思ふ咲きしより 妹と我が寝るとこなつの花」

『和名類聚抄』

「瞿麦 本草云瞿麦一名大蘭<和名奈天之古。一云止古奈豆>。」

『田氏家集』(島田忠臣)

「五言禁中瞿麦花詩三十韻<并序> 瞿麦一名巨句。麦子頗似麦因名瞿麦。花紅紫赤又有濃淡。春末初発夏中最盛秋冬、不淍続々開拆。」

<原文>

「このものよ、さながら多くの遊び物の音、拍子を調へとりたるなむいとかしこき。大和琴とはかなく見せて、際もなくしおきたることなり。 広く異国のことを知らぬ女のためとなむおぼゆる。(中略)あづまとぞ名も立ち下りたるやうなれど、御前の御遊びにも、まづ書司を召すは、人の国は知らず、ここにはこれをものの親としたるにこそあめれ。」

<現代語訳>

(この楽器は、そのままで多くの楽器の音色や、調子を備えているところが優れた点です。大和琴と言って一見大したことのないように見えながら、極めて精巧に作られているものです。広く外国の学芸を習わない女性のための楽器と思われます。〈中略〉東琴と言って名前は低そうに聞こえますが、御前での管弦の御遊にも、まず第一に書司をお召しになるのは、異国はいざ知らず、わが国では和琴を楽器の第一としたのでしょう。)

平安の貴族たちにとって楽器演奏は趣味であり、必須の教養でもありました。各種の楽器の中で、もっとも尊重されたのが和琴(大和琴)。通称は「東(あづま)」でしたので源氏は「東国ということで格下のようであるが」と前置きをしながら「帝の前での楽器演奏会でも和琴が第一とされる」としています。宮中には「鈴鹿」などの和琴の名器が伝わり、「書司」の女官が管理していました。

和琴を弾く埴輪があるように、奈良時代に唐から「琴(きん)」や「箏(そう)」が導入される以前から日本に存在した楽器です。そのため神楽の演奏によく用いられましたが、『源氏物語』では日常の楽器としても楽しまれる場面が多く登場します。そして源氏は「広く異国のことを知らぬ女のため」の楽器だとも語ります。

和琴の演奏は簡単に見えながら奥が深いもので、源氏もさることながら玉鬘の父である内大臣(かつての頭中将)が名手として知られていました。そのため玉鬘は和琴に特に思い入れが深いのです。

『源氏物語』では、和琴は藤原氏が、「琴(きん)」は皇族の楽器という位置付けが見られます。また琵琶は明石の御方や宇治の大君など、源氏系の人々が名手とされます。

<文献>

『和名類聚抄』

「日本琴 万葉集云梧桐日本琴一面<天平元年十月七日大伴淡等附使監贈中将衛督房前卿之書所記也。体似箏而短小有六絃。俗用倭琴二字、夜万止古止。大歌所有鴟尾琴、止比乃乎古止。倭琴首造鴟尾之形也>。」

『枕草子』

「御前に候ふものは、御琴も御笛も、みなめづらしき名つきてぞある。(中略)和琴なども、朽目、塩竃、二貫などぞきこゆる。水龍、小水龍、宇陀の法師、釘打、葉二つ、なにくれなど、おほく聞きしかどわすれにけり。」

『江談抄』(大江匡房談)

「和琴。井上・鈴鹿・朽目・河霧・斉院・宇多法師。」「鈴鹿河霧事。和琴ハ鈴鹿。是ハ累代帝王渡物也。河霧故上東門院ニ渡テ令持給之時、故大臣殿任右大臣令初参給引出物ニ被献。仍在殿下。宇多法師寛平法皇御和琴也。御遊之時、先御多良之ト召云々。」

『徒然草』

「おほかた、ものの音には、笛・篳篥。常に聞きたきは、琵琶・和琴。」

『河海抄』(四辻善成)

「やまとこと和琴の名勿論也。(中略)和琴は伊弉諾伊弉冊尊御代に令作出給云々。仍諸楽器の最上にをかるゝ也。」

『花鳥余情』(一条兼良)

「ふんのつかさは、男官をば図書寮といふ、女官をば書司といふ。和琴をば、書司の女房あづかり申也。名をば御たならしといふ。又朽女、或宇多の法師など、和琴の名物なり。我国より出来たる、うつは物なるによりて、いづれの楽器よりも上におかるる事となれり。さるによりて、是を物のおやとするともいへり。」

<原文>

「姫君は、昼寝したまへるほどなり。羅の単衣を着たまひて臥したまへるさま、暑かはしくは見えず、いとらうたげにささやかなり。透きたまへる肌つきなど、いとうつくしげなる手つきして、扇を持たまへりけるながら、かひなを枕にて、うちやられたる御髪のほど、いと長くこちたくはあらねど、いとをかしき末つきなり。」(中略)

「うたた寝はいさめきこゆるものを。などか、いとものはかなきさまにては大殿籠もりける。人びとも近くさぶらはで、あやしや。」

「女は、身を常に心づかひして守りたらむなむよかるべき。心やすくうち捨てざまにもてなしたる、品なきことなり。」

<現代語訳>

(姫君は、お昼寝をなさっているところである。羅の一重をお召しになって臥せっていらっしゃる様子、暑苦しくは見えず、とてもかわいらしく小柄な身体つきである。透けて見える肌つきなどは、とてもかわいらしい手つきして、扇をお持ちになったまま、腕を枕にして、投げ出されたお髪の具合、そう大して長く多いというのではないが、たいそう美しい裾の様子である。(中略)

「うたた寝はいけないと注意申していたのに。どうして、ひどく無用心な恰好で寝ていらっしゃったのか。女房たちも近く伺候させないで、どうしたことか。」

「女性は、身を常に注意して守っているのがよいのです。気を許して無造作なふうにしているのは、品のないことです。」)

内大臣が娘の雲居雁の様子を見に行くと、姫は薄物の単を一枚羽織っただけの姿で昼寝をしていました。暑い盛りですから無理もないのですが、素肌が透けて見える無防備なその寝姿に、「女子はよくよく用心しないといけない。気を使わない姿は品がない」と叱ります。

夏の装いとして「単袴」があり、これは袴をはいて薄物の「単」を羽織っただけの姿。雲居雁は自宅の自室なので、気を許して単袴姿のままでうたた寝をしていたのです。平安後期になるまで下着の白小袖は着ませんでしたから上半身の素肌は丸見えで、いくら自分の部屋でも品がないことだと、父親は心配に思ったわけです。「空蝉」の帖では軒端荻(のきばのおぎ)がその姿で母親の空蝉と碁を打っているところを源氏に見られてしまいます。

素肌に触れる「単」はさらさらとした生絹(すずし)で織られたものが多かったのですが、ここでは「羅(ら)」の単を着ています。羅は「絡織(からみおり)」でレース編みのように透ける薄物生地です。最高級品として『延喜式』の「織部式」では筆頭に挙げられ、「弾正式」では「公卿の半臂や五位以上の冠に用いる以外は使用禁止」と定められていました。

<文献>

『源氏物語』(空蝉)

「白き羅の単衣襲、二藍の小袿だつもの、ないがしろに着なして、紅の腰ひき結へる際まで胸あらはに、ばうぞくなるもてなしなり。」

『宇津保物語』(楼のうへ下)

「六月暑けれど、楼の上は山高き木どもの風いみじう涼し。犬宮、白き羅の単衣がさね着給へり。」

『狭衣物語』

「常よりも暑き昼つかた、御帳の帷少し結ひ上げて、床の上にて、緋の御座ばかりを敷きて、紅の羅の単衣、生絹の御袴ばかりを奉りて、腕を枕にて寝入らせたまへるに」

『和名類聚抄』

「羅 唐韻云羅<魯何反此間云良。一云蝉翼>綺羅亦網羅也。」

『延喜式』(弾正)

「凡除礼服并参議已上半臂、五位已上幞頭之外。不得著羅。」

『延喜式』(織部)

「雑織 冠羅一疋<長四丈・広二尺六寸>。料糸五斤十両。織手一人。共造一人。長功日一尺一寸<無文二尺>。中功日九寸<無文一尺七寸>短功日七寸<無文一尺四寸>。」

羅

※本文の『源氏物語』引用文と現代語訳は渋谷栄一校訂<源氏物語の世界>より

(GENJI-MONOGATARI (sainet.or.jp))

次回配信日は、9月1日です。

八條忠基

綺陽装束研究所主宰。古典文献の読解研究に努めるとともに、敷居が高いと思われがちな「有職故実」の知識を広め、ひろく現代人の生活に活用するための研究・普及活動を続けている。全国の大学・図書館・神社等での講演多数。主な著書に『素晴らしい装束の世界』『有職装束大全』『有職文様図鑑』『宮廷のデザイン』『有職植物図鑑』、監修に『和装の描き方』など。日本風俗史学会会員。