『赤と黒』の宣言文

『赤と黒』は、ヨーロッパ・アバンギャルドのリトルマガジンの特徴をすべて備えている。同じ思想を分かち合う少数の詩人が結社を作り、文芸運動のコンセプションを示す宣言文とその実践である作品を掲載、コンセプションの実現とともに解散する、前衛運動に典型的な短命雑誌だった。『赤と黒』は、日本前衛詩運動において、宣言文、あるいはプログラム文を一つのジャンルとして提示した。その意義は大きい。雑誌に発表された宣言文は、3つである。

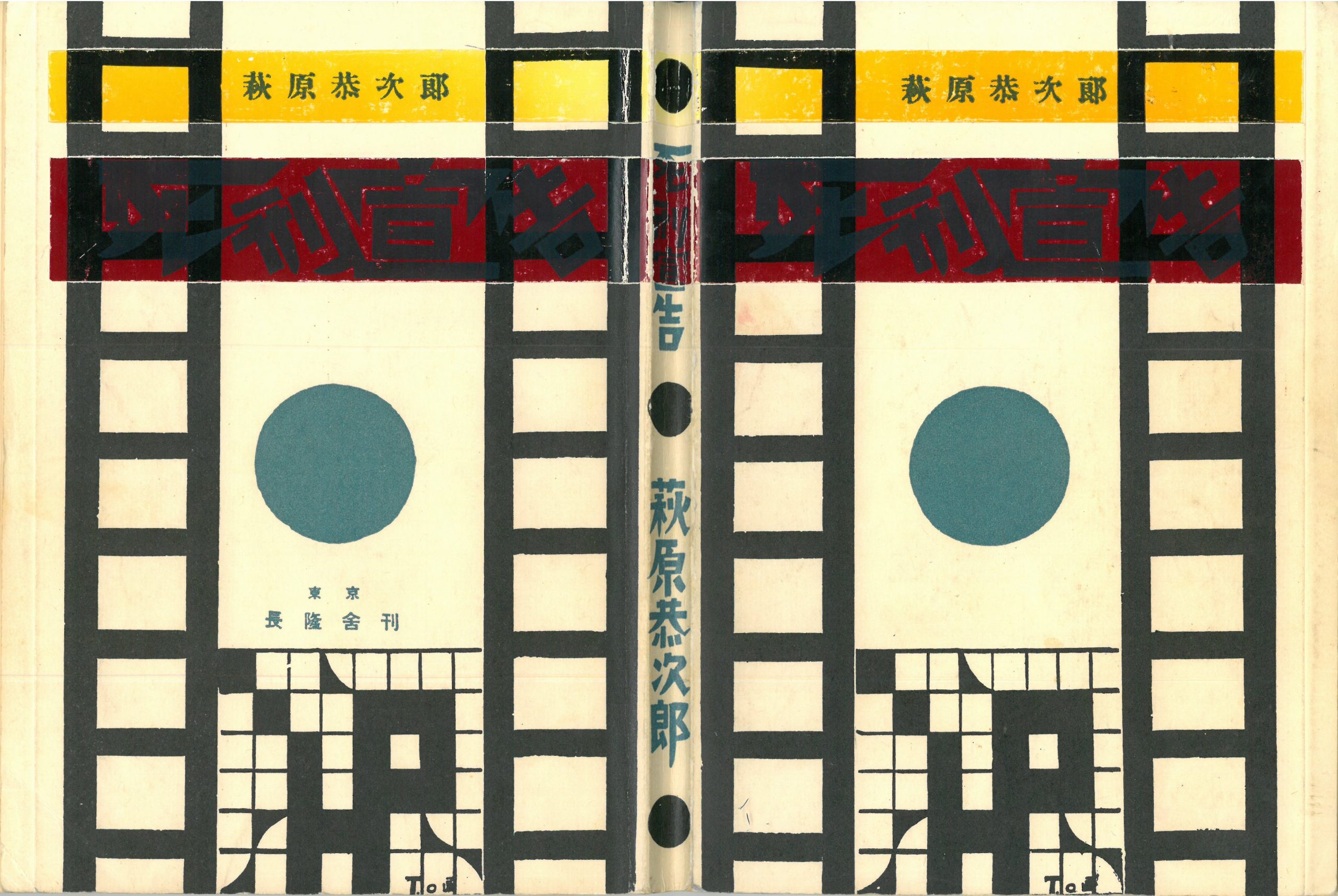

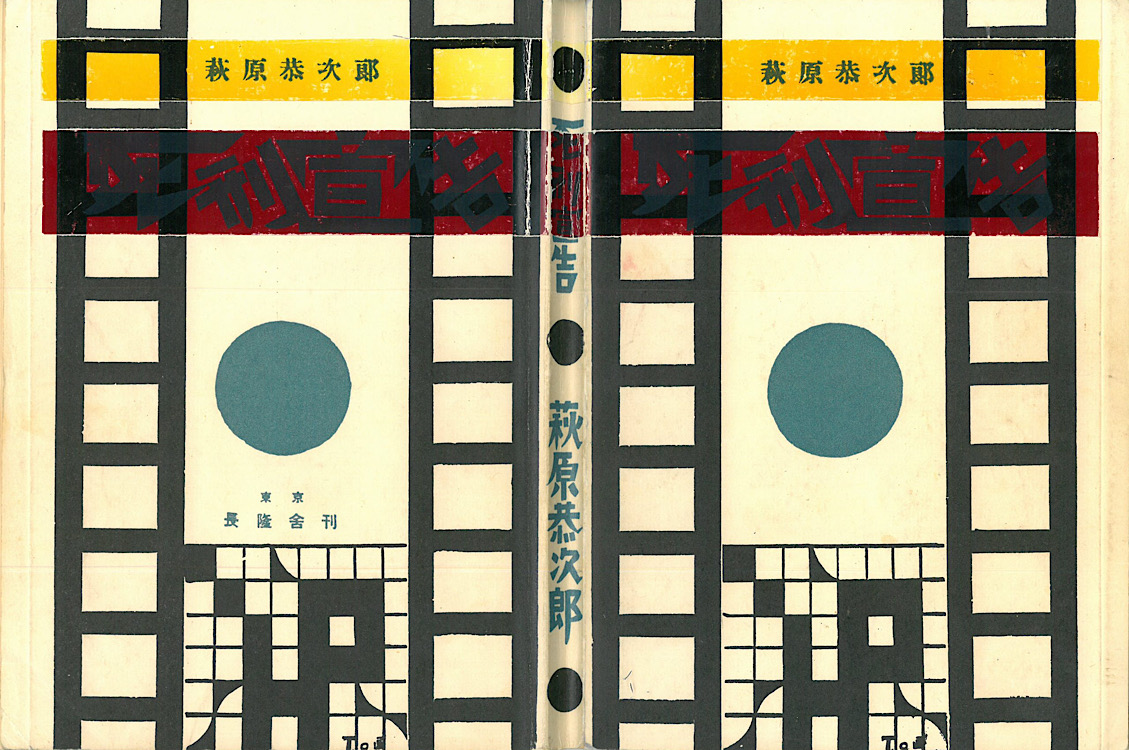

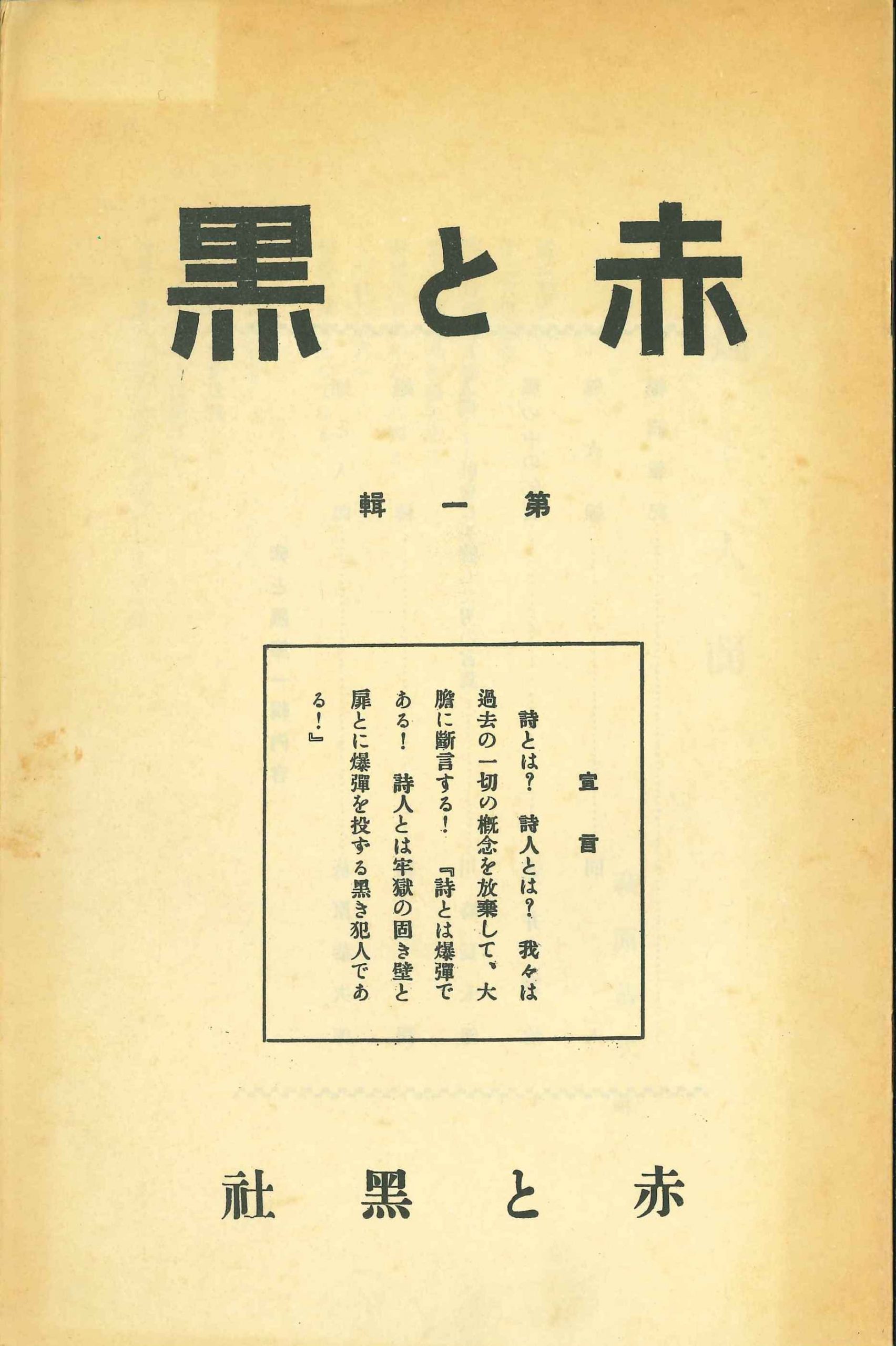

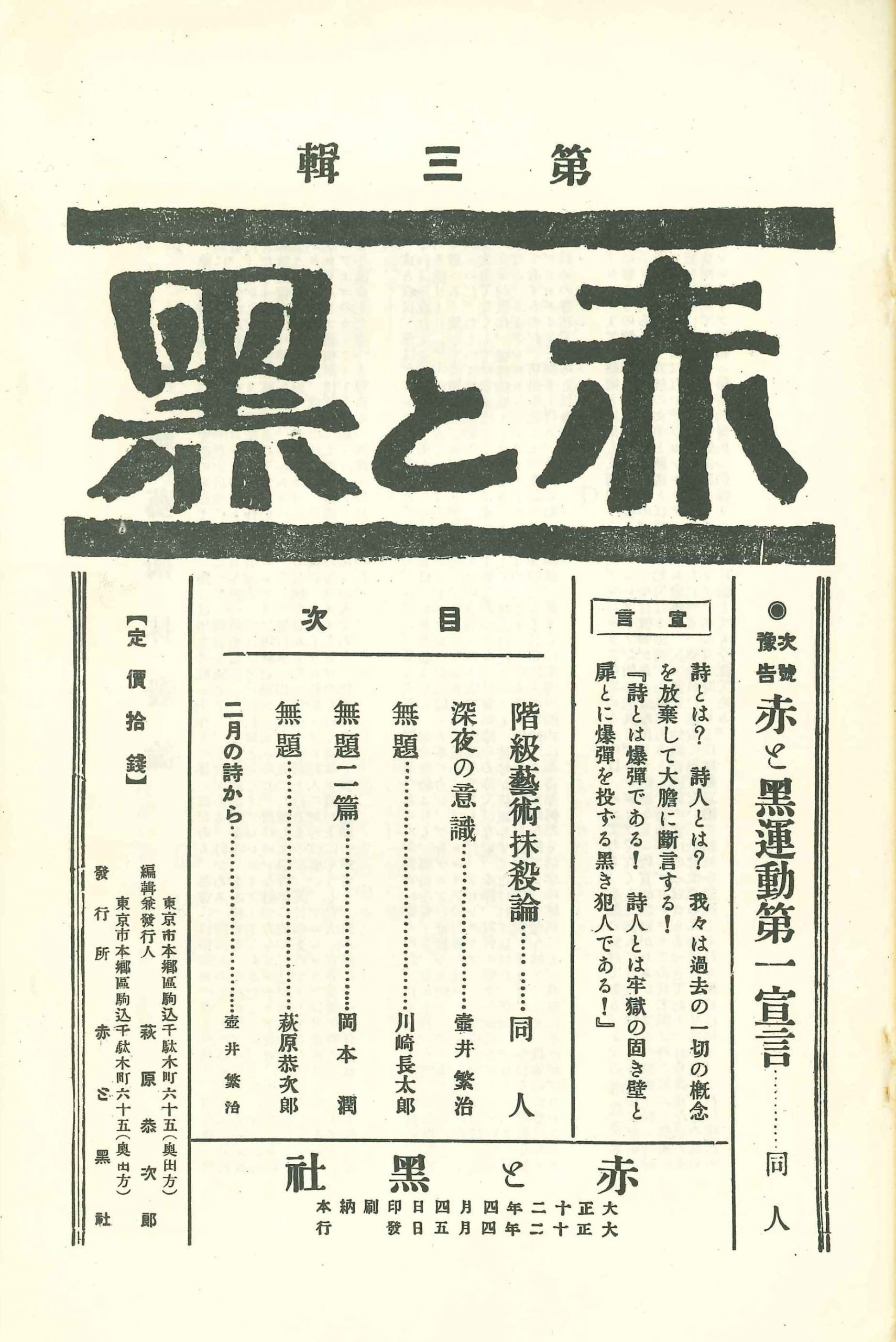

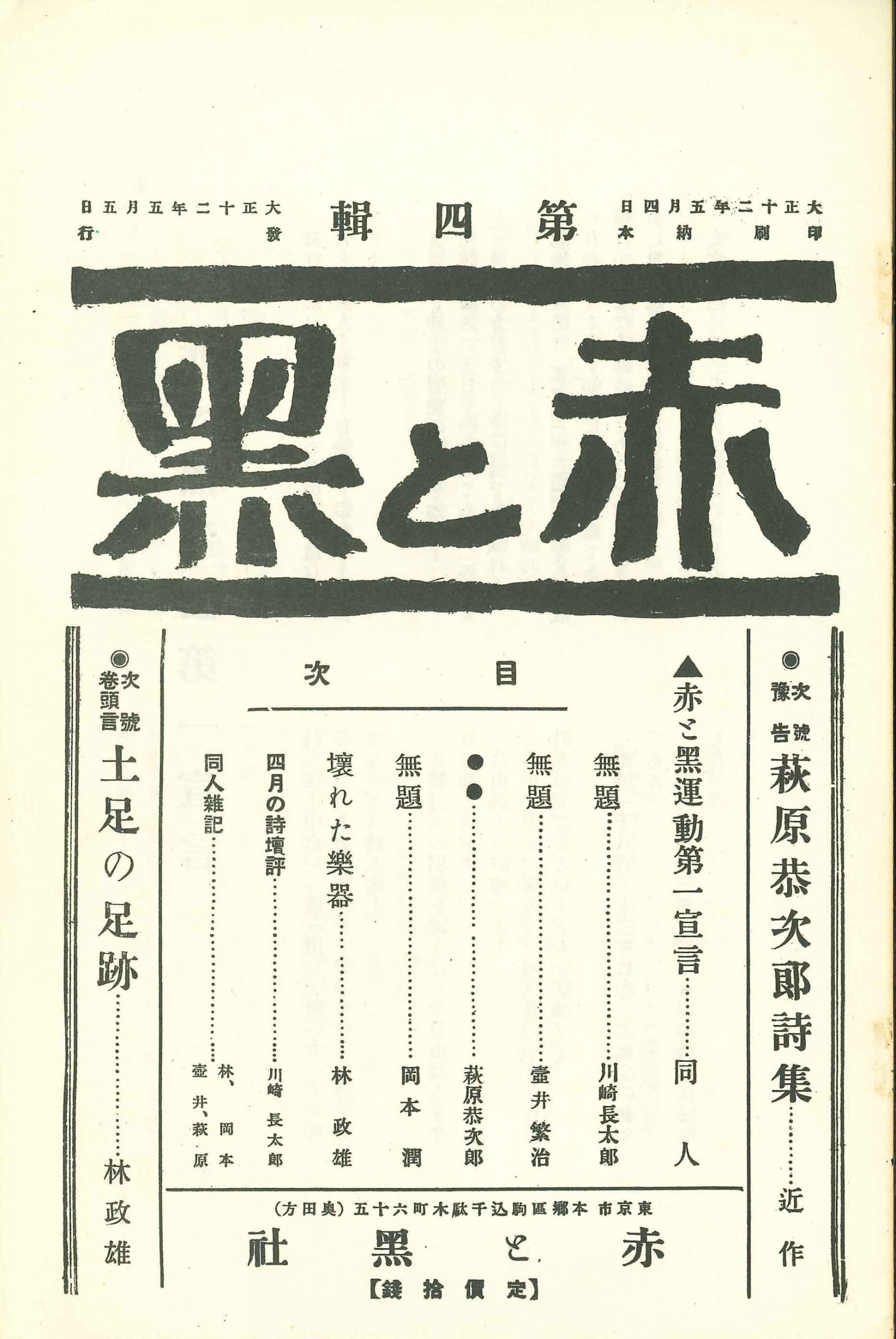

第1号は、表紙の上部にゴチック体で「赤と黒」の文字をあしらい、宣言文を置き、アバンギャルドに典型的な否定の詩学を表現する。

宣言

詩とは? 詩人とは? 我々は

過去の一切の概念を放棄して、大

胆に断言する! 『詩とは爆弾で

ある! 詩人とは牢獄の固き壁と

扉とに爆弾を投ずる黒き犯人であ

る!』

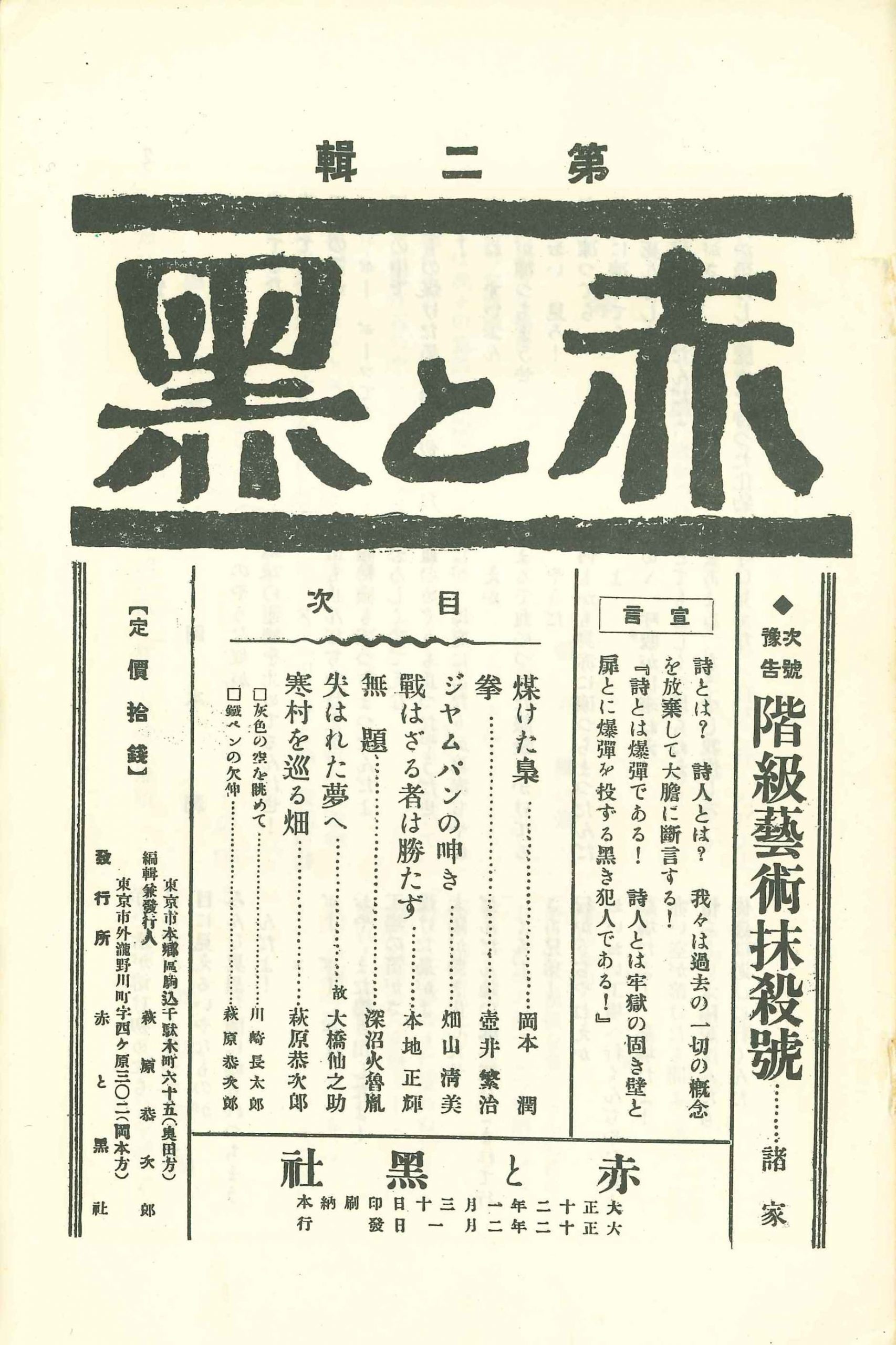

冒頭にある、過去の概念の放棄とは、ヨーロッパ・アバンギャルドの否定の詩学にほかならない。「爆弾」「牢獄」「黒き犯人」は、いずれも既成概念の破壊、市民道徳や権威の破壊の思想を示し、前衛詩の鍵となるモチーフである。文章の形は、文末を省略した疑問文、感嘆符を付したA=Bの構造を持つ単文の断定文であり、厳しい調子のアジテーター的な文で、アバンギャルド詩運動に特徴的だ。爆弾は、自由な思想を閉ざす牢獄の壁と扉を破壊するために投じられ、闘争と解放をイメージする。編集後記に壷井繁治は、「巻頭の宣言文は、もつともつと長いものであつたが、当局に遠慮してその大部分を削除してしまつた。けれども、あれ丈でも我々の態度は十分にはつきりしてゐる 積りである」(21頁)と記しており、当時の言論統制の厳しさがうかがわれる。沼沢和子によれば、宣言は壷井繁治が執筆したという(日本現代詩辞典1986: 331-332)。第2号から第4号までは雑誌名を記した文字を大きく上部にあしらい、狂暴な印象を与える。文字はリノカットだろうか。表紙の下部に目次を置き、前述の宣言を掲げた。

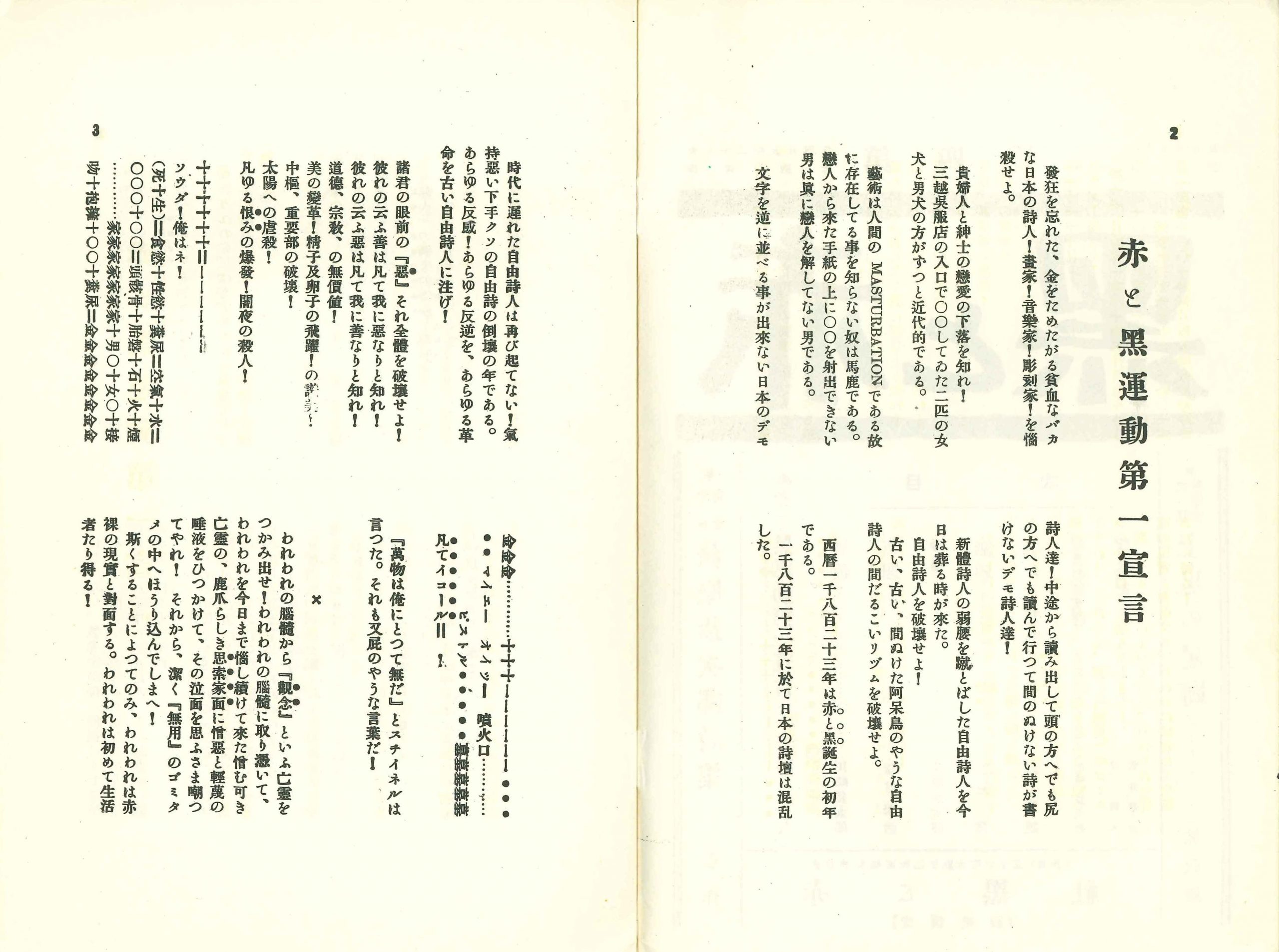

この他、本文に掲載された宣言文は、第3号の「階級芸術抹殺論」(2頁)と第4号の「赤と黒運動第一宣言」(2-8頁)の2つのテキストであるが、性格はかなり異なる。「第四階級の住む所は資本主義の牢獄である」と始まる「階級芸術抹殺論」には明確な論理の展開があるが、「赤と黒運動第一宣言」は語彙も文体もさらに過激になり、『死刑宣告』にみるように文字の配列に奇想天外な工夫をこらし、命令形、断定文が多用され、文章からは論理的な展開が破壊され、アバンギャルドの精神が躍動する。4つのテキストから構成され、最初のテキストにその傾向がより強く、冒頭には次の文章が掲げられる。

発狂を忘れた、金をためたがる貧血なバカな日本の詩人!

画家!音楽家!彫刻家!を悩殺せよ。

これに続き、「文字を逆に並べる事が出来ない日本のデモ詩人達!」と唱え、「自由詩人を破壊せよ!」とデモクラシーをうたう民衆詩人たちを痛烈に批判し、「古い、古い、間ぬけた阿呆鳥のやうな自由詩人の間だるこいリヅムを破壊せよ」と主張、前衛詩に特徴的な速いリズムの優位、グラフィカルな手法の優位を主張する。このテキストは、『死刑宣告』の序の主旨と似ており、恭次郎が執筆したのであろう。古俣によれば、第2のテキストは壷井繁治、第3のテキストは岡本潤、第4のテキストは川崎長太郎が執筆したと考えられる(古俣 1992: 50-52)。彼らのテキストにも、命令文、断定文、感嘆符が多用され、「赤き心臓」「爆発点」「否定せよ」「破壊せよ」などの表現がちりばめられている。『死刑宣告』は恭次郎個人の詩学だけから生まれたのではなく、『赤と黒』をはじめとする同時代の詩人たちと分かちあった詩精神から生まれたのだ。

『赤と黒』と恭次郎の詩作品

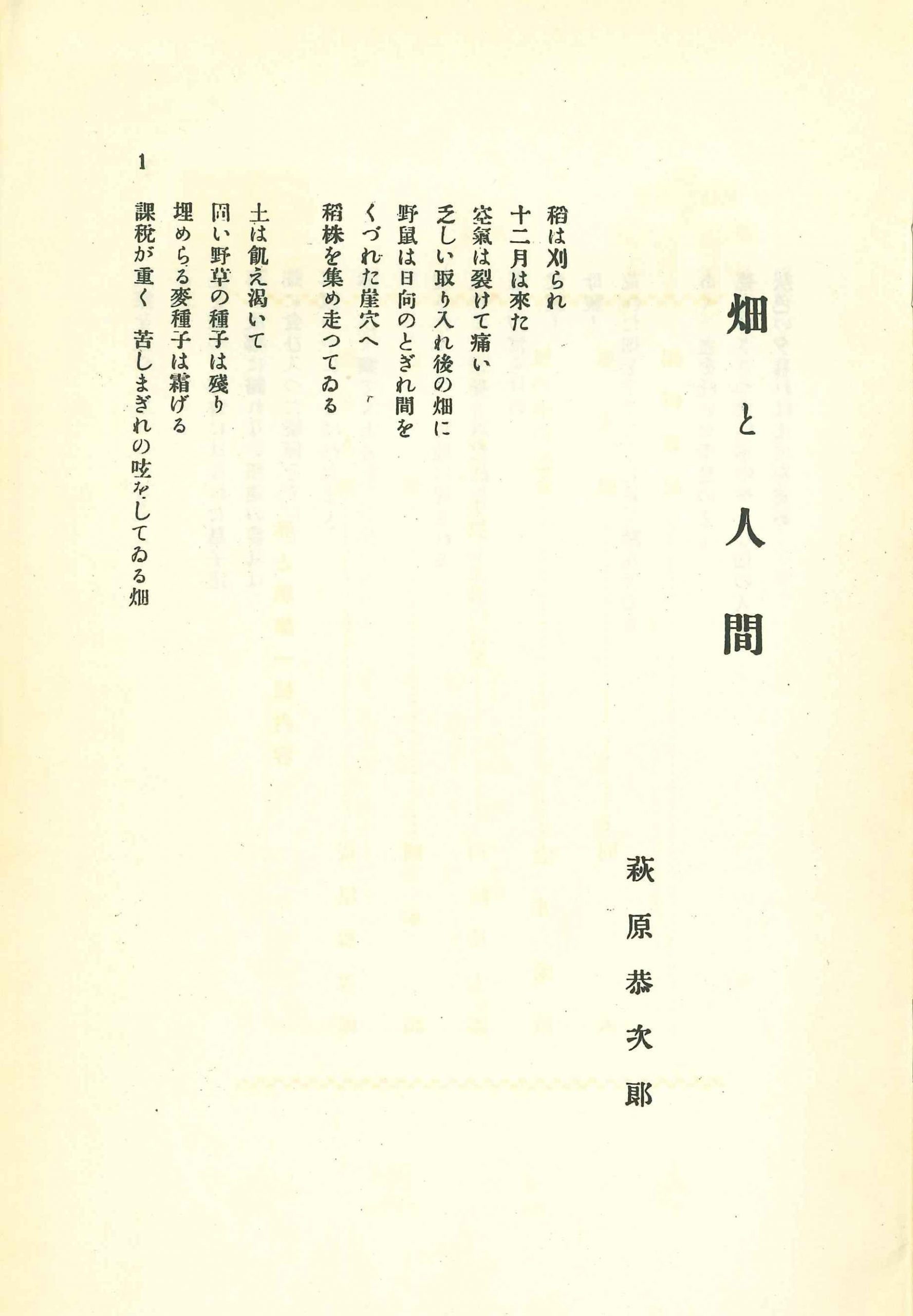

恭次郎が『赤と黒』に発表した詩は、「畑と人間」(1923年1月、1号、1-3頁)、「秋」(1923年1月、1号、3-4頁)、「寒村を巡る畑」(1923年2月、2号、6-7頁)、「無題」(1923年4月、3号、6-7頁)、「●●」(1923年5月、4号、10-11頁)、「愛は悲哀の薔薇なり」(1924年6月、号外、4頁)、「憂鬱狂患者の描ききれない風景」(1924年6月、号外、4頁)の7篇である。

そのうち故郷の農村を舞台とした「畑と人間」と「寒村を巡る畑」の2篇は『死刑宣告』には収められていない。いずれも写実的手法を用い、明確な筋の展開、均整のある連の構成で、アバンギャルド詩というより社会問題を扱う自然主義的な詩である。都会を舞台とした詩だけを収め、農村を取り上げた2つの詩作品を削除して『死刑宣告』を編もうとした詩人の意図は明確である。恭次郎の詩が農村の情景と決別して都市の詩に変貌するのは第3号からであり、詩法も詩学も劇的な変化を遂げる。

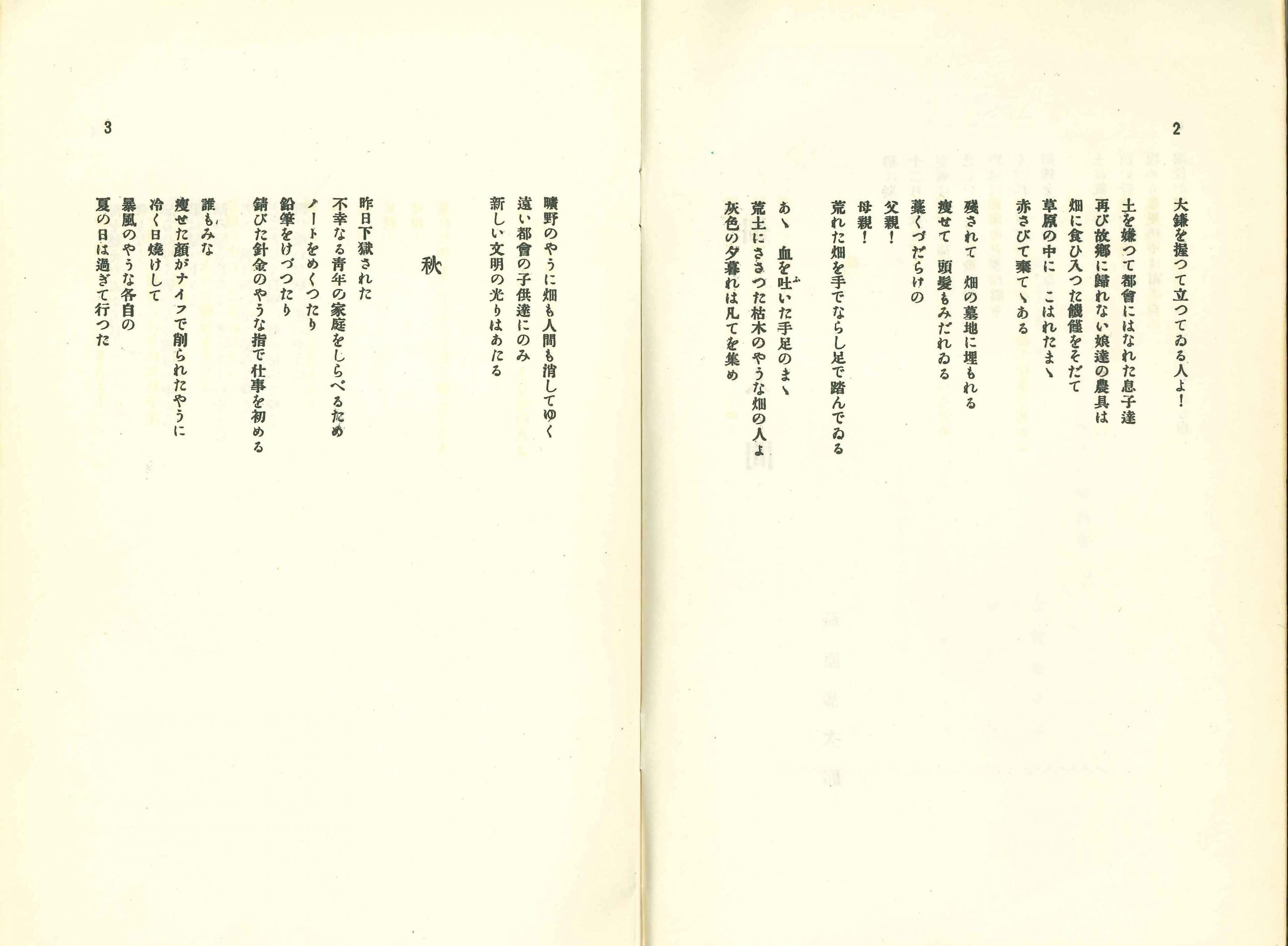

恭次郎が第1号に発表した「畑と人間」は、5連29行(7/5/5/6/6)からなる。第1連は稲刈りの後の12月の畑を描き、第2連では「課税が重く 苦しまぎれの呟をしている畑」が現れ、第3連で「土を嫌って都会にはなれた息子達/再び故郷に帰れない娘達の農具」が「畑に食い入った飢饉をそだて」、「赤さびて棄ててある」情景をとりこみ、第4連に墓地を描く。

残されて 畑の墓地に埋もれる

痩せて 頭髪もみだれゐる

藁くづだらけの

父親!

母親!

荒れた畑を手でならし足で踏んでゐる

詩人は第5連で詩を次のように結ぶ。

ああ 血を吐(ふ)いた 手足のまゝ

荒土にささつた枯れ木のやうな畑の人よ

灰色の夕暮れは凡てを集め

曠野のやうに畑も人間も消してゆく

遠い都会の子供達にのみ

新しい文明の光りはあたる。

荒れていく寒村で死にゆく父母と、「文明の光り」が「あたる」都会に出ていった子供達を対比し、飢饉という過酷な自然のみならず、農民に重税を課す国家の犠牲として農村が描かれている。飢饉の年には、娘を売らねばならないほどの貧困に農家は苦しんでいた時代が背景にある。過疎化の問題は過去のことではなく、世界中でさらに深刻化している現象だから、今日的であるとも言える。この詩の主張は明確で論理的で、連と行数に規則性があり、詩形式破壊運動の詩だとは言えないが、「苦しまぎれの呟をしている畑」「(農具が)畑に食い入った飢饉をそだて」など無生物を主語とする擬人法が用いられ、アバンギャルド的な詩法の萌芽が見られる。

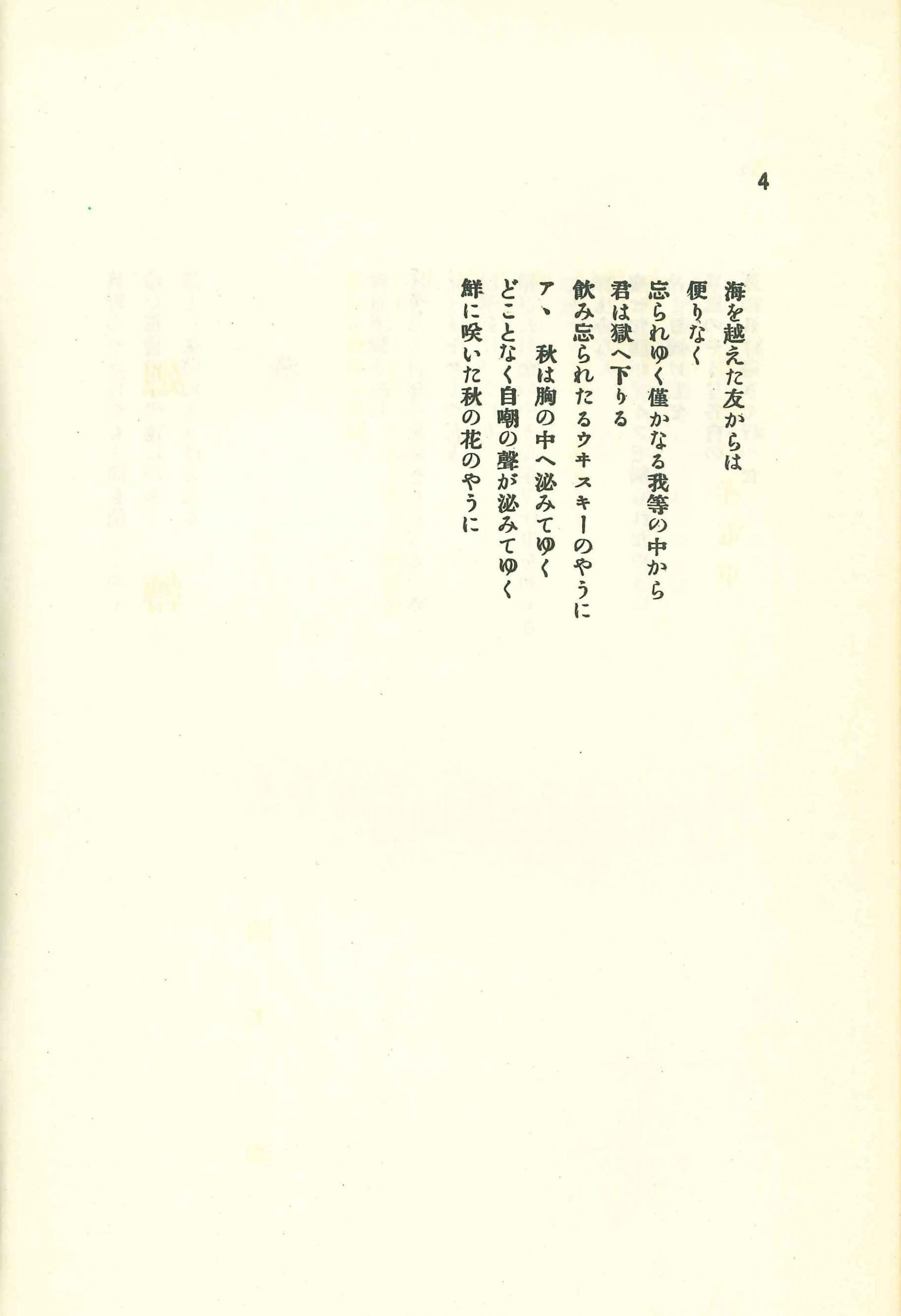

第2号の「寒村を巡る畑」には、貧しい農家の若い家族が登場する。6連47行からなる(9/10/7/9/6/6)の長い詩で、やはり構造に規則性がある。第1連の冒頭では「一杯の火のやうな酒はない」と「ない」ものをうたい、「無」のイメージを置く。厳冬の農村に「何もない 悪い悪い荒れた田舎よ」と呼びかけ、「張りつめゆく氷の音を聞き乍ら」、「外」から家に帰ってきた「私達」が描かれ、2連では、貧困に喘ぐ我が家の「内」が描かれる。小豆と稗の粥鍋が「真赤に尻を焼いて」おり、「笑いの乾れた家中で」、寒さに泣く弟達が登場する。第3連では、借金取りだと思われる男が父を責め、なけなしの金を取り立てていく。第4連は、家族の群像である。機嫌の悪い父、泣く子供達と母。第5連ではふたたび「外」の情景である畑を描き、「餓死とそして凍死!」と結ぶ。最終の第6連は「一杯の酒はなし/一杯の茶はなし/一服の煙草はなし/一人の医師はなし/私達の悪い悪い幽霊のように痩せた人間の畑よ家よ」とうたい、冒頭の「ない」ものと呼応して円環形式を作る。万葉集の「貧窮問答歌」を思わせる自然主義的な詩であるが、第5連では「飢餓」と「骸骨」が擬人化され、オノマトペが用いられて、目的を奪われた人間の群れを描き、『死刑宣告』の詩学を予言している。ただし「日比谷」が都会に疎外された個人を主題としているのに対し、ここでは寒村という運命共同体に生きる農民の群像に光が当てられる。

固い畑の何処にも何処にも

夜となく昼となく

色あせた飢餓と骸骨の旗がぴらぴらし

幾人もの人間が半裸体のまま蒼白い身体にて

幾回も幾回もその廻りを歩いてゐる─

餓死とそして凍死!

ところで「寒村を巡る畑」というタイトルについて考えてみたい。この文脈に当てはまる動詞の「巡る」の意味は、「物のまわりをひと回りするように回る」といった基本的な意味ではなく、「物を囲む」意味であると考えればよいのだろうか。畑は無生物であり不動である。「巡る」はずはないから、「囲む」であるとしたほうが日本語の規範にかなう。しかし、アバンギャルドに典型的な擬人法だとみることも可能ではないか。最終から2行目の句に「私達の悪い悪い幽霊のやうに痩せた人間の畑よ人間よ」とあるが、畑と人間を同格とし、同じ暗い運命に呪われたものとして、詩人は呼びかけている。あてどなく寒村をぐるぐると回る痩せた農民こそが、畑そのものなのではないか。一見、自然主義的な農村をうたう詩には、前衛的な手法が潜んでいるように思われる。動詞の二つの意味範囲を重ねたのではないだろうか。

2篇の詩はいずれも、産業が発達して都市化が進むなかで、農民の暮らしが追い詰められていく情況を描き、どちらも金銭という悪を主題とする。『死刑宣告』に引き継がれるテーマである。寒村をうたう2篇の詩を、恭次郎は東京で書いた。「墓」「牢獄」「飢餓」「骸骨」「幽霊」といったドイツの表現詩人エルンスト・トルラーの詩集『燕の書』をはじめ、ヨーロッパ・アバンギャルドにもおなじみのモチーフは、詩人が体験した寒村の生活に深く刻まれていたのだ。第1号と第2号の他の同人の詩には、農村を主題とする詩は一篇もない。最終号まで、農村を扱った詩は恭次郎のこの2作品だけだ。

第1号のコラム「導火線」に寄せた恭次郎のエッセイ「村の事」(18頁)は、詩作品の背後にある思想を明らかにする。都会に出て2か月たってから書いたもので、赤城山麓のわずか全村32戸の故郷の寒村に残って養蚕を営み、畑を耕す兄達の貧しい家族に思いを馳せ、「絹の着物を着てゐる人間! 絹物づくめの人間! さうやつた文学! 其れは農村に逆に何をもたらせて来たか?」と述べて都市と農村、社会の貧富の格差の問題を提示し、読む者に突きつける。貧富の格差が今日も消えず、とりわけ国家間でさらに拡大していくことを思えば、現代に突きつけられた「疑問」でもある。

都へ!都へ!の文学!村へ!村へ!の文学はないのか?何故?

さらに恭次郎は次のように唱える。ここでも村は擬人化され、村そのものが村人だという詩人の考え方が現れている。

村は変る!都会が変ると等しく!

村は村自身を、村以外の者にたたき付ける!生きてゐる魂を彼にたたきつける。そして村は村で生きてゆきたい願望に燃えている。

村へ!村へ!村へ!

畑へ!畑へ!畑へ!

第3号の「階級抹殺論」を構成する3つのテキストのうちの最初は、唯一、農村を視野に入れており、ゆえに恭次郎が執筆したと考えられる。冒頭には、「第四階級の住む所は資本主義の牢獄である。野には地主と戦ふ小作人の蒼い顔がある。都会には労働者の飢と反抗と、君自身の為めに生きる者に獄舎がある」と記され、都会の労働者も農村の小作人も、資本主義社会に虐げられた者として描かれる。恭次郎の詩作品から農村が消えたあとも、資本主義による搾取の主題は、都会を舞台に引き継がれていく。

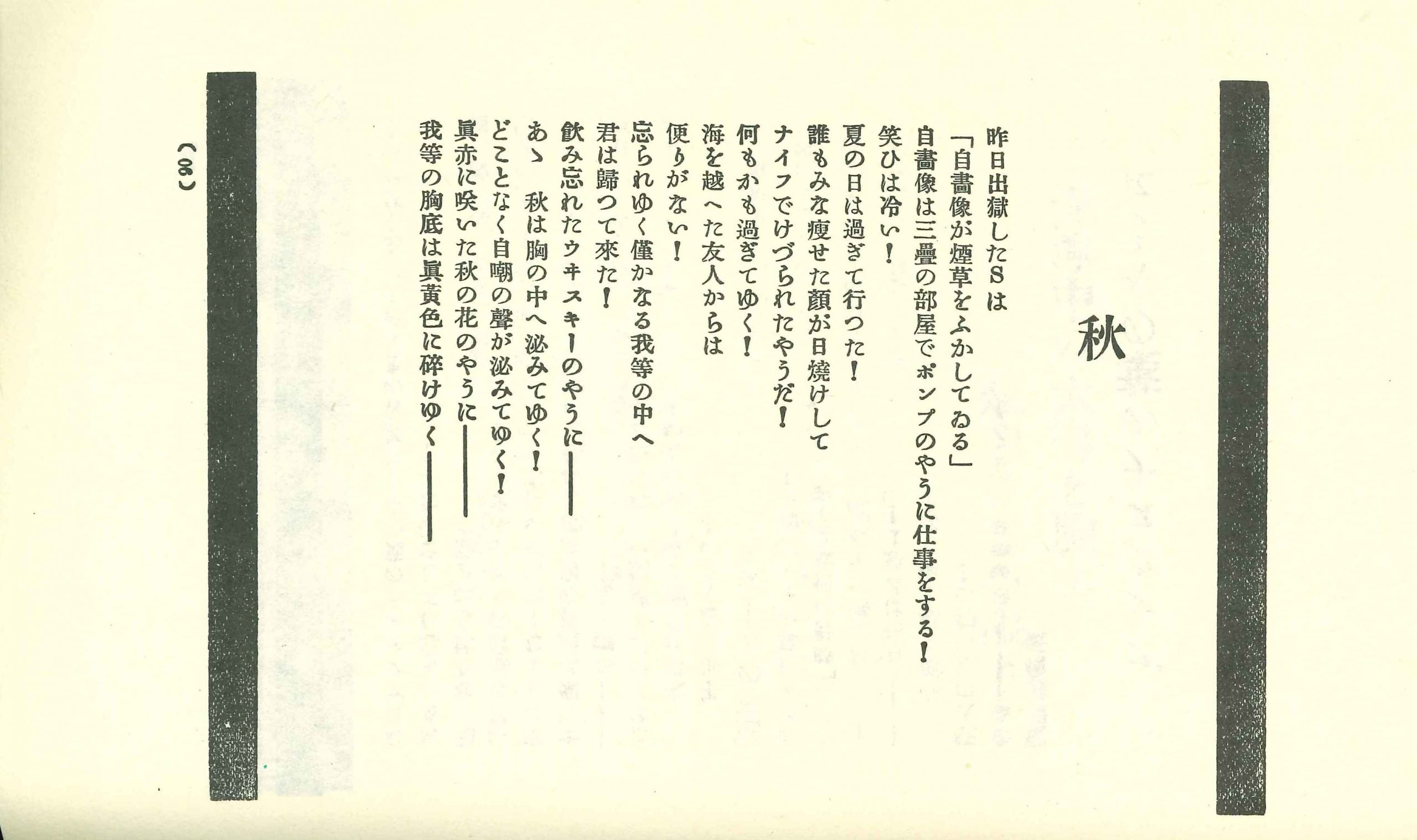

「秋」が生まれるまで

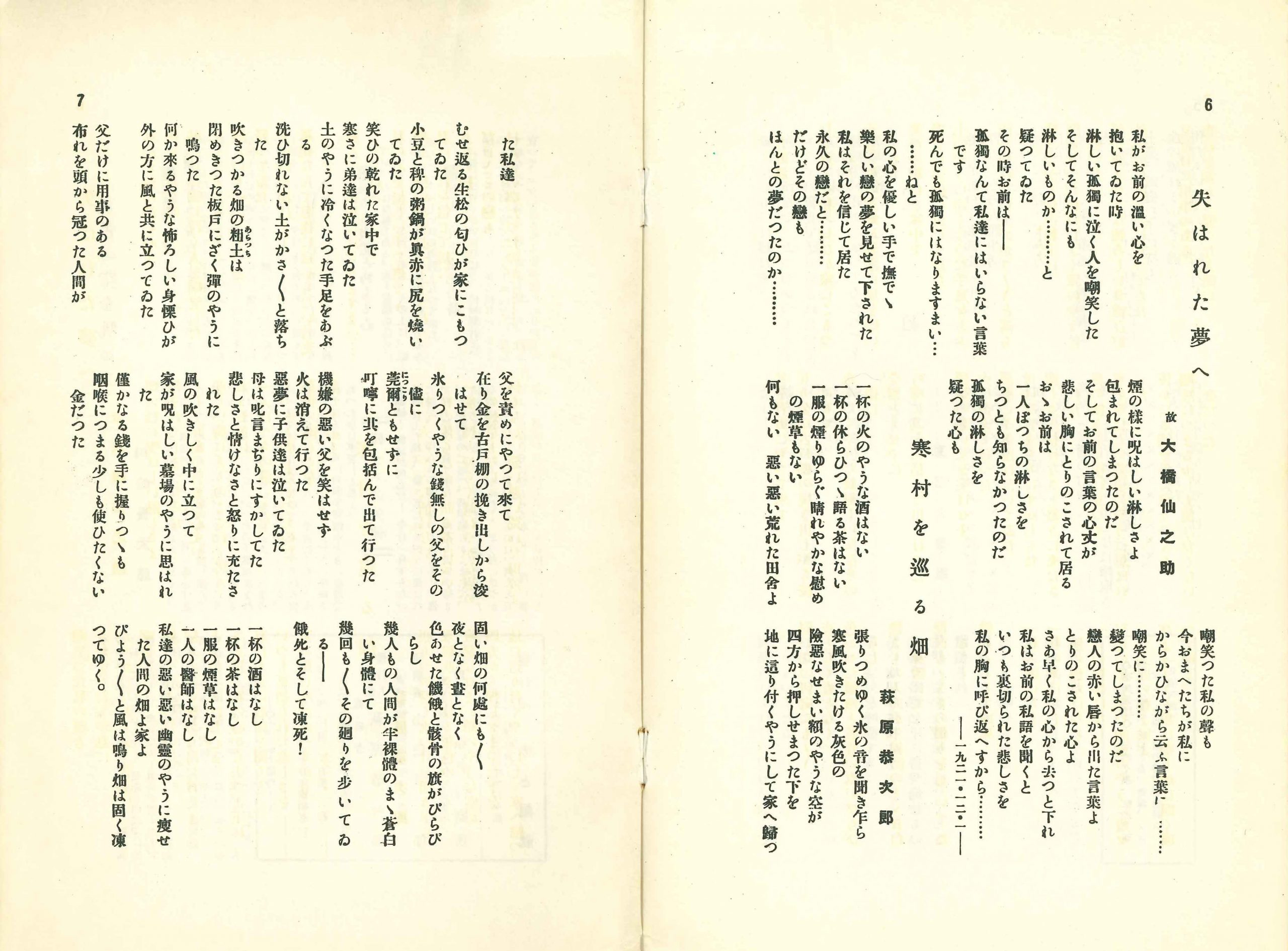

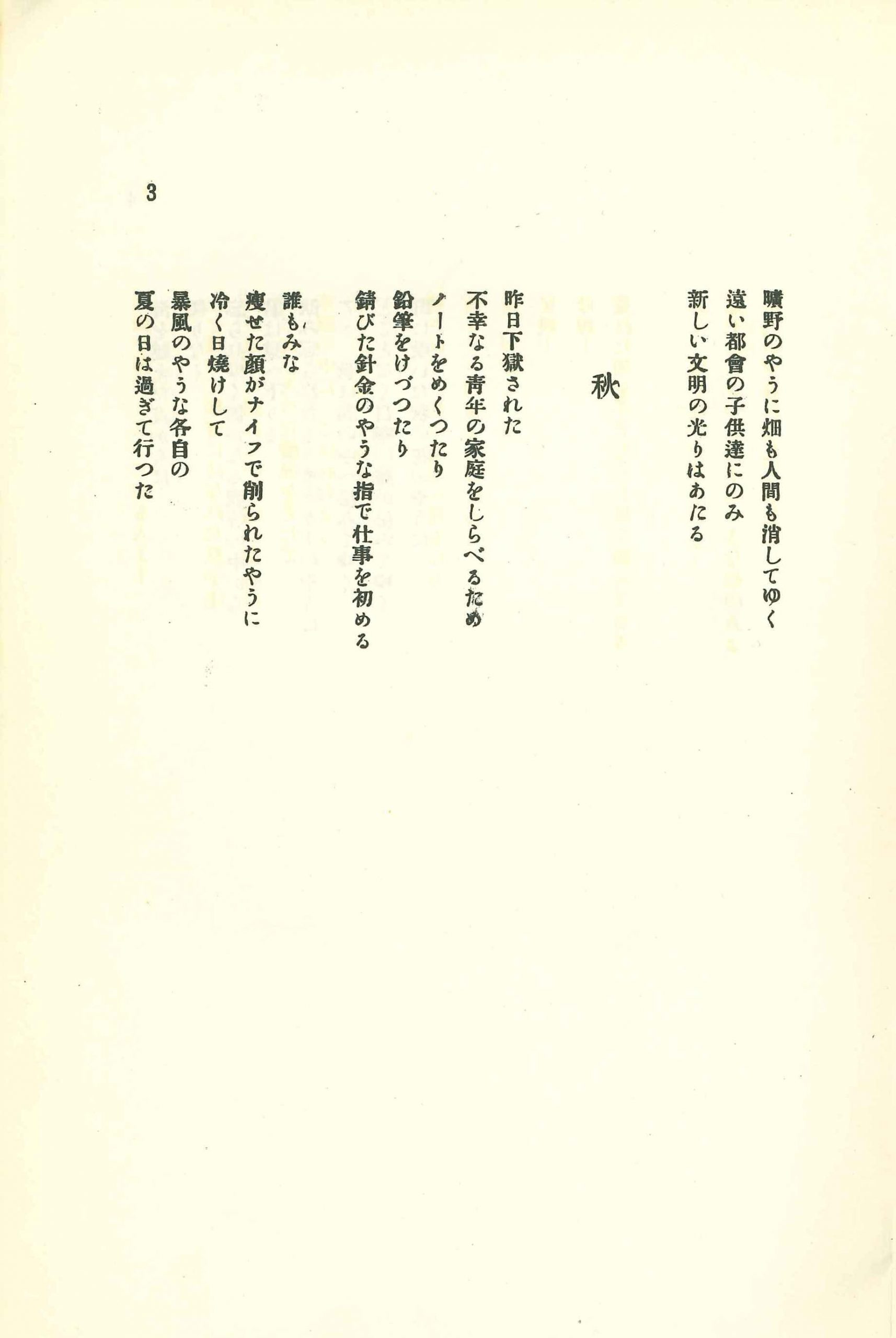

ここからは『赤と黒』から『死刑宣告』に収められた作品を読み解いてみよう。まずは「秋」である。「畑と人間」と同じ号に発表された詩だ。第1号発表の「秋」は、『死刑宣告』の第6章にあたる「悪夢を噛んでいる自殺者」篇に収められた9の作品のうち最後から2番目の作品である。この作品に前後して、「プラタヌナの葉のように」と「離れてゆく秋」が置かれ、秋という季節を意識してこの章は編まれている。「秋」はアバンギャルド期の初めの作品であることから、『赤と黒』掲載の初出形と『死刑宣告』の決定稿に多くの異同がある。

初出形と決定稿の違いは、まずセンテンスと句の関係である。初出形は3連18行(5/5/8)であるが、決定稿には連がなく17行で文字数は凝縮される。初出形の第1連は5行で1つの複文、第2連は5行で1つの複文、第3連は3つの複文から構成され、行を跨ぐ複文が中心である。決定稿では複文は2行に跨がる4つだけとなり、残りはすべて単文で、感嘆符「!」が文末に付され、緊張感が高められている。最初から2行目と終わりの2行だけに感嘆符がない。『死刑宣告』に発表された決定稿は、センテンスの終わりと句の終わりを一致させることで、なめらかな旋律を排して、テンポの速いリズムを生み、アバンギャルドの特徴を示す詩になっている。前述の宣言文の実践であり、『死刑宣告』(5頁)の序の主張「詩句を、一行を、散文の如く重荷を背にして疲れしむ勿れ!」の実践でもある。

2番目の違いは、ストーリーの設定にある。初出形の第1連の「不幸な青年の家庭を」調べる人物は決定稿で削除され、主人公に焦点が絞られる。さらに初出形の「下獄された君」は、決定稿では「昨日出獄したS」となった。思想犯として投獄されたのだろうか。「誰もみな」とは思想を共にする同志であろう。「下獄」から「出獄」と大きく変更されている。初出形では「忘られゆく僅かなる我等の中から/君は獄に下りる」とあったのが、決定稿では「忘られゆく僅かなる我等の中へ/君は帰って来た!」とあり、釈放の詩へ変化している。『赤と黒』に関わった人物でイニシアルがSの人物は壷井繁治、あるいは齋藤大のみだが、モデルは誰なのだろう。

3番目の違いは、詩の手法にある。初出形の第1連の5行は削除され、決定稿では「昨日出獄したSは/「自画像が煙草をふかしてゐる」/自画像は三畳の部屋でポンプのやうに仕事をする!」の3行に変わる。初出形にない「自画像」の擬人化、「ポンプのやうに」という異質な比喩など、前衛的な手法が用いられる。

初出形の5行からなる第2連は以下のとおりで、一連が長い複文となっている。

誰もみな

痩せた顔がナイフで削られたやうに

冷く日焼けして

暴風のような各自の

夏の日は過ぎて行つた

決定稿の5行は、3つの単文と一つの複文にまとめられ、ここでも感嘆符「!」が付されている。単文を用いることで、スピード感のあるリズムが生じている。

笑いは冷い!

夏の日は過ぎて行つた!

誰もみな痩せた顔が日焼けして

ナイフでけづられたようだ!

何もかも過ぎてゆく!

決定稿には、初出形にないセンテンス「何もかも過ぎてゆく!」が加えられ、無常観を示して普遍性が生み出されている。初出形の形容詞「冷い」は「日焼け」につながり、異質なものをつなぐ前衛的な手法であると言えるが、決定稿で「笑いは冷い!」と「笑い」に結合して最初に置かれ、虚無的な冷笑のイメージが強調される。初出形でもすでに前衛的な印象を与えた「ナイフでけづられた」ような顔のイメージは、凝縮された短い複文に置かれ、さらに印象を強めている。

初出形の第3連の8行は3つのセンテンスからなり、4行に跨がる長い複文ひとつ、2行に跨がる2つの複文(最終は倒置文)で構成されていた。決定稿は7行、4つのセンテンスからなり、4行による複文は消える。初出形の最終行「鮮に咲いた秋の花のように」は、決定稿では「真赤に咲いた秋の花のように」と、赤色によって視覚的な印象を具体化し、さらに「我等の胸底は真黄色に砕けゆく」と1行を加えて黄色を添えている。外の可視的な世界(秋の花)の赤に、内なる不可視的な世界(我等の胸底)の黄色が対比され、「我等」の精神が粉砕されるイメージを色彩によって視覚化している。赤い花が枯れて、秋に黄色くなり花びらが散るイメージ、生命力を喪失するイメージである。決定稿では初出形にはない「我等の胸底」のモチーフによって、見えない世界、内的な世界を取り込んだ。『死刑宣告』で恭次郎は下獄から出獄へと設定を大きく変えたが、解放や勝利の歓びは描かれず、同志である「我等」の絶望感が強められている。

恭次郎が「秋」の決定稿で何一つ手を加えず初出形のまま残した句は、「どことなく自嘲の声が沁みてゆく」だけだ。この句の皮肉で虚無的な気分こそ、黄色に砕かれる胸底のイメージに重ねられ、詩にはニヒリスティックな多義性が与えられることになった。

『死刑宣告』所収の「秋」は、『赤と黒』の「秋」に前衛詩の手法を駆使して変更を加えて生まれたのだった。「秋」は『赤と黒』から『死刑宣告』に収められた5作品のうちで、特に改訂箇所の多い作品である。「畑と人間」と同じ第1号に発表され、詩人がアバンギャルド詩運動に加わって日の浅い時期の作品であり、いくつもの変更が必要だったのだろう。第3号に発表した「無題」から、恭次郎の詩は農村詩から都会詩に脱皮する。いよいよアバンギャルド詩人恭次郎の誕生である。

注 文中の引用は、以下の書物による。旧漢字を新字に改めた。

『赤と黒』1号-4号+号外、1923年1月-1924年6月

(『プロレタリア詩雑誌集成 上』伊藤信吉、秋山清編、戦旗復刻版刊行会、1983年所収)

萩原恭次郎、『死刑宣告』、長隆舎、東京、1925年

(名著復刻詩歌文学館 <石楠花セット> 日本近代文学館 東京 1981年)

執筆にあたって以下を参照した。

「『死刑宣告』*初出形・校訂・異文」、『萩原恭次郎全集』第1巻、静地社、東京、1980年、p.547-p.592

「年譜」、『萩原恭次郎全集』第3巻、静地社、東京、1982年、p.489-p.512

「初出誌紙一覧」、『萩原恭次郎全集』第3巻、同上、p.521-p.524

『日本現代詩辞典』、分銅惇作、田所周、三浦仁編、桜楓社、東京、1986年

『新潮日本文学辞典』、新潮社、東京、1988年

古俣裕介、『‹前衛詩›の時代』、創成社、東京、1992年

山崎佳代子 (やまさき・かよこ)

詩人、翻訳家。1956年生まれ、静岡市に育つ。北海道大学文学部露文科卒業。サラエボ大学文学部、リュブリャナ民謡研究所留学を経て、1981年よりセルビア共和国ベオグラード市在住。ベオグラード大学文学部にて博士号取得(比較文学)。著書に『ドナウ、小さな水の旅 ベオグラード発』(左右社)、『パンと野いちご』(勁草書房)、『ベオグラード日誌』(書肆山田)、『戦争と子ども』(西田書店)、『そこから青い闇がささやき ベオグラード、戦争と言葉』(ちくま文庫)など、詩集に『黙然をりて』『みをはやみ』(書肆山田)、『海にいったらいい』(思潮社)など、翻訳書にダニロ・キシュ『若き日の哀しみ』『死者の百科事典』(創元ライブラリ)など。