史上初、重要文化財だけの展覧会が浮かび上がらせるもの

1952年に開館した東京国立近代美術館は、昨年(2022年)に開館70周年を迎えた。これを記念した展覧会「東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密」が現在開催中だ。

明治以降の絵画・彫刻・工芸から国の重要文化財(以後、重文)に指定されている作品を集め、一望する本展で特筆されるのは、展示作品のすべてが重文指定作品という、空前絶後の企画を実現させたことだ。

重文とは、1950年に制定された文化財保護法に基づき、日本の美術史上、重要とされる作品をその指定対象としてきた。1955年には、明治以降の制作、いわゆる近代美術の作品がはじめて指定される。

同時代に開館した東京国立近代美術館は、この仕組みとともに生まれ、歩んできたとも言える。同館が所蔵する近代以降の重文作品は16件と最多だ。この所蔵品を主軸に、全国からトータル51件の重文作品が集められた。

2023年現在、明治以降の絵画・彫刻・工芸における国宝の指定はなく、重文指定が68件のみである。そのうちの75%にあたる作品が本展で見られる(一部展示替えを含む)。しかも同館が所蔵する16件については、通期で展示されるという大判振る舞い。

これらは、“ポスト国宝” の作品であり、所蔵する各美術館でも国宝に相当するものとして大切にされている。また保護の観点から、貸し出しや公開も厳しい基準によって制限されている。これだけの重文作品が集まるのは、まさに奇跡的な空間となる。

そして、単なる“名品展”にとどまらない切り口が、本展のもうひとつの見どころだ。

現在名作、傑作として重文となっているものには、意外にもつい最近の指定であるものや、現代から見ると、「なぜ、この作家のあの作品ではなくこれが……?」と感じるものも少なくない。

今回、それぞれの作品がいつ、どのような理由で指定にいたったのかを「秘密」として追う。

会場では、「日本画」「洋画」「彫刻」「工芸」の4つのジャンルを各章立てとして、作家別や時系列ではなく、指定年を追う形で、その理由とともに作品を見ていく構成となっている。

"「問題作」が「傑作」になるまで”

この副題が示す通り、そこから感じられるのは、まさに時代を先取りし、あるいは新たな解釈のもと、斬新な表現で当時は賛否を巻き起こした「問題作」こそが、次世代の表現を切り拓いていった、日本美術史上の「傑作」であることだ。

同時に、重文指定の歴史には、毎年コンスタントに進められてきたのではなく、法制定後の1955年の最初の指定から明治100年となった1967年の次の指定までと、1982年の指定の後1999年までの間に中断があることがわかる。その間に、評価の基準や視点が、変化していくことも見えてくるだろう。

作品のほかに、こちらの年表も本展の見どころのひとつ。制作の編年ではなく、重文指定された年順に作品が並べられる。その評価基準の変遷を視覚的に確認できる。

それは、芸術家たちが制作した近代はもちろん、戦後、高度成長期、そしてバブル期とその後という、芸術の分野にとどまらない、政治、社会、文化の様相をも浮かび上がらせる。

「1 日本画」

明治以降の重文指定は、まず日本画から始められた。

1955年には、狩野芳崖と橋本雅邦の作品4点が選出された。ともに幕末の狩野派に学び、明治期にはフェノロサや岡倉覚三(天心)の助言を受けながら、新しい時代の日本画の確立を目指した画家だ。

芳崖が死の4日前まで描いていた、まさに絶筆の作品は、近代美術のなかではじめて重要文化財に指定された。従来の仏画にはない、母子の情を感じさせる観音菩薩と赤子の姿には、1882年に初孫を得たことや、前年の妻の死が反映されていると考えられる。凋落の一途の狩野派で極貧にあった芳崖が、お抱え外国人フェノロサに見いだされ、到達した表現に込められた個人の想い。近代の新しい日本画の転換を告げる一作だ。

その後、1960年代には、東京美術学校で雅邦に学んだ菱田春草や横山大観、下村観山ら、さらには今村紫紅、速水御舟など、日本美術院の画家が多く選出される。京都画壇では竹内栖鳳が続く。

再興日本美術院の10周年と自身の東京美術学校卒業後の画業30年を期して制作された絵巻は、全長40.7mにおよぶ。山奥の一滴の水が集まって、沢をわたり、やがて大河となって海に注ぎ、嵐のなか龍となって再び天へと昇る。自然の大いなる循環に人生をなぞらえた、まさに畢生の大作だ。しかも発表初日に関東大震災が起こるなか、無事に救い出されて現在に至るというエピソード付き。制作から最短で重文指定となった作品。2023年は作品が描かれてちょうど100年。5年ぶりの全巻公開。

堂々の絵巻が拡げられた空間。全会期展示される。貴重な機会なのでお見逃しなく。

第4回の文展で初めて審査員を任命された春草は、恥じない大作をと、屏風の制作にかかるも、納得がいかずにそれを放棄。急遽、近所の焼き芋屋の飼い猫を借りてきてわずか5日間で仕上げたという本作は高い評価を得て、いまも多くの人に愛される。目を離した瞬間に画面からいなくなりそうな黒猫は、ぼかした輪郭でやわらかい毛並みを表しつつ、しっかり描かれた耳と脚が張りつめた緊張感を伝える。その写実は、リズミカルに配された金泥の柏の葉の装飾性とみごとな対をなす。開期中最後の1週間、嬉しい展示が実現した。

※(夕)は4月18日~5月14日展示

紫紅がインド旅行に基づいて描いたとされる絵巻には、旅程で実見したシンガポールや伽耶の風景を含んで、南国の自然とそこに生きる人びとが表される。鮮やかなオレンジに青、緑、金砂子もふんだんに、熱国の空気を伝える。再興日本美術院の第1回展に出品されるも賛否が分かれたのは、その激しい色彩にあったようだ。しかし、日本画の常識を破った彩色と装飾性の一致こそが、新しい可能性を開拓したとして指定に至る。会期中に全2巻を見られるこちらも貴重な機会。このためのデッサンもコレクション展に展示されている。

1999年以降には、栖鳳の門下であった土田麦僊と村上華岳や、女性画家として上村松園の作品も指定された。院展系の小林古径や前田青邨、安田靫彦らに、官展系からは鏑木清方、平福百穂、松岡映丘らの作品が指定となる。そして、2016年には、西洋のモダニズムを取り入れて、写実でありながら、抽象的、装飾的な画面を構成した福田平八郎の《漣(さざなみ)》が指定されるにいたる。

初期には東京美術学校と岡倉の率いた東京美術院の活動が評価され、やがてその表現とともに対象が広がっていく様子が見られる。

円山四条派の流れをくみ、京都画壇で活躍していた栖鳳は、西洋の写実を取り入れて、伝統的な日本画に新しい表現を付与した。東本願寺からの天女の天井画の依頼を受けた栖鳳は、頼んでいたモデルが病で急死したため、代わりを頼んだが、その女性が慣れていないため脱衣の際に躊躇した。その一瞬にインスピレーションを受けて別途制作されたのが本作という。「美人画」の系譜に、モデルの心情を描き出した新しい表現として、彼の数少ない人物画が重文指定となった。現代ならば、男性画家と女性モデルというジェンダー論からの考察の契機となるかも。

「美人画」で知られる松園だが、彼女の作品は女性ならではの感性と心情が込められており、いわゆる(主に男性目線からの)美人画とは一線を画している。その代表的な一作が本作といえよう。モデルは息子・松篁(しょうこう)の妻とその子ども。息子の妻と孫の姿は、江戸時代の面影が残る京の町の風俗に描かれ、そこには彼らへの愛情とともに、亡き母への想いも込められているという。現在、近代美術で重文指定を受けている女性は松園ただひとりで、指定年は、日本美術界でもジェンダー研究が盛んになった頃。今後こうした社会的なまなざしはさらに指定に反映してくるのかもしれない。

横山大観 《瀟湘八景》 重要文化財 1912(大正元)年 東京国立博物館 3月17日~4月9日展示

「2 洋画」

洋画がはじめて指定対象となったのは、1967年、高橋由一、浅井忠、青木繁の3点だ。

翌年には黒田清輝の《舞妓》(1893)が指定されるが、黒田の作品でわたしたちがよく知っている《湖畔》(1897)が指定されたのは1999年のこと。印象派からの影響が直接に感じられる作品の方が先に評価されたことは、当時の基準がどれだけ西洋の技術や思考を体現しているかにあったことを思わせる。

作者の名前を知らなくともどこかで目にしたことがある一作だろう。洋画で最初の重文指定作。幕末にもたらされた西洋油彩画の写実に魅せられた由一は、独学でその技法を研究する。明治に入ってから本格的に油彩画を学び、本作が制作された。この題材と表現には愛着があったらしく、このほかにも数点の《鮭》が遺されている。皮のごわごわした固さと、切り口のしっとりとした身の質感の違いを確認しよう。その写実は、吊るしている紐にも及び、藁縄の毛羽立ちまで忠実に再現されている。現代ならば超絶技巧といえそうだが、当時の人びとの眼にはより純粋な驚きをもたらしただろう。

芦ノ湖畔で憩う夫人の姿を描き、郵便切手にもなった黒田の代表作は、意外にも最近の重文指定。実は明治100年を記念して明治時代の作品がまとめて重文指定にされた1967~68年、本作も候補に選ばれていながら選外となったという。それは、あまりにも日本的な風景を穏やかな色彩で描いていたから。後年に指定された際の理由は、日本的な主題を西洋画の技法に融合させて、日本の油彩画を確立したという、まさにそれゆえにこそだったそうだ。評価基準の変遷を感じさせる好例と言えよう。

『古事記』の海幸彦・山幸彦の挿話から、兄に借りた釣針をなくしてしまった山幸彦が、釣針を探して海底にあるわだつみの神殿の井戸を訪ね、その傍に立つ香樹に登った際に、海神の娘・豊玉姫に出会う場面を描く。赤い衣で横顔を見せているのが豊玉姫。水壺を持つのは姫に彼の存在を知らせた侍女だ。青木はこの作品に3年の構想をかけ、実際に長崎で潜水して海底のイメージをつかむまでに心血を注いだというが、展覧会では賛否が分かれ、3等賞末席という不本意な結果となった。それから100年後、明治の浪漫主義を代表する油彩画として評価されることになる。

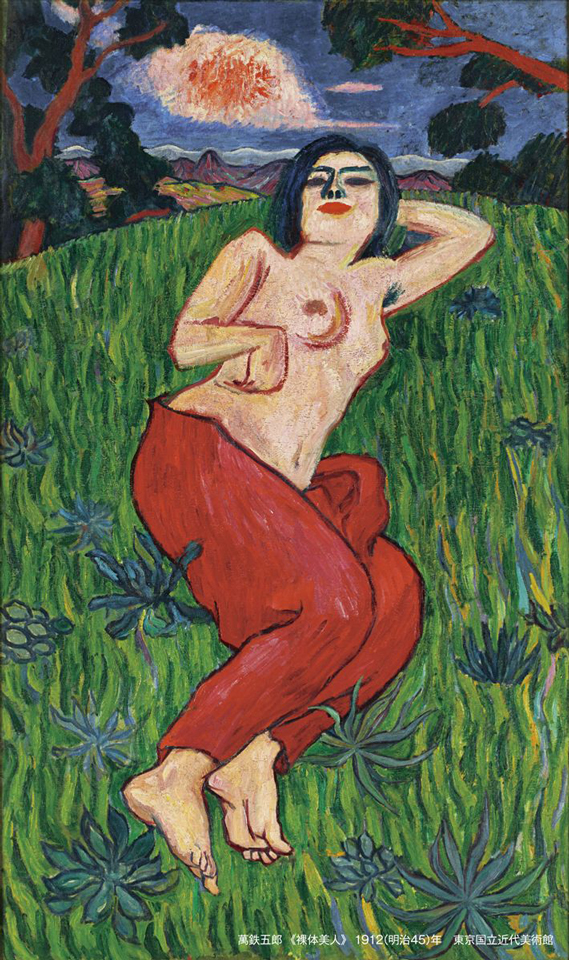

平成以降の指定では、明治期の作品で未指定だった重要作家として、原田直次郎、山本芳翠、和田三造らのほか、萬鉄五郎、関根正二、小出楢重ら、大正期に西洋の多様な動向を吸収しつつ独自の表現を生み出した画家たちの作品が選出されている。

近代美術が常に先の世代に対する批判精神から生まれてきたことを反映した評価基準の変化が読み取れるだろう。

黒雲が立ちこめる海に、雲とともに現れた龍の背に乗った観音菩薩。さながら、SFかアニメーションのワンシーンのようなファンタジックな作品は、ドイツで油彩画を学んだ原田が、西洋の宗教画の描法で日本の仏画を描いた、まさに東西融合(というよりぶつかり合い?)の一作。真剣に描かれているがゆえにどこかキッチュさをまとう表現は、やはり発表当時は、サーカスの女芸人のよう、と戸惑いをもって受け止められたという。よく見ると、龍の表情はおとなしめ。写実を重んじた描写において、実在しない龍は、飼っていた犬や鶏などを参考にしたそうだ。

東京美術学校で黒田清輝に学んだ萬は、その後ゴッホやフォーヴィスム、さらにはキュビスムなど、西洋で展開するさまざまな表現を取り込んで、自身の画風を変化させていった画家だ。彼が卒業制作として描いたのが本作。ゴッホの影響を感じさせる早い時期の作品は、同時に草むらに眠る裸体美人を描いた師・黒田と同じ主題を扱いながら、全く異なる視点と表現で、次代を切り拓いた。その年の卒業制作者19名中16番目という低評価を受けた作品は、女性がこちらを睥睨する、その視点のヒエラルキーの逆転も評価され、近年、日本におけるフォーヴィスム吸収の先駆的作品として、萬の代表作となる。

いわずと知れた劉生の麗子像のなかでも最も知られている作品。8歳の姿を描いたもので、画家自身が「今迄の私の画にあまりなかつた、やはらか味が加へられてあります。一種妖艶の様な味が加へられました」と述べている。確かに、デューラーやフランドル派など、中世ドイツの画風を取り込み、「デロリ」ともいわれた写実作品を描いてきた彼の作品の固く冷たい印象は薄れている。麗子の肖像を描くにあたり、「顔や眼にやどる心の美、一口に云へば深さ」を会得し、それはレオナルド・ダ・ヴィンチに教えられたともいう。この微笑、モナ・リザにかさねて見たくなる。劉生独自の造形美のひとつの到達点として評価された。

右:高村光雲《老猿》越しに「油彩画」の展示室を望む

「3 彫刻」

現在、重文に指定されている彫刻作品は、6点にとどまる。

最初に指定されたのは、1967年の荻原守衛、その後、イタリアから招かれて、工部美術学校で彫刻を指導したラグーザの作品が指定される。

日本の仏師の伝統を受け継ぎながら、写実に基づいた木彫で知られる高村光雲の作品が指定されたのは、意外にも1999年になってから。

ここにも、重文指定の初期においては、ロダンなど西洋彫刻の造形をどれだけ作品に反映できているかが重視され、後年には和洋の理念をいかに自身の造形に融合させ、昇華させたかに重きが置かれる、評価軸の違いが見られる。

岩の上で腰を据えて虚空を見あげる老猿。左手につかんだ数本の羽から、捉え損ねた鷲をにらんでいることが察せられる。その迫真性と貫禄はいまも見る者を圧倒する。明治を代表する彫刻家・光雲の代表作もまた、アメリカ・シカゴで開催された万博で受賞した明治期の木彫の代表作と目されながら、明治100年のタイミングで重文の指定からもれた。当時の彫刻に対する評価が、ロダンなどの影響を感じさせる西洋の浪漫的な要素にあり、日本の伝統的な技に写実を付与し、新しい木彫の在り方を示したことが評価されるには、その基準の変遷を待たねばならなかった。

山形の仏師の家に生まれた新海は、彫刻の才を認められて後藤貞行に師事し、その後ベルリン美術学校でアカデミックな彫刻技法を学ぶ。第1回文展の審査員として出品された石膏原型は、90㎝におよぶ台座も自作。本展は原型と台座がともに並ぶ貴重な機会だ(ブロンズ像もコレクション展の方で見られる)。裸体像だが、両手を添えた胸から脚にかけて薄い手ぬぐいが貼り付いている。黒田の裸婦像を契機とした「裸体画論争」の影響がいまだ残っていた時代、台座や手ぬぐいも批判をかわすための工夫と考えられているが、敢えて等身大以上の裸体像を制作した作家の意欲が感じられる。頭は日本人ながら身体は西洋人のプロポーションで、和洋の美術を融合させた新しい彫刻として評価された。

「4 工芸」

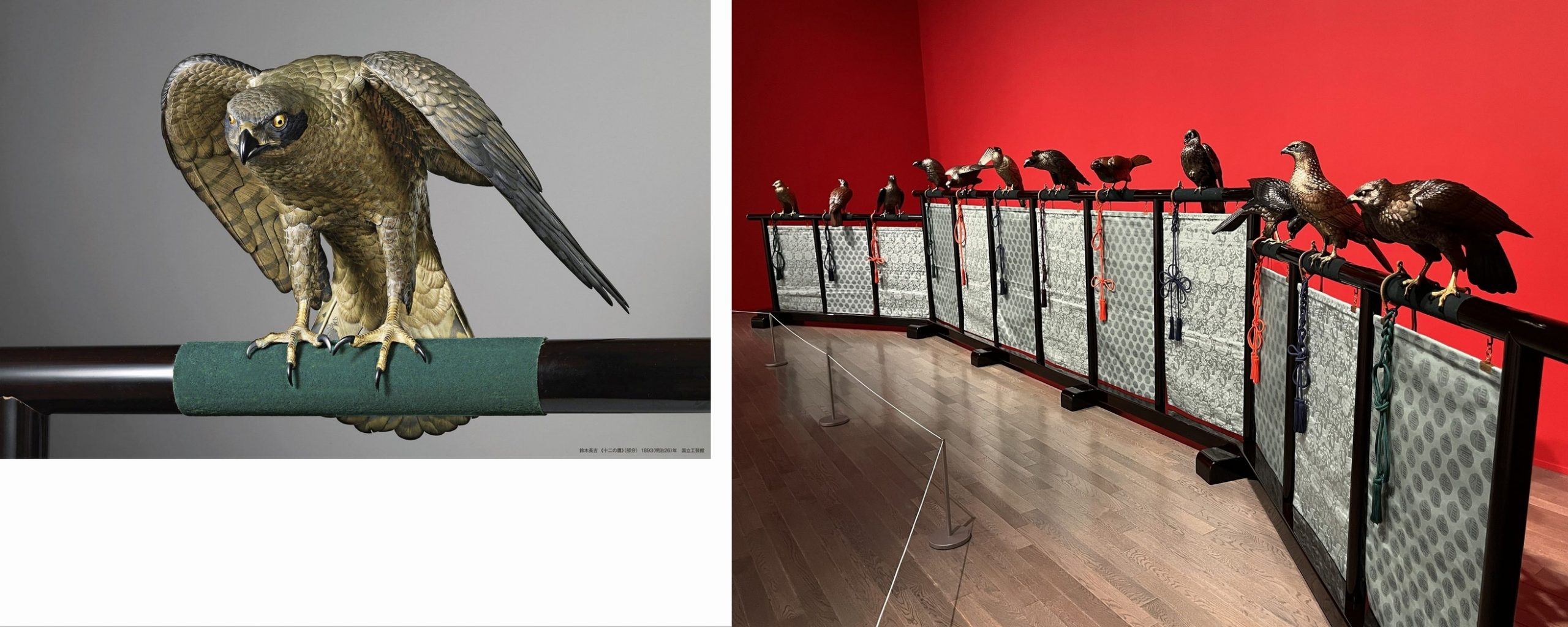

工芸師を重要無形文化財(人間国宝)に指定する制度が先行したためか、工芸作品の重文指定はかなり遅く、2001年からのことだという。明治期に活躍した鈴木長吉の《鷹置物》(1892)が最初である。

国家の威信をかけたプロジェクトで臨んだシカゴ万博(1893)の出品作であり、このほか現在9点ある工芸の重文指定作品のうち、あと4点もこの博覧会に出品されたものだそうだ。

明治期の海外を意識した輸出工芸品は、装飾過多な点が評価されずに等閑視されてきたが、近年、博覧会研究が深まり、その技術の高さが「超絶技巧」としても評価されるようになったため、平成以降の重文指定につながったようだ。評価基準の変化がよく感じられる選定といえる。

右:展示から 2019年指定

数え18歳で江戸の金工師として開業した鈴木は、明治に入ると起立工商会社の鋳銅場の工長として輸出向けの金工品を多く手がけ、内外の博覧会でその名を知らしめた。こちらは明治以降の近代工芸の重文指定第1号となった作品。多彩な金属で作られた12羽の鷹が大緒(おおお)に繋がれ、それぞれに木製漆喰の架(ほこ)に止まる。近世の武家に好まれた「架鷹図(かようず)」を立体化した作品は、日本の伝統と工芸の技を世界に示すにふさわしいものとされた。12羽それぞれの鷹の個性が感じられる造形はみごと。江戸時代以来の金工の粋を集結したとされてきたが、近年の調査で当時最新技術であった電気メッキが使用された可能性が出てきたそうだ。伝統と革新が融合した明治工芸の在り方の再考の可能性を示唆する一作。

口縁を大胆に歪め、脚部はヘラで削り取った跡が生々しい大ぶりの鉢には、大小2匹の渡り蟹が貼り付いている。今にも動き出しそうな蟹も陶製。これを貼り付け、無釉のまま焼成してから上絵具で細部まで彩色したという。胴の青釉のしたたる感じと相まって、そのリアルさがグロテスクにも感じられる。当時日本のやきものは、海外向けに過剰な装飾がほどこされたものが多く制作された。その一環とみなされ、この時期のやきものは評価が低かったが、近年その精巧な技の再評価が進み、見直しがなされつつある。本作もその彫刻的な独自性が評価された。

初代宮川香山の《褐釉蟹貼付台付鉢》とともに重文に指定された板谷波山の《葆光彩磁珍果文花瓶》(右、泉屋博古館東京蔵)。彼が開発した独自の技法により、全体に淡い光がかかったようなやわらかい効果を感じたい。

また、工芸品は重要作の多くが皇室に献上され、指定の対象外とされていたが、2021年からは指定対象となり、2022年には海野勝珉の《蘭陵王置物》(1890)が指定された。今後も増えていくことが期待される。

明治期に、西洋から「美術」という言葉や「絵画」「彫刻」「工芸」といったジャンルの概念が輸入された日本において、美術史そのものの歴史が欧米に比して遅まきのスタートだったといえる。

日本の美術の歴史を見直し、それらの海外流出を防ぎつつ、文化財を保護するために法律を制定した近代。戦後の混乱のなか、その理念を引き継いで新しい文化財保護法が制定され、現在に至っている。

そして、その評価基準は、時代を映し、社会を反映して、常に見直され、更新されていく現在進行形のものなのだ。

次代の重文指定の作品には、わたしたちの評価が反映されていくのかもしれない。

「国宝」だから、「重要文化財」だから“よいもの”なのではなく、なぜ、どこが重要なのか、そんな気持ちで作品に接してみたい。

大好きな作品はもとより、これまで「なぜこれが傑作と言われるのかよくわからない」と思っていた作品にも新たな魅力を感じられるはずだ。

展覧会概要

「東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密」 東京国立近代美術館

会期、開館時間、展示作品やその展示期間などが変更になる場合がありますので、必ず事前に展覧会公式サイトでご確認ください。

東京国立近代美術館

会 期: 2023年3月17日(金)~ 5月14日(日)

※会期中展示替えあり

開館時間:9:30‐17:00(金・土曜は20:00まで) 入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜(5/1、8は開館)

観 覧 料:一般1,800円、大学生1,200円、高校生 700円、

中学生以下、障害者手帳提示者とその付添者(1名)は 無料

※本展の観覧料で入館当日に限り、同時開催の所蔵品展「MOMATコレクション(10時開場)」も観覧可能

問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

展覧会公式サイト https://jubun2023.jp/

【展覧会公式図録】

本展出品作はもちろん、残念ながら展示が叶わなかった作品17件についてもカラー図版とともに「秘密」を紹介してくれている。現在時点における日本近代美術の参考書としては、嬉しい一冊となっているのでおススメだ。

仕様:A4変形判、価格3,300円(税込)