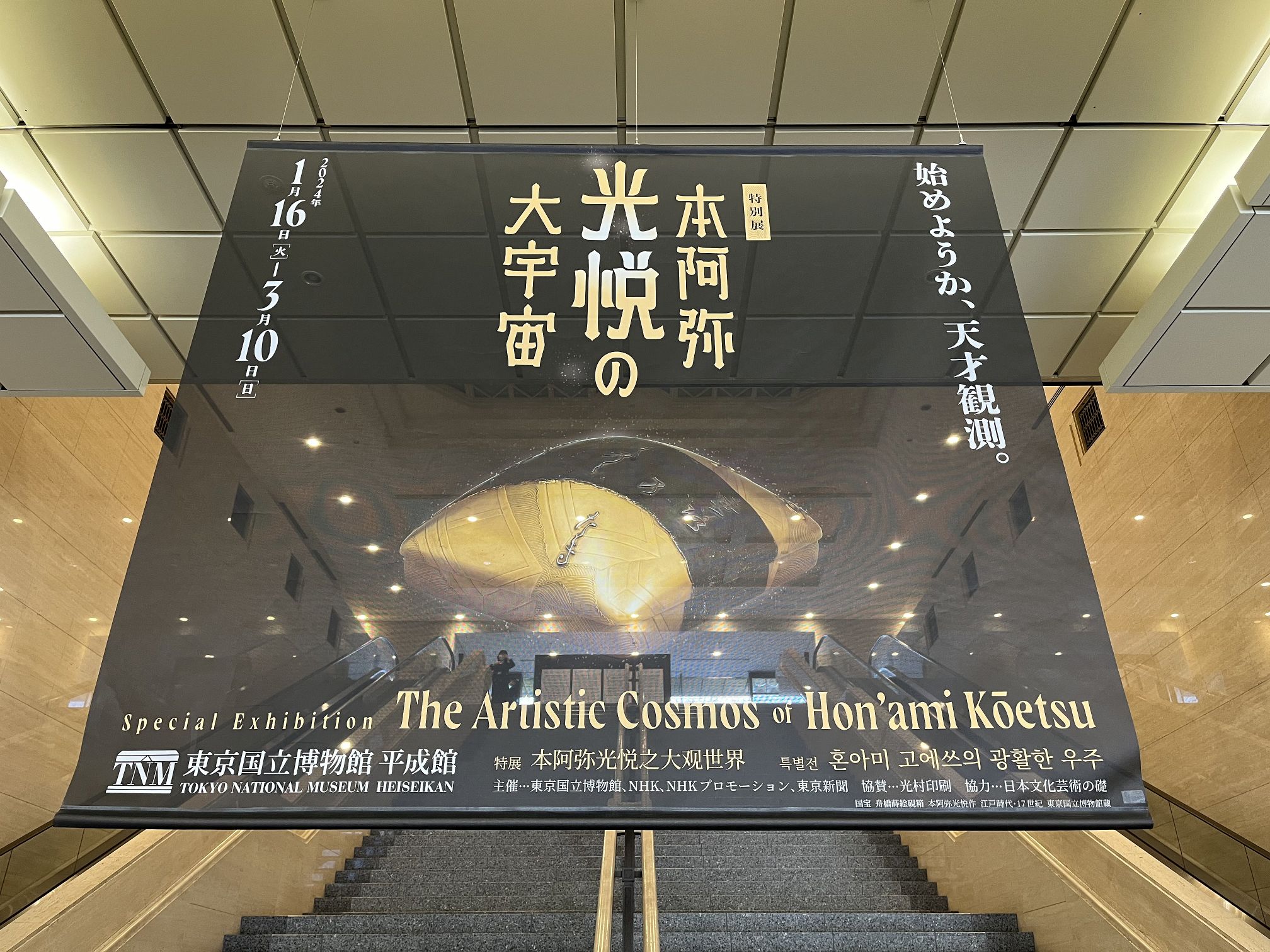

本阿弥光悦の深遠で謎めいた美意識に迫る新たなアプローチ

本阿弥光悦(1558–1637)は、戦乱の京で由緒ある刀剣鑑定の家に生まれた。

「寛永の三筆」と称される能筆家で、その書はもちろん、漆芸、茶陶でも彼の名のもとに残された作品は、いずれも名品揃いという稀有な存在は、「琳派の祖」である“マルチアーティスト”として知られる。

しかし、そもそも「琳派」とは、光悦や俵屋宗達の造形を尾形光琳が自身に取り込み、その光琳に酒井抱一が私淑した流れを近代に改めて顕彰し、昭和になってから名づけられたものだ。「琳派の祖」という形容でとらえられたように思われている光悦は、後世にそこまでの影響を与えたことは紛れもない事実ながら、全体像が実はよくわかっていない。

光悦の孫の作とされる本像は、生前の姿を写したとされる貴重なもの。会場出口には、この像を元にして描かれた近代の画家・神坂雪佳による肖像画も紹介されている。

大きな存在でありながら、いや、それゆえに見えてこない本阿弥光悦という人物とその造形を総合的に見通すことを試みる展覧会が東京国立博物館 平成館で開催されている。

本展で注目するのが、光悦が生きた時代の社会的背景だ。

応仁の乱により焼け野原となった京は、豊臣秀吉の統治から徳川幕府の管理社会への移行と、いまだ激動の中心地だった。没落する貴族や疲弊した武家に代わり台頭してきたのが町人、京の町衆である。

彼らは豊かな経済力を背景に、為政者たちとの関係を保ちつつ、変転激しい世にあって自身の家職(家業)を守っていく。そこに大きな役割を果たしていたのが、現世利益を説く日蓮法華宗。裕福な商工業者たちは法華宗の檀家衆としてネットワークを形成し、互いに婚姻関係を結びつつ、その連携を強化、拡大していく。

彫金の後藤家、茶碗の樂家、絵画・扇の俵屋、蒔絵の五十嵐家、呉服の尾形家などが連なり、そのなかで、刀剣鑑定の本阿弥家は、室町時代からの由緒ある名門であるとともに、職業柄、武家や公家との関わりが深かったこともあり、リーダー的存在として一目置かれる家柄だった。

その法華町衆と本阿弥家の家長という光悦の在り方を通して、光悦自身の手による書や作陶から見いだせる内面的な世界と、当時の京の社会状況下に生まれたさまざまな造形を照射する。

それは、本阿弥光悦の人物に新たな肉付けを提示し、その造形に感じられる深遠な美意識に近づく契機となるだろう。

会場では光悦の関わった造形に沿い、「刀」「信」「漆」「書」「陶」の5つのカテゴリーをアプローチとして、関連する史料とともに4章の構成で追う。

右:展示風景

隅の丸い方形の形状は、近世初頭に登場した硯箱の特徴ではあるが、大きく張り出した蓋は、光悦ならではの造形。蓋には、金地に鉛板で大きく橋を配し、そこに光悦流の文字が銀板で散らされる。繊細緻密な蒔絵に大胆な意匠を持ち込んだ感覚は、いまでもモダンな輝きを放つ。会場では入り口に展示され、光悦の美意識と本展を象徴する。

| 第一章 本阿弥家の家職と法華信仰 ――光悦芸術の源泉

本阿弥家は刀剣の研磨や鑑定を家職とした名家。その歴史と伝統、そして刀を見極める審美眼と家職を介した人脈が、光悦の活動の背景にある。

同時に、本阿弥家は日蓮法華宗に深く帰依しており、本人も熱心な法華信徒だったそうだ。それは、光悦が晩年に草庵とともに建てた光悦寺が法華題目堂にはじまることからもうかがい知れる。元和元年(1615)に拝領した京都・鷹峯の地に光悦が構想した芸術家村「光悦村」にも、法華宗信仰で結ばれた職人たちが集ったと考えられている。

ここでは、本阿弥家の家系図や刀剣鑑定にまつわる書状、実際に光悦が関わったことが判っている名刀の数々から、彼の生家の家職を知る。

また、光悦が寄進した経文や彼が大書した法華寺の扁額などに、その信仰の篤さを感じる。

刀剣の紹介で本阿弥家や光悦の関わりがとりあげられることはこれまでにもあったが、日蓮法華宗との関わりを深く知る機会は少なかっただろう。優雅で斬新な芸術的活動の源泉に、宗教への信心があることを感じるのは、新鮮な感覚になるかもしれない。

左下:(刀装) 刻鞘変り塗忍ぶ草蒔絵合口腰刀 江戸時代・17世紀

右:展示風景

光悦の指料(自身が身につける刀)と伝えられる唯一の短刀。鎌倉時代から続く刀工の銘も入った貴重な一作には、光悦の筆とされる「花形見」の文字が金象嵌される。付属の刀装は朱漆に金蒔絵で忍ぶ草があしらわれる。刀に刻まれた文字と刀装の忍ぶ草。謡曲のテーマがそこに見いだせる。

在銘作はないながら、越中国(現・富山県)で刀工として名を馳せた郷義弘の作とされる数少ない名刀に、光悦の鑑定書が付された、唯一無二の存在とのこと。

下:刀の展示風景から

左から:国宝 刀 無銘 正宗(名物 観世政宗)、国宝 刀 金象嵌銘 城和泉守所持 正宗磨上 本阿(花押) いずれも相州正宗 鎌倉時代・14世紀 東京国立博物館蔵

光悦筆による扁額も集合。

重要文化財 立正安国論 本阿弥光悦筆 江戸時代・元和5年(1619) 京都・妙蓮寺蔵

日蓮上人の代表的な著作を光悦が書写したもの。楷書から始まり、行書、草書が混ざって、単なる経典の書写にとどまらない、光悦の信仰心と書の匠を感じられる一巻だ。

下:前期展示風景

『法華経』8巻と開経『無量義経』、結経『観普賢経』を合わせた10巻1具を「花唐草文螺鈿経箱」とともに光悦が寄進したとされる経典。紺紙に金字が一般的ななかで、紫紙に記された点でも貴重な古写経は、平安時代中期のものと考えられるが、当時は小野道風の筆と伝えられていたという。

| 第二章 謡本と光悦蒔絵 ――炸裂する言葉とかたち

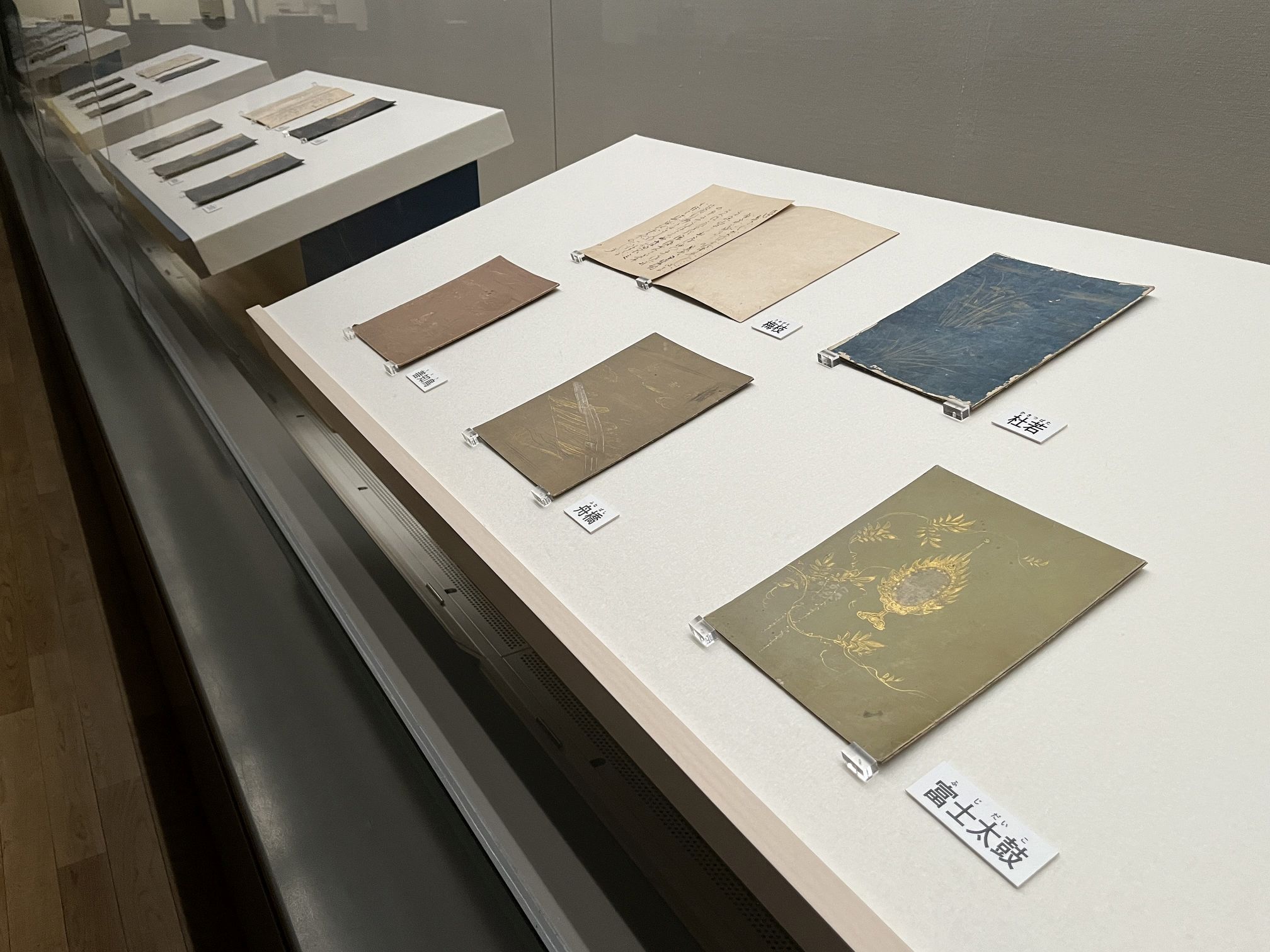

近世初頭、古典文化の復興に合わせて雅楽や能楽が見直され、公家、武家の間では謡(うたい)が広く流行、光悦ら町衆にも伝播する。

光悦の造形には、多く文学的素養が込められている。古典文学に和歌、なかでも彼が深く嗜(たしな)んだとされるのが謡曲だ。それらは、モティーフから文字、情景に至るまで、多様で斬新なあしらいとして用いられている。

現代ではともするとスノッブにも感じられる豊かな表現をより強く感じさせるのが「光悦蒔絵」といわれる作品群といえよう。

繊細で緻密な蒔絵の技術に、大きな鉛板を持ち込み、螺鈿(らでん)を多用して大胆な意匠をほどこした作品が、近世初頭に突如として出現する。俵屋宗達の画にも通じるこうした一連の漆芸作品には、光悦が何らかの形で関与していたと考えられており、近代以降にはこの名で呼ばれている。

当時制作された豪華な装丁の「謡本」を楽しみつつ、その美と深い文学世界が、「光悦蒔絵」として昇華され、斬新な造形に生まれ変わっていったさまを追う。

桜山吹図屛風 色紙:本阿弥光悦筆 / 屛風:伝俵屋宗達筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

緑と茶の大胆な配色で表された地に、桜と山吹が咲き乱れる屛風には、30枚の色紙が貼り散らされる。色紙には光悦が『古今和歌集』の和歌を1首ずつ記す。おそらくは宗達工房作とされる屛風絵、着色され、9枚には雲母摺りもほどこされた料紙もあわせて、京の法華町衆のネットワークを感じさせる。

謡本の展示。金銀泥の装飾絵や料紙の豪華さを楽しみたい。手前は伝松平伊豆守旧蔵謡本(98帖のうち5帖) 江戸時代・17世紀 東京・法政大学鴻山文庫蔵

「紫紙金字法華経幷開結」の寄進の際に納められていた経箱と考えられ、資料の上で唯一光悦自身と直接の関連が確認できる漆芸品。当時流行していた朝鮮王朝風の螺鈿文様を柔らかい動きを持った意匠へと昇華させている。

右:展示風景

鉛板や螺鈿を多用して、舞楽の舞人を象った蓋表。蓋裏には扇と舞楽装束が描かれている。「光悦蒔絵」と称される作品の展開の広さを感じさせる一作は、細やかな造形と多彩な素材に注目。

大名家などに伝わった「光悦蒔絵」とされる作品が並ぶ。

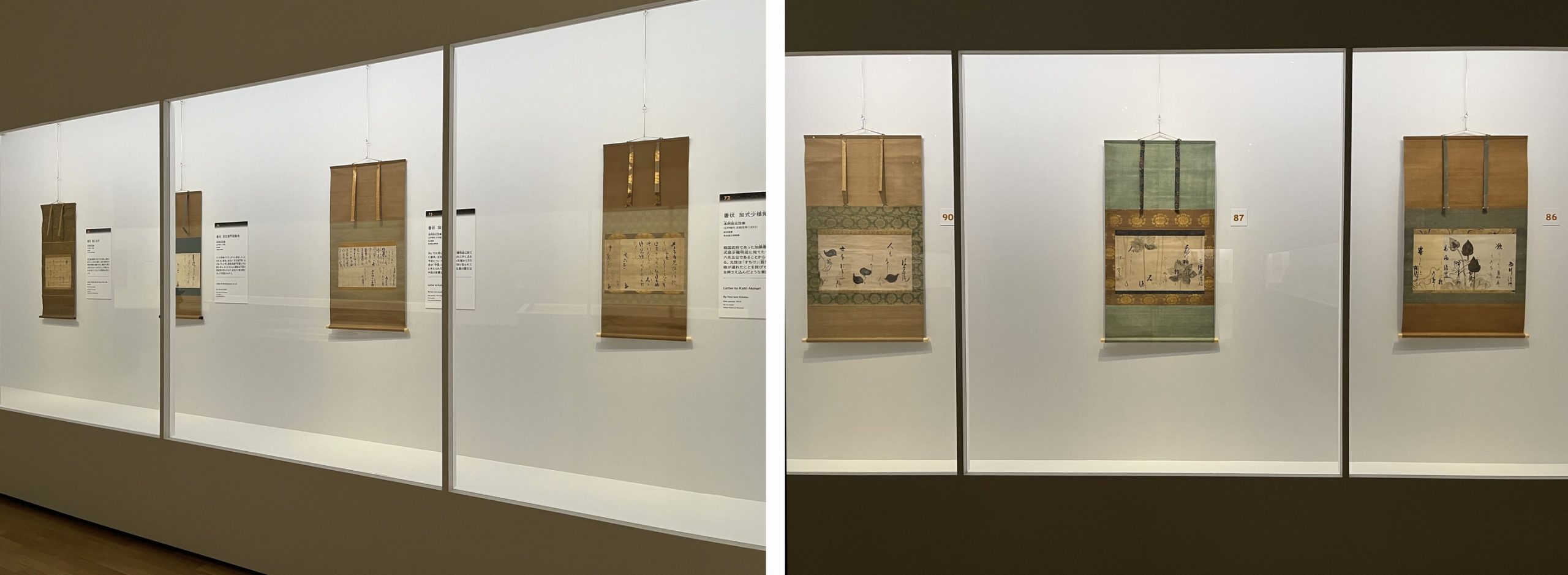

| 第三章 光悦の筆線と字姿 ――二次元空間の妙技

能書家として知られる光悦の書は、美しい料紙に描かれた大胆な下図と呼応するように舞う、筆の肥痩(ひそう)、墨の濃淡、自在な散らし書きの妙で知られる。

しかし、写経などの法華宗に関わる書は、張りつめたようなきっちりとした趣きを持ち、書状は、やわらかでゆったりとした流れがその人となりを感じさせる。

また、晩年の書には、中風(ちゅうふう)の病後の格闘の跡が表れているという。

ここでは初期から晩年まで、さまざまなシーンにおける光悦の書が紹介される。

歌うような装飾性にとどまらない多彩で多様な表情をみせるそれらは、真摯な信仰心、他者への気遣い、自身との闘いなど、光悦その人に近づけた気持ちになる。

彼の書の代表作とされる「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」は、なんと会期中全期、全巻公開という空前の展示が実現している。まさに光悦の宇宙の一端に触れられる貴重な空間だ。

本阿弥光悦筆 / 俵屋宗達下絵 江戸時代・17世紀 京都国立博物館蔵

右:展示風景

金銀泥で表された群れ飛ぶ鶴と波濤の料紙に、平安時代までの三十六歌仙の和歌を散らし書きにした、光悦の書の代表作。鶴の動きや群れの密度が生むリズムに、光悦の書が墨の濃淡、筆の肥痩で呼応する。和するように、競うように、みごとな書画一体の至高のハーモニーの一巻は、嬉しい全巻公開!

蓮華の下絵の料紙に書かれるのは『百人一首』の歌。鈍色の濃淡で描かれた蓮の花びらの上に、光悦の書が静謐な趣きで散らされる。蓮華は法華信徒にとって特別な意味を持つ花。信仰と教養からくる風流が一体となった一作といえるか。もとは100首が揃う一巻だったが、60首分が関東大震災で焼失し、現在は残りが断簡として各所に分蔵されているそうだ。

光悦の書跡は、初期から晩年までの変遷が追える豊かなラインナップ。

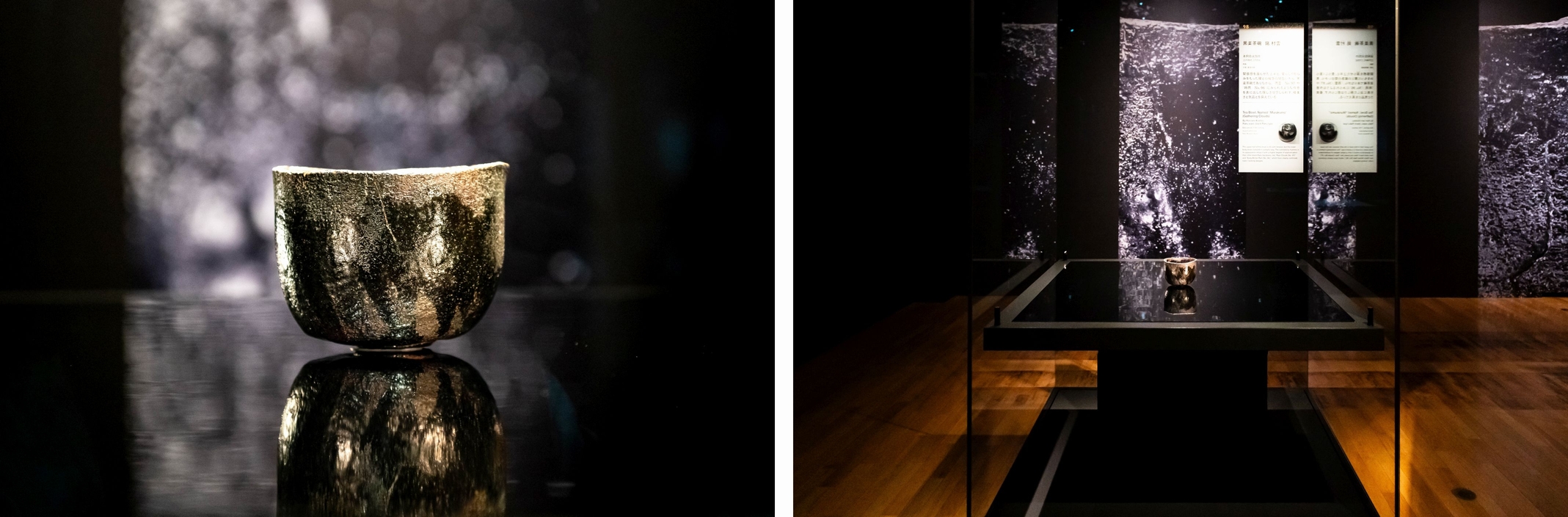

| 第四章 光悦茶碗 ――土の刀剣

書のほかに、光悦が実際に自らの手で制作したのが茶碗である。

樂家2代・常慶(じょうけい)とその子・道入(どうにゅう)との交遊のなかで始まったとされる。

その造形は定型がなく、高台の有無も、碗のかたちも、箆(へら)の入れ方も、釉薬のかけ方も、自由で個性的でさまざま。それでいていずれもが強烈な存在感を放ち、魅力あふれる名品たちだ。

最後に「光悦茶碗」の優品で、もうひとつの彼の美意識の宇宙に浸る。

暗い展示室に浮かび上がる、黒、赤、白のそれぞれの楽茶碗は、手づくねの光悦の手の動きを感じさせつつ、黒楽は内側から鈍く上品な金色の光を発し、赤楽は土の温かみのなかに炎を秘め、白楽は焼成により生じたヒビも豊かな表情としてさわやかな風を呼ぶ。

手づくねで形成して箆で削り込んでいく楽茶碗。光悦茶碗として伝わるものにはこの箆による作為が強いものが多いなかで、こちらはそれが感じられない、手づくねのままの印象が強い一作。しんとしたたたずまいに、銘の「時雨」の密やかな音が感じられそうだ。

こちらは縦方向に大きめの箆跡がしっかりと入り、筒形の形成と相まって縦の勢いが強く感じられる、光悦茶碗のなかでも特に装飾的とされる。銘は、裏千家の4代宗主が前田家に仕官していた折に所持していたことからつけられたという。

光悦作とされる香合の代表作は、草木ではなく兎が描かれる珍しい作例でもある。蓋の周囲を大胆に箆で削った跡が創作の勢いを感じさせる。江戸時代後期の茶人・松平不昧(ふまい)、近代数寄者・原三渓(さんけい)旧蔵の堂々たる由来を持つ。

口縁はわずかに外に反りながら緩やかに波打つ。2カ所の縦のひび割れも削りの過程で偶然に生じたもので、そのまま茶碗の景色として取り込んでいる。全体には、やや光沢のある黒釉がほどこされ、意図的にかけ外されて残った素地とともに景色をつくる。会場の照明では内面から淡く金色の光を放っているかのようにみえ、優美さと気品をより感じさせる。

熱心な法華信徒で、法華町衆の実質的なリーダーだったと思われる光悦。

激動の時代に、それぞれの家職を守り、繁栄させるためには、公家、武家、寺社との関係性をバランスをもって構築する必要があった。

法華町衆のネットワークは、豊かな財力に、流通掌握による贅沢な素材の調達、そして熟練の職人の確保を可能にしたはずだ。

それらを駆使して、贈答品や商品の依頼に応えていたのが、たぐいまれな美意識を持った本阿弥光悦という“プロデューサー”ではなかったか。

こうしてみたとき、宗達との“コラボレーション”とされる「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」もまた、異なる様相を帯びてくるかもしれない。

『本阿弥行状記』には、光悦について「一生涯へつらい候事 至て嫌ひの人」であり、「異風者」と記されているという。

その“へつらわない”精神は、造形のセンスに発揮された。だからこそ、唯一無二の名品たちが生まれ、“異風者(いふうもの)”と称されたのだ。

光悦という大宇宙の観測は、はじまったばかり。その造形の奥深さと謎めいた人物像に、新しい魅力を添えてくれる、画期的な空間は見逃さないで!

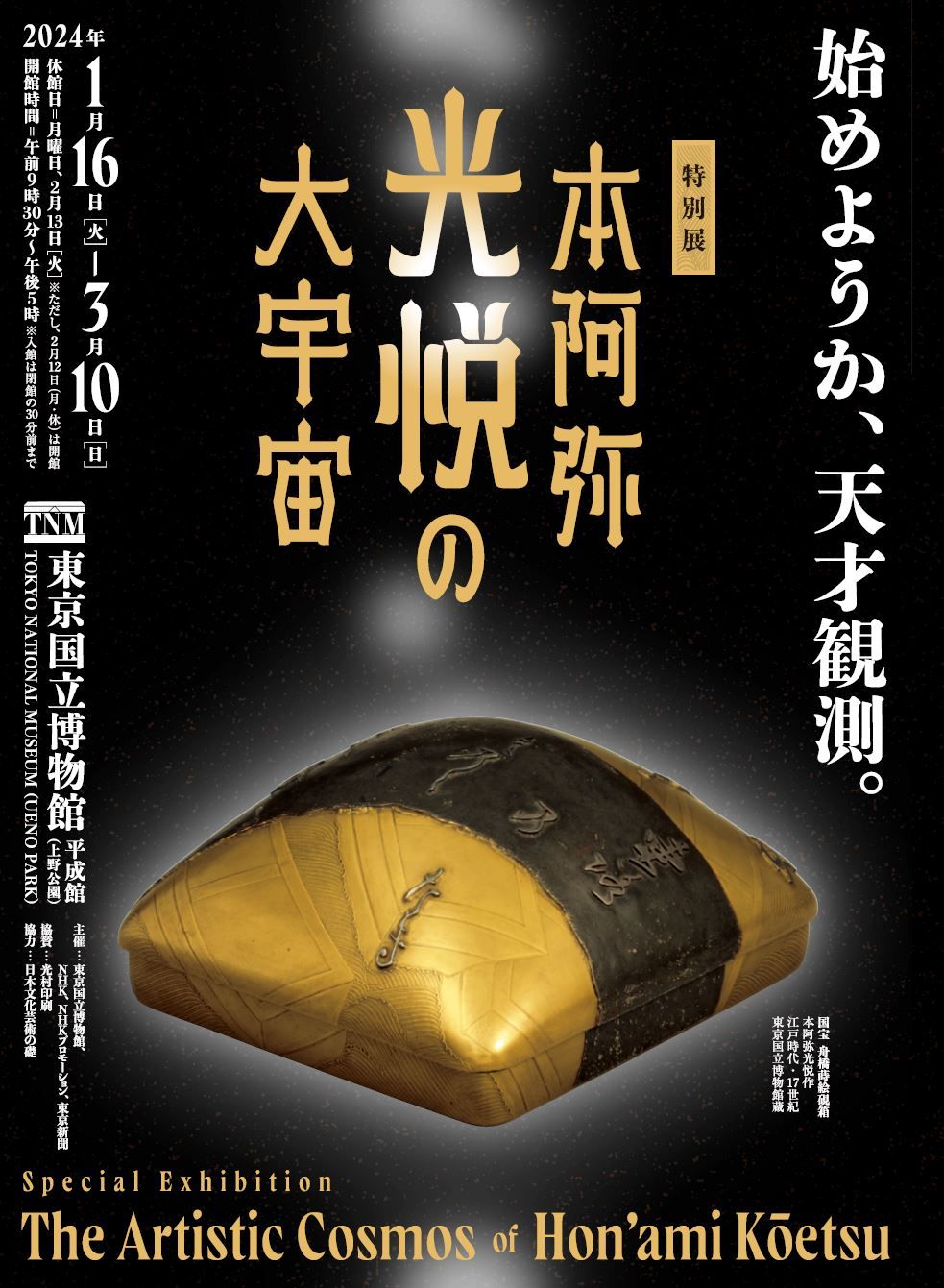

展覧会概要

特別展「本阿弥光悦の大宇宙」 東京国立博物館

東京国立博物館 平成館

会 期: 2024年1月16日(火)~3月10日(日)

※会期中、一部作品の展示替えあり

開館時間:9:30‐17:00

※2月16日(金)から、毎週金・土曜日は19:00まで

※入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜

観 覧 料:一般2,100円、大学生1,300円、高校生900円

中学生以下および障がい者とその介護者1名は無料(要証明書提示)

問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

公式サイト https://koetsu2024.jp/