「版」の可能性を信じ、挑んだ作家たちの軌跡

現在、大地の芸術祭(越後妻有)や瀬戸内国際芸術祭、横浜やあいちのトリエンナーレなど、日本の各地で現代アートの国際的な展覧会やアートフェスティバルが開催されているが、戦後の日本において、いちはやく定期的に開催された国際的な展覧会が存在した。「東京国際版画ビエンナーレ展」だ。世界各国から版画作品を集めた展覧会で、1957年から1979年まで、東京国立近代美術館や京都国立近代美術館などを会場として全11回が開催され、当時気鋭の作家やデザイナーたちが活躍した。

それは、敗戦を経て、日本がふたたび国際社会の一員として新たにスタートした時代。冷戦構造のなか、朝鮮戦争の特需もあり、驚異的な経済復興を果たした高度成長期にあたる。

新聞の復活、テレビの普及に加え、印刷技術の飛躍的な発展は、人々に多様なメディアに接触する機会を創出する。マス・コミュニケーション時代の到来だ。特に印刷の分野では、美術と大衆文化はより密接に関わりながら、「複製メディア」という表現への関心が高まる。

表現者たちは、それぞれの関係性を、ときに重なり合うものとして、ときに差異を強く意識すべきものとして、さまざまに試行と実験を展開していく。

世界的にも、ヴェネツィア・ビエンナーレやサンパウロ・ビエンナーレなどの版画部門における日本の作家の受賞も重なり、版画表現の可能性が大きくひらかれていた。

「東京国際版画ビエンナーレ展」は、そうした舞台のひとつとして、日本からの国際文化交流の発信地としての役割も担いつつ、時代を映しながら機能した。

その軌跡を追う展覧会「印刷/版画/グラフィックデザインの断層 1957–1979」が、金沢に移転した国立工芸館で開催中だ。

国立美術館のコレクションから、東京国際版画ビエンナーレ展の受賞作、出品作を中心に、当時の版画作品が紹介される。

なぜ工芸館で版画展? と思われるかもしれないが、同館には工芸作品とともに「意匠(デザイン)」の視点から、ポスターなどのグラフィックデザインの作品も収蔵されている。

本展では、全11回の展覧会の告知ポスターをはじめ、招待状やチケットなどのグラフィックも揃う。こうした印刷物は大量に刷られながらも、基本的には配布され、消費されるものであるため、あまり残っておらず、状態のよいものも少ない。

当時の美しい印刷のままに揃ってみられるのは、貴重な機会であり、同館ならではの企画といえよう。

第1回展のポスターは原弘(はらひろむ)のデザイン。日本の美術として世界に認識されていた浮世絵版画を代表する葛飾北斎の“Great Wave”と、戦後、各地で開かれた国際展で評価を獲得した版画家・棟方志功の作品をモティーフにしている。

版画とグラフィックデザインは、それぞれ「印刷(Print)」という根本制作を共有しながらも決定的な差異を持つ。タイトルの通り、本展ではその差異を「断層」ととらえ、東京国際版画ビエンナーレ展の歴史を振り返り、その活況を伝えると同時に、版画とグラフィックデザインの関係性について意識をうながし、改めて「複製芸術」の意義と可能性を現代に問う。「美術」と「デザイン」、そして「版画」と「グラフィック」、すなわち「刷ること(印刷)」の意味と美術的位置づけだ。

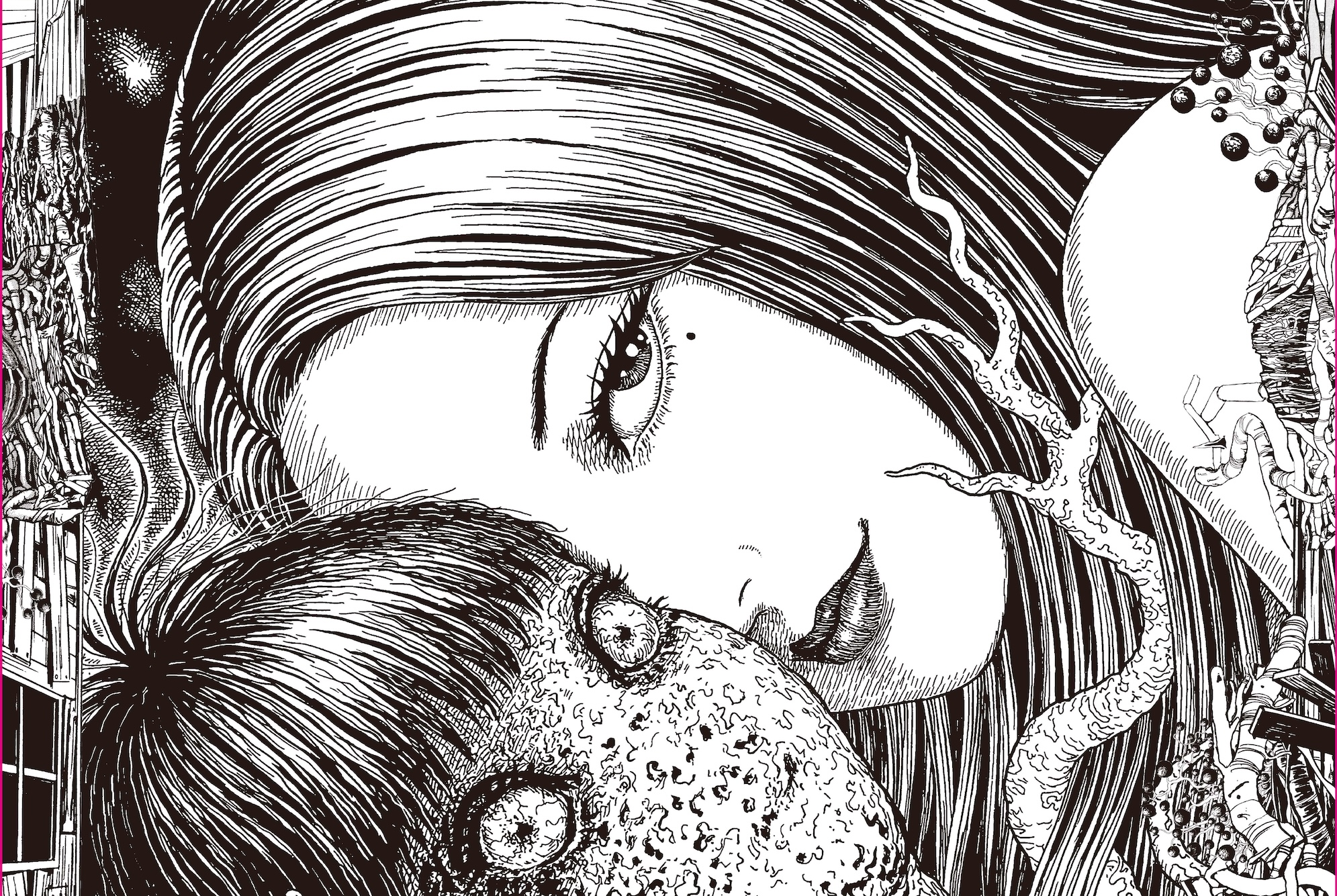

版画作品では、浜口陽三、池田満寿夫、菅井汲、加納光於、野田哲也に、高松次郎、井田照一から榎倉康二に李禹煥まで、現代では大家と知られる芸術家たちの若き時代の意欲作が揃う。

ポスターも、原弘にはじまり、田中一光、粟津潔、横尾忠則、永井一正、福田繁雄、石岡瑛子など、錚々たるデザイン界の巨匠たちが名を連ねる。

70点の作品と、東京国際版画ビエンナーレ展の図録やチケットなどの資料で、当時の熱気を感じる。

第2回展(左)のポスターは山城隆一のデザイン。作品は若き日の池田満寿夫と駒井哲郎のもの。

第3回展(右)では、独自の腐食凹版の技法で、偶然性をも取り込んだ加納光於の作品と、エンボス加工を使用した微妙なズレや凹凸が楽しい磯辺行久の作品などが紹介される。技法によって変化するあじわいをぜひ近くで!

会場には全11回の展覧会パンフレットやチケット、招待状なども展示され、往時の勢いを感じさせる。

会場は、第1回展から順に、その回のポスターと出品作が並ぶ。

仕切り線もなく、近くまで寄れるので、紙や色彩の質感、あるいはエンボス加工や写真製版など、版画の表情が細かくみられるのが嬉しい。シンプルな木版や銅版から、リトグラフにシルクスクリーンやステンシル、いくつかの技法の混合、ときには手によるスケッチや物体が付されたものまで、技法の詳しい知識がなくても、多様な表現へと展開していくさまを感じられるだろう。

そして、ポスターというグラフィックと版画が交互に展示されることで、みる者は、自然に「版画」と「ポスター」の共通点と相違点をも追うことになる。

第4回展のポスターは粟津潔が担当。重ねられた紙は地層のようにもみえて、展覧会の、そして版画作品の積み重ねや重層性を感じさせる。本展の貌となっている池田満寿夫の作品のほか、斎藤寿一、宮下登喜雄の作品が出品された。池田は第1回展から連続して入選、受賞を果たし、この2年後にはヴェネツィア・ビエンナーレの版画部門で国際大賞を受賞、世界的な版画家として知られるようになる。

左:第5回展から。ポスターデザインは早川良雄。鮮やかな蝶のようにもみえる作品は、日下賢二の木版画。

右:横尾がポスターを担当した第6回からは国際大賞受賞の永井一正の作品。真っ白にみえる画面は近づくとエンボス加工による図が浮かび上がる。斜めから、下からその表情の変化を確認したい。

もちろん、それぞれの作品に表されたものも楽しもう。

浜口や駒井哲郎は、よく知られる作風とは異なる初期の表現が新鮮に感じられる。

池田は、エッチングからドライポイント、さらにリトグラフへと技法を変化させるとともに即興性が活きた作風を確立して、世界的な名声を獲得していく。

磯辺行久や永井一正は、エンボス加工により、画面に版画ならではのニュアンスを付与する。

野田は写真製版を使い、パーソナルな日常を表すことで、戦後の家族のあり方という社会的テーマを取り上げる。

ポスターでは、国際展であることを意識したのだろう、日本の版画芸術として世界に認知されていた浮世絵からモティーフを引いているものが多くみられるのが印象的だ。

第2回展国立近代美術館賞受賞作。渡仏してアンフォルメルの影響を受けた画家が、抽象的な画風になった頃の作品。

第4回展で国立近代美術館賞を受賞した作品。当初は窓のそばで扇風機にあたる女性図を構想していたそうだが、最終的には背景は青く塗りつぶされ、黄色い肢体が夏の暑さを象徴する印象的な一作となった。

木版と謄写ファックスの併用で表されているのは作家の家族。高度成長期のなか、形とともに意識も変わっていく社会における「家族」のあり方を問う作品は、第6回展の国際大賞を受賞。

© Ikko Tanaka / licensed by DNPartcom

東洲斎写楽の大首絵を代表する「三世大谷鬼次の奴江戸兵衛」をアレンジ。黒いシルエットに緑、青、赤で顔が浮かび上がる。引き締めた口の紫が効いている。この頃までは、日本での国際展ということからか、浮世絵のイメージを借りて「版画展」を訴求していたようだ。

やがて、時代のアート動向とも関連して、「版」とは何か、「作品」とは何かの議論が作家たちの間に巻き起こる。

そのきっかけのひとつとなったのが、第6回展の横尾によるポスターだ。

鮮やかな色面で構成された画面は、遠景の灯台のある岬から海辺の景色とわかる。奇妙な集合写真のほか、配される図は、前回(第5回)展の出品作。その色合い、ぼかし、落款風の文字のあしらいは、浮世絵を思わせる。周囲に残されたカラーパッチやトンボが、ポスターが「刷りもの」であることを強調する。版画と印刷との関係性をめぐる議論のきっかけとなった一作。

横尾は完成時には裁断されるはずの、印刷時の色の参考とするカラーパッチや裁断の目安となるトンボを敢えて残し、イメージとしてのポスターが「刷りもの」であることを意識させた。このポスターは、この時出品された作品と並び注目され、これが高く評価された。そして「印刷」と「版画」、「印刷物」と「作品」との違いに一石を投じる。

以後、版画作品の表現は、この議論における各々の立ち位置を反映して、ますます多様に、多彩に、ときには過激に展開していく。

杉浦康平がデザインした第8回展のポスター(右端)は、このほかに地を銀にしたものが制作された。会場入口には、壁一面をこのポスターが覆うコーナーがあり、そこではみている自分や周囲がうっすらと映りこんで、不思議な体験ができる。グラフィックデザインにかけた可能性への情熱を感じられる空間はぜひ会場で!

福田繁雄デザインの第9回展のポスターと井田照一の作品。アンディ・ウォーホルの肖像画シリーズを参照し、一種類の版から色や素材を変えた50枚のリトグラフを制作して、マルセル・デュシャンの「BOX」のように、原版とともに木箱に収めた。無限に増殖可能な版画作品の可能性とともに、それぞれのオリジナリティを問う、当時作家たちを取り巻いていたアートシーンを彷彿とさせる一作。

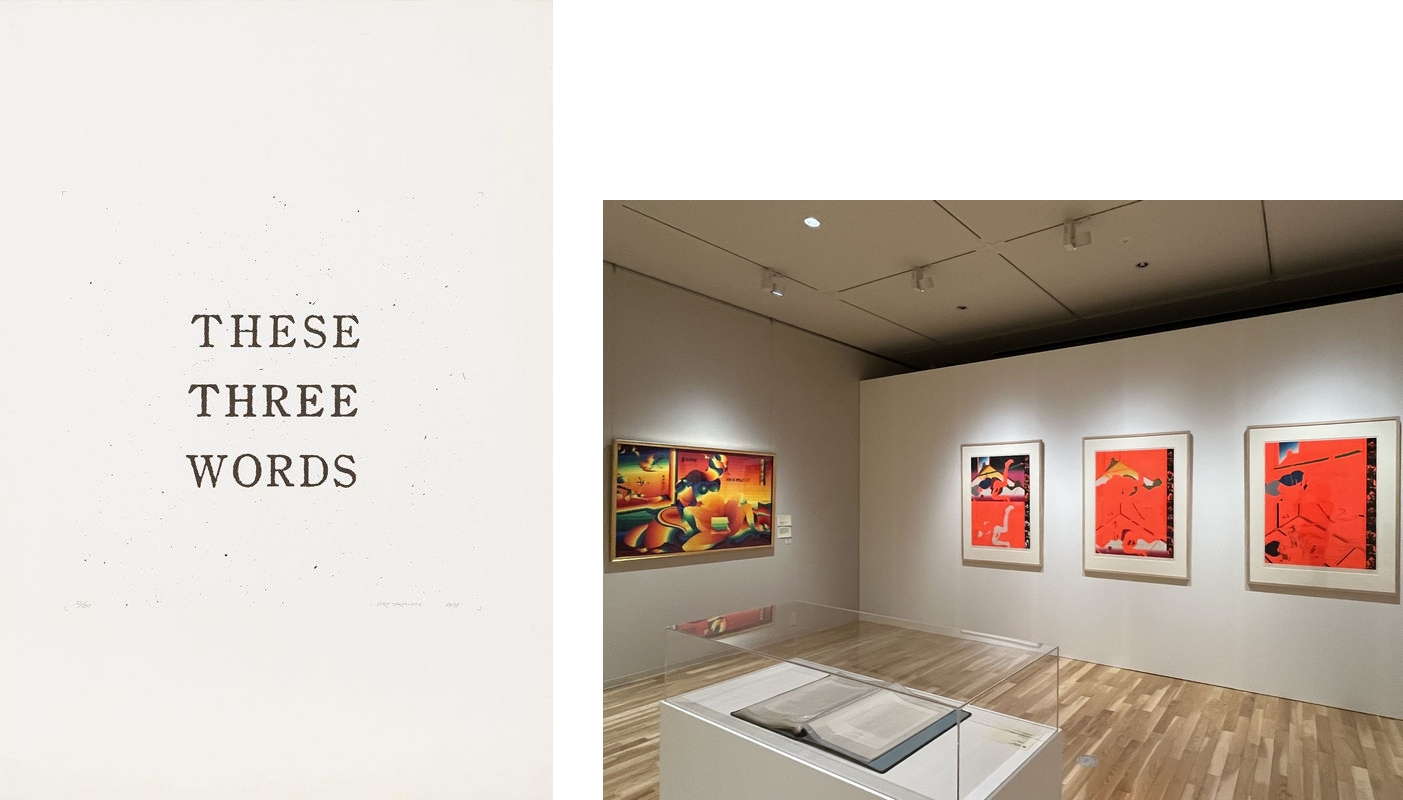

もっとも先鋭的にこの議論を象徴するのは、高松の作品といえる。

タイプセットの文字を大量複製が可能なオフセット印刷で刷った彼の作品は、文字が綴る言葉の意味と書かれた文字との関係性を問い、表現とモノとの関係性を問い、そして、複製作品の存在のあり方について問う。

ハイ・レッドセンターにおいて反芸術活動を展開し、その後、常に「視覚」と「認識」のあいまいさを追求してきた彼ならではの、重層的な思考をうながす。

右:展示風景から

「この 3つの ことば」の英字は、タイプセットの文字で綴られ、大量複製が可能なオフセット印刷。意味を伝達するはずの文字は、「指示するもの」と「指示されるもの」とのあり方を意識させ、モノとしての存在を主張しだす。最小限の要素で多層の思考をうながすみごとな一作は、第7回展の出品作。会場では第8回展で国際大賞を受賞した《THE STORY》(右手前)とともにみられる。 右写真奥は、横尾の版画の代表作「責め場」シリーズと靉嘔の「レインボー」シリーズの作品。

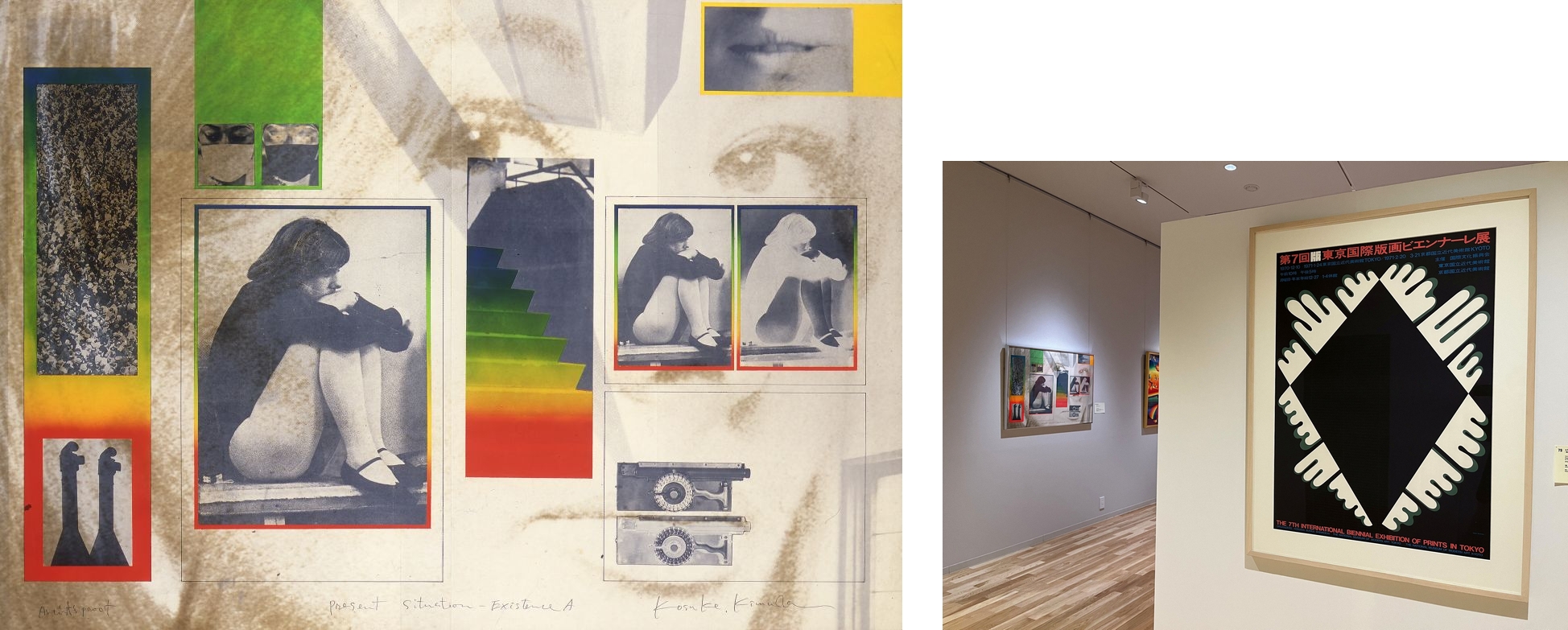

右:展示風景から

写真製版のコラージュをシルクスクリーンと組み合わせた画面には、現代社会における孤独や寄る辺なさ、空虚な感じがただよっている。第7回展出品作。独自の自由な創作スタイルは、日本の版画界に版画の概念についての議論を巻き起こしたという。

右は永井一正による第7回展のポスター。

こうした展開は、1979年の第11回展を最後に、東京国際版画ビエンナーレ展が終焉したのちも、それぞれの芸術家によって継承されていく。

榎倉は毛布についた染みをシルクスクリーンにし、視覚認識を揺さぶる。河口龍夫は実際の金属を紙においてついたサビを「版画」作品として、「版」の概念を拡張させた。そして木村秀樹は鉛筆を持った手の写真製版を方眼紙に刷ることで、作家の手わざに対する信仰に対して批判的な作品を生み出した。

一見、フェルトの上に綿布が貼られ、そこにしみができたようにみえる作品は、現実のしみを撮影したものを版として、シルクスクリーン技法で刷られた「版画」だ。「リアル」と「プリント」、「視覚」と「認識」、ここでもみる者は自分の知覚の不確実性を意識することになる。

左:河口龍夫の「関係―質」シリーズ

右:森本洋充らの作品と第10回展(石岡瑛子)、第11回展(勝井三雄)のポスター

河口は実際の鎹(かすがい)や楔(くさび)を使い、そのサビが紙に染みたものを作品として提示した。それまでの「版画」の概念を打ち破り、創作の幅を広げると同時に、「複製芸術」の意味をも問いかける。

森本の写真製版を活用した作品にはドローイングがほどこされ、もうひとつの「複製メディア」である写真と「版画」との関係性を感じさせる。

大きな方眼紙の上に浮かぶのは鉛筆を持つふたつの手。写真製版をシルクスクリーンで刷った作品は、支持体のせいもあって一瞬スーパーリアリスムの手描きにもみえる。「創作すること」と「平面作品」の持つイリュージョン性が改めて問われている。

1970年代の2度のオイルショックによる経済的なダメージも大きな要因だったと思うが、こうした展開をみたとき、ボーダレスな表現が広がっていくなかで、この国際版画展の役割もひとつの終わりを迎えたといえるかもしれない。

しかし、強烈な光と影に彩られたこの時代、「版」の可能性を信じ、その表現に挑んだ彼らの軌跡からは、希望と野心と活気に満ちた熱量が感じられる。

オリジナル神話が重視される近代以降の芸術の価値観のなかで、複製芸術としての版画は、どうしても低くみられがちだが、その“複製できること”を含めて、版画ゆえの表現の力と魅力を見いだせる空間だ。そして、そのパワーを伝えるべく、考えられたポスターデザインはいずれもかっこいい。

デジタル時代、データ処理であらゆるものが精密に復元できるいま、彼らが試み、議論し、思考した「版」の可能性は、美術館で展示される「デザイン作品」との関係性とともに、改めて考える意義があるだろう。

見逃すには惜しい展覧会だ。

併せて、1977年に東京・竹橋で開館した東京国立近代美術館工芸館の初めての展覧会「現代日本工芸の秀作:東京国立近代美術館工芸館 開館記念展」を振り返る「プレイバック1977年―工芸館の開館記念展」も開催中。

現代では教科書級の工芸の逸品が並ぶこちらも、東京国際版画ビエンナーレ展が開催されていた時代のもうひとつの息吹を感じさせてくれる。

こちらでも原弘や資生堂デザインの創始者・山名文夫と並び、日本のデザインの黎明期を代表する河野がデザインしたポスターがみられる。

古志野が瀬戸ではなく美濃で造られていたことを証明し、志野焼を復活させた昭和を代表する重要無形文化財保持者(人間国宝)の一作。

展覧会概要

「印刷/版画/グラフィックデザインの断層 1957–1979」 国立工芸館

国立工芸館

会 期: 2023年12月19日(火)~2024年3月3日(日)

開場時間:9:30‐17:30 ※入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜(ただし2/12は開館)、2月13日

観 覧 料:一般300円、大学生150円 高校生以下および18歳未満、65歳以上、

障害者手帳提示者と付添者1名は無料

問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

公式サイト https://www.momat.go.jp/craft-museum