造形も、技術も、謎とともに魅力満載!

中国青銅器の誘惑

泉屋博古館は、住友グループの礎を築いた第15代当主・住友吉左衞門友純(ともいと:号・春翠)が蒐集したコレクションを中心に、中国古代青銅器をはじめ、中国・日本の書画、西洋絵画、近代陶磁器から茶道具、文房具、さらには能面・能装束など幅広い文化財を所蔵、公開している美術館だ。

現在、国宝2件、重文19件を含む所蔵品はおよそ3,500件。

南禅寺に近い京都・鹿ヶ谷と、東京・六本木にあるふたつの展示空間で、さまざまな切り口からそれらを紹介している。

2022年には東京の展示室が大幅にリニューアル。展示スペースも増床され、美術館名も「泉屋博古館分館」から「泉屋博古館東京」に改められた。

そのリニューアルオープンを記念する展覧会の第4弾として、いま、古代中国青銅器が集結している。

その幅広さと質を誇るなかでも、同館の中国青銅器のコレクションは、群を抜く優品揃いで知られており、世界屈指とも言われている。

通常は京都の展示室に常設されるが、東京館リニューアルオープンの寿ぎとして、そのなかでも同館の貌ともされる名品、人気作品を含んだ選りすぐりが東京で一堂に会している。

リニューアルされて広いエントランスとなったホールでは、ひときわ大きな《夔神鼓(きじんこ)》が鎮座ましましている。

青銅器というと、古代の遺物として博物館にあるものを想像するかもしれない。

考古学的な知識がないとわからないと思われがち。まして古代中国となると、歴史の複雑さとともに古代文字(漢文)の難解さも相まって、とっつきにくいと感じる向きも多いかもしれないが、同館のコレクションを見れば、そんな思いも吹き飛ぶはずだ。

造形といい、ほどこされた複雑怪奇な文様といい、それらを実現する卓抜した技術といい、いまだ解明されない謎とともにいずれも超一級の美術品。予備知識がなくても魅せられる。

本展では、読みも難しい器の名称のつけ方やその意味に始まり、用途別の種類、文様やモチーフ、金文(古代の文字)、鑑賞されてきた歴史などを切り口に、多様な楽しみ方のポイントがわかりやすく解説されているのが嬉しい。

時代を通じて種類や形が変わっていくことがひと目でわかる。日本の時代と比較できるのも嬉しい。

ちなみに名前は、銘文に刻まれて名がわかるもの(自明器)を優先し、無銘のものは古典文献にみられるものからつけられているが、文献は後の時代の記述のため、現在でも議論され続ける名称もあるとか。主の名がわかるときはそれを冠し、特にない場合は文様の特徴を冠することもある。

およそ3000年前、日本は長い縄文時代が終わりを告げる頃の中国で生み出された奇怪で驚嘆の技法による青銅器たち。

謎の多いその技術を確認するもよし、グロテスクさとキュートさを兼ね備えた造形にキュンとするもよし、器の用途から古代中国の人びとの願いや姿に想いを馳せるもよし。

まずは先入観をなくし、展示室に入ってみよう。楽しく、豊かな想像の世界が広がっている。

※掲載作品は記載のないものは泉屋博古館蔵

鰐皮のような文様を両側面にあらわした、太鼓を模した器で、上には変な顔の2羽の鳥飾りがついている。夔とは牛のような姿の、角のない一本足の獣で、その皮を張った太鼓の音は五百里先まで届いたと文献にあるそうだ。こちらは高さおよそ82cm! しかし中は空洞で厚さはわずか1~5㎜という恐るべき技術。展覧会では入口正面でわたしたちを迎えてくれる。

紀元前12世紀、中国では殷や周などの古代王朝が栄え、世界的にもまれなほど高度な青銅器文化が発達する。

青銅は銅と錫の合金で、ときに鉛が含まれることも。金属の中では比較的低い温度で融解するため、人類が最初に使用した金属とされ、世界各地で多様な青銅器文化が生まれた。

中国の青銅器はきわめて独特で、祭祀儀礼のためにつくられたのが特徴だという。

なかでも重視されたのが先祖をまつる儀礼で、死者の魂がやどる宗廟(そうびょう)での儀礼にの際の特別な器として青銅器が使用された。

祖先神を憑依させる依り代役の人間が、音楽や飲食でもてなされ、その後、参列者に豊作と長寿を祈り寿ぐ。その祝祭の場で使用されたのが青銅器で、さまざまな用途の器がつくられる。

第1章は、「神々の宴へようこそ」。

食器、酒器、水器、楽器のカテゴリーから、用途に着目しつつ、古代中国の人びとの祝宴の場に寄り添う。

食器は主に煮炊きのための器と食べ物を盛り付けるための器に大別される。

前者には鼎(てい/かなえ)・鬲(れき)・甗(げん)、後者には簋(き)・簠(ほ)・敦(たい)・豆(とう)がある。

煮炊き用は三脚のついた形状が特徴で、なかには底部に煤が残っているものも。

盛り付け用では、円や方形、球体などの幾何学的な形が特徴で、主にアワ、キビ、イネなどが盛られていたらしい。

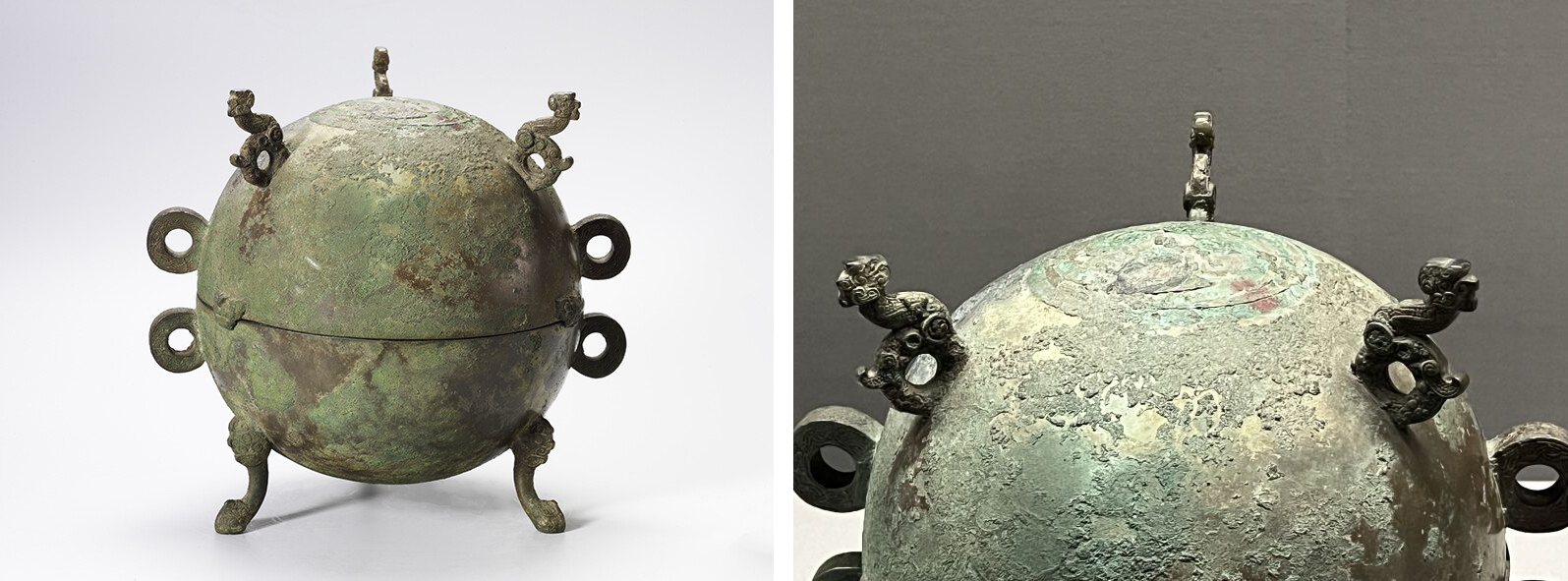

右:部分拡大(展示から)

敦は穀物を盛る器で、半球状の上下の器が合わさって、みごとな球になる。さらには上下に飾りにもなっている三脚がつき、蓋と身をさかさまに置いても安定する精緻な設計。名前の通り渦文様があしらわれている。

祭祀儀礼の重要な器は、それゆえに当時の貴族たちのステータスを示すシンボルでもあり、なかでも鼎と簋は、身分に応じて所有できる数が決められていたそうだ。

神々や祖先への敬意と実際の用途、そして現世の地位の正当性の証明。青銅器はその始まりから多層な意味合いを帯びていた。

儀式や宴席に欠かせないものが酒であるのは古今東西変わらない。

この時代は、香草の煮汁で香りづけされた「においざけ」であったそうで、その芳香も神々を降ろす大事な要素だった。また、粘性の高いものからさらりとしたものまで種類も多様で、酒器も世界史上まれなほど多くの形状が生み出されている。

扁平な筒状の胴に長い三脚、上部の器は口が極端な非対称になった印象的な形状。日本に所蔵されているものは稀少で、そのなかでも大きく、文様の彫りも深い優品。爵は、かつて盃の一種と考えられていたが、現在は酒を温める器とされる。饕餮とは、伝説上の怪獣。工人たちは、さまざまな動物のモチーフを組み合わせてイマジネーション豊かな怪獣像を創出している。

右:部分拡大(展示から)

酒や水を入れるための器で、酒甕の一種。こちらは蓋のついた造りで、饕餮を中心に、全面にびっしりと文様が刻まれている。直線と曲線が調和した左右対称の精緻なフォルムを堪能しよう。

右:部分拡大(展示から)

酒器の一種で、ラッパ状の口と背が高く、太めの胴部が特徴とされる。肩の部分が張っているものと張っていないもの、「犠尊」と呼ばれる動物の姿をしたものなど、多くの種類がある。こちらは肩の部分に犠首(動物の頭を象った飾り)のついたもの。ラッパのような口の近くに残された空白と、他の面を埋め尽くす文様との対比がよい。犠首の動物たちの表現にも注目。

肩の張らないタイプの尊。左右にヒレのように付された飾りがスラリとしたフォルムにアクセントになっている。「犠首方尊」と同様に3つの層のそれぞれに饕餮文がほどこされているので、その表情の違いを楽しもう。

酒器もまた、盛るための器、温めるための器、飲むための器でそれぞれに名を持つ。

罍(らい)・壺(こ)・尊(そん)は酒が盛られる器。ほかに香りづけの香草の煮汁を入れておく密閉性の高い器である卣(ゆう)、酒と混ぜて味を調えるための盉(か)がある。

それらを温めるのが、三脚のついた爵(しゃく)や斝(か)だ。そして飲む際には、觚(こ)や觶(し)と呼ばれる飲食器に注がれた。

右:別アングル(展示から)

その名の通り、虎を象った卣だが、過剰とも思える装飾性に圧倒される、同館の中国青銅器のなかでも人気の代表作。虎の口の中には、抱きついているように見える人が。その表情に恐怖は見られない。そのほか、全身に蛇、獏(ばく)、鹿、龍などのモチーフがちりばめられている。会場では360度からみられるので、キュートな尻尾も併せて、どこに何が潜んでいるか探してみて!

カレーのルーを入れるような(学芸員談)形態を持つ器には怪獣の頭の蓋がつく。用途は諸説あるそうだが、現在は儀式の場で酒や水を注ぐために使われたと考えられている。こちらは前に虎、後ろに鴟鴞(しきょう:フクロウやミミズクの類)が融合している。いずれも古代中国では危険な動物とされていたもの。蓋の動物は他に象や水牛など、さまざまな表現がある。

身体を清めるための道具も重要だ。

水を注ぐ匜(い)と、それを受ける盤(ばん)は一緒に発見されることが多く、セットで使用されていたことをうかがわせる(匜は酒器としても使用されていた可能性もあるそうだ)。

左:匜(い)と呼ばれる器。兕觥の上部と同じような形状に、三脚または四脚がつき、水器と考えられている。把手が獣の姿に象られているだけではなく、器そのものも四肢のある動物のようなフォルムが面白い。

右:蛙蛇文盤(あだもんばん) 春秋前期(前8-7世紀)

匜から注がれた水を受ける盤。匜とともに儀式で手を清める際に用いられたそうだ。こちらは一般的な盤とは少し変わっており、内底には泳ぐ蛙と後ろからそれを狙う蛇が表されている。水の揺らぎの中では、蛙と蛇も動いて見えることだろう。

壺と呼ばれる水を盛るための器。左右対称の水器が多いなかで、こちらは瓢形に鳥の頭がついた珍しいもの。把手につなげられた鎖で、器を傾けると鳥の上嘴が開くように工夫されている。現在の酒席でも使ってみたい、かわいくも優美な一品。

そしてもうひとつ、祭祀の演出に欠かせないのが音曲である。

古代中国では、陰陽を調和する役割を音楽に求めていたそうで、飲酒は陽気を、食事は陰気を養うものとされ、音楽は陽に属することから、食べる時には音楽の演奏はなかったという。

そうした思想に基づく楽器も種類は多いが、ここでは打楽器として使用された鐘(しょう)や鎛(はく)が紹介される。

釣鐘の一種で、その形状から正面と側面で敲くと異なる音が鳴るそうだ。大小さまざまな組み合わせにより複雑な音階も奏でられ、すでに高度な音楽理論が発達していたことを感じさせる。

用途と目的に適した高度な技術はもちろんだが、青銅器で何より印象深いのは、表面を覆う複雑な文様やモチーフの数々だろう。これらは機能の点からみれば、不要とも思えるほどに過剰だ。ときには器そのものの形が奇怪な動物や怪物のようなものに象られていることも。

そこには、彼らの思想や信仰が表されている。

第2章は、「文様モチーフの謎」。

青銅器に付された装飾を、「二面性」と「キメラ」という2つのキーワードで読み解き、豊かな想像力と想いに触れる。

もっとも代表的なモチーフが「饕餮(とうてつ)」。身体がなく首だけの姿で、人に害をなすといわれる伝説上の怪獣だ。

青銅器の表面にはしばしば複雑な文様のように、大きな目と角を持ち、ときには手足も描かれるこの獣の姿に、饕餮の名が付されたのは宋代になってから。殷周時代の人びとがどのように呼び、どのような意味を持たせていたのかは不明だ。

豊かなバリエーションがあり、ひとつとして同じものがないといわれる怪物の表情を見つけ、比較するだけでも楽しい。

卣は、酒を、または酒に香りをつける香草の煮汁を入れるための器と考えられている。丸い胴に圏足(高台)と蓋、薬缶のような釣り手がつく。白銀色に輝くこちらは、なかでも優品とされるひとつ。丸いフォルムにヒレ状の飾りがシャープさを付与して、キリリとした美しさを誇る。蓋は極めて密閉性が高く、釣り手は内部でロックがかかり、蓋を外せるところで止まるようになっているという。造形性、機能性ともにその技術の高さには驚嘆させられる。

そして中国発祥の瑞獣とされる龍。

後世の中国では皇帝のシンボルとされ、日本でもその姿がさまざまな表現に模されていくが、殷周青銅器のイメージはかなり異なっている。主たるモチーフとして用いられることは少なく、饕餮などの脇役で登場していることが多い。それもまた、多様な動物のパーツを合わせたり、姿は一定していないようだ。

若く黄色い龍や角のない龍を表す「螭(ち)」などは、複雑に絡み、一定の文様パターンを形成したりする。

頭に鳥を戴いた4体の神獣は、なんともユーモラスで笑みを誘う。それぞれ足の位置、首の向き、尻尾の巻き方が異なり、細やかな工夫が凝らされている。用途は不明ながら、おそらく台座のようなものにつけられて、墓に埋葬されていたと考えられるそうだ。

もうひとつ、青銅器に多く見られる動物が鴟鴞(しきょう)。

フクロウやミミズクの類を指すと考えられ、この姿を象った器が多く墓に副葬されていた。

つぶらな瞳に、丸みのある胴体で実にかわいい。

酒器である尊のバリエーション。鴟鴞を象り、首のところが蓋になっている。頭に耳のような羽角(うかく)があしらわれているのでミミズクと思われる。羽の部分には龍がとぐろを巻いている。デザイン、造形ともにみごとな一作は、同館の人気者。愛嬌のある姿はしかし、古代の人びとにとっては不吉とされていたという。

鴟鴞を象った卣は、2羽が背中合わせになっている。丸い眼、ぽってりした身体に、これまたころっとした太い足がついたそのフォルムごと魅せられる。とても忌み嫌うことなどできそうにない、持ち帰りたくなるキュートさは、やはり同館人気の一作。

だがこの鴟鴞、古代中国では不吉な鳥として忌み嫌われていたらしい。

後世の中国では金運をもたらす鳥として、西洋では知恵の象徴にもなっているフクロウだが、彼らにとってはまったく逆のイメージだったことは意外だ。

人を喰う凶悪な動物として恐れられていたトラも青銅器のモチーフには多い。

饕餮にしても、トラにしても、なぜわざわざそうした動物を象ったのか。「毒を以て毒を制す」、怖い存在だからこそ、邪を払う力があると考えられたのではないか、と学芸員は語る。

日本の古代の神々のように、自然崇拝に根ざした、正邪をあわせ持つ超人的な力を見いだしていたのかもしれない。

このほか孔雀のような羽を持つ鳳凰や、地中に長くいた後に地上で羽化することが復活や再生のシンボルになったセミなど、びっしりと埋められた文様のなかに探してみたい。

それらはときにひとつではなく、さまざまな動物の要素が融合、混合している。まさに「キメラ」の姿だ。

古代中国の人びとが、聖性や悪いものを払う力を表すために広げた想像力を楽しもう。

建物を模したような器は、正面の扉が開き、そこから火を入れて上の皿になっている部分を温める機能を持つ。左右の壁には虎とおぼしき動物がはりつき、扉の両脇には小さな人間があしらわれている。門番と思われる二人はよく見ると足が異様に短い。古代中国では足切りの刑にあった人間が門番の仕事につくことが多かったのだそうだ。なんとも恐しい要素を含んだミニチュアハウス、現代からは想像できない独自の感覚を思わせる。

造形と装飾を堪能した後は、器の内側や側面に鋳込まれた文字に注目したい。

「金文」と呼ばれる漢字の直接の祖先にあたるものだ。制作した人物の名前やその器を鋳造した理由などが記されており、器に込められた想いにとどまらず、当時の歴史や、社会の姿が浮かび上がってくる。

第3章は「古代からのメッセージ――金文」。

象形文字と表意文字の間のような味のある字体とともに、それぞれの釈文と現代語訳から、当時の社会や人びとの姿に想いを馳せる。

金文は、制作の過程でプレート状に作られたものをはめ込んだと考えられ、それを示すように周囲に四角い跡が残っている。

古代中国青銅器は、厚さ数ミリという驚嘆の技で制作されている。このため見た目よりも重量はない。その製法はすべて解明されていないが、粒子の細かい砂を固めて外型と内型を作り、その間に合金を流し込む鋳造技術によるもので、複雑な文様や銘文もその後で彫り込んだのではなく、すべて鋳型を作った段階で彫り込まれていたのだそうだ。ひとつひとつ、その労力と技術に圧倒される。

左:彔簋(ろくき)西周中期(前10世紀)

簋も穀物を盛る器。内底と蓋裏に5行32文字の銘が入る。内容は、彔という人物が軍功を立て、上司に認められたその恩寵を記念するために器を制作したので、代々長く大切にするように、と記されている。

右:ヒョウ羌鐘(ひょうきょうしょう:ヒョウは广+驫)12器 戦国前期(前5世紀)

釣鐘の一種で、もとは14器のセットの編鐘だったそうだ。現在12器が泉屋博古館に、残り2器がカナダのロイヤルオンタリオ博物館に所蔵されている。これだけ揃っているのは国内でも稀少で、戦国時代初頭の時代状況を記した銘文は世界的に名高いという。

銘文の内容は、軍功を上げて褒賞をもらった記念や、王に褒められたこと、あるいは国を治めるにあたっての決意表明や裁判沙汰の記録まで、実にさまざま。中国の最古の歴史書とされる前漢時代に著された『史記』の記載と合致し、書物の記載が本当であったことを確認できる銘文もあったそうだ。

青銅器が美術品として人びとを楽しませ、その魅力的な文字が書家をも熱狂させるのみならず、貴重な歴史資料でもあることがわかるだろう。

右:画文帯同向式神獣鏡(がもんたいどうこうしきしんじゅうきょう) 重要文化財 後漢末~三国(3世紀)

日本でも出土する銅鏡はなじみがあるだろう。古代中国では神像と動物文を鋳出す神獣鏡が多く作られた。

左は、天は円く地は四角いものと考えた中国の宇宙観を体現したもの。丸い鏡が天を、四角が地を表し、これに青龍・白虎・朱雀・玄武の四神をはじめとする瑞獣文様が配される。

右は、京都・久津川車塚古墳から出土したもので、石棺とともに発掘された4面のうちの1面。日本の古代豪族が、自身の地位を示すために舶来の鏡を副葬したものと考えられる。

殷周時代の祭祀儀礼用の器は、始皇帝が中国を統一した秦、その後の漢の時代には衰退し、次第に日用品としての性格を強めていく。しかし、宋代に入ると古器物への関心が高まり、これらのリバイバルが起こった。徽宗(きそう)皇帝の命により、宮中の青銅器コレクションが調査され、その図録『宣和(せんな)博古図録』が刊行されると、それらを模した「倣古(ほうこ)銅器」が多数造られるようになる。

こうした作品が交易を通じて中世日本にもたらされて「唐物」として珍重され、やがて江戸から明治・大正へと茶人たちの間で蒐集の対象となっていく。

第4章は「中国青銅器鑑賞の歴史」。

日本で中国青銅器が鑑賞の対象となっていく歴史と、それが後世の美術工芸品に与えた影響を、春翠のコレクションや記録に見ていく。

右:展示風景

殷周時代の犠尊を宋代に模倣したと考えられる作品。宋の皇帝・徽宗の命で編纂された『宣和博古図録』に図が記載されている貴重な作例。鮮やかな象嵌の文様や眼に入れられた石など、古代の輝きをも想像させる。ちびっこと並ぶ展示がかわいい。

ちなみに泉屋博古館の名は、この書籍からとられている。

左:「泉屋清賞」 初版 明治44年〜

春翠が刊行を始めた住友コレクションの青銅器図録。『宣和博古図録』に憧れたのだろう。時代を反映し、全点コロタイプによる写真が掲載された画期的な内容で、青銅器の考古学的のみならず、美術史的研究をうながしたという。

右:古銅象耳花入(こどうぞうみみはないれ) 銘 キネナリ 南宋~元(13-14世紀) 泉屋博古館東京蔵

小堀遠州所持の「中興名物」として知られる茶道具のひとつ。すっきりとしたデザインながら、頸の部分には中国青銅器の影響を感じさせる顔面文様の意匠がほどこされ、時を超えて茶の湯の世界に響いていることがわかる。

時間も空間もはるか遠いと感じられる古代中国青銅器たちのエッセンスが、日本にも深く関係していることを実感できるだろう。

本展に合わせて、作品の3D計測を実施し、それを用いたデジタルコンテンツも紹介される。

不変/普遍の造形がはらむ多層な意味と想い。

同館の中国青銅器に触れて、そのすばらしさ、楽しさ、謎めいた世界に魅せられたひとりとしても、ぜひ一級品が揃うこの機に、青銅器の誘惑に浸ってほしい。

展覧会概要

「不変/普遍の造形―住友コレクション中国青銅器名品展」 泉屋博古館東京

新型コロナウイルス感染症の状況により会期、開館時間等が

変更になる場合がありますので、必ず事前に美術館ホームページでご確認ください。

泉屋博古館東京

会 期: 1月14日(土)~2月26日(日)

開館時間:10:00‐18:00(金曜日は19:00まで)

入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜

入 館 料:一般1,000円、高大生600円、中学生以下無料

障がい者手帳呈示者と同伴者1名は無料

問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

美術館ホームページ https://sen-oku.or.jp/tokyo/

おすすめ書籍

『太古の奇想と超絶技巧 中国青銅器入門』 新潮社刊 定価 2,200円(税込)

著者:山本 堯

泉屋博物館学芸員で本展の企画者による中国青銅器の入門書。展覧会の公式ガイドブックにもなっている。器種、文様、銘文の3つのポイントから、これまでの研究を踏まえつつ、想像力を刺激する分かりやすい文章とイラスト、豊富な作品写真で中国青銅器の魅力に迫る。銘文には簡単な歴史背景とともに訳文もついていて、古代中国の歴史と人びとの想いも感じられる。巻末には国内で青銅器の作品を所蔵する美術館も紹介され、初めての人にも嬉しい一冊だ。