第4回 最後の錬金術師 ニュートン(2)

3

4. ジル・ド・レエ(1405頃―1440年)

南仏のアンダルシア地方の城館に生まれた人物は「青髭伝説」(ペロー〔1628―1703年〕作『童話集』内の作品。ある男が次々と6人の妻を殺し、7人目の妻の兄に殺される)のモデルとされている。ジャンヌ・ダルク(1412―31年)の保護者にして忠実な騎士である。ジャンヌ・ダルクは周知のように、フランス国内の政治的駆け引きのせいで宗教裁判にかけられ、異端として火刑に処された。彼女を主人公にした映画を観たが、文字の書けない少女が、賛否の意思表示に「十字」を書いて回答としていたことが妙に印象に残っている。

さてジル・ド・レエは錬金術の発展に具体的に貢献したわけではなく、金儲けのためにすがったペテン師的錬金術師に騙され、いいように操られて破滅した悲劇的人物である。ここに、錬金の「金」の「ゴールド」に「マネー」を夢見た邪な人間像が浮かんでくる。

5. フリーメイソン

大文字 Freemason の場合、一言でいえば、「相互扶助や友愛を目的とする国際団体の会員」。その会長には時の著名人(政財界、歴代大統領の大半)が充てられている。例えば、モーツァルト、ゲーテ、フェデリコ(フリードリッヒ)2世、ワシントン、マッカーサーなどといわれている。

小文字のfreemasonは、「中世の熟練石工組合人」を指す。「石工」であることが重要である。記憶によれば、丸天井の最後の石をどこに打てば工事が無事完了するか、という秘密を知っているのは「石工」だけで、そこから秘密主義的な印象が一般のひとたちに刻印された、という話のようだ。

大文字の方の主な活動は会員からの寄付による慈善事業と会員同士の親睦会を実施する相互扶助の組織だが、会員以外には非公開で、そこに秘密主義が感得され、神秘思想の結社とみなされている。薔薇十字団に似ているが、宗教は非キリスト教の立場を取っている。

錬金術との関わりは、その入会の儀式や会員内での階級制度が、本来的意味で、錬金術の過程を模したものだった点にある。

6. ジョン・ディー(1527―1608年)

この人物はエリザベス朝ルネサンス期(16世紀後半)に活躍した、一種の奇人である。3つの「視座」から分析し得る。

① 数学者―科学研究の熱烈な提唱者

② 妖術師―天使を「呼び出せるひと」

③ 宗教的性質を持った、謎の世界的計画―大陸への伝道(主にボヘミア)の旅

つまり、科学的かつオカルト的でありながら、信仰深いキリスト教徒であることを主張した。

これとチューダー朝(1485―1603年)の宗教界改革の支持を表明した。こういったディーは、キリスト教カバラ主義者として、ルネサンスのオカルト的伝統のなかで展開された新プラトン主義のなかに潜む「より強力な」哲学を支持していたと認知されている。それは「スコラ哲学」に取って代わる「世界改革」を意味していた。

エリザベス朝ルネサンスの開花は、イタリアでは対抗宗教改革の時期に当たり、盛期イタリアルネサンスより、およそ100年遅れていた。

ディーは宇宙が、自然界・天空界・超天空界にわかれていると判断し、「数学」を宇宙を解く鍵としている(特に、「比例」を重視)。ディーは56~72歳まで大陸での伝道をし、ポーランドのクラコワにて神聖ローマ皇帝ルドルフ2世(1552―1612年)の宮廷で過ごした。ルドルフ2世はスペイン宮廷でイエズス会士に教育されたが、プロテスタントには寛容であって、ボヘミア人に信仰の自由を与えた。ディーは錬金術とオカルト学に関心を持ち、貴族の宮廷に滞在した。不思議なことに、イタリアには赴いていない。

晩年はいろいろな出来事に遭遇するが、多方面に影響を及ぼして死去した。

4

7.最後は、「最後の錬金術師」と呼ばれている、かのアイザック・ニュートンで締めることにしよう。結論を先取りしてみると、以下のようになる。

人生の前半:ケンブリッジ大学の数学の教授、与えられた個人の実験室で「錬金術を研究」

人生の後半:ロンドンで造幣局長官(実務にも長けていた)

ニュートンの生きた時代は、前近代から近代への過渡期。彼は、17世紀前半のフランスの哲学者デカルト(1598―1650年)を祖とする合理主義の感化の下にあった。錬金術でも、合理的精神で臨んだ。合理主義的に実験や検証を重ね、金属変成が実現可能であることを証明しようとした。錬金術に手を染めた、という点では「前近代的」ではあったが、その手法が「近代的」であった。ニュートンは、すべての自然科学の究極の任務は、宇宙創成の謎の解明にあると信じていた。ニュートンの錬金術の目標は、黄金生成で富を得ることではなく、金属の第五元素で第一質料である、「エーテル」を分離・抽出することにあった。これは、彼の物理学上の最大の発見である「万有引力の法則」とも関連する。彼は、物質の内部に存在する「エーテル」が遠方の物質に作用した(物質を引きつけた)結果が引力だ、と推察していた。

経済学者ケインズ(1883―1946年)は、「ニュートンは理性時代の最初の人物でなく、最後の錬金術師であった」という名言を遺している。ケインズがニュートンの錬金術関連の手稿をすべて蒐集購入し、精査した上での文言である。

だが最も大切なことは、ニュートンの時代の自然観がニュートンを最後の錬金術師にいたらしめた起因とは何か、ということではないだろうか。『魔術師列伝』で探究した「自然魔術」の質的自然観、ガリレイの量的・数学的自然観、そしてデカルトの即物的な機械論的自然観とつづくなかで、ニュートンはデカルトの自然観の感化を受けながら、エーテルの存在を放棄することが出来なかった。

これには上記のように各自然観が円滑に移行していったわけではなくて、もっと紆余曲折した変遷があったと推察される。

『魔術師列伝』で論及した自然魔術と、末期南伊の自然魔術師(哲学者)であるテレジオやカンパネッラの自然観から再出発して、ニュートンまでたどりついた。

そもそも魔術の本質は「能動者(エイジェント)」を「受動者(ペイシェント)」に適用するものである。この考えの一端には、必然的に実験による自然の組み換えがあり、もう一方で、魔術師が自然魔術の効用を充分に使いこなすためには自然の調和に没入しなければならないという含みがあった。自然魔術師は「人為を超えた」操作を行なう能力や「自然が定めたよりも速く」操作する能力があるがゆえに、事情を知らないひとは「奇蹟を起こそうと熱望して悪霊と結託している」と思い込んでしまった。

機械論的自然観の持ち主たちも自然法則に制限され、その範囲内で操作を行なっていたに違いないが、つまり「自然に従うことによって自然を制していた」わけだが、彼らは、自然を生き物とみなすことからくる倫理的制約からは自由であり得た。

自然を「生きて、感覚を持ち、人間の行為に反応するとみる」カンパネッラ(1568―1639年)のような有機的世界観の持ち主につきものの環境問題に対する自己規制は、世界を機械化していく過程で失われていった。機械論的自然観は、魔術的伝統から物質操作の観念を受け継ぎはしたが、そこに含まれていた生命や生命活動を奪い去ってしまった。

テレジオ(1509―88年)の自然哲学の特徴は、能動力を弁証法的なもの、即ち、対立物(熱と冷)間の葛藤と定義したことにある。これら2つの基本的で能動的な力、熱と冷は太陽と地球、という実体的な衣をまとって現われ、対立物が知覚可能となる。太陽は「至高の熱さ」であり、白さであり、光であり、運動であった。そして地球は「至高の冷たさ」であり、暗さであり、静止であった。これらの力はまた、より弱い形で地球と太陽から出されたあらゆるもののなかに顕現していた。

テレジオの自然思想はカンパネッラの初期の思想形成に大きな影響を与えた。カンパネッラは、大地と植物と金属が感覚や感情を持った生き物であると主張した(『事物の感覚と魔術について』)。太陽と地球が感覚すると論じている。万有は、地球の物質と太陽の作用によって、つまり熱と冷という2つの対立物のせめぎ合いによって生じるとした。これはテレジオも肯定している。このテレジオにしたがってカンパネッラは、変異が、能動的な対立物同士の相克によって起こると信じた。

以上、チャールズ・ウェブスター著『パラケルススからニュートンへ』と、キャロリン・マーチャント著『自然の死』より適宜引用した。

ところでカンパネッラ著『事物の感覚と魔術について』(1620年刊行)第二巻第31章に以下の記述がある(拙訳)。

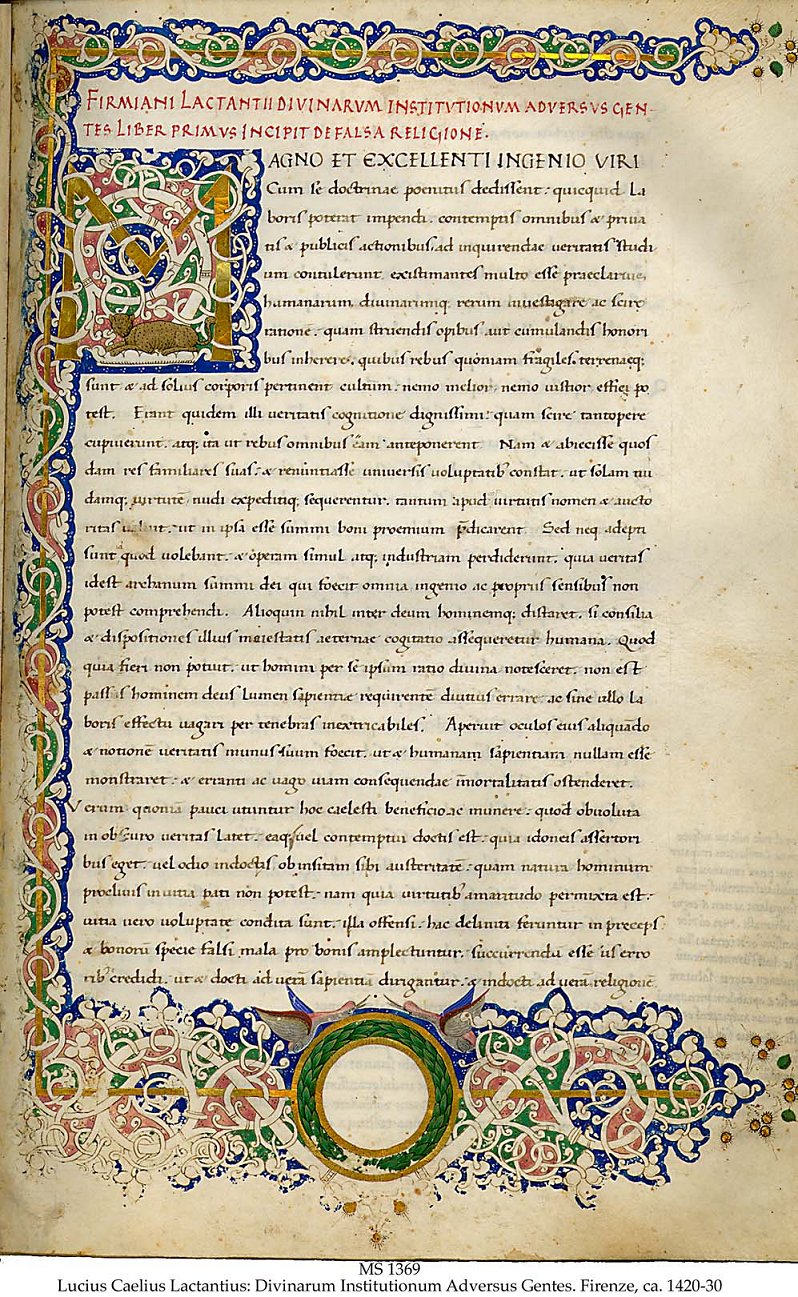

聖アウグスティヌスは対蹠地を否定したので、ラクタンティウスもその他の著述家もそうで、目下クリストフォロ・コロンボ(コロンブス)の感覚はこうした道理を修正して、それらの所見が空しいことだと示した。感覚できない事物に関してどれほどの議論が哲学者たちによってなされてきたことか。……知的議論というものは感覚と非なるもので、感覚は感覚固有なもので未知なるものを知る経験にほかならない。しかし騙されることも多い。というのも『すべて類似しているものは、類縁関係において必要不可欠であるのでなく、なべて遠い関係にあるからである』。

右:『神聖教理』の序文。ルネサンス期、1420年-1430年頃にグリエルミーノ・タナリアによってフィレンツェで作成された写本

引用文中の末尾の『 』は私が付したものだが、換言すれば、類似しているものはその類似(類縁)の関係で結び合っているのでなく、双方が遠くに存在しているからだ、と読める。この遠くにあっても相互の存在を規定し合っているものの力の要因が、ニュートンが求めた「エーテル」ではないだろうか。カンパネッラの記述は素朴だが、汎感覚主義者だった彼には、なにか感ずるものがあったかもしれない。

〈了〉

参考文献

キャロリン・マーチャント著 団まりな ほか訳『自然の死』工作舎,1985年

澤井繁男監修『錬金術がよくわかる本』PHP文庫,2008年

チャールズ・ウェブスター著 神山義茂 織田紳也 訳 金子務 監訳『パラケルススからニュートンへ』平凡社,1999年

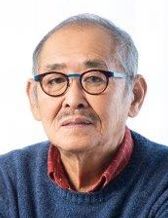

澤井繁男

1954年、札幌市に生まれる。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。

作家・イタリアルネサンス文学・文化研究家。東京外国語大学論文博士(学術)。

元関西大学文学部教授。著者に、『ルネサンス文化と科学』(山川出版社)、『魔術と錬金術』(ちくま学芸文庫)、『自然魔術師たちの饗宴』(春秋社)、『カンパネッラの企て』(新曜社)など多数。訳書にカンパネッラ『哲学詩集』(水声社、日本翻訳家協会・特別賞受賞)などがある。