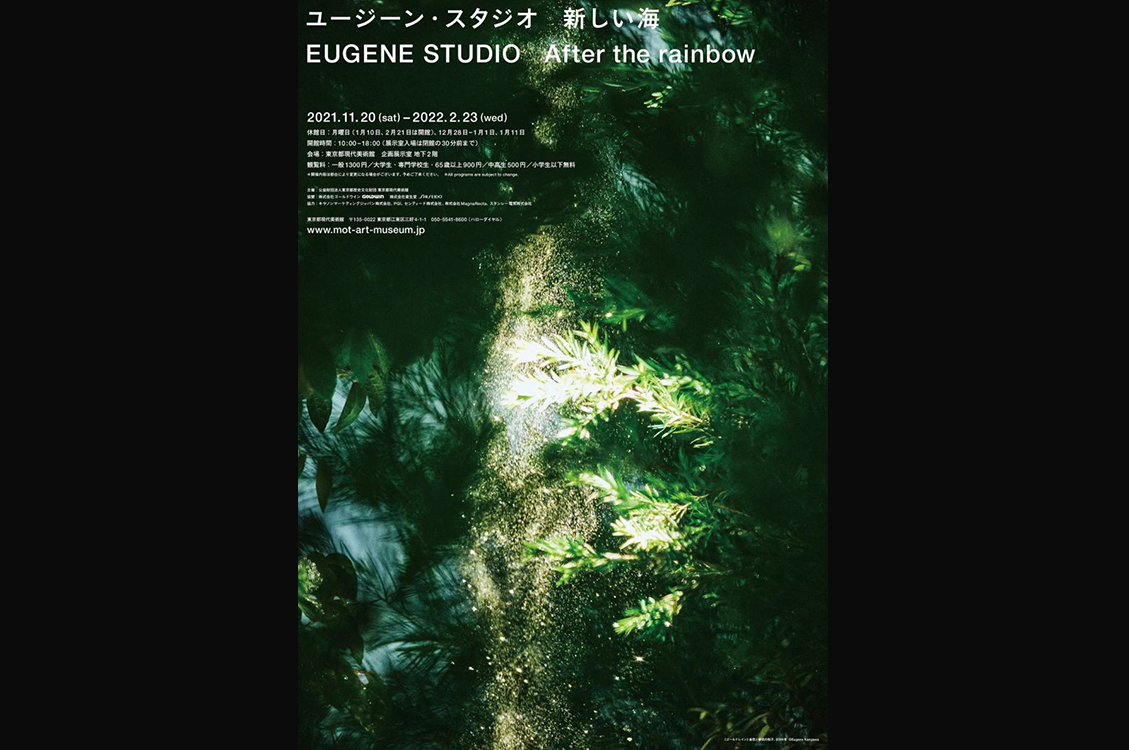

国内初の大規模個展。感覚が交差する楽しく刺激的な空間

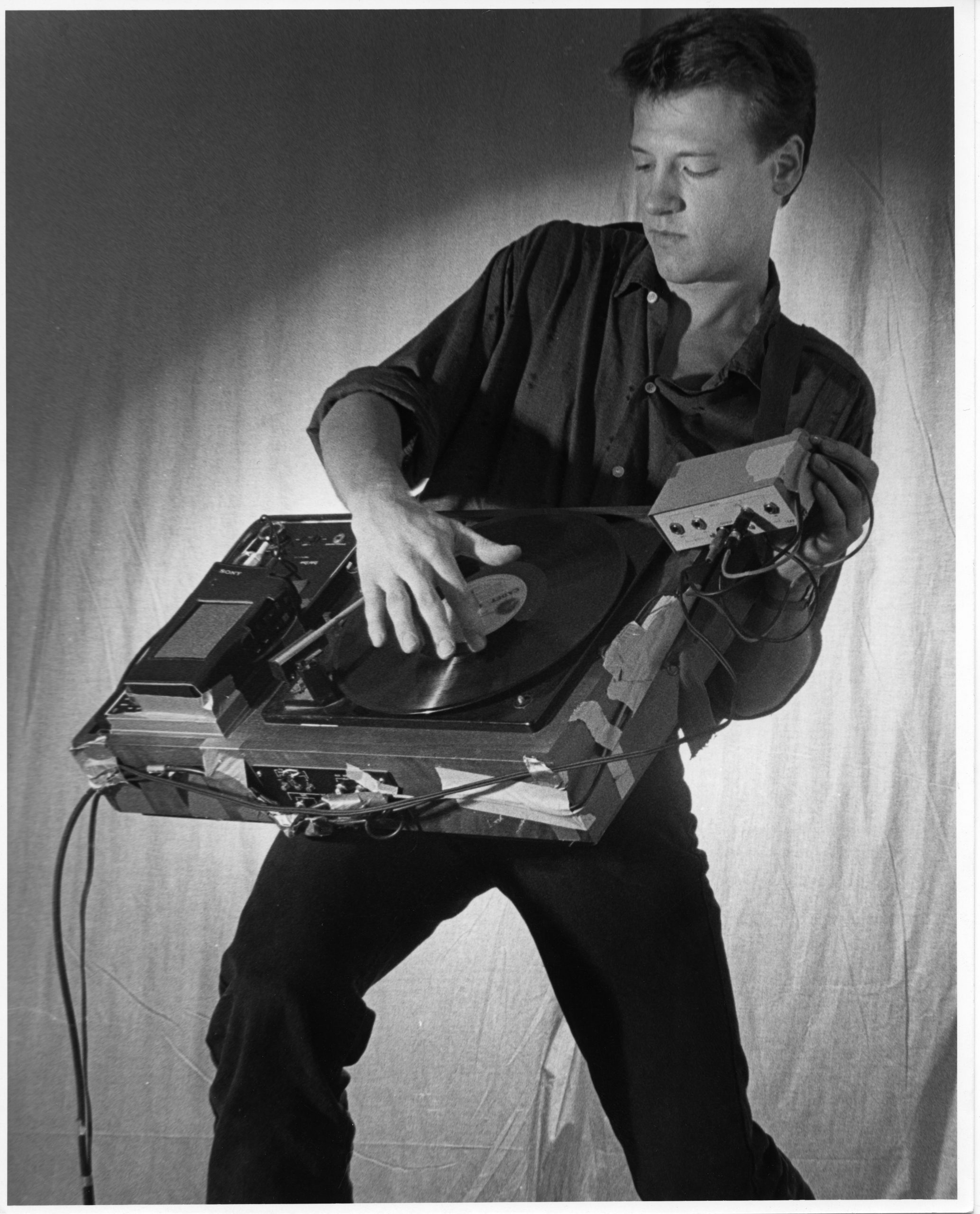

1970年代末に、ニューヨークにおけるターンテーブルを使用したパフォーマンスで、前衛音楽の世界に知られるようになったクリスチャン・マークレー(1955-)。

彼は1980年代以降には、即興を基本とした演奏のほか、視覚と聴覚の結びつき、あるいは変換の可能性を追求する作品で、現代美術の分野でも活躍するようになる。

《ザ・クロック》(2010)で、2011年の第54回ヴェネツィア・ビエンナーレで金獅子賞を獲得すると、その音楽活動に加えて、ニューヨークのホイットニー美術館をはじめ、世界の主要な美術館で相次いで個展が開催されてきた。

ミュージシャンとしての彼の活動を知る音楽ファンも多いだろう。また、2011年の横浜トリエンナーレでも紹介された《ザ・クロック》をご記憶の方もしかり。

彼の国内初の大規模な個展が、東京都現代美術館で開催中だ。

矛盾しているようだけど、私は音について、それがどう聞こえるかという

ことだけではなく、どう見えるかということにも興味があるんだ。

(クリスチャン・マークレー THE WIRE, Issue 195, May 2000)

本人が述べる通り、マークレーが追求するのは、目に見えない「音」をいかに可視化するか、そして聴こえない「音」をいかに聴く経験にできるか、である。

批評家ウォルター・ペイターの「すべての芸術は絶えず音楽の状態に憧れる」にあるように、19世紀の西洋芸術史において、音楽は至高のものとされていた歴史がある。

それは20世紀にはカンディンスキーやクレーに見られるような表象を生み、そしてポロックらの抽象表現へと連なっている。視覚と聴覚との交差は、古今東西を問わず、多くの芸術家を惹きつけてきたのだ。

ミュージシャンとしてスタートしたマークレーは、こうした美術史も踏まえつつ、独特のユニークなアプローチで、現代美術と音楽を繋げ、現代美術の分野でも最も重要なアーティストとされている。

古今東西の映画から音や声のシーンを集め、それを大きな4つのスクリーンに次々と映し出していくこの映像作品は、マークレーの代表作のひとつ。どこかで見たことのある場面、よく知っている映画スター、オーケストラが奏でる音楽から、歌手のメロディー、叫び声や物体が引き起こすものまで、さまざまな「音」が、コラージュのように重なっていく。みる者は、それらの断片に自身の経験や記憶からさらに音や情景を喚起されながら現前の映像と音を体感することになる。

彼がその作品で追求するのは、視覚と聴覚という感覚の等価性、相関性、変換の可能性から世界へアプローチするきっかけを見いだすことであり、物質と非物質との関係を改めて考える、人間の認識への問いかけである。

同時に、現代社会における音楽がどのように表象され、流通するものとしての音楽がどのように物質化され、商品化されているのかという視点を含み、鋭い批評と現代ならではのユーモアをもって、私たちの感覚を刺激する。

都市の廃棄物を素材としたプロジェクトの一作は、東京のリサイクル工場で使用済みの電気製品を利用して制作されたという。モニターでは、そのリサイクルの工程が写し出される。不要になったモノ、それらがリサイクルのために形を変えるように、その映像がひとつの円環の形をもった「作品」として提示された時、タイトルが意味する重層性が見えてくる。そして作業に伴う騒音も「音」であることを改めて意識するのだ。こうして作品は、消費社会へのまなざしも誘発する。

展示室の壁面には一筋の長い文字列が「流れ」ている。新聞や雑誌に掲載された音楽にまつわるさまざまな記述から音についての言及をサンプリングして繋げた《ミクスト・レビューズ》だ。これは、展示のたびにその地の言語に翻訳され、それを最新版の原文として次の地ではそこから翻訳されるのだという。音も、文字も、そして意味も、固定せず変化し続ける「生きた」作品は、まさに同じスコアで演奏しても同じものにはならない音楽に重なっていく。「文字による音楽」をあざやかに提示し、その関係性を問う一作。

壁のあちこちに展示されるのは、《Variations on a Silence(リサイクル工場のためのプロジェクト)のための習作》。コピー機で一度印刷した紙を再利用してその上にさらにコピーを重ねた「絵」だ。写される文字や絵が重なった表現は、複写という制作からたったひとつの表現へと「転換」する。「音」が重なって「音楽」となるように、繰り返される「複写」が「作品」になる。そこには複製とオリジナリティという20世紀の芸術がはらむ要素が横たわっている。

本展は、1970年代の最初期から最新作までの全キャリアを振り返る構成で展開する。

レコードやCDをはじめ、コミック、映画、写真などの幅広いファウンドメディア*を再利用しながら、パフォーマンス、コラージュ、ペインティング、写真、ビデオからインスタレーションまで、その多岐にわたる創作の全貌が紹介される。

*ファウンドメディア:広く大衆に流布した匿名の表現が、アーティストなどにより見いだされ、芸術性を付与されたもの。

マサチューセッツ芸術大学の学生だった時に、ボストンで路上に落ちているレコードを見かけたことが、DJとして活動をはじめるきっかけだったという。

アメリカ・カリフォルニアで生まれ、スイス・ジュネーブで育った彼は、異なる言語、文化を経験し、言語の伝達不可能性を強く意識して成長したという。音楽に出逢った彼が、それゆえにこそ、「音」を「言葉」にしていくことにこだわったのは必然といえるのかもしれない。

そこには、ポスト・パンクやフルクサスなどのパフォーマンスの影響やマルセル・デュシャンへの意識が強く反映している。

即興の演奏のためのターンテーブル上の加工にとどまらず、レコードを「音を出すレディメイド」として扱うアイデアは、レコードが音を出す媒介であるだけではなく、音そのものであることを視覚化するために、その断片のコラージュや自らレコードを食べる様子を映像にした。

また、カバーをつけずむき出しのレコードをリリースして流通の際に付いたキズや、

くり返し再生されることで摩耗する変化も、そこに刻まれた音楽として提示する。

リサイクルされる中古のレコードジャケットから架空のレコードのジャケットを創出するなど、商品として消費され、廃棄される「音」の物質性を露わにすると同時に、想像の音の存在を示唆し、時間軸の中でその死と再生をも感じさせる。

右:展示風景から

ターンテーブル奏者としてレコードを扱っていたマークレーは、やがてレコード盤を切断し、その断片を組み合わせたコラージュを作成するようになる。これらを使用した演奏からは、予測不可能な即興の音楽が生まれるのだとか。同じ音を提供するはずの大量の複製「商品」であるレコードは、その楽しげな見た目とともに、絶対に同じ音を出さない、オリジナルな「作品」へと「変換」される。

Photo: Steven Probert © Christian Marclay. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York.

1980年代前半に、マークレーは1枚25セントほどで投げ売りされている中古のレコードを大量に集めて回り、これらのジャケットに手を加えて「架空のレコード」シリーズを制作する。誰も聴いたことがないそれらレコードは、ジャケットからさまざまな想像を喚起する。視覚情報から奏でられる想像の音楽の可能性。廃棄同然になっていたレコードは、新たなイメージを得て、ふたたびよみがえる。その復活は、レコードという物質と空想の音という非物質の“あわい”に立ち上がってくる。

「アブストラクト・ミュージック」は、1960年代からレコードジャケットに抽象絵画を使用することが流行したことを受けて生み出されたものだという。レコード会社がポップなものに「ハイアート」の付加価値をつけるための戦略だったのではないかともマークレーは読んでいるそうだ。「架空のレコード」同様に、そうしたジャケットの上に抽象画を描いたマークレーの作品は、絵画と音楽の持つ抽象性と、その変換の可能性の追求であったとともに、唯一の絵画作品→大量生産品(レコード)→一点もののジャケットと、少しずつズレを生じながら「変換/円環」していく。

Photo: Steven Probert © Christian Marclay. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York.

右:展示風景

タイトルの通り、複数のレコードジャケットのイメージがコラージュされて、そこに現れた身体は“ミックス”されている。正装して厳めしく、あるいはポーズを決めた男性の上半身は、セクシャルな女性の下半身に支えられて、グロテスクかつユーモアのある姿へと「変換」される。その組み合せは実に絶妙で、思わず吹き出してしまうほど。と同時に、ジャケットに使用される男女のイメージの違いから、ジェンダーへの問いかけも感じられるだろう。それがレコードジャケットであることに改めて注目すれば、一つの作品から複数の音楽を「眼で聴く」こともできるだろう。

© Christian Marclay. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York.

カメラを使わずに、印画紙の上に直接ものを置いて露光させる写真技法であるフォトグラムは、その表現の自由度と偶然性に可能性を見いだしたモホリ=ナジらにより1920年代に積極的に表現として活用された。マークレーは、この技法で、レコードやカセットテープなどを写し出す。拡大されたレコードの溝は、波打つ美しい波紋をみせると同時に、レコードというモノを改めて認識させる。音楽がデジタルデータとして消費される現代に、目に見えぬ音とそこに在るモノとの関係性を問う、「変換」のひとつの視覚化といえよう。

そこからマークレーの創作はより記述される「ことば」と「音」をめぐる自在な展開を遂げていく。

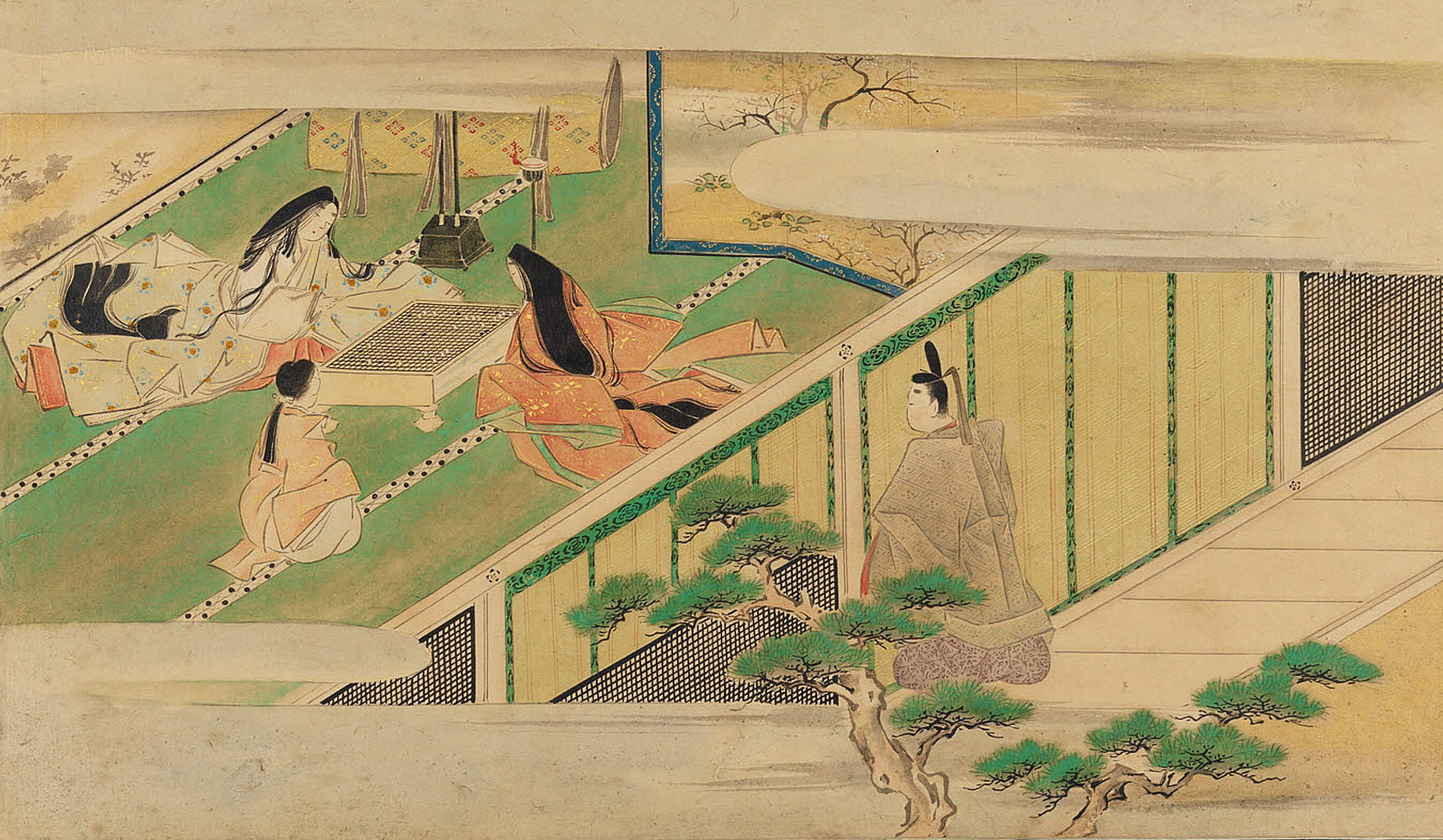

マンガに使われるオノマトペ(擬音語)を絵巻やタブロー、巨大な版画作品にしたり、映像インスタレーションにする、あるいは印刷物から音符の画像を撮影して、それを演奏可能なイメージ・スコアにする、など、メディアも手法も、そして制作過程も含めて、多様な「変容・変換」をみせてくれる。

水しぶきや泡などの音を示したマンガのオノマトペ(擬音語)が、その文字の勢いのままの激しい絵具の色とともに氾濫した大画面。床に寝かせたパネルに絵具を高所から落としたり、立てかけたカンヴァスに投げつけたりして、その上から元のオノマトペのコラージュをシルクスクリーンで刷ったのだそう。シンプルに「音」を視覚化したことを感じられる楽しいタブローは、その制作過程に思いをはせる時、絵具が画面にぶつかる「音」や、投げるという行為の「身体性」、文字のコラージュの「印刷」など、「眼」から「耳」へ、「身体」から「画」へ、など多層な「変換」が込められている。まるで指揮者が音楽を紡ぎ出していくように。まさにアクション「ズ」なのだ。

日本人には見慣れたテイストの顔が、大声で叫んでいるように感じられる大きな作品。断片的にコラージュされたその切り取りや粗い質感が、よりその音(声)を強く感じさせる。これは主に日本のマンガから引用したイメージをコラージュしたものを、さらに拡大して大きなベニヤ板に貼り、それを木版にして刷り出した版画作品だ。漫画という印刷物を加工してさらに版画にする、ここにも「変換」が重ねられている。どこかで見たことがある、という記憶をくすぐりながら、タイトルから有名なムンクの《叫び》のイメージが重なって、無音の展示室にはみる者それぞれに物語を感じる叫びが響いてくる。

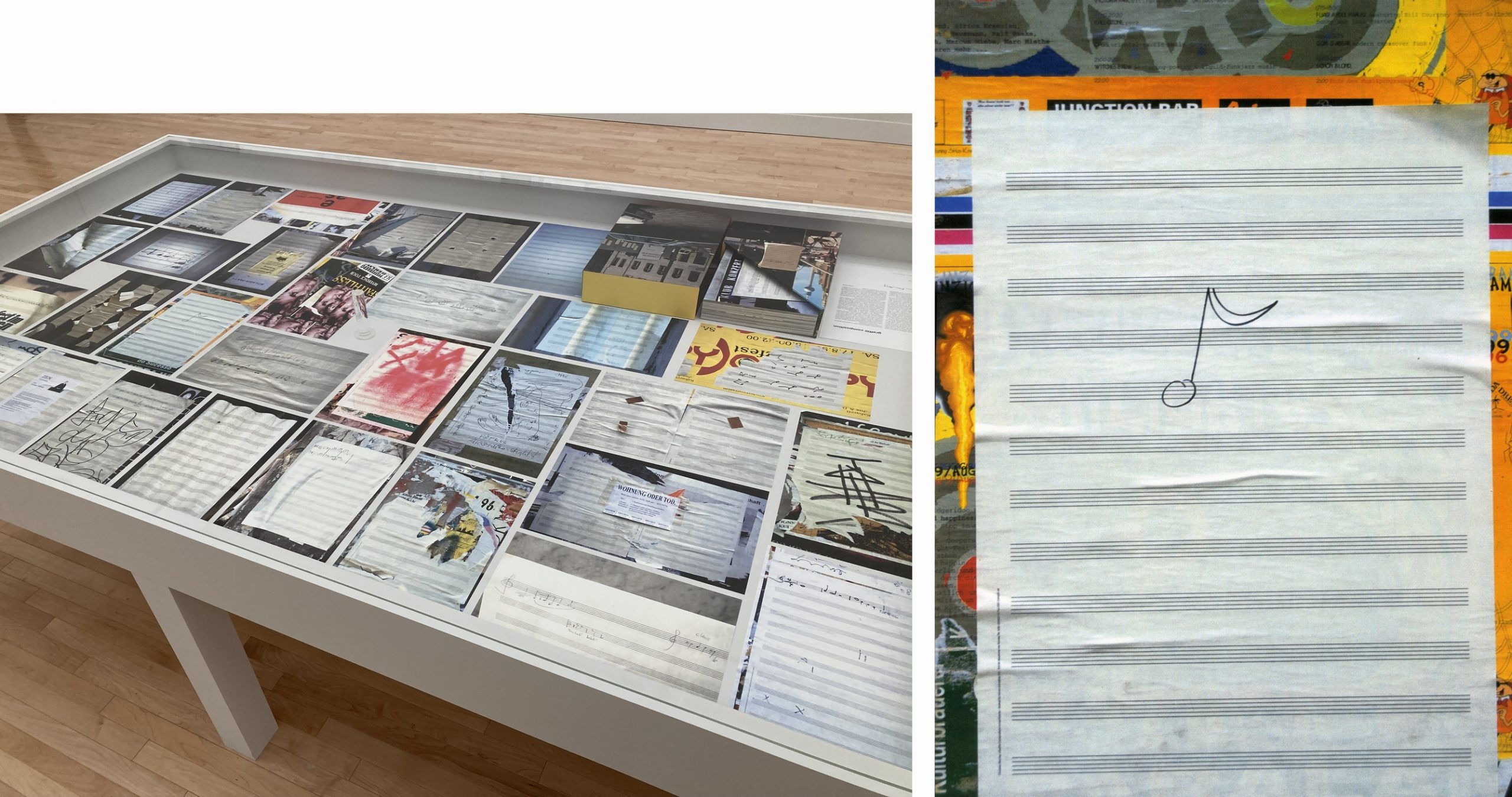

28枚の印刷物より Produced and published by mfc-michèle didier, Paris /Brussels

© Christian Marclay & by mfc-michèle didier. Courtesy Paula Cooper Gallery, New York.

マークレーが収集した新聞広告や雑誌の挿絵、領収書からお菓子の包み紙まで、さまざまな印刷物から、音符が描かれている部分を撮影して28枚の未製本のプリントに再現したものの一葉。これらのイメージはいずれも普段ならば意識されることもなく捨てられてしまうもの。それに彼は「儚いもの」という美しいタイトルを付してスコアに仕立てた。その場限りのイメージは、演奏される瞬間に消える音楽の本来的な姿と呼応して、不思議な輝きを獲得している。

展示風景から

左:展示風景

こちらは、1996年ベルリンで行われたサウンド・アートのソナンビエンテ・フェスティバルで、マークレーが5000枚の五線譜を刷ったポスターを街中に貼り付け、道を行く人々に自由に書き/描いてもらったものを撮影、そこから150枚を選んで出版したポートフォリオ。これらは演奏家が好きな画像を選んで演奏に使用したり、作曲のヒントにすることができるそうだ。誰かが残した痕跡は、目で見るスコアとなり、奏者の感性を通して新たな表現(音)に変換されていく。

本展では、視覚と聴覚の経験の等価性を追求し、ある感覚を別の感覚に置き換える

ことで世界を読み解こうとするマークレーのユニークなアプローチを

「Translating[翻訳する]」という語で言い当てた。(展覧会リリースより)

既存のイメージや音を部分的に抽出して再利用する、サンプリングやコラージュという手法を主体に、イメージと音の“あわい”に立って、アートと音楽、可視と不可視、物質と非物質を自由に往還する彼の作品は、「変換」であり、「転換」であり、まさに「翻訳」となる。

Photo: Ben Westoby © Christian Marclay. Courtesy White Cube, London, and Paula Cooper Gallery, New York.

マンガのオノマトペを使用した映像インスタレーション。コミックからスキャンした文字を、その音が表わす動きや衝撃をイメージ化したアニメーションにしたものに囲まれる。それらの動きは、改めて擬音語にわれわれが持つイメージを具現化する。そして、実際の音はないのに、賑やかな大音響の中にたたずんでいるような感覚を味わえるだろう。沈黙ゆえの音声。それは、記憶という想像力が喚起する眼で感じる豊かな音に「変換」されるのだ。

展示風景から

現代に生きるわれわれが共有できるイメージを使い、その社会性をはらみつつ、楽しく衝撃的なインパクトを与える作品に通底するのは、「音」がそもそもに持つ根源的な抽象性と感覚に響いてくる力だ。

世界を覆ったコロナ禍、人々との交流が制限される中で、マークレーが制作したのは、コミックの切り抜きをコラージュした小品。「叫び」をテーマにしたオノマトペに埋め尽くされる顔は、どこか楳図かずおが描くマンガの恐怖の表情にも通じる。21世紀に入り、ネットの普及による「リアル」の感覚の変容や、「個」のあり方の不確定性、あるいは地球規模の環境的、社会的な不安などを、さりげないユーモアとともにあざやかに可視化する。

こちらもコミックからのコラージュで作られた、単声のためのグラフィック・スコア。これまでの切り抜きとは異なり、背景も含めた部分や、連続するシーンも並べられ、配置されているため、まるで「ノー!」をテーマにした新しいマンガのように、ストーリーを読みとりたくなってくる。スコアであるからには、奏者がここからどんな「歌」を紡ぎ出すのか、聴いてみたくも。

会場の最後は、最新作《ミクスト・レビューズ(ジャパニーズ)》の映像作品。

最初の部屋にある《ミクスト・レビューズ》をろう者であるパフォーマーが、手話から発した身体表現で翻訳するサイレントビデオは、その内容を言語として理解できなくとも、「音楽を見る」ことができるはずだという、マークレーのメッセージだ。

翻訳の不可能性は、聴こえない音をきっかけに別の共有の可能性へと拓かれる。そして展示はふたたび円環していくのだ。

多彩な表現がもたらす感覚の交差、聴こえない「音」の視覚からの響きに身をゆだねてみて。

1980年代前半から、マークレーは音に関係するファウンド・フォトを作品に転用するようになる。こちらは、雑誌に掲載された“開いた口”をクローズアップしたモノクロ写真を再撮影して、アンティークのフレームに収めたシリーズ。これらの写真は、壁面に大きな「口」となるように配置される。大きな口から発せられる、さまざまな口からの音が「眼から」聴こえて、頭の中で重なってくる。”アノニマス”な口は、フレームが持つ時の重なりと相まって、見えない背景をも想像させる。みる者の心理次第で、楽しくも怖くもなる、印象的な作品。

※作品解説は以下を参照した。

クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]作品解説

執筆:薮内知子(東京都現代美術館学芸員)

展覧会概要

『クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]』 東京都現代美術館 企画展示室1F

新型コロナウイルス感染症の状況により会期、開館時間等が

変更になる場合がありますので、必ず事前に展覧会ホームページでご確認ください。

会 期:2021年11月20日(土)~2022年2月23日(水・祝)

開館時間:10:00‐18:00 (入場は閉館の30分前まで)

休 館 日:月曜日(2/21は開館)

入 館 料:一般1,800円、大学生・専門学校生・65歳以上1,200円

中高生600円、小学生以下無料

問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

展覧会サイト https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/christian-marclay/