失われつつある昭和の名ビル

2020年に予定されていた東京オリンピック前後、そしてコロナ禍を経てからも都心の再開発の勢いは止まるところを知りません。これを東京の活力と見るべきなのか。しかしそこで失われていくのは昭和の街並みです。

1960-70年代の高度経済成長時代、日本の建築家やスーパーゼネコンは大いなる躍進を遂げ、世界的な名声を得ていきましたが、その時代に建設された築50年前後の建物が、今、続々と解体されています。

近年すでに解体されたものには、銀座のソニービル、虎ノ門のホテルオークラ旧本館・別館、黒川紀章設計のメタボリズム建築を代表する作品・中銀カプセルタワービル、丹下健三設計の旧電通本社ビル、浜松町の世界貿易センタービルなどがあります。

東京が都市として新陳代謝していくため再開発は仕方のないことと思いながら、私が子どもの頃から親しんできた建築や風景が失われていくことには悲しさと残念さを感じざるを得ません。

そんなことで、失われていく昭和戦後の建物を取材撮影し、それらの建築史的価値、建物の味わい深さを解体前に多くの人たちに知っていただきたいと、この企画を思い立ちました。

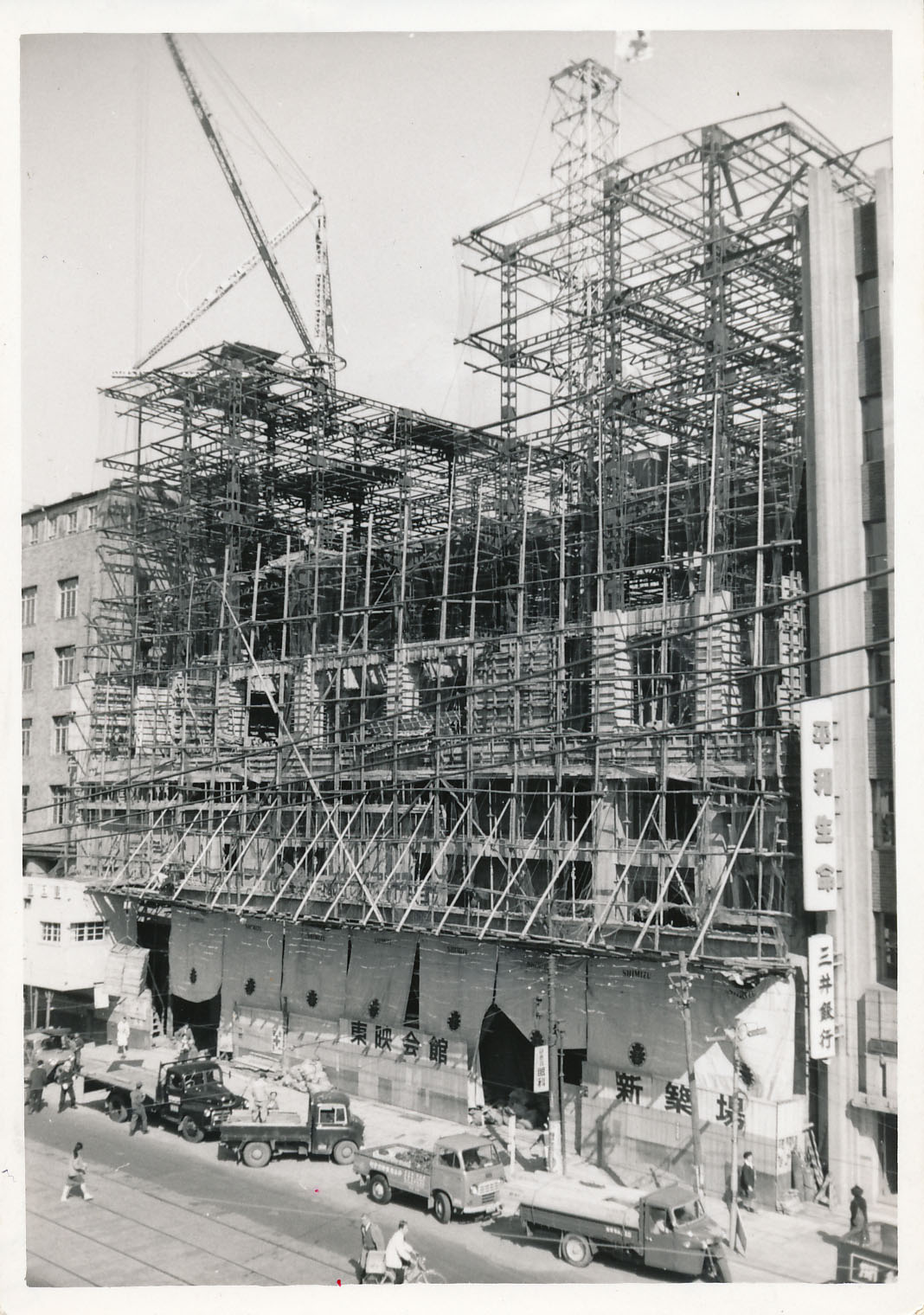

連載第11回は、銀座で、昭和の高度経済成長期から現在まで映画の歴史を刻み続けてきた、東映の本拠地「東映会館」を取材しました。

東映会館

住所 東京都中央区銀座3-2-17

竣工 1960年

設計 久米建築事務所

施工 清水建設

映画産業の隆盛期に誕生

銀座3丁目、外堀通りに面した東映会館は、今年夏に閉館し、その後再開発されることが予定されています。ここは、1960年9月20日に竣工した映画会社・東映の本社オフィスで、1、2階と地階は、現在の東映唯一の直営館である丸の内TOEI①と、丸の内TOEI②の2館の映画館になっています。

竣工年である1960年は、映画産業の隆盛期で、テレビが一般家庭にようやく普及し始めた頃。1958年には、日本国内の映画館の観客動員数が史上最高の11億3000万人を記録し、これは、当時の国民が年に12回以上映画を見に映画館に通っていたことになる数字だとか。

東映会館が建設された当時、隣地にあったのは読売新聞社。銀座に隣接する日比谷や有楽町には、有楽座、日比谷映画、日劇などが、銀座にはテアトル東京と、新作映画をいち早く公開するロードショー館が並び、「五社」と称される国内主要映画会社の本社も、みなその周辺にありました。

この銀座の東映会館ができる以前、東映のオフィスは京橋の賃貸ビル内にあったそうで、すぐ近くには大映の本社が。東宝と日活は日比谷、松竹は築地にあり、今も同じ場所に存在しているのは東宝、松竹のみで、社屋も建て替わっています。

東映初代社長、大川博の功績

東映会館竣工時の東映社長は、東映の実質的創業者とされる大川博(1896-1971)。今も東映会館1階の定礎板には、大川博の署名と手形が残されています。

鉄道省の官僚だった大川は、東急の創業者・五島慶太に経理畑の実務能力を見込まれてスカウトされ、東急電鉄に入社。戦後に、東急系の映画会社で倒産寸前だった東映の経営建て直しをまかされて社長に就任。以後、製作費を切り詰めての、二本立て興行の方針を推し進め、時代劇の片岡千恵蔵、市川右太衛門、中村錦之助、東千代之介といったスター人気もあって、東映は、5年という短期間で国内観客動員トップの座を得るようになります。その一方で大川は、日本の長編アニメーション最初の作品『白蛇伝』を制作した東映動画を創業、テレビ事業やプロ野球事業にも手を広げるなど、東映草創期の功労者とされています。

東映の配給収入が邦画界トップとなったのが1956年。まさにこの頃、銀座に本社ビルを建てる勢いのある会社となっていたということでしょう。

風格の漂う直営館丸の内TOEI

丸の内TOEI内に入ると、豪華な大理石貼りのロビーの壁面に目を奪われます。これは創建時からの内装で、映画の黄金時代に建設されたロードショー館の風格を感じます。

客席内に入ると、やはりこちらも東映を代表する劇場と納得する雰囲気。2階席もある天井の高い空間、スクリーン前には舞台が設えられ、ここでは、東映作品の封切り時に出演者や監督の舞台挨拶が行われてきたそうで、映画会社としての東映の歴史を刻んできた場所だとも言えそうです。

東映会館内には、この舞台上への専用動線が設けられ、スター俳優や監督の入場、退場もスムースに行うことが可能。東映の株主総会もこの丸の内TOEIで開かれているそうです。

この舞台のあるスクリーンを見て、突如私が思い出したのは、渡辺淳一原作、森田芳光監督の話題作『失楽園』の試写を、ここの最前列の席で見たことです。友人のグルメライターI嬢に一緒に行こうと熱心に誘われ、開始時刻直前に入場したら最前列の席にしか空きがなく、目の前という至近距離で森田監督、そして主演の役所広司、黒木瞳の舞台挨拶を見ることになりました。その後、先ほど舞台挨拶された主演お二方の演じる“濡れ場”を見続けて圧倒されることになる、未だ忘れがたい映画鑑賞でしたが、森田監督も亡くなり、この劇場も今年7月に閉館することを思えば、貴重な体験だったというべきでしょう。

その丸の内TOEI脇の1階にあるのが東映本社の玄関。

建物の3階以上が本社のオフィスですが、館内はリノベーションされ、一見して、築60年以上とは思えない快適なオフィス空間となっています。それでも、こんなレトロな部分が今もあちこちに残されているのだという箇所を案内していただくと、社内試写室、古くからのビルではよく見る郵便物を投函できるメールシュートや、ゴミを捨てることができるダストシュートなど、築65年の歴史を感じることができました。

7階と6階には試写室があり、ここでは関係者やマスコミ向けの試写が行われています。試写室内のインテリアや客席は改装されていますが、入口の扉、押しドアのドアハンドルには竣工当時のものらしいレトロなテイストを窺うことができます。

伝説の惹句師、関根忠郎が語る本社屋

今回の取材では、この東映会館ができた当時からを知る社員OBで、宣伝部に長年在籍し、東映の幾多の代表作、ヒット作の広告キャッチコピー=“惹句”の傑作を連発してきた伝説の惹句師、関根忠郎(87歳)さんにお話を伺うことができました。

映画評論家の山根貞夫と山田宏一が関根さんに東映映画の惹句制作エピソードを聞いたインタビュー集『惹句術 映画のこころ』(1986年講談社・刊。95年に増補版、2020年に文庫版、共にワイズ出版・刊)は、その内容の濃さも本としてのボリューム(文庫版で約600ページ)も、ものすごい熱量の書籍。ここには関根さんが東映宣伝部で作り続けてきた惹句と、それらに込められた映画への愛が集約され、この本の存在とともに関根さんの惹句は日本映画史に刻まれるものになっています。

「健さん文太は五月の鯉」「今が盛りの菊よりも、きれいに咲くぜ唐獅子牡丹」「カラスが啄ばむ仁義の死骸」「ドスに散らそか 、男の涙。」といったヤクザ映画全盛時代の惹句をはじめ、「我につくも 敵にまわるも 心して決めい!」(「柳生一族の陰謀」)、「鵼の鳴く夜は恐ろしい。」(横溝正史原作の「悪霊島」)、「愛した男が極道だった」「あんたら、覚悟しいや!」(『極道の妻たち』シリーズ)など、これらの作品と同世代の人なら誰もが記憶しているキャッチコピーの作者なのです。

その関根さんに、仕事場としてきた東映本社の建物と、60-70年代以降の東映本社内の記憶を語っていただきました。

1956年という戦後の映画全盛期に東映に入社した関根さんは、当初は京橋にあった本社に勤務。その後、直営劇場である新宿東映、そして東映東京撮影所に異動後、62年に宣伝部に転勤し、銀座の東映会館に勤務するようになったそうです。

50年代後半から60年代にかけては、シリーズものの二本立てプログラムピクチャーという興行スタイルが続き、年間100本以上もの映画が“量産”されていただけに、撮影所は常に忙しく、東映の京都(太秦)、東京(大泉)では、スタッフはみな仕事に追われて、広い所内を歩かずに走っていたという伝説が語り継がれています。宣伝部の仕事量もそれに比例して膨大で、ひとりの宣伝スタッフが何本もの作品を掛け持ちし、ストーリー、解説、宣伝キャッチを捻り出すことを課せられていました。

それまで大泉の撮影所の製作部宣伝課にいた関根さんは、本社宣伝部に異動になり、竣工2年後の東映会館7階に毎日出勤するようになります。その後97年に定年退職するまでの35年間、ここで宣伝の仕事に従事してこられたのですから、その時代の東映という映画会社の歴史の生き証人ということになるでしょう。

入社当初働いていた京橋の賃貸ビル内の本社オフィスに比べると、この銀座の新オフィスは広々として明るく、以前の本社の雰囲気とは一変したそうです。ただ、東京っ子だった関根さんは、子どもの頃から日比谷や有楽町で映画を見たり、中学・高校時代から映画を見に銀座界隈を歩くことも日常の延長で、銀座の真ん中に勤め先があることに特に感激したりすることはなかったとか。

日々勤務することになった宣伝部には一日中新聞や雑誌など様々な媒体の人が出入りし、常に電話がかかってきてみんなが大声で話をしている状況。「こんな場所では、脚本を読んだり、プレスシートの原稿や宣伝コピーを書くのは無理」と、出社するとすぐに外に出て、会社付近の喫茶店をハシゴしながら仕事をするスタイルを続けていたそうです。そして夕方になると宣伝部に戻り、6人いるデザイナーとともに、大量のポスター、雑誌新聞広告を作成する仕事に取り掛かる日々。史上空前といった映画の量産時代。時にはひとりで深夜、早朝まで徹夜で作業をすることもあったとか。

60年代の東映と言えば、中村錦之助や片岡千恵蔵が主演の時代劇シリーズが人気だった時代。その後は63年に鶴田浩二、高倉健が共演した尾崎士郎原作の『人生劇場 飛車角』が大ヒットし、任俠路線がスタート。鶴田浩二の「博徒」シリーズ、高倉健の「日本侠客伝」「昭和残侠伝」シリーズと、着流し姿でドスを抜くヤクザが登場する任俠路線が約10年間客を呼び続けていました。このように同じ路線の映画が10年間も人気を保ち続けるのは映画興行界では稀有なことなのだそうです。

しかし70年代に入ると、その任俠ものの客の入りも低調になり、それに代わってヒット作となったのが元ヤクザ安藤昇の主演作品や、『仁義なき戦い』などのヤクザ実録ものでした。新東宝、松竹を経て東映へ移籍した菅原文太を主演に据えた『仁義なき戦い』(1973年)が大ヒット。以後シリーズ化され、菅原文太は東映の大スターの道を歩んでいきます。

関根さん曰く「振り返ってみると、東映くらい運のいい会社はないんですね。ちょうど任俠ものが低迷してきたところで、文太さんを連れてきて撮った映画が大ヒットして。それに、映画会社の人間は割り切りが早い。興行成績がちょっとでもダウンするとそれまでの路線はさっさと見捨てる。そりゃ見事なもんですよ」。

その70年代は、関根さん自身、仕事に脂がのりだして最も実力を発揮した黄金期。代表作と言われる「仁義なき戦い」の広告やポスターには、主演の菅原文太自身が東映本社にやってきて、コピーやデザインのアイデアを出すこともあったそうです。

関根さんが笑いながら話されることには、昔の東映の社員にはやんちゃで個性的な雰囲気の人が多く、それが社風だったとか。

「『仁義なき戦い』の日下部五朗プロデューサーも、脚本家・笠原和夫も大柄で貫禄があり、本物のヤクザと渡り合っても全然引けを取らなかったでしょう」とのこと。

71年には岡田茂が二代目社長に就任。東映社内で任俠路線を推し進めてきたプロデューサーでもあり、「日本映画界のドン」とも言われたカリスマ経営者でした。

関根さんは、自身の遅刻出勤と社長の出勤時がたまたま合致し、社内エレベーターで岡田茂社長にバッタリ会ってしまうと「とにかく惹句は、誰にでも通じるようにわかりやすく書け」という意味のことを言われたそうで、「それが東映の大衆娯楽徹底の精神、作風。芸術ぶった気取ったものを作るな」ということなんでしょう」と振り返ります。70年代以降、映像メディアがテレビ主流となり、他の映画会社が興行収入の低迷に苦しむ中、東映がヒット作を連発し日本映画界を牽引する存在となったのは、テレビでは扱うことのできなかった暴力、アクションとエロチシズムを売り物にしてきたから。岡田社長は自社のことを「不良性感度」の会社と称していたそうで、まさに言い得て妙。その路線を確信犯として推進してきた存在だったということなのでしょう。

銀座の古きよき時代からを知る理容師さん

もう一人、この東映会館内で、長年勤務してこられた方にお話を伺うことができました。

東映会館2階にあるのは、社員の福利厚生施設である理容室。鈴木康弘さんは、平成3年から30年以上この社内の理容室に勤務してきた理容師さんです。

大正時代創業の、銀座の名店として知られた理容室「ユタカ」に勤務していたところ、店のお客さんには東映の社員も数多くいたため、スカウトされて、この東映会館内の理容室に勤務することになったそうです。社内の理容室は平成3年当時は5階にあったそうですが、かつては映画館に付属する喫茶室「小島屋」だった場所が、平成6年1月から理容室になったということ。

東映社員は、シャンプー、整髪、顔剃りがセットで2,200円という、市中の価格の約半額の値段で髪を整えられるのだとか。当然そのほか、パーマなど様々なメニューも用意されています。かつては岡田茂社長も、この理容室にいらしていたとか。

鈴木さんにお話を聞くと、昭和の時代には、銀座界隈では服部時計店、文祥堂、教文館、大成建設や東京電力など、本社内に社員向けの理容室のある会社は数多くあったそうですが、今も変わらず社内で、社員価格で整髪してもらえる場所があるということには会社の風格と歴史を感じます。

東映会館の閉館、そして丸の内TOEIの最後

この東映会館は今年夏の閉館後、再開発されてホテル、店舗を中心とした商業施設になる予定。本社は創業の地である京橋に移転し、館内には映画館は設けられないようです。

今も銀座に残る数少ない映画館であり、東映最後の直営館である丸の内TOEI①と、その地下の丸の内TOEI②は、7月の東映会館閉館後に営業終了予定。だからこそ今、この場での映画鑑賞、そして出演者、監督などによる初日舞台挨拶は、体験しておくべき価値のあるものでしょう。

■撮影後記 都築響一

10代のころ銀座は本屋とレコード屋と映画館の街だった。高校に通うのにわざわざ遠回りの地下鉄丸ノ内線の銀座乗り換えの定期を買って、授業が終わると(時には終わる前に)一目散に学校を飛び出して銀座で途中下車。イエナ書店で洋書を立ち読みしたり、ヤマハでロックの輸入盤を眺めたり数寄屋橋ハンターで中古盤を漁ったり、いくつもあった名画座に入り浸ったり。そのすべてがもう存在していない。僕の10代をつくってくれたのは新宿でも渋谷でもなく、あのころの銀座だった。

レンタルビデオすらなかった時代に、銀座や飯田橋や浅草や大井町の名画座で昭和の任侠映画や喜劇映画、ピンク映画に出会ってなかったら、いまの僕の活動はない。あれから50年近くの時を経て、銀座の街から姿を消す寸前の東映本社をいま探検させてもらえた。地下のボイラー室に横たわる古い客船のように年季の入った機械類。2階の理容室のおじさんの寂しげな笑顔。それはずっと親しくしてもらえていた先輩を見送るような、小さな旅だった。

東映株式会社では、丸の内TOEI閉館に向けた関連プロジェクトを実施。

詳細は下記ホームページをご覧ください。

https://marunouchi-toei-sayonara0727.jp/

鈴木伸子(すずき・のぶこ)

1964年東京都生まれ。文筆家。東京女子大学卒業後、都市出版「東京人」編集室に勤務。1997年より副編集長。2010年退社。現在は都市、建築、鉄道、町歩き、食べ歩きをテーマに執筆・編集活動を行う。著書に『山手線をゆく、大人の町歩き』『シブいビル 高度成長期生まれ・東京のビルガイド』『大人の東京ひとり散歩』など。東京のまち歩きツアー「まいまい東京」で、シブいビル巡りツアーの講師も務める。東京街角のシブいビルを、Instagram @nobunobu1999で発信中。

都築響一(つづき・きょういち)

1956年、東京都生まれ。作家、編集者、写真家。上智大学在学中から現代美術などの分野でライター活動を開始。「POPEYE」「BRUTUS」誌などで雑誌編集者として活動。1998年、『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』で第23回木村伊兵衛写真賞を受賞。2012年から会員制メールマガジン「ROADSIDERS' weekly」(www.roadsiders.com)を配信中。『TOKYO STYLE』『ヒップホップの詩人たち』など著書多数。