藤原辰史さんは、『ナチスのキッチン』(水声社、二〇一二年、決定版は2016年に共和国から刊行)で注目を集めた、食や暮らしの研究も行う大学研究者だ。共感するところも多い藤原さんと、キッチンの過去から未来まで語り合った。今月刊行された『日本の台所とキッチン 一〇〇年物語』に収録した対談を、ダイジェスト版でお届けする。

阿古:『ナチスのキッチン』に、第一次世界大戦中のシェアキッチンの試みを書いたくだりがありますが、シェアキッチンがどうなったかは読み取りにくい。挫折した、と考えてよいのでしょうか?

藤原:そこは悩んだところで、なぜ共同キッチンが失敗したのか書いた史料があまりなかったんです。失敗した理由の一つ目は家庭で異なる味を統一することへの違和感、二つ目は家族で食べるような安心感がない、とにおわせる程度しか書けませんでした。成功例もあったし、人間の歴史の中で、危機的な状況になれば出てくる試みとして書きたかった、という思いもありました。

阿古:日本では同じ頃、栄養指導の目的で佐伯矩が試みていたことが、須崎文代の論文に出てきます。ヨーロッパは、コペンハーゲン以外は第一次世界大戦後に挫折するんですよね。

藤原:そうです。コペンハーゲンは、ロの字型アパートの1階にキッチンを置いた。戦争と関係なく、コミュニティをつくる試みでした。

阿古:本書のキッチンの歴史は、台所改善運動が起こったこの時代が起点です。資本家と庶民の格差が非常に大きくなり、民衆が自我と権利に目覚め始めた時期だと私は思います。

藤原:コメ騒動も私は世界史的な事件だと思っています。第一次世界大戦でヨーロッパは飢えて、植民地の東南アジアからどんどんコメを輸入する。世界のコメ市場の価格が上がり、日本にも飛び火して1916年頃からコメの値段が上がってきていた。そこへシベリア出兵が始まり、みんなが投機として買うのでガーンと上がる。

ニューヨーク、パリ、ベルリン、東京、と世界各地の大都市で、給食運動が起こってある程度普及し始めていた時代でもある。資本主義のひずみとして出てきた、食べることが困難な家庭の子どもたちを救うために。でもそこには、栄養を与えて兵士に育てる目的も含まれています。社会福祉と立派な兵士の育成が合体していく時代が、世紀転換期でした。

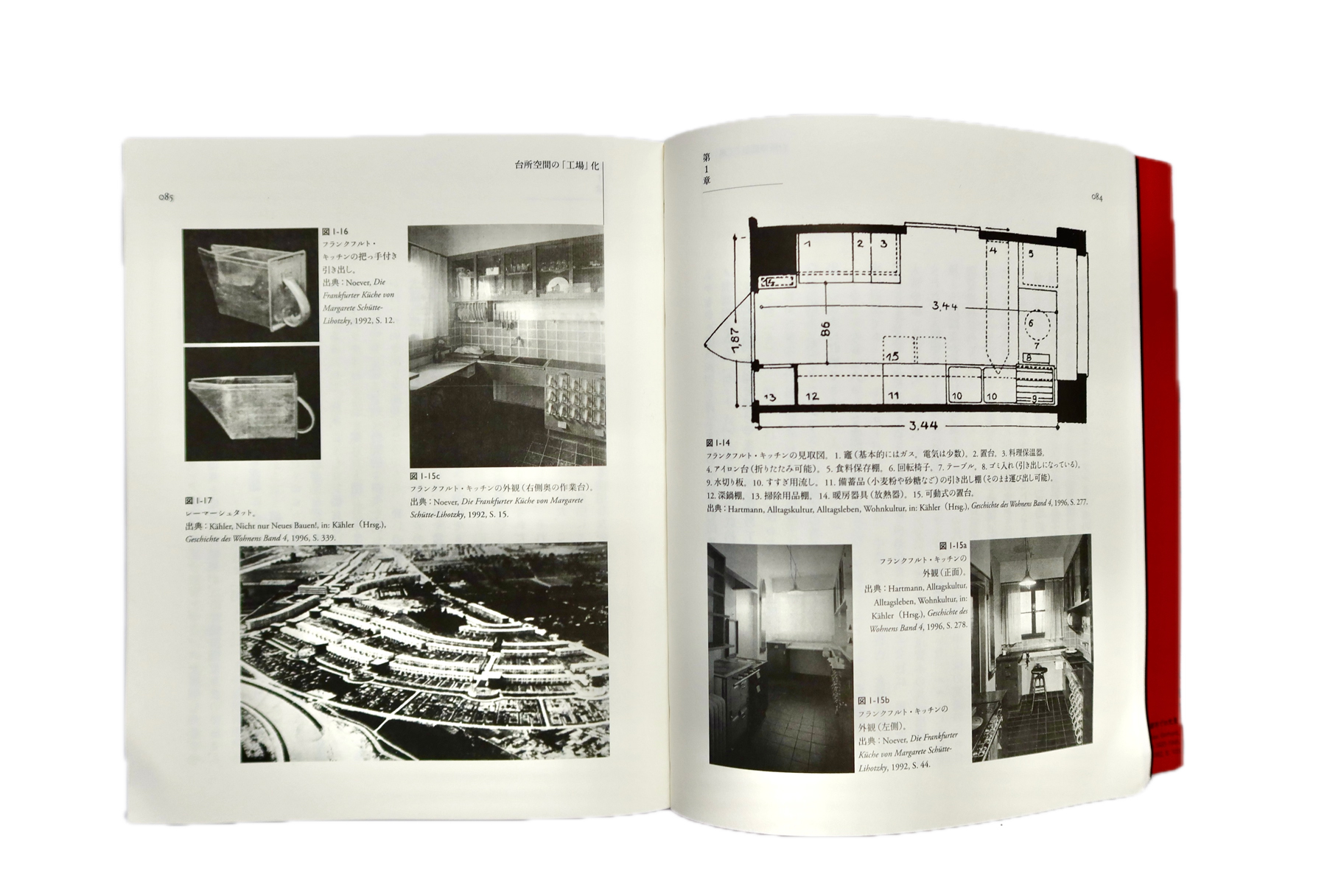

阿古:キッチンでは、テーラーシステムを導入する動きがあり、重要な存在がバウハウス。バウハウスはモダニズムの思想を世界に広めるわけですが、その少し離れたところで、マーガレット・リホツキーがフランクフルト・キッチンを生み出す。バウハウスのキッチンより実用的で、システムキッチンの原型になるんですよね。

「リホツキーが、原始共産主義的なシステムキッチンをつくった歴史は、二重三重におもしろいです」 ――藤原

藤原:おもしろいのは、バウハウスよりリホツキーのほうが共産主義的なんです。バウハウスのほうが、デザイン的でちょっと資本主義的。

阿古:すごく乱暴な分類ですが、もしかすると男性は資本主義的、女性は共産主義的なところがあるかもしれない。女性は生活時間の実感に基づいて、「作業をわけたらよくない?」と考えるけど、男性は所有意識が強く権威的でデザイン的。キッチンの話をすると、男性のほうがビジュアルを気にするんですよ。女性は使いやすさが大事。そうすると、みんなが使えるキッチンがいい。それは共産主義と親和性がありそう。

藤原:少し興奮してきたので落ち着きます。阿古さんがおっしゃっているのは、スターリンの集団主義的な共産主義ではなく、食べていくための共産主義ですよね。リホツキーは第一次世界大戦直後、子どもたちをオーストリアからオランダに連れていって食べさせる。フランクフルト・キッチンには、飢えへの恐怖が常にあります。

バウハウスは、考えてみれば校長も先生も男で、家父長的なドイツを克服しようとしたのにマッチョな目線を持っていた。その鬼っ子であるリホツキーが、原始共産主義的なシステムキッチンをつくった歴史は、二重三重におもしろいです。

阿古:ヨーロッパの人たちにとってキッチンは、家の中核にある。ヴォーリズもまずキッチンから家の設計を考える、と書いています。ところが日本では、余ったスペースに無理やり納める。

藤原:確かにある時代からは、ヨーロッパはキッチンが家の中心ですが、近代化で隅っこに追いやられた時代はありました。その前は、暖炉と一緒で家の中心にあります。

阿古:日本には囲炉裏がありました。

藤原:暖まることと光源、集うこと、料理することが一体となっていた。家の中心になければいけないのに、近代化で端っこに追いやられる。それが、電気とガスで煤や煙から解放されたリホツキーの時代に、また中心に考えるようになった。

阿古:しかし、日本はそうならなかった。台所史を研究する山口昌伴さんが、昔の台所は動線が長いかもしれないが、いろいろな空間でモノを使えた。今のキッチンはおいしい料理ができる気がしない、と書いています。私もその指摘は正しいと思っていて、作業スペースがないと、買ってきた総菜を温める場所になってしまいます。

藤原:人類は火が真ん中になければ生きていけない時代を何万年も過ごした後、つい最近にキッチンを追いやる時代が来た。一つは男女の問題で、女性をキッチンで仕事させる空間設計を、男性が行う。もう一つは資本主義で、労働者に安いキッチンを使わせるために狭くする。

「庶民は今も狭くて使いにくいキッチンにストレスを感じている。キッチンは今どういう場所で、家族にとって食卓って何だろうと思うんです」 ――阿古

阿古:日本も、1920年代の台所改善運動と、1950年代のダイニングキッチンで、環境をよくしようとした。しかし、使いやすいキッチンは一部にとどまり、庶民は今も狭くて使いにくいキッチンにストレスを感じている。キッチンは今どういう場所で、家族にとって食卓って何だろうと思うんです。

藤原:それはすごく難しい問いですね。

阿古: 今の家事のムーブメントもキッチンの歴史も、料理する喜びや与える喜び、シェアする喜びが抜け去っているように感じます。現在のシェアキッチンの試みを、藤原さんはどのようにご覧になっておられますか?

藤原:それは二つあって、一つは反動。人の暮らしが個人化され、商品化され過ぎた。無縁社会になっていく反動として、「友達と一緒に暮らして食べても楽しい」という若者たちが出てきた。

二つ目は、若い人たちの生活が苦しくなり、学生にも料理当番を決めてシェアしている人がすごく多い。でもやってみたら、家族じゃない人と暮らしをシェアする楽しさに気づく。今の社会とは違うオルタナティブな世界を彼らが見ていることは、希望に見えます。

『縁食論』(ミシマ社)を書いてから、家庭料理を共有する試みについてお便りをいただくようになりました。奈良県に住む退職後の女性は、料理がすごく得意なのに持て余すので、自宅を開放して、みんなにつくって食べさせている。

盛岡市の開業医は、女性の患者が多いのですが、診療中より雑談中のほうが、彼女たちが癒されていることに気づく。それならおしゃべりできる場所をつくったらどうか、と自費で病院の隣に無料食堂をつくった。すると、そこがコミュニティスペースになって、近所のお年寄りも通うようになったそうです。

阿古:私は自宅で仕事をするので、近所にカフェなど息抜きできる場所が欲しいんです。でも、藤原さんの話をうかがうと、食堂を通じてコミュニティができれば、郊外も住みやすくなるのではないかと思えます。

藤原:言われてみれば、そうした話はだいたい新興住宅地です。キッチンから開放すると、カフェなどができて郊外にも雑然とした商店街ができていくきっかけになる。

阿古:となると、魅力的な郊外や田舎の町がふえる可能性が出てきたのですね。居心地のよい場所がふえれば、一部の人気の町に住みたい人が集中する問題も、解消していきます。その始まりがキッチンの開放、シェアというのは希望が持てる話です。今日は貴重なお話をたくさんありがとうございました!

プロフィール

藤原辰史(ふじはら・たつし)/1976年、北海道に生まれ、島根県で育つ。京都大学人文科学研究所准教授。食と農の現代史を専門とする。主な著書に『ナチスのキッチン』(共和国)、『縁食論』(ミシマ社)、『給食の歴史』(岩波新書)、『食べること考えること』(共和国)、『トラクターの世界史』(中公新書)ほか多数。第41回サントリー学芸賞、第1回河合隼雄学芸賞などを受賞。

書籍刊行案内

本連載「令和の台所改善運動―キッチン立ち話」の元になった文章が、2024年6月下旬に書籍として発売されます。

100年前の「台所改善運動」、戦後のシステムキッチンを経て、日本の台所はどこへ向かうのか?

理想のキッチンを追い求めた、台所と住まいの100年の変遷とその物語を辿ります。

『日本の台所とキッチン 一〇〇年物語』(平凡社)

6月25日刊行予定

定価3,520円(10%税込)

詳細はこちら