第十四帖 澪標

<あらすじ>

都の災害や近親者の不幸、自らも眼病などに見舞われ、故父院の亡霊から厳しく譴責(けんせき)された兄の帝は源氏を明石から呼び戻します。源氏を政界に復帰させて安堵した帝は譲位を考えるようになります。翌年の二月、東宮が十一歳で元服すると帝は東宮の様子に満足し、その月の二十日過ぎ、にわかに譲位となり政界は一変。源氏は内大臣に昇進、先に辞任した左大臣は摂政太政大臣となりました。さらにその子の宰相中将(かつての頭中将)も権中納言に昇任します。

明石から、明石の御方が女児を出産したという便りが届きました。大喜びの源氏は古くから仕える女房を乳母として派遣します。明石の御方は心労から衰弱してはいましたが元気で、赤子の美しさは比類がありません。源氏が紫の上にこのことを伝えると、子どものできない紫の上は「私が一人で寂しかったときにそんなことを……」と嫉妬しますが、その横顔の美しさに源氏は見とれるのでした。五月、明石の姫君の「五十日の祝」が開催され、源氏は豪華な品、日常の品などをたくさん明石に送りました。明石の御方からの返事の筆跡の上品さに、紫の上はまたも嫉妬心を覚えます。

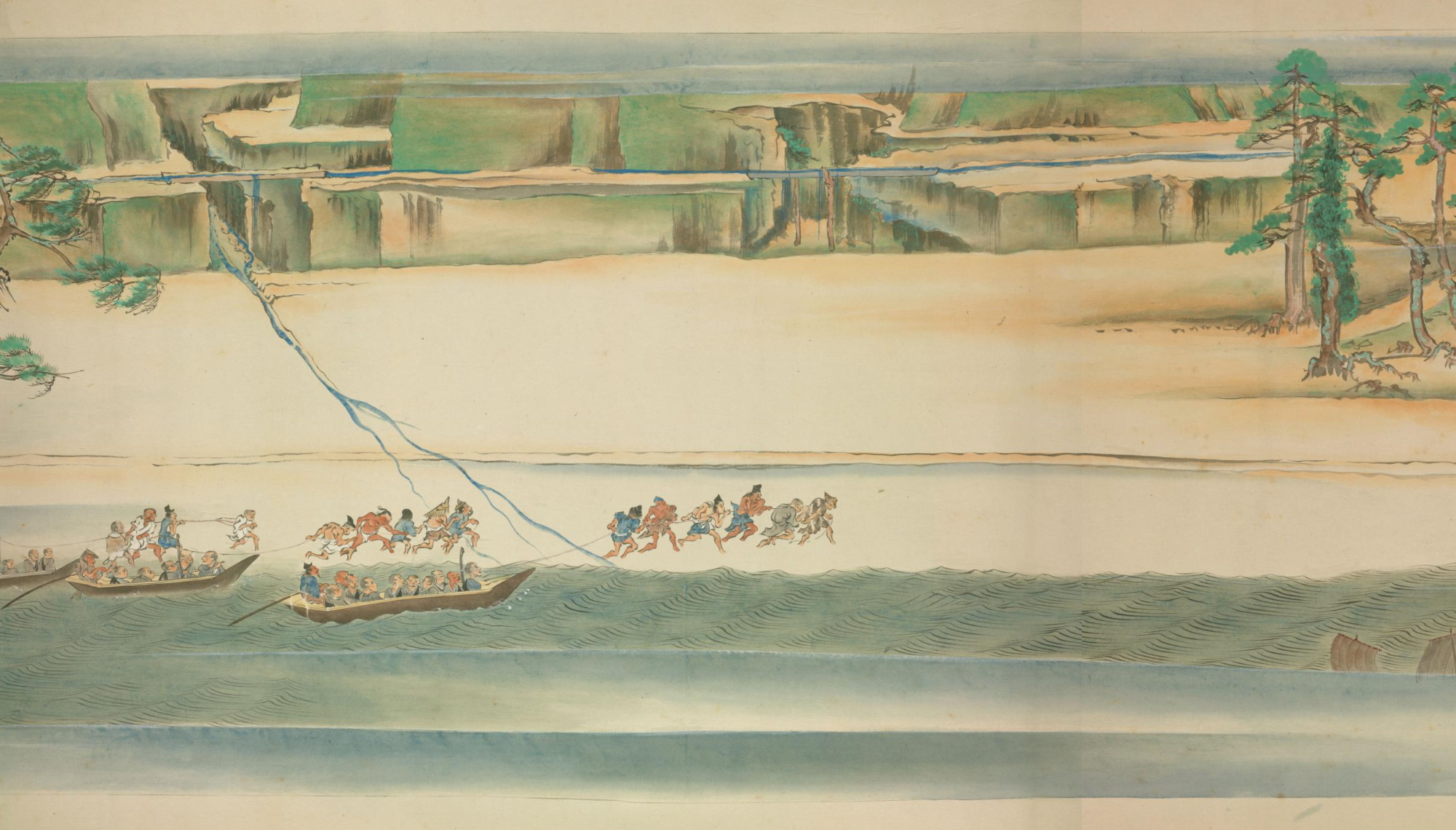

その年の秋、源氏が須磨・明石で立てた「願」を解くために住吉に詣でますと、公卿・殿上人らは先を競って従いました。その時偶然にも、明石の御方が毎年恒例の住吉詣に舟でやってきました。盛大な源氏一行の華やかな様子を見て、あらためて身分差を思い知らされた明石の御方は涙を流し、住吉から難波に舳先を廻らすのでした。その話を惟光から聞いた源氏はぜひ再会したいと願い、難波の津にちなむ「澪標(みをつくし)」の歌を明石の御方と交わすのです。

御代替わりに伴って伊勢斎宮も交替。帰京した六条御息所は娘の前斎宮(ぜんさいぐう)を源氏に託しますが、くれぐれも色目を使わないようにと強く念を押し、源氏も承諾します。安堵した御息所はまもなく静かに息を引き取りました。先帝の院は前斎宮を好ましく思っていましたが、源氏は藤壺女院と相談し、前斎宮を自分の養女にして新帝への入内を計画。幼い帝には前斎宮のような年上の後見役が必要だと考えてのことでした。しかしすでに権中納言の姫が弘徽殿女御として入内していますし、紫の上の父・兵部卿宮も姫の入内を画策しているのです。

<原文>

「車にてぞ京のほどは行き離れける。いと親しき人さし添へたまひて、ゆめ漏らすまじく、口がためたまひて遣はす。御佩刀、さるべきものなど、所狭きまで思しやらぬ隈なし。(中略)津の国までは舟にて、それよりあなたは馬にて、急ぎ行き着きぬ。」

<現代語訳>

(車で京の中は出て行ったのであった。ごく親しい人をお付けになって、決して漏らさないよう口止めなさってお遣わしになる。御佩刀や必要な物など、何から何まで行き届かない点はない。乳母にも、めったにないほどのお心づかいのほど並々でない。(中略)摂津の国までは舟で、それから先は、馬で急いで行き着いた。)

明石の御方が姫を出産したという知らせを聞き、源氏は故父院に仕えた女房・宣旨の娘を乳母として明石に派遣。京の中は牛車で移動し、淀川右岸の「山崎津」から船に乗り淀川を下ります。山崎は平安京の海の出入り口で、遊女や芸能者が集まる、たいへん賑やかな港町であったようです。

大阪湾の「難波津」から大きな船に乗って瀬戸内海を西へ行き、摂津国を越えた塩屋辺りで上陸。『一遍聖絵』(一遍上人絵伝)では難所・鉢伏山を越えた塩屋の浜に船着き場が見られます(「須磨」の帖参照)。また『続日本後紀』の承和十二年(八四五)の記事には明石浜と淡路国石屋浜との間に渡船を置くとあり、明石の浜は港湾施設の存在は明確ではないものの、海路の重要拠点であったようです。そこから明石入道の「岡辺の宿」までは馬に乗って移動です。

源氏が須磨に下ったときは夜明け前に京を出発し、追い風もあって海路は良好、申の刻(午後四時頃)に須磨の浦に到着としています。ただし本文の「かの浦」は『夫木和歌抄』に載る「玉藻かるおほえの浦の浦風に つつじの花は咲きぬらんかも」で知られる淀川の大江浦(大阪市中央区か)のことで、ここに宿泊して翌日に須磨到着という説もあります。今回は女旅ですので、一泊二日の旅程と考えるのが妥当でしょう。

姫の守り刀として源氏から「御佩刀(みはかし)」が贈られています。これは皇子誕生の際に帝から短刀を賜わる風習ですが、女子に賜ったのは長和二年(一〇一三)の皇女禎子(母は中宮妍子)が最初の例だと『紫明抄』にあります。

<文献>

『土佐日記』(紀貫之)

「(承平五年二月)十一日(中略)山崎の橋見ゆ、うれしきこと限なし。こゝに相応寺のほとりに、しばし船をとゞめてとかく定むる事あり。(中略)十二日、山崎にとまれり。」

『続日本後紀』

「承和十二年(八四五)八月《七》辛巳。淡路国石屋浜与播磨国明石浜。始置船并渡子。以備往還。」

『紫式部日記』

「(寛弘五年(一〇〇八)九月十一日)内裏より御佩刀もて参れる頭中将頼定、今日伊勢の奉幣使、帰るほど、昇るまじければ、立ちながらぞ、平らかにおはします御ありさま奏せさせたまふ。」

『紫明抄』(素寂)

「皇女禎子<三条院第三女宮母中宮妍子、御堂御女>陽明門院是也。長和二年七月六日降誕也。即日被奉御劔畢、女子賜劔事、是始例也。」

<原文>

「やがて世の政事を したまふべきなれど、『さやうの事しげき職には堪へずなむ』とて、致仕の大臣、摂政したまふべきよし、譲りきこえたまふ。『病によりて、位を返したてまつりてしを、いよいよ老のつもり添ひて、さかしきことはべらじ』と、受けひき申したまはず。(中略)さる例もありければ、すまひ果てたまはで、太政大臣になりたまふ。御年も六十三にぞなりたまふ。」

<現代語訳>

(ただちに政治をお執りになるはずであるが、「そのような多忙な重責には耐えられない」と言って、致仕の大臣に摂政をなさるようにお譲り申し上げなさる。「病気を理由にして官職をお返し申し上げたのに、ますます老齢を重ねて、立派な政務はできますまい」と、ご承諾なさらない。(中略)そうした先例もあったので、辞退しきれず、太政大臣におなりになる。お歳も六十三におなりである。)

御代替わりによって政治状況が一変。引退していた前左大臣が摂政太政大臣となります。ここで官職を辞すことが「位を返し」と表現されていることから、源氏の須磨隠棲の際の同じ表現も位階ではなく官職を返上したことを意味しているとわかります。

六十三歳と年齢をわざわざ記しているのは、藤原良房が貞観八年(八六六)に六十三歳で摂政になった例を引いたのではないかと『河海抄』は指摘します。こうしたことは紫式部の権勢者ヘの忖度というよりも、当時の読者が「あの例か」と我が事のごとく感じられるようにという作者の配慮なのでしょう。

同じことが藤壺中宮についての次の一文にも言えるでしょう。

<原文>

「入道后の宮、御位をまた改めたまふべきならねば、太上天皇になずらへて、御封賜らせたまふ。 院司どもなりて、さまことにいつくし。」

<現代語訳>

(入道后の宮は、中宮の御位を再びお改めて皇太后おなりになるべきでもないので、太上天皇に准じて御封を賜りあそばす。院司たちが任命されて、その様子は格別立派である。)

御子が帝に即位したので、その生母である藤壺中宮は一般的には皇太后になるはずですが、そこは出家の身。皇太后ではなく太上天皇に准じた「封戸(ふこ)」(指定された数の班田農民の「租」の半分と「庸調」の全部が国司から封主に納入される制度)を賜る待遇を受けます。

「入道后宮」は天禄四年(九七三)の円融天皇の皇后・藤原遵子の例があり、また太上天皇のように「院司」が置かれたことは、円融天皇の女御で一条天皇の母、藤原詮子が正暦二年(九九一)、円融法皇崩御後に出家して「東三条院」(女院)となったことを当時の読者はすぐに想起できたはずです。このあと前斎宮の入内を画策する藤壺女院の政治的な姿には、『小右記』で藤原実資に「母后が朝廷で権勢を振るう」と指摘された東三条院が思い起こされます。

<文献>

『河海抄』(四辻善成)

「忠仁公貞観八年八月十九日始蒙摂政詔<六十三>此例歟。」

『紫明抄』(素寂)

「左伝云、帝嫡妃曰皇后、帝母后皇太后、帝祖母太皇太后。后宮院号<東三条院、一条院御宇正暦二年七月一日依為国母也>。号入道宮例<円融院皇后藤原遵子<頼忠公女>天禄四年三月九日入道云々>。」

『小右記』(藤原実資)

「長徳三年七月五日、丁卯。今日大臣召云々。有所思不参入。(中略)用賢之世、貴賤研精。而近日臣頻執国柄、母后又専朝事、無縁之身処何為乎。」

『政事要略』(木幡寺鐘銘井序)に「元慶太政大臣昭宣公相地之宜、永為一門埋骨之処」とあり、藤原基経が元慶年間(八七七~八八五)に宇治の木幡(こはた)を藤原一門の墓所と定めました。藤原冬嗣・基経・時平・道長・頼通と、藤原家から入内した中宮など女性たちの埋葬地となっています。東三条院は長保三年(一〇〇一)崩御、鳥部野で火葬され宇治に納骨されました。この木幡古墳群が「宇治陵」として現在は宮内庁の管理下にありますが、どの陵墓が誰を埋葬したものかは不明です。

<原文>

「その秋、住吉に詣でたまふ。願ども果たしたまふべければ、いかめしき御ありきにて、世の中ゆすりて、上達部、殿上人、我も我もと仕うまつりたまふ。(中略)松原の深緑なるに、花紅葉をこき散らしたると見ゆる表の衣の、濃き薄き、数知らず。六位のなかにも蔵人は青色しるく見えて、かの賀茂の瑞垣恨みし右近将監も靫負になりて、ことごとしげなる随身具したる蔵人なり。良清も同じ佐にて、人よりことにもの思ひなきけしきにて、おどろおどろしき赤衣姿、いときよげなり。」

<現代語訳>

(その年の秋に住吉にご参詣になる。願ほどきなどをなさるご予定なので、盛大なご行列で、世間でも大騷ぎして、上達部や殿上人らが、我も我もとお供申し上げになさる。(中略)松原の深緑を背景に、花や紅葉をまき散らしたように見える袍衣姿の、濃いのや薄いのが数知れず見える。六位の中でも蔵人は麹塵(きくじん)色がはっきりと見えて、あの賀茂の瑞垣を恨んだ右近将監も今は靫負(ゆげい)になって、ものものしそうな随身を伴った蔵人である。良清も同じ衛門府の佐で、誰よりも格別物思いもない様子で、仰々しい緋色姿がたいそう美しげである。)

政界一変で手のひらを返したように源氏の住吉詣に追従する人々。松の緑に映える「表の衣」つまり位袍の「当色(とうじき)」は、律令の定めでは一位は深紫、二位・三位は浅紫、四位は深緋(こきあけ)、五位は浅緋(あさあけ)で、まさに「花紅葉」のような色合いです。この時代頃に高位の色は紫から黒に変化していったようですが、『源氏物語』の世界は五十年ほど前の延喜・天暦時代を模したとされますので、まだ紫として表現されます。

六位の当色は令制では深緑ですが、この時代は深縹(こきはなだ=ブルー)になっています。しかし帝の秘書官「蔵人」は特別に「青色」の袍を着用できましたので、六位の中でも目立ちました。この六位蔵人の姿が素晴らしいと清少納言は『枕草子』でたびたび言及しています。青色は「青白橡(あおしらつるばみ)」とも呼ばれる禁色(きんじき)で、ムラサキとカリヤスでモスグリーンに染めるという難しい染色です。朝廷では特別な儀式行事で着用される晴れ着でした。

良清は靱負(衛門府)の次官「佐」となり五位の赤袍を着ています。五位の当色はアカネだけで染める黄みがかった赤「浅緋」ですが、平安中期になるとムラサキとアカネで染めるワインレッドのような四位の当色「深緋」を着用するようになったと、『小右記』の正暦三年(九九二)の記事にあります。

<文献>

『政事要略』

「賀茂斎内親王禊祭日。蔵人所陪従。令奏聞事由。着綾青色之時。可早着用之状。只仰申請之人。不仰糺弾之官者。」

『西宮記』(源高明)

「踏歌。天皇直衣、王卿如例、供奉者青色、无文菊塵闕腋、(中略)内宴。天皇赤白橡<近代闕腋>、太子・王卿、皆菊塵闕腋着魚袋。」

「袍。赤色、主上以次上卿、内宴時服之。青色、帝王及公卿已下侍臣、随便服之。非蔵人用無文、行幸、無位東豎着用黄衣青色等。」

『枕草子』

「四月、祭の頃いとをかし。(中略)蔵人思ひしめたる人の、ふとしもえならぬが、この日青色きたるこそ、やがてぬがせでもあらばや、とおぼゆれ。」

「めでたきもの(中略)六位の蔵人。いみじき君達なれど、えしも着給はぬ綾織物を、心にまかせて着たる、青色姿などのめでたきなり。」

『小右記』(藤原実資)

「正暦三年九月一日。明順真人叙四位、乞袍。以三品袍送四品如何、然而遣之。其報云。近代三四位袍、其色一同。又最初着用如此衣云々。仍所驚示也。為奇不少。」

『今鏡』

「かやうのついでに、ある人の申されけるは、つるばみの衣は、王の四位の色にて、たゞ人の四位と王五位とはくろあけを着、たゞ人の五位、あけの衣にてうるはしくはあるべきを、今の人心およすげて、四位は王の衣になり、五位は四位の衣を着るなるべし。」

<原文>

「河原大臣の御例をまねびて、童随身を賜りたまひける、いとをかしげに装束き、みづら結ひて、紫裾濃の元結なまめかしう、丈姿ととのひ、うつくしげにて十人、さまことに今めかしう見ゆ。大殿腹の若君、限りなくかしづき立てて、馬添ひ、童のほど、皆作りあはせて、やう変へて装束きわけたり。」

<現代語訳>

(河原の左大臣のご先例にならって、童随身を賜っていらっしゃったが、とても美しそうに装束を着て、みずらを結って、紫の裾濃の元結が優美で、身の丈や姿もそろって、かわいらしい格好をしている十人、それが格別はなやかに見える。

大殿腹の若君を、この上なく大切にお扱いになって、馬に付き添う供人や童の具合などは、みな揃いの衣装で、他とは変わって服装で区別していた。)

「童随身(わらわずいじん)」とは、見栄えを重視して選ばれた貴人の警護役を務める美少年たち。「河原大臣」というのは、実在の「源融(みなもとのとおる)」のことで光源氏のモデルの一人とも言われている人物です。しかし源融が童随身を賜った記録はありません。実在の人物で童随身を賜ったのは藤原道長で、長徳二年(九九六)に賜っています。『公卿補任』には「内覧。童随身六人給之九条右大臣例云々」とありますから、藤原師輔の例に倣ったようですが、これも師輔自身の記録には見られません。どうやら道長に忖度した紫式部が源融に故事つけたようです。

華やかな装束を着て髪を「みずら」に結い、裾を紫に染めた「元結」で束ねた童随身の優美な姿。美少年の顔にさぞや映えたことでしょう。平安後期の『中外抄』には、七条に住む細工職人の老人が「若いころは美少年だったので、道長様に召されて童随身をお勤めした」と語った、とあります。身分の低い職人の子でも美少年ならば童随身に選抜されることがあったという、興味深い逸話です。

<文献>

『公卿補任』

「長徳二年丙申 左大臣 正二位藤道長 三十一 七月廿日転(宣命)。今日正二位(今日本位上臈顕光任右大臣。仍叙之)。廿一日大将如元。八月九日辞大将。以童六人為随身。十月九日停童為左右近衛府生各一人近衛各四人。○内覧。童随身六人給之九条右大臣例云々。」

『愚管抄』(慈円)

「左大臣道長 長徳元年五月十一日蒙内覧宣旨。于時大納言。同年六月十九日任右大臣。越内大臣伊周。同二年閏七月廿日任左大臣。同八月辞左大将。以童子六人為随身。十月九日勅。左右近衛府生各一人。近衛各四人為随身。但止童随身。」

『中外抄』(藤原忠実述)

「予申云。御堂童随身事如何。雖見皇帝記、不見勘書并日記候。(中略) 仰云。件事ハ二条殿御記ニ見タルナリ。七条ノ細工ヲ召テ被問雑事時、件細工申云。我ハ童ナシ時ミメヨシトテ、御堂ノ召シテ童随身ニ令仕御ケルナリ。」

『富家語』(藤原忠実述)

「仰云。御堂童随身四人之仕給云々。然而無所見歟。真実ニハ令辞随身給之後、中隔ノ内ニ人従者ヲ不被入之時、童部ヨカリナントテ、童部ヲ御共ニ令相具給也。是ヲ童随身ト云也。日記ニモ補任ニモ不見事也。」

『紫明抄』(素寂)

「依河原左大臣例、賜童随身十人<みつらゆひて紫すそこのもとゆひしたり>又御堂関白同有此事。」

<原文>

「難波の御祓へ、七瀬によそほしう仕まつる。堀江のわたりを御覧じて、『今はた同じ難波なる』と、御心にもあらで、うち誦じたまへるを、御車のもと近き惟光、うけたまはりやしつらむ、さる召しもやと、例にならひて懐にまうけたる柄短き筆など、御車とどむる所にてたてまつれり。『をかし』と思して、畳紙に、『みをつくし恋ふるしるしにここまでも めぐり逢ひけるえには深しな』とて、たまへれば、かしこの心知れる下人して遣りけり。」

<現代語訳>

難波のお祓いを、七瀬に立派にお勤めになる。堀江のあたりを御覧になって、

「今また同じ難波で何としてでも……」

と、無意識のうちに、ふと朗誦なさったのを、お車の近くにいる惟光が聞きつけたのであろうか、そのようなご用命もあろうかと、いつものように懐中に準備しておいた柄の短い筆などを、お車を止めた所で差し上げた。「よく気がつくな」と感心なさって、畳紙に、

「身を尽くして恋い慕っていた甲斐のあるここで

めぐり逢えたとは、宿縁は深いのですね」

と書いて、惟光にお与えになると、惟光はあちらの事情を知っている下人を遣わして贈るのであった。)

『後撰和歌集』の「わびぬれば今はた同じ難波なる 身をつくしても逢はむとぞ思ふ」(元良親王)を踏まえて「同じ難波」にいる明石の君に逢いたいと贈った源氏の歌。「澪標」と「身を尽くし」、「難波」と「何は」、「江」と「縁」を掛けて、このたびの偶然の再会に表れた二人の深い縁を歌っています。

澪標は『延喜式』(雑)で「難波津の海中には澪標を立て、朽ちたり折れた場合は交換する」と定められている難波の象徴でした。浅瀬の多い難波江で航路を示す標識が「澪標」で、『万葉集』では「水咫衝石」とも書かれます。語源は「水脈(みお)の串」などと考えられていますが、「身を尽くし」に通じることから数多くの和歌に詠み込まれました。

『土佐日記』にも記される平安時代の澪標の形状は不明ですが、江戸中期の『摂津名所図会』には杭の上部にX形の板を付けたものが見られます。江戸後期の『摂津名所図会大成』では「澪標は一の洲の沖にある第一番から第十番まであり、第一番の澪標は他と異なり上に『しるしの木』があって、俗にこれを『鯖の尾』と呼び浪花第一の景物とする」と説明されていて、この「鯖の尾」の形状が難波=大阪の象徴とされ、明治二十七年には大阪市の市章となりました。

<文献>

『延喜式』(雑)

「凡難波津頭海中立澪標。若有旧標朽折者。捜求抜去。」

『河海抄』(四辻善成)

「国史云難波(江)始立澪標之由見えたり其所をはみをつくしといふと土左日記にあり。万葉には水廻衝石とかけり水尾とも書也。又みをとは濈。澪尽 水急形。みをつくしとは江海のふかき所に木をたてゝこれをみをとしらすれはそれをみて舟をのほせくたす也。」

『土佐日記』(紀貫之)

「(二月)六日、澪標のもとより出でて難波につきて河尻に入る。みな人々嫗おきなひたひに手をあてゝ喜ぶこと二つなし。」

『摂津名所図会大成』(暁鐘成著、松川半山・浦川公佐画)

「澪標 一の洲の沖にあるを第一番とし、次第に上へ二番三番とつゞけ、都合十番ニいたる。(中略)其木の長さ六尋余り。しかれども、半ハ水に入、且洋中の広大なるがゆへに、爾あらんとハ覚へず。扨また一番の所をさして一の洲と号し、此所にある水尾木ハ、他に異にして、上にしるしの木あり。其形鱗魚の尾に似たれば、俗にこれを鯖の尾といへり。是浪花第一の景物なり。」

澪標『浪花百景 天保山(部分)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

<原文>

「駒並めて、うち過ぎたまふにも、心のみ動くに、露ばかりなれど、いとあはれにかたじけなくおぼえて、うち泣きぬ。『数ならで難波のこともかひなきに などみをつくし思ひそめけむ』。田蓑の島に御禊仕うまつる、御祓への物につけてたてまつる。日暮れ方になりゆく。夕潮満ち来て、入江の鶴も声惜しまぬほどのあはれなるをりからなればにや、人目もつつまずあひ見まほしくさへ思さる。『露けさのむかしに似たる旅ごろも 田蓑の島の名にはかくれず』。」

<現代語訳>

(女君は、君の一行が馬を多数並べて通り過ぎて行かれるにつけても、心が乱れるばかりで、ほんの歌一首ばかりのお手紙であるが、実にしみじみともったいなく思われて、涙がこぼれた。

「とるに足らない身の上で、何もかもあきらめておりましたのに

どうして身を尽くしてまでお慕い申し上げることになったのでしょう」

田蓑(たみの)の島で禊を勤める、そのお祓いの木綿と一緒に、惟光は明石の君からの歌を君に差し上げる。日も暮れ方になって行く。

夕潮が満ちて来て、入江の鶴も、声を惜しまず鳴く頃のしみじみとした情趣からであろうか、君は人の目も憚らず、お逢いしたいとまで、思わずにはいらっしゃれない。

「涙に濡れる旅の衣は、昔、海浜を流浪した時と同じようだ

田蓑の島という名の蓑の名には身は隠れないので」)

『古今和歌集』の「難波潟潮満ち来らし雨衣 田蓑の島に鶴(たづ)鳴き渡る」などを引歌とする、源氏と明石の御方の歌。古代、淀川や旧大和川などが運んできた土砂が大阪湾の河口に堆積し、「難波八十島」と呼ばれるたくさんの小島が生まれました。そのひとつが「田蓑島(たみのしま)」です。田蓑島がどこにあったのかについては、大阪市北区大淀南(旧名:北浦江)など諸説ありますが、一般的には西淀川区佃の田蓑神社のあたりとされることが多いようです。『摂津名所図会』には「田簔の島のことハ、佃村に相違なし」と明記されています。なお東京の佃島は、徳川家康がここの住民を江戸に移住させたことによる地名です。

「田蓑の島に御禊仕うまつる」とあるように、この島は神聖な場所とされました。平安初期から鎌倉中期頃まで、新天皇が大嘗祭を行った翌年に斎行された「八十島祭」の祭場がここという説も有力です。八十島祭の勅使には、新天皇の側近女官・典侍が任命されることになっており、その多くが新天皇の乳母でした。これを「八十島典侍」と呼びます。

『江家次第』などによれば、天皇の御衣を典侍が難波津に持参して振る動作を行い、衣を持ち帰ります。淡路島に向けて衣を振って国土を神格化した「生島(いくしま)神・足島(たるしま)神」の神霊を天皇の身体に取り入れる、といった意味だという説もありますが、鎌倉時代に廃絶してしまい、現代ではよくわからないところも多い神事です。

<文献>

『摂津名所図会(巻之三)』(秋里籬島編・竹原春朝斎画)

「佃住吉神祠(中略)田蓑島の古跡にして、当社御鎮座の由来は人皇十五代神功皇后三韓より御凱陣の時、しばらくこの所に御着岸ましましたまふ。(中略)田簔の島のことハ、佃村に相違なし」

『山槐記』(中山忠親)

「建久二年十一月九日。八十島典侍<能任卿二女>進発。於住吉江講話歌。以松葉為文台。序者仲章<蔵人左衛門尉>。」

『江家次第』(大江匡房)

「八十島祭 大嘗会次年行之。多在大神宝之後。(中略)次以典侍一人為使<多用御乳母>。(中略)祭日到難波津。宮主作壇<国司作之>、置祭物。女官内蔵寮官人等以御衣案、(中略)女官披御衣筥振之。 次中宮御料、次斎宮御料。宮主着膝突<西面>、捧御麻修禊、禊了以祭物投海。次帰京。於江口遊女参入。纏頭例禄如恒。帰京之後、典侍参内返上御衣。并申御祭平安奉仕畢由。」

※本文の『源氏物語』引用文と現代語訳は渋谷栄一校訂<源氏物語の世界>より

次回配信日は、6月1日です。

八條忠基

綺陽装束研究所主宰。古典文献の読解研究に努めるとともに、敷居が高いと思われがちな「有職故実」の知識を広め、ひろく現代人の生活に活用するための研究・普及活動を続けている。全国の大学・図書館・神社等での講演多数。主な著書に『素晴らしい装束の世界』『有職装束大全』『有職文様図鑑』『宮廷のデザイン』『有職植物図鑑』、監修に『和装の描き方』など。日本風俗史学会会員。