別冊太陽1月の新刊は、夭折の天才画家として知られる佐伯祐三を特集しました。

佐伯といえば、30歳の若さでパリに客死したことや、絵画への常人離れした情熱、家族とのエピソードなど、「天才画家」「悲劇の画家」というイメージが先行していたことは否めません。

東京・大阪で大回顧展が開かれる今年、画家の生涯への興味から一歩進んで、その絵画の先駆性を知りたいという思いから、特集がスタートしました。

一見、同じような題材を描いているかのように見える佐伯作品ですが、「奥ゆきのある街並み」「斜めに切り取る」「正対する壁」「浮遊する線」など、その特徴ごとに分けて紹介することで、佐伯が自身の作品を進化させるために、どのような課題をもって取り組んでいたかが分かる構成となっています。

名だたる代表作を掲載し、佐伯のスナップ写真や資料も盛りだくさんの本書の中から、監修の高柳有紀子(大阪中之島美術館)の巻頭言を再掲します。

ぜひ、展覧会に足を運ぶとともに、別冊太陽もお手に取ってご覧くださいませ。

「街に生き、街を描き続けた画家」

高柳有紀子(大阪中之島美術館 主任学芸員)

2023年は佐伯祐三が誕生して125年目にあたる。そして関東大震災から約3か月の後、パリへ向けて神戸港を出発し、希望とともに新たな世界へ踏み出してから100年目である。これだけの長い年月を経ながらも、今なお多くのファンを獲得し魅了し続ける、数少ない画家の一人といえよう。

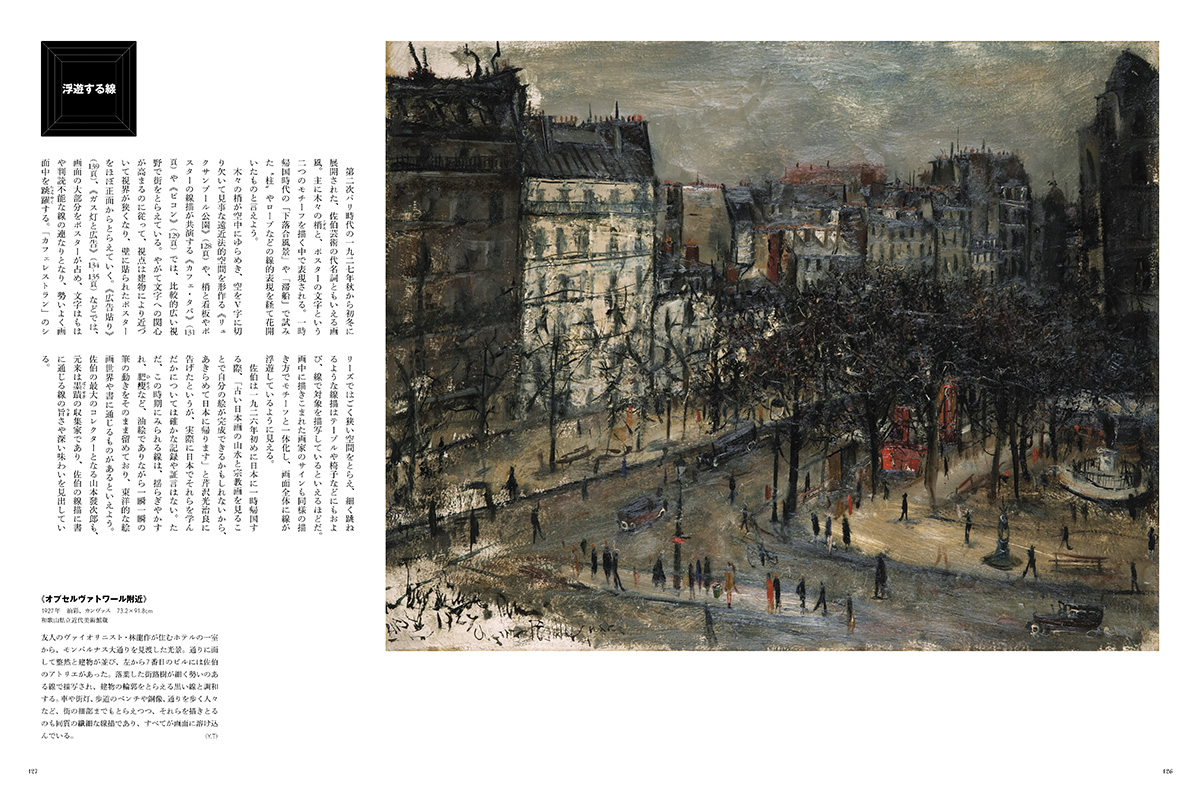

佐伯祐三は1898年に大阪に生まれ、1928年に30年の短い生涯をパリで終えた。その画業は、東京美術学校(現・東京藝術大学)時代を含めても約10年、最初にパリに渡ってからの本格的創作期間を数えればたった4年余りである。その間に、1回目のパリでは厚塗りの絵具で重厚な壁の質感を表現するマチエールに、2回目のパリではポスターの文字が跳躍する繊細な線描において、比類ない独自の境地に達した。

モーリス・ヴラマンクの叱責を受けての開眼、1日に何枚も描いたという情熱的な創作態度、晩年の結核の悪化に伴う精神錯乱、さらには愛娘の死という悲劇に至るまで、佐伯にまつわるさまざまなエピソードは、この画家を半ば伝説的な存在にしている。しかしその作品は、人生のドラマを差し引いても我々を魅了し続ける。最大のコレクターであった山本發次郎も、佐伯の名も知らない時に作品と出会い、いわばひとめぼれをした。そこまで惹きつけるものは何なのだろうか? それを紐解くには、やはり作品にじっくり向き合うことが一番であると思われる。生涯でただ一度しか随筆を発表せず、描くことですべてを表現した無口な画家に倣って。佐伯が求めたものは全部その絵の中にあるはずだ。今年、東京では18年ぶり、大阪では15年ぶりとなる回顧展が開催される。本物の絵画と相対し、琴線に触れる作品にぜひ出合っていただきたい。

そして、佐伯作品を守り伝えた人々にも思いを馳せよう。2023年を迎える現在、世界は未だ不安定な情勢の中にある。昨日と同じ明日が続く日々は当たり前のことではないと、私たちは身をもって知ることとなった。佐伯作品の代表的なものは、第二次世界大戦の戦火を文字通り逃れている。空襲の直前に作品を疎開させた山本發次郎の決死の覚悟は、今ならより実感を伴って感じることができるだろう。さらに、画家としての認知度が高まっていったのは、朝日晃が足を使って地道な研究と顕彰を続けた結果である。今日まで佐伯の画業が語り継がれ、代表作を目にすることができるのは、幾人もの願いと想い、行動が積み重なって成しえていることなのだ。

本書ではこれまでの研究や著述に基づきながら、第一部で佐伯の画業を概観し、第二部で風景を切り取る独特の視点を紹介している。より広い文脈で、あるいはこれまでとは少し違った角度から作家をとらえる、多彩なコラムも盛り込んだ。多くのことが語られ、数々の本が著されてきた佐伯について、作家像を新たにするような新事実を提示できているわけではない。ただ、佐伯祐三という画家を初めて知る人にとっても、すでにその生涯を熟知している長年のファンにとっても、佐伯芸術への理解を深める一助となることを願っている。