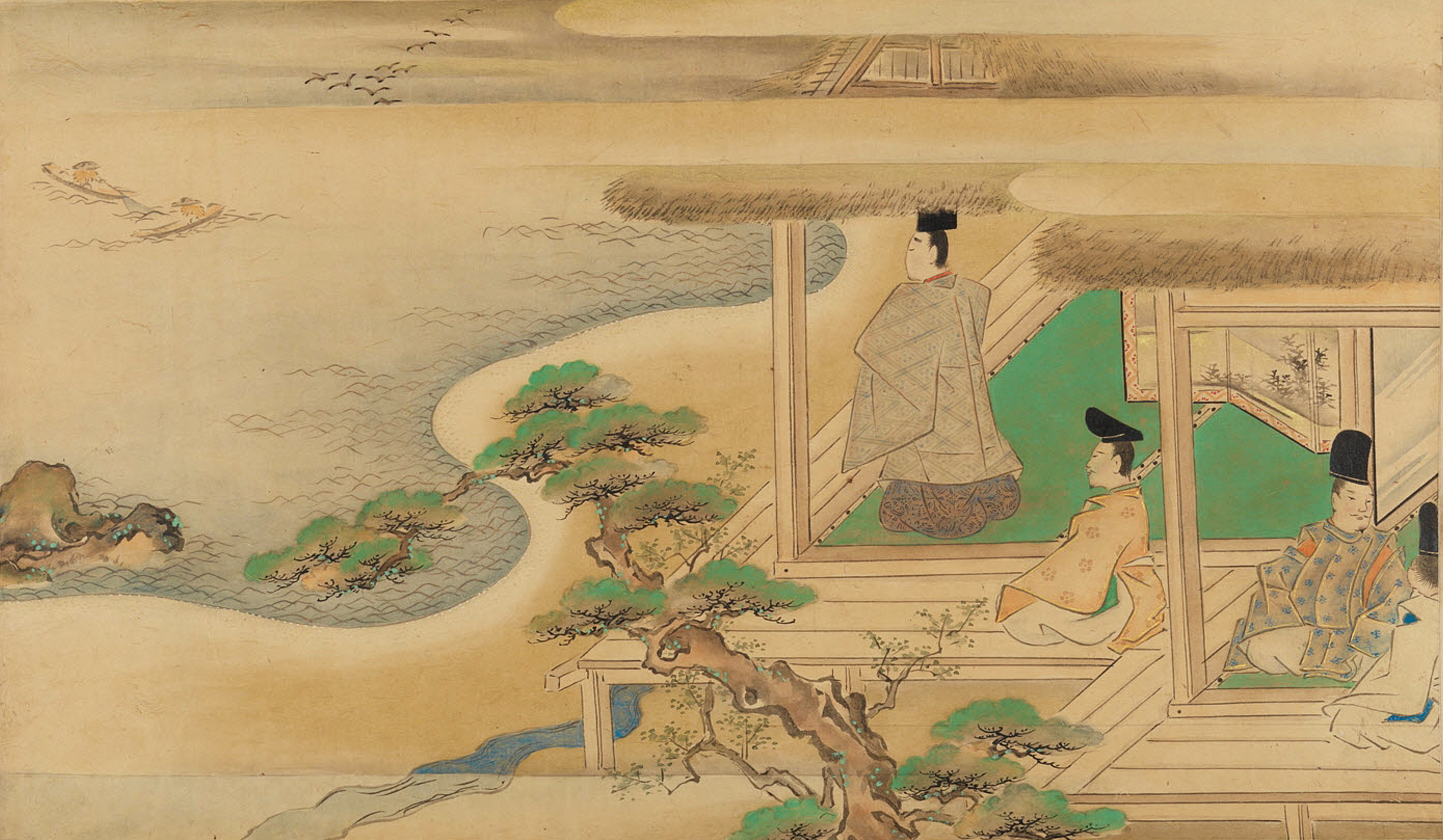

第十二帖 須磨

<あらすじ>

朧月夜の尚侍(ないしのかみ)との密会が発覚し、このまま京に留まれば大変なことになると考えた源氏は、処罰を受ける前に官職を辞して畿内の西端・須磨に隠棲しようと決意します。離京を決めると親しくしてきた人々との別れが悲しく、せめて紫の上だけでも同行しようかとも考え、紫の上もそう願いましたが、わびしい場所に幼な妻を連れて行くのは無理と判断し、源氏は一人で須磨に赴くこととなりました。

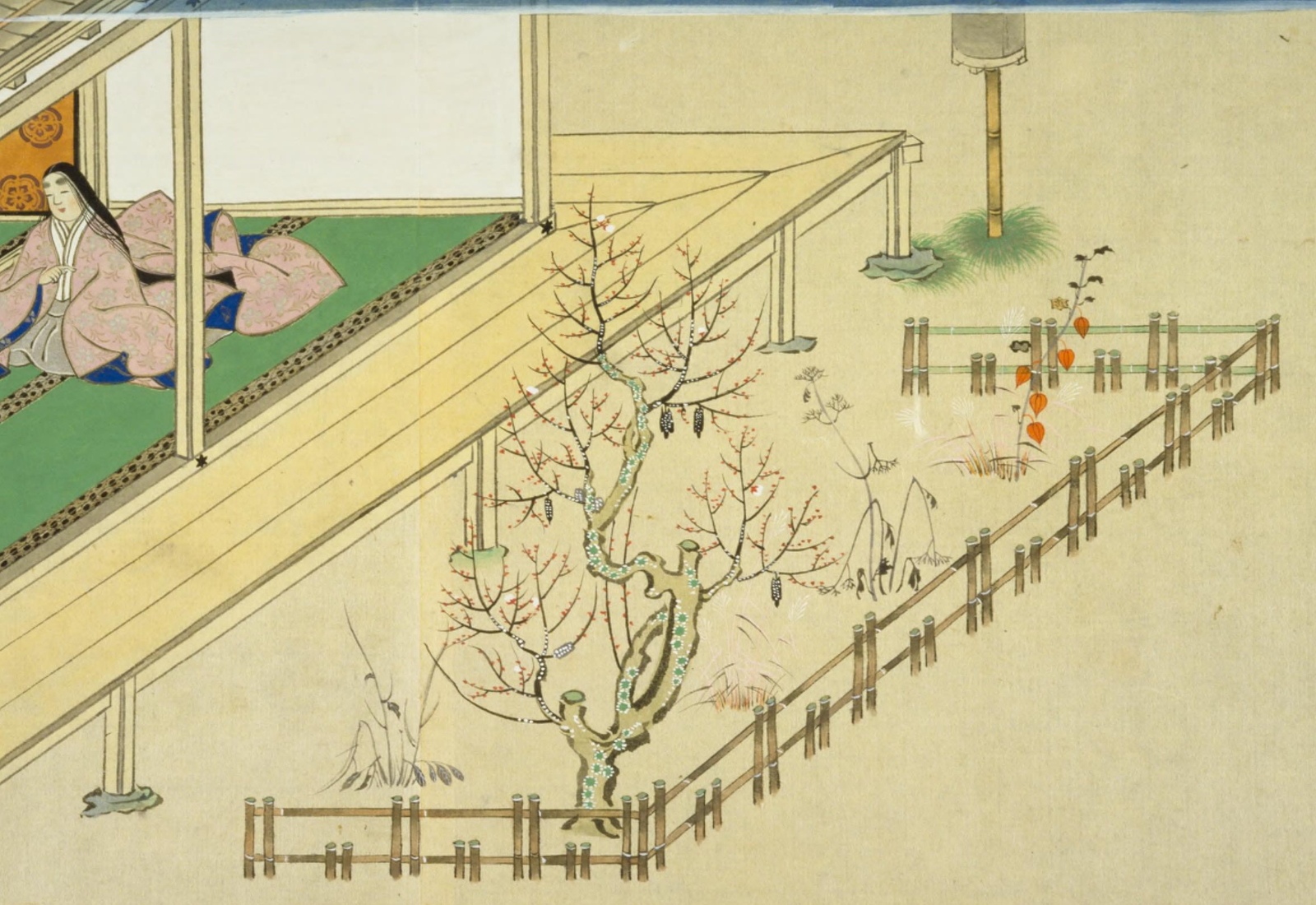

出発の数日前に源氏は前左大臣邸を訪ね、亡き正妻が遺した我が子と対面します。左大臣を辞した義父と互いの零落した境遇を語り合う源氏。自邸の二条院を訪ねると、台盤には埃がたまり、畳のあちこちが裏返しにされて荒れ放題。ここに住む人々のこれからの苦難に思いを致す源氏です。源氏の弟・帥宮(そちのみや)と頭中将(とうのちゅうじょう)が訪ねてくると源氏は「私は無官なので」と遠慮し、文様のない直衣を着て対面。柱の陰から源氏の姿を見る紫の上の姿は可憐で、誰よりも素晴らしいと源氏は思うのでした。花散里たちや藤壺女院に別れを告げた源氏が、官職を取り上げられた右近将監たち少数の供とともに故父院の御陵に参拝すると、院の幻影を目にするのでした。

須磨の寓居は寂しいながらも風情のある家でした。落ち着いた頃合いに二条院の人々と手紙をやりとりをすると、紫の上の悲歎ぶりが伝えられます。源氏は月を見ながら自らの境遇を思い、菅原道真が太宰府で詠んだ「恩賜の御衣は今此に在り(おんしのぎょいはいまここにあり)」を吟じるのでした。須磨の暮らしが長くなるにつれ紫の上を呼びたいとも思いはじめるのですが、いや、こんな暮らしはさせられないと思い直します。

参議に昇進した頭中将が人目を憚(はばか)らず須磨を訪ねてくれました。地味な青鈍(あおにび)色の狩衣に身をやつした源氏は旧友の来訪を嬉しく思い、しばし漢詩を詠みあい旧交を温めます。

三月上巳(じょうし)の日、源氏が海辺で禊(みそぎ)をしていると突然、暴風雨が吹き荒れます。その不気味な雰囲気に、源氏はここからの転居を考えるのでした。

<原文>

「『かの須磨は、昔こそ人の住みかなどもありけれ、今は、いと里離れ心すごくて、海人の家だにまれに』など聞きたまへど、『人しげく、ひたたけたらむ住まひは、いと 本意なかるべし。さりとて、都を遠ざからむも、故郷おぼつかなかるべきを』、人悪くぞ思し乱るる。」

<現代語訳>

(「あの須磨は、昔でこそ人の住居などもあったが、今ではまったく人里から離れて物寂しく、漁師の家さえ稀で」などとお聞きになるが、「人の出入りが多くごみごみとした住まいは、いかにも退去の本旨にかなわないであろう。そうかといって、都から遠く離れるのも、家のことがきっと気がかりに思われるであろう」と、人目にもみっともないくらいお悩みになる。)

罰せられる前に自発的に京を去ることにした源氏。「若紫」の帖では明石が風光明媚な良い土地だと語られていましたが、須磨の浦もまた有名な景勝地でした。源氏はあまり都から遠くに行っては残した人々が心配であるとして、隠棲の地を須磨と定めます。

明石が播磨国であるのに対して手前の須磨は摂津国。須磨は当時「畿内」と呼ばれた地域の西端にあり、現在の「首都圏内」とも言うべき位置付けでした。また古代には「須磨の関」が設けられていたため、そこを越えることの心理的抵抗感はたいへん大きかったと思われます。

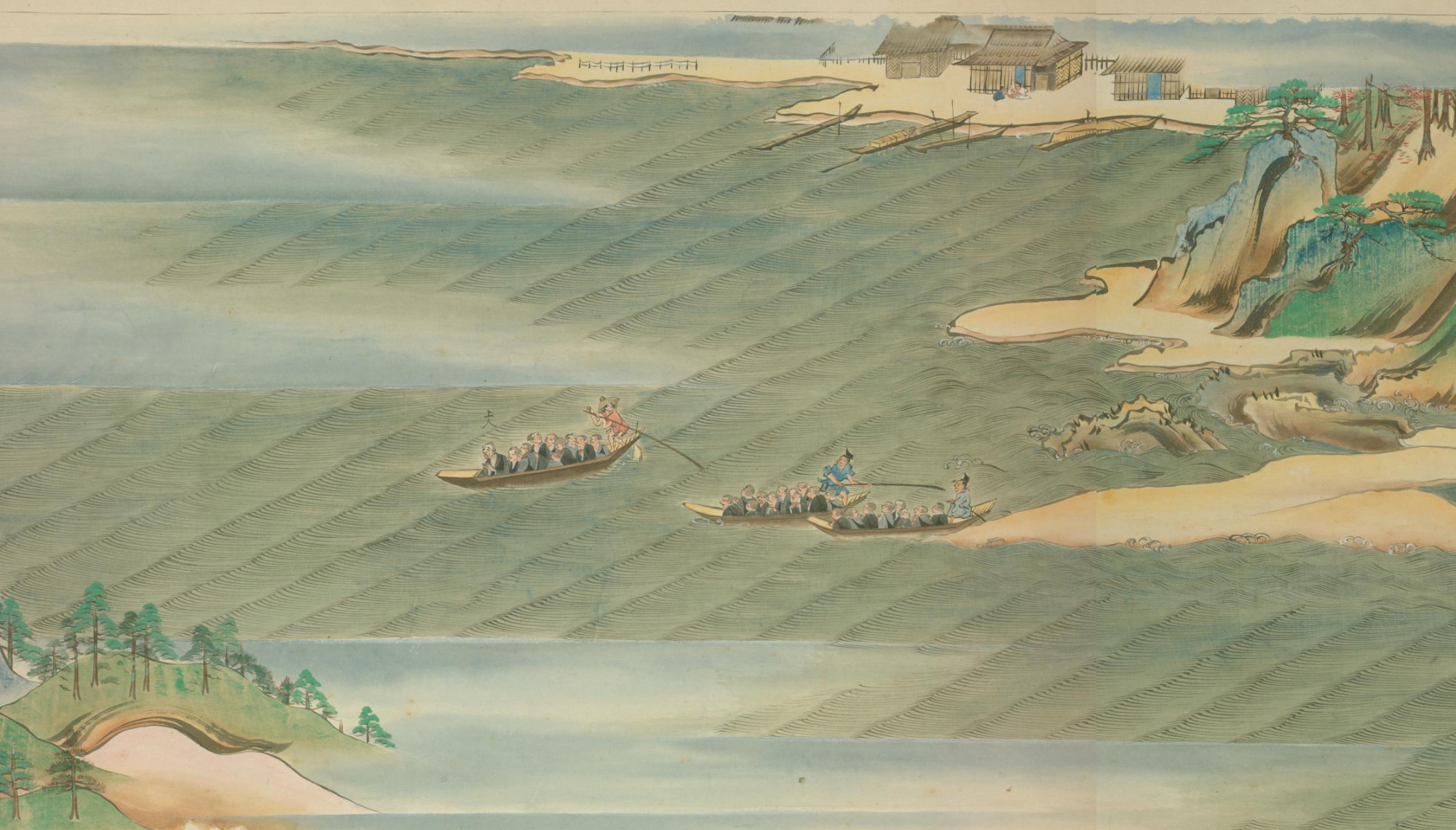

地理上、須磨の西には六甲山系の西端が海に迫る場所、鉄拐山から鉢伏山があり、摂津・播磨の国境をなしていました。この山脈(やまなみ)は源義経の「逆落とし」の場と語り継がれる急峻さで、西との往来は船を用いることが多かったようです。次帖で播磨の前司・明石入道が西から源氏を迎えにやってくるのも海路からでした。

<文献>

『河海抄』(四辻善成)

「光源氏大将、在納言のむかしを尋て此所に隠居せらるゝ歟。古来赴謫所之人は配流の宣旨によりて左遷する也。いまの源氏大将は讒におそれて、われと城外に籠居せらるゝにや。周公旦東征の跡をおもへるにや。風雷の変異も相似たり。又行平中納言も此義たる歟。古今集云、田むらの御時に事にあたりて、津の国すまといふ所にこもり侍けるに、宮のうちに侍ける人につかはしけるとあり。」

『枕草子』

「関は逢坂。須磨の関。鈴鹿の関。岫田の関。白河の関。衣の関。」

『高倉院厳島御幸記』(土御門通親)

「都をいでさせ給ふより、かんだちめ、殿上人みなじやうゑをぞきたる。音に聞きし和多のみさき、須磨の浦などいふ所々、うらづたひはるばる荒き磯べをこぎゆく船は、帆うちひきて浪の上に走りあひたり。」

『とはずがたり』(後深草院二条)

「例の鳥羽より船に乗りつつ、河尻より海のに乗り移れば、波の上の住まひも心細きに、ここは須磨の浦と聞けば、行平中納言、藻塩垂れつつわびける住まひもいづくのほどにかと、吹き越す風にも問はまほし。」

須磨から明石への海路と思われる『一遍聖絵』(国立国会図書館デジタルコレクション)

<原文>

「『位なき人は』とて、 無紋の直衣、なかなか、いとなつかしきを着たまひて、うちやつれたまへる、いとめでたし。御鬢かきたまふとて、鏡台に寄りたまへるに、面痩せたまへる影の、我ながらいとあてにきよらなれば、『こよなうこそ、衰へにけれ。この影のやうにや痩せてはべる。あはれなるわざかな』とのたまへば、女君、涙一目うけて、見おこせたまへる、いと忍びがたし。」

<現代語訳>

(〔源氏〕「無位無官の者は」

とおっしゃって、無紋の直衣の、かえってとても優しい感じなのをお召しになって、地味にしていらっしゃる、それがたいそう素晴らしい。鬢の毛を掻きなでなさろうとして、鏡台に近寄りなさると、面痩せなさった顔形が自分ながらにとても気品があって美しいので、

〔源氏〕「すっかり、衰えてしまったな。この影のように痩せていますか。ああ、悲しいことだ」

とおっしゃると、女君は涙を目にいっぱい浮かべて、こちらを御覧になるが、とても堪えきれない。)

源氏は帝が寵愛する朧月夜の尚侍と関係を持ちましたが、尚侍は后妃ではなく女官であるという理由で不問に付され、源氏も公式には罰せられていませんでした。しかし敵対勢力と言える右大臣や弘徽殿女御による訴追を防ぐために自ら官を辞して須磨に隠棲したのです。原文では「くらゐをもかへしたてまつりて」とありますが、この「くらゐ」は位階ではなく官職のことだろうと『河海抄』は推測しています。

無官の源氏は「無紋の直衣」を着用して、別れを言いに来た三位中将(頭中将)らと面会します。文様のある綾織物は五位以上の着用と『延喜式』(弾正)で定められていましたが、源氏が位階を返上していなければその着用も問題なかったはず。ここでは深い謹慎の意を表現する意味での「無紋の直衣」だったのでしょう。

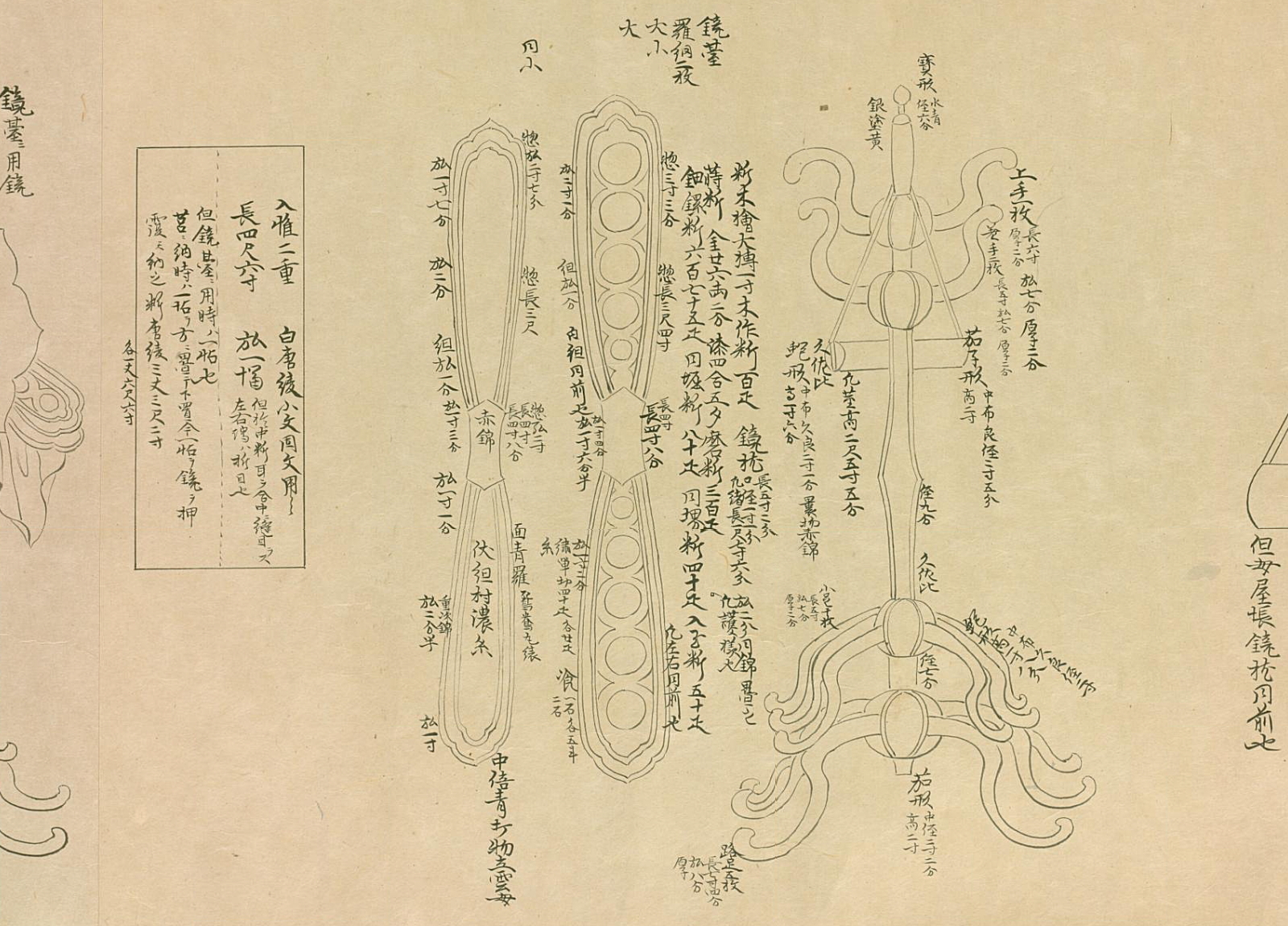

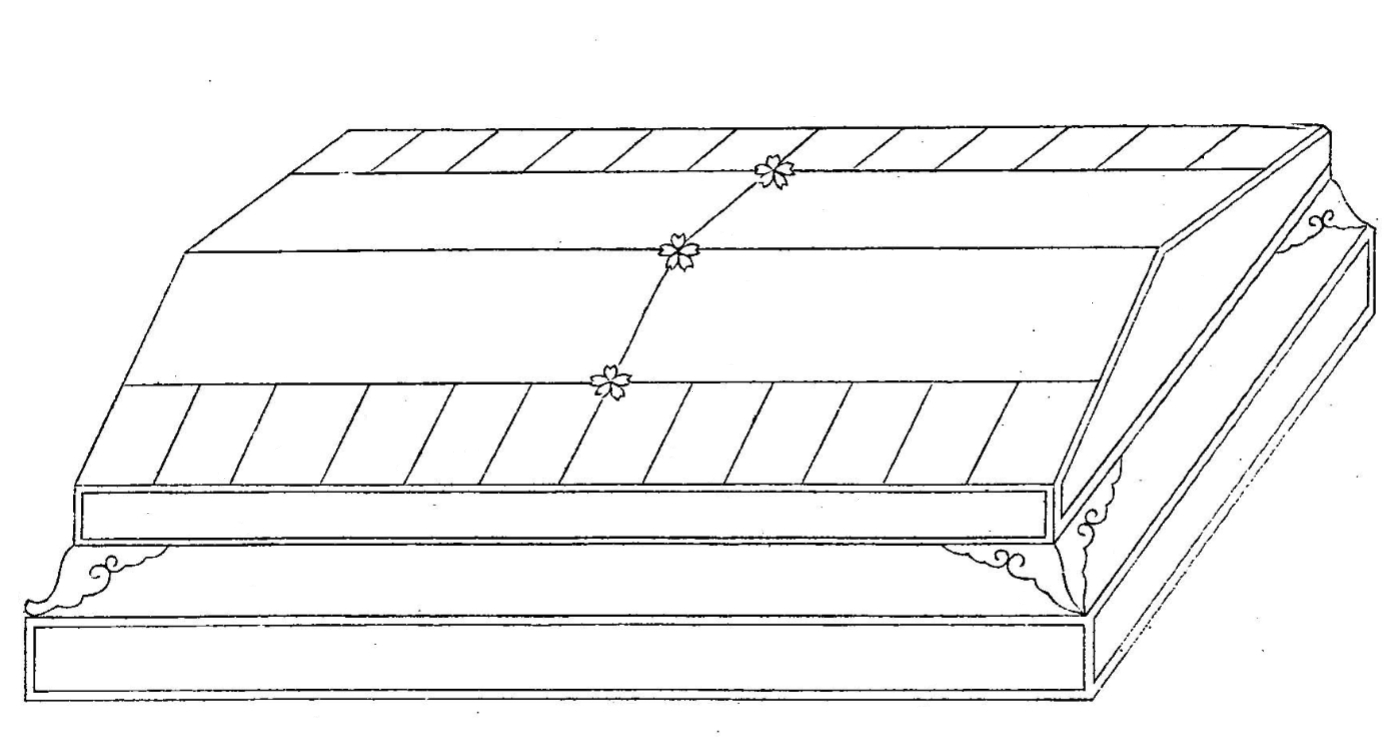

人と会う前の身だしなみとして源氏は鏡台に向かいます。当時の鏡台は「ねこじ形」と呼ばれ、木を引っこ抜いた形状をしていました。これは鏡の霊性が信じられていた古代の名残。『日本書紀』天岩戸の場面で鏡を掛けるのが、天香具山で根こそぎ掘りとった「真坂樹(まさかき)」で、それを象徴するのが「ねこじ形」だと考えられています。鏡に霊性のイメージを持たなくなる室町時代になると、この形式の鏡台は衰退しました。

<文献>

『河海抄』(四辻善成)

「致仕は辞官不辞位云々。階位を止は罪科の時儀也。いま位をかへすとある如何。(中略)或又つかさをもくらゐといふ事あるへし。大臣をは台位星階といふ和語ニハほしのくらゐなともいふ也。不審あるへからす。」

「むもんのなをし 平絹直衣也。或しゝら。雖非凶服散班宿老公卿なとは常着之。今源氏も無官位人也。仍着之歟。」

『延喜式』(弾正)

「凡綾者。聴用五位已上朝服。六位以下不得服用。」

『日本書紀』

「忌部遠祖太玉命掘天香山之五百箇真坂樹。而上枝懸八坂瓊之五百箇御統。中枝懸八咫鏡<一云真経津鏡>。下枝懸青和幣<和幣。此云尼枳底>白和幣。相與致其祈祷焉。」

鏡台『春日権現験記』(国立国会図書館デジタルコレクション)

鏡台『類聚雑要抄』(国立国会図書館デジタルコレクション)

<原文>

「おはすべき所は、行平の中納言の、『藻塩垂れつつ』侘びける家居近きわたりなりけり。海づらはやや入りて、あはれにすごげなる山中なり。垣のさまよりはじめて、めづらかに見たまふ。茅屋ども、葦葺ける廊めく屋など、をかしうしつらひなしたり。」

「須磨には、いとど心尽くしの秋風に、海はすこし遠けれど、行平中納言の、『関吹き越ゆる』と言ひけむ浦波、夜々はげにいと近く聞こえて、またなくあはれなるものは、かかる所の秋なりけり。」

<現代語訳>

(お住まいになる予定の場所は、行平の中納言が、「藻塩たれつつ」と詠んだ侘住まい付近なのであった。海岸からは少し奥に入り込んで、身にしみるばかり寂しい山の中である。

垣根の様子をはじめとして、物珍しく御覧になる。茅葺きの建物、葦で葺いた回廊のような建物など、風情のある造作がしてあった。)

(須磨では、ますます心づくしの秋風が吹いて、海は少し遠いけれども、行平の中納言が、「関吹き越ゆる」と詠んだという波音が、夜毎夜毎にそのとおりに耳元に聞こえて、またとないほど淋しく感じられるのは、こういう所の秋なのであった。)

源氏が隠棲の地を須磨に選んだのは、在原行平の故事にならったものと考えられます。在原行平は平城天皇の孫で、プレイボーイとして知られる在原業平の兄。紫式部の時代から百年以上前の平安初期から前期にかけての人物です。『古今和歌集』には文徳天皇の御代(八五〇~八五八年)に「事にあたりて」須磨で蟄居の日々を送ったと記されていますが、原因の「事」がどのような事案であったのかはわかっていません。ただ、掲載された歌「わくらばにとふ人あらば須磨の浦に 藻塩たれつゝわぶとこたへよ」は広く伝わり、現地での藻塩製塩と「塩たれる」(元気がないこと、泣くこと)を掛けて、須磨での蟄居生活の侘びた風情が人々に知れ渡りました。

都から来た風流な貴族である行平は現地の女性たちに好感を持って受け入れられたようで、村長の娘「松風」と「村雨」の二人と情を通じ、別れの際には松の枝に烏帽子と狩衣を掛けて残したという伝説があり、謡曲『松風』のモチーフとなっています。その古跡として伝えられている「松風村雨堂」の近辺が行平の家居であったと考えられています。源氏はその行平の家居の「近きわたり」に居を構えたというのです。

それまでの源氏は在原業平さながらの生活を送っていましたが、須磨での暮らしの中で次第に業平の兄である行平のような、心境の変化が見られるようになります。

<文献>

『古今和歌集』

「田むらの御時に、事にあたりて、津の国のすまといふところにこもり侍けるに、宮のうちに侍ける人につかはしける 在原行平朝臣

わくらばにとふ人あらば須磨の浦に 藻塩たれつゝわぶとこたへよ」

『河海抄』(四辻善成)

「津のくにすまといふ所に侍ける時よみ侍ける

たひ人は袂すゝしくなりぬらし 関吹こゆる須磨のうら風<中納言行平>」

源氏の仮寓跡の伝説もある「源氏寺」こと現光寺(神戸市須磨区須磨寺町1丁目)

<原文>

「旅の御宿直物など、調じてたてまつりたまふ。かとりの御直衣、指貫、さま変はりたる心地するもいみじきに、『去らぬ鏡』とのたまひし面影の、げに身に添ひたまへるもかひなし。」

<現代語訳>

(女君は君の旅先でのご寝具などを作ってお届けなさる。縑のお直衣や指貫は、変わった感じがするにつけても悲しい上に、「去らない鏡の」とお詠みになった君の面影が、なるほど身体に添っていらっしゃるのだが、それも詮のないことである。)

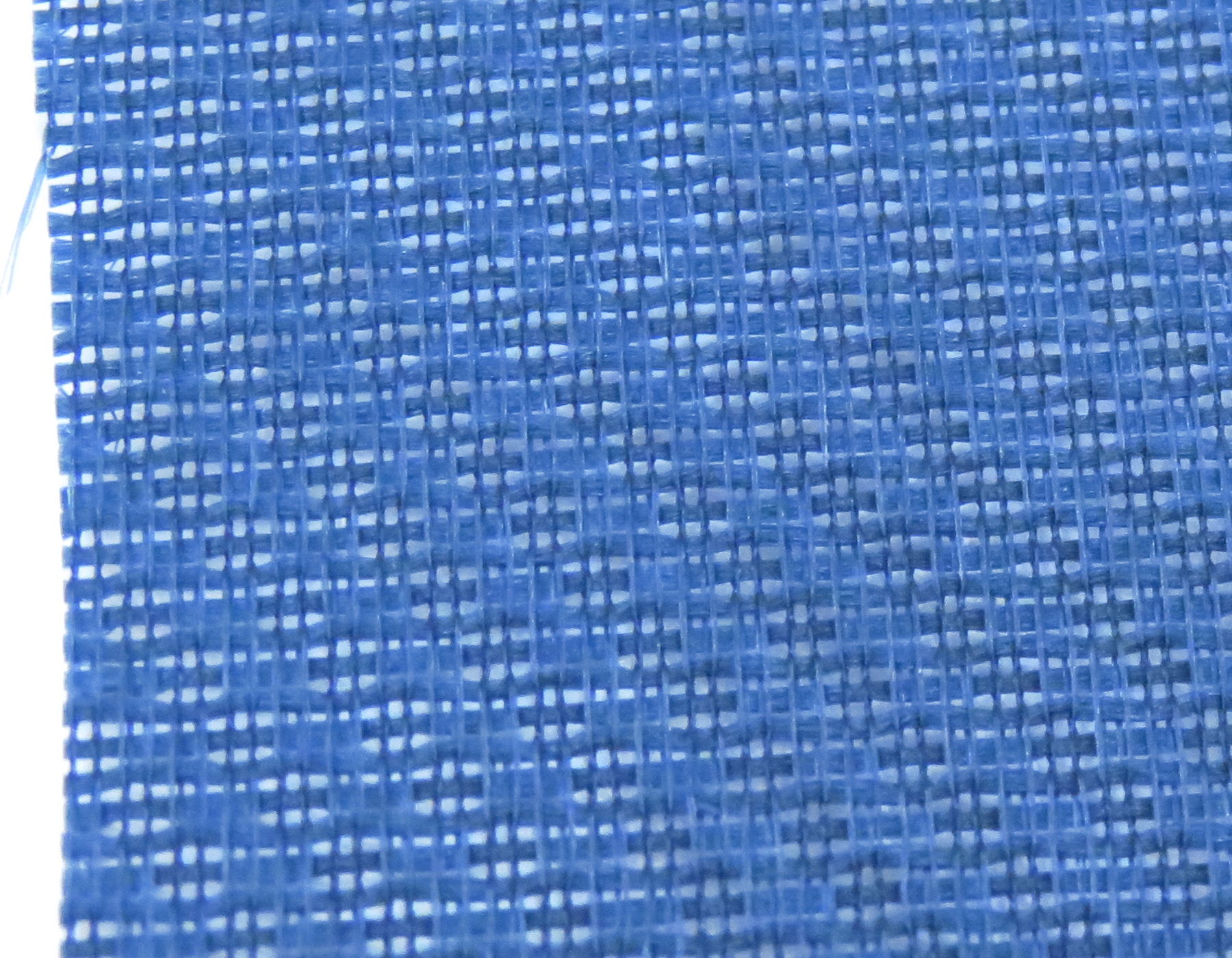

京に残った紫の上は、二条院で源氏が旅先で着るための衣類を須磨に送る準備をします。それが「かとりの直衣、指貫(さしぬき)」です。「かとり」は「固織り」が訛った言葉とされ「縑」と書かれて『魏志倭人伝』にも登場。固く緻密に織り上げた上質な絹地で、中宮の御服に用いられるほどの高級品です。諸司の「府生(ふしょう)」など身分の低い地下(ぢげ)官人たちは着用が禁止されていました。より普及品の絹地は「絁(あしぎぬ)」で、これは「悪し絹」の意味だとされます。

「縑(かとり)の直衣」は源氏に相応しい高級品ではありますが、文様のある綾織ではなく無紋の平絹で、やはり無官の立場を表現した装束です。華やかな高位高官であった源氏の「さま変はりたる」境遇を、紫の上は悲しく思いやります。

なお室町前期の『物具装束抄(もののぐしょうぞくしょう)』では「非職」(非蔵人)の着る夏の無紋の直衣を「かとりの直衣」と呼んでいますが、これは薄物の「縠織(こめおり)」であって「縑」ではありません。『源氏物語』のこの記述から生まれた表現なのでしょう。『源氏物語』が後世の有職故実に与えた影響の大きさを知ることができます。

<文献>

『魏志倭人伝』

「種禾稲、紵麻、蠶桑、緝績、出細紵、縑緜。」

『和名類聚抄』(源順)

「縑 毛詩注云綃<所交反又音消和名加止利>縑也。釈名云縑<音兼>其糸細緻数兼於綃也。漢書云灌嬰敗繒<疾陵反師説上読同今案又布帛総名見説文>。」

『西宮記』(源高明)

「殿上賭弓(中略)有隠座饗懸物等、遞充以金銀造物形、為懸物、任人意、有制之時、冠絹二具、襪廿足、綾穀一疋、縑二疋。」

『意見十二箇条』

「一請禁奢侈事(中略)臣伏見貞観元慶之代、親王公卿、皆以生筑紫絹、為夏汗衫、曝絁為表袴、東絁為襪、染絁為履裏、而今諸司史生、皆以白縑為汗衫、白絹為表袴、白綾為襪。」

『政事要略』

「太政官符 雑事六箇条(中略)一応禁制諸司史生以下着縑白絹事。右諸司史生豪富之輩、不量身卑下、唯好服鮮美。雖貧薄者、積習不改、因茲著用之家自多縑絹之直已貴、時俗之弊、職此之由、同宣奉勅。宜加下知諸司史生以下著縑及白絹、早従禁止。但諸衛府生殊免著用。(中略)天暦元年十一月十三日」

『延喜式』(内蔵)

「中宮御服料(中略)織御服縑六百疋<白五百疋。色一百疋>料。白糸一千五百絢。色糸三百絢<各疋別三絢>。」

『河海抄』(四辻善成)

「縑直衣 絹をかとりと読、絁をきぬと読也。然者是も平絹の直衣也。白襲のかとりもうすき絹也。」

『物具装束抄』(花山院忠定)

「直衣。<夏公卿三倍タスキノ薄物。非職無文薄物。カトリノ直衣ト云也。冬公卿浮線綾丸志々良綾。非職無文綾。桜直衣ト云也>。」

<原文>

「つれづれなるままに、色々の紙を継ぎつつ、手習ひをしたまひ、めづらしきさまなる唐の綾などに、さまざまの絵どもを描きすさびたまへる屏風の面どもなど、いとめでたく見所あり。人びとの語り聞こえし海山のありさまを、遥かに思しやりしを、御目に近くては、げに及ばぬ磯のたたずまひ、二なく描き集めたまへり。『このころの上手にすめる千枝、常則などを召して、作り絵仕うまつらせばや』と、心もとながりあへり。」

<現代語訳>

(なすこともないままに、色々な色彩の紙を継いで手習いをなさったり、珍しい唐の綾などにさまざまな絵を描いて気を紛らわしなさったりした、貼り混ぜの屏風の絵などが、とても素晴らしく見所がある。

お供の人々がお話申し上げた海や山の様子を、かつては遠くからご想像なさっていらっしゃったが、今目近になさっては、なるほど想像も及ばない磯のたたずまいを、またとないほど素晴らしくたくさんお描きになった。

〔供人〕「近年の名人と言われる千枝や常則などを召して、彩色させたいものだ」と言って、皆残念がっていた。)

源氏の須磨での暮らしは、暇をもて余すものでした。色とりどりの紙を継いで書の手習いをしたり、唐綾に絵を描いて屏風の表に仕立てたりしています。「継紙(つぎがみ)」には「巻子本(かんすぼん)」(巻物)に仕立てるために横長につないだ紙を指す場合もありますが、ここでは「色々の紙」とあることから、美的効果を狙って色や材質の異なる紙を切り継ぎ・重ね継ぎ・破り継ぎなどして一枚にした紙のことと考えられ、平安後期の国宝『西本願寺本三十六人家集』が現存最古の継紙として知られています。アシンメトリーのコラージュ技法は、いかにも日本的な美意識によるものと言えるでしょう。

源氏は屏風に、聞きしに勝る美しさの須磨の山や海、磯の風景を描きます。同行した人々は、源氏の描いた墨絵に、当代の絵の名手と呼ばれる千枝や常則に「作り絵」させたいと大絶賛。「作り絵」とは墨で描いた線画に彩色を施すことです。

千枝は不明ですが、常則こと飛鳥部常則(あすかべのつねのり)は天暦の時代(九四七~九五七年)頃に活躍した実在の絵師で、官職は衛門府の下級武官でした。絵の「大上手」と呼ばれ、康保元年(九六四)には清涼殿の「鬼の間」に鬼を斬る白沢王の像を描いたと言われます。またさまざまな行事の際に、飛鳥部常則の描いた絵が飾られたと『小右記』などに記されています。

<文献>

『河海抄』(四辻善成)

「つくり絵とはすみかきのうへを采するを云也。源氏のかゝれたる画を彼輩に色とらせはやと也。綵色は画師の口伝ある也云々。」

『小右記』(藤原実資)

「長和二年三月三十日(中略)今日依可召臨時舞人於御前歟。冷泉院・神泉苑絵図<故常則所画>送皇太后宮大夫許」

『古今著聞集』

「小野宮のおとど、つゐたち障子に松をかかせんとて、常則をめしければ、他行したりけり、さらばとて公望をめしてかかせられにけり、後に常則をめして見せられければ、かしら毛芋に似たり、他所難なしとぞ申ける。常則をば大上手、公望をば小上手とぞ世には称しける。」

平安時代、趣味で絵を描く者も多かった『絵師草子』(国立国会図書館デジタルコレクション)

<原文>

「前栽の花、色々咲き乱れ、おもしろき夕暮れに、海見やらるる廊に出でたまひて、たたずみたまふさまの、ゆゆしうきよらなること、所からは、ましてこの世のものと見えたまはず。白き綾のなよよかなる、紫苑色などたてまつりて、こまやかなる御直衣、帯しどけなくうち乱れたまへる御さまにて、『釈迦牟尼仏の弟子』と名のりて、ゆるるかに読みたまへる、また世に知らず聞こゆ。」

<現代語訳>

(前栽の花が色とりどりに咲き乱れて、風情のある夕暮れに、海が見える廊にお出ましになって、とばかり眺めていらっしゃる様子が、不吉なまでにお美しいことは、場所柄か、ましてこの世のお方とはお見えにならない。白い綾で柔らかなのと、紫苑(しおん)色のなどをお召しになって、濃い縹色のお直衣に、帯をゆったりと締めてくつろいだお姿で、

〔源氏〕「釈迦牟尼仏の弟子の……」

と名乗って、ゆっくりと読経なさっているのが、また聞いたことのないほど美しく聞こえる。)

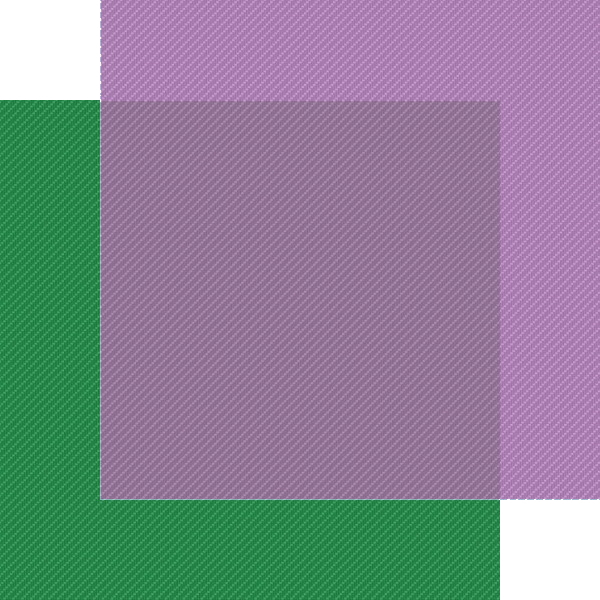

「前栽」とは、庭先の植栽のこと。秋の草花が面白く咲き乱れている、海の見える部屋に立つ美しい源氏の姿。その装束は柔らかくなった白い綾織物と「紫苑色」の衣類。これがどういう組み合わせなのかはよくわかりません。「白き綾」が下着である「単」であるのか上に着る「衣」であるのか、また「紫苑色」がさらに重ねる「衣」であるのか、さまざまに解釈できます。

袴についての明確な記述がないため、「紫苑色」は指貫のことであるかもしれません。平安末期の『満佐須計装束抄(まさすけしょうぞくしょう)』には、薄色の指貫に薄青裏地を付けたものを「紫苑色の指貫」と呼び、秋の着用とあります。ただ、源氏にとってこの「紫苑色」は特別な意味があるとも考えられます。

シオン(紫苑、学名:Aster tataricus)は、たしかに秋に開花する植物ですが、『今昔物語』には「兄弟二人殖萱草紫苑語」と題して、ノカンゾウ(野萱草、学名:Hemerocallis fulva)を「忘れ草」、シオンを「忘れじ草」とする説話が載ります。この色には都に残した紫の上をはじめとする親しい人々を決して忘れない、という意味があると考えることもできるのです。同じ帖内に「やうやう忘れ草も生ひやすらむ」という言葉も登場します。

「こまやかなる御直衣」。古語の「こまやか」には「きめこまかい」「こまごましている」「丁寧」「親密」「上品」「にぎやか」などさまざまな意味がありますが、『源氏物語』でたびたび登場する衣類の「こまやかなる」は「色が濃い」という意味であると、南北朝時代の『河海抄』では解説されています。

<文献>

『河海抄』(四辻善成)

「白綾の御衣に紫苑色の指貫歟。こまやかなる直衣とは、色のこき也。濃宇の字也。紫苑色は、面は薄紫裏もえき也。」

「釈迦牟尼仏弟子<某>帰命頂礼白仏言夫菩提道樹之月影遂隠沙羅之愁雲尼連禅河之水音空咽跋提之涙浪<本朝文粋願文>。」

『源氏物語』(若紫)

「鈍色のこまやかなるが、うち萎えたるどもを着て」

『源氏物語』(薄雲)

「こまやかなる鈍色の御直衣姿にて、世の中の騒がしきなどことつけたまひて」

『源氏物語』(蜻蛉)

「丁子に深く染めたる薄物の単衣を、こまやかなる直衣に着たまへる」

海見やらるる廊の源氏『月耕・源氏五十四帖(須磨)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

紫苑の重ね色目

<原文>

「山賤めきて、ゆるし色の黄がちなるに、青鈍の狩衣、指貫、うちやつれて、ことさらに田舎びもてなしたまへるしも、いみじう、見るに笑まれてきよらなり。」

<現代語訳>

(山人みたいに、許し色の薄紅の黄色の下着の上に、青鈍色の狩衣や指貫を質素にして、ことさら田舎風にしていらっしゃるのが、実に、見るからににっこりせずにはいられないお美しさである。)

隠棲に相応しい地味な色の装束を着る源氏。「青鈍」は僧侶や喪に服する者が着用する衣の色ですが、難しいのは「ゆるし色の黄がちなる」です。「聴(ゆる)し色」とは、身分により着用が禁止された色「禁色(きんじき)」の薄い色。薄紫や薄紅が代表的なことから、ここでもそうした色彩と考えられることも多いようですが、「黄がち」という表現が合致しません。

禁色は『延喜式』(弾正)で公式に定められていて、紫・紅のほか、蘇芳(すおう)・滅紫(けしむらさき)・赤白橡(あかしらつるばみ)そして支子(くちなし)の深染めも禁色とされました。クチナシとベニバナで染めるオレンジ色の「支子」は、同じようにクチナシとベニバナで染める皇太子の当色(とうじき)「黄丹(おうに・おうだん)」に色が似ているために禁色なのです。そこでベニバナを減らして黄色味を強くした色を「朽葉(くちば)色」と呼び、「聴し色」として着用したのです。これと同じ表現が「玉鬘」の帖で、源氏が空蝉の尼君に贈る装束にも登場します。

色彩は主観的なものですので、ベニバナの代わりにアカネを使って「欸冬(かんとう)色」と呼び用いるなど、さまざまな抜け道を考えて「支子」色の装束を着用した例が数多くの記録に残ります。

<文献>

『河海抄』(四辻善成)

「聴色は紅紫二色歟。論語曰紅紫不以為褻服といへる是也。但如延喜式者紅色也而きかちなるとある不審也。紅に黄色のましりたる歟。それは萱草色也。凶服に用之。只又黄衣たるへき歟。一説云禁色也。然者黄なる綾歟云々。或云黄直衣は前官宿老人着物也。源氏も依前官着之歟。又野相公配隠岐国之時着黄袍之由有詩云々未勘。西宮記云黄衣無品親王孫王綾、源氏及良家子孫弱冠者着之。公卿子孫候殿上無即時用黄衣。

或説云上にゆるすは紅紫下にゆるすは黄也云々。玉葛巻にうつせみのあま君にあをにひのをり物に御れう(源氏事)にあるくちなしの御そゆるし色なるそへてつかはすとあり。今の色と同躰也。彼も源氏前官の時事也。是もあをにひのかりきぬ指貫とあれは、聴色の衣をかさねられたるよし歟。」

『延喜式』(弾正)

「凡支子染色可濫黄丹者。不得服用。」

『政事要略』

「寛弘二年三月八日。大原野社有中宮(彰子)行啓。卿相侍臣多以供奉。爰蔵人兵部少丞藤原定佐。着欸冬色織物下襲。于時検非違使別当斉信卿仰佐以下官人云。件下襲可糺乎。搦身可申事由者。或云。被聴禁色之輩。不着何色之服哉。案之。下襲之色。載在令条。皆随袍色。各可着用也。僣上服用。(中略)今恣着用。可謂過差。夫過差者。法之所制。不可不弾。咎仰之旨。不違法意。職縦蔵人。身已六位也。立従破却。可無其憚。」

『法曹至要抄』(坂上明兼)

「黄丹事。(中略)元慶五年十月十四日宣旨云。支子染深色可濫黄丹者。不得服用。而年来以茜紅交染。尤濫其色。自今以後。茜若紅交染支子者。不論浅深宜加禁制者。 案之。着件色之時。雖禁制重。近来之作法或称欸冬色着用之。或号黄朽葉色着用之。已下男女任意随望。而無禁制之。」

ベニバナ

禁色である皇太子の当色「黄丹」

<原文>

「取り使ひたまへる調度も、かりそめにしなして、御座所もあらはに見入れらる。碁、 双六盤、調度、弾棊の具など、田舎わざにしなして、念誦の具、行なひ勤めたまひけりと見えたり。もの参れるなど、ことさら所につけ、興ありてしなしたり。」

<現代語訳>

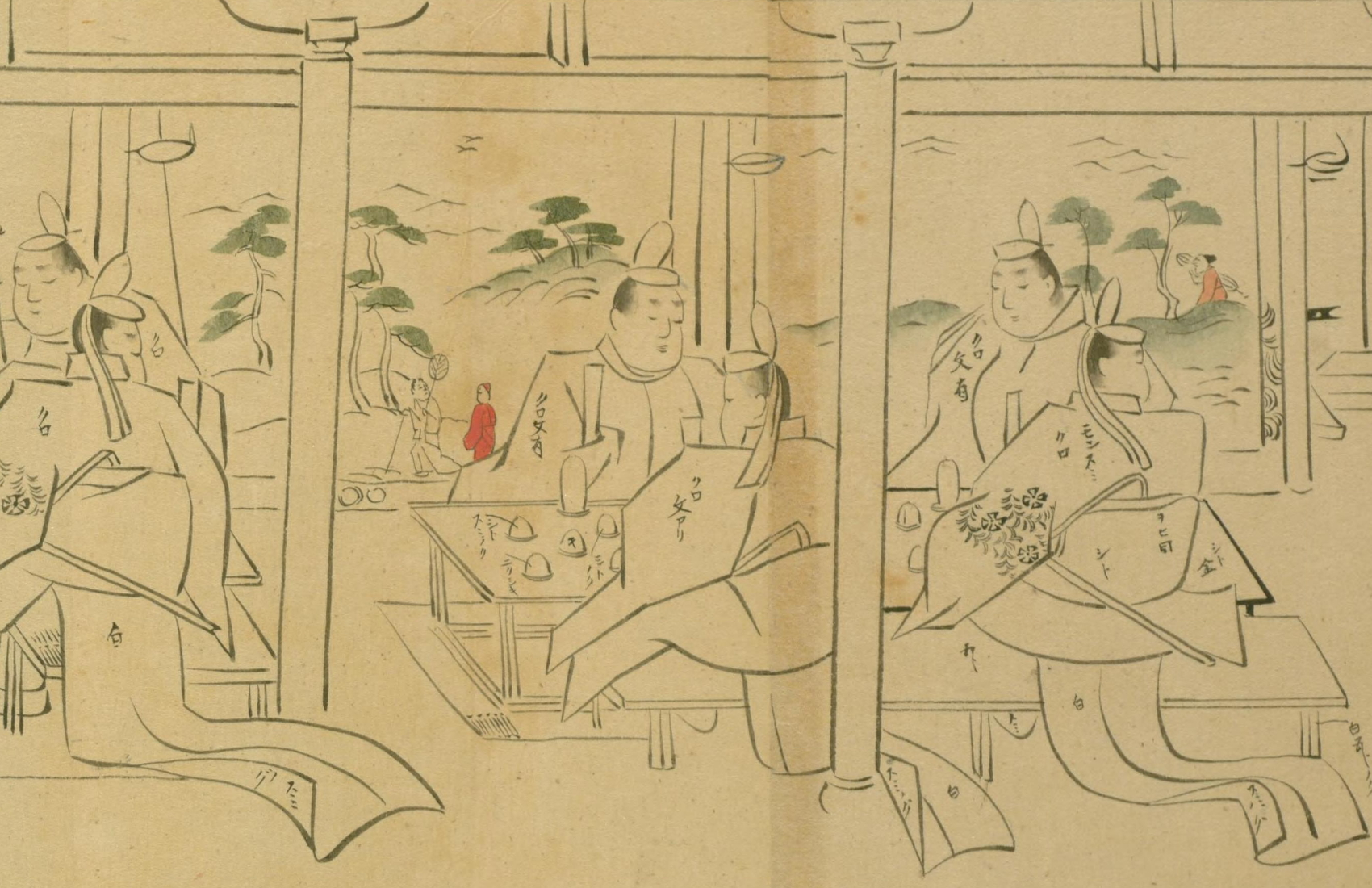

(お使いになっていらっしゃる調度類も、一時の間に合わせ物にして、ご座所も外からまる見えにのぞかれる。碁や双六の盤、お道具類、弾棊の具などは、田舎風に作ってあって、念誦の仏具は、君が勤行なさっていたように見えた。お食事を差し上げる折などは、格別に場所に合わせて、興趣あるもてなしをした。)

遊び道具として碁盤・双六盤と並び「弾棊(だんぎ)の具」が登場します。「たぎ」「だんぎ」あるいは「いしはじき」と呼ばれる遊戯は、現在の「おはじき」のようなものと考えられます。『和泉式部集』には「旅立つ人に『たぎのばむ(弾棊の盤)』が欲しいと言われた」とありますので、旅先のゲームとして好まれたのでしょうか。

遊戯法としては『後漢書』や『宋書』によれば、盤に対座して、盤の両側に六個(あるいは八個)の石を並べて順番に弾き、相手の石に当たればその石を取って、石のなくなった方を負けとするようですが、詳細はよくわかっていません。

弾棊盤については、江戸時代の『徴古図録』に載る「東大寺所蔵 弾棊盤」は盤が平面ではなく中央が高い独特の形状をしていて、正倉院宝物にある「木画螺鈿双六局」が、その弾棊盤なのではないかと考えられています。ただし「木画螺鈿双六局(もくがらでんのすごろくきょく)」の中央の高さは『徴古図録』の絵ほどではありません。

『禁秘抄』や『葉黄記』の寛元四年(一二四六)の記事に「弾碁局」が登場することから、宮中では弾棊専用の盤が鎌倉時代まであったことがわかりますが、『徒然草』では碁盤を使った石弾きの方法が語られていますから、一般には碁盤と碁石で代用するようになったのでしょう。

<文献>

『後漢書』(梁冀伝)

「冀字伯卓。(中略)性嗜酒、能挽満弾碁<挽満猶引強也。芸経曰、弾棊両人対局、白黒棊各六枚。先列棊相当更先弾也。其局以石為之>。」

『和名類聚抄』

「弾碁 世説云弾碁<今一名指石>始自魏宮文帝於此技且好矣。」

『河海抄』(四辻善成)

「囲碁 尭造之教丹朱 双六 孟甞君造之。

弾碁 後漢書梁冀能弾碁注引芸経云(弾碁)両人対局白黒碁各六枚先列碁相当更先弾也。其局以石為之。古今詩語曰求食 弾碁有譜一巻皆唐賢所為碁局方二尺中心高如覆盆其顛為小壺四角微起。」

『徒然草』

「碁盤のすみに、石をたててはじくに、むかひなる石を守りて弾(はじく)はあたらず、我手もとをよく見て、ここなるひじりめをすぐにはじけば、たてたる石必ずあたる。」

『蕙樓閑話』

「弾碁八勢 宋書ニ云ク、王敬弘、形状短小、而坐起端方、桓玄謂之弾碁八勢、八勢ハ何ノ謂ナルコトヲ知ラズ。後ニ皇朝類苑ヲ検スルニ、彈碁用紅緑牙作、碁上下字号之手指、碁局取勢相撃、墮多者為負排之。、上狭下寬、各八勢也。八ノ字ノ上セマク、下ヒロキガ如キ故ニ、八勢ト云フナリ。」

『徴古図録』(長野美波留編)

「東大寺所蔵 弾棊盤<唐木> 長一尺三寸・横八寸・目象牙」

『和泉式部集』

「たびにたつ人のもとより、たぎのばんといひし物のありし、たまへといひたれど、うせにければ いたづらにあればわが身もあるものを はなれむまとて人やとりけん」

『長秋記』(源師時)

「天承元年四月八日甲戌。御灌仏也。(中略)蔵人女房布施三蓋碁局、単騎盤、日記、唐櫃上等。」

『葉黄記』(葉室定嗣)

「寛元四年四月一日庚申。院御所御更衣事。(中略)此外殿上弾碁局以下、任例有沙汰。」

<原文>

「弥生の朔日に出で来たる巳の日、『今日なむ、かく思すことある人は、御禊したまふべき』と、なまさかしき人の聞こゆれば、海づらもゆかしうて出でたまふ。いとおろそかに、軟障(せんさう)ばかりを引きめぐらして、この国に通ひける陰陽師召して、祓へせさせたまふ。舟にことことしき人形乗せて流すを見たまふに、よそへられて、『知らざりし大海の原に流れ来て ひとかたにやはものは悲しき』とて、ゐたまへる御さま、さる晴れに出でて、言ふよしなく見えたまふ。」

<現代語訳>

(三月の初めにめぐって来た巳の日に、

〔或人〕「今日は、このようにご心労のある方は、御禊をなさるのがようございます」

と、知ったかぶりの人が申し上げるので、海辺も見たく思ってお出ましになる。ひどく簡略に軟障ぐらいを張りめぐらして、この国に行き来していた陰陽師を召して、お祓いをおさせなになる。舟に仰々しい人形を乗せて流すのを御覧になるにつけても、わが身になぞらえられて、

〔源氏〕「見も知らなかった大海原に流れきて

人形に一方ならず悲しく思われることよ」

と詠んで、坐っていらっしゃるご様子は、このような広く明るい所に出て、何とも言いようのないほど素晴らしくお見えになる。)

現在「ひな祭り」として知られる「上巳の節供」。「上巳」(その月最初の巳の日)というのですからこの行事は干支行事だったはずですが、五世紀末の『宋書』には「自魏以後、但用三日不以巳也」とあるので、日本には最初から三月三日の日付行事として入ってきたことになります。しかしここでは「弥生の朔日」の上巳の日に行っています。

本来この日は心身の穢れを洗い流す「禊」の日で、紙で人形を作り、息を吹きかけて流します。平安中期には禊のイメージは稀薄になり、「曲水宴」が行われるなど遊楽の日という位置付けに変化しつつありましたが、謹慎期間にある源氏は厄払いの意味から本来の「人形流し」を行ったのでしょう。

「この国に通ひける陰陽師」とあるのは、弓削是雄(ゆげのこれお)や日下部利貞(くさかべのとしさだ)など平安時代に名の知られた陰陽師がそろって播磨国出身で、有名な安倍晴明も播磨守に任ぜられるなど、陰陽師と播磨国には密接な関係があり、播磨と隣接した須磨もその影響下にあったということなのでしょう。

海辺の強風を除けるために「軟障(ぜんじょう)」を張り巡らせています。これは鎌倉末期の『大饗雑事』によれば、縦三尺七寸(約一一二cm)、横六幅(約二一六cm)の大きな生絹の生地に唐絵を描いたもので、「二宮大饗」や「内宴」の舞妓楽屋などに張られました。平安後期の『満佐須計装束抄』では「高い松を中心に四季の木を描く」としていますが、この時期の源氏は暇に飽かせてさかんに絵を描いていますから、描かれたのはそうした絵の一つかもしれません。

<文献>

『紫明抄』(素寂)

「三月上巳祓事<漢書礼儀志云、三月上巳日、宮人並禊、飲於東流水上。宋書云、自魏已後、但用三日、不用上巳>。」

『河海抄』(四辻善成)

「世風記云、三月上巳桃花水下之時飲食為哺大飲酒也、歩胡反招魂請魄払除不祥。続漢書礼儀志云、三月上巳日宮人並禊飲於東流水上。」

「軟障有画図松也謂高松軟障 堂上立軟障堂下引幔又堂下有立軟障事 せんさうとかきてせんしやうとよむへし。新儀式曰、内宴日妓楽出自綾綺殿軟障南着座。」

『延喜式』(内匠)

「凡諸節前一日。官人率雑工等。豊楽殿立軟障台六基<三基立高御座東三間。一基立西一間。二基立母屋西二間>。」

『満佐須計装束抄』(源雅亮)

「高松の軟障を懸く。(中略)母屋三方に御簾を懸けておろしたる上に、軟障とて幔の様なる絹に、高き松を本体にて、四季の木どもを画きたり。(中略)是等四季の絵を画きたれば、春を東に始めて引くべし。」

『大饗雑事』

「軟障事。面ハ生絹ニ唐絵ヲカク。縦様ハ三尺七寸<鉄定>。横ヘハ六幅ナリ。上下左右ニ綾ヲ紫ニ染テ縁ニ付ク。其広ハ六寸八分<金定>。白練ノ絹ヲ裏ニ付ク。縁ノ裏ハ紫ノ練絹也。紫ノ綾<縁ト同ジ>ヲ一寸バカリニタヽミテ乳ニ付ク。其数十也。綱ヲトホスベキ量ナリ。(中略)今注付タルハ一帖分也。」

軟障『年中行事絵巻(内宴)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

※本文の『源氏物語』引用文と現代語訳は渋谷栄一校訂<源氏物語の世界>より

次回配信日は、5月8日です。

八條忠基

綺陽装束研究所主宰。古典文献の読解研究に努めるとともに、敷居が高いと思われがちな「有職故実」の知識を広め、ひろく現代人の生活に活用するための研究・普及活動を続けている。全国の大学・図書館・神社等での講演多数。主な著書に『素晴らしい装束の世界』『有職装束大全』『有職文様図鑑』『宮廷のデザイン』『有職植物図鑑』、監修に『和装の描き方』など。日本風俗史学会会員。