第8回 トンマーゾ・カンパネッラ(3)

5

パドヴァに滞在していたカンパネッラがたまたまヴェネツィアに出たところ、不運にも異端審問官に逮捕され、ローマの異端審問所(検邪聖省)に送られ投獄される(1594年。このときブルーノもいたが、両者は会っていない)。ボローニャで盗難にあった手稿に異端の嫌疑がかけられたとされる。そうでなくとも言うことをきかないで、カラブリアへと帰らずに北へと向かったのだから、逮捕の必然性はあった。パドヴァ滞在は正味1年半だったが、先述したように近代科学の洗礼を、親交を結んだガリレイ等から受けたことの意義は大きかった。ローマでは1595年に「異端誓絶」を行ない、ナポリへと向かう。ナポリに3年滞在して、1598年海路でカラブリアへ、そして8月末までにはスティーロに帰村している。

.jpg)

この間、スペイン当局からの圧政に苦しむ民衆の姿を目の当たりにして、正義感あふれるカンパネッラは何とかしなくては、と胸を焦がす。ここで彼は「変身」して「預言者(気取り)」となる。スティーロやその他の地域の教会や修道院の演壇に立って、演説をぶつ。世界の終末を切々と説いた。ときに熱することもあって、聴者を惹きつけ、ついに「革命」(としているが、逮捕後の「供述書」で用いているmutazioneは〈改革〉の意味。〈革命〉を意味する rivoluzioneを使用しておらず、真意はカラブリア地方だけの〈改革〉ではなかったか)を訴える。

カンパネッラが依拠した「終末論」は同じカラブリアの修道士、フィオーレのヨアキム(1135頃―1202年)の至福千年(千年王国論:一般論として、イエス・キリストが再臨して地上に王国を築くであろう、という趣旨で、古くはユダヤ教の終末論に由来しており、たいがい、キリスト教徒のこの世での勝利が近づいていることを意味するものとして用いられる)であった。

ヨアキムの場合は、歴史を父の時代、子の時代、聖霊の時代の三つに分け、三番目の新しい時代が1260年より始まるとしたもので、聖霊の時代までには未曽有の苦難がキリスト教会を襲うが、天使のような新しい教皇とこれを助ける平和皇帝とともに、待望の聖霊の時代に入る。そのときには国家権力も聖職秩序も教会財産も消滅し、ただ神と直面して観想にふける霊的修道士からなる霊的教会が存在するのみとなる。カンパネッラはこの第三の聖霊の時代を1600年以降として、未曽有の苦難の先駆けとして「蜂起」を計画した。もうわかるように、カンパネッラの意識は、蜂起の軍事的首謀者ではなく、まさに「預言者」だった。現実離れをしていて、友人の密告によってすぐに発覚して(期間は1599年6月から9月6日まで)スペイン当局に逮捕される。以後、1626年に釈放されるまでの、27年間、フランス統治下で建てられた『新城』で牢獄のひととなるが、サン・テルモ城の地下牢に移された数年(1604年10月から1608年2月まで)を除けば、軟禁状態といってよかろう。彼を慕って面会に来る者や弟子もいたし、1618年から釈放までの8年間は、『新城』で、イタリア人やスペイン人に学術講義を行ない、この時期を彼は生涯でいちばん仕合わせだったと振り返っている。入獄当初は拷問もあったので、生きんがために「狂人」を装うことに苦心している(独房のベッドの藁に火をつける、1600年)。翌1601年には「徹夜の拷問」を受ける(36時間以上、両手を後ろで縛られ宙に吊るされ、腰を下ろすときは座面が針で覆われていた椅子が待ち受けていた)。彼は尻をひどく痛めるが、拷問終了後、堅忍不抜の精神で立ち直る。1602年からは『新城の塔』に移され、比較的寛容に扱われる。

6

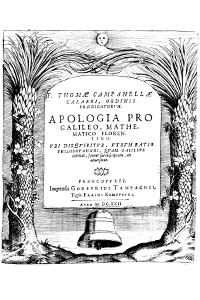

この間、カンパネッラの執筆欲は旺盛で、『太陽の都市』をはじめとして、作品の性質上刊行年を加味して執筆順に挙げてゆくと、『事物の感覚と魔術について』(1604年)、『ガリレオの弁明(擁護)』(1616年)、獄中での詩作の総まとめである『哲学詩集』(1622年)等がある。この三作を挙げたのは、僭越ながら、『事物の感覚……』は目下訳出中であり、あとの2作品には拙訳があるからである。

順番に吟味していくまえに、カンパネッラ独特の用語に触れておこう。この時代の南伊の自然魔術師の用語でもあるかもしれないが、「神」「霊魂」はまだしも「精気」「感覚(する)」、それに人間の各器官名、動物名、四大、熱と冷、空気、大地、過去の聖人、聖書中の人物、聖書からの引用、と実に幅が広い。おそらく聖書は獄中にあっても読める状態だったと思う。それらを支える思想は「森羅万象は生きている」という有機的自然観と「隠微な(オカルトの)」思潮である。

まず『事物の感覚……』(全四巻)では、短いが「序文」に該当する文面があって、この文章こそ、まさにこの作品の主題であるに違いない。

隠微(オカルト)哲学の驚くべきところは、世界は生ける神と善智の形象で成っていて、森羅万象あらゆる部分やその粒子にも感覚が存在する、ということだ。その感覚はなかなか消えないほどに歴然としていて、対比的で、万事に照応が見出せる。ここに万物の理法や自然の秘密解明の幕が上がるのである。

文字通り「宣言」である。文中の「感覚」が本作の主題で、どの巻のいずれの事象も事物も「感覚する」。第一巻9章のこの一節:「世界はすべての感覚を持つ一匹の生き物で、遍在する生命の諸部分を享受していると断言すべきである」など、アニミズムの好例だ。死は生き物だからまぬがれない。つまり、世界は死すべき生き物である(後年、死を生の変異としている)。だが、汎感覚的なカンパネッラはそれだけでは収まらない。第一巻5章では「万物の感覚が真正であるという徴(しるし)は世界の秩序と事物の進化、感受性のある動物の個性についての議論である」と述べる。秩序を総べるのは「神」であろう。「神こそが万物のなかの第一原因」で、「世界を形成し、事物に自己変革と自己保存という徳性を一度に授けた」(第一巻6章)。こういう調子で第二巻も進み、第三巻5章になると、「光、火、闇、冷、大地の感覚について」と自然界にも論は及ぶ。

闇は実体でなく、光の奪われたものだというのは誤った判断である。というのも光を奪い取るというのは取るに足らない行為であり、私たちは光を逆に闇と解している。イザヤ書に神は光と無を創造したと述べられているゆえだ。だが、無は何も創造しないが、それゆえにこそ、闇は光と相対して冷を造る。それはあたかも光が熱の方向に向いているのに似ている。これを顕わしているのは、能動的な闇、つまり受動的な闇などないということで……。

この部分はカンパネッラがテレジオの「熱と冷」の二項対立を「光と闇」に当てはめて述べているらしいが、能動・受動もでてきて、錯綜している。『事物の感覚……』の文章は句点から句点まで、「;」や「:」がいくつも挿入されていて切れ目なく続き、ジェルンディオ(英語の分詞構文に相当)がどこを修飾しているのかも明確ではない。それゆえ文意を汲み取って翻訳せざるを得ず、なかなか進まない。発想自体が21世紀の私たちと異なるのだが、翻訳時には17世紀にたたずんでカンパネッラと同じ目線になることが必要だ。上記の引用など、何回も読めばわかってくる。但し、「神」という存在を私たちが心底把握できていないのが難点である。神が世界を創造したのではなく、私たちが一神教の神という存在を長年にわたって修飾し創りあげて来た、と主張したら、神は鉄槌を下すだろうか。

7

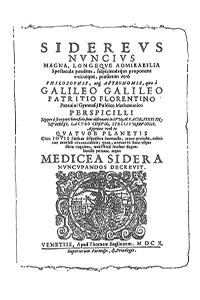

次は『ガリレオの弁明(擁護)』である。1610年ガリレイは『星界の報告』を刊行して脚光を浴びる。筒眼鏡(望遠鏡)で木星を観察して四つの衛星を発見し、それを地球と月に当てはめ、月が地球の衛星でその地表も地球と同じく凹凸の地面であり、とても神の住まう場とは思えないとし、さらにコペルニクスの地動説を支持した。これは当時の聖職者たちに甚大なる衝撃を与えて、諸々の経緯を経て、ガリレイが検邪聖省に訴えられた。獄中で友人が送ってくれた本書を一気に読み終え興奮したカンパネッラは、友人ガリレイが訴えられたという話を聞くと、獄中にある身ながら、大胆不敵にも『弁明(擁護)』を書いた。

しかし、その内容は最終的にガリレイの「知」を正確に理解したものではなかった。なるほどカンパネッラは、ガリレイが「直にその目という感覚器官で月を観察した」客観知(後の科学)は高く評価した。当時のブルーノ以外の自然魔術師同様にカンパネッラも天動説だったが、友人ガリレイの説を認めるに当たっては、地動説を主唱せざるをえなかった。そこで彼は、「世界霊魂」を持ち出してくる。つまり、ガリレイは「慣性」によって地球が太陽の周りを回転しているとしたが、カンパネッラは世界霊魂による「神慮/神意」を起動因とした(世界霊魂の力を借りた「他転」だった)。さらに、ガリレイが信仰と客観知(後の科学)を分け、神を顕彰したのに、カンパネッラは分離が出来ず、神の内実に迫った。

『星界の報告』を読むまえのカンパネッラの宇宙観は、宇宙の中心に暗くて湿気を帯びた、寒くて不動の、冷である地球を置き、地球の周りに明るくて乾いた、灼熱の不動の熱である太陽の軌道がある、としていた。この説を彼はガリレイ流に変化させたのだが、カンパネッラの知り得る世界霊魂といった客観知にはほど遠い神慮の域で考察した。つまり世界霊魂が太陽の熱で生成され、地球の自転を自発的とはせずに、世界霊魂という起動因による回転と解釈した。やはりガリレイの域には及ばなかったのである。カンパネッラの「感覚」は誤解を恐れずに言えば「肌触り」程度だが、「自然は数学の言葉で書かれている。La natura e(、)

scritta(、) in lingua matematica.」とまで後年、明言するにいたるガリレイの「感覚」は合理的な「知覚」の領域に踏み込んでいたのに違いない。本作の刊行はガリレイにとっては有難迷惑で、二人の仲は崩れていくが、ガリレイは獄中のカンパネッラへの金銭的な支援を止めることはなかった。

日本のガリレイ研究者は、ガリレイの名の入ったカンパネッラのこの本を無視して、科学はガリレイからとしている。自然魔術から客観知への橋渡し役を担って苦慮したカンパネッラのような存在から研究に着手しなければ、不充分に思えるが、いかがであろう?

8

最後は『哲学詩集』である。正式名称は『自己の解説つきの頌歌(しょうか)から、セッティモンターノ・スクゥイッラ作、幾篇かの哲学詩からの選集』で、「セッティモンターノ・スクゥイッラ」(七番目の山の小さな鐘)はカンパネッラの偽名である。刊行は弟子のサクソニア(ザクセン)人トビア・アダミ(1581-1643年)の尽力でドイツにて1622年に行われた。アダミは獄中のカンパネッラと会って、詩の選別も手伝だったと思える。詩1(序)から詩89まで、全部で227篇(名篇の9割方カンパネッラ自身の解説がついている)に及ぶ。ソネット(14行詩)、カンツォーネ(それを構成するのが幾篇かのマドリガーレ)、それに長詩、とさまざまだが、各詩みなある一定の共通項でまとめることが可能だ。そして詩人がこだわる2種類の一連の文言を読み進めてゆくとみえて来るものがある。それらが一堂に会した詩を以下に挙げてみたい。

詩28 真正なる哲学に則った愛のカンツォーネ

マドリガーレ 2

完全無比な生き物の棲む黄金の時代お前は混沌としていて、

さながら巨大な卵の体(てい)をなしていて、

卵のなかには霊魂を想わせる第一の存在の神が孵化しつつあり、

大いなる新たな形を顕わしていた。

神は必然、運命、調和に影響を与え、

和らげた力、愛、知の三つを、

多くの手足のなかへと融かし込み、

自然、内在する造化と種子を創り上げていった。

……………………

生命は命を生き、宙を漂い巡る。

なぜなら生きたという希望が常に何よりも先に立つから。

………………………

「必然・運命・調和」、「力・愛・知」(三つの基本原理)、それに3行目の「第一の存在の(である)神が孵化しつつあり」という異端的詩行。

「必然・運命・調和」と「三つの基本原理」のそれぞれには関係があるが、前者は、ルネサンス文化に底流する、折衷・融和・調和の角度からみると、「運命を必然として受容して両者を調和する」と読める。後者は「神を知らずして神を愛する(能)力はない」となる。

また「神が孵化し」てもらっては困る。そうではでなくて「神が万物を孵化する」わけなのだから。神は被創造物でなく創造主なのだ。カンパネッラは危うい、異端すれすれの場にいることが詩行の一端に顕われている。

こうした人物だから釈放後も異端の廉で、今度はローマでも投獄され、ドミニコ会から神学教授の称号を授与(1629年)されながらも、イタリアは危険とみなして、フランス・パリへと亡命し、歓待され、自著の出版に奔走する。プロテスタント(主にカルヴァン派)を回心させるが、1639年死去の近いことを予言し、パリのサン・トノーレ通りのドミニコ会修道院の独房で波乱に充ちた人生に終止符を打った。

〈第8回(3)了〉次回は、4月22日

参考文献

カンパネッラ著 澤井繁男訳『事物の感覚と魔術について』法政大学出版局,(2022年9月刊行予定)

池上俊一監修『原典 ルネサンス自然学 上』名古屋大学出版会所収,2017年

カンパネッラ著 澤井繁男訳『ガリレオの弁明』工作舎,1991年(ちくま学芸文庫,2002年)

カンパネッラ著 澤井繁男訳『哲学詩集』水声社,2020年(日本翻訳家協会特別賞受賞)

澤井繁男著『評伝カンパネッラ』人文書院,2015年

澤井繁男著『カンパネッラの企て-神が孵化するとき』新曜社,2021年

澤井繁男

1954年、札幌市に生まれる。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。

作家・イタリアルネサンス文学・文化研究家。東京外国語大学論文博士(学術)。

元関西大学文学部教授。著者に、『ルネサンス文化と科学』(山川出版社)、『魔術と錬金術』(ちくま学芸文庫)、『自然魔術師たちの饗宴』(春秋社)、『カンパネッラの企て』(新曜社)など多数。訳書にカンパネッラ『哲学詩集』(水声社、日本翻訳家協会・特別賞受賞)などがある。