現代アートは「椅子」に何を見いだしたか。作品を思考する愉しみ。

埼玉県立近代美術館は、開館当初から建築家やデザイナーが創ったデザイン椅子の名品を収集、館内に座れる作品としても展示して、「椅子の美術館」とも呼ばれてきた。

この椅子の美術館が、これまでのデザイン椅子の紹介とは異なる視点から「椅子」をみていく展覧会を開催している。

その名も「アブソリュート・チェアーズ」。

なんだかよくわからない、難しそうなタイトルと感じるかもしれないが、主に戦後から現代までの美術作品に表された椅子に着目し、アーティストたちは、それぞれに椅子をどうとらえ、その意味をどのように作品のメッセージとして用いているのかを追う。

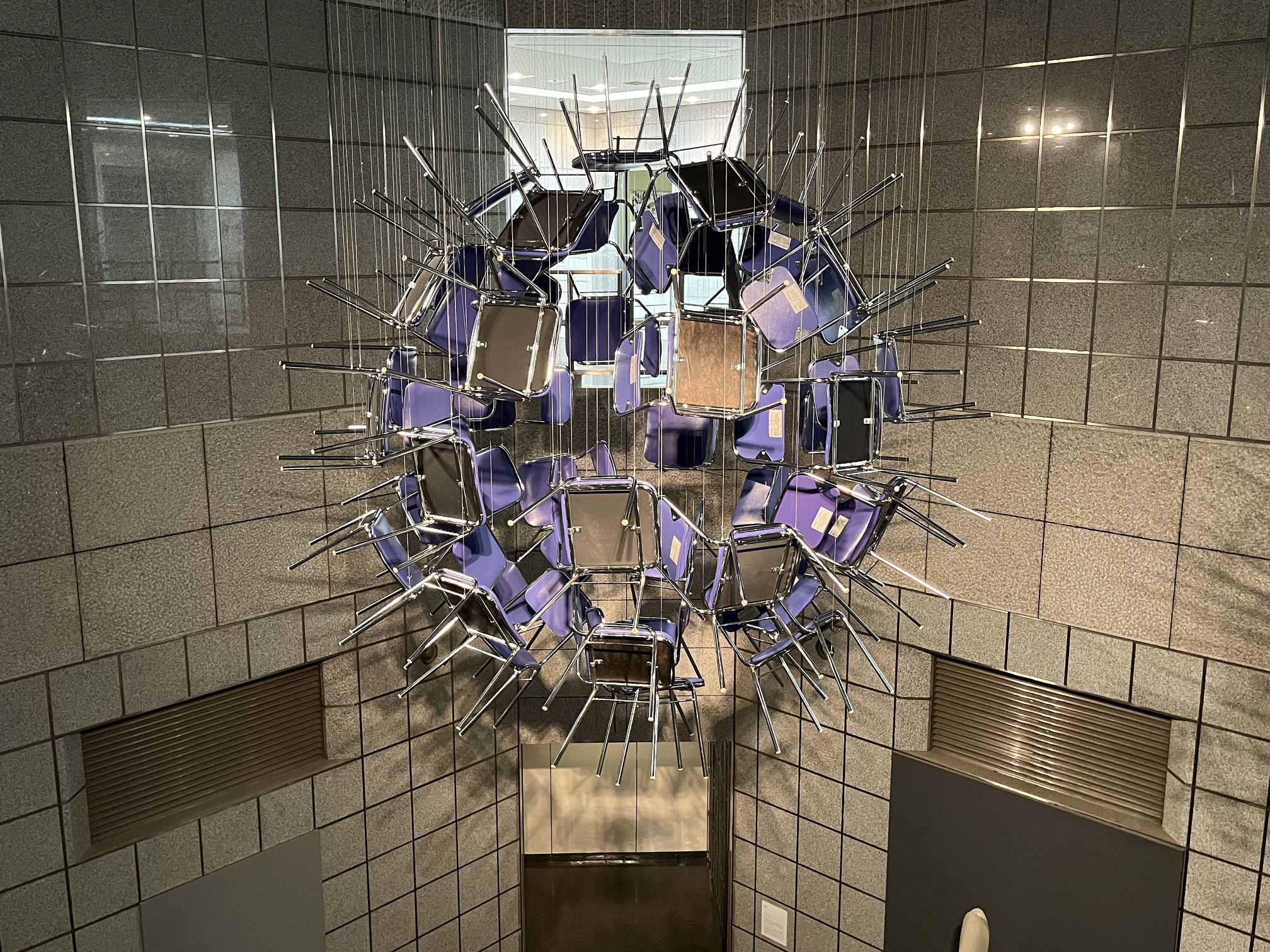

吹き抜けに展示される本作は、日本初展示の作家による新作だ。

椅子は人が座るための家具だが、デザイン椅子が注目され、展覧会も企画されるように、デザイナーや建築家の創造性を刺激する素材でもある。それはアーティストにも当てはまり、多く作品のモティーフとなってきた。

古代より玉座として権力を象徴し、拷問や処刑の際には苦痛や死をもたらす道具となり、対面して座ることで新しい交流の機会を創出する。ときには身体を支えるだけではなく、台座になったり、モノの置き場として使われたり、並べられることで境界を形成したりと、その意味と利用は幅広く、多様性に満ちている。

「アブソリュート(absolute)」とは、「絶対的な」「究極の」「とてつもない」などを意味する強い言葉。展覧会のタイトルは、デヴィッド・ボウイの曲名「アブソリュート・ビギナーズ」から連想したという。

「椅子の絶対的な魅力の源泉とは?」「アートにおける椅子の究極とは?」の問いを出発点に、美術作品に見いだせる、椅子のとてつもない可能性を感じる企画だ。

セレクトされた作家28組、83点の作品は、椅子の意味や扱われ方から5章に構成され、各章が共鳴しつつ、時代や社会、身体との関わりを浮かび上がらせて、椅子の多義性を提示する。身近な椅子という日用品が次々とみせる意外な貌は、刺激的で深い思索の空間を創る。それは同時に、現代アートの作品へのより近しいアプローチにもなるだろう。

| 第1章 美術館の座れない椅子

美術館において「座れない椅子」といえば、真っ先にデザイナーズ・チェアの展示が思い浮かぶかもしれない。

しかし、本章で紹介されるのは、原点としての1脚の椅子でありながら、本来の用途である「座る」機能を剥奪された美術作品たち。

日用品としての機能や合理を逸脱したその姿に、表現者たちは各々のやり方でその意味を変容させたり、根源的、概念的な問いをまとわせたりしてきた。

日用品を変貌させた作家としてもっとも知られているのは、「レディ・メイド」、既製品を用いて「美術作品」としたマルセル・デュシャンだろう。彼は、木製のスツールの座面に自転車の車輪を固定して、椅子の機能を無化し、異なる意味を付与した。

彼の《自転車の車輪》を入り口とし、この系譜に連なる作品で、まずは椅子への固定概念が壊される。

モノから意味を剥奪し、作品からそれまでの「美」のアウラを剥ぎとったデュシャンの作品からはじまる。

左:草間彌生と高松次郎の作品。

右:ジム・ランピーの作品から岡本太郎の作品を望む。

それぞれに「座る」という本来の役割を失った椅子が何を示し、問うているのかを考えたい。

| 第2章 身体をなぞる椅子

椅子に座るといっても座り方は、人により、状況によりさまざま。深く腰掛けて身体をあずける、浅く腰掛けて緊張を保つ、足を組んだり、あるいは足を抱えて丸くなったり、逆さになって馬乗りなってみたり。その体勢や身体の動きに沿い、椅子は改良を重ねて多様に展開してきた。それは人間と似た構造を持つともいえる。背もたれや肘掛け、脚を持ち、ときには頭(ヘッドレスト)がついていることも。快適さを追求してクッションが入っていたり、フォルムが身体の曲線をなぞったりもする。

その関係性はときに逆転する。場面に応じて置かれた椅子が、その時の身体や気持ちを左右することも思い当たるのでは。

また、身体の延長として機能する椅子もある。回転する椅子、ロッキングチェア、そして究極は車椅子。

身体と密接につながり、世界との関わり方を規定する椅子の在り方をアーティストはどうとらえ、表したのか。ここでは、椅子と身体の相互作用を感じさせる作品を追う。

フランシス・ベーコンが描く歪曲し崩れた肉塊は、椅子によって人体であることが保たれる。

また、工藤哲巳は、グロテスクに肥大した頭部がキスすることでモールス信号による愛の言葉が紡がれる作品で、未来の皮肉な可能性を暗示する。もはや強いて必要ではなくなった椅子に乗っている頭部は、却って身体への執着を感じさせ、なお辛辣だ。

そこには、椅子がかろうじて身体を世界につなぎとめている姿、あるいは椅子によって新しく拓けていく社会性が見いだせるだろう。

下:展示風景

老齢で動くことが困難になった身体を揺らして座る負荷を軽減するロッキングチェア。それは同時にゆりかごにも似て、心にも癒しをもたらす。この特性に注目した作者は、ふたつの老人ホームの65歳から100歳までの50人とともに生涯を振り返る対話のなかで振り付けを考えて、椅子の上で揺れながらダンスを実施した。最後には立ち上がり、「ユー・アー・マイ・サンシャイン」を歌って踊り出す。「ダンスの素晴らしいパワーの一つは、人々を連帯させ、大きな家族をつくること」という作家の活動は、高齢化する世界に椅子を通じたひとつの可能性を拓く。

下の右は「副産物産店」が制作した作品。こちらは座ることができる。

実物大のソファには、毛布にくるまり、すやすやと眠る少女。灰色一色の作品は、古代の彫刻のようでもあり、魔法で時を止められたようにも感じられる。その姿は、永遠の憩いと同時に、眠りと死との関係をも思わせるかもしれない。作者の個人的な体験が反映されているという本作、クッションの柔らかさまで再現されたソファと、少女の柔らかい表情には、どこかみる者の記憶にも響き、やさしい印象を残す。会場では第4章に展示される。

| 第3章 権力を可視化する椅子

古来、西洋社会では椅子は権力の象徴として使われてきた。その威光を示すべく、玉座は快適さよりも豪華さや威厳を感じさせる舞台装置の意味合いが強い。こうした象徴性にアーティストが無関心だったはずはない。

同時に、さまざまな権力によって拘束具として使用されたのも椅子だ。拷問や処刑に使用されてきた例は歴史上枚挙にいとまがない。

ときにはこうした権力や体制への抵抗に使われることもある。1960年代の学生運動では、学生たちは学ぶために大学に設置されていた椅子や机を積み上げて当局へのバリケードにした。本来の役割を離れて使用された椅子は反権力の意味をまとう。

それまで椅子と机が使われるとは限らなかった非西洋圏では、植民地支配によって椅子がもたらされる地域もあった。そこには生活様式の変貌という、文化的侵犯としての椅子の象徴的意味を読みとることができるかもしれない。

本章では、椅子が露わにする権力を作品にみていく。それは、支配/被支配の両面において機能する両義性が際立つ。

アンディ・ウォーホル(手前)と工藤哲巳(奥)の作品。

アメリカの死刑執行のための電気椅子はまさに死をもたらすためだけに作られた。ウォーホルはこれをシルクスクリーンにした。ポップアートの旗手は、軽やかな表現に、常に生と死を色濃くまとわせる。公権力が持つ暴力の在り方とともにそれがもっとも先鋭的に表れたウォーホルの代表作のひとつ。

工藤は、前衛劇作家として名を馳せたウジェーヌ・イヨネスコが、権威となって体制に取り込まれ、保守化した姿に接し、戦後ヨーロッパの知識層の変貌への攻撃としてイヨネスコの初期代表作『椅子』を題材に戯画化する。

この椅子は、ポルトガルからの独立後にも内戦が続いたアフリカ・モザンビークの民間に残された大量の武器で、実際に使われたソビエト製の銃AK47の部品からできている。残された銃を農具や自転車などと交換する「銃を鍬に」プロジェクトの一環として、アーティストたちは銃を素材にした彫刻作品を制作する。本作家は正規の美術教育を受けず、プロジェクトをきっかけに溶接を学んで本作を制作したという。平和への想いとともに、世界に蔓延する武器市場の現状をも突きつける衝撃的な作品に選ばれたモティーフも椅子だった。

左:渡辺眸「東大全共闘 1968-1969」のシリーズから。

右:シャオ・イーノン&ムゥ・チェン「集会所」のシリーズから。

東京大学の安田講堂立て籠もりを内側から撮った渡辺の写真には、講義用の椅子がバリケードとして体制に抗う壁となっていた様子が残っている。

イーノンとチェンが写真に収めたのは毛沢東が煽動した文化大革命の遺物。集会所に並ぶ椅子は、舞台上の権力者のために用意された椅子と対照をなし、椅子がまとう役割の両義性と、この伝統が現代にも通じていることを感じさせる。

右:展示風景

宙吊りにされた椅子のアームには二つの輪が付き、座面には穴がある。そばには二つの穴のある鉄の盤に塩が敷き詰められる。タイトルの数字はこれらの輪や穴のサイズを示し、それぞれが人間の手首、首、足首の大きさに適合する。いやでも人を拘束する道具としての椅子を想起させる作品は、人間にとって必要不可欠であると同時に、人体の水分を奪い、傷の痛みをより感じさせ、さらには涙や汗に含まれてもいる塩の存在が一層その不穏さを増す。作家の出身地ポーランドは、ナチス・ドイツの蹂躙に次いでソビエト連邦の過酷な支配下に置かれていた。その歴史や記憶を椅子に象徴させる。

| 第4章 物語る椅子

生活空間にある椅子は、そこで暮らす人々によりさまざまな用途と役割を付される。家族団らんの間に置かれた椅子、ひとり読書や思索にふける書斎やデスクの椅子、ときにはベッドの代わりをし、台座として使われ、物置きになったりも。こうして日々の空間に置かれた椅子には、わたしたちが意識しない間に時間や記憶が堆積されていく。だからある日、その椅子や座席が埋まらなくなった時、椅子はその人物の不在を強く感じさせる媒介となるのだ。

こうした点に注目し、記憶や存在のメタファーとして椅子をモティーフにするアーティストは多い。それらは、大文字の歴史ではなく、日常のささやかで個人的な痕跡や記憶でありながら、それゆえにこそ、懐かしさや共感を喚起させ、ある種の普遍性を獲得する。

記憶や存在、幻影などのイメージをまとう表現から椅子の持つもうひとつの特性、堆積する時間が紡ぐ物語に耳をかたむける。

左:YU SORA《my room》2019 作家蔵

右:潮田登久子「マイハズバンド」のシリーズから。

日常の家具や日用品をクローズアップしてミシン刺繍で表したYU SORAの作品は、洗濯物や脱いだ衣服を何気なくかけている椅子の存在をクローズアップする。

夫や子どもの姿を写した潮田の写真は、当初発表を意図せず撮影していたという。2020年にこのプリントやネガを見つけて改めてシリーズとした本作には、家族への愛情の前にどこか客観的な眼を感じないだろうか。それらの情景の多くには、あたり前のように椅子が存在している。

右:展示風景

透明な樹脂に閉じ込められたのは、大原美術館の創設者・大原孫三郎が別邸で使用していた椅子をナフタリンで象ったもの。樹脂には小さな穴が開けられ、シールでふさがれている。シールをはがせば、ナフタリンは気化してやがてそこには椅子の形をした空洞が残ることになる。椅子が持つ過去の時間、作家が制作にかけた時間、そして作品が変化する可能性としての未来時間。記憶と時間をモティーフにする宮永らしい、想いと静寂と不穏が同居する美しい一作。

名和晃平《Pix-Cell-Tarot Reading (Jan. 2023)》

クリスタルの大小の球体で対象を覆う名和の代表作「PixCell」シリーズのひとつ。タイトルの通り、タロットカードを広げたテーブルが、おそらく占い師が座っていたであろう椅子とともに透明な球体に封じ込められる。見えているのに、実体がつかめないタロットの結果とともにそこに凝結させられた「物語」はみる者にゆだねられ、永遠の謎として宙づりにされる。

右:展示風景

線を描いては一コマずつ撮影する「ドローイング・アニメーション」の手法で映像を制作する石田は、椅子をモティーフに視覚と認識を揺さぶる。実際の椅子と映像のなかの椅子と、うねり、跳ね、画面を埋めていくドローイングは、二次元と三次元、実在とイメージの境界を曖昧にし、みている者にまるで椅子が意志を持っているように感じさせるだろう。それをみる空間にもまた、そのための椅子がある。その椅子は……?

| 第5章 関係をつくる椅子

身体を支える椅子が社会生活のなかで持つもっとも特徴的な機能は、コミュニケーションの場の創生、他者との関係性の構築といえる。人は座って相対した時、親しい間柄ならば立っているよりも会話は弾むだろうし、初対面ならば互いをじっくり見て語る機会になるだろう。見知らぬ人との相席であれば、どこか落ち着かない気分になるかもしれない。寛ぎや安心、あるいは緊張、または拮抗や敵対、嫌悪。いずれも他者との関係が生まれることから感じるものだ。

最後に椅子が生み出す人と人との関係性に注目した作品が紹介される。そこでは、椅子がつなぐ親和的なコミュニティの形成だけではなく、椅子により他者との関係が阻害される可能性も提示される。単なる鑑賞にとどまらず、みる者が参加することによって意味を持つ作品もある。

人間が社会的存在である限り、他者との関係は必然となる。そこで椅子がもたらす参加と排除の力にあらためて向かい合ってみる。

一見美しい風景に見える写真は、シンガポールの公共空間における、座面に仕切りが設けられ身体を横たえることができない公共ベンチなどの「敵対的建築物」(日本では排除アートとも言われる、パブリックスペースで、あらかじめ想定された用途以外に使われることを防ぐデザイン)を写したもの。敢えて柔らかい色調にとらえ、ときには花を置いたり、カラフルなモールを巻いたりすることで、印象を和らげつつ、人々にその存在への意識をうながす。社会の不寛容へのしなやかな抵抗は、あるべき未来のひとつの姿を提示する。

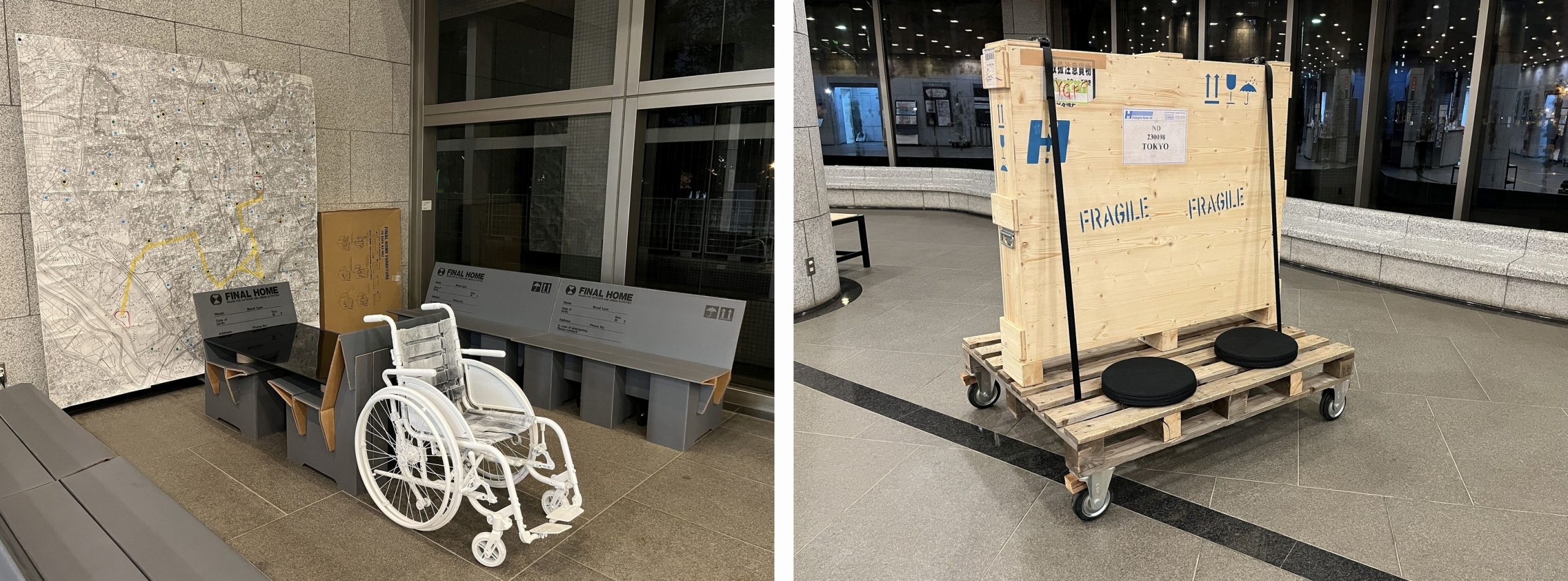

左:檜皮一彦《walkingpractice / CODE: Evacuation_drills [SPEC_MOMAS]》2024

作家蔵

自身も車椅子ユーザーである檜皮は、「避難訓練」をテーマに、車椅子ユーザーが居合わせた状況で地震に被災した場合、どんな経路で避難し、どのようにして避難場所で過ごすかを参加者とともに考えるプロジェクトを映像にした。そこには協力して車椅子を運ぶ肉体的な疲労や、狭い歩道やちょっとした段差が大きな困難になることに改めて気づく人々の姿が見いだせるだろう。こちらは「第2章」に連なる作品だが、共生を考える意味では本章でもふさわしい。

オノ・ヨーコ《白いチェス・セット/信頼して駒を進めよ》1966/2015 タグチアートコレクション / タグチ現代芸術基金

みる者が参加することで作品が成立する「インストラクション」作品を1960年代はじめから制作してきたオノは、白い机に盤も駒も真っ白に塗られたチェスを置く。二脚の白い椅子が添えられることで、みる者はそこに座って、見知らぬ誰かとチェスをすることがうながされる。何色にも染まっていない白、白黒がはっきりしない駒は、その対戦が勝負ではなく、緊張をも含めたコミュニケーションの端緒となることを感じさせるだろう。

ミシェル・ドゥ・ブロワン《樹状細胞》2024

タイトルのごとく細胞を思わせる作品はパイプ椅子が組み合わされている。本作は来日した作家が、2005年に制作した《ブラック・ホール・カンファレンス》に基づきつつ本展のために制作したもの。日本では初展示となるカナダ出身のドゥ・ブロワンは、彫刻やインスタレーション、映像やパフォーマンスなど多彩な創作で社会や産業システムに対する鋭い問いを投げかける。整ったその形態はしかし、外部からの干渉を拒んでいるようにも感じられ、何よりも椅子が持つ本来の役割を放棄している。親密でありながら疎外している、果たしてこの椅子たちが形成する関係性とは?

またこのテーマでは会場の各所に「副産物産店」が制作した椅子が置かれている。これらは展示されると同時に座ることができるのでぜひ試してみて。休憩でも、一緒に行った人とのおしゃべりでも、あるいは隣に座る見知らぬ人に思い切って声をかけてみても。楽しい椅子が新しい関係性を生み出してくれるかもしれない。

右:展示風景

副産物産店は山田毅と矢津吉隆が中心となって進めているプロジェクト。アーティストの作品制作時に出る廃材を「副産物」と呼び、それら副産物をアーティストのスタジオから回収後、加工、編集して副産物産店の作品として展示、販売する。SDGsの現代らしい作品といえるが、美術館に展示され、実際に座ることができる作品は、「創る」ことと「廃棄」することの関係性を問い、「作品(鑑賞するもの)」と「備品(使用されるもの)」の在り方を問う。それぞれの造りもユニークで、その安定感もみごと。ぜひ、ひとつひとつ試してみて!

椅子がはらむ多彩な役割と意味。現代アートから拓かれる豊かな思索の空間は、これまで自宅で無意識に使っていた椅子にもステキな色をまとわせてくれるだろう。あなたの「アブソリュート・チェア」を見いだした感覚は、これからの現代アートとの対話にもきっと役立つはずだ。

展示室を飛び出た檜皮一彦(左)と副産物産店(右)の作品もお見逃しなく!

同館のデザイン椅子のコレクションたち。改めて椅子の奥深さを想いながら座ってみてはいかが?

展覧会概要

「アブソリュート・チェアーズ」 埼玉県立近代美術館

埼玉県立近代美術館

会 期: 2024年2月17日(土)~5月12日(日)

開館時間:10:00‐17:30

※入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜 ※ただし4月29日、5月6日は開館

観 覧 料:一般1,300円、大高生1,040円

中学生以下および障害者手帳提示者とその付添者1名は無料

※企画展観覧券(ぐるっとパスを除く)をお持ちの方は、

併せてMOMASコレクションも観覧可能

問 合 せ:048-824-0111

公式サイト https://pref.spec.ed.jp/momas/

※巡回:愛知県美術館 2024年7月18日~9月23日

おすすめの本

『アブソリュート・チェアーズ 現代美術のなかの椅子なるもの』

平凡社刊 3000円(+税)

詳細はこちら

愛知県美術館にも巡回する本展の公式図録。現代アートにとどまらず、美術表現の上に表された椅子についての歴史的な流れと意味づけについての論説や、なぜ表現者が椅子に魅了されるのかについて1960年代以降の表現からなされた考察は、本展に出品されていない作品も取り上げつつ、展覧会のさらなる理解を深め、「椅子」の多義性を感じさせてくれる。各作品の解説も詳細でそれぞれに合わせたレイアウトやフォントのデザインも凝っており、スタイリッシュな一冊となっている。記念としてだけではなく、これからの現代アートの読み解きにもよいガイドとなるだろう。

.jpg)