「前衛」写真の精神の水脈を4作家の作品のささやきに聴く

千葉市美術館では、「前衛写真」といわれた写真史上におけるひとつの動向を基軸に、4人の表現者たちの交流と創作からその表現の変遷をたどる、興味深い展覧会が開催されている。

「前衛写真」とは、日本で1930年代に流行した写真表現の動向をいう。第一次世界大戦末期のヨーロッパにおいて勃興したシュルレアリスムや抽象表現などの新しい芸術動向の影響を受け、フォトモンタージュやフォトグラム、ソラリゼーションなどの技巧を用いた実験的な手法で知られる。

この動向は、太平洋戦争へ向かう日本の表現統制により短命に終わったものの、シュルレアリスムが表現の世界にもたらした影響と同様に、戦後、そして現代の写真表現にも大きく関わっている。

1930年代に相次いで技巧的な前衛写真が発表されるなか、近代日本を代表する美術評論家で詩人、画家でもあった瀧口修造は、写真におけるシュルレアリスムとは「日常現実のふかい襞(ひだ)のかげに潜んでいる美を見出すことだ」と語った。

本展は、瀧口が提唱したこの思想をひとつの軸として、いわゆる「前衛写真」ではない、写真におけるシュルレアリスムの「前衛」の精神を、瀧口にはじまる4人の表現者に見いだしていく。

幼少期から写真に興味を持ち、長じてはヨーロッパの芸術思想と動向をその鋭敏な感性でとらえ、日本にもたらした瀧口修造。

瀧口に共感し、ともに1938年に「前衛写真協会」を立ち上げた阿部芳文(展也)。

このふたりに強い影響を受け、交流した大辻清司。

そして、大辻の愛弟子である牛腸茂雄。

4人はそれぞれに名を知られながら、これまで繋げて考えられた機会はなかった。しかし、瀧口のいう「前衛」の視点で見たとき、時代を共有し、制作で共鳴し、思想を引き継いでいった存在としてとらえられる。

2023年は、瀧口の生誕120年、阿部の生誕110年、大辻の生誕100年、牛腸の没後40年という節目の年でもある。

編年を基本に、彼らと関連する作家の作品や資料およそ270点で、その関係性と思想を追う空間は、写真史では技巧的なイメージを持たれることの多い「前衛写真」を超えて通底する“「前衛」の精神”を浮かび上がらせる。

1章 1930-40年代 瀧口修造と阿部展也 ――前衛写真の台頭と衰退

先述の通り、日本では1930年代にヨーロッパの芸術動向を受けた写真表現がブームになる。それらは「前衛写真」あるいは「新興写真」と呼ばれ、大阪、名古屋、福岡などのアマチュア写真家の集団によって広まり、1938年に瀧口修造らが東京で「前衛写真協会」(以後「協会」)を結成する。彼らは前衛写真の表現を研究するとともに、雑誌『フォトタイムス』などに作品や文章を掲載し、展覧会も開催して、日本の前衛写真の活性化に寄与する。

ここで論理的な支柱となったのが、瀧口だ。

幼少期に写真に魅せられ、父の暗室で独学で写真技術を体験した彼は、その後、ヨーロッパの芸術を紹介する雑誌や書籍を通じて、ウジェーヌ・アジェやマン・レイ、ブラッサイなどの写真に触れ、その本質を「記録性の重視」と「オブジェの発見」に見出した。

技術的な手法におぼれがちな当時の日本の超現実主義の写真に対し、過剰な技巧に警鐘を鳴らす一方で、現実をありのままに再現することでもないとして、「写真はオブジェを発見し、吾々に啓示する機能」にその芸術性があるとした。

瀧口の活動の軌跡を資料に感じる。

写真が持つ力を、その即物性こそがはらむ“何か”だと看破した瀧口の理念に共鳴したのが阿部展也だ。

独学で画家を目指していた阿部は、1937年には瀧口の詩と自身の絵による詩画集『妖精の距離』を刊行する。翌年には『フォトタイムス』の表紙写真を担当し、以後同誌に関わりつつ、瀧口と「協会」を結成する。

そして阿部は、「日常的な何でも無い様子をした中に有る抒情や夢及びオブジェ的な不可思議と云ったものを主題」にした実験的な作品を発表した。

ふたりの前衛写真についての叙述の多くは「協会」の活動が機能していた1938年から40年とほぼ重なるという。

以降は、戦時体制の規制を受けシュルレアリスム的な表現は弾圧され、全国的に拡がっていた前衛写真の活動も衰退していくことになる。

1章では、わずか3年ほどの活動の息づかいを瀧口と阿部の作品を中心に感じる。

まず目にするのは、ウジェーヌ・アジェの作品。

よく知られるように、近代化していくパリの街を、感情を排し、人けのない風景としてレンズにとらえたアジェの作品はシュルレアリストたちに見出され、その理論の実証的な表現としてとらえられていく。

ベンヤミンが「アウラ」を剥ぎとったと論じたアジェの作品に、瀧口は対象そのものの「一種の物のけ」を感じたという。瀧口の写真に対する言説はここを起点に展開され、写真にとどまらず以後の表現にも大きな影響を与えてきた。

貴重な鶏卵紙に現像された作品も含めたアジェの写真からの象徴的な始まりだ。

「はじまりのアジェ」

「はじまりのアジェ」

ゼラチンシルバープリントと初期の鶏卵紙での現像の違いを確認して。

次いで、瀧口と阿部の詩画集と『フォトタイムス』が紹介される。

阿部が写真を始めたのは1936年頃、瀧口の勧めがきっかけだったという。その後の阿部の絵は、それまでのキュビスムの影響の強いものから、有機的な流動体がうごめく表現に変わっていくが、これを高く評価したのも瀧口で、協働の詩画集が生まれる。

阿部の原画は現存しないが、瀧口の詩とともに、印刷でも十分にその世界観を楽しめるだろう。

『フォトタイムス』誌と、阿部展也と瀧口修造がコラボレーションした詩画集『妖精の距離』。

その後も、展覧会に出品された作品を撮った阿部の写真を、「オブジェ」の理念を体現したものとして瀧口は高く評価したが、阿部はさらに自身の表現を展開させ、街や野に見捨てられた風景などにもそのまなざしを注いでいく。

そこには、1939年に巡った旧満州や北京、モンゴルなどの大陸撮影旅行がきっかけとして挙げられる。詩情を抑えたルポルタージュ写真は、戦後の阿部の制作にも、訪問地の記録と前衛性の両立というテーマとして継続されていく。

「阿部展也、美術作品を撮る」から大陸でのルポルタージュ写真

阿部展也の1950年代写真

作品選定の眼を感じさせるコンタクトシート(右)も嬉しい展示。

しかし、全国的に広まっていた前衛写真の動向は、必ずしも「協会」と意を同じくしたわけではない。むしろ、現実をそのままにとらえるストレート・フォトグラフィにも「前衛」を見出せるとした瀧口たちの理論は、「前衛写真」に明確な定義づけを望む大阪の団体などには受け入れられなかった。

それぞれのめざす「前衛」に対する作家たちの熱い議論は、当時の座談会を記録した雑誌や、各地の作家たちの作品で感じられる。

「前衛写真協会と同時代の作家たち」

もうひとつの注目は、瀧口修造が撮った写真だ。

早くから写真に注目していた瀧口だが、詩作や絵画作品は遺しながら、写真作品をほとんど手がけていない。その意図がどういうものだったのかは定かではないが、展覧会開催や文筆にとどまっている。

そんな瀧口が、生涯で一度ヨーロッパを巡った際に撮影したという写真が紹介される。これまであまり見ることのなかった貴重な機会となる。

そこから大辻が撮影した瀧口夫妻や彼の書斎の写真に流れていく展示構成もにくい演出だ(図録では2章に収録)。

「瀧口修造――ヨーロッパへの眼差し」

前衛写真を日本に紹介した瀧口だが、本人の作品はほとんどない。そのなかで、1958年にヴェネツィア・ビエンナーレの日本代表兼審査委員として渡欧し、その後パリを拠点に4カ月以上をかけてヨーロッパ各地を巡った。本展は、この彼の生涯一度きりの渡欧の際に撮られた写真の一部が紹介される貴重な機会だ。

大辻清司により撮られた瀧口の書斎風景

2章 1950-70年代 大辻清司 ――前衛写真の復活と転調

こうした活動の可能性は、戦時中の抑圧を経て、戦後の世代に引き継がれる。

1940年、旧制中学校生だった大辻は、『フォトタイムス』に掲載される作品や文章に衝撃を受け、ことに瀧口の写真論は、「写真家になろう」という決意の要因になったという。

1947年に独立して写真家となった大辻は、美術家・斎藤重義との出会いを通じて参加した美術文化協会で、指導者的立場にあった阿部の知己を得て、《美術家の肖像》を共同制作する。1953年には、瀧口修造を精神的な支柱とした若手芸術家たちのグループ「実験工房」にも参加する。

運命的に出会えたふたりの先達は、大辻の制作にとって重要な意味を持ち、彼の写真家としての道を拓いていく。

大辻の思想的な特徴は、対象としての物質から日常的な意味を剥ぎとることでモノそれ自体の存在の奇妙さを浮かび上がらせようとすること、写真家である「私」という枠組みへの問いのふたつが挙げられる。

前者は、もの派にも大きな影響を与えた斎藤重義との交流も関わるものの、瀧口や阿部が戦前に提唱していた写真における「前衛」の理念をダイレクトに継いでいるといえる。後者は、1960年代末頃から現れてくる傾向で、「アレ・ブレ・ボケ」に世界への認識を提示した『PROVOKE(プロヴォーク)』や、引き気味のアングルで淡々と世界を写し出す「コンポラ写真」などの同時代の新しい潮流との関連が指摘される。

大辻は「前衛」の思想と、自らが生きる時代の思想を行き来しながら、やがて「ストレートなそのままの写真」に潜むシュルレアリスティックな要素を見出していく。

2章は、大辻の活動から、このふたつの思想の潮流とそこから生み出された表現の変遷を堪能する空間。

阿部の演出をカメラに収めた作品から、実験工房への参加の契機となった『アサヒグラフ』の「APN(Asahi Picture News )」のカット制作、ライティングによって生まれる影をモノと等価にとらえ、同時にスナップショット的なモノを制作する風景をとらえた『文房四宝』、そして自身を含めた写真表現の在り方を思考する「大辻清司実験室」でひとつの到達を見る「なんでもない写真」まで。

左:「大辻清司、阿部展也の演出を撮る」

右:「大辻清司の存在論のありか」

そこには、カメラという機械がとらえる物体(オブジェ)としての対象が実現する「ストレート」な写真の可能性と、そのレンズを向ける写真家(=私)という主体の排除不可能性との間で揺れることにより生まれる不思議なニュアンスが付与されていく。現実が、「リアル」であるのに、それゆえに「シュール」さをまとっていく、そこに大辻の見出した写真の力を感じることができるだろう。

「大辻清司の存在論のありか」

「大辻清司の存在のありか」

実験工房のメンバーが「アサヒグラフ」のコーナー“APN(Asahi Picture News)”のためのカット制作に携わった作品。

「『文房四宝』――モノとスナップのはざまで」

大辻が撮影を担当した、文人が愛し手元に置いた筆記用具の優品を解説する『文房四宝』は、「筆」「墨」「硯」「紙」の4巻本。前半ではそのモノを即物的に撮った写真が、後半では国内の産地を取材したルポタージュが紹介される。オブジェとしてのモノ、状況を伝えるスナップショット、ふたつの方向性が共存する同書には、大辻の新旧の展開が見られる。

「私(わたくし)の解体――なんでもない写真」

大辻が1975年に『アサヒカメラ』で毎月連載した「大辻清司実験室」の第5回のタイトルで、同時にその名を付された作品は、全く別の空間と人間を写しながら、見開きで並べられたときに、その似たような構図や要素が不思議な関連性を帯びる。「この写真がなんであるか、言葉でうまく説明できない」と本人も述べている6枚の写真は、まさに写真家の意識を超えたところに生まれた奇妙さ、“シュール”を提示しつつ、ささやかな日常のなんでもない風景でもある。大辻がつないだ前衛と現代が象徴的に表れているといえる。

3章 1960–80年代 牛腸茂雄 ――前衛写真のゆくえ

1965年に桑沢デザイン研究所に入学した牛腸は、そこで主任講師を務めていた大辻に見出され、強い勧めを受けて写真を専攻する。それは『PROVOKE』と「コンポラ写真」が二分していた時代のこと。そうしたなかで、牛腸がめざしたのは、他の「ヌード写真」や「事件写真」などと並べられたら「見過ごされてしまうかもしれないぎりぎりのところの写真」だった。

同じ大辻門下の関口正夫とともに1971年に出版した『日々』は、何げない日常の風景のスナップショットで構成される。『PROVOKE』の写真家からは批判を受けたそうだが、牛腸はさらに独自の視点を突き進める。

1977年には、記念写真的な構図を多く用いて身近な人びとを撮った『SELF AND OTHERS』を発表する。こちらを見つめる被写体のまなざしは、タイトルの通り、撮影者である牛腸に還ってくる。写真を通して自己を確認する試みは、「私」の存在を問うた師・大辻の思想につながるだろう。

3歳で患った胸椎カリエスの後遺症とそのハンディキャップと闘いながらの牛腸の制作は、1981年の写真集『見慣れた街の中で』が最後となった。

これまでとは一変したカラー写真にとらえられたのは東京や横浜の都市で、往来の「きわ」で撮ったという。俯瞰、斜め、ローアングルなど、さまざまな構図が都市の目まぐるしさを伝えるが、そこに表れるのは、“透明な”写真家の眼であり、どこか不思議な街の違和感だ。

3章では、牛腸の遺した3つの写真集の作品を追う。

牛腸は、誰もが過ごす「日常」をそれぞれの写真集で異なるアプローチで撮るが、いずれもが、ありふれた情景に何か異質な “シュール”を浮かび上がらせる。

「桑沢デザイン研究所にて」

「日常を撮ること」

写真集『日々』の作品から。

アヴァンギャルドとは「特定のスタイルを指すものではなく、むしろスタイルと化すことを積極的に否定することだ」と大辻が語ったように、まさに牛腸は、スタイルを固定させることなく新しい手法で、「なんでもないもの」のなかにあるモノをとらえ続けたのだ。

それは、同時に現代の写真家たちのスナップ写真の作品に通じるものも感じさせる。

左:写真展「SELF AND OTHERS もう一つの身振り」の作品から。

この個展と作品集によって、牛腸は1978年に日本写真協会新人賞を受賞した。

右:写真集『見慣れた街の中で』の作品から。

牛腸の最後の写真集は、鮮やかなカラー写真で、東京や横浜の都会の風景をとらえた。それらは、さまざまな視点からの構図が混在し、都市の喧騒やめまぐるしい空気を伝えながら、何ということもない日常世界に潜む“何か”を浮かび上がらせる。ここに、“シュール”から始まった前衛写真は、現代のスナップ写真へと接続される。

写真のほかに、牛腸はデカルコマニーやインクプロットの絵画表現も手がけている。偶然性が介入する左右対称の不定形なインクの色・形は、「不可思議な記憶のうずき」を自身に立ち上がらせたそうだ。牛腸は心理学や精神分析に強い関心を持っていた。

事実、ロールシャッハ・テストにも使われるこの技法による作品は、心理学者の共感と関心を呼び、画集『扉をあけると』の刊行(1980年)にもつながった。

会場の最後には、牛腸のインクプロットの作品と、瀧口のデカルコマニーの作品が並ぶ。

心理学的関心から発した牛腸の作品と、シュルレアリスムの理念のもとに制作された瀧口の作品。ふたつは互いに共鳴して、戦前から戦後へ、写真表現における「前衛」の思想の継承を象徴する。

「紙上に浮かび上がるかたち 牛腸茂雄と瀧口修造」

牛腸は桑沢デザイン研究所時代に、造詣教育の課題でインクプロットにも取り組んでいた。インクを落とした紙を二つ折りにすることでできる不定形な図形を作る。この偶然性と作家の意図が混在する手法は、瀧口修造が遺した多くの作品でも知られている。ふたりの作品が会場の最後に並んでいるのは象徴的だ。

50年余の歴史のなかに、4人の表現者の交流と創作を細やかで丁寧なまなざしで追う「日本写真史の一断片」は、「前衛」写真の精神の深い水脈を響かせながら、「なんでもないもの」の表象の変容を見せてくれる。そしてその流れは、現代にも息づいていることを教えてくれるはずだ。

なお、同時開催の「実験工房の造形」では、千葉市美術館のコレクションから、実験工房における絵画や彫刻などの造形作品が紹介される。豊かなコレクションを持つ同館ならではの企画だ。

瀧口の思想を支柱とした彼らの活動は、あらゆる表現活動を横断した、まさに実験の場であった。この探求の意欲を写真と造形の共鳴とともに感じてほしい。

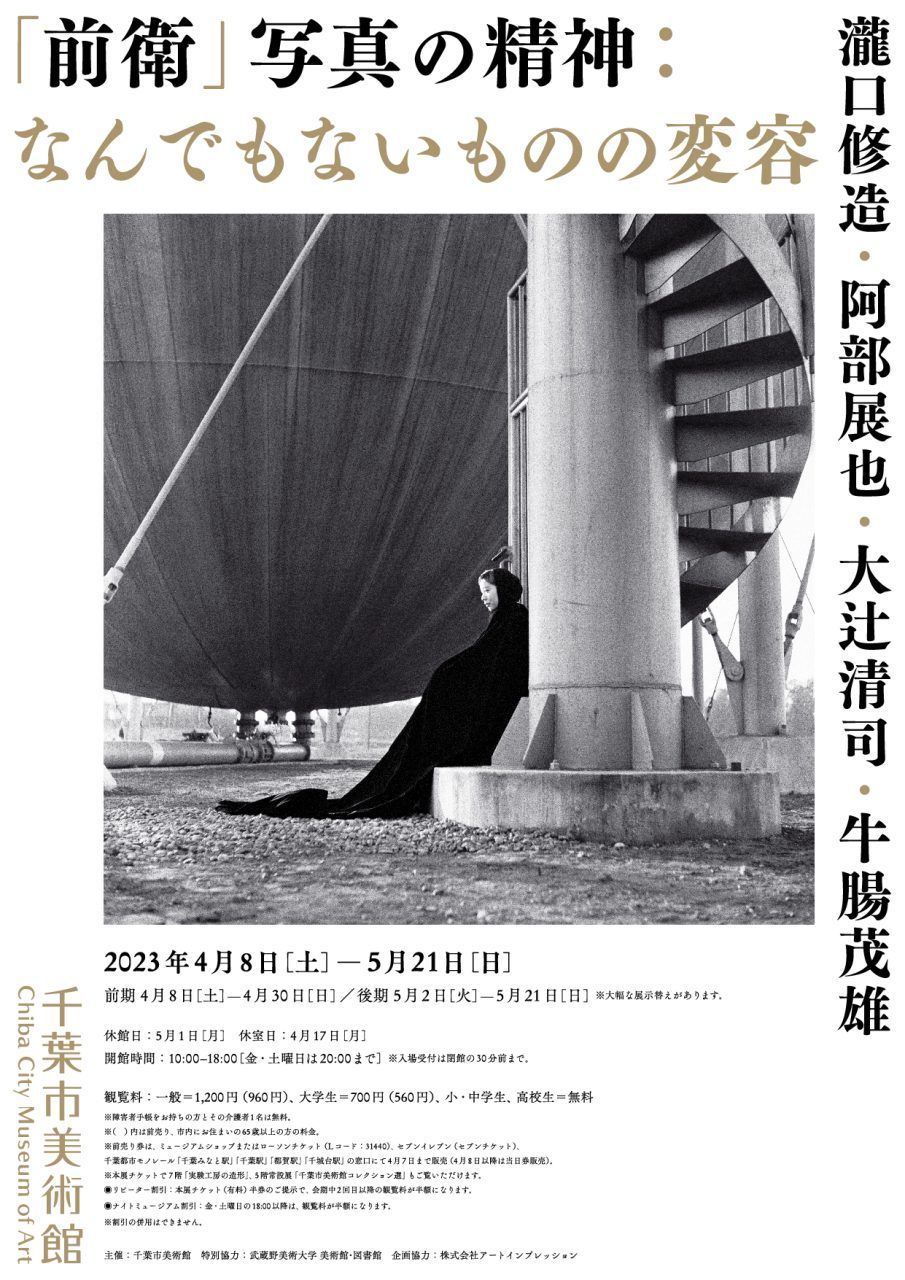

展覧会概要

「前衛」写真の精神:なんでもないものの変容 瀧口修造・阿部展也・大辻清司・牛腸茂雄 千葉市美術館

会期、開館時間等が変更になる場合がありますので、必ず事前に美術館サイトでご確認ください。

千葉市美術館

会 期: 2023年4月8日(土)~ 5月21日(日)

開館時間:10:00‐18:00(金・土曜日は20:00まで) 入場は閉館の30分前まで

観 覧 料:一般1,200円、大学生700円、小・中学生、高校生は無料

障害者手帳持参者とその介護者1名は無料

※本展チケットで7階「実験工房の造形」、

5階常設展「千葉市美術館コレクション選」も閲覧可能

問 合 せ:043-332-2311(代)

展覧会ホームページ https://www.ccma-net.jp