ニューオープン・レポートⅡ 藤田美術館

シンプルに、細やかに。作品との濃密な対話空間を提供

2017年から大規模改修のため休館中だった大阪・藤田美術館が、今年4月1日に待望のリニューアル・オープンとなった。

老朽化した旧建物を全面的に改築、ガラス張りのモダンな姿に生まれ変わった同館を訪ね、学芸員の國井星太氏に、リニューアルのポイントや展示方針、これからの展望を聞いた。

藤田美術館は、明治時代の実業家で男爵の藤田傳三郎とその長男・平太郎、次男・徳次郎の父子3人が蒐集した日本・東洋の古美術コレクションを擁している。

その内容は、傳三郎の没後、昭和初期に何度かの売り立てを経てもなお、国宝9件、重要文化財53件を含む約2000件におよび、質の高さを誇っている。売却された旧蔵品も、各地の美術館で名品とされているものが多い。

中国・福建省の建窯で焼成されたと考えられている茶碗で、見込の青緑の光が、みる角度で生き物のように変化する。曜変茶碗とされる作例は世界に4碗しか現存せず、いずれも日本にある(国宝3件・重文1件)。本作はその一作で、藤田美術館を象徴する名品のひとつだ。徳川家康から水戸徳川家に伝わり、大正時代に平太郎が落札した。

妖しく美しい輝きもだが、側面の黒い釉薬のぽってりとした“たまり”が愛らしい。

ことに関西財界の重鎮であった傳三郎は、死の直前まで蒐集への情熱を絶やすことなく、その買いっぷりは伝説になっている。

傳三郎の収集方針はたったひとつ。「何でも買う」。

道具商や古美術商が持ってきたものはすべて買ったそうだ。そう聞くと、事業に成功した人物が有象無象もかまわずに入手したように思うかもしれないが、彼は持参した商人を前に、自身で見分し、5つある蔵のどこに入れるかをその場で指示したという。蔵の番号はそのまま作品のランク付けに通じる。つまり商人たちはどれだけよい品を持ってきたかを突き付けられるのだ。

こうして彼らは最初に、そして最後の頼みとして藤田家に作品を持ち込むようになる。その結果遺された至宝の数々は、傳三郎の審美眼を証明して余りあるだろう。

同時に、明治の神仏分離令以来の廃仏毀釈のなか、我が国の仏教美術が破棄され、流失することを深く憂いて救出に奔走したのも傳三郎父子だった。

ゆえに、近代数寄者としても名をはせていた傳三郎の蒐集品は、茶道具をはじめ、墨蹟、仏教美術、東洋美術、刀剣、近世日本画と幅広いジャンルにわたっている。いずれも逸品揃いだ。

さらには、入手した美術品を、自身が愛でるだけではなく、広く公開することも早くから構想していたという。

まさに“明治の剛毅”といえる彼の想いを継いで、1954年、藤田家本邸の跡地に、蔵はそのまま収蔵庫に、美術館として開館した。

それからおよそ70年。

21世紀の美術館としての新しい建物にも、その伝統と意志が各所に息づいている。

5つの蔵は解体されたが、そのうち2つの扉を展示室の入り口と出口に活用した。ほかにも窓や床、展示台の一部などに、旧建物の部材が使われている。

訪れた者は、現代の空間のふとしたところに、そうした歴史の記憶をたどることができる。

解体した5つの蔵の扉のうち、残された2つが、展示室の入り口と出口となっている。実はこの扉の鍵はまだ使用できるのだそうで、そのまま活用されている。明治時代の鍵で現在も使用可能なものはかなり珍しいそうだ。伝統を引き継ぎつつ、新しい活用に展開させる、ステキなアイデアが光る。

その空間は、いたってシンプルだ。ポスターやチラシはおろか、さまざまな掲示物も一切置かれていない。

展示室内もそれが徹底している。

明るいエントランスから展示室に入ると一転、黒い壁、抑えられた照明で、注意書きも作品解説もない。低反射のガラスの中に、作品だけが浮かび上がる。展示品も適度な間隔で置かれ、落ち着いた空間になっている。

入ってすぐはインターバルの空間。暗い中にぽつりと置かれているのは、旧建物の梁の一部(左)。そのどっしりとした存在感は、まるで現代アートのようにも。

次の間では、スッと天井が高くなり、床の間のような空間に美術館からのメッセージが流れる(右)。素通りも可能だが、いっとき、ここで気持ちを整えたい。とにかく「作品をじっくり見てほしい」、その思いを改めて一呼吸とともに受け止めて。

「作品に集中できる環境をどうやったら実現できるか、それを第一に、照明や展示方法を考え、解説の掲示をやめました。試行錯誤のスタートですが、この空間では、何よりも作品としっかり向かい合ってほしい、そしてみた作品すべてを覚えて帰ってもらえたら、という、美術館の総意でした」

確かに、解説を読むことに一生懸命になり、作品鑑賞がおろそかになることも。

まずは、長い時を超えて、さまざまな人の手に渡りながら遺されてきた作品の力を感じたい。

なお、館内のフリーwifiを案内し、サイト上で各作品の解説を公開しているので、会場でアクセスも可能。

展示室は旧館のほぼ倍のスペースとなった大きな1部屋を、可動壁で4つに分けている。展示は常時3部屋で展開。残る1部屋では、次回展のための準備を進める。

これにより、展示替えによる休館をなくし、年末年始を除く全日開館を実現した。

「定休日があると、特定の職業の方が来られないということが起こります。この偏りをなくし、なるべくあらゆる人に美術品と接する機会を提供したいと考えた結果です。当然スタッフが不足しますので、人も増やしました」

そしてその展示がすばらしい。

各部屋はふわりとした大きなテーマで展開する。それぞれ展示期間は3か月。それが1か月ずつ時期をずらして開催される。

取材時は「花」「傳」「曜」の3つ。7月からは「曜」が「水」に変わる。テーマはやや抽象的ともいえるが、それが逆に想像力を刺激し、どんな作品がセレクトされているのか期待感を醸成する。

※「曜」は6/30までの展示。7/1からは「水」となる。

「ジャンルを限定してしまう企画展はいまのところ予定していません。さまざまなジャンルから広く拾えるテーマにすることで、いつ来館しても藤田美術館のコレクションの多様性が感じられるようにしたいからです」

各テーマのバナーもはじめは掲出しない方向だったが、意図を伝えるため、これだけは提示することにしたという。ただし、その内容も「解説」というよりは「メッセージ」だ。

「学芸員の間では“ポエム”と呼んでいます。毎月持ち回りで、担当者は創作に苦心しています(笑)」

「花」では、咲き誇る花を愛で、散りゆく花を惜しんだ日本人の心を感じる。

「傳」では、傳三郎にちなみ、彼が特に愛した品々にその好みと美意識を見出す。

「曜」では、曜変天目茶碗が禅僧寺院で使用されたことから禅僧の墨蹟とともにその“枯れ”を味わう。

さて「水」は……。そしてこれからどんなテーマが提示されるのか、期待が高まる。

右:同 展示から

頸の締まりに比して胴がぷくっと膨らんで、きゅっとした三本足で立つ姿は、そのままトコトコ歩きだしそうだ。袴をつけた姿に似ることから「袴腰」の名で知られる。なめらかで上品な青磁は日本では最上級の青磁とされた13世紀頃の中国・浙江省の龍泉窯のもの。この型の器は茶人に香炉として珍重された。傳三郎が自身の茶号のひとつ「香雪」の銘を与え、当時の職人に銀製の火屋(ほや)を作らせるほどに愛した品だという。火屋の梅と雪の文様を繊細な銀細工にした職人技にも感動する。のぞき込むと、火屋の文様が美しい影を落としている。

奥にみえるのは「中蓮華左右藤花楓葉図」。作者は琳派の祖とされる本阿弥光悦の孫の光甫(こうほ)。彼は光悦同様、刀の鑑定のほか作陶、書画、茶の湯の才に恵まれ活躍した。この三幅対の図様は、江戸期に酒井抱一ら琳派の絵師たちに引き継がれていく。いわばそのオリジナルといえる作品。傳三郎が長い間秘蔵しており、追善の床に架けられた、遺愛の品。

初唐時代の中国の僧で、仏教を学ぶために陸路でインドに向かった玄奘三蔵の生涯を全12巻に描いた絵巻の一場面。日本では西遊記の三蔵法師で知られるこの僧は、持ち帰った経典を中国語に翻訳し、それらが伝わって日本にも仏教がもたらされた。

こちらはインド・ナーランダに到着した三蔵が学んでいるシーン。朱塗りの柱に緑の屋根で、インドなのに中国風に描かれているのがおもしろい。中央の動物の頭を象った噴水が印象的だ。もともとは興福寺に秘蔵されていた由来を持つ。鮮やかな彩色も残り、大切にされてきたことが感じられる。こちらは7/1からの「水」の展示で公開されている。

こうして考えられ、選ばれた作品たちは、驚くほど近くでみることができる。

壁面にはガラスケースが埋め込まれ、その厚さはわずか20cm。手にしているような近さで古筆切れがみられるのは夢のようだ。このケース、両面を開くこともできるため、この先、作品の表裏展示や軸画の裏もみせられないか、と構想中だという。

絵画や書の展示空間は、ガラスで仕切られてはいるが、床は観る者が立っている場所と同じ素材が使われているので、展示空間と鑑賞者の空間に断絶感がなく、シームレスな印象だ。

その幅も1mほど。日本や中国の美術は細密なものも多いので、これならば細かいところまでじっくり楽しむことができる。

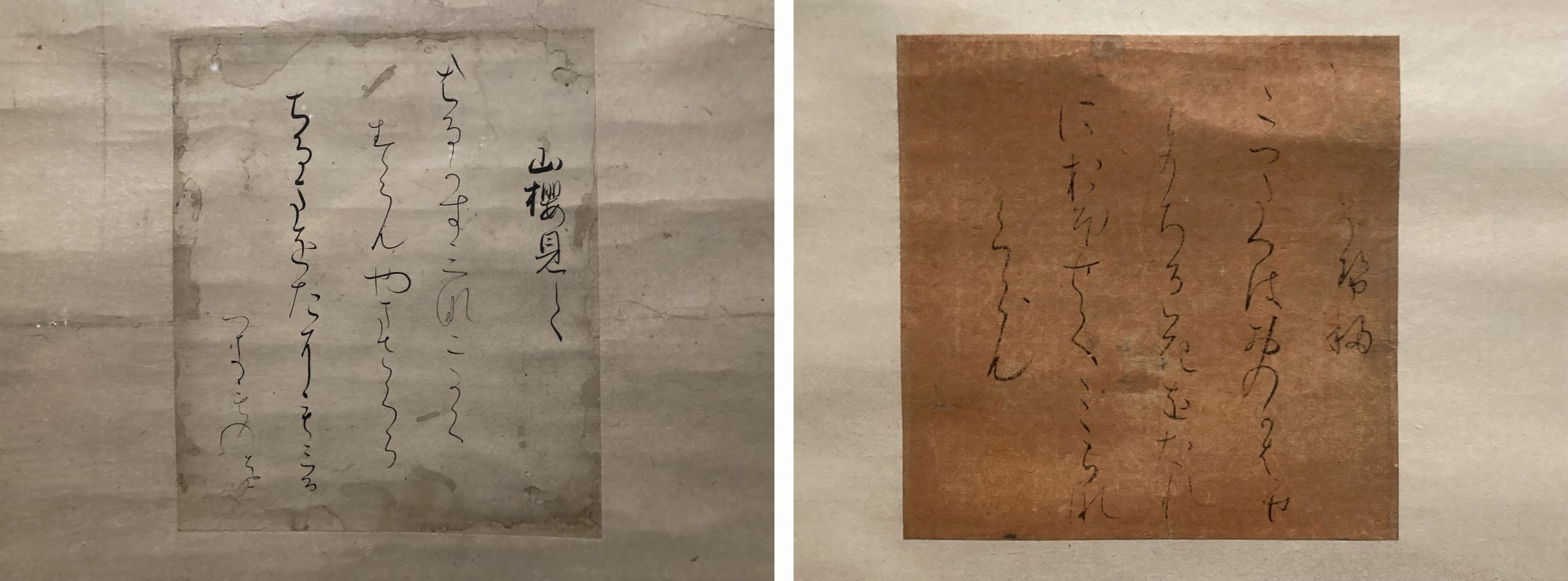

左:升色紙 伝藤原行成 平安時代・11世紀

料紙が升のような方形であることから升色紙と呼ばれ、「継色紙」「寸松庵色紙」と並び、三色紙として珍重されるもの。丸みを帯びたやわらかい筆が魅力的だ。

「山桜見て/はるかすみなにかく/すらんやまさくら/ちるまをたにもみる/へきものを」

右:寸松庵色紙 伝紀貫之 平安時代・11世紀

『古今和歌集』から四季の歌を書写した冊子本が切り離されて、現在三十数葉が現存するうちの一葉。大徳寺塔頭の茶室に貼られていたことからこの名で呼ばれる。さらさらとした流麗な筆が見どころ。こちらは三十六歌仙の1人、素性法師の和歌。

「そせい/こつたへはおのかはかせ/にちる花をたれ/におほせてここらな/くらむ」

いずれも、筆の肥痩、かすれ具合までじっくり見られる近さが嬉しい。

画ではなく、刺繡により釈迦如来(右)と阿弥陀如来(左)の二尊をあらわしたもの。三脚卓に獅子香炉の左右には、観音菩薩と勢至菩薩が脇侍としてひかえる。整然とした尊像の上部で蓮華の花びらとともに舞う飛天、周囲の蓮花や孔雀、尾長鳥などが愛らしい。左右の賛は中国の僧で浄土思想を確立した善導(ぜんどう)によるもの。鎌倉から南北朝期にはこうした「繡仏」が多く作られた。精緻な刺繡は色糸のほか亡くなった人や出家する際に落飾した人の髪も使用されている(繡髪といわれる)。ひと針ごとに浄土への想いを込めたのだろう。

浄土思想を説く経典『観無量寿経』の内容を図解した曼荼羅図は、奈良・當麻寺(たいまでら)に伝来する綴織の當麻曼荼羅を原本に、浄土信仰が普及した鎌倉時代以降、多くの写本が制作された。浄土信仰の本尊である阿弥陀如来を中心に極楽浄土の世界を、金銀泥や鮮やかな絵具を使い、華やかに荘厳に描く。こちら(手前)もその1点で、この大きさでも原本の1/4(!)サイズ。ここには描かれているものを解説した分かりやすいパネルが掲示されているので、ぜひ近寄って細部に注目を!

硯箱や茶碗、絵巻などが置かれる台は、その低さに驚くだろう。

茶碗なら実際に茶席で拝見する高さを、硯箱や絵巻は手にする距離を想定したそうだ。おかげで茶碗はその見込を底までみることができ、硯箱は蓋表の意匠の細工や素材、色の違いまでしっかり確認できる。これらを囲うガラスケースもスリムなので、側面も近い。

台は取り外しも可能。今後、硯箱の蓋を開けた展示も考えているそうで、自由度の高いケースが多様な展示の可能性を感じさせ、ワクワクしてくる。

経典を入れるための被蓋造の箱で、蓋と身の全面に金銀、錫などを使用した蒔絵による『法華経』に取材した場面が描かれた、荘厳かつ豪華なもの。蓋には蓮華や孔雀と思われる鳥などが舞い、それらが繋がりつつ、側面には2つの場面が絵巻のように連続して表されている。360度からその流れを追えるのが同館ならでは。8歳の龍女が浄土に向かう様子も、銀彩の2色の使い分けとともに確認できる。描かれた情景の解説パネルも会場に掲出されている。

浄土宗において特に重んじられた、中国の高僧5人の伝記を描いた絵巻の1巻。こちらは僧・道綽(どうしゃく)が念仏を唱えると花びらが空から降ってきたという奇跡が描かれる。端正ながら、どこかおっとりした人物描写がいきいきと物語を伝える。絵巻も傾斜を付けた低めの台に置かれているので、まるで手にしているような感覚で楽しむことができる。

光琳によるデザインは、『新古今和歌集』の藤原俊成の歌「またやみん 交野のみのの桜狩 花の雪散る 春のあけぼの」をもとにしたもの。細かい金紛を密に撒く沃懸地に、光琳らしい大胆な構図で、桜の木の下を行く馬上の公達が描き出されている。樹木や岩などは鉛板を貼り、桜花と公達の顔や手などは螺鈿で表す。ちりばめられた歌の文字は銀板を貼っているらしい。伝統的な技法に新たな素材を使い、蒔絵表現の可能性を拡げた琳派の雅と洒脱が凝縮した一品。

硯箱を納める箱の蓋裏には、本阿弥光悦の硯箱をもとに作ったと光琳自筆で記されているそうだ。

ここからは、「傳」の展示より、茶人・傳三郎が愛した品々を紹介しよう。

左:在中庵棚(手前)と茶入 在中庵の付属品と添状(奥)

右:重文 古瀬戸肩衝茶入 銘 在中庵

この茶入は、江戸初期の大茶人・小堀遠州が終生愛用した茶道具のひとつで、彼が堺の在中庵で見出して、その名を銘とした。その愛用ぶりが、専用の棚を作り、8つの仕覆と牙蓋(なんと展示以外にあと2つある……)に屈輪四方盆まで添えたことにあらわれている。8×8で64通りの組み合わせが可能になる。茶入はなるほど、やわらかい丸みのある肩を持ちながらも、スラリとしていて、釉の景色も華やかさと渋さを同居させている。「遠州好み」の一品を、傳三郎も愛した。

「蟻腰」といわれる節が高く持ち上がった姿で、樋が一本通る典型的な利休茶杓。全体には薄く漆が塗られて落ち着きのある光沢を持っている。筒には、利休が秀吉へ献上し、のちに里村紹巴が拝領したことが、江月宗玩により記されている。同館では斜めに展示されることで、節の持ち上がったようすがよくみえ、近いので、筒に記載された文字も読むことができる。

高台が低く、花が開くようにゆったりと広がる口縁はこの器がとても薄いことを教えてくれる。千利休が堺の魚屋(ととや)で見つけたことに由来するともいわれている本作は、光沢のある明るい枇杷色など、他の斗々屋茶碗にはない独特の作風ながら、実は本歌といわれるもので、利休から古田織部、小堀遠州など、著名な茶人が所有した来歴とともに貴重なもの。

こちらも傳三郎がこよなく愛したことで知られている茶入。艶のある飴釉の中央に蛇蝎釉(だかつゆう)が流れ、華やかながらも落ち着いたこの茶入は、素地が薄く、見た目より非常に軽く華奢なのだそう。薩摩・島津家の伝来だったが、西南戦争の際に箱や付属品等は焼失。傳三郎の元に来たときは、茶入だけだったものに、牙蓋や盆、仕覆、箱などの全てを自らの好みで新調し、自号のひとつから「蘆庵」の銘を付けたという。

美術館のコンセプトは、「みる、きく、はなす」をたすける。

作品をみる、その声をきく、そして作品と語ると同時に、そうして得たものを誰かにはなす、誰かと語り合う。

場内では話しても可、作品を撮るのも可。

緑と光のあふれるギャラリーや庭園を経てふたたびエントランスに戻れば、開放的なカフェが迎えてくれる。

一服のお茶とともにいま一度みたものを反芻してみたい。

ウェブサイトの解説を読んで再度展示室に向かってもよし、隣の人と感想を述べ合ってもよし、静かに感動をかみしめて持ち帰ってもよし。

展示室を出ると、明るい外光の差し込むギャラリーがある。ここでは傳三郎その人を伝える資料やゆかりの文物が紹介されている。

左は傳三郎の能の免許状。いくつかの演目については師から演ずることを認可されるほどに嗜んでいたようだ。(奥方の免状もある!)

右は、やはり蔵から移して設置された窓。レトロな気分でのぞいてみれば、今の季節は緑が美しい。

ギャラリーはごく自然な形で庭園に接続している。高野山・高臺院から移築された塔は平太郎が求めたもの。現在ではなかなか考えられない近代数寄者の豪放さとこだわりが感じられる。こじんまりとしながらも整えられた庭園は散策も可能。外の公園からもアプローチできる。新築された茶室は、コロナ禍のもと、使用される日を静かに待っている。

エントランス、交差点に沿った一角にあるオープンキッチンスタイルの茶屋では、お団子とお茶(抹茶、煎茶、番茶のいずれか)を提供している。リーズナブルに設定された料金とともに鑑賞を終えて自然な流れで一休みできる雰囲気がよい。この茶屋だけを利用することも可能。使われているのは若手作家による器や盆で、現代に、そして生活に美術を結ぶ機能も果たしている。

シンプルだけれど、足りないと思うことはないだろう。

毎週の休館日はなし。19歳以下は無料。落ち着いた充実の時間は、一年中、あらゆる人に開かれている。

そこには、地域とのつながりを深めつつ、これまでの歴史とその資産をいまに伝え、未来へと継承していくという美術館の強い想いが込められているのだ。

「美術品を鑑賞する」という根本に立ち返る、“古くて新しい”さまざまな試みについて、「いろいろ試行錯誤中です」と語る國井氏のことばは、新たな一歩を踏み出した美術館の意欲と可能性に満ちている。

これからどんな「みる、きく、はなす」の拡がりをみせてくれるか、楽しみだ。

美術館概要

藤田美術館

住所:大阪市都島区網島町10番32号

開館時間:10:00‐18:00 (入館は閉館の30分前まで)

休 館 日:年末年始のみ

入 館 料:一般1,000円 19歳以下は無料(要証明)

問 合 せ:06-6351-0582

展覧会サイト https://fujita-museum.or.jp/