フォルムの追求を極めた彫刻家。国内美術館初の個展でそのエッセンスにひたる

コンスタンティン・ブランクーシ(1876-1957)は、ルーマニア出身で、パリを拠点に活動した彫刻家だ。

その独特の造形は、それまでの「彫刻」の概念を超えて、ロダン以降の20世紀彫刻の新領域を切り拓いたとされる。しかし、残された作品は決して多くなく、土台も含めて繊細なため、なかなか集めることが困難で、その世界的な人気と名声のわりには、回顧展が開催される機会が限られている。

そのブランクーシの国内の美術館で初めての個展がアーティゾン美術館で開催中だ。

同館には、2点のブランクーシ作品が所蔵されている。石膏のブロックに刻まれた浅い彫りが、ぎゅっと抱き合う男女をみごとに表した《接吻》は、彼の名を知らずともご記憶の方も多いだろう。同館のコレクションでも人気の一作だ。もう1点の《ポガニー嬢Ⅱ》も、彼の創作において、お気に入りの作だったとされるものだ。

この2点を主軸に、国内外の美術館や個人と、ブランクーシ・エステートの協力を得て実現した本展は、彫刻23点、絵画・素描3点、写真53点のブランクーシ作品が集結する、夢のような内容だ。彼が彫刻作品とともに自身の創作の重要な活動に位置づけていた写真も多数集められ、稀少とされるフレスコ画が来日、さらに貴重な映像も揃っているのは特筆に値する。同時に彼と関わりのあったアーティストたちの同館所蔵の作品も補完され、その活動を包括的に捉えられる充実の空間になっている。

会場は、編年を基本にしつつ、「形成期」「直彫り」「フォルム」「交流」「アトリエ」「カメラ」「鳥」と、ブランクーシの創作を、その特徴を切り口に多角的なアプローチで巡るようになっている。それぞれの切り口が響き合い、行きつ戻りつ自由に回遊できる雰囲気も彼の作品にふさわしい。

ルーマニアに生まれたブランクーシは、ブカレスト国立美術学校で彫刻を学び、しばらくは地元で大工仕事などに従事する。1904年にパリに出て、改めて国立美術学校に入学、1906年から国民美術協会のサロンとサロン・ドートンヌに出品するようになった。

初期の表現は、早くも1907年の作品《苦しみ》において、見た目の再現性よりも表面とフォルムへの関心へ向かったことがうかがえる。本作は審査員をしていたオーギュスト・ロダンの高い評価を受け、彼のアトリエに招き入れられるが、わずか1カ月ほどでアトリエを去り、独自の創作に取り組むようになる。

巨匠ロダンを超えた新しい彫刻の表現が若い世代により模索されていた時代。ブランクーシもまた、その影響を脱し、自身の表現を求めていったのだろう。

ロダンのアトリエを1カ月ほどで辞去した年に作られた本作は、肩から下が省かれ、なめらかな表面には感情的な表出が抑制されている。モデルとなった人物の形態よりも、素材の質感や全体的なフォルムに関心があることを感じさせるが、同時に、より深い「苦しみの形」が表れていないだろうか。

この頃からブランクーシは、石や木の塊から直彫りでフォルムを彫り出していく技法も手がけている。塑像を基本とし、彫像も分業体制を確立していたロダンの制作法への反発の気運を共有していたであろうブランクーシの意思表明とも感じられる、この直彫りの作品に基づき石膏で制作されたのが、代表作のひとつでもある《接吻》だ。原始的とも言える彫りは、作品の物体としての量塊のなかに、しっかりと抱き合う男女の姿を浮かび上がらせる。

1907年に石を直彫りした最初の作品をもとに、1910年までに石膏で制作された一作。どこか切ない愛おしさを感じさせる本作は、アーティゾン美術館でも人気の一点だ。

使用する素材の性質とそこから生み出される直彫りによるフォルム、ここからブランクーシの独自の表現が展開していくことになる。それが、人体から切り離され、頭部だけで完成される一群の作品だ。《眠る幼児》を出発点として、彼の彫刻は「眠り」を主題に、台座から自由になり、直立のくびきからも解放され、そのままの姿で「置かれる」ものになる。

さらに《眠れるミューズ》では、顔の造作は最小限の痕跡にとどめられ、フォルムは卵形になっていく。ここには、当時西洋美術界に衝撃をもたらしたアフリカの仮面や、彼自身が実見して関心を持っていたインドや東アジアの仏頭の影響をみることもできるだろう。

それらは、素材を含めたモノとしての存在感とともに、個の対象から生命力や誕生といった普遍的な意味をまとう、本質的なフォルムという独特の表現へと洗練されていく。

初めて立ち歩いた赤ん坊の姿を描いた絵画作品は、木を素材に制作した《最初の一歩》の準備段階に制作されたものと考えられている。彫刻の方は、作家自身が頭部を残して破壊したため、いまでは彼の初個展で展示された写真からうかがえるのみだが、彼の形態の捉え方を追える貴重な一作。

手前:コンスタンティン・ブランクーシ《眠る幼児》1907年(1960/62年鋳造)、ブロンズ、豊田市美術館

頭部のみ、しかも台座もなく横置きにされた作品は、それまでの彫刻の概念に一石を投じるものだった。重力と拮抗しない水平的な在り方は、「眠り」というテーマをより根源的に感じさせる。ブランクーシの代表的な作風のひとつである卵形オブジェの展開の起点とされる一作。

《眠る幼児》にはじまる「眠り」をテーマにした頭部像の2作目で、大理石で制作されたのち、1912年までに4点の石膏ヴァージョンが制作されたうちの1点。かすかな痕跡のように浮かび上がる表情は、アフリカの仮面彫刻の影響を読みとることができる。ひそやかな寝息が聞こえてきそうな静けさをたたえたその貌はまさに世界の美をつかさどるミューズだ。

創作を進めるなか、ブランクーシは画商や批評家とは一定の距離を保ちつつ、彼の芸術に理解を示してくれるコレクターや友人とは親しく交わっていたようだ。1910年代には、アメデオ・モディリアーニが「カリアティード」シリーズの彫刻を作成するきっかけにもなっている。第一次世界大戦前にはパブロ・ピカソらやサロン・キュビストの面々、大戦後にはフランシス・ピカビアをはじめダダイスムやシュルレアリスムの主導者たちなど、ブランクーシはその交流において常に同時代の前衛的な芸術動向のなかにいた。イサム・ノグチやオシップ・ザツキンら後続世代の彫刻家とも交流していた。

特に重要なのは、マルセル・デュシャンだろう。彼は、1926年と1933年にニューヨークで開催されたブランクーシの個展を組織し、作品展示や目録の作成まで携わっている。コレクターとの仲介的な役割も果たし、アメリカにおけるブランクーシの芸術の受容に大きく貢献した。ブランクーシは自分の死後の作品の扱いについてもデュシャンに依頼していたとか。

左:(手前)コンスタンティン・ブランクーシ《うぶごえ》1917年(1984年鋳造)、ブロンズ、名古屋市美術館

《最初の頭部》で残された頭部を再生させた《子どもの頭部》をもとに、ブランクーシは3点の石膏原型を作り、3点のブロンズ作品と1点のセメント作品に《うぶごえ》のタイトルを付した。三角形のくぼみが表す口は、まさに誕生の声をあげようとする瞬間をとどめたようだ。それは命の根源としてのフォルムと言えるかもしれない。

右:壁にはブランクーシとデュシャンとの関わりを示す写真や資料、デュシャンの作品が並ぶ。

手前:コンスタンティン・ブランクーシ《レダ》1926年(2016年鋳造)、磨かれたブロンズ、ブランクーシ・エステート

大神ゼウスが白鳥の姿に化けて美しい娘レダを誘惑するギリシャ神話から名を付された作品は、白鳥の姿を彷彿とさせるが、ブランクーシはそれを女性像へと変換させたようだ。彼は「男性が白鳥になることを想像するのは私には無理だが、女性であれば可能である」と友人に語っている。1920年にまず白大理石で制作され、その後ブロンズヴァージョンがつくられた。 左奥は、弟子はとらないというブランクーシを説き伏せて助手となったイサム・ノグチの作品。

ともにアフリカ彫刻への関心を持ち、交流のあったオシップ・ザッキンの作品と並ぶ。

ブランクーシ自身はパリで創作活動を続けた。モンパルナスを拠点に、創作の発展とともにアトリエは拡張され、1940年代初頭にはなんと175㎡にも及んだという。その半分以上が展示室で、完成作は、制作中の作品や台座、石材・木材の素材とともに室内を埋め尽くすように置かれていた。アトリエは、単なる制作の場にとどまらず、彼にとっては展示会場であると同時に、自作と空間との関係性をみるための検証の場であったのだ。

アメリカ以外で、ブランクーシの作品をまとめてみられるのはこのアトリエのみ。しかも作家自らの空間として、「ブランクーシのアトリエ」は、訪れた人びとの言説により伝説的なものになっていったという。現在、遺言に従ってこのアトリエはフランスに寄贈され、ポンピドゥー・センター前の建物の中に再現され、公開されてきた。

アトリエの雰囲気をイメージした展示。壁の錬鉄製の作品にも注目。

ハンガリー人の画学生マルギット・ポガニーからパリ滞在の思い出にと依頼されたブランクーシは、彼女がパリから去った後も記憶を頼りに大理石で《ポガニー嬢Ⅰ》を作成した。その7年後に改めてこのテーマに取り組んだのが本作。第1作では2本あった腕は1本になり、後ろでまとめられた髪や胴体は抽象化され、アーモンド形の大きな眼も上瞼の曲線のみになって、より一体感を獲得している。この形態を作家は気に入っていたようで、しばしば自身で撮影するアトリエの写真にも登場させている。

キュナールは、芸術家で著者、人権活動家でもあった活動的な女性で、ブランクーシの友人だった人物。磨き込まれた抽象的な曲線で構成される作品は、活発で才気あふれる友人のエッセンスを凝縮したフォルムに昇華している。

その検証は、自らが撮影する写真にも当てはまる。

写真家による撮影に満足できなかったブランクーシは、1914年頃からもっぱら自分で撮影を行うようになる。作品単体で撮られるものから、やがてアトリエをさまざまな角度から、ときには作品の配置を変えて捉えられていく。そこには、対象を的確に美しく捉えるという記録や再現性への希求ではなく、自身の作品を客観的な眼で捉え、再解釈する試みであったことが感じられるだろう。

1929年には、マン・レイの指南を受け16㎜カメラを入手し、映像も残している。本展では、この貴重な映像も上映されているので、時間をゆっくり取ってみてほしい。

アトリエは、制作の場であるだけではなく、作品の展示空間であり、作品と空間がもたらす共鳴を感じる場でもあった。そして、自ら写真を撮る行為も、彼にとっては自身の作品を客観的に捉え直す重要な創作の一環だった。

ブランクーシが撮影した写真からは、自作の彫刻作品とそれが置かれる空間との関係性を見直すような、自省と検証のまなざしが感じられる。

ブランクーシが撮影した故郷ルーマニアに設置された3つの屋外モニュメントや制作風景の動画もまとめてみられる貴重な機会。

ブランクーシを象徴するモティーフのひとつが「鳥」だ。

彼が初めて鳥の主題に取り組んだのは1910年。故郷ルーマニアの民話に登場する伝説上の鳥、マイアストラが源泉という。重力に抗して飛翔する鳥は、自由を象徴し、上昇の概念を体現する存在として彼を魅了した。そこには、強国に挟まれ、歴史に翻弄される母国への想いもあったことだろう。上昇するイメージは、1918年以降、故郷のモニュメントとして構想され、20年間にわたり取り組まれた天高く伸びていくトーテムポールのような作品「無限柱」にも連なっていく。

《雄鶏》から《空間の鳥》へ。フォルムは究極まで単純化され、固体でありながらしなやかな柔らかさを帯び、力強く伸びあがり、そして上昇する。

そこには、生き物としての鳥だけではなく、デュシャンらと訪れたパリでの航空博覧会でみた航空機という人工の機械が持つ飛翔技術の粋への関心も含まれているようだ。

「鳥」をテーマにした作品たち。

右:展示風景

空に向かって伸びる肢体、鶏冠を思わせるギザギザのフォルム、それは同時にはばたく羽をも象徴する。そこには、雄鶏の逞しい鳴き声が聞こえてこないだろうか。「雄鶏とは私のことだ」と口にしたというブランクーシにとって、伸びあがり鬨(とき)の声を上げる姿を独自の形態に昇華させた本作は、自画像とも言えるかもしれない。

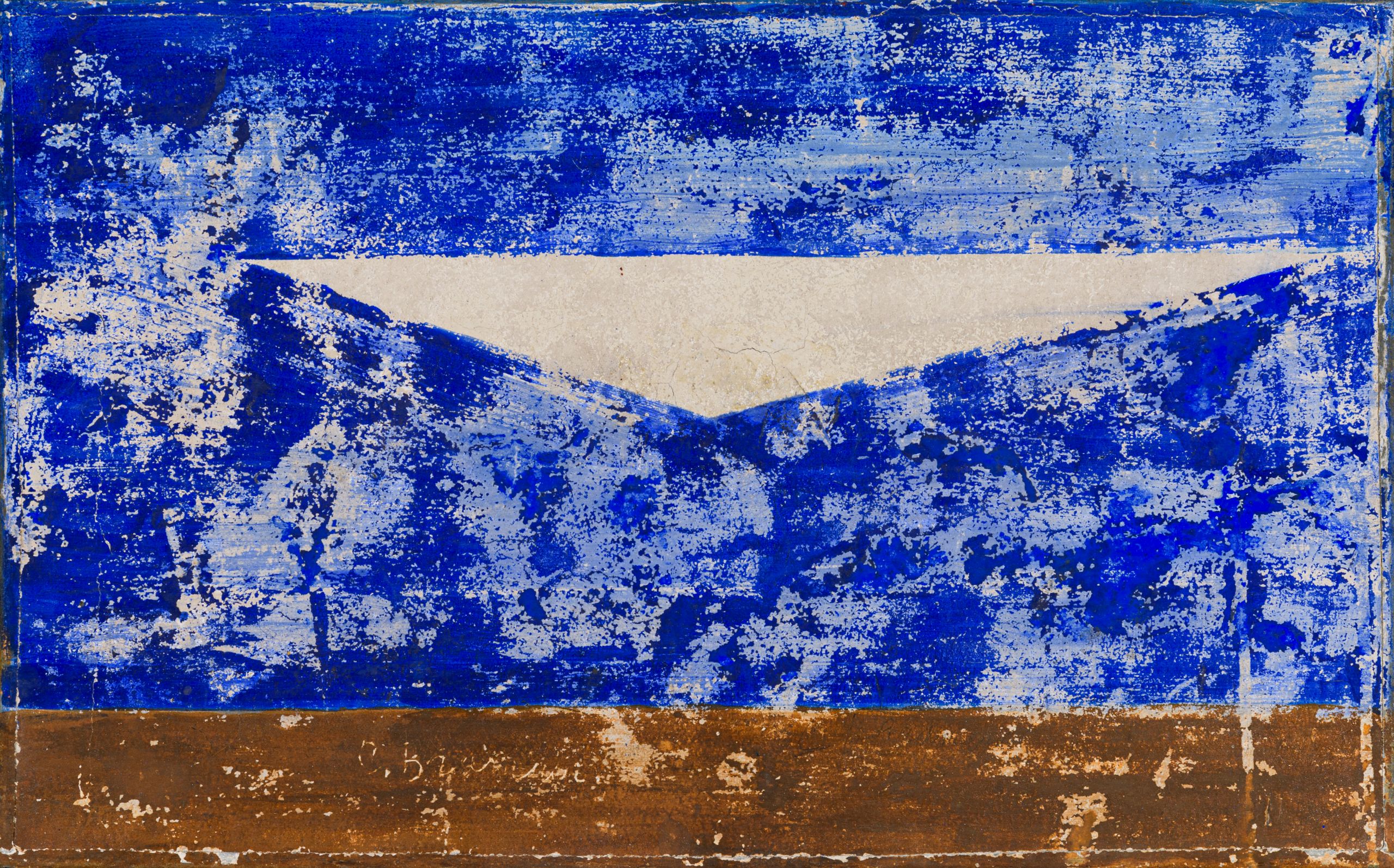

ブランクーシが最も多く取り上げたテーマである鳥を描いた小さなフレスコ画は、稀少な作品で、嬉しい初来日。茶と青が地と空を思わせ、そこにおおらかに白い鳥が舞う。それは近未来的な飛行船の姿にも感じられる「飛翔」の究極の形態を付された。油彩ではなく、フレスコの技法を使っていることも、ブランクーシらしい、愛おしい一作だ。

右:展示風景

鳥をモティーフにした第三段階にあたるのが「空間の中の鳥」シリーズ。ブランクーシのひとつの到達点と言えよう。しなやかな弧を描くフォルムは鳥の形態を呈していないのに、いままさに飛び立とうとするのびやかな姿が感じられ、置かれる空間すらも巻き込んで、上昇への力を示す。最初の大理石作品のほか、ブロンズ、色大理石、彩色石膏など17点が制作されており、高さや幅、カーブがそれぞれに異なっている。

モノの持つ本質を追求したブランクーシは、自身の眼に映るフォルムを突き詰め、昇華させて形にする。そのための素材もまた、その本質を見極められ、もっともふさわしい技術が投入された。その寡黙な求道者のような姿は、「手仕事」を極める職人のそれにも通じる。しかし、決して気難しい人となりではなかったようだ。デュシャンとの交流からもそれは感じられるだろう。そして、生み出されたものは、そぎ落とされたミニマムな厳しさとともにどこかユーモアをも感じさせる温かさを持っている。

本作は、円盤の上で回転するように仕様が構想されたそうだ。磨かれた表面は鏡面の台座とともに光を反射し、周りの風景を映し出す。周囲との関係性もブランクーシにとって大切な作品の要素だった。つるりとした楕円のフォルムは「魚」と言われたとたんに活き活きと空間を泳ぎ出す。究極のフォルムに生命が宿る楽しみをその眼で確認して!

会場の最後は、マルセル・デュシャンとの関わりを示すコーナーで締められる。デュシャンの《各階水道ガス完備》の作中には、ブランクーシの作品がみられる。会場で探してほしい。

自然の、生命の、宇宙の、人間の、森羅万象の本質を象ったブランクーシの唯一無二の造形美にひたれる貴重な機会、逃さないで!

展覧会概要

「ブランクーシ 本質を象る」

アーティゾン美術館

会 期: 2024年3月30日(土)~7月7日(日)

開館時間:10:00‐18:00 5月3日を除く金曜日は20:00まで

※入館は閉館の30分前まで

休 館 日:月曜

観 覧 料:日時指定予約制( )内は窓口販売金額

一般1,800円(2,000円)、学生無料(要ウェブ予約)

中学生以下は予約不要

障がい者手帳持参者とその付添者1名は無料(予約不要)

問 合 せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

公式ホームページ www.artizon.museum